Ecolog Natural

Экология и природопользование

Понятие и морфологические свойства почв

Различают пять степеней влажности почв:

) сухая почва пылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, не холодит руку; влажность почвы близка к гигроскопической (влажность в воздушно-сухом состоянии); 2) влажноватая почва холодит руку, не пылит, при подсыхании немного светлеет; 3) влажная почва — на ощупь явно ощущается влага; почва увлажняет фильтровальную бумагу, при подсыхании значительно светлеет и сохраняет форму, приданную почве при сжатии рукой; 4) сырая почва при сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцами; 5) мокрая почва — при сжимании в руке из почвы выделяется вода, которая сочится между пальцами; почвенная масса обнаруживает текучесть.

От влажности почвы значительно зависит степень плотности, пластичности, прочность структуры и т.д. Правильная оценка влажности почвы позволяет установить степень обеспеченности растений водой, а также составить представление о водно-воздушном режиме почвы.

В результате процессов выветривания плотные горные породы превращаются в массу, состоящую из частиц различного размера, которые называются механическими элементами. Механические элементы, близкие по размерам, объединяются во фракции. Совокупность механических фракций представляет механический состав почвы. Группировка механических элементов по размерам называется классификацией механических элементов. В нашей стране у почвоведов широко применяется классификация проф. Н.А. Качинского (табл. 1).

Классификация механических элементов почв

Название механических элементов

Размер механических элементов в мм

Песок крупный

Песок средний

Песок мелкий

Пыль крупная

Пыль средняя

Пыль мелкая

0,005-0,001

Ил грубый

0,001-0,0005

Ил тонкий

0,0005-0,0001

Коллоиды

Механический состав является свойством почвы, по которому изучаемая почва относится к той или иной разновидности. Также он является важной характеристикой, необходимой для определения производственной ценности почвы, ее плодородия, способов обработки и т. д.

Общее название почвы по механическому составу дается по данным механического анализа верхнего горизонта (0-25 см). Например, дерново-среднеподзолистая, суглинистая или чернозем южный, глинистый и т. д. Если наблюдается резкое различие механического состава верхнего и нижнего горизонтов, то это обстоятельство должно отразиться и в названии почвы. Например, дерново-луговая, тяжелосуглинистая почва на песчаных отложениях или дерново-сильноподзолистая суглинистая почва на супесчаных наносах и т. д.

Структура почвы является важным и характерным признаком, имеющим большое значение при определении генетической и агропроизводственной характеристики почв. Под структурностью почвы подразумевают ее способность естественно распадаться на структурные отдельности и агрегаты, состоящие из склеенных перегноем и иловатыми частицами механических элементов почвы. Форма структурных отдельностей зависит от свойств самой почвы. Типичные структурные элементы почв по С. А. Захарову показаны в Приложении 1.

Другие статьи по теме

Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

В проекте предусматриваются планировочные, технологические и специальные мероприятия, направленные на уменьшение объемов выбросов вредных веществ. Планировочные решения предусматривают устройств .

Экологическая стратегия ОАО АТП г. Лесной

Вопросы рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности в настоящее время стали важнейшими политическими вопросами, решаемыми на международном уровне. .

Макромицеты отделов Basidiomycota и Ascomycota защитных лесополос вдоль железной дороги Краснодар–Кореновск

Грибы — особая форма жизни, царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки, как растений, так и животных. Это одна из множества наибольш .

Источник

Определение влажности, окраски почвы и почвообразующей породы

Введение

Морфология почв – раздел почвоведения, изучающий внешние признаки почв, т.е. внешнее проявление их вещественного состава, процессов, протекающих в них, характера их сложения и строения. Это даёт возможность по морфологическим признакам даже в полевых условиях получать важнейшую информацию о составе, свойствах и генезисе почв, что, в свою очередь, позволяет оперативно решать вопросы классификации и картографирования почв, их оценки и использования в народном хозяйстве.

Определение влажности, окраски почвы и почвообразующей породы

Влажность почвы характеризует содержание в ней воды и является важнейшим признаком, используемым не только в почвоведении, но и во многих смежных науках. При морфологическом анализе следует иметь в виду, что влажность почвы в значительной степени влияет на проявление других признаков. Так, влажная почва всегда кажется более тёмной, что может ввести в заблуждение относительно содержания в ней перегноя. От влажности почвы значительно зависит степень плотности, пластичности, прочность структуры и т.д. Правильная оценка влажности почвы позволяет установить степень обеспеченности растений водой, а также составить представление о водно-воздушном режиме почвы. Нужно только иметь в виду, что влажность почвы – величина, меняющаяся по сезонам и зависящая от погодных условий. Кроме того, она тесно связана с приёмами орошения.

В настоящее время выделяется следующая градация влажности почв:

- сухая – образец почвы, помещённый на ладонь, не холодит руку, после его сжатия в руке он рассыпается, влажность почвы близка к гигроскопичной (влажность в воздушно-сухом состоянии);

- свежая – образец почвы холодит руку, после его сжатия в руке комок почти не рассыпается, граница доступности влаги растениям;

- влажная – образец почвы холодит руку, после сжатия в руке хорошо держит форму, при раскатывании в шнур ломается;

- сырая – образец почвы легко формируется, из него можно легко скатать шарик и раскатать его в шнур, который при сгибании не ломается, не липнет к рукам, вода смачивает руку, но не сочится между пальцами;

- мокрая – из образца почвы сочится вода, липнет к рукам, блестит на солнце.

Степень влажности влияет на выраженность других морфологических признаков почвы, что необходимо учитывать при описании почвенного разреза. Например, влажная почва имеет более тёмный цвет, чем сухая. Кроме того, степень влажности оказывает влияние на сложение, структуру почвы и т.д.

Окраска почвы является очень важным информативным признаком, так как связана с содержанием и состоянием вещественного состава почвы. Поэтому оценку окраски нужно рассматривать не как самоцель, а как способ исследования органических и минеральных соединений, составляющих почву. На связь окраски со свойствами почв давно обратили внимание земледельцы. Поэтому народные названия почв отражают представления не только об окраске, но и о плодородии: слово «чернозём» означает не только чёрная, но и высокоплодородная земля, а название «подзол» ассоциируется не только со светлой, как зола, но и с бедной, малоурожайной землёй.

Опыт показывает, что при морфологическом анализе исследователи часто не в полной мере используют возможности этого признака. Причины этого: неправильное определение окраски из-за неясного представления законов её формирования, отсутствие чёткой схемы причинно-следственных связей между проявляющимися в почве цветами и определяющими их органическими и минеральными веществами.

В большинстве специальных работ по морфологии почв используется понятие «окраска», так как «цвет» – понятие более узкое, означающее лишь какую-то часть спектра. В почвах цвет в чистом виде встречается редко, здесь чаще наблюдается смешение, сочетание цветов, что соответствует более широкому понятию «окраска» (например, смешение чёрного и белого цветов образует серую окраску). Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из нескольких цветов (например, серо-бурая, белесовато-сизая, красновато-коричневая и т.д.), причём название преобладающего цвета ставится на последнем месте.

Окраска почвы в первую очередь зависит от химического и минералогического состава, а всё разнообразие окрасок создаётся несколькими основными цветами – чёрным, красным, белым, жёлтым, реже – голубым или синим. Их смешивание в той или иной пропорции даёт многообразную цветовую гамму оттенков и промежуточных тонов – бурого, коричневого, каштанового и др.

Чёрный цвет принимается за цвет условно, так как в спектре его нет. В большинстве случаев он связан с присутствием в почве гумусовых веществ. Существует общая закономерность – чем больше в почве гумуса, тем она темнее окрашена, тем выше уровень её плодородия. Например, при содержании в почве гумуса не менее 4–5% для неё характерны серый или тёмно-серый цвета, при содержании 8–10% и выше – окраска почти не меняется. Однако при этом большую роль играет качественный состав гумуса. Наиболее тёмная окраска у группы гуминовых кислот, а среди них – у фракции чёрных гуминовых кислот; наиболее светлая – у группы фульвокислот. Поэтому при близком содержании гумуса, но разном его качественном составе почвы заметно различаются окраской.

Красный цвет свидетельствует о присутствии в почве безводных или слабогидратированных свободных окислов железа (например, гематита или турьита). Лучше проявляется на хорошо дренированных почвах.

Белый цвет (как и чёрный, принят условно) связан с присутствием в почве первичных и вторичных минералов. В первую очередь это кварц, светлоокрашенные полевые шпаты и аморфная кремнекислота. Заметную роль играют также каолинит и гидроксид алюминия, а в почвах, формирующихся в условиях дефицита влаги, – карбонаты, гипс и легкорастворимые соли.

Жёлтый цвет отражает присутствие в почве гидратирован-ных окислов железа, в первую очередь лимонита. Соломенно-жёлтый цвет имеет сульфат железа – ярозит.

Синий и голубой цвета почва приобретает при избыточном увлажнении. В анаэробной среде оксид железа Fe(III) переходит в оксид железа Fe(II), соединения которого окрашивают почву или отдельные её горизонты в сизые, голубоватые или зеленоватые тона. Например, минерал вивианит [Fe3(PO4)2 · 8H2O], встречающийся в болотных почвах, придаёт их глеевым горизонтам зеленовато-голубой оттенок, хотя в целом сизая окраска для глеевых горизонтов наиболее типична.

Значительно реже могут встречаться розовый, зелёный и другие цвета.

Описанные соединения или некоторые из них, находясь в почве, проявляют свои цвета, а все вместе образуют окраску почвы. Если расчленить окраску на составляющие цвета, то на их основе можно с определённой долей вероятности установить, какие вещества входят в состав почвы. Определение цвета носит несколько субъективный характер. Чтобы избавиться от субъективизма в описании цвета почв, на протяжении всей истории почвоведения различные авторы пытались унифицировать почвенные цвета. В нашей стране наиболее широкое применение получил треугольник цветов С.А. Захарова (1931).

В вершинах этого треугольника – белый, черный и красный цвета, а по сторонам и медианам нанесены названия различных цветов, производных от смешения трех основных. За рубежом широко используются цветные таблицы Манселла, где каждый цвет характеризуется тоном (оттенком), интенсивностью (степенью осветлённости) и насыщенностью тона (чистотой спектрального цвета) и может быть обозначен буквенно-цифровыми индексами, удобными для создания базы данных с целью компьютерной обработки информации.

В почвах наиболее распространена бурая окраска. Она характерна для почв с высоким содержанием слюдистых и гидрослюдистых минералов и смеси гидратированных оксидов железа. Кроме того, она образуется при смешивании красного, чёрного, белого и жёлтого тонов в разных соотношениях.

В почвах часто встречается неоднородная пятнистая окраска, что имеет определённое диагностическое значение. В большинстве случаев она образуется при закономерном чередовании почвенных процессов, например окисления и восстановления, или при разной интенсивности проявления этих процессов как во времени, так и в объёме почвенной массы.

Определение почвенной окраски на глаз всегда в той или иной степени субъективно, зависит как от психофизиологических особенностей наблюдателя, так и от элементарного его умения правильно дать название окраске. Поэтому точная количественная (объективная) её оценка в лабораторных условиях может быть получена с использованием специального оборудования, например, фотометра – прибора, позволяющего определить степень отражения или поглощения световых волн разной длины от образца почвенной массы.

Заключение

Детальное исследование морфологических свойств почв даёт ключ к познанию многообразия почвенных характеристик, представляя собой важнейший этап изучения генезиса почв. Разработка критериев морфологической диагностики позволяет на основании морфологических описаний почв получать первичную информацию о строении и свойствах почвенных профилей, на базе которой разрабатываются различные аспекты классификации и систематики почв.

Список использованной литературы

- Алексеев В.П. Очерки экологии человека. — М., 2003. — 191с.

- Вронский В.А. Прикладная экология. — Ростов-на-Дону, 2006.

- В.И. Кормилицын, М.С. Цицкишвили, Ю.И. Яламов «Основы экологии» — М.:МПУ, 2007.

- А.Д. Потапов «Экология» — М.:ВШ, 2002.

- А.С. Степановских «Экология» — Курган: ГИПП «Зауралье», 2000.

Авторские права на материалы принадлежат Всероссийскому Экологическому порталу, за исключением тех, где указан автор или источник. При полном или частичном цитировании всех материалов активная гиперссылка на Всероссийский Экологический портал (ecoportal.su) обязательна.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов новостных и других материалов, публикуемых на сайте. Сайт, для обеспечения работоспособности, использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.

Все предложения по работе сайта отправляйте на электронный ящик, опубликованный в разделе контакты.

Источник

Влажность почвы

В полевых условиях различают 5 степеней влажности почвы: сухая, свежая, влажная, сырая и мокрая.

Сухая почва на ощупь не холодит руку, пылит при легком механическом составе или при раздроблении плотных комьев.

Свежая почва дает в руке некоторое ощущение холодка, не пылит в раздробленном виде, при прикладывании листа бумаги не увлажняет его.

Влажная почва при сжатии в руке сохраняет приданную ей форму. Бумага быстро промокает при соприкосновении с почвой.

Сырая почва при сжатии кома выделяет капельно-жидкую воду, просачивающуюся между пальцами из стенок разреза слабо сочится вода.

Мокрая почва содержит воду, соответствующую ее полной влагоемкости. Из стенок разреза сочится вода, быстро заполняющая яму почти доверху.

При описании разреза указывается степень влажности не только каждого горизонта, но и изменения ее в пределах отдельного горизонта. Кроме того отмечается наличие почвенной верховодки, внутрибокового стока воды или капиллярного ее поднятия от зеркала грунтовых вод, если таковые проявления имеются. При появлении в профиле грунтовых вод записывается глубина стояния и, по мере возможности, их качество (жесткие, мягкие) и цвет.

Структура почвы

Структурой почвы называют совокупность различных по величине, форме и качественному составу отдельностей (агрегатов), на которые способна распадаться почва. Почвенные агрегаты состоят из соединенных между собой механических элементов. Каждый тип структуры в зависимости от характера ребер, граней и размера подразделяют на более мелкие единицы: роды и виды (табл.1).

Таблица 1. Классификация структур почвы

Глыбистая, неправильной формы с неправильной поверхностью.

Комковатая, неправильной округлой формы с неровными округлыми и шероховатыми поверхностями, разлом с невыраженными гранями.

Ореховатая, более правильной формы, грани хорошо выражены, поверхность ровная, ребра острые.

Зернистая, более правильной формы, иногда округлой, с выраженными шероховатыми, матовыми или гладкими и блестящими гранями.

Столбчатовидная, со слабооформленными отдельностями с неровными гранями и округлыми ребрами

Столбчатая, правильной формы с довольно хорошо выделенными гладкими боковыми и вертикальными гранями с округлым верхним (головкой) и плоским нижним основаниями.

Призматическая, с хорошо выраженными гранями, с ровной глянцевой поверхностью, с острыми ребрами.

Карандашная (длина отдельностей >5 см)

Плитчатая (слоеватая), с развитыми горизонтальными плоскостями спайности.

Чешуйчатая, с небольшими изогнутыми горизонтальными плоскостями спайности и часто острыми гранями (отдаленно напоминает рыбную чешую)

Различают несколько типов структуры (рис. 3). Основные из них:

Кубовидная – структурные отдельности равномерно развиты по трем взаимно перпендикулярным осям;

Призмовидная – отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси;

Плитовидные – отдельности развиты преимущественно по двум горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении.

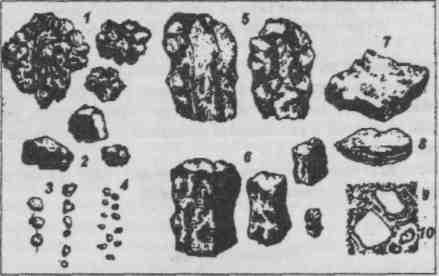

Рис. 3. Главные виды почвенной структуры. I тип. 1 — крупнокомковатая, комковатая, мелкокомковатая; 2 – крупноореховатая, ореховатая, мелкоореховатая; 3,4 – крупнозернистая, зернистая, мелкозернистая. II тип. 5 – столбчатая, мелкостолбчатая; 6 – призматическая, мелкопризматическая. III тип. 7 – плитчатая, 8 – пластинчатая; 9 – листоватая и 10 – скорлуповатая.

По размеру почвенных агрегатов выделяют следующие группы и подгруппы структур (табл. 2).

Таблица 2. Группы и подгруппы структуры почвы

Размер агрегатов, мм

Размер агрегатов, мм

Почва бывает структурной и бесструктурной. В структурном состоянии масса почвы разделена на отдельности различной формы и величины. Бесструктурное состояние почвы наблюдается, когда отдельные механические элементы, слагающие ее, существуют раздельно или залегают сплошной сцементированной массой.

Для определения структуры почв в полевых условиях осторожно вырезают кусок почвы из горизонта и легким ударом разбивают его на каком-либо плоском предмете (при его отсутствии можно на ладони) или сбрасывают ком на землю. По характеру крошения почвы устанавливают почвенную структуру. Она различается по величине, форме и водопрочности. По величине выделяют макроструктуру с размерами агрегатов от 10 до 0,25 мм и микроструктуру — с размерами агрегатов меньше 0,25 мм. По форме агрегатов выделяют кубовидные (глыбистые, комковатые, пылеватые, ореховатые, зернистые), призмовидные (столбчатые, призматические, карандашные) и плитовидные (сланцеватая, плитчатая, пластинчатая, листоватая, скорлуповатая, мелкочешуйчатая).

Водопрочность определяется путем постепенного увлажнения комков снизу: например; на мокром листе бумаги. Неводопрочные почвенные комочки быстро разрушаются и размываются, а водопрочные агрегаты (обычно кубовидного, ореховатого и близкого к ним типов структуры) в значительной мере сохраняют свою форму при увлажнении.

Бывает переходное состояние почвы, когда структура выражена слабо. В любой почве и любом почвенном горизонте структурные отдельности имеют различные размеры и форму. Чаще всего структура бывает смешанной.

При оценке структуры следует отличать морфологическое понятие структуры от агрономического. В морфологическом понимании структура – это форма отдельностей (агрегатов): ореховатая, призматическая, пластинчатая и т.п.

В агрономическом смысле структуры оценивают, прежде всего, по ее влиянию на плодородие почвы.

Агрономическую ценность представляет комковато-зернистая структура, т.е. комочки диаметром от 0,25 до 10 мм. Отношение массы этих комочков к массе остальных фракций называют коэффициентом структурности. Он служит оценочным показателем свойств почв.

Наилучшие водно-воздушные свойства при размере комков для черноземных и каштановых почв 0,25-3 мм, для дерново-подзолистых суглинков 0,5-5 мм. На орошаемые сероземы положительное влияние оказывает и микроструктура.

Комки диаметром более 1 мм обладают устойчивостью против ветровой эрозии.

Качественный показатель структурных агрегатов — их прочность, или сопротивление размывающему действию воды. Прочность агрегатов обусловливает устойчивость и долговечность структуры. Непрочные комочки под влиянием поливной воды или осадков разрушаются, и почва из структурной превращается в бесструктурную.

Структурные почвы имеют ряд существенных преимуществ перед бесструктурными;

меньше испаряют влаги, обладают большей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью; больше накапливают влаги и более продуктивно ее используют;

в них создаются более благоприятные условия для микробиологических процессов и превращения питательных веществ из недоступной формы в усвояемую;

отличаются повышенной устойчивостью к водной эрозии и дефляции;

требуют меньших затрат труда и средств на механическую обработку;

тяговое сопротивление при обработке намного меньше, чем бесструктурных почв;

создаются лучшие условия для прорастания семян, роста и развития возделываемых растений.

Сложение почвы определяется характером группировки и расположения по отношению друг к другу структурных элементов и механических частиц и выделяется по степени твердости, уплотнения или, напротив, рыхлости и распыления почвенных агрегатов.

Обычно выделяют 6 видов сложения почвы:

рассыпчатое — почвенная масса абсолютно сыпучая и состоит только из отдельных механических элементов;

рыхлое — почвенная масса крошится или распадается на комочки различной величины даже при встряхивании на ладони;

плотноватое — куски почвы легко разламываются на мелкие комочки или пластины;

4) уплотненное — для разлома почвенных комочков уже требуется некоторое усилие, вхождению ножа в почву оказывается незначительное сопротивление;

5) плотное — комья почвы разламываются с трудом, нож входит в почву с усилием;

6) очень плотное — почвенные куски руками не разламываются, а почва весьма трудно поддается копанию лопатой и ножом. При закладке разреза зачастую приходится использовать лом или другие подручные средства.

При изучении сложения почвы обращают внимание и на ее связность во влажном состоянии. Почва бывает: а) очень связной, если при копании влажная почва сильно прилипает к лопате (такая почва считается тяжелой); б) средней связности, если прилипает к лопате во влажном виде, но сравнительно легко сваливается с нее при встряхивании (среднетяжелая почва); в) малосвязную, если при копке не пристает к лопате (легкая почва).

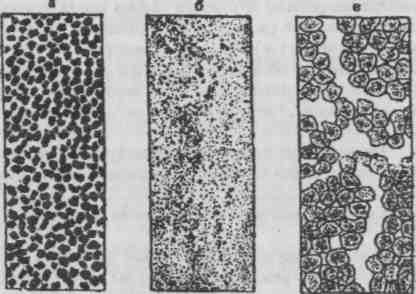

Сложение почвы различают также и по характеру ее порозности или скважности. В этом случае при описании отмечается характер порозности между агрегатами и внутри них. Наиболее благоприятны для плодородия поры средних размеров (диаметром от нескольких миллиметров до десятых и сотых долей миллиметра). Песчаная почва чаще всего характеризуется крупными порами, а бесструктурная тяжелая почва — очень тонкими. Оптимальная же скважность обычно наблюдается в хорошо оструктуренных почвах (рис. 4).

Рис.4. Скважность различных почв: а — песчаная почвы, все поры крупные; б- бесструктурная глина, все поры тонкокапиллярные; в – структурная почва, между комками поры крупные, в комках мелкие, капиллярные (по А.Стебуту).

Источник

➤ Adblockdetector