Какие меры предупреждают эрозию почв

Как остановить эрозию

М. Белоцерковский Г. Ларионов

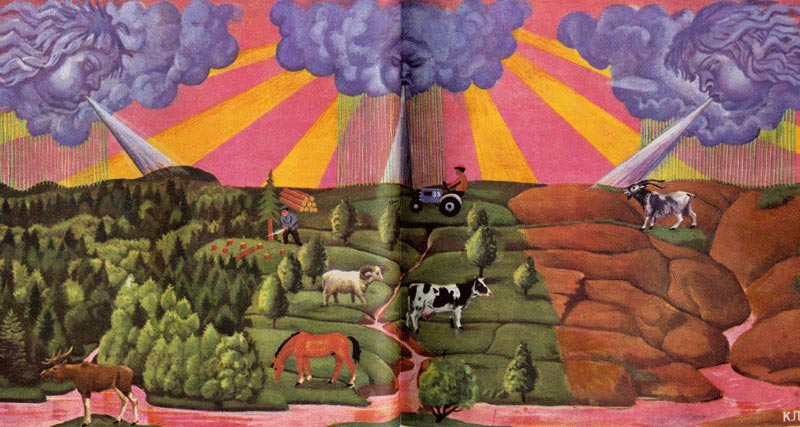

Художник Л. Кулагин

Людям, живущим в сельской местности, часто приходится видеть, как чуть ли не на глазах возникают овраги, покрываются жидкой грязью дороги, заносятся камнями и песком каналы, смываются посевы. Все это — результат эрозии.

Есть два типа эрозии — нормальная и ускоренная. Первый вид — непрерывный естественный процесс, которому мы обязаны привычным для нас обликом Земли. В ходе нормальной эрозии в течение многих миллионов лет под воздействием воды, ветра и других факторов горные хребты сглаживаются, реки вырабатывают широкие долины на равнинах, а в горах — прорезают глубокие ущелья.

Иначе протекает эрозия ускоренная, о «плодах деятельности» которой мы начали свой рассказ. Этот тип эрозии связан с нарушением естественного растительного покрова, защищающего поверхность почвы от воздействия воды и ветра. Там, где естественный растительный покров не нарушен, действует только нормальная эрозия, а ускоренная обычно не проявляется. Распашка, выпас скота и вообще все, что ведет к повреждению или уничтожению растительного покрова, может вызвать вспышку ускоренной эрозии. Она наносит значительный ущерб природе и хозяйству: снижается плодородие почв, падает урожайность, уменьшается продуктивность пастбищ.

Но и этим не исчерпываются вредные последствия эрозии. Сносимая с полей и пастбищ почва вызывает заиление рек, водохранилищ, каналов, вода в них становится непригодной для питья из-за большого количества растворенных в ней удобрений и ядохимикатов. Кроме того, удобрения, растворенные в воде, оказывают и другое отрицательное действие — они вызывают бурное развитие водорослей и микроорганизмов. Отмирая и разлагаясь, они поглощают растворенный в воде кислород, что приводит к гибели рыб. Да и сами удобрения при большой их концентрации в воде могут вызвать гибель рыбы.

Эродированное пастбище Кабардино-Балкарской АССР. Белые полосы — это тропинки, выбитые скотом. Почва на них смыта, обнажены известняки

Как возникает и развивается ускоренная эрозия?

Почва — это связное тело, состоящее из отдельных довольно крупных комочков — агрегатов, которые не так-то легко переносить воде л ветру. Если же связность почвы нарушена, то размельченные частицы становятся легкой добычей воды и ветра. Обрабатывая почву, человек сам распыляет какую-то ее часть, но основную работу по разъединению почвенных частиц выполняют вода и ветер.

Капли дождя, падающего с большой скоростью (до 10 м/сек), с силой ударяют по поверхности почвы, разрушают почвенные комочки на мелкие частицы и разбрызгивают их. Это может увидеть всякий, стоит только, после ливня посмотреть на нижнюю сторону листьев растений на полях: она будет покрыта этими частицами. Количество разбрызгиваемой почвы зависит от продолжительности дождя и от его интенсивности. Чем сильнее ливень, тем больше разрушается верхний слой почвы. Разбрызгивание почвы на склонах вызывает «капельную» эрозию — перенос почвы вместе с брызгами воды вниз по склону, куда летит примерно три четверти брызг от разбившейся капли.

Для прекращения эрозии на склонах создаются террасы шириной 2—4 м. Они используются для посадки фруктовых деревьев

По-иному происходит измельчение почвы при ветровой эрозии. Этот процесс напоминает цепную реакцию. При сильных ветрах начинают скачкообразно перемещаться мелкие комочки почвы, которые в небольшом количестве всегда имеются на пашне. Эти скачущие комочки, бомбардируя более крупные, разбивают их, пополняя таким образом число доступных ветру частиц. Чем дальше от наветренного края поля, тем больше переносится ветром частиц. Многие из них при этом истираются в пыль, которая переносится на сотни и тысячи километров от очага эрозии.

Своеобразен такой вид ускоренной эрозии, как смыв почвы Он начинается лишь после того, как почва напитается водой и на ее поверхности появится тонкий слой воды, медленно стекающей по склону. Скорость такого потока недостаточна, чтобы переносить даже мелкие частицы почвы. Но вследствие непрерывной бомбардировки каплями в потоке возникает волновая толчея, она во много раз увеличивает его живую силу. Благодаря этому он способен переносить даже довольно крупные частицы при сравнительно низких скоростях. А по мере движения вниз по склону вода собирается в ручейки, которые также размывают и переносят почву. Ручейки эти образуют промоины, которые могут перерасти в овраги.

Таким образом происходит плоскостной смыв, наиболее распространенный и самый коварный вид водной эрозии; он протекает незаметно для глаза. Его обнаруживают обычно лишь тогда, когда резко падает урожайность, а на поле появляются светлые пятна сильно смытых почв

Характер и темпы ускоренной эрозии зависят прежде всего от свойства почвы, количества и интенсивности осадков, ветрового режима, крутизны склонов, растительного покрова, видов возделываемых культур, применяемой агротехники и ряда других причин, связанных с местными природными и хозяйственными условиями. В одних случаях условия эти усиливают опасность эрозии, в других, наоборот, — снижают ее.

Прекратить полностью эрозию невозможно. И в этом нет нужды. Задача заключается в уменьшении эрозии до таких пределов, чтобы смыв не превышал того количества почвы, которое ежегодно образуется естественным путем. В среднем в год на каждом гектаре 5—10 т бесплодных глин или суглинков превращается в плодородную почву. Если смыв не будет превышать эту величину, он не представит существенной угрозы рекам, водохранилищам и не вызовет других нежелательных последствий.

С установления допустимых темпов эрозии и начинается разработка противоэрозионных мероприятий. Если темпы эрозии будут превышать скорость почвообразования, то почва рано или поздно окажется полностью смытой. Если же сильно занизить допустимый предел ежегодного смыва, то это приведет к неоправданно высоким затратам на проведение противоэрозионных мероприятий. Правильно определенная величина допустимого смыва позволит при минимальных затратах на противоэрозионные мероприятия сохранить почву и приумножить плодородие наших полей, лугов и пастбищ.

Борьба с эрозией почв — задача общенародная. Это было подчеркнуто в специальном постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР в марте 1967 г. «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии». От успешного решения этой задачи, говорилось в постановлении, во многом зависит дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства.

В соответствии с решениями партии и правительства развернулись работы по составлению Генеральных схем противоэрозионных мероприятий для областей, краев, республик. В них учитывается эрозия во всех ее проявлениях и намечается научно обоснованный комплекс противоэрозионных мер.

Средств борьбы с эрозией почв известно много. Некоторые из них применялись и раньше, но полностью остановить эрозию они не могли, поскольку при этом не учитывалось все многообразие ее проявлений и решались только частные задачи. При составлении Генеральной схемы из арсенала средств борьбы с эрозией почв, сообразуясь с местными условиями, выбирают такие, которые были бы не только наиболее эффективными, но окупались бы в кратчайший срок. Они не должны вызывать коренной ломки сложившейся специализации хозяйств — это одно из основных условий Генеральной схемы.

Одни из первых Генеральных схем были составлены Проблемной лабораторией эрозии почв Географического факультета МГУ под руководством профессора Н. И. Маккавеева для Кабардино-Балкарской АССР и Карачаево-Черкесской АО. В составе экспедиций, изучавших характер эрозии на этих территориях, работали почвоведы, агролесомелиораторы, агрономы, ботаники, экономико-географы, топографы. Были обследованы пахотные, пастбищные и лесные угодья, установлены интенсивность и особенности эрозии почв и определены первоочередные мероприятия по борьбе с ней.

Борьба с эрозией почв

Для Карачаево-Черкессии, в частности, характерно сочетание водной и ветровой эрозии. В равнинно-степной зоне водная эрозия проявляется в общем незначительно за исключением отдельных крутых склонов. Однако ею пренебрегать ни в коем случае нельзя, так как можно ожидать ее усиления в связи с последними пыльными бурями, которые значительно ухудшили состояние почв.

Надо сказать, что, несмотря на высокие противоэрозионные свойства почв Карачаево-Черкессии — хорошую крупную структуру, тяжелый механический состав, — их развевание происходит очень интенсивно только из-за исключительно сильных ветров, скорость которых часто значительно превышает 40 м/сек. Например, во время последних сильных пыльных бурь ветер переносил комочки почвы диаметром до 5 мм, тогда как до сих пор было принято считать, что комочки диаметром более одного миллиметра не переносятся ветром и защищают почву от выдувания.

С большими скоростями ветра и низкой температурой в период пыльных бурь, вероятно, связано необычное распределение очагов ветровой эрозии. Как правило, ветровая эрозия сильнее проявляется на ветроударных склонах и меньше — на подветренных. Но на территории Карачаево-Черкессии больше всего пострадали как раз подветренные западные склоны и меньше — наветренные восточные. Это, вероятно, связано с разгоном холодных воздушных масс на западных склонах и их торможением при подъеме на восточные склоны. Но эта загадка еще ждет своего решения.

Ветровая эрозия уже причинила ощутимый ущерб почвам этой республики. На некоторых полях снесено до 30—40 см верхнего, наиболее плодородного слоя почвы и только благодаря их большой мощности, достигающей 60—70 и более см, урожайность пока заметно не снижается. Но если случится еще несколько подобных бурь, то весь почвенный слой будет потерян. Поэтому необходимы срочные и действенные противоэрозионные меры.

Как в Карачаево-Черкессии, так и в Кабардино-Балкарии ближе к горам ветровая эрозия затухает, но на смену ей приходит водная эрозия. Она хоть и проявляется не так бурно, как ветровая, зато постоянна и поэтому не менее опасна, чем пыльные бури. Опасность водной эрозии усугубляется также маломощностью почв в горных районах. Здесь в ходе эрозии обнажаются скальные породы, и эти земли становятся совершенно непригодными для хозяйственного использования. В этих условиях интенсивность смыва в основном зависит от крутизны и длины склонов. На особенно крутых склонах за год смывается слой почвы в 1—2 см, а образуется за то же время в результате естественного почвообразовательного процесса не более 0,01 см. Из этого следует, что почва в горных районах нуждается в безотлагательных противоэрозионных мерах.

На горных пастбищах густые травы надежно защищают почву от смыва. Лишь там, где растительность выбита скотом, смыв принимает угрожающие размеры.

Из приведенных примеров становится ясно, что решить проблему борьбы с эрозией какой-нибудь одной мерой нельзя — будь то лесные полосы, безотвальная обработка или чередование культур (в виде полос), обладающих почвозащитными свойствами. Чтобы прекратить эрозию, необходимо применение целого комплекса мер с учетом местных природных и экономических условий. Только тогда можно рассчитывать на успех.

В степной зоне, например, основой противоэрозионного комплекса должна служить система двух-, трехрядных лесных полос, размещенных на расстояниях в 250—300 м, в сочетании с безотвальной обработкой почвы на тех участках, где почвенные условия позволяют ее применить. Очень перспективна комбинированная обработка, сохраняющая растительные остатки на поверхности полей и не распыляющая почву. Это достигается применением специальных орудий, совмещением различных операций в одну и химической прополкой. Например, предпосевную обработку почвы, посев и внесение удобрений можно проводить одновременно, используя специальные сеялки. Сильно эродированные участки пашни целесообразно засеять травами и использовать как сенокосы и пастбища. Значительно шире потребуется применять травосеяние и улучшение пастбищ в предгорных и горных районах. Основа противоэрозионных мер на крутых склонах — контурное земледелие, при котором пахоту, посев, культивацию надо проводить только поперек склонов.

Что касается оврагов, селевых потоков, разливов рек, то для их «обуздания» намечены гидротехнические сооружения — от простейших запруд до сложных инженерных конструкций.

Источник

Какие меры предупреждают эрозию почв

Submission Preview

Ф едеральное Г осударственное Б юджетное У чреждение

К расноярский Р еферентный Ц ентр Р оссельхознадзора

г. Красноярск , ул. Марковского, д. 45, О фис: 5-02

М ногоканальный т елефон.: (391) 227-20-10

И спытательная лаборатория: (391) 266-90-72 , +7 9135143957

Эрозия почвы и меры предупреждения

Эрозия (от лат. erosio – разрушение, разъедание, размывание) – это совокупность взаимосвязанных процессов отрыва, переноса и отложения почвы (иногда материнской и подстилающей пород) поверхностным стоком временных водных потоков или ветром. В соответствии с этим эрозию подразделяют на водную и ветровую.

Водная эрозия происходит под влиянием стока дождевых, талых, поливных и сбросных вод. Она проявляется в виде плоскостного смыва почв рассеянными струями воды и линейного размыва почво-грунтов (оврагообразование). Водная эрозия приводит к уничтожению почвенно-растительного покрова на склонах. Смытые почвы содержат меньше илистых и глинистых фракций, в них накапливаются грубые частицы, главным образом песок. С увеличением смытости почв возрастает их бесструктурность, ухудшается водопроницаемость и аэрация, снижается скважность. Если процесс беспрепятственно продолжается длительное время, то коренные породы, в конечном счете, оказываются на поверхности.

Для ветровой эрозии существует специальный термин – дефляция (от лат. deflare – сдувать), развитию процессов которой способствуют: сильные ветры, отсутствие растительного покрова, песчано-супесчаная литология, засушливый климат.

Для предупреждения развития эрозионных процессов существует ряд, так называемых противоэрозионных мероприятий:

Организационно-хозяйственные мероприятия.

Направлены главным образом на противоэрозионную организацию территории с учетом эродированности и эрозионной опасности почв, обеспечивающую правильное сочетание и размещение всех мер защиты почв от эрозии на водосборной площади.

При определении структуры посевных площадей в каждом конкретном хозяйстве необходимо учитывать тип почвы и ее смытость, особенности рельефа и развитие водноэрозионных процессов. Чем выше удельный вес пашни с уклоном до 3°, тем при прочих равных условиях должно быть больше зерновых и пропашных культур и меньше многолетних трав, и наоборот.

Чтобы избежать концентрации поверхностного стока и создать условия для обработки почвы и посева культур, линейные рубежи (границы хозяйств, полей, рабочих участков, лесополос) должны располагать преимущественно по водораздельным линиям или поперек склона по направлению основных горизонталей.

Чередование культур в севообороте.

Эффективное использование влаги в севообороте возможно только при чередовании культур, имеющих глубокую и мелкую корневую систему. Влагооборот под однолетними культурами осуществляется в слое почвы

0-150 см, а под многолетними в слое почвы 0-300 см. Чистый пар хорошо сохраняет влагу к посеву озимых. В районах достаточного увлажнения экономически обосновано введение занятых паров вместо чистых. На пашне, где смыв почвы составляет более 12 т/га, организуются специальные почвозащитные севообороты с многолетними травами

и культурами сплошного сева.

Степень защищенности полей севооборота от ветровой эрозии в течение года будет закономерно изменяться в соответствии с биологическими особенностями возделываемых культур. Самым эффективным

и распространенным способом решения проблемы является введение в состав севооборота многолетних трав, чередуемых с полосами других культур, которые располагают перпендикулярно направлению наиболее опасных ветров.

Обработка почвы.

Приемы обработки почвы условно можно разделить на две группы: обычные виды (вспашка, боронование, культивация, междурядное рыхление) и специальные – мероприятия по регулированию стока и смыва почв.

Вспашка, культивация, боронование и посев в направлении, близком к горизонталям, являются наименее трудоемким способом защиты почв от эрозии. При этом гребни и борозды располагают перпендикулярно

к направлению склонового стока, что способствует увеличению поглощения воды почвой. Увеличение глубины обработки почвы приводит к повышению водопроницаемости почвы и соответственно к уменьшению стока воды

и смыва почвы. В целях экономии средств вместо сплошной глубокой обработки рекомендуется обычная вспашка с последующим глубоким рыхлением полосами.

Среди специальных приемов обработки почвы особое внимание заслуживают лункование, щелевание, кротование. Данные способы водозадерживающей обработки почв проводят на склонах крутизной более

2-3°, где эффективность поперечной обработки почв снижается. Для уменьшения поверхностного стока и смыва на зяби и парах применяют также обвалование, которое обычно производится со вспашкой. Во избежание стока вдоль валиков применяют фигурное обвалование.

Окультуривание почв и внесение удобрений.

Основными путями окультуривания почв, особенно эродированных, улучшения их структуры, водно-физических и других свойств являются:

— культура многолетних трав и применение сидератов;

— внесение органических (навоз, торф, солома) и минеральных удобрений, а в случае необходимости – проведение известкования

и гипсования;

— применение полимеров (К-4, К-9, ГИПАН, ПАА, полиакриламид).

На смытых почвах высокоэффективна сидерация. В качестве зеленого удобрения целесообразно использовать однолетний и многолетний люпин, однолетний и двухлетний донник, люцерну, клевер, горох, рапс, горчицу, вику. При запашке зеленой массы растений на 25-30 % уменьшается плотность сложения и увеличивается водопроницаемость почвы, вследствие чего снижается поверхностный сток.

Мульчирование – покрытие обнаженной поверхности почвы измельченной соломой, стеблями кукурузы, подсолнечника, а также материалами нерастительного характера (полиэтиленовая пленка, бумага) уменьшает промерзание почвы в 1,5-2 раза и увеличивает запасы влаги

в корнеобитаемом слое. Весьма эффективным противодефляционным приемом является мульчирование почвы жидким навозом. Он существенно улучшает не только физико-механические свойства поверхностного слоя почвы, но и ее питательный режим.

Удобрения на эродированных почвах следует вносить дифференцированно, с учетом степени их смытости. Скорость впитывания воды в почву под влиянием минеральных удобрений возрастает до 10 %, а под воздействием органических – до 60 %. Водорастворимые полимеры улучшают водно-физические свойства эродированных почв.

Снегозадержание и регулирование снеготаяния.

В степных районах снегозадержание проводится там, где высота снежного покрова достигает 10 см и более. Для полей площадью 15-20 га снегозадержание дает превышение снегозапасов по сравнению с открытым пространством на 60-70 %, для полей площадью 25-50 га – 40-60 %, а для полей площадью 55-100 га только 20-40 %. По причине переноса снега ветром для снегозадержания нужно создавать кулисы из высокостебельных растений: подсолнечника, кукурузы, сорго, горчицы, а также снежные валики.

Одним из наиболее эффективных приемов снегозадержания является снегопахота, которую начинают при высоте снежного покрова 8-12 см, преимущественно во время оттепелей. С помощью снегопаха формируют снежные валы с наклонными стенками высотой от 40 до 70 см, располагая их поперек господствующих ветров или перекрестно на расстоянии 5-10 м один от другого на нижних частях склонов южной и западной экспозиции и 15-20 м – на верхних частях этих склонов, а также на склонах северной и восточной экспозиции.

Зачернение снега производится золой, смешанной с землей, торфяной крошкой, фосфоритной мукой. Сущность способа заключается в том, что непосредственно перед началом устойчивого таяния снега снежный покров зачерняется полосами, что способствует разновременному сходу снега и большему впитыванию талых вод в почву. Снегозадержание и регулирование снеготаяния препятствует образованию ледяной корки на озимых.

Агролесомелиорация.

Основное назначение полезащитных лесных полос на водораздельных пространствах – снижение скорости ветра и турбулентного обмена в приповерхностном слое атмосферы. Кроме того, они способствуют уменьшению вредного воздействия суховеев, а также накоплению и равномерному распределению снега на полях.

На приводораздельных склонах помимо опасности ветровой эрозии почв возникает опасность смыва и размыва почв. Поэтому лесные насаждения на склонах помимо почвозащитных должны выполнять и функции по перехвату поверхностного стока дождевых и талых вод и переводу его полностью или частично во внутрипочвенный сток. На склонах круче 2° ленточные лесные насаждения ориентируют в направлении, перпендикулярном линии стока, без учета направления ветра, такие насаждения называют стокорегулирующими лесными полосами.

На землях, прилегающих к оврагам и балкам, существует повышенная опасность концентрации поверхностного стока и связанная с ней опасность роста оврагов. Лесные полосы, расположенные вдоль бровки балки, называют прибалочными, а полосы, расположенные вдоль бровки оврага или его вершины, называются приовражными.

Днища оврагов и балок, на водосборах которых сток не зарегулирован, являются местом переноса и отложения почвы, смытой с полей на водосборах. Защитные лесные насаждения по дну и склонам оврагов, балок, ложбин, предназначенные для задержания наносов, называются кольматирующими лесными насаждениями.

Гидротехнические сооружения.

Гидротехнические противоэрозионные мероприятия применяют в тех случаях, когда агротехнических и агролесомелиоративных мероприятий недостаточно, это касается крутых склонов и сильно заовраженных земель.

К гидротехническим сооружениям самостоятельного действия на пашне относятся напашные валы-террасы (водозадерживающие, водорегулирующие), представляющие собой земляные сооружения высотой 40-50 см, рассчитанные на задержание стока 10%-ной обеспеченности.

Помимо валов-террас, к простейшим гидротехническим сооружениям на водосборной площади относятся траншейные террасы, распылители стока, валы Борткевича, водоотводные валы-канавы.

Источник