Какие питательные среды используют для выращивания стрептококков

Глава 15. Стрептококки

К роду Streptococcus относятся: Streptococcus pyogenes (гемолитический) и Streptococcus pneumoniae (пневмококк). Впервые стрептококки были обнаружены Бильротом (1874), Л. Пастером (1879). Изучены они были Э. Розенбахом (1884).

Streptococcus pyogenes (гемолитический)

Морфология. Стрептококки — это кокки, имеющие шаровидную форму. Диаметр каждого кокка в среднем 0,6-1 мкм, однако для них характерен полиморфизм: встречаются мелкие и крупные кокки, строго шаровидные и овальные. Стрептококки располагаются цепочкой, что является результатом деления их в одной плоскости. Длина цепочек разная. На плотной питательной среде цепочки обычно короткие, на жидких — длинные. Стрептококки неподвижны, не имеют спор (см. рис. 4) Свежевыделенные культуры иногда образуют капсулу. На ультратонких срезах видна микрокапсула, под ней расположена трехслойная клеточная стенка и трехслойная цитоплазматическая мембрана. Грамположительны.

Культивирование. Стрептококки — факультативные анаэробы. Растут при температуре 37° С и рН среды 7,6-7,8. Оптимальными средами для их выращивания являются среды, содержащие кровь или сыворотку крови. На плотных питательных средах колонии стрептококков мелкие, плоские, мутные, сероватого цвета. На агаре с кровью некоторые разновидности стрептококков образуют гемолиз. β-Гемолитические стрептококки образуют четкую зону гемолиза, α-гемолитические стрептококки образуют небольшую зеленоватую зону (результат перехода гемоглобина в метгемоглобин). Встречаются стрептококки, не дающие гемолиза.

На сахарном бульоне стрептококки растут с образованием пристеночного и придонного мелкозернистого осадка, бульон при этом остается прозрачным.

Ферментативные свойства. Стрептококки обладают сахаролитическими свойствами. Они расщепляют глюкозу, лактозу, сахарозу, маннит (не всегда) и мальтозу с образованием кислоты. Протеолитические свойства у них слабо выражены. Они свертывают молоко, желатин не разжижают.

Токсинообразование. Стрептококки образуют ряд экзотоксинов: 1) стрептолизины — разрушают эритроциты (О-стрептолизин обладает кардиотоксическим действием); 2) лейкоцидин — разрушает лейкоциты (образуется высоковирулентными штаммами); 3) эритрогенный (скарлатинозный) токсин — обусловливает клиническую картину скарлатины — интоксикацию, сосудистые реакции, сыпь и пр. Синтез эритрогенного токсина детерминирован профагом; 4) цитотоксины — обладают способностью вызывать гломерулонефрит.

Антигенная структура и классификация. У стрептококков обнаружены различные антигены. В цитоплазме клетки содержится видовой нуклеопротеидной природы антиген — единый для всех стрептококков. На поверхности клеточной стенки расположены протеиновые типовые антигены. В клеточной стенке стрептококков обнаружен полисахаридный групповой антиген.

По составу полисахаридной группоспецифической фракции антигена все стрептококки делятся на группы, обозначаемые большими латинскими буквами А, В, С, D и т. д. до S. Кроме групп, стрептококки разделены на серологические типы, которые обозначаются арабскими цифрами.

Группа А включает 70 типов. В эту группу входит большинство стрептококков, вызывающих различные заболевания у человека. Группа В включает в основном условно-патогенные для человека стрептококки. Группа С включает патогенные для человека и животных стрептококки. Группа D состоит из непатогенных для человека стрептококков, однако в эту группу входят энтерококки, которые являются обитателями кишечного тракта человека и животных. Попадая в другие органы, они обусловливают воспалительные процессы: холециститы, пиелиты и др. Таким образом, их можно отнести к условно-патогенным микробам.

Принадлежность выделенных культур к одной из серологических групп определяют с помощью реакции преципитации с групповыми сыворотками. Для определения серологических типов используют реакцию агглютинации с типоспецифическими сыворотками.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Стрептококки довольно устойчивы в окружающей среде. При температуре 60° С погибают через 30 мин.

В высушенном гное и мокроте они сохраняются месяцами. Обычные концентрации дезинфицирующих веществ губят их через 15-20 мин. Энтерококки значительно устойчивее, дезинфицирующие растворы убивают их только через 50-60 мин.

Восприимчивость животных. К патогенным стрептококкам чувствителен рогатый скот, лошади, собаки, птицы. Из лабораторных животных чувствительны кролики и белые мыши. Однако стрептококки, патогенные для человека, не всегда патогенны для экспериментальных животных.

Источники инфекции. Люди (больные и носители), реже животные или инфицированные продукты.

Пути передачи. Воздушно-капельный и воздушно-пылевой, иногда пищевой, возможен контактно-бытовой.

Заболевания могут возникать в результате экзогенного заражения, а также эндогенно — при активации условно-патогенных стрептококков, обитающих на слизистых оболочках зева, носоглотки, влагалища. Снижение сопротивляемости организма (охлаждение, голодание, переутомление и пр.) может привести к возникновению аутоинфекций.

Большое значение в патогенезе стрептококковых инфекций имеет предварительная сенсибилизация — как следствие ранее перенесенного заболевания стрептококковой этиологии.

При проникновении в кровяное русло стрептококки обусловливают тяжело протекающий септический процесс.

Заболевания у человека чаще вызывают β-гемолитические стрептококки серологической группы А. Они продуцируют ферменты патогенности: гиалуронидазу, фибринолизин (стрептокиназу), дезоксирибонуклеазу и др. Кроме того, у стрептококков обнаруживают капсулу, М-протеин, обладающие антифагоцитарными свойствами.

Стрептококки вызывают у человека различные острые и хронически протекающие инфекции, как с образованием гноя, так и не нагноительные, различающиеся по клинической картине и патогенезу. Нагноительные — флегмоны, абсцессы, раневые инфекции, ненагноительные — острые инфекции верхних дыхательных путей, рожистое воспаление, скарлатина, ревматизм и др.

Стрептококки часто вызывают вторичные инфекции при гриппе, кори, коклюше и других заболеваниях и нередко осложняют раневые инфекции.

Иммунитет. По характеру иммунитет — антитоксический и антибактериальный. Постинфекционный антимикробный иммунитет малонапряженный. Это объясняется слабой иммуногенностью стрептококков и большим количеством сероваров, не дающих перекрестного иммунитета. Кроме этого, при стрептококковых заболеваниях наблюдается аллергизация организма, чем объясняют склонность к рецидивам.

Профилактика. Сводится к санитарно-гигиеническим мероприятиям, укреплению общей резистентности организма. Специфическая профилактика не разработана.

Лечение. Применяют антибиотики. Чаще используют пенициллин, к которому стрептококки не приобрели устойчивости, а также эритромицин и тетрациклин.

Значение стрептококка в этиологии ревмокардита. Патогенез ревмокардитов изучен недостаточно. Но в пользу роли стрептококка в развитии этого заболевания говорит ряд фактов:

1. У больных ревмокардитом из зева высевают В-гемолитический стрептококк.

2. Ревматизм часто возникает после перенесенной ангины, тонзиллитов, фарингитов, сенсибилизирующих организм.

3. В сыворотке крови больных обнаруживают антистрептолизин, антистрептогиалуронидазу — антитела к стрептококковым ферментам, токсинам.

4. Косвенным подтверждением роли стрептококка является успешное лечение пенициллином.

В последнее время в возникновении хронических форм ревмокардита придают значение L-формам стрептококка.

Профилактика обострений ревмокардита сводится к предупреждению стрептококковых заболеваний (например, весной и осенью проводят профилактический курс введения пенициллина). Лечение сводится к применению антибактериальных препаратов — пенициллина.

Значение стрептококка в этиологии скарлатины. Г. Н. Габричевский (1902) впервые высказал предположение о том, что гемолитический стрептококк является возбудителем скарлатины. Но так как стрептококки, выделяемые при других заболеваниях, не отличались от возбудителей скарлатины, то это мнение не всеми разделялось. В настоящее время установлено, что скарлатину вызывают стрептококки группы А, вырабатывающие эритрогенный токсин.

У переболевших возникает иммунитет — стойкий, антитоксический. Его напряженность определяют постановкой реакции Дика — внутрикожным введением эритрогенного токсина. У не болевших вокруг места введения возникают гиперемия и отек, что характеризуется как положительная реакция (отсутствие антитоксина в сыворотке крови). У переболевших такая реакция отсутствует, так как образовавшийся у них антитоксин нейтрализует эритрогенный токсин.

Профилактика. Изоляция, госпитализация. Контактным, ослабленным детям вводят гамма-глобулин. Специфическая профилактика не разработана.

Лечение. Используют пенициллин, тетрациклин. В тяжелых случаях вводят антитоксическую сыворотку.

Микробиологическое исследование

Цель исследования: выявление стрептококка и определение его серовара.

1. Слизь из зева (ангина, скарлатина).

2. Соскоб с пораженного участка кожи (рожа, стрептодермия).

5. Кровь (подозрение на сепсис; эндокардит).

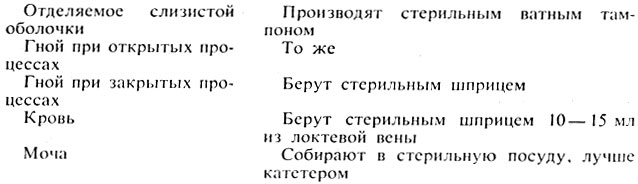

Способы сбора материала

Источник

Выделение и идентификация культур стрептококков

Таблица 6 — Экология и патогенные свойства стрептококков

Лабораторная диагностика стрептококкозов

Ранее в род Streptococcus включали пиогенные стрептококки, энтерококки и молочнокислые стрептококки, которые в настоящее время отнесены соответственно в самостоятельные роды Streptococcus, Еnterococcus и Lactococcus. В данном разделе рассматриваются вопросы лабораторной диагностики болезней, вызываемых видами родов Streptococcus и Еnterococcus.

Виды рода Streptococcus имеют клетки сферические или овальные, диаметром 0,5-2 мкм, при росте в жидкой питательной среде клетки парные или в виде цепочек. Клетки грамположительные, неподвижные, неспорообразующие, иногда имеют капсулу. Факультативные анаэробы, каталазоотрицательные, растут в диапазоне температур 25-45° С.

| Вид стрептококка | Естественная среда обитания | Вызываемая патология |

| S. рneumoniае ‘ | Верхние дыхательные пути | Септицемия, воспаление суставов, при подостром течении пневмония, воспаление кишечника у телят, ягнят, реже у поросят |

| S. руoqenes | Верхние дыхательные пути | Иногда маститы у коров, лимфангит жеребят |

| S. equi sudsp. equi | Миндалины лошадей | Лошади — маститы, мыт |

| S. equi sudsp . equisimilis | Вагина и кожа лошадей | Маститы, эндометриты лошадей |

| S. equi zooepidemicus | Слизистые и кожа свиноматок, овец, кур, вагина и кожа лошадей | Крупный рогатый скот — маститы и метриты; свиньи — септицемия и артриты у 1-3-недельных поросят; ягнята- пневмонии; птица — септицемия; лошади — аборты, маститы, пневмонии |

| S. agalactiae | Молочные каналы | Крупный рогатый скот, овцы, козы — маститы; собаки — септицемия щенков; кошки — маститы |

| S. dysagalactiae | Гениталии и носовая полость крупного рогатого скота, овец | Крупный рогатый скот — маститы, эндометриты; ягнята — полиартриты |

| S. dysagalactiae equisimilis | Вагина и кожа лошадей | Лошади — эндометриты, маститы |

| S. porcinus | Слизистые свиней | Свиньи — лимфадениты поросят |

| S. suis mun | Носовая полость, миндалины свиней | Свиньи — артриты, менингиты, септицемия молодняка |

| S. uderis 2 | Миндалины, вагина, кожа крупного рогатого скота | Крупный рогатый скот — маститы |

| S. canis | Слизистые, генитальный тракт плотоядных | Плотоядные — септицемия новорожденных, поражения гениталиев, кожи |

| S. bovis, S. equines 2 | Кишечный тракт многих видов животных | Возбудители оппортунистических инфекционных болезней |

Примечание к таблице 6. 1) S. рneumoniае относят к группе «Стрептококки ротовой полости».

2) S. uderis , 2 S. bovis, S. equines 2 отнесены к группе «Другие стрептококки». Все остальные стрептококки классифицируют как «Гноеродные стрептококки».

Виды рода Еnterococcus сходны со стрептококками по вышеперечисленным признакам, но температурный диапазон составляет 10-45° С, могут расти при рН 9,6, концентрации NаС 16,5% и желчи 40%, обычно относятся к серологической группе «В».

Патогенные свойства и экология патогенных стрептококков представлены в табл. 6.

Энтерококки (Е. faecalis, E. faecium, E. durans) обитают в кишечном тракте многих видов животных, могут быть причиной оппортунистических инфекций и септицемии у кур, маститов коров, инфекций мочевого тракта у собак, эндокардитов у ягнят и крупного рогатого скота.

Лабораторная диагностика стрептококкозов основана на результатах бактериологического исследования.

Бактериологическое исследование. Для исследования на стрептококковую инфекцию животных в лабораторию направляют кровь сердца, печень, селезенку, головной мозг и трубчатую кость. При пневмониях дополнительно берут кусочки легкого на границе здоровой и пораженной тканей, средостенные лимфатические узлы, при артритах — синовиальную жидкость. Трупы мелких животных доставляют целиком. В случае маститов направляют секрет пораженной доли вымени, эндометритов — содержимое влагалища, взятое при помощи стерильных тампонов.

Учитывая малую устойчивость возбудителя материал должен быть доставлен не позднее 6 часов после гибели или убоя животного при условии транспортировки его в термосе со льдом (4-6°С). При более высокой температуре срок доставки материала не должен превышать 2-3 часа.

Микроскопическое исследование исходного материала. Готовят мазки, окрашивают по Граму, при подозрении на наличие капсулообразующих стрептококков препараты окрашивают на капсулы по Романовскому-Гимза, Ольту и др. Мазки из молока можно окрашивать по Граму, используя методы, нивелирующие присутствие жира и белка.

Клетки S. рneumoniае в окрашенных препаратах овальные или сферические, размером 0,5-1,25 мкм, обычно парные, причем соприкасающиеся стороны клеток уплощены, а наружные вытянуты и заострены (ланцетовидный диплококк). Также клетки могут располагаться одиночно, короткими цепочками, окружены капсулой.

Клетки S. equi сферической или овальной формы, размером

0,6-1,0 мкм, располагаются одиночно, парами, короткими цепочками, в мазках из гноя в виде длинных цепочек, имеют капсулу.

Клетки S. agalactiae (S. dysagalactiae) сферические, размером 0,6-

1,2 мкм, чаще располагаются в виде коротких или средней длины цепочек.

Клетки S. руoqenes сферические, размером 0,5-1,0 мкм, в виде коротких или длинных цепочек (в бульоне длинные цепочки). Энтерококки имеют овальную форму, размер 0,6-2,0х0,6-2,5 мкм, располагаются парами или короткими цепочками.

Результаты микроскопического исследования, с учетом полиморфизма бактерий на фоне лекарственной терапии, имеют ориентировочное диагностическое значение.

Культивирование. Стрептококки — факультативные анаэробы. Исследуемый материал высевают на кровяной, глюкозо-кровяной агар (кровь барана или крупного рогатого скота), глюкозо-сывороточный МПБ (рН 7,4-7,8). Контаминированный материал засевают на селективные среды: агар с антибиотиками, азидом натрия; образцы молока целесообразно высевать на среду Эдварда для выявления гемолиза и гидролиза эскулина.

Для обнаружения энтерококков используют специальные селективные среды: молочно-полимиксиновая среда Калины, желчно-кровяной агар Беленького и др. Посевы инкубируют при 37-38° С в течение 24-

48 часов.

Характер роста стрептококков на питательных средах. На глюкозо-кровяном агаре стрептококки в основном растут в виде мелких, прозрачных или слегка мутноватых колоний с ровными краями, как правило окруженных зоной гемолиза. Различают α- и β-гемолитические стрептококки.

Гемолиз типа α-: неполный гемолиз, часто с зеленоватым оттенком за счет перехода гемоглобина в метгемоглобин, далее обычно находится узкая зона β -гемолиза.

β -гемолиз — полный гемолиз эритроцитов. Отсутствие разрушения эритроцитов и гемоглобина обозначают как γ-гемолиз. Гемолитическая активность различных видов стрептококков представлена в табл. 7.

Источник