Атмосферное увлажнение почв различных ландшафтных зон

| Ландшафтные зоны | Почвы | Среднегодовые суммы осадков, мм | Индекс сухости К | Коэффициент увлажнения х, | Тип водного режима почв |

| Тундра | Тундрово- глеевые, болотные | 100-250 | 2,2 | Преимущественно водо- застойный | |

| Тайга | Подзолистые, подбуры | 350-600 | 0,45-0,8 | 2,2-1,2 | Промывной |

| Лесостепь | Серые лесные | 350-500 | 0,8-1,2 | 1,2-0,5 | Периодически промывной |

| Степь | Черноземы, каштановые | 250-400 | 1,2-3,0 | 0,6-0,3 | Непромывной |

| Полупустыня | Бурые пустынно- степные | 150-250 | 3,0-5,0 | 0,3-0,2 | » |

| Пустыня | Серо-бурые пустынные | 5,0 | 1,0 и в почвах имеет место свободный дренаж, избыток атмосферной влаги, поступающей в почвенную толщу, просачивается насквозь ее и пополняет грунтовые воды. Такой тип водного режима называется промывным (рис. 4.1). Промывной тип водного режима характерен для почв таежной зоны, субтропических и тропических лесов (см. табл. 4.2). При этом типе водного режима |

происходит растворение и перемещение в нижнюю часть почвы или за ее пределы многих минеральных и органических продуктов почвообразования.

При коэффициенте увлажнения >1,0, но плохом дренаже (чему способствует плоский рельеф и тяжелый гранулометрический состав почв) избыток атмосферной влаги застаивается в почвах и в них формируется временная или постоянная почвенная верховодка. Такой тип водного режима называется водозастой- ным. Он развит, например, во многих тундровых или болотных таежных почвах. Его усилению способствует неглубокий уровень вечной мерзлоты, служащей водоупором. При водозастойном режиме продукты почвообразования остаются на месте, а в почве возникает комплекс явлений, связанных с переувлажнением почв.

В условиях, где коэффициент увлажнения 1, в почвах с затрудненным дренажем создается водозастойный режим, подобный описанному для автоморфных почв, но часто более резко выраженный. При этом режиме влага атмосферных осадков идет на пополнение грунтовых вод, уровень которых начинает приближаться к поверхности, и почвы сильно переувлажняются. Водозастойный режим имеют почвы низинных болот, которым свойственно грунтовое питание.

При коэффициенте увлажнения 2 углекислого газа и поглощается столько же кислорода. В верхней части почвенной толщи полный воздухообмен осуществляется за несколько часов.

Еще одной производной климатических характеристик является тепловой (или температурный) режим почв. Количество солнечного тепла, которое получают почвы, как и количество тепла, которое они отдают атмосфере, периодически изменяется в течение суток и по сезонам года. В суточном цикле с восхода солнца и до 14 ч почва нагревается, затем она постепенно начинает охлаждаться. Максимальное охлаждение наблюдается около 4—5 ч ночи.

В годовом цикле почва нагревается с первых месяцев весны до середины лета, затем постепенно охлаждается. Суточные колебания температур обычно проявляются до глубины немногим более 50 см. Годовые колебания температур иногда распространяются до глубины 15 м (наиболее резкие — до 3,5 м). На распространение тепла в почвенной толще требуется некоторое время, обусловленное ее теплопроводностью, поэтому с глубиной наблюдается все большее запаздывание соответствующих температур по сравнению с поверхностью почвы. Рассмотрим основные типы температурных режимов почвы, выделяемые В.Н. Димо. Их дифференциация основана главным образом на учете интенсивности процессов промерзания почв, т. е. на динамическом показателе.

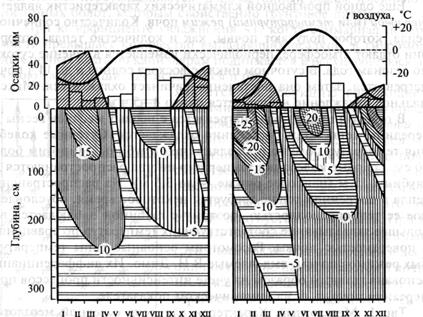

Тип 1. Мерзлотный. Характерен для почв с вечной мерзлотой сплошного типа. В течение года преобладает процесс охлаждения почвы. В холодный период почва промерзает до верхней границы вечномерзлых пород. Процесс нагревания сопровождается протаиванием сезонно-мерзлого слоя. Среднегодовая температура почвы и температура на глубине 0,2 м самого холодного месяца — отрицательные (рис. 4.4).

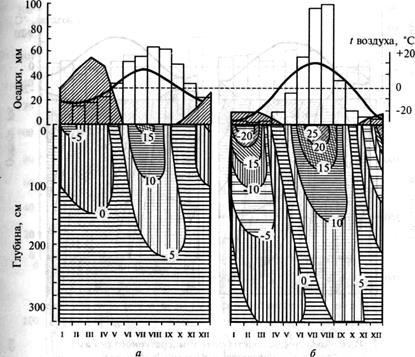

Тип 2. Длительносезоннопромерзающий. Охлаждение почвы сопровождается промерзанием. Длительность промерзания не менее 5 мес., глубина проникновения отрицательных температур более 1 м. Сезонное промерзание не сопровождается смыканием с возможной вечной мерзлотой островного типа. Прогревание почвы приводит к оттаиванию. Среднегодовая температура почвы обычно положительная, но температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная (рис. 4.5).

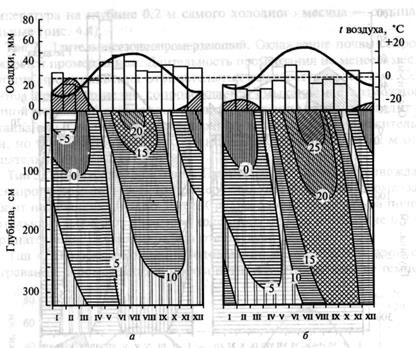

Тип 3. Сезоннопромерзающий. Процесс охлаждения сопровождается процессом неглубокого промерзания. Длительность промерзания от нескольких дней до 5 мес. Среднегодовая температура положительная. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная. Вечная мерзлота отсутствует (рис. 4.6).

Тип 4. Непромерзающий. В годовом цикле преобладает процесс нагревания. Промерзания и морозности нет. Отрицательные температуры в почве отсутствуют или наблюдаются лишь несколько дней. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м положительная (рис. 4.7).

Тип 5. Постоянно теплый. Температура самого холодного месяца во всей толще не опускается ниже 10 °С (т. е. ниже уровня биологически активных температур).

Тип 6. Постоянно жаркий. Суточные амплитуды температур превышают годовые амплитуды, а среднегодовая температура почв на глубине 0,2 не опускается ниже 20 °С.

Подытоживая оценку вкладов факторов географической среды в механизмы почвообразования, еще раз подчеркнем, что в первую очередь в этой связи речь должна идти о производных биологического фактора (круговорот веществ в системе организмы—почва) и климатического фактора (водный, воздушный и тепловой режимы почв).

Рис. 4.4. Термоизоплеты почв температурного режима мерзлотного типа

(по В.Н. Димо): а — мыс Шмидта; 6 — Якутск

Рис. 4.5. Термоизоплеты почв температурного режима длительно сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Хибины; б — Чита

Рис. 4.6. Термоизоплеты почв температурного режима сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Оренбург; б — Волгоград

Значительно меньшую роль играют здесь геологический и геоморфологический факторы (см. рис. 5.1).

Все вышеупомянутые механизмы и процессы почвообразования, так или иначе отражающие динамику географических факторов, как можно заметить, представляют собой отдельные физические, механические, химические или биологические процессы. Их совокупность естественным образом делится на четыре группы (по А.А. Роде, 1971):

1) обмен веществом и энергией между почвой и другими природными телами;

2) превращения веществ и энергии в почве;

3) изменения физического состояния вещества в почве;

4) передвижение веществ и энергии в почве.

К первой группе (обмен веществ) относятся следующие процессы:

а) многосторонний обмен газами в системе атмосфера—почва — грунт—растение;

б) такой же многосторонний обмен влагой (жидкой и парообразной) в той же системе;

в) обмен коротко- и длинноволновой радиацией в системе Солнце—растения—атмосфера—космическое пространство;

г) многосторонний обмен тепловой энергией в системе атмосфера— почва—растение—грунт;

д) двусторонний обмен зольными веществами и азотом в системе почва—растительность;

Рис. 4.7. Термоизоплеты почв температурного режима непромерзающего типа

(по В.Н. Димо): а — Сочи; б — Тбилиси

е) безобменное, преимущественно одностороннее, поступление в почву органического вещества, синтезированного растениями;

ж) двусторонний обмен между почвой и атмосферой пылью;

и) двусторонний обмен между почвой и грунтом (грунтовыми водами) солями.

Ко второй группе процессов (превращение веществ и энергии в почве) относятся следующие:

а) реакции разложения органических соединений, входящих в состав растительных и животных остатков;

б) многообразные явления микробного синтеза и микробного разложения, образования и разложения органоминеральных соединений разной природы;

в) внутрипочвенный обмен ионами и молекулами между твердой и жидкой фазами;

г) фиксация молекулярного азота из почвенного воздуха, а также аммонификация, нитрификация, денитрификация;

д) явления новообразования и распада различных органических кислот и солей;

е) явления окисления и восстановления, в особенности соединений железа и марганца;

ж) отдельные реакции, из которых слагаются явления разложения и превращения первичных и вторичных минералов и синтеза вторичных.

Третья группа процессов (изменения физического состояния вещества в почве) включает:

а) фазовые переходы воды (испарение и конденсация, замерзание и таяние) и солей (растворение и кристаллизация);

б) изменения структурного состояния почвенной массы (агрегация и дезагрегация, коагуляция и пептизация);

в) изменение степени дисперсности (физическое дробление минеральных частиц, образование твердых конкреций).

И четвертую группу процессов (передвижение вещества в почве) составляют следующие из них:

а) передвижение воздуха внутри почвы под влиянием изменений атмосферного давления и температуры;

б) диффузное передвижение газов в почвенном воздухе;

в) передвижение жидкой влаги и растворенных в ней веществ под влиянием силы тяжести, капиллярных, сорбционных и осмотических сил;

г) передвижение водяного пара, обусловленного градиентом его давления;

д) передвижение твердой почвенной массы животными-землероями, гравитацией и криотурбационными явлениями.

Некоторые из перечисленных процессов свойственны только почвам. Это прежде всего процессы обмена веществом и энергией между почвой и растительностью, почвой и другими природными телами. Но большинство из них не являются специфичными только для почв, они общие для разных сред и идут, например, в горных породах, в гидросфере, в атмосфере, на дне океанов и морей. К таким процессам относятся синтез и разложение органических веществ и минералов, фазовые переходы вещества и др.

Все названные в четырех группах процессы получили название почвенные микропроцессы, или элементы почвообразования.

В настоящее время в почвоведении развито представление об иерархической системе почвенных процессов, в пределах которой выделяются четыре уровня процессов по степени их сложности и специфичности. Почвенные микропроцессы занимают самый низкий уровень иерархии и рассматриваются именно как составляющие элементы для процессов более высоких уровней. При совместном длительном протекании определенных комбинаций микропроцессов развиваются элементарные почвообразовательные макропроцессы, а сочетания последних, в свою очередь, выражаются в частных почвообразовательных макропроцессах. Процесс, который охватывает всю почвенную толщу в целом, называется общим почвообразовательным макропроцессом.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 4348 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

ЭОР по теме «Почвы и почвенные ресурсы России. «для 8 класса.

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Тестирование по теме «Почвы и почвенные ресурсы России».

№1. В.В. Докучаев назвал почву «зеркалом» природы. Какие компоненты природы отражает почва?

5. Горные породы

6. Грунтовые воды

7. Деятельность человека

8. Всё перечисленное

№2. Что влияет на процесс образования гумуса в почве?

1. Количество и состав органического вещества.

2. Скорость разложения органической массы.

3. Температура воздуха.

5. Почвенные микроорганизмы.

6. Всё перечисленное.

№3. Определите, какая растительность соответствует почвам.

1. Тундровые глеевые_____. А) травянистая степь;

2. Подзолистые __________ . Б) таёжные леса;

3. Дерново-подзолистые ___. В) смешанные леса;

4. Чернозёмы ____________ . Г) мхи и кустарнички.

№4. В чём заключается обмен веществ в почве?

1. Влага просачивается сверху вниз и переносит с собой органические и минеральные вещества в нижние слои.

2. Влага поднимается снизу вверх и несёт с собой минеральные вещества в верхние слои.

3. Минеральные вещества поднимаются и опускаются по корням растений.

4. Всё вышеизложенное.

№5. Какие почвы называются тяжёлыми?

№6. В каких климатических условиях образуется чернозём?

1. В районах, где увлажнение близко к достаточному (К = 0,55 – 1).

2. в районах, где увлажнение превышает испарение (К 1).

3. Там, где среднегодовые температуры отрицательны.

№7. Как воздействуют на почву землерои (черви, муравьи, кроты, личинки жуков и др.)?

2. Уплотняют почву.

3. Перерабатывают органические частицы, корни растений.

4. Увлажняют почву.

№8. Какая зональность почв характерна для нашей страны?

2. Вытянутая меридионально.

№9. Какие почвы распространены на территории с избыточным увлажнением?

5. Тундровые глеевые

№10. В условиях какого климата формируются мерзлотно-таёжные почвы?

1. Субарктического климата.

2. Умеренно континентального.

4. Резко континентального.

№11. Определите, при каких климатических условиях образуются тундровые глеевые почвы.

1. В условиях низких температур, переизбытка влаги, связанного с большим количеством осадков и малым испарением.

2. В условиях низких температур, переизбытка влаги. Связанного с малым испарением и оттаиванием в летний период верхнего горизонта почвы.

№12. В каких природных зонах чаще встречаются солончаки?

2. В полупустыне

№13. Какую информацию можно узнать по почвенной карте России?

1. Распространение типов почв.

2. Распространение подтипов почв.

3. Механический состав почв.

4. Степень увлажнения.

5. В полупустыне.

№14. В каких природных зонах пахотных земель больше, чем лесов?

2. В смешанных лесах

5. В полупустыне

№15. Что подразумевается под земельными ресурсами страны?

1. Земли, пригодные для сельского хозяйства.

2. Все земли на территории страны.

3. Земли, занятые лесами.

№16. Каких земель больше в земельном фонде страны?

1. Сельскохозяйственных земель.

2. Земель, занятых лесами.

3. Земель, занятых пустынями.

№17. Какие почвы используются для размещения пастбищ?

№18. Какая часть России более богата почвенными ресурсами?

№19. В каких регионах европейской части страны проводится осушение земель?

2. В Северо-Западном

3. В Центральном

№20. Определите, отчего возникает эрозия почв.

1. Смыв верхнего слоя почвы.

2. Выдувание верхнего слоя почвы.

3. Сплошной растительный покров.

4. Высокие температуры.

5. Размывание почвы (поверхностные углубления).

6.Уплотнение почвы (выпас скота, антропогенная нагрузка).

№21. В какой природной зоне ветровая эрозия приносит большой ущерб сельскому хозяйству?

1. В лесной зоне

4. В полупустыне

№22. Что предусматривает мелиорация земель?

1. Орошение засушливых земель.

2. Осушение переувлажнённых земель.

3. Лесопосадки на полях.

4.Закрепление склонов оврагов.

5. Агротехнику почвы.

6. Всё перечисленное.

Ответы 1 вариант

Тестирование по теме «Почвы и почвенные ресурсы России».

№ 1.Что называют почвой?

Самостоятельный компонент природы.

Особое уникальное природное тело.

Верхний плодородный слой Земли.

Продукт взаимодействия органической и неорганической природы.

Результат взаимодействия всех компонентов природы.

№ 2. Определите отличия подзолистой почвы от серой лесной.

1. Формируется под таёжными лесами.

2. В условиях достаточного увлажнения.

3. Мощность гумусового горизонта меньше.

4. Перегнойный процесс проходит быстрее.

5. Есть горизонт вымывания.

№ 3. Определите, какая растительность соответствует почвам.

1. Тундровые глеевые _____. А) травянистая степь;

2. Серые лесные __________. Б) мхи и кустарнички;

3. Чернозёмы ____________. В) полынно-злаковый травостой;

4. Каштановые ___________. Г) лиственный лес.

№ 4. В чём заключается газообмен в почве?

1. Кислород поступает в почву по капиллярам из атмосферы.

2. От разложения органического вещества в почве выделяется углекислый газ в атмосферу.

3. Корни растений способствуют газообмену в почве.

4. Всё вышеизложенное.

№ 5. Структура какой почвы лучше для развития растений?

№ 6. Определите, какая структура почвы лучше для земледелия.

Почва, распадающаяся при воздействии на комочки.

Почва, сохраняющаяся в пластах при вспашке.

№ 7. Почему В.В. Докучаев назвал чернозём «царём» почв?

Чернозём – уникальная почва, имеющая гумусовый слой до 1 м и более.

Чернозём – самая плодородная почва.

Чернозём не требует внесения такого количества минеральных удобрений, как другие почвы.

Урожайность культур, выращенных на чернозёмах, очень высока.

Чернозём обладает прочной зернистой структурой.

№ 8. Почему в нашей стране наблюдается широтная зональность почв?

На территории страны преобладает горный рельеф.

Территория имеет большую протяжённость по меридиану.

На территории страны преобладает равнинный рельеф.

№ 9. Какие почвы распространены на территории со скудным увлажнением?

№10. Как меняется содержание гумуса в почве в области избыточного увлажнения?

1. Возрастает к югу

2. Уменьшается к югу

№ 11. С чем связана продуктивная бедность тундровых глеевых почв?

Они имеют очень тонкий слой гумусового горизонта.

Глеевый горизонт, лежащий под верхним горизонтом, беден кислородом, минеральными веществами.

Разложение органических веществ в почве из-за низких температур и избытка влаги протекает замедленно и не полностью.

Все ответы верны.

№ 12. Определите, с чем связано засоление почв.

Из-за большого испарения почвенный раствор, обогащённый минеральными солями, поднимается снизу вверх.

Близкое залегание подземных минерализированных вод.

Применение большого количества минеральных удобрений.

№ 13. Определите, какие почвы формируются в области с коэффициентом увлажнения =1 или близким к 1.

№ 14. На каких почвах площадь пахотных земель больше?

1. На дерново-подзолистых

2. На серых лесных

3. На чернозёмах

№ 15. Почему в нашей стране доля сельхозугодий составляет всего 13% (пашни, сенокосы, пастбища)?

Почти вся восточная часть страны имеет неплодородные таёжно-мерзлотные и подзолистые почвы.

Климатические условия Севера европейской части и почти всей восточной части страны суровы для земледелия.

Южная часть всей территории страны занята пустынями и полупустынями.

Преобладает горный рельеф.

№ 16. В какой части России пахотных земель больше?

1. В Центральном регионе

2. В Южном регионе

3. В Восточном регионе

№ 17. Какие почвы используют в основном для земледелия?

№ 18. Какая часть России более богата земельными ресурсами?

№ 19. Каким образом деятельность человека способствует возникновению эрозионных процессов в почве?

1. Вытаптывание почвы (выпас скота).

2. Распашка земель.

3. Внесение удобрений.

5. Уплотнение почвы (транспорт, тропинки и т. п.).

6. Искусственные углубления.

№ 20. В каких природных зонах образуется много оврагов?

1. В лесной зоне

4. В полупустыне

№ 21. Почему в лесу в отличие от открытых участков ландшафта практически нет эрозии почвы?

1. Лес является препятствием для ветра.

2. Благодаря корням растений водопроницаемость почвы в лесу больше из-за неперегнившей органики.

3. Все ответы верны.

№ 22. Какая вспашка земли даёт меньший поверхностный сток воды?

1. Осенняя (зяблевая) пахота

Ответы 2 вариант

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

- Сейчас обучается 967 человек из 81 региона

Курс профессиональной переподготовки

География: теория и методика преподавания в образовательной организации

- Сейчас обучается 652 человека из 81 региона

Курс повышения квалификации

Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС

- Сейчас обучается 207 человек из 62 регионов

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Тестирование по теме «Почвы и почвенные ресурсы России» для учащихся 8 класса можно использовать на уроке обобщения по теме «Почвы — национальное достояние страны». В тестирование включены вопросы по типам, увлажнению, географии почв. Это тестирование позволяет оценить знания учащихся по всей теме «Почвы».

Номер материала: ДБ-963574

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Апробацию новых учебников по ОБЖ завершат к середине 2022 года

Время чтения: 1 минута

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

До конца 2024 года в РФ построят около 1 300 школ

Время чтения: 1 минута

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Россияне чаще американцев читают детям страшные и печальные книжки

Время чтения: 1 минута

Исследования вакцины для детей младше 12 лет начнутся с 2022 года

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник