Какие почвы не имеют гумусового горизонта

Органо-аккумулятивные почвы формируются в широком ареале географических условий: от тундр до степей, чаще всего на склонах. Они образуются преимущественно под травянистыми растительными сообществами, реже лиственными лесами ( 1, 2 ) на неконсолидированных субстратах (включая элювий или делювий плотных пород) любого гранулометрического и химического состава. Общая мощность рыхлой толщи превышает 30 см. Формирование полного профиля ограничивается рельефом, длительностью почвообразования, климатом, особенностями сложения и состава почвообразующих пород.

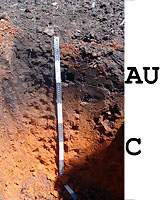

Диагностика. Отличаются от других почв отдела серогумусовым (дерновым) горизонтом ( 3, 4, 5 ). Он имеет серую окраску с коричневатым или буроватым оттенком и комковатую, иногда зернисто-комковатую структуру, [см. Гл_2] повышенную биологическую активность, имеет мощность не более полуметра. На породах легкого гранулометрического состава мощность горизонта может быть больше.

Физические свойства. Профиль почв не дифференцирован, хотя возможны незакономерные различия в гранулометрическом составе и степени каменистости за счет исходной неоднородности склоновых отложений или делювия плотных пород; количество щебня с глубиной увеличивается. Небольшая мощность профиля и структурность верхнего горизонта обеспечивают хороший дренаж и активный воздухообмен даже на слабокаменистых породах. Гидротермический режим почв благоприятен для развития мезофильной растительности.

Химические свойства. Содержание гумуса до 4-6%. Гумус преимущественно гуматно-фульватного состава (Сгк/Сфк обычно не более 0,7–0,9). Реакция почв слабокислая, в нижней части профиля может быть нейтральной; емкость поглощения в серогумусовом горизонте повышенная, достигает 30 мг-экв/100 г, степень насыщенности основаниями 50–80%, иногда выше.

Область распространения и варианты. Дерновые почвы распространены в условиях умеренного климата при достаточном увлажнении, чаще на склонах, чем на плакорах. В зональном ряду они встречаются в таежной зоне (редко в лесотундре и южной тундре) и в лесостепи; кроме того, они занимают склоны со сбалансированным увлажнением в низкогорьях и среднегорьях почти всех горных систем России. Разнообразие дерновых почв зависит больше от характера почвообразующих пород и положения в рельефе, чем от биоклиматических факторов.

Своеобразным литогенным вариантом серогумусовых почв являются темнопрофильные (AY-Cu), имеющие темную окраске всех горизонтов профиля за счет цвета исходных коренных почвообразующих пород – элювия шунгитов, углистых сланцев и др., либо существенной примеси этих пород в рыхлых наносах. Основной ареал таких почв – Карелия, где они традиционно выделяются как дерновые шунгитовые ( 8, 9 ).

Место в составе почвенного покрова. В условиях мезорельефа дерновые почвы обычно занимают склоны, образуя сочетания с автономными почвами, обычно относящихся к отделу текстурно-дифференцированных и переувлажненными почвами отдела глеевых или глееватых разностей текстурно-дифференцированных почв; на крутых склонах дерновые почвы образуют собственные вариации. В горах Южной Сибири дерновые почвы чередуются с литоземами, слаборазвитыми почвами, непочвенными образованиями, в низкогорьях иногда образуя экспозиционные сочетания с серыми и дерново-подзолистыми почвами.

Физические свойства. Водопрочная структура и рыхлое сложение (плотность близка к единице или меньше) определяют благоприятные физические свойства и водно-воздушный режим, хотя в отдельные годы влажность может находиться в интервале НВ…ВЗ существенную часть вегетационного периода.

Химические свойства. Содержание гумуса фульватно-гуматного состава превышает 5–6% и может достигать 10-12%. В переходной части профиля оно составляет 1–1,5%. Почвы в верхней части профиля характеризуются нейтральной или слабокислой реакцией, а в нижней – нейтральной или слабощелочной, высокой (более 30 мг-экв) емкостью обмена и насыщенностью поглощающего комплекса основаниями.

Область распространения и варианты. Формируются на склонах, на любых породах за исключением рыхлых отложений легкого гранулометрического состава, под травянистой растительностью преимущественно в лесостепной и степной зонах ( 14 ), редко – в южной тайге ( 15 ).

Как и в случае дерновых почв, разнообразие темногумусовых почв определяется наложением дополнительных процессов и свойствами пород.

Среди темногумусовых почв на Среднерусской возвышенности и в Зауралье были описаны краснопрофильные на красноцветных породах ( 16 ).

Место в составе почвенного покрова. Темногумусовые почвы часто занимают склоны балок в ареалах черноземов, сочетаясь с квазиглеевыми почвами днищ балок и любым вариантом черноземов. В системе вертикальных почвенных зон не обнаруживают строгой приуроченности к склонам и высотам (почти не заходят в субальпийский пояс), кроме горных систем с резко выраженной экспозицонной дифференциацией почвенного покрова. В ареале серых почв и лесостепных черноземов встречаются на южных склонах, среди степных черноземов тяготеют к бескарбонатным и более легким породам.

Использование и ограничения. Несмотря на положение почв на склонах и повышенную эрозионную опасность, часто распахиваются, в том числе под сады и огороды. Однако для сохранения почв рекомендуется использовать их как пастбища с регулируемой пастбищной нагрузкой.

Диагностика. Характерен перегнойно-темногумусовый горизонт темно-серого или черного цвета с непрочной комковатой или комковато-творожистой или крупитчатой структурой. Содержит не полностью гумифицированные растительные остатки, придающие горизонту черты грубогумусового, что является следствием не столько повышенной влажности почвы, сколько недостатка тепла. Мощность горизонта АН обычно не более 30 см.

Физические свойства. Почвы формируются в высокогорьях на щебнистых субстратах и часто крутых склонах, что обеспечивает хороший внутрипрофильный дренаж несмотря на влажный и прохладный климат. Они имеют невысокую плотность и различное количество каменистых включений, превышающее половину объема горизонта.

Химические свойства. Содержание гумуса колеблется от 10-12 до 20-25%, в его составе соотношение гуминовых и фульвокислот может быть любым. Степень насыщенности основаниями и кислотность также варьируют в широком диапазоне.

Область распространения и варианты. Перегнойно-темногумусовые почвы не относятся к распространенным, однако в высокогорьях Кавказа и большей части Алтая они занимают значительные площади под альпийскими и субальпийскими лугами. Не встречаются в условиях континентального климата. Разнообразие их невелико и связано с почвообразующими породами, с одной стороны, (остаточно-карбонатные) и наложением альфегумусового и близкого к нему процессов, с другой (иллювиально-ожелезненные, потечно-гумусовые).

Место в составе почвенного покрова. Входят в систему вертикальных почвенных зон нескольких горных почвенных провинций.

Использование и ограничения. Используются исключительно как летние пастбища в горном животноводстве, область горного туризма и рекреации.

Физические свойства. Слабая оструктуренность в условиях засушливого климата определяет подверженность почв дефляции. Водный режим резко непромывной.

Область распространения и варианты. Формируются в условиях сухой степи и полупустыни ( 18 ). Различаются появлением признаков метаморфизма, степени развития профиля и присутствием солей.

Источник

Типы почв основные зоны

Это основная единица классификации почв, которая выделяется по характеру почвенного профиля. Первая Классификация почв была составлена в 1886 году В.В. Докучаевым, русским почвоведом. Он выделил для России 10 основных типов почв. В дальнейшем классификация становилась более сложной и подробной. Наиболее распространены сейчас зональные типы, образующие вместе с растительностью и другими компонентами ландшафта природные зоны (см. «Природные зоны»). Некоторые почвы не образуют зон, что связано с местными условиями рельефа и увлажнения, например, солончаки, солонцы. Особую группу составляют почвы, возникшие в результате окультуривания, то есть хозяйственного освоения площадей, прежде не пригодных для сельского хозяйства, — это осушенные торфяники, орошаемые сероземы и другие почвы. Современная классификация почв в своей основе имеет не только признаки и свойства почв, но и особенности их происхождения.

Главные типы почв

Тундрово-глеевые

Расположены они в тундровой зоне и формируются в условиях постоянного переувлажнения при невысоких температурах короткого лета. Почвенный профиль этих почв развит слабо, его мощность всего 10-12, гумусовый горизонт маломощен, с плохоразложившимися органическими остатками. Для этих почв характерно явление оглеения почв.

Подзолистые

Подзолистые почвы (9%). Они залегают в зоне тайги и смешанных лесов. Формирование почв этого типа происходит в условиях континентального и умеренно континентального климата, при избыточном увлажнении и постоянном промыве просачивающимися водами. Подзолистые почвы содержат мало гумуса. В смешанных лесах, где в лесной подстилке больше трав, гумусовый слой развит лучше. Это дерново-подзолистые почвы. Подзолистые почвы требуют внесения удобрений. Из почвенного горизонта А2 вымываются глинистые частицы, оксиды железа и откладываются в нижнем горизонте.

Серые лесные (9%) почвы. Это почвы широколиственных лесов и лесостепей. Они формируются в условиях умеренного климата. Гумусовый горизонт в них до 30 сМ, а содержание гумуса доходит до 9%, в соответствии с чем почвы делятся на светло- и темно-серые. Подзолистый горизонт выражен нечетко, в нем есть гумус.

Бурые лесные почвы. Эти почвы залегают в зоне широколиственных лесов. Формируются они в условиях умеренно теплого влажного климата. Более темная окраска бурых почв по сравнению с серыми лесными почвами объясняется накоплением во всех горизонтах глинистых минералов и оксидов железа. Гумусовый горизонт содержит 3-7% гумуса. Бурые лесные почвы обладают хорошей структурой. Многие сельскохозяйственные угодья расположены на этих почвах.

Коричневые почвы. Эти почвы расположены в зоне лесов субтропических районов и формируются в условиях сезонно-влажного климата (средиземноморского или муссонного). Обычно эти почвы глинистые, в их почвенном профиле нижняя часть гумусового горизонта уплотнена. Коричневые почвы содержат до 9% гумуса. Как правило, территории, где залегают эти почвы, используются под виноградники или сады.

Черноземы. Это почвы лесостепей и степей умеренного пояса. Они содержат самое большое количество гумуса (выше 9%), поэтому почвы имеют интенсивно черный или буро-черный цвет. Мощность гумусового слоя в почвенном горизонте достигает 120 см. Формирование этих почв происходит в условиях теплого, относительно сухого климата, поэтому при обеспечении полей влагой, при достаточном количестве тепла, на сельскохозяйственных землях выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу.

Каштановые почвы. Это почвы сухих степей и полупустынь (7% от общей площади почв). Формирование этих почв происходит при большом дефиците влаги. В почвенном горизонте гумусовый слой менее мощный, чем у черноземов, содержание гумуса от 2 до 5%, поэтому эти почвы имеют более светлую окраску, чем черноземы. Запасы органического вещества пополняются за счет обильного травяного покрова, который развивается в течение короткого времени, когда в почве достаточно влаги после зимы. При хорошем увлажнении эти почвы могут быть плодородны.

Серо-коричневые почвы. Это почвы субтропических степей, которые формируются в условиях более теплых и сухих, чем степи умеренного пояса. В почвенном профиле толщина гумусового слоя небольшая, она не превышает 40 см, а содержание гумуса — до 4,5%, поэтому эти почвы более светлые, чем каштановые.

Бурые и серо-бурые

Бурые и серо-бурые полупустынные почвы. Это почвы засушливых районов — полупустынь и пустынь. Цвет этих почв зависит от содержания в них оксидов железа. Содержание гумуса в них очень низкое, поэтому эти почвы неплодородны. Для бурых и серо-бурых почв характерно засоление горизонтов.

Сероземы. Это также почвы полупустынных и пустынных районов, но формируются они при недостатке влаги в предгорьях и подгорных равнин, сложенных лессом. Сероземы и бурые с серо-бурыми почвами занимают самую большую площадь на земном шаре по сравнению с другими почвами. Сероземы плохо разделены на горизонты, имеют светло-серый цвет, так как гумуса в них содержится от 1% до 4%. С глубин 150-200 см эти почвы содержат легкораство-римые соли, а материнская порода нередко содержит гипс. Гумус сероземов, как и в других засушливых регионах, накапливается в основном за счет весенней травянистой растительности. В целом сероземы обладают хорошей водопроницаемостью и при хорошем орошении могут быть плодородны. Ла орошаемых сероземах развилось древнее земледелие Востока.

Желтоземы. Это почвы лесов влажных субтропиков, которые содержат мало железа. Формируются эти почвы при сильном увлажнении, ио гумуса содержат очень мало, поэтому бедны питательными веществами. В основном я желтоземы используются под субтропические культуры.

Красноземы. Это почвы широколиственных лесов, влажных субтропиков и тропических саванн. Формируются эти почвы в условиях промывания на породах, богатых железом, что обуславливает их яркую красновато-оранжевую окраску. Это структурные почвы, по почвенный профиль развит слабо. Гумуса в верхних слоях красноземов содержится до 9%, но почвы бедны фосфором, калием, азотом. Красноземы на горных склонах подвергаются сильной эрозии. На этих почвах выращивают чай, цитрусовые и другие субтропические культуры. Красноземы покрывают территории, равные 19% от площади почв всей Земли. В саваннах под мощным травянистым покровом формируется сходный тип почв — краспо-бурые.

Красные ферралитпые. Красные ферралитпые, или латеритные (от лат. later — кирпич), — это почвы экваториальных и влажных тропических лесов. Их формирование происходит па корах выветривания (рыхлый поверхностный слой разрушенных горных пород) древней суши, подвергшихся ферраллитизации (от лат. ferrum — железо, aluminium — алюминий; греч. lithos — камень) — глубокому выветриванию, в результате которого разрушаются почти все первичные минералы (за исключением кварца и других самых устойчивых). При этом образуется латеритная, или ферралитная, кора выветривания, тяжелая, глинистая, красного цвета, иногда с желтыми пятнами. Она содержит большой процент оксидов железа и алюминия. С латеритной корой выветривания связаны месторождения бокситов (руды алюминия). Эти почвы содержат очень большой слой гумуса в верхнем горизонте (до 10%). Иногда на поверхности красных фер-ралитных почв образуются панцирные железистые корки. После сведения лесов, как правило, на этих почвах выращивают рис, сахарный тростник, кофе, какао и другие культуры.

Засоленные почвы. К этой группе относят почвы с высоким (более 0,25%) содержанием легкорастворпмых солей — хлоридов, сульфатов, карбонатов. Образование их связано с повышенным содержанием солей в материнской породе или с привносом солей грунтовыми водами. В условиях сильного испарения влаги с поверхности почвы соли накапливаются в верхних почвенных горизонтах. Нередко засоленные почвы образуются в ложбинах, где грунтовые воды подходят ближе к поверхности, а сток оттуда затруднен. В таких местах образуются солонцы, солончаки.

Солонцы — почвы, содержащие на небольшой глубине (до 80 см) значительное количество соды и других солей. Обычно они содержат много глинистых частиц, при намокании становятся вязкими, липкими, а при высыхании растрескиваются. В почвенном профиле солонцов выделяются два горизонта: верхний, мощность которого от 1 до 30 см — светлый, пылеватый, с малым количеством илистых частиц, и нижний — иллювиальный го ризонт (горизонт вмывания В), солонцовый горизонт, по цвету — бурый, разбивающийся на столбы призмовидной формы, обогащенный илом и солями. Ниже этих почвенных горизонтов располагаются гипсовый и хлоридно-суль-фатный слой. Солонцы распространены пятнами в засушливых областях, они могут чередоваться со степными и полупустынными почвами. Солонцы мало плодородны, для их использования в сельском хозяйстве необходимо внесение удобрений, промывка солонцов, внесение гипса для замены в почвенных солях натрия на кальций и другие мероприятия. Солончаки — это засоленные почвы, которые содержат в поверхностном слое 1% и выше растворимых солей. Их формирование связано с испарением минерализованных грунтовых вод, которые близко подходят к поверхности земли. Солончаки различают по составу солей, от которого зависит их облик: хлоридные (с хлоридами натрия, магния, кальция) из-за гигроскопичности солей выглядят как «мокрые»; сульфатные (с сульфатом натрия) производят впечатление «пухлых», верхний слой почвы при высыхании обращается в пылевую массу. Солончаки распространены пятнами в полупустынных и пустынных зонах. Почвенный профиль содержит очень маленький гумусовый слой (до 1%) с пятнами солей, ниже располагается соленосная материнская порода или сильно минерализованный водоносный горизонт. Солончаки могут быть пригодны для земледелия только при следуюих условиях:понижение уровнягрунтовых води последующее промывание почвы, орошение, хотя при неправильном орошении может возникнуть явление «вторичного засоления» из-за нарушения водного режима в условиях жаркого климата.

Итак, почва — верхний плодородный слой земли. Она состоит из гумуса, минеральных солей, воды, воздуха, песка, глины.

Соотношение компонентов почвы для разныхтипов ее различно.

В зависимости от способности почвы распадаться на комочки разной формы и размера различают структурные и бесструктурные почвы. Почву составляют слои, или почвенные горизонты. Состав и окраска их различается у почв разного типа, однако выделяют несколько общих горизонтов. Почвы могут обладать плодородием, которое при разумном их использовании может увеличиваться, а неумелое хозяйствование приведет к деградации почв. Разрушение верхнего плодородного слоя поверхностными водами и ветром — эрозия почв — бедствие, способное нанести ущерб плодородию почв. Борьба с эрозией разнообразна. Образование почв начинается с выветривания, большую роль в дальнейшем формировании почв играют микроорганизмы и растения. Основоположником отечественного почвоведения является В. В. Докучаев, ему принадлежит первая классификация почв.

Источник