Почвенный покров России

Первым ученым, классифицировавшим почвы России, был Василий Васильевич Докучаев. При разработке типологии он учитывал условия и характер их образования. В дальнейшем систематизацию дополнили другие почвоведы.

Основные типы почв

Арктические почвы

Формируются на севере России в непродолжительный теплый сезон на незначительных участках островов Арктики, которые свободны от снега и льда. Это маломощные и очень бедные почвы. Редкие мхи и лишайники, которые здесь растут, практически не дают «материала» для образования гумуса. Почвы данного типа неплодородны — на них невозможно что-либо выращивать.

Тундрово-глеевые почвы

Характерны для области арктического побережья России. Несмотря на малое количество осадков, из-за недостаточного испарения и близкого нахождения многолетней мерзлоты тундровые почвы сильно переувлажнены. В них идет процесс образования глея. При избытке влаги и недостатке кислорода в этих почвах восстанавливаются главным образом соединения железа, которые и придают им зеленоватую и голубовато-серую окраску. Другая особенность данного почвенного покрова — малое содержание гумуса. Мощность окрашенного гумусом горизонта не превышает 5–8 см.

Подзолистые почвы

Самые распространенные в России. Они формируются под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения. Отличительные черты этих почв — наличие хорошо выраженного подзолистого горизонта (вымывания) и кислая реакция, которая является неблагоприятным фактором для выращивания культурных растений. Для нейтрализации кислотности при сельскохозяйственной обработке в подзолистый покров вносят известковую муку.

Дерново-подзолистые почвы

Преобладают в смешанных лесах, где помимо хвойных есть лиственные породы и хорошо развит травяной покров. У этого типа почв, по сравнению с подзолистыми, достаточно мощный гумусовый (дерновый) горизонт (10–20 см) с более высоким содержанием плодородного слоя. Причин тому две: лиственные деревья дают растительный опад; в этих районах больше солнечного тепла и меньше влаги, просачивающейся в почву, что ослабляет вымывание гумуса.

Серые лесные почвы

Непременными условиями для их формирования являются преобладание континентального климата и наличие широколиственных лесов и травяной растительности. Места образования содержат необходимый данному покрову элемент — кальций. Благодаря ему вода не проникает вглубь почв и не размывает их. Содержание гумуса составляет 2–8%, то есть урожайность средняя. На серых лесных почвах выращивают плодовые и зерновые культуры.

Черноземные почвы

Господствуют в степях. Это самые плодородные почвы во всей России. Важнейшую роль в формировании черноземов играет дерновый процесс. В степях обильно растут однолетние травы, которые ежегодно отмирают. Именно поэтому черноземы характеризуются мощным слоем гумуса (обычно мощность гумусового горизонта составляет 50–80 см, а в бассейне реки Кубани достигает рекордной величины — 1,5 м). В наши дни черноземы России практически полностью распаханы. Они сосредоточены в районе наиболее развитого в стране сельского хозяйства.

Бурые и серо-бурые почвы

Формируются в областях с пустынным климатом. Поскольку в России таких мест очень мало (отдельные участки Астраханской области), то данный тип почв в нашей стране представлен нешироко. Органический покров здесь незначительный, а образование гумуса затруднено из-за высоких температур, уменьшения влаги и растительного опада.

Каштановые почвы

Распространены в южных степях и полупустынях и формируются в условиях дефицита влаги и крайне скудной растительности. Как следствие, каштановые почвы имеют менее мощный слой гумуса и более светлый коричневый (каштановый) цвет. Хотя они считаются достаточно плодородными, в земледелии их не используют из-за недостатка влаги.

Азональные типы почв

В России есть не только зональные почвы. Иногда на территории страны встречаются сектора, почвенный покров которых разнится от того, что доминирует в зоне. Такие почвы принято называть азональными. От типичных они отличаются свойствами и структурой. Формирование данных почв связано с местными особенностями климата, характером растительности и другими факторами.

Где искать азональные почвы

Незональные почвы формируются в местах с избытком влаги или на особенных почвообразующих породах. Есть они и на территориях, сильно подверженных влиянию какого-либо внешнего фактора (периодический разлив рек, морские приливы, оседание вулканического пепла и др.).

Болотные (торфянистые) почвы — самые распространенные среди незональных. Для их образования необходимо сильное переувлажнение. Они встречаются практически во всех климатических поясах. В России их много в Западной Сибири, прослывшей как край болот.

В Восточной Сибири, где достаточно продолжительный холодный период, доминируют таежно-мерзлотные почвы, хотя на той же широте европейской части России распространены дерново-подзолистые и подзолистые. В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы.

На Камчатке и в других областях, где извергаются вулканы, образуются вулканические почвы. В их состав входит пепел, оседающий после вулканических взрывов. С одной стороны, эти почвы рыхлые и легкие (а значит, они без труда раздуваются ветром), но с другой, обладают колоссальным набором минералов, что существенно повышает их плодородие.

Солончаки и солонцы

Этот тип незональных почв развит в южных засушливых районах, на участках с относительно близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Их образование связано с процессами засоления. В отличие от подзолистых почв здесь господствуют не нисходящие, а восходящие токи воды. Влага с растворенными минеральными соединениями (карбонаты, гипс и др.) подтягивается к поверхности и испаряется, а соли выпадают в осадок. В солонцах соли распределены или по всему профилю, или насыщают отдельные горизонты, в солончаках их концентрация еще больше.

Источник

ГДЗ география 8 класс Алексеев, Низовцев Дрофа Задание: § 21 География почв России

Вопросы в начале параграфа

Почему Россия имеет большое разнообразие типов почв?

Россия имеет большое разнообразие типов почв, так как богато разнообразие почвообразующих факторов (климат, воды, рельеф, горные породы, животные, растения).

Вопросы из текста параграфа

1. Рассмотрите схемы образования солонцов я солончаков. Какая между ними разница? Как вы думаете, где растения не могут произрастать вовсе – на солонцах или солончаках?

Солончаки образуются при высокой испаряемости и поступлении в почвенный профиль солей при близком залегании солёных грунтовых вод, когда грунтовые воды по капиллярам подходят к поверхности и испарение образует кору, препятствующую промыву почвенного профиля. Солонцы образуются при формировании в почвенном профиле карбонатов и гипса и поступлении воды из грунтовых вод.

2. Посмотрите по карте, где на территории России встречаются эти типы почв.

На территории России солонцы и солончаки встречаются в низовьях Волги на Прикаспийской низменности.

3. Почему пойменные почвы имеют слоистое строение?

Пойменные почвы имеют слоистое строение, так как при их формировании чередуется затопление и отступление воды, когда вода затапливает пойму, на ней накапливаются песчаные наносы, на которых накапливаются питательные вещества. Когда вода отступает, на песчаных наносах развиваются процессы гумификации и образуется гумус.

4. Чем можно объяснить высокое плодородие пойменных почв?

Высокое плодородие пойменных почв объясняется накоплением здесь в период затопления питательных веществ, которые осаждаются в пойме из речной воды.

5. Где распространены пойменные почвы (рис. 89)?

Пойменные почвы располагаются в долинах рек.

6. Как используются речные поймы?

Речные поймы используются как пастбища или распахиваются для выращивания различных сельскохозяйственных культур.

Вопросы и задания

1. Перечислите основные внешние признаки почв разных типов.

Основные внешние признаки подзолистых почв: белый или серый горизонт вымывания и небольшой гумусовый горизонт.

Основные внешние признаки дерново-подзолистых почв: наличие небольшого белого или серого горизонта вымывания и наличие большего, чем горизонт вымывания гумусового горизонта.

Основные внешние признаки темно-серых лесных почв: темно-серый цвет верхнего горизонта, расположение гумусового горизонта в середине профиля.

Основные внешние признаки чернозёмов: мощный (до метра и более) однородный гумусовый горизонт.

Основной внешний признак каштановых почв: коричневый цвет (каштановый) на всей мощности профиля, к низу профиля чуть светлеет.

Основные внешние признаки почв пустынь и полупустынь: отсутствие выращенного гумусового горизонта, профиль почв серый и светлеет к нижней части профиля.

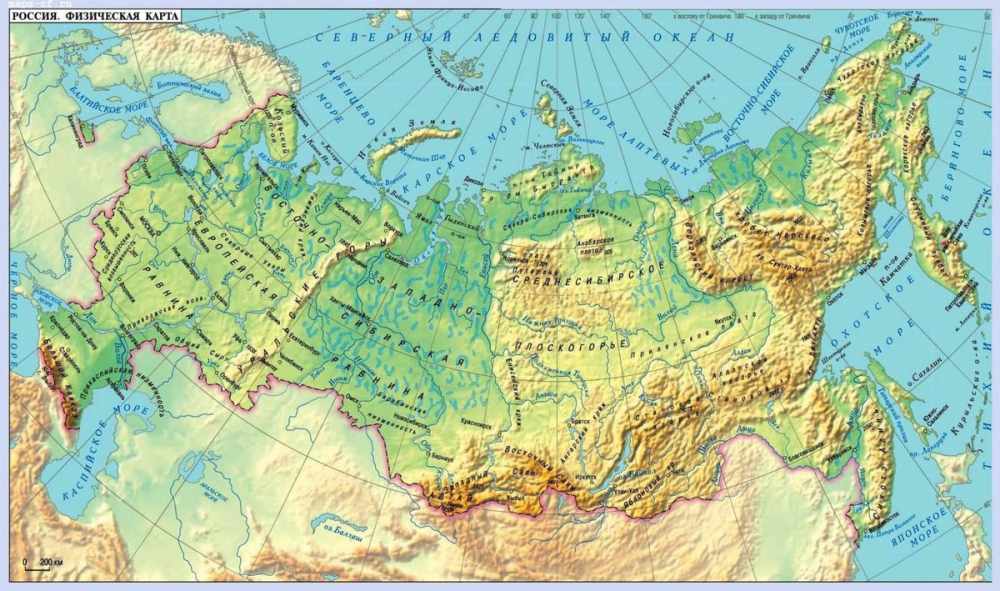

2. Сопоставьте почвенную карту России с климатической и с картой природных зон. Выясните главную закономерность в размещении типов почв на территории страны. Какими основными причинами она определяется?

Расположение почв по территории России подчиняется закону широтной зональности. Также распределение почв обусловлено условиями увлажнения территории атмосферными осадками.

3. Под определенной растительностью формируются вполне определенные почвы, т.е. характер растительности во многом определяет почвенные свойства. Существует ли обратная зависимость – влияет ли почва на растительность?

Почва также влияет на растительность, так же как и растительность на свойства почвы. Это проявляется в том, что для каждого типа растительности подходят определенные свойства почвы (влагосодержание, содержание гумуса, содержание неорганических веществ и прочее).

4. Сопоставьте почвенную карту и карту плотности населения. Какие районы и с каким преобладающим типом почв наиболее заселены?

Наиболее заселены территории с распространением дерново-подзолистых, серых лесных и черноземных почв. Это связано с тем, что издревле здесь формировались сельскохозяйственные районы, и эти территории были наиболее заселены исторически (здесь ядро русского государства).

5. Посмотрите по почвенной карте, какие типы почв наиболее распространены в России. Почему? Как эти почвы можно оценить с точки зрения сельскохозяйственного использования? Какой тип почв, с вашей точки зрения, требует больших затрат труда для получения урожая?

Наиболее распространены в России подзолистые и мерзлотно-таёжные почвы, так как наибольшая часть страны находится в таёжной зоне. С точки зрения сельскохозяйственного использования мерзлотно-таёжные почвы менее пригодны для ведения сельского хозяйства, чем подзолистые, так как в мерзлотно-таёжных почвах гумусовый горизонт представлен крупными почвенными частицами (грубогумусовый горизонт) и сильнокислой реакцией водного раствора почв, а также сильным зимним промерзанием профиля. Поэтому ведение сельхоз работ на мерзлотно-таёжных почвах намного дороже, чем на подзолистых почвах.

6. Какой тип почв наиболее распространен в районе вашего проживания? Как эти почвы используются в сельском хозяйстве?

Района моего проживания – Санкт-Петербург и Ленинградская область. В районе моего проживания распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы. В сельском хозяйстве почвы используются для выращивания ржи, овса пшеницы, картофеля и овощей, но лишь при должной мелиорации (известкование и внесение минеральных удобрений, в некоторых местах и осушение).

7. Используя почвенную карту мира, определите, какие страны характеризуются такими же типами почв, как и Россия. Как вы думаете, похожи ли эти страны по использованию сельскохозяйственных земель на Россию?

Похожими с российскими типами почв располагают Канада и США. Поэтому можно сказать, что эти страны похожи на Россию по использованию сельскохозяйственных земель, так как страны находятся в схожих климатических условиях.

Источник

Почвы России и природные пояса

Россия богата природными ресурсами. Каждая область, республика, край может похвастать наличием уникальных видов растений, которые произрастают на разных типах грунта. Рассмотрим, какие распространены в России почвы, в каких природных зонах они находятся.

Природные пояса России

Разнообразие природных зон зависит в первую очередь от расположения той или иной территории по отношению к экватору и полюсам земли. Исходя из этого, формируется климат, который значительно влияет на местность, определяя специфику флоры и фауны.

Географическое положение страны

Российская Федерация — самое большое государство в мире. Находится полностью в северном полушарии и занимает северо-восточную часть материка Евразия. Охватывает сразу две части света: восточную европейскую часть и северные просторы Азии.

Площадь России более 17 млн. квадратных километров, что составляет 12,5% от всей земной суши.

Северная граница на географической карте проходит через остров Рудольфа, расположенного в Северном Ледовитом океане. Крайняя южная точка — республика Дагестан, на границе с Азербайджаном. На западе — Калининградская область. С востока — остров Ратманова в Беринговом проливе.

Общая протяженность страны с севера на юг более четырех тысяч километров, а с запада на восток — превышает 10 тыс. км.

Природные пояса

Большое расстояние между северной и южной границами определило образование большого количества природных поясов, формирование которых, зависит от климатических условий территориальной зоны. В России выделяется восемь природных комплексов. Самый большой из них — это тайга. Самые маленькие участки занимают пустыни и полупустыни.

Арктические пустыни

Первая самая северная зона расположена между архипелагом Земля Франца Иосифа и островом Врангеля. Основной особенностью пояса является то, что на протяжении всего года земля покрыта льдом и снегом. Средняя зимняя температура составляет около пятидесяти градусов ниже нуля, а летняя редко превышает 4-5 градусов тепла. На этих территориях полярная ночь длиться четыре месяца. В Арктике нет ни озер, ни болот, а растительность представлена в основном лишайниками. Скудность северной флоры и суровые условия климата определяют небольшое разнообразие животного мира.

Почвы здесь — пустынно-арктические, местами встречаются супесчаные.

Тундра

Тундра протянулась от Кольского полуострова до Чукотки, она составляет 1/8 всей территории РФ. Отличается более мягким климатом. Зима длится примерно шесть месяцев, а средняя зимняя температура доходит до −32 градусов. Местность больше равнинная, лишь ближе к Уралу появляются холмы, возвышенности и невысокие горы. С середины лета в тундре наступает полярный день. В этот период воздух прогревается до +5 градусов. Более высокие температуры позволили расти здесь разнообразным лишайникам, мхам, мелким кустарникам и ягодам. Животный мир довольно разнообразен.

В тундре в основном тундрово-глеевые почвы, но на границе с лесотундрой встречаются глеево-подзолистые.

Лесотундра

Это переходная зона между тундрой и тайгой. Климат здесь не так суров, как на северных участках, но постоянно дуют холодные ветры, снег лежит почти круглый год. Летние температуры доходят до +15 градусов. Этот пояс отличается сильной влажностью и заболоченными почвами. Растительность, кроме мхов, включает лиственные и хвойные породы деревьев. Особенностью лесотундры являются луга, на которых в летнее время вырастает множество различных трав. Более мягкий климат определил разнообразие и богатство животного мира.

В основном в лесотундре встречается два типа почв: глеево-подзолистые и торфяно-глеевые.

Тайга

Тайга — это самый большой природный пояс, который практически весь занят лесами. Общая площадь составляет примерно 15 миллионов квадратных километров. Таежные зимы суровы, температура опускается до −30 градусов. Лето довольно теплое. Воздух прогревается до +18. Тайга очень влажная из-за большого количества осадков и богата водными ресурсами. Главная ее особенность — это уникальный растительный и животный мир. Здесь широко распространены хвойные и лиственные леса, есть большие травянистые луга и заболоченные территории. Тайга — дом для огромного количества млекопитающих и птиц.

В тайге в основном подзолистые почвы, местами встречаются мерзлотно-таежные.

Широколиственные и смешанные леса

Зона простирается от Восточно-Европейской равнины вплоть до Дальнего Востока. Мягкий климат с зимними морозами не ниже 25 градусов и теплым летом определил особое богатство и разнообразие флоры и фауны. Отличается большим водным потенциалом. На этих территориях расположены озера и полноводные протяженные реки, но практически отсутствуют болота.

Почвы здесь разнообразны: серые и бурые лесные, дерново-подзолистые

Лесостепи

Они объединяют Восточно-Европейскую и Сибирскую равнину с Южным Уралом. Этой местности свойственны многоснежные мягкие зимы и теплое лето с небольшим количеством осадков. Растительность сочетает в себе леса и травянистые покровы. Территория лесостепей наиболее угнетена деятельностью человека. Земля и водоемы заражены нитратами и токсическими отходами.

Для лесостепной зоны характерны серые лесные, болотные, дерново-подзолистые типы почв и черноземы.

Степи

Охватывают часть Восточно-Европейской равнины и западную Сибирь. Климатические условия благоприятны, в течение года заметно чередование дождливых и засушливых периодов. В степях преобладает травянистая растительность и мелкий кустарник. Они обеспечивают прекрасную кормовую базу для большого разнообразия животных.

В степях встречаются черноземы, темно-каштановые почвы.

Пустыни и полупустыни

Расположились от Прикаспийской низменности до границы с Казахстаном. Снежный покров практически отсутствует, а температура зимой не превышает −16 градусов. Песчаная почва сильно промерзает и засолена. Это определяет скудность растительности. Отсутствие хорошей кормовой базы ведет к малому количеству представителей животного мира.

Почвы здесь в основном серо-бурые.

Видео о природных зонах России.

Климат

Климат на территории формируется в зависимости от ее географического положения, особенностей рельефа, количества солнечного излучения и близости морей и океанов. Россия расположена в средних и высоких широтах. Это определяет четкое деление на сезоны. Климат европейской части формируется под влиянием Атлантического океана. Страна разделена на четыре климатических пояса, которые различаются температурами и количеством осадков.

Арктический

Охватывает побережье Северного Ледовитого океана. Характеризуется сильными морозами зимой и невысокими температурами в летний период. Осадки редкие и необильные. Этот пояс содержит четыре климатические области:

- Внутриарктическая,

- Сибирская (наиболее суровая),

- Тихоокеанская,

- Атлантическая (отличается мягким климатом с частыми ветрами).

Субарктический

Включает Русскую и Западно-Сибирскую равнину. Зимние температуры увеличиваются с запада на восток. Средние показатели в летний период достигают +12, а при продвижении к югу могут вырасти на несколько градусов. Небольшое количество осадков выпадают в виде дождя или мокрого снега.

В субарктическом поясе выделяют три основные области:

- Сибирская — зона самых низких температур,

- Тихоокеанская,

- Атлантическая — климат смягчен циклонами.

Умеренный

Захватывает большую часть Российской Федерации. Отличительной чертой является контраст между суровыми снежными зимами и теплым солнечным летом.

Умеренный пояс разделен на несколько типов климата:

- Умеренно-континентальный. Формируется благодаря влиянию океана. Атлантические циклоны приносят большое количество осадков, особенно в летнее время. Зимы не отличаются сильным понижением температур. Такой климат свойственен западным территориям страны.

- Континентальный. Наибольшее влияние происходит на западную Сибирь. Отличается сухими морозными зимами и жарким летом. Из-за слабого действия циклонов осадков выпадает немного.

- Резко континентальный. Этот тип присущ территории Средней Сибири. Отличается суровыми и малоснежными зимами. Лето, наоборот, жаркое с редкими дождями.

- Муссонный. Господствует на восточной части умеренного пояса. На его территории зимы холодные с небольшим снежным покровом. В этот период оказывает влияние континентальный воздух. В теплый летний период морской воздух несет много осадков. Поэтому ливневые дожди идут довольно часто.

Субтропический

Распространен только в одной области РФ — причерноморской. Отличается жарким, продолжительным летом и мягкими зимами. Осадки выпадают в течение всего года, что определяет отсутствие засушливых периодов.

Типы российских почв

Почвенные ресурсы РФ велики. Классификацию почв впервые произвел ученый Докучаев. Так, на российских территориях встречается несколько их типов.

Таблица.

В таблице указаны типы почв и приведены их описания.

| Вид | Описание |

| Тундровые глеевые |