Дерново-подзолистые почвы

Генезис.Дерново-подзолистые почвы формируются в результате подзолистого и дернового процессов почвообразования под травянистыми и мохово-травянистыми лесами, в условиях промывного водного режима. Сущность подзолистого процесса была нами описана в предыдущем разделе. В условиях южной тайги проявление подзолистого процесса несколько ослабевает в связи с уменьшением промачиваемости, снижением выноса оснований из почвенного профиля и увеличением оснований в составе опада травянистой растительности.

Сущность дернового процесса заключается в накоплении гумуса, оснований, элементов питания и в формировании водопрочной структуры под воздействием травянистой растительности. Ведущим ЭПП в дерновом процессе является гумусообразование.

Факторы, оптимальные для гумусообразования, усиливают проявление дернового процесса, в частности, наличие оснований щелочноземельных металлов в почвообразующих породах, почвенных растворах и в составе опада травянистой растительности. Основания нейтрализуют органические кислоты и связывают гумусовые вещества в неподвижные и трудноразлагаемые микроорганизмами формы.

В результате дернового процесса формируется гумусово-ак-кумулятивный горизонт А. В дерново-подзолистых почвах в связи с наложением подзолистого процесса, наряду с накоплением гумуса, в горизонте А происходит вынос оксидов железа и алюминия и илистой фракции, поэтому гумусовый горизонт называется гумусово-элювиальным и обозначается символом А1.

Строение профиля дерново-подзолистых почв.Дерново-подзолистые почвы имеют следующую систему генетических горизонтов: Ао – (АоА1) – А1 – А2– А2В – В – ВС – С. В отличие от подзолистых у них четко обособлен гумусово-элювиальный горизонт А1 мощностью более 5 см (обычно в пределах 5-15 см).

Состав и свойства дерново-подзолистых почв.На состав и свойства дерново-подзолистых почв значительное влияние оказывает дерновый процесс почвообразования, в результате которого в образующих породах (боровые пески) – горизонт А2 выражен фрагментарно или отсутствует. Обладают пониженным плодородием. В засушливые периоды резко проявляется недостаток влаги для растений. Нуждаются в мелиоративных дозах органических удобрений.

Псевдофибровые – на слоистых песках, часто оглеенных, наличие плотных прослоек делает их непригодными для выращивания плодовых культур.

Иллювиально-гумусовые и иллювиально-железистые.Горизонт В – от ярко-охристого до темно-коричневого в зависимости от содержания в нем гумуса (иногда до 5%) и железа, уплотнен. Нижняя часть профиля часто оглеена. Неудовлетворительные свойства горизонта В ограничивают использование этих почв под плодовые культуры.

Разделение целинных дерново-подзолистых почв на виды производится по мощности гумусового горизонта:

— слабодерновые – А1 15 см.

По глубине нижней границы подзолистого горизонта (от нижней границы лесной подстилки) выделяются:

— поверхностно-подзолистые 30 см.

Деление пахотных дерново-подзолистых почв на виды несколько отличается от целинных. По мощности подзолистого горизонта: дерново-слабоподзолистые – горизонт А2 отсутствует либо выражен в виде пятен; мелкоподзолистые– А2 20 см. По мощности пахотного слоя: мелкопахотные(Апах 30 см).

Среди дерново-подзолистых почв, развитых на глинистых и суглинистых почвообразующих породах, встречаются, как вид, поверхностно-слабоглееватыепочвы, в которых во влажные годы проявляется избыток влаги, а в сухие они лучше обеспечивают влагой сельскохозяйственные культуры.

По степени эродированности дерново-подзолистые почвы делятся на: слабосмытые – вспашкой затронута верхняя часть горизонта А2В, поверхность почвы осветлена, с буроватым оттенком, залегают на склонах до 3°; среднесмытые – запахан горизонт А2В и В1, цвет пашни бурый, залегают на склонах 3-5°; силъносмытые – распахан горизонт В2, признаки подзолистости в профиле не видны, залегают на склонах крутизной более 5°.

По мере увеличения мощности гумусового и пахотного слоев плодородие почв возрастает, а с увеличением мощности подзолистого горизонта и степени смытости – существенно снижается.

Источник

Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы имеют широкое распространение в южной части таежно-лесной зоны. Встречаются по всей территории республики – 45,1% ее площади. Используются преимущественно под пашню.

Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях смешанных лесов с травянистым и травянисто-моховым покровом, а также на суходольных лугах, возникших на месте сведенного леса.

Образуются при совместном или поочередном воздействии дернового и подзолистого процессов почвообразования.

Строение почвенного профиля дерново-подзолистых почв в естественных условиях следующее:

АО – лесная подстилка или дернина (Ад), мощность 3–5 см.

А1 – гумусово-элювиальный горизонт серого или светло-серого цвета, непрочной комковатой структуры, мощность обычно не превышает 15–20 см.

А2 – подзолистый, или элювиальный, горизонт белесоватого[/url] цвета, бесструктурный или непрочной пластинчатой структуры, мощность его колеблется в пределах от 5 до 15 см.

В – иллювиальный горизонт бурого или красно-бурого цвета, призматической или ореховатой структуры. Постепенно переходит в материнскую породу – С.

Свойства дерново-подзолистых почв в значительной степени зависят от выраженности дернового и подзолистого процессов почвообразования – от мощности гумусового и подзолистого горизонтов.

По степени оподзоленности выделяют дерново-подзолистые слабо-, средне- и сильнооподзоленные почвы. В первых горизонт А2 мощностью до 5 см, или он выражен пятнами. В сильнооподзоленных почвах горизонт А2, как правило, больше 15 см, при этом мощность гумусового горизонта уступает мощности подзолистого.

По содержанию гумуса в горизонте Апах различают слабогумусные (1–2%), среднегумусные (2–4%) и сильногумусные (>4%) почвы.

Потенциальное плодородие дерново-подзолистых почв в целом низкое, количество гумуса – 1–3%. Качественный состав неудовлетворительный: в нем преобладают фульвокислоты, мало азота, фосфора, калия и других элементов питания. Дерново-подзолистые почвы характеризуются кислой и сильнокислой реакцией (pНКСl = 4,0–5,5). Емкость поглощения этих почв 15–20 мг•экв/100 г почвы. В составе поглощенных катионов – Са, Mg, Н, Аl, но доля Н и А1 более высокая. В результате этого дерново-подзолистые почвы характеризуются слабой насыщенностью основаниями – 50–70%.

Дерново-подзолистые почвы не имеют водопрочной структуры, заплывают.

Окультуривание и повышение плодородия дерново-подзолистых почв достигается путем известкования кислых почв, повышенного внесения органических и минеральных удобрений, посева многолетних трав, сидератов, увеличения мощности пахотного горизонта и др.

Хорошо окультуренные дерново-подзолистые почвы полностью теряют характерное для их целинного состояния строение профиля. В его составе обычно обнаруживаются следующие горизонты: Апах + А2В + В + С, мощность пахотного горизонта достигает 30–40 см с содержанием гумуса больше 3%, для него характерна водопрочная мелкокомковатая или зернисто-комковатая структура. Степень насыщенности основаниями возрастает до 80–90%, реакция близкая к нейтральной.

Среди дерново-подзолистых почв выделяют 4 подтипа: а) собственно дерново-подзолистые (беловатые); б) дерново-палево-подзолистые; в) дерново-подзолистые эродированные; г) дерново-подзолистые окультуренные.

Состав, свойства почв — дерново-подзолистых — в значительной степени определяются характером почвообразующей породы, на которой они формируются.

В республике получили распространение следующие роды дерново-подзолистых почв: а) на глинах и тяжелых суглинках; б) на лессах и лессо- видных суглинках; в) на моренных суглинках; г) на супесях; д) на песках различного происхождения.

Дерново-подзолистые почвы на глинах и тяжелых суглинках занимают площадь около 90 тыс. га, из них 80% находятся на территории Витебской области (Верхнедвинский, Шарковщинский, Миорский районы).

Эти почвы в сравнении с другими имеют большие резервы минерального питания растений, но их водно-физические свойства неблагоприятные и требуют первоочередного улучшения. Они склонны к заболачиванию. Благоприятные условия для обработки и посева на них ограничиваются короткими сроками. К числу важнейших агротехнических мероприятий по оптимизации условий жизнедеятельности культурных растений необходимо отнести хорошую заправку почв органическими удобрениями и своевременную и правильную их обработку.

Дерново-палево-подзолистые почвы на лессах и лессовидных суглинках занимают 12,7% территории республики. Встречаются в основном Могилевской, Минской и Витебской области. Приурочены к высоким водораздельным плато.

Пахотный горизонт этих почв имеет палево-серую, а подзолистый – палевую окраску, что и нашло отражение в названии почв. Несмотря на некоторые отрицательные свойства (кислая реакция, мало гумуса, низкое количество фосфора и калия), дерново-палево-подзолистые почвы характе¬ризуются самым высоким естественным плодородием среди дерново-подзолистых почв республики. По бонитировочной шкале их плодородие оценивается от 58 до 71 балла. Почвы на пылеватых суглинках и сами почвообразующие породы легко размываются (и промываются) водой, что ведет к образованию оврагов, котловин, микрозападин. Поэтому рациональное использование дерново-палево-подзолистых почв должно обязательно предусматривать проведение противоэрозионных мероприятий.

Дерново-подзолистые почвы на моренных суглинках распространены в районах конечно-моренных отложений в Витебской области и на севере Минской, отдельные участки этих почв встречаются и в других областях. Занимают около 8,5% территории Беларуси. Рельеф в границах размещения песчанисто-суглинистых почв холмисто-бугристый, местами – относительно пологоволнистый. Почвенный покров пестрый, комплексный: на небольших расстояниях изменяется оподзоленность, механический состав, степень смытости. Для этих почв свойственна мелкая контурность полей, завалуненность обломками кристаллических и известковых пород – характерная черта почв, сформировавшихся на моренных суглинках.

Внесение удобрений, известкование кислых почв, сбор валунов с полей, противоэрозионные мероприятия – все это необходимо учитывать при использовании дерново-подзолистых моренно-суглинистых почв.

Дерново-подзолистые почвы на супесях встречаются как отдельными участками, так и значительными территориями во всех областях. Около 35% площади сельскохозяйственных угодий республики расположены на супесчаных почвах. Супеси как почвообразующая порода на территории республики имеют малую мощность (от 20 до 100 см) и могут отличаться разным генезисом – водно-ледниковым, моренным, озерно-ледниковым. Обычно супеси в пределах почвенного профиля подстилаются с разной глубины песками, суглинками, глинами.

Естественное плодородие и водно-физические свойства супесчаных почв определяются мощностью супесей и характером подстилающей породы.

В случае, когда супеси подстилаются суглинком, то водно-воздушный и пищевой режим в почве складывается лучше, чем в случае подстилания супесей песком. Следует отметить, что почвы, развивающиеся на озерно-ледниковых пылеватых супесях, по причине большого количества мелкозема, тонкой капиллярности более плодородны, чем почвы, сформировавшиеся на моренных супесях. В повышении плодородия рассматриваемых почв приоритетное место занимают органические удобрения, выращивание сидератов.

Дерново-подзолистые почвы на песках встречаются во всех областях республики. Они могут развиваться на озерно-ледниковых, моренных и водно-ледниковых песках. Такие почвы распространены главным образом в северной, а также центральных частях республики – занимают 16,7% всех земель Беларуси. На юге республики преобладают почвы, формирующиеся на древних и современных аллювиальных мелкозернистых песках – таких почв около 9,5% территории республики.

Дерново-подзолистые песчаные почвы имеют слабо дифференцированный профиль – генетические горизонты плохо выражены, растянуты, переходы постепенные.

Песчаные почвы имеют неблагоприятный водный режим, и посевы часто страдают от засухи. Эти почвы мало содержат гумуса (

В борьбе с эрозией почв применяют агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические меры.

Источник

Дерновые и дерново-подзолистые почвы и их характеристика

Генезис, классификация, состав и свойства подзолистых почв

Подзолистые почвы формируются преимущественно под пологом таёжных моховых или мертвопокровных хвойных лесов. Образование их профиля связано с развитием процессов оподзоливания (подзолистого процесса), эллювиально-глеевого процесса и лессиважа. Подзолистые и глеевоподзолистые почвы занимают около 132 млн. га.

Генезис подзолистых почв.

Название подзолистых почв происходит от народного русского слова «подзол». Этот термин ввел в научную литературу В.В. Докучаев. О происхождении подзолистых почв высказаны и разработаны различные гипотезы и теории.

1. В. В. Докучаев, П. А. Костычев и Н. М. Сибирцев считали, что эти почвы сформировались при участии лесной растительности под влиянием перегнойных кислот.

2. В основу теории К.К. Гедройца положено представление об изменении подвижности коллоидов и минералов почвы под влиянием Н2О, диссоциирующей на ионы Н + и ОН — . Причём агрессивные действия воды в почве усиливаются под влиянием углекислоты, образующейся при разложении органических остатков. Основное участие в подзолообразовании, по К. К. Гедройцу, принимает ион Н + , который вытесняет из почвы другие обменные ионы. Не насыщенная основаниями часть поглощающего комплекса усиленно разрушается водой на окиси кремния, Al и Fe.

Возникшие при разрушении ППК гидрозоли перемещаются нисходящим током воды в нижние горизонты почвы. Встречаясь на некоторой глубине с электролитами, гидрозоли коагулируют и выпадают в виде гидрогелей, образуя иллювиальный горизонт.

3. По В.Р. Вильямсу, подзолистый процесс протекает под влиянием деревянистой растительной формации и связан с определённой группой специфических органических кислот (фульвокислот), вызывающих разложение почвенных минералов. Передвижение продуктов разрушения почвенных минералов осуществляется преимущественно в форме устойчивых органо-минеральных соединений.

Большое влияние на развитие современных представлений о подзолообразовательном процессе оказали работы И. В. Тюрина, Н. П. Ремезова, А. А. Роде, И. С. Кауричева и др.

Современное представление о сущности подзолообразовательного процесса состоит в следующем:

1. Подзолистый процесс, в наиболее чистом виде, протекает под пологом хвойного таёжного леса с бедной травянистой растительностью или без неё.

2. На поверхности почвы под такой растительностью образуется лесная подстилка, которая содержит мало Ca, N и много трудноразлагаемых соединений (воск, смола и т.д.). Крупнейший русский лесовод Г. Ф. Морозов писал, что лесная подстилка «играет доминирующую роль в вопросе о влиянии леса на почву; весь химизм лесных почв, насколько он обусловлен лесом, весь подзолообразовательный процесс коренится, главным образом, в свойствах этой подстилки и условиях её перегнивания…».

3. При разложении лесной подстилки образуются различные водорастворимые органические соединения, кислоты (фульвокислоты) и низкомолекулярные органические кислоты (уксусная, лимонная и др.). К кислым продуктам лесной подстилки добавляются органические кислоты, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов непосредственно в самой почве, а также выделяемые корнями растений. Однако, несмотря на бесспорную прижизненную роль растений и микроорганизмов в разрушении минералов, наибольшая роль в оподзоливании принадлежит кислым продуктам, образующимся в процессе превращения органических остатков лесной подстилки.

4. В результате промывного водного режима и действия кислых соединений из верхних горизонтов лесной почвы удаляются все легкорастворимые вещества. При дальнейшем воздействии кислот разрушаются и более устойчивые соединения первичных и вторичных минералов. Прежде всего, разрушаются илистые минеральные частицы, поэтому при подзолообразовании верхний горизонт постепенно обедняется илом.

5. Продукты разрушения минералов переходят в раствор и в форме минеральных и органо-минеральных соединений перемещаются из верхних горизонтов в нижние.

6. В результате подзолистого процесса под лесной подстилкой обособляется подзолистый горизонт, обладающий следующими основными показателями и свойствами: вследствие выноса Fe и Mn и накопления остаточного кремнезёма цвет горизонта светло-серый или белёсый, напоминающий цвет печной золы; горизонт обеднен элементами питания, полуторными окислами и илистыми частицами; имеет кислую реакцию и сильную ненасыщенность основаниями, бесструктурен или пластинчато-листоватой структуры.

7. Часть веществ, вынесенных из лесной подстилки и подзолистого горизонта, закрепляется ниже подзолистого горизонта, образуя вмывной или иллювиальный горизонт, обогащённый илистыми частицами, полуторными окислами Fe +++ и Al +++ и другими соединениями. Другая часть вымываемых веществ с нисходящим током воды достигает почвенно-грунтовых вод.

Таким образом, подзолистый процесс сопровождается разрушением минеральной части почвы и выносом некоторых продуктов разрушения за пределы почвенного профиля. Часть продуктов закрепляется в иллювиальном горизонте, образуя новые минералы. Однако элювиальному процессу, развивающемуся при оподзоливании, противостоит другой противоположный по своей сущности процесс, связанный с биологической аккумуляцией веществ. Интенсивность подзолистого процесса зависит от сочетания факторов почвообразования. Одно из условий его проявления – нисходящий ток воды. Чем меньше промачивается почва, тем слабее протекает этот процесс.

Временное избыточное увлажнение почвы под лесом усиливает подзолистый процесс. Изменения режима увлажнения почвы, происходящие под влиянием рельефа, также будут усиливать или ослаблять развитие подзолистого процесса.

Течение подзолистого процесса в большой степени зависит от материнской породы, в частности от её химсостава. На карбонатных породах этот процесс значительно ослабевает, что обусловлено нейтрализацией кислых продуктов свободным углекислым кальцием (СаСО3) породы и кальцием опада. На выраженность подзолистого процесса большое влияние оказывает также состав древесных пород. В одних и тех же условиях оподзоливание под широколиственными лесами происходит слабее, чем под хвойными. Оподзоливание под пологом леса усиливают кукушкин лён и сфагновые мхи.

Хотя развитие подзолистого процесса и связано с лесной растительностью, однако даже в таёжно-лесной зоне не всегда формируются подзолистые почвы. Так, на карбонатных породах подзолистый процесс проявляется только в том случае, когда свободные карбонаты выщелочены из верхних горизонтов почвы на некоторую глубину.

Классификация, состав и свойства подзолистых почв.

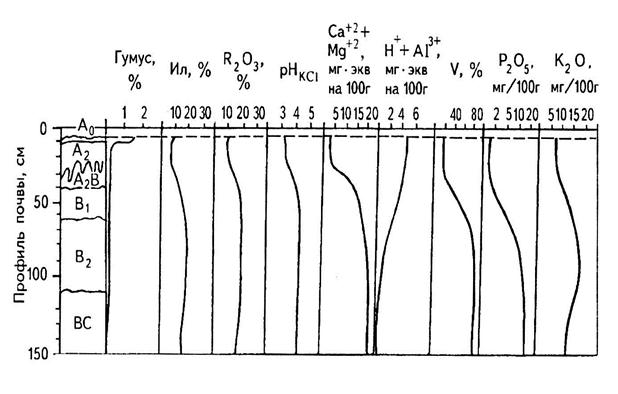

Подзолистые почвы с поверхности имеют подстилку (А0) мощностью от 2-5 до 10см, затем слаборазвитый гумусовый горизонт, представленный слоем грубого гумуса в 1-3см (А0А1). Под гумусовым горизонтом залегает подзолистый (А2), затем иллювиальный (В), который подстилается породой (С). Между подзолистым и иллювиальным горизонтами выделяется переходный горизонт (А2В), а между иллювиальным и породой – (ВС). Мощность профиля почвы достигает 100-120см. РН-кислая (рисунок 1).

На виды подзолистые почвы делят:

1. По степени подзолистости: слабоподзолистые – горизонт А2 выражен пятнами; среднеподзолистые – горизонт А2 сплошной, плитчатой структуры; сильноподзолистые – гор. А2 сплошной, рассыпчато-листоватой или чешуйчатой структуры; подзолы – гор. А2 сплошной, мучнистый, белесый.

2. По глубине оподзоливания (от нижней границы А0): поверхностно- подзолистые – до 5 см; мелкоподзолистые – до 20 см; неглубокоподзолистые – до 30 см; глубокоподзолистые — > 30 см.

Состав и свойства подзолистых почв. Профиль подзолистых, супесчаных и суглинистых почв отчётливо дифференцирован по содержанию ила; подзолистый горизонт обеднен, а иллювиальный по сравнению с ним заметно обогащён илистой фракцией (рисунок 1).

Рисунок 1 — Показатели состава и свойств мелкоподзолистой средне-суглинистой почвы по профилю

Для минералогического состава рассматриваемых почв типично резкое преобладание первичных минералов (кварц, полевые шпаты, слюды), из вторичных минералов присутствуют гидрослюды, минералы монтмориллонитовой группы.

Подзолистый горизонт обеднен Fe, Al и обогащён кремнеземом (по сравнению с материнской породой). Отмеченная закономерность в распределении окисей Fe, Al и кремнезёма, а также ила по профилю является важным показателем развития подзолистого процесса и наиболее существенным признаком подзолистых почв.

Гумуса в почвах мало – 1,0-2-4% (в слое 2-3см), они бедны азотом и фосфором. Для подзолистых и особенно глее-подзолистых почв типично повышенное содержание подвижного Fe, Al и Mn, часто в количествах токсичных для сельскохозяйственных растений. Ёмкость обмена – невысокая и составляет от 2-4 до 12-17 м.-экв на 100 г почвы, низкая насыщенность основаниями ( + и Al +++ , бесструктурные почвы, пахотный горизонт имеет большую склонность к заплыванию и образованию корки. Эти неблагоприятные свойства могут быть устранены интенсивным окультуриванием (внесением органических удобрений, посевом многолетних трав, известкованием и др.).

Дерновые почвы. Дерновые почвы таёжно-лесной зоны образуются под чистыми ассоциациями луговой травянистой растительности на любых породах, а под травянистыми или мохово-травянистыми лесами – на карбонатных или богатых первичными минералами породах (Прибалтика, Ленинградская, Архангельская, Калининская, Московская и др. области).

Почвообразовательный процесс, протекающий под воздействием травянистой растительности, приводящий к формированию почв с хорошо развитым гумусовым горизонтом, называется дерновым процессом. Наиболее существенной его особенностью является накопление гумуса, питательных веществ и создание водопрочной структуры в верхнем горизонте почвы. С развитием дернового процесса связано образование, помимо дерновых почв таёжно-лесной зоны, широкого ряда почв и в других зонах: черноземов, каштановых, дерновых аллювиальных и др.

Выделяют три типа дерновых почв: дерново-карбонатные, дерновые литогенные и дерново-глеевые.

Дерновые почвы имеют следующие общие признаки и свойства: хорошо выраженный гумусовый горизонт комковато-зернистой структуры, отсутствие или слабую выраженность оподзоленности, высокое содержание гумуса (3-15% и более), высокую ёмкость поглощения, слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакцию, повышенный валовой запас азота и зольных элементов питания растений.

Дерновые почвы подразделяются на виды: По содержанию гумуса – перегнойные — > 12 %, многогумусные – 5-12 %, среднегумусные – 3-5 %, малогумусные — По мощности гумусового горизонта : маломощные — 15 см.

Дерново-подзолистые почвы. (подтип в типе подзолистыхпочв).

Дерново-подзолистые почвы преобладают в южнотаежной подзоне, отдельные их массивы заходят в северную часть лесостепи. Целинные дерново-подзолистые почвы сверху имеют лесную подстилку А0 обычно мощностью около 5 см или дернину Ад. Под ними находится гумусово-элювиальный (дерновый) горизонт А1 различной мощности, иногда более 20 см, светло-серого цвета, с белесым оттенком (в сухом состоянии) или более темный; ниже залегает белесый подзолистый горизонт А2 с типичной пластинчатой или листоватой структурой, который сменяется переходным горизонтом А2В а далее иллювиальными (В1 и В2 наиболее тяжелыми по гранулометрическому составу, буровато-коричневыми, ореховатой структуры.

Иллювиальный горизонт В2 постепенно (через горизонт ВС) переходит в материнскую породу С. В результате распашки целинных почв образующийся пахотный слой состоит из гумусового слоя и частично припаханного подзолистого, а ниже генетические горизонты те же, что и в целинных почвах.

Мощность дерново-подзолистых почв 130-200 см. Легкие по гранулометрическому составу почвы имеют более растянутый общий профиль по сравнению с суглинистыми разновидностями вследствие лучшей их водопроницаемости и охвата почвообразованием более мощной толщи материнской породы.

Профиль дерново-подзолистых почв формировался под воздействием прежде всего подзолистого и дернового процессов. Определенное участие принимали процессы лессиважа, а в поверхностно-оглеенных – элювиально-глеевый процесс.

По мощности подзолистого горизонта выделяют следующие виды дерново-подзолистых суглинистых почв (почвы без признаков плоскостной водной эрозии): дерново-слабоподзолистые — горизонт А2 отсутствует, оподзоленность подгумусового слоя А2В1 выражена в виде белесых пятен, обильной кремнеземистой присыпки и т. д.;

— дерново-среднеподзолистые (или дерново-мелкоподзолистые) — горизонт А2 сплошной мощностью до 10 см;

— дерново-сильноподзолистые (или дерново-неглубокоподзолистые) — мощность сплошного подзолистого горизонта от 10 до 20см;

— дерново-глубокоподзолистые — сплошной горизонт А2 мощностью более 20 см.

Виды почв по мощности гумусового горизонта (Апах + А1 мелко пахотные (до 20 см), среднепахотные (20-30 см) и глубокопахотные (более 30 см).

Состав и свойства дерново-подзолистых почв зависят от развития подзолистого и дернового процессов, гранулометрического состава, степени смытости и окультуренности.

В профиле суглинистых почв наиболее тяжелым по гранулометрическому составу является иллювиальный горизонт, самым легким — подзолистый; гумусовый горизонт по этому признаку занимает промежуточное положение. По гранулометрическому составу генетические горизонты выделяются отчетливо. В результате применения в земледелии приемов глинования песчаных почв, пескования глинистых, внесения органических удобрений гранулометрический состав пахотных горизонтов может изменяться. Минералогический состав дерново-подзолистых почв зависит от состава материнских пород. Глинные минералы представлены в основном монтмориллонитом, гидрослюдами и их смешанно-слоистыми образованиями. Каолинита содержится мало.

Физические и водно-физические свойства. Структурное состояние дерново-подзолистых почв неблагоприятное. В пахотном слое содержится всего 20-З0 % водопрочных агрегатов крупнее 0,25 см; в связи с этим поверхность пахотного слоя во время дождей заплывает, а при высыхании образуется корка, нарушающая водно-воздушный режим почв и отрицательно влияющая на всходы культурных растений.

Химический состав. Валовой состав дерново-подзолистых почв отражает характерные для них изменения по профилю в содержании основных элементов, но обеднение подзолистого горизонта валовыми калием и натрием наблюдают не всегда. Валовое количество фосфора и серы невысокое. В верхних горизонтах дерново-подзолистых суглинистых почв Среднего Предуралья по сравнению с аналогичными почвами центральных областей России (Московская обл.) больше кальция и калия, а в иллювиальных горизонтах — железа; магния в 2-З раза больше по всему профилю.

Основное количество гумуса сосредоточено в дерновом слое; ниже, в подзолистом горизонте, его содержание резко уменьшается. Качественный состав гумуса фульватный и гуматно-фульватньий. Дерново-подзолистые почвы бедны валовыми запасами и подвижными формами азота. В горизонте А1 или Апах количество подвижного фосфора и обменного калия низкое, в подзолистом слое оно уменьшается и резко возрастает в иллювиальном. Дерново-подзолистые почвы кислые; кислотность почв западных районов южно таежной подзоны европейской территории обусловливают катионы Н и Al 3+ а восточных — в основном Н + , в профиле наиболее кислыми являются иллювиальные горизонты.

Сумма обменных оснований дернового слоя суглинистых почв снижается от слабоподзолистых видов к сильноподзолистым (от 20-25 до 10 мг/экв и ниже). В подзолистом горизонте сумма обменных оснований наименьшая, а в иллювиальном — более высокая, чем в дерновом слое. Степень насыщенности основаниями дерново-подзолистых почв в целом выше, чем у подтипов подзолистых почв; однако встречается немало дерново-сильноподзолистых слабогумусных почв, у которых степень насыщенности основаниями ниже 50 %.

В результате развития плоскостной водной эрозии значительно изменяются состав и все свойства пахотного горизонта в связи с припахиванием нижележащих горизонтов с характерными для них свойствами. При любой степени смытости пахотный слой представляет собой смесь горизонтов с преобладанием массы основного распахиваемого горизонта, который, как правило, и определяет свойства обрабатываемого слоя.

Состав и свойства дерново-подзолистых почв значительно изменяются при проведении окультуривающих приемов: почвы утрачивают неблагоприятные в агрономическом отношении свойства и приобретают новые ценные качества. При этом наиболее существенно изменяется пахотный горизонт.

Источник