Почва и ее значение

Это незаменимый элемент земной поверхности, благодаря которому существование растительных и животных организмов (а также микроорганизмов) становится возможным.

Взаимодействие здесь двойственное: всего живого не было бы без почвы, но сама почва является результатом жизнедеятельности этих организмов. Почва составляет одну из планетарных оболочек, которую принято называть педосферой.

Почва и круговорот веществ. Благодаря специфической смеси почвенных элементов, воды, воздуха и органических компонентов происходят процессы переработки, разложения и трансформации множества химических соединений.

Благодаря этому появляется возможность осуществлять питание в первую очередь для растений, и косвенно для животных и человека.

Значение почвы в природе можно разделить в зависимости от ее функций, основные из которых следующие:

- Концентрация энергетических запасов благодаря обеспечению процессов жизнедеятельности растений и осуществлению ими фотосинтеза (а следовательно и образованию многих полезных ископаемых).

- Создание взаимодействия между малым и большим круговоротами веществ — биологическим и геологическим.

- Осуществление регулирования основных процессов в биосфере — регуляции продуктивности живых организмов и плотности их заселения на поверхности планеты.

- Участие во взаимосвязанном процессе регулировки атмосферного и гидросферного составов.

- Обеспечение нормальных процессов жизнедеятельности земных организмов.

- Экологическая роль — участие в функциональности экосистемы и как составная часть биогеоценоза.

- Важная роль в сложных механизмах функционирования и регулирования атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы и этносферы.

Значение почвы в жизни человека

Самим своим существованием почва обеспечивает возможность для жизни человеку и другим живым организмам. Почва и человек неразрывно связаны друг с другом. Не зря первыми эффективными технологиями человеческой цивилизации были земледелие и животноводство — то есть по сути, максимальные способы использования земельных ресурсов.

Энергетическая функция

Почва создает условия для жизни растений, которые преобразуют солнечную энергию методом фотосинтеза в органическую. Постепенно растения и другие органические остатки превращаются в уголь, нефть, газ, торф, тем самым создавая гигантские резервуары энергии для человеческой цивилизации.

Круговорот веществ в природе

Очень важно чтобы в состав почвы входили необходимые для нормального функционирования человеческого организма минеральные элементы.

Естественная регуляция популяций

Скопление растительных и животных организмов (а также человека) всегда происходит в тех областях планеты, где почвы наиболее плодородны, а климат благоприятствует жизни. И наоборот — почвы с низким плодородием снижают возможности существования на них флоры и фауны, тем самым регулируя численность определенных видов и популяций.

В социальном отношении роль почвы проявляется в том, что высокоурожайные земли становятся причиной территориальных конфликтов между странами и народами.

Почва как средство производства

Несомненно, почва является ценным средством для производства сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Всегда следует учитывать важность сохранения экологического состояния почвы при проведении различных агротехнических работ и организации видов производств, сопряженных с выделением токсинов и сточных вод в окружающую среду.

От состояния почвы напрямую зависит будущее жизни на планете. Кроме того, грунт необходим для создания жилищ и дорог.

Защитная функция почвы

Почва не только дает жизнь, но и обезвреживает опасные для жизни человека и животных вещества. Это и вредные химические соединения, и радиоактивные вещества, и опасные бактериальные и вирусные возбудители. Все эти компоненты накапливаются в почве и постепенно утилизируются.

Однако, буферный запас прочности почвы не безграничен, и если он будет постоянно превышаться, она перестанет справляться со своими протекторными функциями.

Источник

Презентация для начальных классов «Значение почвы и забота о ней»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Вы знаете, что без воды и воздуха живым существам не прожить. Почва им тоже необходима. Растения берут из неё воду с растворёнными полезными веществами.

Растениями питаются зерноядные птицы, многие насекомые, травоядные звери (заяц, мышь, лось и другие). А травоядными животными питаются хищные (например, волк, лиса). Значит, их жизнь тоже зависит от плодородия почвы.

Если бы исчезла почва, исчезли бы растения и животные. А значит, люди остались бы без пищи. Без растений не выжили бы и домашние животные, от которых человек получает молоко, мясо, яйца, мёд.

Почва — важнейшее богатство страны. На плодородных почвах можно вырастить богатый урожай. Плодородной считают почву, которая содержит много перегноя, хорошо удерживает влагу и пропускает воздух.

Эти животные повышают плодородие почвы В верхнем слое почвы живут мокрицы (1), многоножки — геофил (2), кивсяк (3). Они поедают растительные остатки. 1 2 3

Эти животные повышают плодородие почвы В почве можно встретить жуков и других насекомых. Жук-могильщик (4) закапывает в землю мёртвых мелких животных. Жук-навозник (5) зарывает в норки навоз для своих личинок. 4 5

Эти животные повышают плодородие почвы Всю жизнь под землёй проводит крот (6). Не большое вытянутое тело помогает ему проникать в узкие лазейки. Сильными широкими лапами с большими когтями он легко прорывает длинные ходы. А ещё к подземным жителям относятся гофер (7) и слепыш (8). 6 8 7

Эти животные повышают плодородие почвы Особенно велика роль дождевых червей (9). По их бесчисленным ходам-лабиринтам к корням растений легко проникают вода и воздух. С поверхности в подземные норки черви затаскивают опавшие листья и травинки. Это увеличивает количество перегноя в почве. 9

Копая ходы, дождевые черви заглатывают частицы почвы и растительных остатков. Пропуская их через себя, они делают почву плодороднее. После гибели, как и другие животные, дождевые черви обогащают почву перегноем. Это также повышает её плодородие.

Чтобы почва хорошо пропускала воздух и удерживала воду, её перекапывают и рыхлят. Чтобы обогатить почву влагой, зимой на полях задерживают снег.

Повысить плодородие почвы также помогают удобрения. Почву необходимо защищать от загрязнений. Беречь её помогают посадки зелёных растений. Корнями они укрепляют почву, защищают от размыва водой и разрушения ветрами.

Проверьте себя Какое значение имеет почва для растений, животных, человека? Какие животные повышают плодородие почвы? Как и почему людям надо заботиться о почве?

Вопросы юным знатокам Почему на прокалённой почве растения не растут? Почему нельзя сжигать сухую траву и опавшую листву?

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

- Сейчас обучается 982 человека из 81 региона

Курс повышения квалификации

Скоростное чтение

- Сейчас обучается 881 человек из 79 регионов

Курс повышения квалификации

Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО

- Курс добавлен 23.09.2021

- Сейчас обучается 308 человек из 65 регионов

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДБ-1146865

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Трехлетнюю олимпиаду среди школ запустят в России в 2022 году

Время чтения: 1 минута

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Учителям истории предлагают предоставить право бесплатно посещать музеи

Время чтения: 2 минуты

ВПР для школьников в 2022 году пройдут весной

Время чтения: 1 минута

Более 50 российских школ перешли на дистанционку из-за коронавируса

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Почва на страже жизни

23 октября 2018

Почва на страже жизни

Почва, как много в этом слове.

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Почва — одна из важнейших составляющих биосферы. На первый взгляд незаметная, она играет огромное количество экологических и в широком смысле биологических ролей. Давайте попробуем разобраться, что это за роли и почему изучению почв посвящена отдельная наука — почвоведение.

Конкурс «био/мол/текст»-2018

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «био/мол/текст»-2018.

Генеральный спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступил медико-генетический центр Genotek.

Земля, природы мать — ее же и могила:

что породила, то и схоронила.

Уильям Шекспир

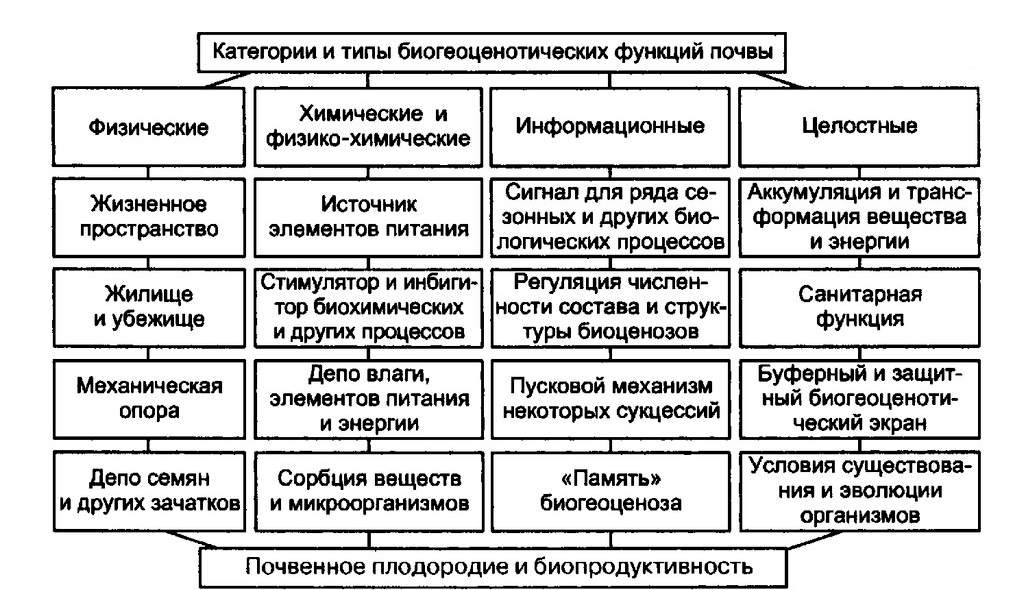

Почва — объект исследования многих наук — выполняет ряд важных экологических функций. Условно их можно разделить на биоценотические и глобальные. В этой статье мы рассмотрим функции только из первой группы (рис. 1). Перед началом уточню, что ученые из разных областей науки до сих пор не пришли к согласию в определении слова «почва». Аграрии говорят, что это верхний плодородный слой земли, геологи называют корой выветривания, а почвоведы дают сложную формулировку «обладающая плодородием сложная полифункциональная и поликомпонентная открытая система, являющаяся комплексной функцией почвообразовательных факторов». Говоря простым языком, почва — продукт долгого и тесного взаимодействия горных пород, рельефа, живых организмов и климата [1].

Рисунок 1. Биоценотические функции почв

Физические функции почв

Почва — место совершения многих событий

Если бы живые организмы могли занимать всё доступное пространство, то не прошло бы и года, как мы были бы раздавлены массой микроорганизмов. Одна из главных причин, почему большая часть организмов не встречается повсюду, — это отсутствие свободной и пригодной для расселения материальной среды. Поэтому у большинства видов в любой момент времени существует лишь небольшой процент особей из теоретически возможного количества [2].

Тем не менее живые организмы берут свой «кусок жизни» — место, где они могут относительно спокойно жить и размножаться. Поэтому не случайно в процессе эволюции организмы освоили целую оболочку Земли, биосферу, важную часть которой представляет почвенная сфера — педосфера [2].

Совершенно естественно, что в почвах начинается цикл развития большинства растений, а в последующих стадиях жизненного цикла с почвой тесно взаимодействуют их подземные органы (корни). Распределение корней неравномерно как по глубине, так и по географическим широтам и биоценозам: наибольшая абсолютная масса корней наблюдается в лиственных лесах, но если исходить из доли массы корня в массе целого растения (фитомассе), то в лидеры выйдут степи (табл. 1) [3]. Глубина проникновения корней зависит от плотности, распределения химических элементов и других показателей почвы [2].

| Природная зона | Масса корней, ц/га | % от фитомассы |

|---|---|---|

| Арктические тундры | 6–80 | 69–73 |

| Кустарниковые тундры | 200–300 | 80–85 |

| Леса хвойные | 300–800 | 21–85 |

| Леса лиственные | 250–950 | 15–33 |

| Степи | 100–200 | 80–90 |

| Пустыни | 250 | 40–85 |

| Влажные тропические леса | 200–400 | 20 |

Почва обильно заселена микроорганизмами: бактериями, археями, грибами и в меньшей степени водорослями. Больше всего их в верхних слоях почвы, что неудивительно, ведь там много вкусной для них органики. С глубиной их численность падает, но в некоторых зонах, таких как ходы корней, их может быть больше, чем в верхних горизонтах. Нельзя забывать и про сезонные изменения [2]. Осенью в почвах средней полосы численность микроорганизмов увеличивается [4]. Это связано с поступлением огромного объема пищи в виде листового опада и других растительных остатков.

Почва служит жизненным пространством и для многих животных. Почти половина всех их типов имеет представителей, обитающих в педосфере. Из беспозвоночных: плоские, круглые и кольчатые черви; моллюски; ракообразные; паукообразные; насекомые. Из позвоночных: амфибии, рептилии, млекопитающие и даже некоторые птицы [5]. Причем почва может выступать совершенно разной средой для организмов в зависимости от их размера. Например, микроскопические животные (типа коловраток) по существу остаются обитателями водной среды. При сильном увлажнении они свободно плавают в воде, при засухе скапливаются на частичках почвы и живут в так называемых водных пленках. Для немикроскопических, но всё еще мелких организмов (клещей, некрупных насекомых, личинок) жизнь в почве аналогична обитанию в насыщенной влагой пещере. Они как бы живут не в самой почве, а в поровом пространстве между твердыми частицами. Для более крупных животных (дождевых червей, многоножек и других) средой обитания служит почва в целом, то есть рыхлый или плотный субстрат. Некоторые животные с наступлением засухи перемещаются в глубину, где скапливается и не испаряется влага, а в сильно влажный период, наоборот, следуют наверх, за кислородом. И здесь сразу вспоминается выход кольчатых червей на поверхность после дождя [2].

Почва как дом родной

Почва защищает живые организмы от переохлаждения, перегрева, наземных хищников, поскольку температура и влажность воздуха в ней подвержены меньшим колебаниям, нежели на поверхности. Эту особенность часто используют организмы, обитающие в экстремальных условиях — тайге, пустыне и т.д. Особенно это важно для животных, занимающих сразу несколько сред (суслики, полевки или хомяки). Пищу они добывают на поверхности земли, а в почве укрываются от хищников и плохой погоды, а также оставляют запасы [2].

Рисунок 2. Сурок в норе

Пространство, занимаемое подземными животными, может иметь сложное строение [5]. Животные предъявляют ряд требований к почве и ландшафту как к месту убежища или жилища. Это помогает построить правильное представление об экологии сельскохозяйственных вредителей. Например, суслик предпочитает невысокий травянистый покров и почву средней плотности [2]. В связи с расширением хозяйственного воздействия на природу, антропогенный фактор оказывает всё большее влияние на экологию вредителей. Из-за сильного осушения болот и сведения лесов во многих северных районах отмечено проникновение ряда южных грызунов [6]. Таким образом, знание экологии животных, использующих почву как жилище или убежище, — важное условие своевременного предотвращения вреда, который они могут нанести аграрным хозяйствам [2].

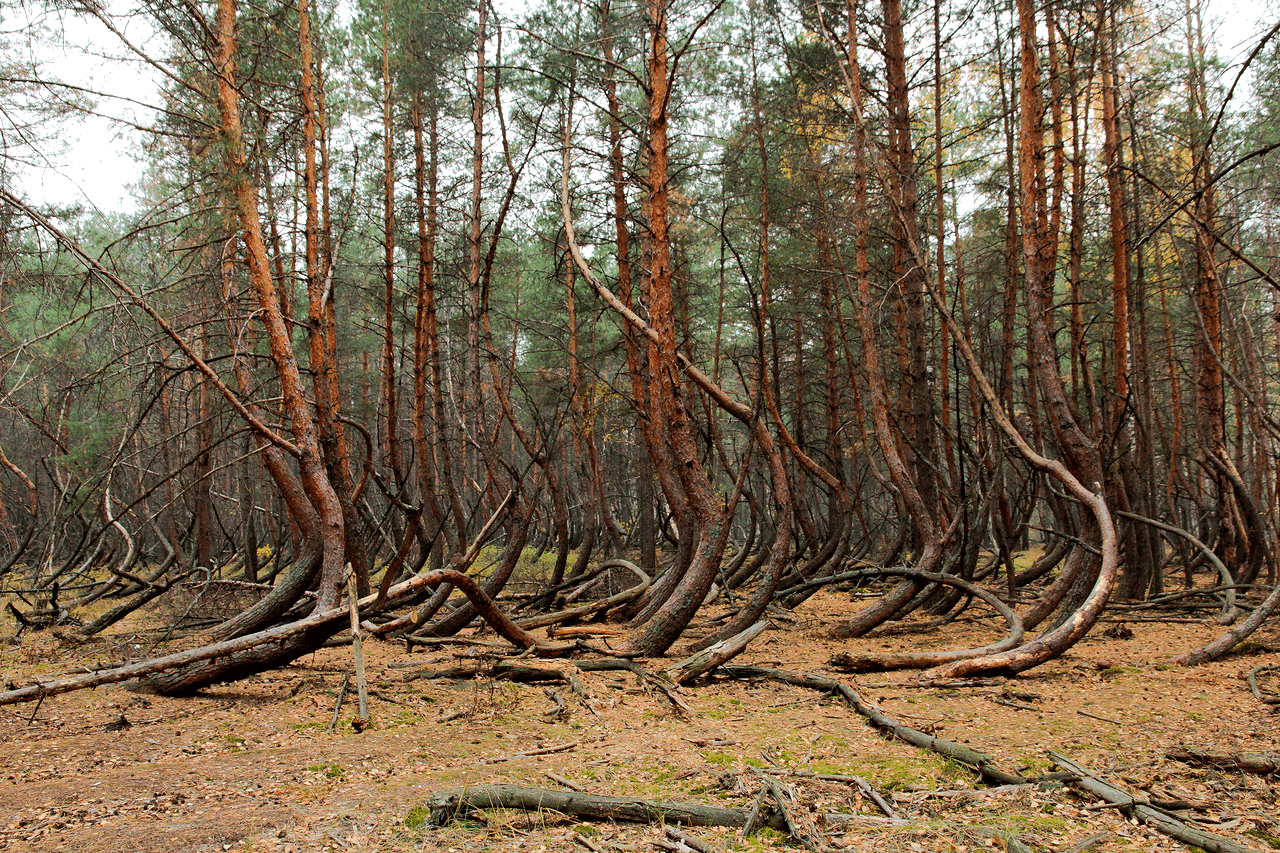

Почва — поддержка и опора

Благодаря опорной функции почв растения, закрепленные в них корнями, сохраняют вертикальное положение, устойчивы к ветровалам и сопротивляются силе тяжести. Так, в районах многолетней мерзлоты почвы «слабые», и мы можем наблюдать «пьяный лес» с причудливыми, сильно наклоненными растениями [2].

Рисунок 3. «Пьяный лес»

Опорная функция почв проявляется и по отношению к животным. Часто расселение почвенных обитателей зависит от механических свойств грунта. Как уже говорилось, суслики нуждаются в не плотном, но и не рыхлом субстрате. Малоизученным проявлением опорной функции считается ее влияние на жизнедеятельность наземных организмов. Особенности поведения животных зависят от условий передвижения. Например, лось при необходимости может спокойно ходить по болотам, чего нельзя сказать о других обитателях леса.

Банк семян и других зачатков

Благодаря своим свойствам большинство почв служат средой, в которой сохраняются семена и другие зачатки (цисты, яйца беспозвоночных). Это возможно из-за относительно небольших перепадов температуры и влаги в грунте. Вопрос о длительности сохранения в почве семян и зачатков имеет практическое значение. Например, такое странное на первый взгляд явление, как зарастание вырубок без приноса семян со стороны [2]. Проявлением этой функции считается и наличие в почве большого пула (запаса) микробов, не обеспеченных элементами питания. Видовой состав такого пула крайне велик. По микробному генофонду почва, скорее всего, самый богатый субстрат, поэтому и поиск организмов — продуцентов ценных веществ часто начинают именно в почве [7].

Химические и биохимические функции

Кушать подано

Это одна из самых изученных функций. В какой-то степени ее можно назвать плодородием, так как элементы питания принимают непосредственное участие в создании биологической продукции.

Растения живут одновременно в двух средах: в наземно-воздушной и почвенной. Поэтому для них характерны два типа питания: атмосферное и почвенное. Углерод, кислород, азот и небольшой процент других соединений они получают из атмосферы. Примером этого служит азотфиксация микроорганизмами: атмосферный азот усваивается свободноживущими и симбиотическими обитателями почвы, а затем передается растениям [8]. Но воду и остальные элементы питания — а это почти вся таблица Менделеева — растения добывают из почвы. В естественных фитоценозах растение после своего жизненного цикла умирает и возвращает в почву в виде остатков поглощенные химические элементы [2].

В естественных экосистемах в ходе эволюции произошла взаимная «подгонка» почв и поселяющейся на них растительности в целях оптимизации миграции веществ. В агроценозах такого не наблюдается. Отчуждение с урожаем большой доли биомассы, а также возделывание многих растений на почве, где они раньше не произрастали, ведет к тому, что пахотные земли без специальных приемов по поддержанию плодородия перестают справляться со снабжением посевов питанием [2].

При современном уровне развития производства минеральных (неорганических) удобрений возможно вносить нужные дозы элементов. Однако оптимизация почвы как источника питательных элементов не ограничивается устранением дефицита необходимых веществ. Не менее важным оказывается создание благоприятных условий для поглощения этих молекул. Нам бы хотелось, чтобы удобрения, попавшие в почву, спокойно растворялись в воде и поглощались растениями, но на деле этого не происходит: основная часть элементов адсорбируется на поверхности мелких почвенных частиц. Случайное изменение pH почвы тоже негативно сказывается на поглотительной способности, так как от pH зависит растворимость многих элементов. Многие видели, как в чайнике образуется накипь, которая в воде не растворяется, но стόит подкислить эту воду, как накипь тут же исчезает. Известно, что и органическое вещество может иммобилизовать (сделать неподвижными) ряд питательных для растений молекул. Органические удобрения полезны для растений, но нужно учитывать и их негативное влияние на подвижность некоторых элементов [2].

Хранилище элементов питания, энергии и влаги

Почва — резерв элементов питания, которые организмы используют, когда израсходуют легкодоступную часть необходимых им веществ. Это депо помогает организмам выживать в период прекращения поступления в почву влаги, останков других организмов, удобрений. У разных типов почв возможности такого депонирования различаются. Где-то депо больше (черноземы), где-то меньше (таежные почвы) [2].

Стимулятор и ингибитор биохимических и других процессов

В почву поступают разнообразные продукты метаболизма (аминокислоты, витамины, спирты и т.д.), которые могут стимулировать или угнетать жизнедеятельность организмов [2]. Как пример приведу почвоутомление, когда при монокультуре, то есть многолетнем выращивании одних и тех же растений на одном участке земли, почва снижает производительную способность — во многом из-за накопления метаболитов одного организма.

Однако выделения растений могут влиять на другие растения не только отрицательно: например, выделения липы мелколистной благотворно влияют на дубы. Но тяжело прогнозировать действие метаболитов на состояние почвы, поскольку они могут неодинаково влиять на разные организмы, вступать в реакции с другими метаболитами и образовывать абсолютно новые вещества; при этом их влияние может заметно варьировать в зависимости от концентрации [9].

Физико-химические функции

Физико-химический пылесос

Мелкие (диаметром до 0,25 мкм) коллоидные частицы почв адсорбируют газы, жидкости, прочие молекул. Чем больше таких мелких частиц, тем сильнее поглощение, что позволяет удерживать в почве элементы питания, которые иначе вымылись бы. При этом вещества могут оставаться доступными растениям, а могут, наоборот, иммобилизовываться. Существуют разные способы оптимизации этой функции: известкование кислых почв и гипсование засоленных, внесение органических удобрений, добавление глины в песчаные фракции и т.д. [2].

В почвах задерживаются не только полезные элементы, но и токсичные, такие как тяжелые металлы. Ртуть, попавшая на поверхность почвы, вымывается очень медленно (доли процента в год). В результате промышленных загрязнений атмосферы аэрозолями на поверхности почвы оседает много пыли с токсичными веществами. Поэтому необходимо учитывать эту функцию при проектировании заводов, свалок, трубопроводов и т.д. [2].

Губка для микроорганизмов

Микроорганизмы защищены от выноса за пределы почвенного профиля с нисходящим током воды. Они удерживаются в почве благодаря проникновению внутрь почвенных частиц, которые служат для них «якорем» [7].

Информационные функции

Биологические часы

Многие свойства почвы меняются периодически: в ней существуют особые тепловой, водный, солевой и пищевой режимы [2]. Так, было показано, что ведущим фактором запуска роста корней является температура почвы. Ярким примером может служить и ускорение сезонного развития растений в период дождей в засушливых регионах. Влияние годовой динамики пищевого режима почв на сезонные изменения заметны в колебании численности микроорганизмов в период обильного листопада. Органики становится больше, организмы лучше обеспечены едой и активно размножаются.

Рисунок 4. Чилийская пустыня после дождя

Старт сукцессий

Эта функция проявляется, например, в изменении биоценозов после лесного пожара, заболачивания, засоления и других событий, которые вызывают стадийное изменение почвы как среды обитания [11]. Другая форма проявления этой функции связана с деятельностью фитофагов (потребителей растений). Например, в степи в результате активности корневых вредителей некоторые растения погибают, и их сменяют другие виды [2].

«Память» биогеоценоза

Ряд ученых рассматривает почву как «память» ландшафта, сохраняющую информацию о протекавших в нём процессах [12]. Также есть теория о двуединой природе почвы, согласно которой почвенное тело состоит из почвы-памяти — комплекса устойчивых свойств и признаков, возникших в определенный период времени, — и почвы-момента — совокупности наиболее изменчивых процессов и свойств почвы в момент наблюдения. С помощью почвы-памяти происходит накопление и хранение информации, а благодаря почве-моменту отражаются сиюминутные изменения среды. Это свойство существует, потому что почва полностью зависит от условий среды и, в отличие от живых организмов, не может мигрировать за этими условиями [2].

Приобретение новой информации нередко сопровождается потерей имеющейся. Например, если на одной территории много раз менялись условия среды, вполне вероятно, что такие периодические преобразования приведут не только к утрате имевшихся данных, но и к усложнению расшифровки сохранившихся. В таком случае почва не может адекватно отражать события, происходящие с ней, а расшифровка хранящихся в ней данных оказывается достаточно сложной. Это можно сравнить с чтением листка бумаги, на котором много раз писали разные авторы [2].

Целостные функции

Трансформация веществ и энергии

Почва преобразует попадающие в ее сферу вещества (например, горные породы), в результате чего создаются благоприятные условия для жизни организмов. Например, в верхних горизонтах накапливаются доступные формы элементов, необходимых для питания растений. Или же минералы разрушаются под действием воды, кислоты и жизнедеятельности организмов. Важный результат такой трансформации — высвобождение в ходе разложения органических остатков энергии, аккумулированной при фотосинтезе. Эта энергия высвобождается не только в тепловой, но и в химической форме [12].

Санитарная функция почв

Эта функция проявляется в трех аспектах.

Первый связан с участием почвенных организмов в деструкции поступающей органики. Это наблюдается при разложении опавших листьев: осенью они появляются, но в следующем году их уже нет. Если бы этого не происходило, поверхность земли давно была бы заполнена продуктами жизнедеятельности всех организмов. К этой форме проявления санитарной функции можно отнести и биологическую нефтедеструкцию. В почвах всегда есть микроорганизмы, способные разрушать углеводороды нефти. Обычно их немного, но как только нефтепродукты попадают в почву, численность нефтедеструкторов резко возрастает, так как конкурентов в такой среде у них почти нет. Постепенно нефть разрушается, и почва вновь приходит в свое естественное состояние [13]. Долгое время полагали, что деструкция органических остатков осуществляется только прокариотами. Но позже была установлена важная роль в этом процессе грибов, простейших, беспозвоночных. Там, где санитарная функция беспозвоночных ослаблена, в экосистеме быстро происходят неблагоприятные изменения. Так, в Австралии некоторые пастбища страдали от того, что на поверхности почвы скапливался помет скота: из-за ослабленных беспозвоночных в почве он просто не мог нормально разлагаться [2].

Второй важный аспект санитарной функции почвы связан с антисептическими свойствами, не дающими болезнетворным организмам активно развиваться. В самόй почве лишь единичные виды могут вызывать болезни растений, животных или человека. Однако в почву поступают отбросы и органические удобрения, содержащие представителей патогенной микрофлоры. Механизмы распространения болезней при почвенном загрязнении различны. Это может быть инфицирование при употреблении в сыром виде сельскохозяйственной продукции, попадание патогенов в воздух, воду и т.д. Сама почва является неблагоприятным субстратом для патогенных организмов, но процесс естественного обеззараживания может занимать продолжительное время. На болезнетворные организмы в почве негативно влияет целый ряд факторов: дефицит подходящего источника питания, жизнедеятельность других организмов, активность бактериофагов и т.д. [2].

Третья форма проявления санитарной функции почв заключается в разрушении почвенными микробами продуктов обмена живых организмов. Это предотвращает накопление токсичных метаболитов.

Итоги

Почва выполняет ряд важных функций в экосистеме. Организмы могут использовать ее как дом и получать из нее питательные элементы. Почва служит источником различных ценных веществ: довольно часто поиск антибиотиков начинают именно в ней [14]. Также она является опорой для наземных организмов, и от ее свойств зависят условия их передвижения. Немаловажен и тот факт, что почва — это самоочищающаяся система, способная к ликвидации химически опасных реагентов и патогенных организмов. Именно поэтому многие ученые посвящают свою жизнь ее изучению.

Источник