Обоснование системы применения удобрений

Система применения удобрений – это комплекс агрономических и организационных мероприятий по рациональному использованию удобрений с целью: 1). Повышение урожайности культур и улучшения качества растениеводческой продукции.

2). Повышение плодородия почвы

3).Повышение производительности труда и экономической эффективности возделывания культур.

Система удобрений в севообороте – это распределение органических и минеральных удобрений, извести и других удобрительных средств по полям севооборота. Система применения удобрения в севообороте является частью системы удобрения в хозяйстве.

В севообороте с многолетними травами сначала удобряют покровную культуру. Под покровные культуры предусматривают внесение до посева повышенных доз фосфорных и калийных удобрений. Заделанные под вспашку фосфорно-калийные удобрения служат хорошим источником элементов питания для клевера после уборки покровной культуры и в последующий период. Поэтому те дозы которые получились по предыдущим расчетам клевер 1 г.п. калия равным 9 кг/га и клевер 2 г.п. калия 4 кг/га перераспределяем под покровную культуру.

Озимая пшеница более требовательна к азотным удобрениям. Они действуют наиболее сильно на почвах низкого плодородия, а также в случае короткого периода между уборкой предшествующей культуры и посевом озимых, когда в почве не может накопиться достаточного количества минерального азота. Азотные удобрения в качестве основного вносят под озимые с заделкой плугом, культиватором или дисковой бороной. Избыточное питание растений азотом в осенний период снижает накопление в них сахаров и ухудшает устойчивость к перезимовке. Однако и недостаток азота в этот период также отрицательно сказывается на развитии озимых. Поэтому при посеве озимых по непаровым предшественникам необходимо внесение азотных удобрений перед посевом в количестве 1 /3 от нормы азота. Следовательно, в осенний период применяют азота примерно 30% от нормы.

Рядковое удобрение озимых – важный агрохимический приём. Главная роль в нём принадлежит фосфору, меньше азоту, а калий практически не оказывает положительного влияния. Рекомендуемая доза рядкового удобрения Р10 в виде гранулированного суперфосфата или N 10P 10K10 в виде комплексного удобрения — нитрофоска. Но не следует вносить в рядки большие дозы азотных и калийных удобрений, так как это может снизить всхожесть семян ввиду высокой концентрации солей. При весенней подкормке озимых эффективны только азотные удобрения, фосфорные и калийные в этом случае дают незначительный эффект. Лучший срок ранневесенней подкормки – сразу после таяния снега, схода с полей воды по замёрзшей почве. Запаздывание с подкормкой резко снижает её эффективность вследствие быстрого подсыхания почвы. При подкормке обычно используют аммиачную селитру, сульфат аммония и мочевину. В нашем случае аммиачную селитру в дозе 110 кг/га. На качество зерна озимой пшеницы положительное влияние оказывает поздняя некорневая азотная подкормка. Лучшее азотное удобрение для некорневой подкормки – мочевина. У нас доза мочевины составляет 30 кг/га. Мочевина служит не только источником азотного питания, но и физиологически активным веществом, существенно усиливает фотосинтез и, увеличивая распад белков в листьях, способствует более полному оттоку азотистых веществ из них в колос.

Кукуруза очень требовательна к почвенному плодородию. Она не переносит кислых почв, и без известкования даже при внесении высоких доз органических и минеральных удобрений нельзя получить хороший урожай для этой культуры. Наиболее интенсивное потребление питательных веществ наблюдается в период быстрого роста за сравнительно короткий промежуток времени – от выметывания до цветения. Навоз (20 т/га в данном севообороте), фосфорные и калийные удобрения рекомендуются применять под зяблевую обработку почвы. Азотные удобрения лучше вносить под предпосевную обработку почвы, в данном случае вноситься аммиачная селитра в дозе 102 кг/га по предпосевную культивацию. Роль азота возрастает при выращивании кукурузы как кормовой культуры (кукуруза на силос в данном севообороте), особенно когда при загущенном посеве предлагается раннее использование зеленой массы. При посеве вносим нитрофоску в дозе 5 кг/га.

Под гречиху мы вносим фосфорные в виде суперфосфата гранулированного в дозе 47 кг/га и калийные удобрения в виде хлористого калия в дозе 62 кг/га. Эти удобрения заделываются осенью под вспашку. Азотных удобрений в основное внесение мы не даём. При посеве вносим нитрофоску.

Для кормовой свеклы наиболее эффективны азотные, затем фосфорные, а в последнюю очередь калийные удобрения. Азотные удобрения лучше вносить весной под культивацию в виде аммиачной селитры в нашем случае в дозе 75 кг/га. Фосфорных в основное внесение мы не даём, но при посеве добавляем 20 кг/га в виде суперфосфата гранулированного. Калийных даём в основное в дозе 99,5 кг/га в виде хлористого калия. И фосфорные и калийные удобрения заделывают с осени под плуг.

Потребление питательных веществ у яровой пшеницы (с подсевом клевера) происходит наиболее интенсивно в фазу выхода в трубку. Внесение осенью под плуг фосфорно-калийных удобрений обеспечивает большую прибавку зерна, чем при заделке их весной культиватором. В нашем случае фосфорные удобрения вносим в виде суперфосфата гранулированного в дозе 62 кг/га, а калийные в виде хлористого калия в дозе 38 кг/га. Азотные удобрения вносим в виде аммиачной селитры в дозе 109 кг/га весной под культивацию. В рядки при посеве яровой пшеницы вносим NPK всего по 10 кг/га в виде комплексного удобрения – нитрофоска.

Годовой и календарный планы применения удобрений

В соответствии с разработанной системой удобрения составляют годовой и календарный планы внесения удобрений.

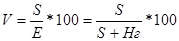

При переводе количества кг д. в. N, P, K на имеющиеся или поступающие в хозяйство азотные, фосфорные, калийные, комплексные удобрения исходят из % содержания в них элементов питания. Для перевода пользуются формулой:

Н —доза удобрений;

А— доза д. в., кг/га;

В— % содержания питательных веществ в удобрениях.

В основное удобрение под озимую пшеницу необходимо внести 99 кг/га д.в фосфора и 53 кг/га д.в калия. В хозяйстве используется аммофос и хлористый калий. Так как аммофос содержит 50% д.в, то норма физической массы удобрения равна 1,98 ц/га (99 : 50), а на всю площадь будет равна 20,79 т (105*1,98:10). Хлористый калий содержит много хлора, что отрицательно сказывается на культуре, но, к сожалению в наше хозяйство поступает именно это калийное удобрение, и мы вынуждены использовать именно его. Так как хлористый калий содержит 60 % д.в. то норма физической массы удобрения равна 0,9 ц/га (53:60) а на всю площадь будет равна 9,3 т (105*0,9:10). В основное удобрение под озимую пшеницу используют также и азотные удобрения. В нашем случае аммофос. Доза азотного удобрения у нас 23 кг/га. Доза аммофоса будет составлять 23,76 кг/га, а так как он содержит 12% д.в., то доза в физической массе составит 1,98 ц/га(24,6:12), на всю площадь 20,79 т (105*1,98:10)

Расчет для остальных культур в потребностей удобрений аналогичен.

Формы удобрений записываются общепринятыми обозначениями:

— Nаа — азотнокислый аммоний (аммиачная селитра);

— Кк – калий хлористый;

— Рсг – суперфосфат гранулированный;

— Nс — натриевая селитра.

Таблица 9. – Годовой план применения удобрений на 2008 год

Источник

Курсовая работа: Система применения удобрений в севообороте хозяйства 2

| Название: Система применения удобрений в севообороте хозяйства 2 Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Тип: курсовая работа Добавлен 12:13:13 24 января 2010 Похожие работы Просмотров: 314 Комментариев: 22 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Севообороты | Площадь, га | Планируемая урожайность, т/га |

| Итого | 875 | 104.7 |

Агрономические свойства почвы

| № поля | Тип и разновидность почв | Механический состав | Содержание гумуса, % | Содержание легкогидролизируемого N, мл/кг | Ph | Дерново-подзолистая | супесчаная | 1,3 | 32 | 4,7 | 12 | 3,9 | 75,4 | 60 | 40 |

Коровы — 110 Куры – 700

Телята — 370 Цыплята — 1800

1. Агроклиматическая характеристика

2. Агрохимическая характеристика почвы севооборота

3. Баланс гумуса

4. Накопление и распределение органических удобрений

5. Определение норм удобрений под с/х культуры и расчет потребности в удобрениях в севообороте

6. Обоснование сроков и форм применяемых удобрений

7. План распределения удобрений в севообороте (при неограниченной и ограниченной его обеспеченности)

8. Годовой план применения удобрений

9. Календарный план внесения удобрений

10. Комплексное агрохимическое окультуривание полей

11. Потребность в с/х технике по внесению удобрений

Список использованной литературы

Введение

Агрономическая химия, или агрохимия, — наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сельскохозяйственных культур, о круговороте веществ в земледелии и использовании удобрений для увеличения урожая, улучшения его качества и повышения плодородия почвы. Современная агрохимия — теоретическая биологическая и химическая дисциплина, имеющая прямые выходы в практику сельскохозяйственного производства.

Агрохимия в настоящее время по праву занимает центральное место среди агрономических дисциплин, так как применение удобрений — самое эффективное средство развития и совершенствования растениеводства. Значение агрохимии усиливается в связи с тем, что она изучает в сумме все воздействия на растения и приемы их выращивания.

Главная задача агрохимии — управление круговоротом и балансом химических элементов в системе почва—растение. Применение удобрений — главный способ вмешательства человека в этот круговорот.

Задача современного агрохимика — в определении точных параметров круговорота всех биогенных элементов с учетом зон выращивания и специфики различных сельскохозяйственных растений и их сортов при разных заданных уровнях продуктивности.

Цель агрономической химии — создание наилучших условий питания растений с учетом знания свойств различных видов и форм удобрений, особенностей их взаимодействия с почвой, определение наиболее эффективных форм, способов, сроков применения удобрений.

Агрохимия играет важную роль в интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, в создании оптимальныхуровней всех факторов, участвующих в формировании урожая, в их наиболее благоприятном сочетании. Получение максимального экономически выгодного урожая базируется на использовании лучших сортов, обеспечении необходимых физических и химических свойств почв, комплексном применении средств химизации в период вегетации растений, своевременном и качественном выполнении всех агротехнических работ.

Агрохимия как наука развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Это определяется запросами практики, необходимостью постоянно увеличивать продуктивность сельскохозяйственных культур на основе роста применения минеральных и органических удобрении, улучшения технологии возделывания сельскохозяйственных культур, достижений селекции и других наук.

| Мэбесть, (росмука, минерапь-ны5 уаооре пая |

1. Агроклиматическая характеристика

Климат

По агроклиматическому районированию области район местоположения совхоза – техникума «Калужский» относится к 1 агроклиматическому району, характеризующемуся теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Весенний выпас скота рекомендуется начинать, когда высота травостоя на лугах достигает 15 – 20 см. Для Калужской области эта дата по средним многолетним данным приходится на 30 апреля, а начало устойчивого пастбищного периода на 10 мая. Продолжительность пастбищного периода для области составляет в среднем 143 дня. На территории района злаковые травы зацветают 13 – 15 июня, на этот период приходится начало кошения злаковых, а начало сенокошения бобовых приходится на 17 – 19 июня.

Запасы продуктивной влаги в почве в начале вегетации 220 – 240 мм., в течении лета убывают, достигая минимума в конце июня (160мм). Основные запасы влаги увеличиваются до 180 – 200 мм. Ветровой режим характеризует преобладанием северо – западных и западных ветров в теплый период и юго – западных в холодный период года. Скорость ветра в холодный период — 3,5 – 5 м\с, в теплый период — 2,5 – 3 м\с. Агроклиматические условия в целом благоприятны для с\х культур, возделываемые в совхозе, однако не так уж редко ощущается недостаток осадков в критические периоды их роста. За последние 8 лет засуха ощущалась 3 года. С этим фактом нельзя не считаться. В хозяйстве нужны сорта не только с высоким потенциалом продуктивности, но и со стабильной урожайностью. Кроме того, имея ввиду, что не благоприятные факторы слабо оказываются на более плодородных почвах, основным звеном культуры земледелия следует считать неуклонное повышение плодородия почвы.

Основные показатели и характеристики агроклиматических условии представлены в таблице №1.

Таблица №1. Агроклиматические показатели

| № | Показатели | Сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | Средняя многолетняя сумма осадков, мм за год за вегетационный период в т.ч. за май, июнь, июль, август | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3 | Продолжительность вегетационного периода, дней ( с температурой выше +5 С 0 ) | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4 | Теплообеспеченность вегетационного периода, С 0 (сумма температур выше +10 С 0 ) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| № поля | Тип и разновидность почв | Механический состав | Содержание гумуса, % | Содержание легкогидролизируемого N,мл/кг | Ph | Дерново-подзолистая | супесчаная | 1,3 | 32 | 4,7 | 12 | 3,9 | 75,4 | 60 | 40 |

V% — степень насыщенности основаниями

3. Баланс гумуса

Гумус – это смесь различных по составу и свойствам высокомолекулярных азотосодержащих соединений имеющих общие черты строения и общность некоторых свойств.

Гумусовые вещества: гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумин.

Источники гумуса – свежие, неразложившиеся вещества растительного и животного происхождения, ежегодно поступающие в почву в виде наземного и корневого опада растений, остатков животного происхождения, в том числе микроорганизмов, состоят из веществ неспецифической природы (белки, углеводы и др.).

Поступление источников гумуса непосредственно в почву, в отличие от поверхностного, улучшает условия взаимодействия продуктов гумификации с твердой фазой почв и снижает интенсивность их минерализации.

К общепринятым изменениям условий гумусообразования относятся следующие:

· изменения количества и состава источников гумуса;

· изменение водного режима;

· постоянное отчуждение азота, углевода и зольных элементов;

· действие минеральных удобрений.

К региональным изменениям условий гумусообразования относятся: орошение, осушение, химические мелиорации.

Органические удобрения – источник гумуса в пахотных почвах. В отличие от растительных остатков в навозе и торфяных компостах до 50% их массы составляют готовые гумусовые вещества.

Органические удобрения характеризуются узким отношением С : N (ниже 20-25). Оптимальная доза органических удобрений – 15-40т/га в год в зависимости от культуры.

Влияние обработок почвы на условия гумусообразования проявляется разносторонне. В результате механических обработок происходит равномерное распределение массы органических удобрений и послеуборочных остатков в пределах пахотного слоя, что положительно сказывается на гумификации: улучшается аэрация. Снижение содержания гумуса и ухудшение структурного состояния почв – негативные последствия интенсивных обработок.

Влияние минеральных удобрений на гумусовое состояние почв может быть прямым и косвенным. Прямое проявляется в изменении условий гумификации, косвенное через посредство растений. При внесении минеральных удобрений увеличивается урожай и количество послеуборочных остатков, что приводит к увеличению содержания гумуса. Однако очень высокие дозы минеральных удобрений могут приводить к угнетению почвенной биоты, ухудшению физических свойств почв и условий гумусообразования.

Степень изменения гумусового состояния пахотных почв зависит от того, насколько сильно изменились условия гумусообразования. Как правило, при освоении целинных почв под пашню происходит снижение содержания гумуса и усиление минерализации. Наиболее резкое снижение происходит в первые 10-20 лет после распашки. В этот период минерализуются наименее устойчивые группы гумусовых веществ. При внесении органических удобрений содержание гумуса повышается до уровня соответствующего дозе внесения органических удобрений, при этом соответственно изменяются запасы и состав гумуса. Чем больше вносится органических удобрений, тем более высокий уровень стабилизации содержания и запасов гумуса устанавливается в почве.

Таким же образом устанавливаются уровни стабилизации содержания запасов и качественного состава гумуса при изменении других факторов и условий гумусообразования.

Таблица №3 Баланс гумуса в севообороте

| Севообороты | Площадь, га | Содержание гумуса, % | Гумуса | Минерализуется гумуса в год, т/га | Восполняется гумуса за счет пожнивных и корневых остатков в год, т/га |

| Итого | 875 | 9.1 | 273 | 6,6 | 2,6 |

| Среднее | 125 | 1,3 | 39 | 0,94 | 0,37 |

Дефицит гумуса равен 1,0 — 0,4=0,6т или 600 кг на 1 га

220∙20/100 = 44кг с 1 т навоза. На поля севооборота вносится навоз, содержащий сухого органического вещества 22 % или 220 кг на I т.д. Другие органические удобрения приравниваются к навозу по содержанию органического вещества. Коэффициент гумификации навоза 20 %. Следовательно, количество гумуса, образующего от 1 т навоза. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить в среднем ежегодно на 1 га пашни севооборота 600/44 = 13,6т навоза или соответствующее количество другого органического удобрения — расчетная насыщенность севооборота органическими удобрениями. Фактическая насыщенность севооборота органическими удобрениями 10 т. Обеспечивается фактическое восполнение потерь гумуса за счет вносимых органических удобрений 10∙44=440 кг на 1 га.

Баланс гумуса 14*44 = 616 кг на 1га

616 – 600 = 16 кг\га, следовательно баланс гумуса положительный

Вывод: баланс гумуса + , для его сохранения нужно поддерживать данное количество удобрений.

4. Накопление и распределение органических удобрений

К органическим удобрениям относятся навоз, навозная жижа, птичий помет, фекалии, различные компосты, сапропель, сидераты и другие.

Роль органических удобрений:

-Источники элементов питания;

-Улучшают свойства почвы (повышают емкость поглощения, буферность);

-Усиливают деятельность микроорганизмов

Навоз — полное органическое удобрение, содержащее все необходимые для растения питательные элементы. Кроме того, в зависимости от конкретных хозяйственных условий в составе навоза может быть подстилка. По этому признаку различают: обычный подстилочный навоз и полужидкий или жидкий бесподстилочный навоз.

Подстилочный навоз как источник питательных веществ для растений. После внесения в почву он под влиянием микроорганизмов минерализуется. По данным многолетних опытов Долгопрудной агрохимической опытной станции им. Д. Н. Прянишникова, заложенных на дерново-подзолистых почвах, из общего количества органических веществ внесенного навоза в среднем 72 % минерализуется и 28 % переходит в состав почвенного гумуса. Скорость минерализации зависит как от качества навоза, так и от свойств почвы, ее водно-воздушного режима, реакции и т. д. Большая часть углерода! содержавшегося в составе органических веществ навоза, в процессе разложения в почве окисляется до углекислого газа, причем его образуется тем больше, чем меньше степень разложения.

Бесподстилочный навоз при хранении расслаивается на три слоя: верхний — плотный плавающий, внизу — осадок, а между ними — жидкий. Чтобы обеспечить однородность навозной массы, в хранилище должно быть устройство для ее перемешивания. Перемешивание (гомогенизация) бес подстил очного навоза следует проводить не реже 1 раза в неделю, а в период внесения навоза — несколько раз в день по 40—70 мин. Необходимо также измельчить при помощи специальных устройств крупные частицы до размера не более 25 мм. Бесподстилочный навоз также запахивают с измельченной соломой, оставленной на поле после уборки, или с предварительно разбросанным торфом.

Бесподстилочный навоз можно применять не только в качестве основного удобрения (т. е. до посева или посадки), но также и в подкормку сельскохозяйственных культур.

Дозы бесподстилочного навоза (92 %-ной влажности, содержание азота около 0,3 %) в зависимости от вида сельскохозяйственных культур и их урожайности могут составлять от 30—50 (под зерновые культуры) до 100—150 т/га (под высокоурожайные пропашные культуры).

Торф используется на подстилку, как составная часть различных компостов, для изготовления торфоперегнойных горшочков, мульчирования, а также для совместного применения с минеральными удобрениями. Использование большинства видов торфа в чистом виде на удобрение агрохимически неэффективно и экономически нецелесообразно.

Верховой торф отличается меньшей степенью разложения и зольностью, большей кислотностью, он беднее по содержанию питательных веществ.

Для низинного торфа характерны высокая степень разложения, большее содержание азота и зольных веществ, меньшая кислотность. Переходный торф обладает промежуточными свойствами между верховым и низинным; в верхних слоях торфяников он по свойствам приближается к верховому, а в более глубоких слоях — к низинному.

Таблица №4 Накопление навоза в хозяйстве

| Вид скота | Кол-во голов шт. | Стойловый период | Вывоз навоза | |

| От одного животного | От всего поголовья | |||

| Всего | 2472 | |||

| с учетом потерь | 1706 | |||

| Потери при хранение в % | 31 | |||

| Всего | 3040 | |||

| с учетом потерь | 2857 | |||

| Потери при хранение в % | 6 | |||

Общие количество накопленного навоза с учетом потерь:

Вывод: Количество навоза в данном хозяйстве не хватает для обеспечения органическими удобрениями и поэтому навоз применяют не в чистом виде, а смешанном с компостами.

Для нормального обеспечения гумуса нужно вносить 13,6 т\га

Навоза всего 13,6*875 = 11900т

В хозяйстве накапливается – 4563т, а всего нужно 11900т, следовательно нужно использовать компосты.

Таблица №5 Приготовление компостов в хозяйстве

| Вид компоста | Компостируемый материал | Соотношение компостов | Расход на приготовления компоста | выделяется для данного севооборота, т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Виды удобрений | Выделяется для данного севооборота, т | Используется в других севооборотах, т | |

| Навоз, всего | 4563 | 11900 | |

| В т.ч. подстилочный | 1706 | ||

| Жидкий | 2857 | ||

| Компосты, всего | 12320 | ||

| Всего | 12320 | 11900 | 420 |

5. Расчет норм удобрения на планируемый урожай

| Показатели | Горох + овёс (23т) | Озимая рожь (2,9т) | Картофель (18т) | Ячмень (3т) | Кукуруза на силос (35т) | Однолетние травы (20т) | Яровая пшеница (2,8т) | |||||||||||||||

| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||

| 1 | Вынос элементов питания 1 т урожая, кг | 3 | 1,4 | 5 | 30 | 13 | 30 | 6 | 2 | 9 | 27 | 10 | 25 | 4 | 1,5 | 5 | 25 | 6 | 15 | 36 | 12 | 25 |

| 2 | Вынос элементов питания урожаем кг/гa | 69 | 32 | 115 | 87 | 38 | 87 | 108 | 36 | 162 | 81 | 30 | 75 | 140 | 52,5 | 175 | 50 | 12 | 30 | 10 | 33,6 | 70 |

| 3 | Средневзвешенное содержание подвижных элементов питания, мг/кг почвы | 3,2 | 6 | 4 | 3,2 | 6 | 4 | 3,2 | 6 | 4 | 3,2 | 6 | 4 | 3,2 | 6 | 4 | 3,2 | 6 | 4 | 3,2 | 6 | 4 |

| 4 | Запасы питательных веществ в почве кг/га | 9,6 | 18 | 12 | 9,6 | 18 | 12 | 9,6 | 18 | 12 | 9,6 | 18 | 12 | 9,6 | 18 | 12 | 9,6 | 18 | 12 | 9,6 | 18 | 12 |

| 5 | Коэффициент использования элементов питания из почвы, % | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 7 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 |

| 6 | Используется растениями из почвы, кг /га | 1,92 | 0,9 | 1,2 | 1,92 | 0,9 | 1,2 | 1,92 | 1,26 | 2,4 | 1,92 | 0,9 | 1,2 | 1,92 | 0,9 | 2,4 | 1,92 | 0,9 | 1,2 | 1,92 | 0,9 | 1,2 |

| 7 | Последействие органических удобрений, кг/га | — | — | — | — | — | — | 22,5 | 6 | 36 | 15 | 3 | 18 | — | — | — | 48,8 | 13 | 39 | 32,5 | 6,5 | 39 |

| 8 | Последействие минеральных удобрений, кг/га | — | 17,5 | 9 | — | 40,8 | 65,5 | — | 28,6 | 6 | — | 10,4 | 72,4 | — | 12,55 | — | — | 5,28 | — | — | 0,016 | — |

| 9 | Используется растениями из пожнивных остатков бобовых культур, кг/га | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 10 | Внесено с т/га органических удобрении, кг/га | — | — | — | 150 | 60 | 180 | — | — | — | — | — | — | 325 | 130 | 390 | — | — | — | — | — | — |

| 11 | Коэффициент использования из органических удобрений, % | — | — | — | 20 | 30 | 50 | — | — | — | — | — | — | 20 | 30 | 50 | — | — | — | — | — | — |

| 12 | Используется растениями из органических удобрений кг/га | — | — | — | 30 | 18 | 90 | — | — | — | — | — | — | 78 | 39 | 195 | — | — | — | — | — | — |

| 13 | Необходимо обеспечить за счет минеральных удобрений, кг /га | 67 | 18 | 104,8 | 55 | -22 | 20 | 83,6 | 6,14 | 118 | 64 | 15,7 | -16,6 | 60 | 0,05 | -22,4 | 45 | -7,2 | -10,2 | -24,5 | 26 | 30 |

| 14 | Коэффициент использования элементов питания из минеральных удобрений, % | 60 | 15 | 50 | 60 | — | 50 | 60 | 15 | 50 | 60 | 15 | — | 60 | 15 | 50 | 60 | — | — | — | 15 | 50 |

| 15 | Требуется внести с минеральными удобрениями с учетом КИУ, кг/га | 112 | 120 | 210 | 92 | — | 40 | 139 | 41 | 236 | 107 | 121 | — | 100 | 0.33 | — | 75 | — | — | — | 175 | 60 |

| 16 | Имеются минеральные удобрения | Naa | Pcd | Kc | Naa | — | Kc | Naa | Pcd | Kc | Naa | Pcd | — | Naa | Pcd | — | Naa | — | — | — | Pcd | Kc |

| 17 | % действующего вещества в удобрении | 34.5 | 40 | 40 | 34.5 | — | 40 | 34.5 | 40 | 40 | 34.5 | 40 | — | 34.5 | 40 | — | 34.5 | — | — | — | 40 | 40 |

| 18 | Требуется внести форм минеральных удобрении с учетом % д. в. , ц/га | 3.25 | 3 | 5.25 | 2.7 | — | 1 | 4 | 1.025 | 5.9 | 3.1 | 3 | — | 2.9 | 0.01 | — | 2.2 | — | — | — | 4,4 | 1,5 |

Таблица 7 Потребность в удобрениях в севообороте для получения планируемой урожайности

| № поля | культура | Площадь, га | Планируемая урожайность, т | Нормы удобрений на 1 га | Требуется на всю площадь | ||||||

| органических | минеральных, действующих вещества, кг | органических | минеральных, действующих вещества, кг | ||||||||

| N | P2 O5 | K2 O | N | P2 O5 | K2 O | ||||||

| 1 | Горох+овес | 125 | 23 | — | 112 | 120 | 210 | — | 1400000 | 150000 | 2625000 |

| 2 | Озимая рожь | 125 | 2,9 | 30 | 92 | — | 40 | 375000 | 1150000 | — | 500000 |

| 3 | Картофель | 125 | 18 | — | 139 | 41 | 236 | — | 1377500 | 512500 | 2950000 |

| 4 | Ячмень | 125 | 3 | — | 107 | 121 | — | — | 1337500 | 1512500 | — |

| 5 | Кукуруза на силос | 125 | 35 | 65 | 100 | 0,33 | — | 812500 | 12500 | 41,25 | — |

| 6 | Однолетние травы | 125 | 20 | — | 75 | — | — | — | 937500 | — | — |

| 7 | Яровая пшеница | 125 | 2,8 | — | — | 175 | 60 | — | — | 2187500 | 750000 |

| Итого: | 18750000 | 21500000 | 362541,25 | 82500000 | |||||||

Насыщенность севооборота удобрениями:

1. Органическими — 21428,6 т/га

2. Минеральными, питательных веществ — всего 119271,5 кг/га

K2 O — 94286 кг/га

6. Обоснование сроков и форм применяемых удобрений

| № поля | Культура | Обоснование |

| 1 | Горох +овес | Культура способны усваивать азот из атмосферы и в большей степени, чем другие культуры, использовать фосфор из труднодоступных фосфорных соединений почвы. У гороха и вики поступление азота и калия заканчивается к периоду полного цветения, а фосфора — к созреванию. Культура хорошо растут на связных нейтральных или близких к нейтральной реакции почвах и положительно отзываются на внесение извести, и только люпин нормально развивается на кислых песчаных и супесчаных почвах, отрицательно реагируя на известкование. Эффективность азотных удобрений на бобовых культурах может зависеть от кислотности почвы, фосфорно-калийного питания, влажности и температуры почвы, инокуляции семян, от применения разных форм азотных удобрений, от применения микроудобрений (прежде всего молибдена) и др. Общим характерным результатом проведенных опытов является то, что если уровень плодородия почвы не в состоянии обеспечить бобовые растения достаточным количеством минерального азота в начальный период их развития (до начала активной деятельности клубеньков) при других благоприятных факторах, то внесение азотных удобрений положительно сказывается на урожае бобовых и образовании на их корнях клубеньков и их активности. Когда же количество минерального азота в почве вполне достаточно для начального развития бобовых (хорошо окультуренные почвы), то, как правило, азотные удобрения неэффективны. Сроки внесения и способы заделки минеральных удобрений под зерновые бобовые такие же, как и для яровых зерновых культур. Калийные удобрения желательно применять с меньшим содержанием хлора. |

| 2 | Озимая рожь | Рожь главным образом густится осенью. Озимая рожь менее требовательна к плодородию почвы, чем другие зерновые культуры. Ее можно возделывать на легких почвах, а также на почвах с повышенной кислотностью, она хорошо растет в интервале кислотности почв от слабокислой до слабощелочной и лучше использует элементы питания из труднодоступных соединений почвы. Озимые очень отзывчивы на органические удобрения, окупаемость которых выше, чем при возделывании яровых зерновых. Фосфорные и калийные удобрения следует заделывать под плуг или вносить ленточным способом переоборудованными зернотуковыми сеялками СЗ-3,6 и СЗС-2,1. Только небольшую дозу фосфорных удобрений (10—15 кг/га Р2 О5 )оставляют для рядкового внесения. Если под озимые ограничиваются поверхностной обработкой почвы, то фосфорные и калийные удобрения лучше внести под парозанимающую культуру с расчетом на озимые. Азотные удобрения действуют наиболее сильно на почвах низкого плодородия, а также в случае короткого периода между уборкой предшествующей культуры и посевом озимых, когда в почве не может накопиться достаточного количества минерального азота. |

| Картофель | Для обеспечения питания в севооборотах многолетних трав сначала удобряют покровную культуру. Для кислых почв необходимо проводить известкование. Заделки под вспашку фосфорно-калийных удобрений служат хорошим источником питательных элементов для клевера после уборки покровной культуры. Азотные снижают активность клубеньковых бактерий усваивать атмосферный азот. | |

| 4 | Ячмень | Эта культура дает высокие урожаи на плодородных дерново-подзолистых средне- и легкосуглинистых почвах. Оптимальная реакция почвы — слабокислая (рН 5,1—5,5). Высокая требовательность к почвенному плодородию объясняется слабой усваивающей способностью корневой системы, которая состоит из главного стержневого корня и мелких ответвлений и располагается в основном в пахотном слое. Лен очень плохо использует труднодоступные соединения почвы. Он имеет повышенную чувствительность к концентрации почвенного раствора, особенно в период прорастания семян. На нейтральных и карбонатных почвах страдает от избытка кальция и недостатка бора, что вызывает заболевание растений бактериозом. Критический период потребности льна в фосфоре приходится от всходов до фазы «елочки», в азоте — от фазы «елочки» до буто-низации и е калии — в первые три недели роста (фаза «елочки»), а также во время бутонизации, когда калий необходим для образования семян. К концу цветения поступление азота и калия в растение заканчивается, а фосфора составляет 80—90 %. К началу бутонизации (примерно через 7 нед после всходов) лен-долгунец накапливает 50—60 % азота, 40—50 % фосфора и 70— 75 %калия, причем около половины этого количества питательных веществ поступает в первые 10 дней быстрого роста. От начала бутонизации до конца цветения (всего за 3 нед) растение потребляет 40—50 % азота, 40 % фосфора и 25—30 °/о калия. |

| 5 | Кукуруза на силос | |

| 6 | Однолетние травы | Овес имеет мощную развитую корневую систему способную усваивать питательные вещества из всех горизонтов почвы. Овес менее требователен к почвенному плодородию и кислотности почвы. Он хорошо удается на среднекислых почвах и может произрастать на супесчаных. Органические удобрения под овес не вносят, используют последействие ранеевносимых под другие культуры. Из минеральных можно использовать фосфорную муку. Из калийных вносят хлористый калий. Вносят под зяблевую вспашку. Мочевину вносят весной в предпосевную культивацию. |

7. План распределения удобрений в севообороте

(при неорганической и органической обеспеченности)

В плане распределения прежде всего следует определить норму и место внесения навоза и других органических удобрений. В зерновых севооборотах обычно вносят их под озимые; в зерно — пропашных — под пропашные и озимые; в овощных — под наиболее отзывчивые культуры (огурцы, лук); в севооборотах с техническими культурами под предшественники или непосредственно ног эти культуры.

При распределении минеральных удобрений в севообороте, в зависимости от обеспеченности ими хозяйства, используют разные подходы: 1) составление плана при неограниченной обеспеченности: 2) составление плана при ограниченной обеспеченности хозяйства минеральными удобрениями.

При неограниченной обеспеченности хозяйства минеральными удобрениями в плане предусматривается внесение полной расчетной, нормы удобрений под все сельскохозяйственные культуры.

Таблица 9 План распределения удобрений в севообороте

| № поля | культура | Площадь, га | Доза удобрений на 1га | |||||||||||||

| Основные | Припосевные | Подкормка | ||||||||||||||

| органических | N | P2 O5 | K2 O | органических | N | P2 O5 | K2 O | N | P2 O5 | K2 O | N | P2 O5 | K2 O | |||

| 1 | Горох+овес | 125 | — | 90 | 171,3 | 232 | — | 90 | 171,3 | 232 | — | — | — | — | — | — |

| 2 | Озимая рожь | 125 | 30 | 4 | — | — | 42,5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 3 | Картофель | 125 | — | 39,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,1 | — | — |

| 4 | Ячмень | 125 | — | 47,8 | — | — | — | — | 9,6 | — | — | — | — | 47,8 | — | — |

| 5 | Кукуруза на силос | 125 | 65 | — | 14,7 | 8 | — | — | 14,7 | 8 | — | — | — | — | — | — |

| 6 | Однолетние травы | 125 | — | 76 | 92,6 | 90,4 | — | 76 | 80 | 80 | — | 12,6 | 10,4 | — | — | — |

| 7 | Яровая пшеница | 125 | — | 1,6 | 109 | 108 | — | — | 109 | 108 | — | — | — | 1,6 | — | — |

| 8 | Всего | 875 | 95 | 258,5 | 397,2 | 438,4 | 42,5 | 170 | 375 | 428 | 4 | 12,6 | 10,4 | 88,5 | — | — |

8. Годовой план применения удобрений

Кроме системы удобрения, разработанной на ротацию севооборота, составляется ежегодный план применения удобрений.

В годовых планах учитывают агрохимическую характеристику каждого поля, последействие удобрений, которой может быть максимальным, если предыдущий год был засушливым или минимальным, если в предыдущем благоприятном голу урожайность была выше запланированной.

Накопление органических и завоз минеральных удобрений о хозяйстве по разным причинам из года в год может изменяться. а следовательно, может нарушаться применение удобрений, предусмотренное системой, разработанной на ротацию.

И, наконец, поражение посевов болезнями и вредителями в предыдущем году, плохая перезимовка озимых и пересев их яровыми, несвоевременное проведение посева в связи с погодными условиями, должны найти отражение в годовом плане путем Корректировки норм, доз, способов внесения и подбором соответствующих форм имеющихся удобрений. Такая корректировка может быть сделана с помощью поправочных коэффициентов.

Таблица 10 Годовой план применения удобрения в севообороте

| № поля | культура | Основное удобрение | При посеве | В подкормку | |||||||||

| Под зяблевую вспашку | Под весеннюю культивацию | ||||||||||||

| Форма удобрений | Доза на 1 га | Требуется внесение удобрений | Форма удобрений | Доза на 1 га | Требуется внесение удобрений | Форма удобрений | Доза на 1 га | Требуется внесение удобрений | Форма удобрений | Доза на 1 га | Требуется внесение удобрений | ||

| 1 | горох+овес | — | — | — | N aa | 2,6 | 208 | — | — | — | — | — | — |

| — | — | — | Pсг | 8,5 | 680 | — | — | — | — | — | — | ||

| — | — | — | Kk | 4,6 | 368 | — | — | — | — | — | — | ||

| 2 | озимая рожь +трава | Орг. | 42,5 | 3400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| N aa | 0,12 | 9,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||

| 3 | клевер 1г.п. | — | — | — | — | — | — | N aa | 1,13 | 90,4 | N aa | 39,1 | 3128 |

| 4 | клевер 2г.п. | — | — | — | — | — | — | N aa | 1,38 | 110,4 | N aa | 47,8 | 3824 |

| — | — | — | — | — | — | Pсг | 0,15 | 12 | — | — | — | ||

| 5 | лен (соломка) | — | — | — | Pсг | 0,74 | 59,2 | — | — | — | — | — | — |

| — | — | — | Kk | 0,16 | 12,8 | — | — | — | — | — | — | ||

| 6 | ячмень | — | — | — | N aa | 2,2 | 176 | Pсг | 4,63 | 370,4 | — | — | — |

| — | — | — | — | — | — | Kk | 1,8 | 144 | — | — | — | ||

| 7 | овес | — | — | — | Pсг | 5,45 | 436 | — | — | — | N aa | 0,05 | 4 |

| — | — | — | Kk | 2,16 | 172,8 | — | — | — | — | — | — | ||

9. Календарный план внесения удобрений

На основании годового плана составляют календарный план внесения удобрений.

В календарном плане вначале указывают количество удобрений, вносимых в осенние сроки, когда закладывается основа будущего урожая, а затем в весенне-летние.

Правильно составленный календарный план дает четкое представление о потребности приобретения и хранения разных в идол и форм удобрений по сезонам и в течение года, а также позволяет рационально использовать транспортные и рабочие машины по внесению удобрений, осуществлять другие виды работ. По существу календарный план является рабочим планом бригады, он позволяет контролировать выполнение задания

Таблица 11 Календарный план внесения удобрений

| Примерный срок, декада, месяц. | Номер поля, культура | Площадь, га | Прием внесения | Требуестся форм удобрений на всю площадь, ц | ||||

| Орг,т | Naa | Pc г | Кк | |||||

| ОСЕНЬ | ||||||||

| 3 дек. августа | Озимая рожь+трава | 80 | Основной, под зяблевую вспашку | 42,5 | — | — | — | |

| 1 дек. октября | При посеве | — | — | — | — | |||

| Клевер 1г.п. | 80 | Основной, под покровную культуру | — | — | — | — | ||

| Подкормка | — | 39,1 | — | — | ||||

| 1 дек. сентября | Клевер 2 г.п. | 80 | Подкормка | — | — | — | ||

| 1 дек. сентября | Овес | 80 | Основной, под зяблевую вспашку | — | 1,6 | — | — | |

| Итого за осень: | 42,5 | 40,7 | — | — | ||||

| ВЕСНА | ||||||||

| 3 дек. апреля | Горох+овес | 80 | Основной, под весеннюю культивацию | — | — | — | — | |

| 1 дек. мая | Клевер 1 г.п. | 80 | Подкормка | — | — | — | — | |

| 1 дек. мая | Клевер 2 г.п. | 80 | Основной, под весеннюю культивацию | |||||

| 3 дек. апреля | Лен | 80 | Основной, под весеннюю культивацию | — | — | 14,7 | 8 | |

| 1 дек. апреля | Ячмень | 80 | Основной, под весеннюю культивацию | — | 76 | |||

| 1 дек. апреля | Овес | 80 | Основной, под весеннюю культивацию | — | — | 109 | 108 | |

| Итого за весну: | — | 85,6 | 123,7 | 116 | ||||

10. Комплексное агрохимическое окультурившие полей в севообороте

Комплексное агрохимическое окультуривание полей (КАХОП) — это научно обоснованная система применения средств химизации, являющаяся составной частью системы земледелия хозяйства. Оно включает последовательно выполняемые и согласуемые между собой агрохимические и агротехнические работы, указанные в проектно-сметной документации.

При определении места КАХОП за основу берут научно обоснованные системы земледелия хозяйства. Лучшими для окультуривания в севообороте являются поля, предназначенные для черного, чистого, сидерального и занятого пара. На них можно выполнять все мероприятия в оптимальные агротехнические сроки. Научными исследованиями установлено, что последействие КАХОП 4— 5 лет. Следовательно, в севооборотах с длинно ротацией в 7— 10 лет и -имеющих только одно паровое поле для КАХОП можно отводить поля, занятые рано убираемыми культурами (озимые и яровые, возделываемые на зеленый корм, многолетние травы первого укоса, пропашные — ранний картофель). Таким образом, КАХОП следует проводить на каждом поле не менее 1—2 раз за ротацию севооборота.

В системе КАХОП используют органические удобрения, химическую мелиорацию, фосфоритование, минеральные, в т. ч. жидкие удобрения, микроэлементы, реторданты и другие, средства химизации.

Таблица №12 Расчет потребности в удобрениях для получения заданного уровня обеспеченности почвы подвижными формами фосфора и калия (почва Д/п среднесуглинистая)

| Показатели | Питательные вещества | |

| P2 O5 | K2 O | |

| 1. Фактическое содержание в почве мг/кг | 80 | 90 |

| 2. Заданное содержание в почве, мг/кг | 150 | 150 |

| 3. Недостает для создания заданного уровня, мг/кг | 70 | 60 |

| 4. Норма затрат питательных веществ на увеличение содержания на 10 мг/кг почвы, кг/га | 90 | 80 |

| 5. Требуется внести питательных веществ для достижения заданного содержания, кг/га | 630 | 480 |

| 6. Внесено навоза 42,5 т/га, с которым поступило в почву , кг | 85 | 255 |

| 7. Необходимо внести питательных веществ с учетом навоза, кг/га | 545 | 225 |

Д – доза фосфорных и калийных удобрений для доведения содержания питательных веществ в почве до заданного уровня, кг д.в./га;

Сз и Сф – соответственно фактическое и заданное содержание питательных веществ в почве;

Н – норма питательных веществ (кг/га), необходимая для увеличения их содержания на 10 мг/кг почвы.

Д (K2 O) = (150-90) ∙ 80 ∙ 0,1= 480

Известкованию подлежат все почвы, включая и черноземы, имеющие рН менее 5,5; гидролитическую кислотность (Нг ) выше 3 мг∙экв/100г почвы при степени насыщенности основаниями менее 92%.

В нашей почве рН =5,1 , Нг = 2,8 мг∙экв/100г почвы, V = 86,5%, следовательно почва нуждается в известковании.

где: Д- норма извести,

Нг – гидролитическая кислотность.

Д = 2,8 ∙ 1,5 = 4,2 т/га

После проведения КАХОП, будет достигнуты оптимальные уровни содержания подвижных форм калия и фосфора, а так же гумуса. Данные мероприятия необходимо проводить в осенне-весенний период, после озимой ржи.

11. Потребность в с/х технике по внесению удобрений

Таблица №13. Для внесения удобрений в оптимальные сроки необходимо определять потребность в с/х технике

Источник

➤ Adblockdetector