Карманов плодородие почв ссср

КАРМАНОВ Иван Иванович Годы жизни: 15.07.1930 — 28.11.2013 Род. в г. Ростове-на-Дону. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1954). Доктор с.-х. наук (1974), член-корреспондент РАСХН (1991) . Видный ученый в области агроэкономического почвоведения. Окончив аспирантуру (1954–1957),.работал младшим (1957–1966), старшим (1966–1975) научным сотрудником, заведующим отделом (1975–1995), главным научным сотрудником (с 1995 г.) Почвенного института им. В.В. Докучаева. Соавтор ряда крупных научных разработок по повышению эффективности использования земельных ресурсов страны, по оценке качества и уровня плодородия этих ресурсов, тенденциям и темпам их деградации, цене почв, нормативам их состояния, выполненных по поручению Президента РФ, Правительства СССР и РФ; бонитировки почв и совершенствования структуры посевных площадей Краснодарского края; природно-сельскохозяйственного районирования земельного фонда СССР; принципиально новой природно-хозяйственной группировки земель России. Является одним из составителей почвенных карт и рекомендаций по рациональному и эффективному использованию земель для с.-х. объектов Бирманского Союза (Мъянма). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1991). Опубликовано более 100 научных трудов, в том числе 29 книг и брошюр, из них 17 монографий. Ряд трудов опубликован за рубежом. Лит.: Почвы Алтайского края / соавт.: А.Н. Розанов и др.; АН СССР. Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — 382 с. Спектральная отражающая способность и цвет почв как показатели их свойств / ВАСХНИЛ. Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. X Междунар. конгресс почвоведов, М., 1974. — М.: Колос, 1974. — 351 с. Плодородие почв СССР: природ. закономерности и количеств. оценка / Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. — М.: Колос, 1980. — 224 с. — (Науч. тр. / ВАСХНИЛ). Научные основы современных систем земледелия / соавт.: А.Н. Каштанов и др.; ВАСХНИЛ. — М.: Агропромиздат, 1988. — 255 с. Теоретические основы и пути регулирования плодородия почв / соавт.: Л.Л. Шишов и др.; ВАСХНИЛ. Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. — М.: Агропромиздат, 1991. — 304 с. Природно-техногенные воздействия на земельный фонд России и страхование имущественных интересов участников земельного рынка / соавт.: Л.Л. Шишов и др.; Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. — М., 2000. — 251 с. Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации / соавт.: В.Л. Андронников и др.; Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, Рос. НИИ зем. ресурсов. — М., 2001. — 399 с. Современные аспекты оценки земель и плодородия почв / соавт.: Д.С. Булгаков и др. // Почвоведение. 2002. № 7. С. 850-857. Современные оценки стоимости почв (экологические, экономические и социальные аспекты) // Почвоведение: аспекты , пробл., решения. М., 2003. С. 564-580. Природно-хозяйственная группировка земель России на почвенно-экологической основе / соавт. Д.С. Булгаков // Почвоведение. 2005. № 10. С. 1165-1173. Алгоритм оценки продуктивности почвенно-агроэкологических условий возделывания сельхозкультур / соавт. Д.С. Булгаков // Плодородие. 2007. № 5. С. 37-40. Агрофизическая символика — важное новое пособие для почвоведов // Почвоведение. 2009. № 11. С. 1408. Методика почвенно-агроклиматической оценки пахотных земель для кадастра / соавт. Д.С. Булгаков; ГНУ Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. — М., 2012. — 119 с. Применение и верификация почвенно-экологического индекса при оценке структур почвенного покрова пахотных угодий / соавт.: Д.С. Булгаков и др. // Почвоведение. 2013. № 11. С. 1367-1376. Источник Карманов плодородие почв сссрАвтор: с.н.с., д.с/х.н. Д.С.Булгаков I. Организационно-методический раздел Цель курса – изучение агроэкологического подхода, его использование при оценке пахотных почв. Задачи курса – рассмотреть структуру и особенности агроэкологической оценки пахотных почв, систематизацию почвенных районирований, содержание прикладных районирований, концепцию почвенных группировок, агроэкологическую модель, эталоны плодородия почв, принципы и содержание комплексной агрономической характеристики почв, проблемы и задачи агроэкологической оценки пахотных почв. Место курса в профессиональной подготовке выпускников . Курс читается в 8 семестре студентам кафедры Общего земледелия (4 год обучения) после прослушивания основных и специальных курсов: общее земледелие, почвоведение, география почв, неоднородность почвенных тел, экология почв, неоднородность почвенного покрова в агроландшафтах. Требования к уровню освоения содержания курса . По окончании курса студенты должны знать структуру агроэкологической оценки пахотных почв, освоить понятие ее комплексности, разбираться и уметь составлять почвенные группировки в конкретных хозяйствах, районах, областях, владеть навыками составления почвенного эталона, научиться использовать почвенно-экологический индекс при оценке агроэкологических условий возделывания конкретных культур. II. Содержание курса История развития агроэкологической оценки пахотных почв. Ее структура и особенности. Проблемы и задачи. Анализ компонентов агроэкологической оценки пахотных почв. Этапы развития метода почвенного районирования и анализ современных почвенных районирований. Систематизация, принципы и критерии почвенно-агроэкологических районирований. Концепция почвенных группировок, анализ существующих группировок почв в России и за рубежом, принципы и критерии при выделении почвенных групп, генетическая и агрономическая группировки почв. Агроэкологическая модель и эталоны состояния плодородия почв, методология моделирования и эталонизации почвенного плодородия, локальный (региональный) эталон состояния плодородия почв, информационно-программное обеспечение моделей (эталонов) плодородия почв. Темы и краткое содержание Введение. Агроэкологическая оценка пахотных почв как самостоятельный раздел агропочвоведения. История развития агроэкологического подхода. Структура и особенности агроэкологической оценки пахотных почв. Ее проблемы и задачи. Тема 1. Анализ компонентов агроэкологической оценки пахотных почв. Этапы развития метода почвенного районирования и анализ современных почвенных районирований. Систематизация, принципы и критерии почвенно-агроэкологических прикладных районирований. Практическое занятие №1. Районирование конкретной территории в табличной форме. Тема 2. Концепция почвенных группировок, анализ группировок почв в России и за рубежом, принципы и критерии при выделении почвенных групп, генетическая и агрономическая группировки почв. Практическое занятие №2. Составление генетической группировки почв. Практическое занятие №3. Составление агрономической группировки почв. Тема 3. Методология моделирования и эталонизации почвенного плодородия. Агроэкологическая модель и эталоны состояния плодородия почв, локальный (региональный) эталон. Практическое занятие №4. Составление локального эталона состояния плодородия почв. Тема 4. Информационно-программное обеспечение моделей (эталонов) плодородия почв. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу. Зачет состоит из двух частей. В теоретической части вопросы посвящены анализу компонентов агроэкологической оценки пахотных почв, систематизации, принципам и критериям составления почвенно-агроэкологических районирований и т.д. В практической части характеризуют генетические и агрономические группировки, локальные эталоны состояния плодородия почв. III. Распределение часов курса по темам и видам работ Источник Карманов плодородие почв сссрРазвитие сельскохозяйственного землепользования в условиях рыночной экономики связано с постановкой и решением новых задач в науке и практике землеустройства и кадастра. В настоящее время к ним можно отнести следующие: осуществление зонирования земель сельскохозяйственного назначения по степени пригодности их использования в сельском хозяйстве, внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, обоснование стоимости сельскохозяйственных угодий доходным подходом при проведении рыночной и кадастровой оценок. Их решение невозможно без информационной основы о плодородии сельскохозяйственных угодий. Между тем в условиях устаревания данных почвенных обследований, проведенных в 60-80-х гг. прошлого столетия, всё больше нарастает необходимость получения новой информации, в т.ч. на основе использования ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования Земли. Условия обеспеченности растений теплом и влагой в течение вегетационного периода, количество солнечной радиации, поступающей на почву, в том числе фотосинтетически активной радиации, во многом влияют на плодородие почв. Поэтому плодородие почв рассматривается как комплексная величина, зависящая не только от механического состава, физико-химических и водно-физических свойств почвенной массы, но и от климатических факторов [4]. Основными климатическими факторами, влияющими на плодородие почв, являются тепло- и влагообеспеченность. На основной земледельческой территории России улучшение условий теплообеспеченности положительно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. Показателем теплообеспеченности является сумма активных температур – показатель, характеризующий количество тепла и выражающийся суммой средних суточных температур воздуха, превышающий температуру 10 ºС, при которой возможны рост и развитие растений. При оценке климатических условий той или иной территории пользуются многолетними данными близлежащих метеостанций, расположенных на открытых ровных участках. В связи с неоднородностью подстилающей поверхности (неровности рельефа, наличие крупных водоемов, лесных массивов и т.п.) в пределах одной климатической зоны можно выделить большое число «микроклиматических» зон, существенно различающихся между собой по радиационному, тепловому и водному балансам и их составляющим, т.е. по климатическому потенциалу, следовательно, и по условиям произрастания сельскохозяйственных культур [6]. Выполненные в нашей стране и за рубежом разработки [7] показали, что при наличии микроклиматической неоднородности на близких расстояниях климатические ресурсы могут изменяться сильнее, чем при переходе из одной климатической зоны в другую. Г.И. Швебса [10] установил, что для широты 50° при уклоне склона 15° разница в запасах влаги на склонах южной и северной экспозиций составит 33%. При уклоне 10° эта величина уменьшается до 24%, а при 5° – до 13%. Причем изменение влагозапасов почвы с ростом крутизны склона на северном склоне в сторону увеличения происходит интенсивнее, чем на юге в сторону уменьшения. В средней полосе южные склоны в период вегетации в среднем на 10-30% теплее, чем равнинная местность. Сумма температур на пологих южных склонах за период вегетации на 120°, на крутых на 300-350° больше, чем на равнинах. Продолжительность безморозного периода в условиях волнистого рельефа на склонах увеличивается на 20-30 дней [5]. На пологих склонах различие между прямой солнечной радиацией, поступающей на южные и северные склоны весной, составляет 20-30%, осенью – 35-40% [9]. Таким образом, влияние рельефа на плодородие почв можно выразить через пространственное распределение климатических факторов. Цель исследования – уточнение агроэкологических и микроклиматических характеристик рабочих участков сельскохозяйственных угодий с использованием ГИС-технологий, их дифференциация в зависимости от особенностей мезорельефа. Материал и методы исследования. Исследования проводились на примере территории фермерского хозяйства Аркадакского района Саратовской области площадью 1365 га, из которых 947 га занимает пашня. Исследовательская территория расположена в пределах Окско-Донской низменности с преобладанием пологоволнистых форм рельефа и относится к лесостепной зоне умеренно теплой восточно-европейской фации среднерусской провинции. На территории преобладают черноземы обыкновенные. Климат теплый и незначительно засушливый с гидротермическим коэффициентом – 0,8. Среднегодовая температура воздуха, по многолетним данным (1997-2013 гг.) метеостанции Росташи, 4,3-4,7 °С. Среднегодовое количество осадков 498 мм, сумма активных температур >10 – 2850 °C. Продолжительность вегетационного периода для сельскохозяйственных культур составляет 146-150 дней. Самым жарким месяцем считается июль (tmax=+41 ºС), самым холодным – январь (tmin=–41 ºС). На теплый период приходится около 2/3 осадков. Средняя продолжительность безморозного периода 143 дня. В соответствии с агроклиматическим оценочным зонированием территории Российской Федерации хозяйство относится к первой агроклиматической подзоне Саратовской области c агроклиматическим потенциалом – 6,2 (по результатам IV тура земельно-оценочных и бонитировочных работ 1980-1982 гг.). Расчетные значения параметров рельефа были получены автоматически путем анализа цифровой модели рельефа размером ячейки 30×30 м, точность которой соответствует топографической карте масштаба 1:25000. Построение цифровой модели рельефа осуществлялось по оцифрованным по топографической карте М 1:25000 горизонталям, линейным и площадным гидрологическим объектам, точечным отметкам рельефа в среде ArcGIS 10.1 [8]. Также были использованы возможности «Калькулятора растра» ArcGIS 10.1, позволившие произвести вычисление по гридам, для чего формулы (1)-(5) были записаны с использованием правил и синтаксиса данного инструмента (упрощенные скрипты Python). Вклад климатических условий в потенциальное плодородие наиболее полно описано в методике определения потенциального плодородия почв, разработанной в Почвенном институте им. В.В. Докучаева под руководством И.И. Карманова (1982, 1990). Составляющая климатических условий, или агроэкологический потенциал, является частью почвенно-экологического индекса. Агроэкологический потенциал (АП) характеризует влияние климатических условий на урожайность зерновых культур и рассчитывается по формуле:

где Σt > 10° – сумма температур выше 10 °С, берется из климатических (агроклиматических) справочников (мы предлагаем рассчитать ее распределение по склону); КУ – коэффициент увлажнения (отношение количества осадков D (мм) к испаряемости E); величины КУ более 1,1 принимаются равными 1,1; Р – поправка к КУ, при КУ > 0,76: Р = 0,20–0,6(1,1–КУ); КУ=0,76-0,36: Р = 0; КУ=0,35-0,30: Р = 0,35–КУ; КУ 10) проводили по эмпирической формуле расчета трансформации суммы эффективных температур за счет перераспределения рельефом потока солнечных лучей (инсоляции), предложенной И.И. Кармановым (1997): ∑tс>10 = ∑t > 10 + ((∑t>10 × К×у 0,7 )/ (75 – Ш)), (2) где ∑t>10° – сумма температур выше 10 °С, берется из климатических (агроклиматических) справочников; у – крутизна склона в градусах; Ш – широта местности (для исследовательской территории равна 51,87); К – коэффициент пропорциональности. Исходя из значений коэффициентов пропорциональности, предложенных автором [3] для 4 румбов, нами установлена зависимость для K: K = -0,001637Э 6 + 0,031664Э 5 — 0,224319Э 4 + 0,697524Э 3 — 0,930872Э 2 + 0,635330Э — 0,346449, где Э – значение экспозиции в радианах. Связь радиационного баланса с суммой активных температур была установлена для европейской территории России [2]: R = 0,0121 ((Σt>10°) + 9,9289), (4) где R – радиационный баланс МДж/м2год. Подставляя в зависимость (4) результаты вычислений по формуле (2), получим радиационный баланс поверхности склона (Rc). А.А. Григорьев, М.И. Будыко [1] предложили расчет коэффициента увлажнения КУ, для наклонной поверхности он будет выглядеть:

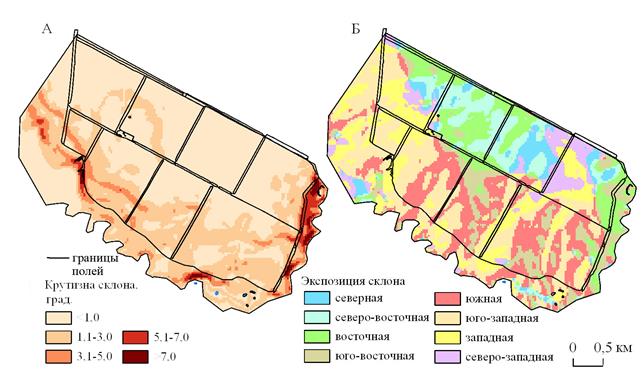

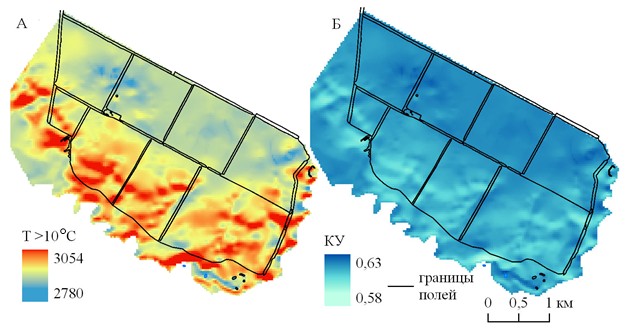

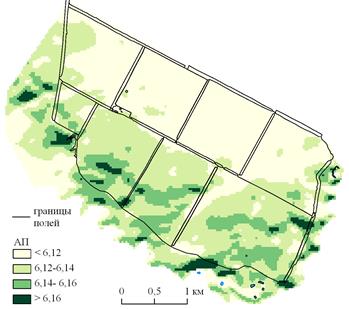

L – скрытая теплота парообразования, равная 2,3 МДж/кг; 0,94 – поправка для зоны увлажнения. D – количество осадков (мм). Результаты исследования и их обсуждение Исследовательский полигон представлен разноэкспонированными склонами с крутизной склонов от 1 до 7° (рис. 1). Рис. 1. Распределение значений крутизны (А) и экспозиций склонов (Б) объекта исследования Более половины площади исследуемой территории (56,8%) занимают плакорные территории, 33,7% приходится на склоны 1-3º, склоны 3-5º занимают 6,6%, более половины из которых приходится на кормовые угодья. Крутизна склона свыше 5º отмечена только на кормовых угодьях. Нами отмечено, что даже на склонах небольшой крутизны при изменении экспозиции изменяются микроклиматические условия. Поэтому экспозиции выделены и на склонах менее 1º. Анализ рис. 1Б показывает, что преобладают склоны южных экспозиций (51,8%), на склоны западной экспозиции приходится 15,4%, восточной – 12,3%, на склоны северных экспозиций приходится 20,5% исследуемой территории. Используя формулы (3)-(5), построили картосхемы распределения суммы активных температур (рис. 2А) и коэффициента увлажнения (рис. 2Б) для объекта исследования. Рис. 2. Распределение значений суммы активных температур (А) и коэффициента увлажнения (Б) Суммы активных температур меняются по склону от 2780 до 3054°: на плакоре, северном и восточном склонах преобладают суммы температур 2780-2850°, на южном и юго-западном склонах – 2850-2900°. Вниз по южным склонам, где уклоны составляют более 5°, суммы температур повышаются до 3054°. Следует отметить, что для зерновых культур (без кукурузы) достаточной для реализации биологического потенциала является сумма биологически активных температур 1900° [11]. С ростом этой суммы выше определенного уровня (порядка 2900-3000°) потенциал должен даже понижаться из-за стрессовых явлений. При недостаточном увлажнении происходит расходование тепловых ресурсов не в биопродукционных процессах, а на нагрев почвы и воздуха. В среднем на территории фермерского хозяйства значения коэффициента увлажнения составляют 0,61 (рис. 2Б). Максимальную величину (0,63) коэффициент увлажнения достигает на северном и северо-восточном склонах исследовательского полигона. Минимальные значения (0,58) на южных склонах крутизной свыше 5°. Полученные гриды позволили произвести расчет агроклиматического потенциала территории хозяйства в зависимости от особенностей рельефа (рис. 3). Рис. 3. Пространственное распределение величины агроэкологического потенциала В среднем агропотенциал территории составляет 6,13, увеличиваясь до 6,16 вниз по южным склонам с увеличением крутизны до 7º и уменьшаясь до 6,12 на северных склонах крутизной 3º. Заключение. Представленная методика позволяет уточнять агроэкологические характеристики рабочих участков сельскохозяйственных угодий в зависимости от особенностей мезорельефа с использованием ГИС-технологий. Разработанная методика расчета уклонов, экспозиция, тепло- и влагообеспеченности, агропотенциала может быть применена при разработке проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия, определении нормативной урожайности сельскохозяйственных культур при оценке земель. Рекомендуется включить данные характеристики в паспорт плодородия земель. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ для молодых учёных 15-35-50131. Рецензенты: Лисецкий Ф.Н., д.г.н., профессор, начальник ЦКП научно-технологическим оборудованием «Федерально-регионального центра аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов» НИУ «БелГУ», г. Белгород; Смирнова Л.Г., д.б.н., профессор кафедры природопользования и земельного кадастра Белгородского государственного национального исследовательского университета, г. Белгород. Источник ➤ Adblockdetector |

, (1)

, (1) , (5)

, (5)