Каштановые почвы, генезис, классификация, строение, состав и свойства

Генезис. Изучением генезиса каштановых почв занимались многие исследователи (Димо, Келлер, Прасолов, Антипов-Каратаев, и др.). Начиная с В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева происхождение каштановых почв связывали с засушливостью климата и ксерофитным характером растительности. Главнейшими особенностями процесса почвообразования являются замедленные темпы гумусообразования и слабая выщелоченность профиля почв от карбонатов и легкорастворимых солей.

В формировании каштановых почв участвуют дерновый процесс, а также процессы миграции и аккумуляции карбонатов. Более изреженный растительный покров, меньшее поступление в почву растительных остатков и менее благоприятные условия их гумификации определяют в зоне каштановых почв ослабленное по сравнению с черноземной зоной развитие дернового процесса.

Выраженность дернового процесса тесно связана с увлажнением, зависящим от зональных и провинциальиых особенностей климата и конкретных условий рельефа. В связи с этим наиболее гумусированы темно-каштановые почвы. Невысокое содержание гумуса имеют каштановые и особенно светло-каштановые почвы, формирующиеся в условиях сухого климата. По мере перехода от темно-каштановых к светло-каштановым почвам уменьшается общий запас органического вещества, увеличивается отношение корневой массы растений к надземной. Ежегодный опад растительных остатков колеблется от 4 до 8 т/га. Значительная его часть представлена корнями растений. Надземная растительная масса невелика и не превышает 0,8-1,0 т/га.

В биологический круговорот с опадом ежегодно вовлекается около 025-0,45 т/га зольных элементов и азота. При разложении растительных остатков полынных группировок кроме кремния, кальция, магния и полутораоксидов освобождается большое количество шелочных металлов, которые являются причиной развития солонцеватости, что следует рассматривать как зональное явление. Степень солонцеватости определяется гранулометрическим составом. Более тяжелые по гранулометрическому составу почвьг отличаются более высокой степенью солонцеватости. Солонцеватость лучше выражена в нижней трети склонов, в понижениях, где концентрируются водорастворимые соли, в том числе натриевые. Почвообразующие породы, степень их засоления и карбонатность также оказывают большое влияние на развитие в почвах солонцеватости.

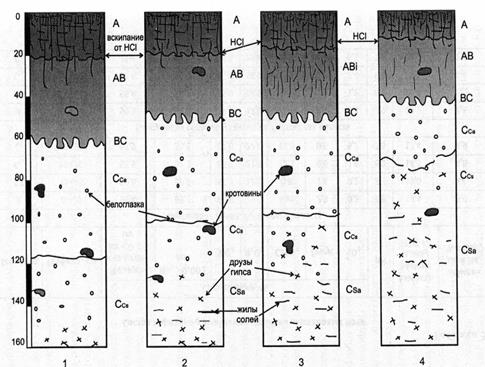

Строение, классификация, состав и свойства каштановых почв. По общему характеру строения профиля каштановые и, особенно, темно-каштановые почвы стоят близко к южным черноземам. Тип каштановых почв определяют следующие генетические горизонты:

А — гумусовый горизонт каштанового цвета с сероватым или коричнево-серым оттенком. В естественном состоянии структура мелкозернисто-порошистая, часто с поверхности слоеватая. При распашке становится глыбистой и порошистой. Мощность горизонта 15-30 см. В целинных и длительно залежных почвах формируется Ад (дерновый горизонт).

АВ — гумусовый переходный (каштановый метаморфический) горизонт светлее предыдущего, серо-буроватый, каштановый в признаками призмовидности. Обычно вскипает от НСl. Нижняя граница горизонта 45-60 см.

В — переходный горизонт неоднородно-окрашенный с гумусными пятнами и языками. Неоднородность окраски усиливается пятнами кротовин, гумусированными ходами червей и новообразованиями карбонатов. Мощность горизонта около 10 см.

Вса (Сса) —иллювиальный десуктивно-карбонатный горизонт. Пропитан карбонатами кальция. Новообразования карбонатов выделяются в виде обильной белоглазки, прожилок или мучнистых скоплений. Нижняя граница горизонта прослеживается до глубины 100-150 см.

Вcssa (Сcssa) —иллювиальный горизонт скопления гипса и легкорастворимых солей. Выделения карбонатов редкие. Гипс наблюдается в виде друз, гнезд, прожилок. В нижней части горизонта могут появляться выделения легкорастворимых солей. Нижняя граница профиля расположена на глубине 180-250 см.

С — материнская порода различного генезиса.

Таким образом, тип каштановых почв определяют гумусовые горизонты А+АВ и солевые горизонты Вса+Вsa. Мощность гумусового профиля всего 50 см, профиля почвы в целом — около 200 см. В большой степени каштановые почвы формируют процессы, сходные с черноземами. Это касается дернового процесса, гумификации и выщелачивания. Однако количественно-качественная сторона этих явлений у каштановых почв имеет свою специфику.

Дерновый процесс протекает в ослабленной форме по сравнению с черноземной зоной. Степень выраженности процесса связана с условиями увлажнения и резким сокращением участия травянистой массы. Запасы гумуса в профиле ограничены — 90-160 т/га. Мощность гумусового профиля не превышает 60 см.

Выщелачивание и миграция простых солей детерминируется господством непромывного водного режима в почвах. Все осадки от дождей и таяния снега остаются в профиле почв и не поступают в грунтовые воды. При этом все простые соли, существовавшие в материнской породе, а также образующиеся в результате минерализации высокозольных растительных остатков сухостепной растительности, остаются замкнутыми в пределах почвы и коры выветривания и имеют тенденции постоянного накопления за счет внутрипочвенного выветривания первичных минералов. В результате явлений выщелачивания и миграции простых солей в каштановых почвах формируются два четко дифференцированных солевых горизонта: карбонатный иллювиально-десуктивный (Вса) и иллювиальный горизонт простых солей и гипса (Вcssa). Нижняя граница солевого профиля находится на глубине 150-200 см.

Солонцовый процесс в разной степени интенсивности и распространенности постоянно сопровождает каштановые почвы. Наложение солонцового процесса на зональное проявление дернового процесса и гумификации — одна из важнейших особенностей в зоне каштановых почв. В присутствии поглощенного натрия, обусловливающего щелочные свойства почв и образование соды, почвенные коллоиды приобретают высокую дисперсность и большую подвижность в воде. Структурные элементы под действием воды разрушаются, размокают. Почвы, насыщенные натрием, характеризуются высокой пластичностью и липкостью. При смачивании они сильно набухают. В сухом состоянии объем их резко уменьшается, образуются плотные горизонты, разбитые трещинами на столбовидные или глыбистые отдельности.

Для солонцеватых почв характерны высокая гигроскопичность, низкая водопроницаемость и высокое содержание не доступной для растений влаги. Солонцовые свойства возрастают по мере насыщения коллоидов натрием и достигают максимума при содержании натрия более 20 % от емкости обмена. Присутствие в почвах поглощенного Mg 2+ усиливает солонцеватые свойства, вызываемые ионом Na + . Подвижность коллоидов в водной среде солонцеватых почв приводит к элювиально-иллювиальной дифференциации минеральной массы в гумусовых горизонтах. Каштановые солонцеватые почвы обедняются илом в горизонте А и обогащаются им в горизонте АВ.

Формирование комплексности почвенного покрова— характерная черта каштановых почв. Основные причины комплексности: микрорельеф, различный характер увлажнения и солонцового режима, солонцеватость почв, вынос землероями на поверхность засоленного грунта и, как следствие, пятнистая неоднородность почв и растительности. Как правило, основные составляющие пятнистого комплекса следующие: каштановые обычные почвы, каштановые солонцы, лугово-каштановые почвы. Наиболее ярко пятнистость проявляется в почвах восточно-европейской фации.

Каштановые почвы Северного Кавказа относятся к двум фациям: южно-европейской и восточно-европейской. Для каштановых почв типично среднегодовое количество выпадающих осадков в пределах 250 — 400 мм при коэффициенте увлажнения Ку = 0,25-0,45. Однако у фаций существенно отличаются зимние температуры. Профиль каштановых почв восточно-европейской фации находится в состоянии мерзлотного покоя в течение 3-4 месяцев. Наиболее суровые и континентальные условия в пределах Заволжской провинции (северо-восточная часть Волгоградской области). Донская провинция темно-каштановых и каштановых почв (Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край, северная часть Кабардино-Балкарии) и Прикаспийская светло-каштановых почв (Астраханская, частично Дагестан и Чечня) отличаются теплой зимой, а почвы промерзают на 2-3 месяца.

Каштановые почвы южно-европейской фации зимой промерзают не всегда. Распространение этих почв невелико: небольшие площади в Ставрополье, Дагестане (Махачкала, Кизляр), на Тамани. К этим почвам приурочены ценные плантации винограда. Отличительная фациальная особенность: незначительное распространение солонцеватых почв и солонцов, почти повсеместная карбонатность профиля и невыраженность комплексности почвенного покрова.

Главные черты каштановых почв восточно-европейской фации: континентальность климата, зимнее промерзание около трех месяцев, сильное развитие солонцеватости и обилие солонцовых комплексов, отсутствие карбонатности у целинных почв.

Среди каштановых почв южно-европейской фации встречаются только два подтипа: темно-каштановые и каштановые. Характерна общая слабая дифференциация на генетические горизонты. Чаще всего встречаются почвы с мощностью А+АВ более 60 см. Диагностика разделения на подтипы весьма условна и в большей степени географична.

Для каштановых почв восточно-европейской фации в Донской провинции общеприняты следующие типовые признаки: темно-каштановые почвы имеют мощность гумусовых горизонтов (А+АВ) 45—60 см, содержание гумуса в горизонте А 3,5—4,0 %; каштановые почвы— мощность 35-45 см, содержание гумуса 2,5-3,5 %; светло-каштановые почвы – мощность 25-35 см, содержание гумуса 1,5-2,5 % (рисунок 1 ).

Рисунок 1 — Строение каштановых почв:

1 –темно-каштановая почва; 2-каштановая; 3- каштановая солонцеватая; 4-светло — каштановая

В каштановых почвах ниже гумусового горизонта наблюдается скопление СаСО3, а гипса и сопутствующих ему легкорастворимых солей — на глубине 1,5-2,0 м, а в некоторых регионах и ближе к дневной поверхности. Тип засоления каштановых почв, как правило, в большинстве случаев, -сульфатно-хлоридный.

Присутствие в профиле каштановых почв скоплений легкораствори-мых солей является постоянной угрозой интенсивного вторичного засоле-ния при неправильной системе орошения. Реакция среды каштановых почв слабо-щелочная в горизонте А. Щелочность возрастает в горизонте АВ, особенно при солонцеватости. Присутствие гипса в горизонте Ссs подавляет щелочные свойства почвенного раствора.

Каштановые почвы обладают удовлетворительными физическими свойствами. Плотность верхних горизонтов почв составляет 1,25-1,35 г/см 3 , пористость колеблется от 48 до 50 %. В целом все агрофизические и химические свойства улучшаются от светло-каштановых к темно-каштановым почвам. В типе каштановых почв мало доступного азота, обеспеченность подвижным фосфором чаще всего удовлетворительная, подвижным калием-высокая.

Почвы в зоне сухих степей, особенно с легким гранулометрическим составом, подвержены дефляции, что приводит к их физическому разру- шению, уменьшению мощности гумусового горизонта, содержания гумуса и других показателей плодородия.

Сельскохозяйственное использование. На каштановых почвах возделывают лучшие сорта пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, бахчевых и других культур. Однако сельскохозяйственные культуры в этой зоне часто страдают от засухи и суховеев. Особенно низкие и неустойчивые урожаи получают на светло-каштановых почвах без орошения. Для повышения урожайности на каштановых почвах прежде всего необходимы мероприятия, обеспечивающие в почвах накопление влаги. Это безотвальная плоскорезная обработка почв, кулисные пары, снегозадержание, посадка полезащитных лесных полос и т. д.

На урожайности сельскохозяйственных культур отрицательно сказываются солонцеватость почв, развитие дефляции, которая также влияет на деградацию почв и потерю плодородия. В связи с этим помимо плоскорезной обработки почвы с оставлением стерни необходимо проведение противодефляционных мероприятий — внедрение почвозащитных севооборотов, полосное размещение культур, залужение многолетними травами сильнодефлированных почв.

При разработке мероприятий по повышению плодородия каштановых почв и наиболее эффективному их использованию необходимо учитывать их провинциальные особенности. Так, в Забайкальской провинции особое внимание следует обратить на снегозадержание и другие мероприятия по предохранению почв от глубокого промерзания; в Предалтайской и других провинциях с широким распространением каштановых почв легкого гранулометрического состава обязательны мероприятия по охране почв от дефляции. При комплексном почвенном покрове (Заволжская, Прикаспийская провинции) требуется осуществление мероприятий по гомогенизации почвенного покрова (создание его однородности) путем окультуривания каштановых солонцеватых почв и солонцов.

При правильном освоении каштановых почв их водно-физические свойства улучшаются, увеличивается содержание подвижных форм питательных элементов, что способствует повышению эффективного плодородия.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 5788 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Каштановая почва характеристика горизонтов

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |

Каштановые почвы

Каштановые почвы