Кислотность почв это кислотность водной вытяжки

Необходимо строго различать понятия «кислотность почвы» и «кислотность водной вытяжки» из почвы. Кислотность вытяжки вызывается присутствием в почве воднорастворимых кислых солей и кислот; но почва может и не содержать таковых (тогда вытяжка ее будет или нейтральной или щелочной) и быть вместе с тем кислой, вследствие присутствия в ней нерастворимых в воде кислых солей и кислот в коллоидальном распылении, что обусловливает возможность реакции между этими соединениями и индикаторами; о качественном и количественном испытании почвы на такую кислотность или, как мы ее называем, на степень ненасыщенности почвы основаниями, см. стр. 136.

Кислотность водной вытяжки обусловливается содержанием в ней, во 1-х, свободной углекислоты, а во 2-х, свободных или не вполне насыщенных органических кислот. Пока нет более или менее точного, химического способа определения кислотности вследствие обычно ничтожной ее величины и влияния на результат титрования других растворенных в вытяжке соединений.

1) Общая кислотность. К 50 -100 к. стм. вытяжки прибавляют каплю фенол-фталеина и титруют 0,01 норм. раствором едкого барита до появления красной неисчезающей окраски. Общая кислотность водной вытяжки выражается в куб. стм. соответствующей щелочи, потраченных на титрование по перечислению на 100 гр. почвы.

2) Кислотность, вызываемая присутствием в водной вытяжке нелетучих свободных органических кислот и ненасыщенных соединений. 50-100 к. стм. водной вытяжки кипятят для удаления свободной углекислоты, пока в стаканчике не останется около 3/4 прежнего объема жидкости; прибавляют каплю фенол-фталеина и титруют горячую жидкость 0,01 норм. раствором Ва(ОН)2 до появления не исчезающей красной окраски. Израсходованный объем Ва(ОН)2 переводят на 100 гр. почвы и кислотность выражают в куб. стм. 0,01 норм. щелочи, соответствующей 100 гр. почвы.

Примечание. Имеются в литературе указания, что в некоторых случаях кислотность вытяжки после кипячения увеличивается.

3) Для получения кислотности, вызываемой свободной СО2, из объема Ва(ОН)2, потраченного при первом определении, вычитают объем его, потраченный при втором определении; умножив полученный объем на 0,00022 (1 к. стм. 0,01 норм. (ВаОН)2 соответствует 0,00022 гр. СО2), получим содержание в водной вытяжке СО2.

Примечание 1. Определение кислотности водных вытяжек титрованием дает в результате общую сумму кислых воднорастворимых соединений почвы. Кроме этой величины, чрезвычайно существенно знать концентрацию водородного иона в вытяжке; от его количества в почвенном растворе зависит, например, в первую очередь вредное действие на растения кислых почв; легко видеть, что количество его в разных почвах может быть непропорционально той величине, которая получается, как результат титрования; эта величина пропорциональна общему содержанию в вытяжке водорода кислых соединений, способного заменяться основаниями, между тем как количество водородного иона зависит также от степени электролитической диссоциации кислых соединений, которая как известно, очень неодинакова у различных кислот и кислых солей.

В физической химии имеются очень точные методы определения концентрации водородного иона (см., например, L. Michaelis, Die Wasserstoffionenkon-zentration, ihre Bedeutung fur die Biologie und dieMethoden ihrer Messung. Berlin 1914 г.; 2 изд. в 1922 г.); методика между прочим уже в достаточной степени приспособлена и для почвенных исследований и широко применяется в. настоящее время американцами. Вот главн. литература. L. Т. Sharp and D. R. Hoag-land, Journ. of Agric. Research. Vol. VII, 1916, № 3, стр. 123. L. J. Gillespie, Journ. Wash. Acad. Sc. Vol. V, № 1, стр. 7. W. M. Clark and H. A. Luis, Journ. Baot. Vol. 2, стр. 1 — 34, 109 — 136, 193-236. Knight, Journ. Ind. Eng. Chem. Vol. 12, стр. 457. J. K. Plummer, Journ. Agr. Res., 1918, Vol. 12, стр. 19.

Примечание 2. Иногда при титровании водных вытяжек наблюдается такое явление, которое приводит в смущение аналитика: водная вытяжка титруется и кислотою (в присутствии метил-оранжа) и щелочью (в присутствии фенол-фталеина), и в обоих случаях количества потраченной кислоты и щелочи больше тех величин, какие отвечают пределам точности методов, так что выходит, что вытяжка одновременно и кисла и щелочна. Явление объясняется свойствами применяющихся индикаторов и не только не создает какой-либо неопределенности, как это может казаться с первого взгляда, но, наоборот, позволяет глубжз проникнуть в природу соединений, обусловливающих это явление.

Пусть исследуемая вытяжка будет в отношении фенол-фталеина кисла (не окрашивается при его прибавлении и требует для появления окраски некоторого количества щелочи); тогда в отношении к метил-оранжу могут наблюдаться три случая.

1) Вытяжка по отношению метил-оранжа нейтральна, т. е. для перевода желтой окраски в розоватую требуется 1-2 капли серной кислоты; из таковых показаний фенол-фталеина и метил-оранжа следует, что вытяжка кисла вследствие присутствия в ней каких-либо слабых кислот (свободной углекислоты, слабых органических кислот) или кислых солей слабых многоосновных кислот (напр., NaH2PO4).

2) Вытяжка по отношению метил-оранжа кисла, т. е. окрашивается им в розоватый цвет; тогда нужно заключить, что в вытяжке могут присутствовать какие-либо более сильные кислоты (минеральные или органические или кислые соли их). Титрование с тем и с другим индикатором дает возможность в этом случае получить представление о сравнительном количестве той и другой групп кислот в общей кислотности вытяжки.

3) Вытяжка по отношению к метил-оранжу щелочна (для перехода желтой окраски в розоватую требуется некоторое количество кислоты); в этом случае в вытяжке мы имеем, кроме слабой свободной кислоты (на что указывает кислотность с фенол-фталеином), еще кислые соли слабой кислоты и щелочных или щелочноземельных оснований; такая вытяжка будет в сущности нейтральна к метил-оранжу, как индикатору, нечувствительному к слабым кислотам, а тем более к кислым солям слабых кислот (что и обнаружилось бы, если бы метилоранж сообщал жидкости нейтральной иной цвет, нежели щелочной жидкости), но прибавление к ней серной кислоты до тех пор не вызовет порозовения метил-оранжа, пока все количество щелочных или щелочно-земельных металлов, находящихся там в виде кислых солей слабой кислоты, не перейдет в сернокислые соли, так как освобождающаяся при этом слабая кислота не действует на метил-оранж: после только этого прибавленные еще 1-2 капли серной кислоты вызовут поро-зовение; таким образом в этом случае титрование щелочью с фенол-фталеином даст нам количество свободной слабой кислоты, а титрование кислотой с метил-оранжем — количество щелочных или щелочно-земельных металлов, связанных в вытяжке со слабой кислотой. Титрование в этом случае достаточно прокипяченной вытяжки с фенол-фтелеином даст возможность решить вопрос, имеем ли мы тут дело с летучими слабыми кислотами, или с нелетучими, или с теми и другими вместе. Поясню этот случай на следующем наиболее простом примере: очень часто водные вытяжки из образцов почв, содержащих щелочноземельные карбонаты и богатых вместе с тем органическими веществами, без предварительного кипячения показывают с фенол-фталеином и метил-оранжем только что описанное явление: они кислы в отношении первого и щелочны в отношении второго; с фенол-фталеином здесь титруется свободная углекислота вытяжки, а с метилоранжем — двууглесоли щелочноземельных металлов с переводом их в соли той кислоты, которой вытяжка титруется. Ясно, что такое же отношение к этим индикаторам вытяжка будет проявлять и тогда, когда она будет содержать иные, нежели СО2, слабые кислоты.

Источник

Определение рН солевой вытяжки почв. Цели работ и оценка соответствия

Одним из основных санитарно-химических показателей, оцениваемых при проведении контроля качества почв является величина водородного показателя солевой вытяжки из почв (рН КСl). В анализе почв величиной рН КСl оценивают реакцию почвы, которая относится к агрохимическим факторам плодородия.

Реакция почвы – это свойство, характеризующее степень её кислотности или основности, которое оценивается по содержанию ионов водорода [H+] или гидроксид-ионов [ОН-] в почвенном растворе водной или солевой вытяжках из почв. Реакция почвы выражается величиной водородного показателя (рН), представляющей собой отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов в растворе.

Изучение свойств почвы началось еще в III веке до н.э. в древнем Китае и Египте. В древней Греции имели детальную классификацию земли. В XVIII веке немецкий ученый А.Д. Тэер выдвигает гумусовую теорию питания растений, в соответствии с которой гумус рассматривался как непосредственный источник питания растений. Но не только от гумуса зависит плодородие почв. Минеральные элементы занимают также очень важную позицию. Поэтому в XIX веке начинает развиваться теория минерального питания Ю. Либиха, согласно которой питание растений осуществляется минеральными веществами.

В России идеи о формировании почв впервые были изложены М.В. Ломоносовым. Наука об образовании, строении, составе и свойствах почв — почвоведение — возникла в конце XIX века на стыке геологии, биологии и географии. Её основателем был профессор В.В. Докучаев, который впервые установил, что почвы имеют чёткие морфологические признаки, позволяющие различать их, а географическое распространение почв на поверхности Земли так же закономерно, как это свойственно растениям и животным.

Ниже в статье будет рассмотрена важность величины водородного показателя солевой вытяжки из почв (рН КСl) при проведении оценки соответствия качества почв, отбираемых на объектах капитального строительства города Москвы.

В настоящее время в зависимости от величины рН различают следующие реакции почв:

Кислотность почв вызывается водородными ионами, которые находятся в почвенном растворе в свободном состоянии или поглощены почвенными коллоидами. В последнем случае ионы водорода могут быть вытеснены из поглощенного состояния нейтральными солями (например, хлоридом калия KCl). Наличие в почве поглощенного водорода значительно ухудшает ее свойства: почва теряет структурность, из нее легко вымываются необходимые растениям элементы питания, плодородие резко снижается.

Кислотность почвы определяют в водных и солевых вытяжках. В водных вытяжках определяют активную кислотность, которая обусловлена концентрацией водородных ионов в почвенном растворе, а в солевых — потенциальную (обменную) кислотность, обусловленную наличием в почве поглощенных ионов водорода, а иногда и алюминия.

Сотрудники Отдела санитарно-экологического и радиационного контроля Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» (далее ГБУ «ЦЭИИС») в рамках проведения государственной работы по оценке соответствия качества почв (грунтов) применяемых при проведении работ по обратной засыпке, благоустройству, озеленению и цветочному оформлению, на селитебной, жилой и производственной территории требованиям технических регламентов и проектной документации осуществляют отбор образцов (проб) почвы для проведения лабораторных исследований с последующей оценкой соответствия.

Рисунок 1. Отбор образцов (проб) почвы сотрудниками отдела санитарно-экологического и радиационного контроля ГБУ «ЦЭИИС»

Отобранные образцы (пробы) почв после доставки передаются специалисту по кодированию образцов (проб) для регистрации и передачи в Лабораторию санитарно-эпидемиологического и радиационного контроля ГБУ «ЦЭИИС». Сотрудники лаборатории проводят измерения необходимых санитарно-химических показателей качества почв, одним из которых является рН солевой вытяжки из почв.

Определение рН солевой вытяжки осуществляется в соответствии с ГОСТ 26483-85 «Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО». Сущность которого заключается в извлечении обменных катионов, нитратов и подвижной серы из почвы раствором хлористого калия концентрации 1 моль/дм3 при соотношении почвы и раствора 1:2,5 и потенциометрическом определении рН с использованием стеклянного электрода.

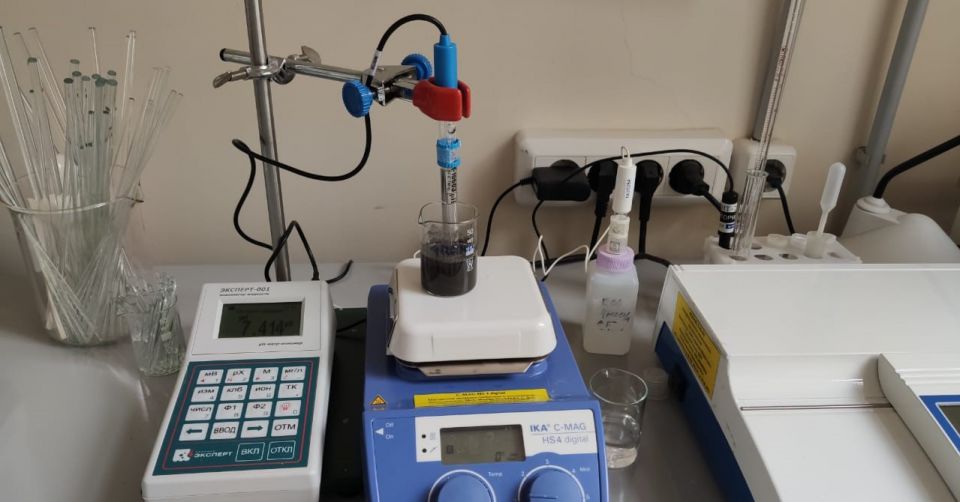

Рисунок 2. Определение рН солевой вытяжки анализатором жидкости Эксперт-001-1

Образцы почвы высушивают при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, измельчают и пропускают через сито с круглыми отверстиями диаметром 1 мм. Образцы подготовленной почвы массой 30 г помещают в конические колбы. К образцам приливают по 75 см экстрагирующего раствора. Почву с раствором перемешивают в течение 1 мин. Одновременно проводят холостой опыт без образцов почвы. Измерение рН солевой вытяжки из почв проводят анализаторами жидкости Эксперт-001-1. Измерение считается законченным, когда показания рН не будут изменятся более чем на 0,2 ед. рН в течении 1 мин. Результатом измерений является среднее арифметическое между двумя измерениями. Допустимые отклонения от средних арифметических результатов повторных измерений составляют 0,2 ед. рН.

Оценка соответствия качества почв, применяемых при проведении работ по благоустройству территории жилой застройки осуществляется в соответствии с действующими санитарными нормами, а именно СанПиН 2.1.7.1287-03.

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» устанавливает порядок организации контроля качества почв. Контроль проводится на всех стадиях проектирования и строительства. На стадии выбора земельного участка и выполнения проектных работ, а также строительства и приемки объекта в эксплуатацию контроль осуществляется с использованием стандартного перечня показателей.

В соответствии с п.6.4, СанПиН 2.1.7.1287-03: «Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания»:

- тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;

- 3,4-бензпирена и нефтепродуктов;

- рН.

В зависимости от величины рН солевой вытяжки из почв (pH KCl) в соответствии с ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» устанавливаются величины содержания тяжелых металлов в почве (Таблица 1).

Таблица 1. Раздел II ГН 2.1.7.2511-09. «Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве (валовое содержание)»

| N | Наименование вещества | Номер CAS | Формула | Группа почв | Величина ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Ссылка на источники литературы по методам определения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| а) песчаные и супесчаные | 0,5 | 2, 8 | ||||

| 2 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl 5,5 | 2,0 | |

| а) песчаные и супесчаные | 33 | 2, 7, 8 | ||||

| 3 | Медь | 7440-50-8 | Cu | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl 5,5 | 132 | |

| а) песчаные и супесчаные | 2 | 3, 6, 8 | ||||

| 4 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl 5,5 | 10 | |

| а) песчаные и супесчаные | 20 | 2, 5, 8 | ||||

| 5 | Никель | 7440-02-0 | Ni | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl 5,5 | 80 | |

| а) песчаные и супесчаные | 32 | 2, 4, 5, 7, 8 | ||||

| 6 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl 5,5 | 130 | |

| а) песчаные и супесчаные | 55 | 2, 7, 8 | ||||

| 7 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KCl 5,5 | 220 |

За 2020 год Отдел санитарно-экологического и радиационного контроля ГБУ «ЦЭИИС» провел более 20 работ по оценке соответствия качества почв объектов капитального строительства. По результатам измерений составлены экспертные заключения о соответствии или не соответствии почвы, применяемой при благоустройстве, требованиям санитарных норм. Все заключения переданы в Комитет государственного строительного надзора. По итогам работы соответствие санитарным нормам установлено на 94% исследуемых объектах.

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

- ГОСТ 26483-85 «Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО. Soils. Preparation of salt extract and determination of its рН by CINAO method».

- В.Г. Еремеева., О.В. Плешакова. «Мониторинг почвенного покрова. Методические указания по выполнению лабораторных работ» Омск: Издательство СибАДИ, 2012.

Статью подготовил:

Инженер-эксперт Отдела санитарно-экологического и радиационного контроля ГБУ «ЦЭИИС»

Борисенко Е.А.

Статью правил/утвердил:

Начальник отдела – заместитель руководителя ОИ ГБУ «ЦЭИИС»

Ипполитов Д.Е.

Источник