Микроорганизмы в почве

Дата публикации: 12.12.2018 2018-12-12

Статья просмотрена: 4751 раз

Библиографическое описание:

Соляников, А. В. Микроорганизмы в почве / А. В. Соляников. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 50 (236). — С. 75-77. — URL: https://moluch.ru/archive/236/54777/ (дата обращения: 11.12.2021).

В статье рассматриваются виды микробов, их функции микроорганизмов в почве, и влияние среды на их жизнедеятельность.

Ключевые слова: микроорганизмы, почва, плодородие.

The article deals with the types of microbes, their functions of microorganisms in the soil, and the influence of the environment on their livelihoods.

Keywords: Microorganisms, soil, fertility.

Почвенные бактерии ведут свою историю с тех времен, когда представители органической жизни только начали выбираться на сушу.

Почва — сложный субстрат. Точно определить факторы, которые регулируют микробиологические процессы в ней чрезвычайно трудно.

Однако неоднородность почвы приводит к тому, что для организмов разных видов она выступает как разная среда. К примеру, в плодородной почве общая биомасса бактерий достигает 500 кг/га и более, наибольшее значение для плодородия почв имеют микроорганизмы, участвующие в круговороте азота в природе: азотфиксирующие бактерии родов Azotobacter, Rhizobium, актиномицеты рода Frankia и другие; нитрифицирующие бактерии; спорообразующие палочки родов Bacillus и Clostridium.

Всех живых обитателей почвы можно отнести к трём надцарствам (безъядерные — Acaryotae; предъядерные — Procaryotae; ядерные — Eucaryotae)

Почвенные бактерии образуют три основных класса: Actinomycetae, Eubacteriae и Myxobacteriae, которые включают в себя различные по форме и функциям микроорганизмы. Основная масса микроорганизмов локализована в верхних, богатых органикой горизонтах почвы. Чем ниже почвенный горизонт в почвенном профиле, тем больше снижается численность микроорганизмов, причем более или менее резко в зависимости от типа почвы. [1]

Численность и качественный состав микроорганизмов в почве зависит также и от сезона года. К примеру, почти во всех типах почв резко увеличение физиологической активности и численности микроорганизмов наблюдается в сезон весны.

Микроскопические организмы почвы выполняют множество различных функций. Например, они в анаэробных условиях активно ферментируют комплексные органические соединения, преобразуя их в простые молекулярные соединения, легко усваиваемые растениями. Огромное значение в повышении урожайности растений и улучшении плодородия почвы имеют микробы-антагонисты. Это особая группа бактерий, грибов, дрожжей и прочих микроорганизмов, которая вырабатывает различные биологически активные вещества. В первую очередь антибиотические вещества, подавляющие рост и развитие патогенной микрофлоры.

Существует деление агропочвенных микроорганизмов по их функциям:

- Деструкторы — бактерии, которые проживают в грунте и минерализуют базисные соединения, находящиеся в верхнем слое земли. Их роль — преобразование остатков живых веществ и растений в эклектические элементы.

- Азотфиксирующие микроорганизмы (которые подразделяются на ассоциативные, симбиотические, свободно живущие) — симбионты растений. Их значимость заключается в том, что только этот тип бактерий способен объединять неорганичные кислородные элементы и обеспечивать ими растения. Именно благодаря этому почва и растения получают важные минеральные вещества.

- Хемоавтотрофы — микроорганизмы, которые сосредотачивают существующие неорганические вещества в базисные молекулы. Их значимость состоит в том, что они могут подвергать обработке накапливающиеся в основе эклектические элементы, а затем передавать их растениям. [2]

Микроорганизмов в почве очень большое количество: по данным М. С. Гилярова в каждом грамме чернозема насчитывается 2–2,5 миллиарда бактерий. Микроорганизмы способны не только разлагать органические остатки на более простые минеральные и органические соединения, но и синтезировать высокомолекулярных соединений — перегнойных кислот, которые образуют запас питательных веществ в почве.

Основной поставщик питательных веществ растений — аэробные микроорганизмы, для которых без кислорода невозможно осуществления процессов жизнедеятельности. Увеличение рыхлости, водопроницаемости при оптимальной влажности и температуре почвы обеспечивает наибольшее поступление питательных веществ к растениям, что и стимулирует их бурный рост, увеличение урожайности. Чем плодороднее почвы, чем больше в них перегноя, тем плотнее заселены они микроорганизмами. Легко заметить, что в одних почвах микробов больше, в других меньше.

Накопление микроорганизмов в значительной степени зависит от количественного и качественного содержания органических веществ в отмерших растительных и животных остатках. Если ориентироваться на средние цифры, полученные при наблюдениях за численностью микробов в почве, то можно составить представление о богатстве тех или иных почв микроорганизмами. Вначале микробов больше, а после минерализации органических веществ их количество уменьшается. Это, по-видимому, связано с уменьшением питательных веществ для микроорганизмов.

При высушивании почва обедняется микроорганизмами. Иногда их численность уменьшается в 2–3 раза, но возможно и в 5–10 раз; наиболее жизнеспособны актиномицеты, затем микобактерии. Полного вымирания бактерий, в условиях длительной засухи почвы, не происходит. Даже у чувствительных к высушиванию культур имеются единичные клетки, которые длительное время сохраняются в анабиотическом состоянии.

На распределение некоторых микробов в почве сильное влияние оказывает кислотность почвенного раствора, так в почвах с нейтральной или слегка щелочной реакцией бактерий намного больше, чем в кислых или других почвах.

Почвы резко разнятся по своим свойствам, поэтому возникло предположение о существовании различия в составе населяющих их микроорганизмов. За небольшой промежуток времени число микроорганизмов в почве может значительно изменяться. Это следствие многих факторов: динамики температуры и влажности почвы, состояния растительного покрова, от типа почвы, генетического горизонта, содержанию в нем органических веществ, сезона года, климатических условий и т. д. Изменчивость количества микроскопических организмов не решает вопроса о разной плотности заселения микроорганизмами почв различных типов.

В составе почвенной массы, помимо наличия активного биоорганоминерального комплекса (включающего органические вещества, почвенную микрофлору, почвенный раствор и почвенный поглощающий комплекс) Лазарев выделяет неактивную часть. Она представлена внутренними слоями минералов, принимающих участие в химических, биохимических и микробиологических процессах.

В биоорганоминеральном комплексе Лазарев усматривает наличие следующих пяти систем.

Первая система — включает аммонифицирующие микроорганизмы, вызывающие распад белковых остатков. Это, по терминологии Лазарева, «зимогенная микрофлора».

Вторая — имеет микрофлору, разлагающую растительные остатки и способствующую образованию перегнойных соединений, обогащенных продуктами микробных автолизатов (α-гуматов). Эта разнообразная по составу группировка, включающая бактерии, грибы и другие организмы, названа «автохтонной микрофлорой А».

Третья — микробная группировка, минерализующая α-гуматы. Предполагается, что она включает аммонификаторы, аэробные целлюлозные микроорганизмы, денитрификаторы, нитрификаторы, бактерии, редуцирующие сульфаты и т. д.

Эта группировка получила наименование «автохтонной микрофлоры В».

Четвертая биологически инертная система характеризуется наличием в ней гуматов, обедненных азотом (β-гуматов), которые образуются в почвах, богатых известью. Кальций ослабляет связь между гуматной и протеиновой частями перегноя, и последняя подвергается разрушению.

Пятая система представляет часть третьей, связанной с корневой системой растений. [3]

В южных широтах в сезон засушливого и жаркого лета численность микроорганизмов резко сокращается, в то время как в почвах северной зоны (при условиях достаточного увлажнения) колебания численности микроорганизмов выражены менее резко.

На динамику численности микроорганизмов в почве оказывают влияние не только влажность и температура, но и фаза развития растений, поступление в почву органического распада, накопление микробных метаболитов и многое другое. Кроме сезонных колебаний численности микроорганизмов, в почве наблюдаются изменения численности, и структуры микробных группировок за короткие промежутки времени — месяцы, недели и даже сутки.

Знания о микроорганизмах активно используются в сельскохозяйственном производстве.

От сапротрофных организмов напрямую зависит плодородие почвы. Их количество отвечает за условия получения высокого урожая; без этих организмов запасы полезных веществ быстро исчерпались бы.

Поэтому для повышения плодородия культурные поля обрабатывают и вносят органические удобрения. Это способствует повышению активности полезных микробов. В почвах с более энергичными мобилизационными процессами преобладают бациллы, использующие не только органический, но и минеральный азот. Наоборот, в почвах со слабо протекающими процессами минерализации органических веществ доминируют спорообразующие бактерии, для которых необходим органический азот. В этом проявляется глубокая связь физиологии микроорганизмов со свойствами среды их обитания. [4]

В процессе развития растения и микроорганизмы научились не просто мирно существовать друг с другом, но и вступать в различные симбиотические связи. Переводят азот из атмосферы в почву, преобразовывая его в доступную для растений форму. Взамен получают необходимые углеводы и минеральные соли, которые растения усваивают из воздуха.

Повышение уровня азота в почве позитивно сказывается на растениях: у них ускоряется развитие корней, укрепляется иммунитет, повышается сопротивляемость стрессам и патогенам, и как следствие увеличивается количество урожая.

Многие микроорганизмы выделяют антибиотические вещества и тем самым защищают растения от фитопатогенов, некоторые способны синтезировать стимуляторы роста для растений. Но в тоже время многие бактерии, в определённых условиях, способны осуществлять процесс денитрификация, что приводит к дефициту азота в почве.

Источник

Влияние кислотности почвы на растения. Способы нейтрализации высокой кислотности почвы

Для каждой культуры существует оптимальное значение кислотности почвы, при котором она развивается наилучшим образом, поэтому «pH» (кислотно-щелочной баланс) является одним из наиболее важных показателей качества плодородия земли.

Кислотность грунта – это свойство, обусловленное определенным набором водородных ионов. Выражается кислотность обычно через «рН» раствора (жидкой фазы почвы), где «рН» — это отрицательный логарифм концентрации водородных ионов, выраженный в грамм-эквивалентах (в расчете на один литр грунтовой суспензии).

При «рН» равном семи, реакция раствора является нейтральной (количество ионов Н+ и ОН одинаково), если значение ниже семи, то почва является кислой, если выше семи, то щелочной. Таким образом, чем, ниже значение «рН», тем выше кислотность.

Влияние кислотности почвы на растения

Как правило, повышенная кислотность почвы угнетает рост и развитие растений. Происходит это по причине того, что в кислых грунтах преобладает содержание растворимого алюминия и его солей, а также марганца, которые связывают щелочные минералы: кальций, магний, калий, селен и прочие, препятствуя их нормальному усвоению растениями. Кроме того, в кислой почве быстрее и активнее размножаются болезнетворные бактерии, микроорганизмы и вредители, а удобрения, вносимые в грунт, не разлагаются. Это приводит дисбалансу в почве.

При этом следует помнить, что каждое растение, будь то садовое, огородное или комнатное, предпочитает определенную кислотность грунта. Одним культурам подходит слабо — кислая почва, другие лучше произрастают в нейтральной, третьи отдают предпочтение щелочному или слабо – щелочному грунту.

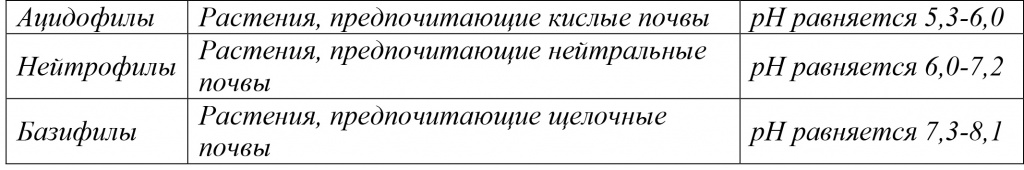

В зависимости от предпочтений растения подразделяются на следующие категории:

К ацидофилам относятся, как правило, дикорастущие растения и травы (полевой хвощ, щавель, мох, кислица, голубика и так далее).

К нейтрофилам можно отнести обыкновенный цикорий, ползучий клевер, пырей, осот, пастушью сумку, ковыль, гвоздику, колокольчики.

К базифилам принято причислять мать и мачеху, люцерну, тимьян, полевой вьюнок, венерин башмачок, каштан посевной, осоку, ландыш майский, сосну.

Тем не менее, при определении кислотности почвы абсолютно полагаться на дикорастущие травы не стоит, поскольку растения могут адаптироваться и нормально расти в самых различных грунтах. Поэтому для большей надежности стоит применять химический способ определения кислотности почвы.

Что же касается популярных садово – огородных культур, то, как правило, они не терпят очень окисленные почвы, хотя на слабо — кислых грунтах прекрасно себя чувствует и земляника, и малина, и айва, и яблоня, и жимолость.

Из огородных растений в слабо — кислой почве неплохо растет картофель, кабачки, томаты, тыквы, хотя основное большинство культурных растений, безусловно, предпочитают почву с нейтральной реакцией или близкую к ней.

Почему важно, чтобы кислотность почвы соответствовала выращиваемой культуре?

Дело в том, что при несоответствии кислотности грунта у растений нарушается нормальный процесс питания и некоторые полезные вещества и соединения не усваиваются или усваиваются крайне плохо, в результате чего они растут медленно и болеют. Кроме того низкое значение «рН» может привести к тому, что многие микроэлементы, такие, как медь, цинк и бор могут оказаться для растений даже токсичными.

Как проверить кислотность почвы?

Как правило, реакция почвенного раствора на возделываемых землях в пределах «рН» находится от четырех до девяти (причем на сфагновых торфяниках значение может равняться трем единицам, а на солонцовых грунтах достигать даже десяти).

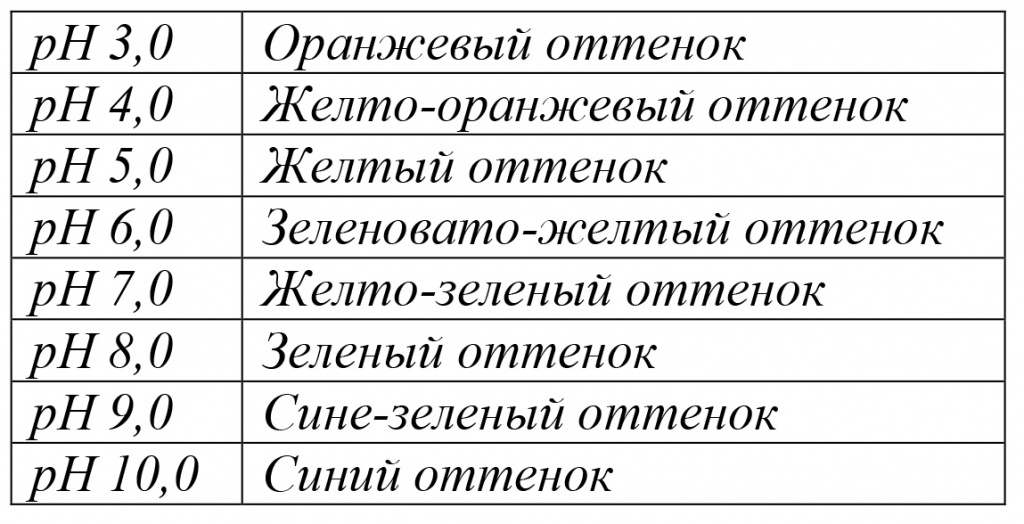

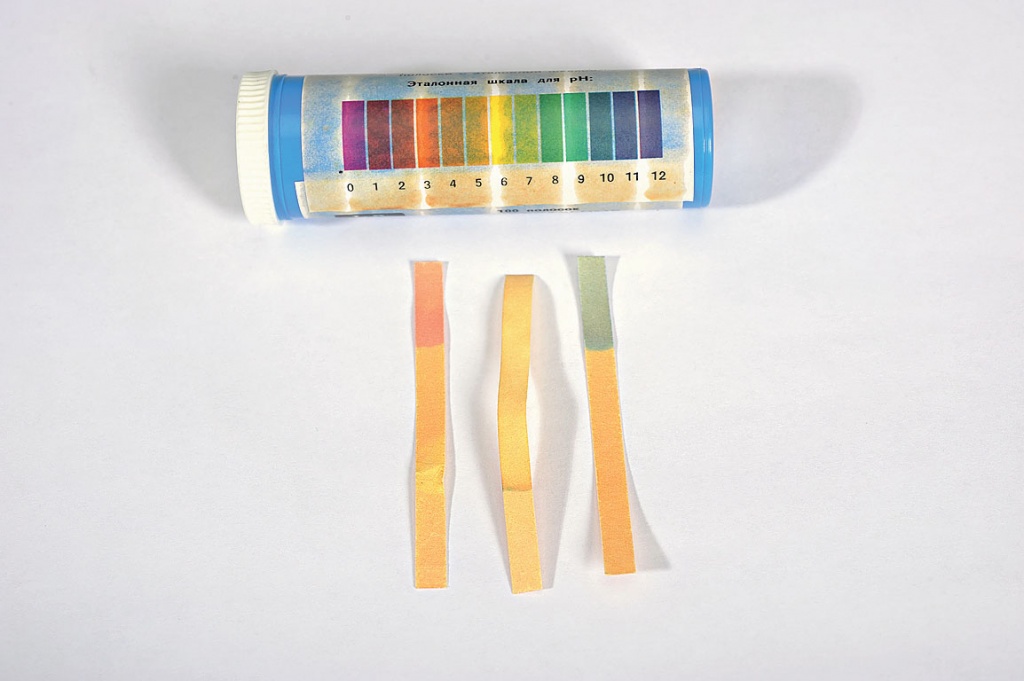

Для определения кислотности почвы в домашних условиях можно использовать лакмусовые индикаторы и заранее приготовленную вытяжку из грунта. Вытяжка готовится в виде суспензии (из расчета одна часть к пяти). Для производства данного опыта нет необходимости иметь большой объем суспензии, достаточно подготовить небольшую пробирку, поместить в нее около двух грамм грунта и затем содержимое залить десятью миллилитрами воды, после чего пробирку следует встряхнуть и подождать пока отстоится осадок. Теперь можно опускать в раствор лакмусовую бумагу и смотреть, какой оттенок она приобретет.

Полученный цвет необходимо сравнить с данной таблицей.

Способы улучшения кислых почв

Одним из основных приемов для улучшения кислых почв является процесс известкования. Дело в том, что известь вытесняет из верхнего плодородного слоя земли водород и алюминий, заменяя их магнием и кальцием, благодаря чему снижается токсичное воздействие на растения. При этом микроэлементы, такие как калий, фосфор и молибден переходят в более усваиваемые формы.

Снижение кислотной реакции в сторону нейтральной способствуют более быстрому росту и развитию грунтовых микроорганизмов, которые участвуют в преобразовании азота, фосфора и других соединений, вырабатывая из них органические вещества.

Известкование почвы осуществляется внесением в почву известковой или доломитовой муки, которые следует разместить в грунте на глубине около двадцати сантиметров.

Сельскохозяйственная известь представляет собой карбонат кальция, карбонат магния или их смесь. На сегодня — это самое распространенное средство для нейтрализации кислоты.

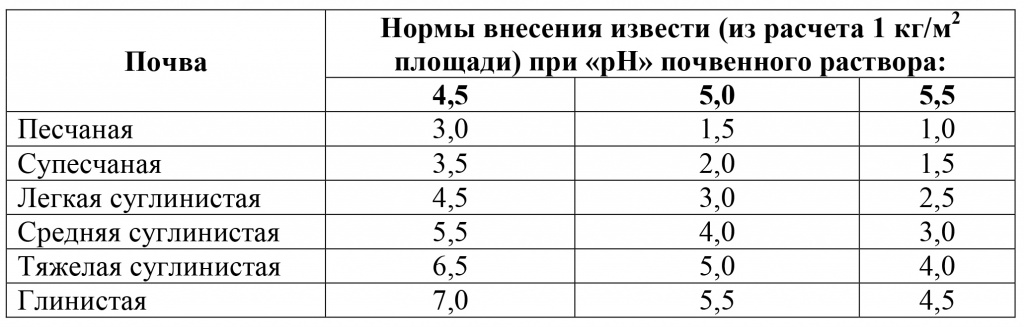

Принцип внесения извести довольно прост: чем тяжелее почва, тем больше извести необходимо закладывать в землю, причем эту процедуру следует повторять каждые пять, шесть лет (следует помнить, что кислотность почвы ощутимо изменится лишь через два или даже три года).

При внесении извести следует не забывать о том, что известкование ведет к потере подвижности соединений бора и марганца, поэтому одновременно с процедурой закладки извести желательно вносить и борные удобрения.

Нормы внесения извести для снижения кислотности почвы

Кроме вышеперечисленных средств для нейтрализации кислотности можно использовать: жженую известь (предварительно следует ее обязательно погасить водой), гажа (озерная известь, которую добывают в пересохших водоемах), измельченный мел, торфяную или древесную золу.

Отличным средством для улучшения кислой почвы является выращивание растений — сидератов, которые способствуют повышению уровня «рН». К таким культурам относятся люпин, бобовые, сераделла, клевер, донник, белая горчица, рожь, гречиха, вика, фацелия и прочие.

Нельзя обойти вниманием и такой побочный продукт свеклосахарного производства, как дефекат или дефекационную грязь (фильтрационный осадок), который используется как удобрение, при этом значительно улучшая кислые почвы. Поскольку растения на кислых грунтах испытывают кальциевый голод, сахарная свекла компенсирует его недостаток, насыщая землю и нейтрализуя повышенную кислотность.

Преднамеренное окисление почвы

Как правило, преднамеренное окисление почвы является довольно редким явлением, обычно все происходит ровно наоборот. Но коль такая необходимость возникла, проще всего внести в грунт кислый болотистый торф. Это понизит уровень «рН».

В любом случае за кислотностью почв следует следить и время от времени ее контролировать, ведь от этого напрямую зависит ее плодородие, и соответственно, урожайность.

Источник