Отношение растений к кислотности почв

Все растения существенно отличаются чувствительностью к кислотности и по разному толерантны к повышенному содержанию H+, подвижного алюминия и марганца в почве (Al3+ и Mn2+ ). По отношению к кислотности почвы и отзывчивости на известкование сельскохозяйственные культуры подразделяют на пять групп.

К первой группе относятся наиболее чувствительные культуры, для которых оптимальной является слабощелочная (рН H2O — 7,0-8,0; pH KCl — 6,6-7,5) среда: сахарная, кормовая и столовая свекла, капуста белокочанная, люцерна, эспарцет, горчица, рапс, лук, чеснок, сельдерей, шпинат, перец, пастернак, смородина и др. При возделывании этих культур на очень кислых почвах урожайность снижается в 2-3 раза и растения сильно поражаются болезням. Поэтому почвы, предназначенные для их возделывания следует известковать в первую очередь.

Ко второй группе относятся пшеница, ячмень, горох, клевер, вика, фасоль, нут, чина, чечевица, цветная и кормовая капуста, кольраби, брюква, турнепс, салат, лук-порей, огурец, костер, лисохвост, для которых наиболее благоприятной являемся реакция почвы близкая к нейтральной, оптимальное значение рН KCl — 6,0-6,5. Они хорошо отзываются на известкование. Повышение кислотности почвы до pH 4,5-4,8 снижает урожайность этих культур в 1.5-2 раза.

В третью группу входят озимая рожь, овес, гречиха, тимофеевка, томаты, подсолнечник, морковь, тыква, кабачки, петрушка, редька, репа, ревень, топинамбур и др. культуры, переносящие умеренную кислотность и щелочность почвы. Эти культуры не имеют явно выраженного оптимального значения реакции среды. На их продуктивность большое влияние оказывают сопутствующие факторы роста. При благоприятном пищевом режиме и экологических условиях они могут давать высокие урожаи в широком диапазоне pH KCl от 5 до 7,5.

К четвертой группе относятся картофель, лён долгунец, просо, сорго и др. Для этих культур оптимальное значение рН KCl — 5,1-5,6. Они довольно хорошо переносит умеренную кислотность почвы, положительно отзывается на известкование при сохранении в почве оптимального соотношения между кальцием, калием, магнием, бором и другими элементами питания.

Для пятой группы культур (люпин желтый, козлятник, щавель, сераделла, чай и др.) оптимальное условия для роста и развития создаются при рН KCl 4,5-5,0. Они малочувствительны к повышенной кислотности и нуждаются в известковании только на очень сильнокислых (pH KCl

Источник

рН почвы, удобрения и будущий урожай

Многие сельхозпроизводители мало обращают внимание на рН почвенного раствора. И зря. Ведь этот показатель непосредственно оказывает влияние на рост и развитие сельхозкультур, а также выбор удобрений. А кроме того, активная кислотность, как и активная щелочность почвы, напрямую влияют на урожайность и доход аграриев. Как это происходит – давайте разберемся.

Негативное влияние избыточной кислотности

Активная кислотность почвенного раствора обусловлена повышенной концентрацией в нем ионов водорода и наличием свободных минеральных кислот, таких как угольная кислота и водорастворимых органических кислот, а также кислых солей. Активная щелочность обусловлена содержанием в почвенном растворе щелочных солей таких, как карбонаты и гидрокарбонаты щелочных и щелочноземельных металлов.

Кислотность снижает доступность фосфора растениям, приводит к закупорке сосудов корневой системы и снижает поступление элементов питания. Кроме этого негативного воздействия происходит разрушение структуры почвы, что вызывает ухудшение ее водно-физических свойств, угнетение растений и жизнедеятельности микроорганизмов.

Негативное влияние кислотности на растения проявляется через недостаток кальция и повышенную концентрацию токсичных для растений ионов алюминия, марганца и водорода. При избытке этих элементов продуктивность растений резко снижается за счет нарушения обмена веществ, формирования генеративных органов и оплодотворения; торможения развития корневой системы. Высокая кислотность понижает доступность молибдена.

Кислая среда угнетающе действует на процессы аммонификации, нитрификации, фиксации азота из воздуха, ухудшая азотный режим почвы. Оптимальные условия для развития микрофлоры, определяющей эти процессы, лежат в пределах рН 6,5 – 8,0. Особое внимание на эти показатели должны обращать те сельхозпроизводители, кто выращивает такую маржинальную культуру, как соя.

Кислая среда способствует накоплению патогенной микрофлоры в почве и большему проявлению болезней на растениях: корневых и прикорневых гнилей и листовых пятнистостей. Вместе с коллегами мы выявили зависимость в условиях Саратовской и Волгоградской областей: чем кислее почва, тем больше в ней патогенов (по фитоэкспертизе почв) и тем сильнее развиваются заболевания на озимой и яровой пшенице, ячмене, подсолнечнике. Важно учитывать этот фактор и вовремя защищать свои растения.

Отрицательное воздействие излишней щелочности почв

Высокая щелочность почв неблагоприятна для большинства растений и сельскохозяйственных культур. В условиях щелочной среды в растениях нарушается обмен веществ, снижается растворимость и доступность фосфатов, соединений железа, меди, марганца, бора и цинка. При щелочной реакции в почвенном растворе появляются токсичные для растений вещества, в частности сода и алюминаты натрия. В случае резкого повышения рН корневые волоски растений испытывают щелочной ожог, что негативно отражается на их дальнейшем развитии и может привести к отмиранию. Сильнощелочные почвы характеризуются ярко выраженными отрицательными агрофизическими свойствами, что связано с пептизацией почвенных коллоидов и растворением гумусовых веществ. Такие почвы обесструктуриваются, приобретают высокую липкость, связность во влажном состоянии; отличаются плохой фильтрацией, водопроницаемостью и неудовлетворительным водно-воздушным и питательным режимами. Сильнощелочные почвы малоплодородны. Но щелочность почвы менее вредна, чем кислотность.

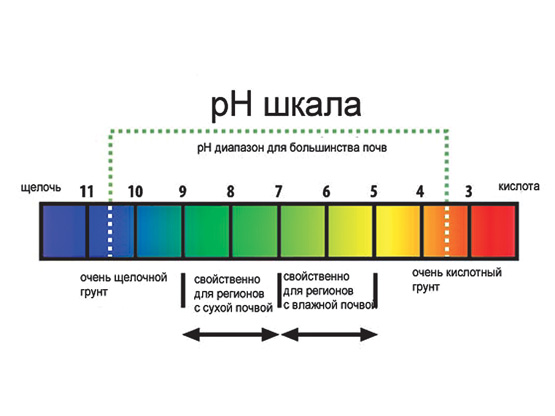

Агрономам, конечно, известна общепринятая шкала оценки уровня рН почвы:

- рН >9,0 – слабая щелочь

- 8,6 – 9,0 – сильнощелочная

- 8,0 – 8,6 – щелочная

- 7,2 – 8,0 – слабощелочная

- 6,7 – 7,2 – нейтральная и близкая к ней

- 5,5 – 7,0 – слабокислая

- 4,5 – 5,5 – кислая

- 3,5 – 4,5 — сильнокислая

Источник

Кислотность как фактор, влияющий на плодородие почвы

Кислотность почвы – важный агрохимический параметр, характеризующий пригодность субстрата для выращивания тех или иных культур. Начинающие огородники часто совершают ошибку – регулируют рН на всем участке, в то время, когда нужно создавать оптимальные условия для каждого растения индивидуально. Рассмотрим связь уровня кислотности с плодородием почвы и урожайностью культур.

Кислотность и показатели рН почвы

Кислотность или ph почвы – биохимический показатель, который характеризует ее способность проявлять (нейтрализовать) свойства кислот. В процессе обмена ионов водорода с почвенными минералами и органическими веществами в плодородном слое образуются кислоты и основания (щелочи). РН указывает на их баланс в почвенном растворе, обозначают его числами от 1 до 14. Чем ниже числовое обозначение pH, тем кислее среда. От чего зависит кислотность почвы?

Определяющий фактор – изначальный материал, из которого сформированы почвы: на песчанике, граните – более кислые, на известняке – щелочные.

Постепенное повышение кислотности происходит в регионах с частыми обильными осадками. Влага, накапливаясь в почве, вымывает минералы и соли из корнеобитаемого слоя.

Причиной выщелачивания может быть интенсивный полив водой с низким показателем рН (кислой).

Подкисление происходит при чрезмерном внесении в землю растительных остатков, органических и минеральных удобрений.

Увеличению кислотности способствует плохая воздухопроницаемость грунта. Если органика разлагается без доступа кислорода, освобождаемые в результате химической реакции органические кислоты и углекислый газ остаются в почве.

Интересно! В РФ примерно треть сельскохозяйственных земель – кислые и требуют регулярного известкования. Это большая часть дерново-подзолистых, дерновых и серых лесных почв средней полосы и Сибири. В Западной Европе таких земель почти 60 %.

Рассмотрим оптимальные показатели кислотности почвы для растений, а ниже в таблице конкретизируем их в разрезе садовых и огородных культур.

Наиболее приемлемый для большинства культурных растений уровень кислотности находится в диапазоне от 5,5 до 7,5 – это слабокислые (5–6), нейтральные (6,5–7) и слабощелочные(7–8) почвы. РН ниже 5 означает средне и сильнокислую реакцию, выше 8 – щелочную. Кислотно-щелочной баланс выше 9 говорит о том, что перед нами солонцово-карбонатные почвы или даже солончаки.

Оптимальный диапазон кислотности для распространенных садово-огородных культур

Источник

Кислотность — очень важный момент для земледельца

Чтобы не кисло было

— Реакция среды почвы — это своеобразный пропускной пункт, определяющий, смогут ли растения жить в данных условиях, — объясняет Анна Петровна. — В кислой почве повышено содержание ионов железа, молибдена и алюминия, что токсично и болезненно для одних растений и в то же время благоприятно для других.

От уровня кислотности также зависит степень проникновения имеющихся в почве тяжелых металлов в ткани растений. Если показатель рН находится в пределах нейтральной области, тяжелые металлы остаются связанными в почве и лишь незначительная их часть накапливается в растениях. А вот в кислой почве значительно возрастает риск. Такая же картина и с радионуклидами: именно от показателя рН зависит, в какой степени они впитаются растениями.

В кислом грунте подавлена и деятельность полезных микроорганизмов. А ведь почва — это живой организм. Самую большую часть по массе (80 — 85 процентов) в почвенном объеме составляют невидимые микроорганизмы, бактерии, грибы, остальное — видимые насекомые и дождевые черви. И чем плодороднее почва, тем больше в ней живых «помощников». Ведь именно они и производят вещества, необходимые для питания растений.

Кислотность почвы определяется уровнем pН от 3 до 8,5 и более. В зависимости от этого уровня она может быть от сильнокислой до сильнощелочной. Почему в почве повышается кислотность? Кислые грунты естественным образом появляются на месте застоя воды, в болотистых низменных участках. И характерны для районов, где выпадает большое количество осадков. Дождь и снег, повышая количество влаги в почве, снижают концентрацию кальция и магния в почвенном растворе. И в конечном счете их ионы вымываются. Их место занимают ионы водорода и почва закисляется. Там, где ежегодно выпадает более 500 мм осадков в год, с 1 кв. м вымывается до 55 г кальция. Приблизительно такое же его количество выносится из почвы и с хорошим урожаем. Несколько закисляют почву хвоя, свежий навоз, а также некоторые минеральные удобрения. В частности, сернокислый аммоний и сера.

Опытные огородники, прежде чем высадить ту или иную культуру, внимательно изучают свойства почвы. В том числе и ее рН. Кислотность можно определить несколькими методами. Самый простой — внимательно присмотреться к сорнякам, которые растут на участке.

На средне– и сильнокислых почвах вы наверняка найдете сфагнум, пушицу, подбел, кошачью лапку, щавель, марьянник дубравный, подорожник большой, кислицу обыкновенную, лютик ползучий, хвощ, фиалку трехцветную, веронику дубравную, белоус, щучку дернистую, мокрицу.

На слабокислых и нейтральных почвах великолепно растут ромашка непахучая, мать–и–мачеха обыкновенная, клевер, донник белый, пырей ползучий, калужница болотная, сушеница, лютик ядовитый, толокнянка, седмичник европейский, белозор болотный, фиалка собачья, сердечник луговой, вейник наземный, осот полевой.

Еще раз пройдитесь по участку и уже обратите внимание на культурные посадки. Понаблюдайте за цветом ботвы свеклы. Если листочки у нее полностью красные, то реакция почвы кислая, зеленые с красными прожилками — слабокислая. Если же листья зеленые, а черешки красные, то нейтральная.

Хорошим индикатором может быть и цветная гортензия. На щелочных грунтах ее цветы приобретают розовые оттенки, а при повышенной кислотности окрашиваются в насыщенный голубой цвет.

При определении кислотности почвы можно воспользоваться и старыми дедовскими способами. Листья смородины или вишни залейте доведенной до кипения дистиллированной или дождевой водой. Настой остудите и опустите в него кусочек почвы. По цвету раствора и определите реакцию среды: красный — кислая, синий — слабокислая, зеленый — нейтральная.

В домашних условиях можно определить кислотность и иначе. 1 ч. л. грунта высыпьте на стекло, которое положите на любую темную поверхность. Полейте землю небольшим количеством обычного 9–процентного уксуса и наблюдайте за образованием пены. Если пенообразование сильное, значит, почва щелочная, умеренное — нейтральная, а если пена вообще не появляется — кислая.

Некоторые кислотность почвы определяют с помощью обычного мела. Горсть земли засыпьте в бутылку, на которую можно будет надеть соску или напальчник, и залейте водой. Ее должно быть раза в 1,5 — 2 больше, чем грунта. Затем добавьте 0,5 — 1 ч. л. мела и тут же закройте бутылку, скажем, предварительно скрученной (чтобы убрать из нее воздух) соской. После того как наденете, она расправится. Но из–за нехватки воздуха внутри бутылки соска все равно будет сжатой. Затем 3 — 5 минут энергично потрясите бутылку. Внимательно следите за соской! Если кислотность почвы высокая, то при взбалтывании между мелом (щелочью) и кислотой в почве произойдет реакция нейтрализации и выделится углекислый газ, который создаст давление в бутылке, — и соска расправится. При нейтральной почве соска останется в начальном положении, а при среднекислой раскроется лишь наполовину.

Определить кислотность грунта можно и с помощью цветов с фиолетовыми лепестками. Небольшое количество грунта прокипятите в дождевой или дистиллированной воде, охладите, профильтруйте до прозрачного состояния. Добавьте к раствору сок фиолетовых цветов. Ириса, к примеру. Если раствор окрасится в зеленый цвет — реакция щелочная, если приобретает красный оттенок — кислая.

Для более точного определения кислотности надо обратиться в агрохимлабораторию. Или же купить индикаторные бумажки.

Выкопайте на участке яму глубиной 30 — 35 см. С вертикальной стенки в 3 — 4 местах возьмите 15 — 20 г почвы. Засыпьте ее в стакан, добавьте 50 мл дождевой или дистиллированной воды и хорошо смешайте. После этого опустите индикаторную бумажку в полученный раствор. А затем сравните ее цвет с прилагаемой шкалой. Кислая почва даст цвет от соломенно–желтого до розового, а щелочная — от светло–зеленого до синего. Можно воспользоваться и специальным прибором — анализатором рН.

Ставка на известь

Показатель кислотности почвы — величина непостоянная. Ее можно регулировать и приводить в нужное для культур состояние. Щелочную почву несложно приблизить к нейтральной, регулярно внося торф, навоз или компост, а также кислые удобрения. При повышенной кислотности грунта сложнее достичь кислотного баланса: потребуется регулярное внесение извести.

Известкование — это внесение в почву известковой пыли, муки, мела или других известковых удобрений, которые продаются в магазинах. Обычно это делают при осенней перекопке, гашеную известь раскидывают по участку и вкапывают в почву. На сильнокислых почвах на одну сотку вносят около 50 кг извести, на кислых — 35 — 40 кг, на слабокислых почвах — около 30 кг. Известковать почву нужно раз в 4 — 5 лет.

И не стоит перебарщивать с нормами: это лишь негативно скажется на росте всех культур. Чрезмерное известкование приводит к недостатку в почве меди и бора, снижает поступление калия в растение. Растения меньше усваивают полезных минеральных веществ и чаще болеют. Так что все хорошо в меру!

Надо ли раскислять почву? Все зависит от того, какие культуры вы собираетесь выращивать. Дело в том, что некоторые растения предпочитают именно кислые почвы. Это гортензии, рододендроны, люпин многолетний, вереск, эрика, папоротник, лапчатка, голубика, клюква, брусника и др. А вот среди овощных культур практически не встречается любителей кислых почв. Зато полно вредителей, которым такая реакция грунта по душе. Проволочник, например. Капуста на кислой почве поражается килой, морковь — фомозом, свекла — гнилью сердечка, лук — шейковой гнилью. Да и по срокам созревания овощи запаздывают.

Для закисления почвы, предназначенной под выращивание овощей, лучше всего использовать компост или навоз. В среднем для понижения кислотности на 1 рН на 1 кв. м почвы достаточно внести 9 кг компоста или 3 кг навоза.

Показатели кислотности для различных видов почв

Кислые почвы — сильнокислые рН 4 и менее, среднекислые рН 4 — 5, слабокислые рН 5 — 6.

Нейтральные почвы — рН 6,5 — 7.

Щелочные почвы — слабощелочные рН 7 — 8, среднещелочные рН 8 — 8,5, сильнощелочные рН 8,5 и более.

Дозы известковых удобрений для садовых растений:

груша, слива, вишня — 0,4 — 0,8 (кг/кв. м) или 3,5 кг на одну посадочную яму;

смородина — 0,4 — 0,8 (кг/кв. м) или 0,2 кг на одну посадочную яму;

яблоня, малина — 0,2 — 0,6 (кг/кв. м) или 3 кг на одну посадочную яму;

крыжовник — 0,2 — 0,3 (кг/кв. м) или 0,2 кг на одну посадочную яму.

Советская Белоруссия №178 (24315). Суббота, 21 сентября 2013 года.

Источник