Сад и огород

Дана оценка содержания гумуса в минеральных почвах России, основанная на теоретическом, расчетном и экспертном подходах. Представлен обзор и проведен анализ градаций почв по содержанию гумуса, разработанных Почвенным институтом им. В.В. Докучаева (1977, 1985, 1997, 2001, 2003, 2004) и Д.С. Орловым с соавторами (1978, 2004). Дано теоретическое обоснование и предложена шкала почв России по степени гумусированности, где в качестве точки отсчета представлены значения минимального содержания гумуса, а объективные интервалы шкалы значений содержания гумуса основаны на величинах межлабораторных допустимых расхождений. Введено понятие глобальной оценки, охватывающей широкий спектр почв России и отражающей различия между типами почв по содержанию гумуса, и дифференцированной оценки, характеризующей различия внутри типа (подтипа) почв по величинам этого показателя. Изложены методические приемы по определению минимально допустимых, оптимальных и максимально допустимых значений содержания гумуса в пахотных горизонтах почв.

Химический состав почв представлен тремя группами компонентов. Это вещества, ранее входившие в состав материнских пород; вещества, поступающие в почву с атмосферными и пылевыми осадками и, наконец, органические вещества, принадлежащие к различным классам соединений и накапливающиеся в первую очередь за счет остатков высших растений и микроорганизмов, а в почвах преобразуемые в гумус. Наиболее актуальна третья группа, являющаяся практически чуть ли не единственным источником самых различных органических соединений, которыми теоретически и практически обусловлено как формирование гумусовых горизонтов фактически любых почв, так и образование, и накопление в почвах специфических органических соединений — гумусовых веществ. Именно эти вещества придают почвам своеобразные облик и свойства, отличающие их от других природных тел [16].

Согласно Александровой, гумусо-образование, то есть формирование гумуса, это процесс специфичный для почв, в отличие от гумификации, протекающей во многих природных средах — торфах, илах, сапропелях, углях и др. (в том числе и в почвах) и приводящей к образованию гумусовых веществ.

В Большой Российской энциклопедии [3] дано следующее определение гумуса: “Гумус — динамичная система, состоящая из совокупности растительных и животных остатков, утративших черты анатомического строения и претерпевающих различные этапы разложения и синтеза; основная и важнейшая составляющая часть органического вещества почвы”.

В словаре почвенных терминов США [25] приведено иное определение: “Гумус — это более или менее стабильная фракция почвенного органического вещества, остающаяся после того, как главная часть попавших в почву растительных или животных остатков разложилась”.

Гумус является одним из важнейших показателей, определяющих генезис и плодородие почв.

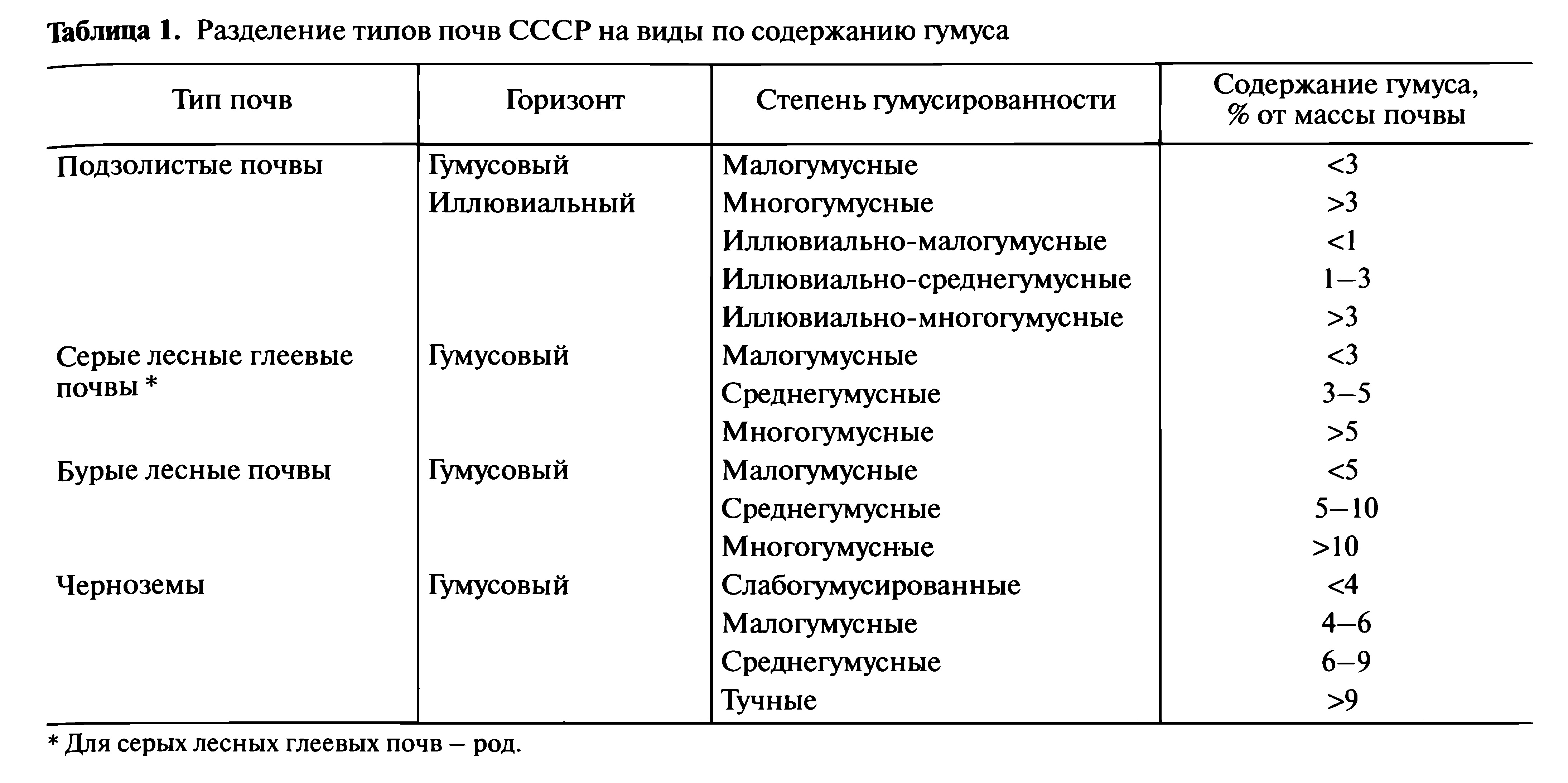

В “Классификации и диагностике почв СССР” содержание гумуса рассматривается на видовом уровне. Видовые характеристики по содержанию гумуса соответствуют определенным типам почв (табл. 1).

В “Классификации почв России” [11], “Классификации и диагностике почв России” [10], в отличие от предыдущей классификационной системы, предложены более общие критерии идентификации почв по содержанию гумуса на видовом уровне:

Виды по содержанию гумуса в аккумулятивно-гумусовом горизонте, % от массы почвы (по [11]).

Для почв с темно-гумусовым и агро-темно-гумусовым горизонтом

Вид Гумус, %

1. Слабо-гумусированные 9

Таблица 1. Разделение типов почв СССР на виды по содержанию гумуса

В системе показателей Гришиной и Орлова [5] приведены обобщенные для всех типов почв градации по содержанию гумуса (табл. 2). По их мнению, небольшое число уровней показателя выделено для облегчения группировок почв. Эту же цель преследуют и целочисленные пределы для каждого Уровня. Как считают авторы, хотя такой подход несколько упрощает характеристику природной обстановки, но все же каждый из уровней с некоторым приближением отвечает реальным свойствам почв конкретных типов. Так, высокое содержание гумуса 6—10% действительно свойственно черноземам, а низкое и очень низкое (2—4 и 6.9; среднесуглинистые — эродированные — 6.3.

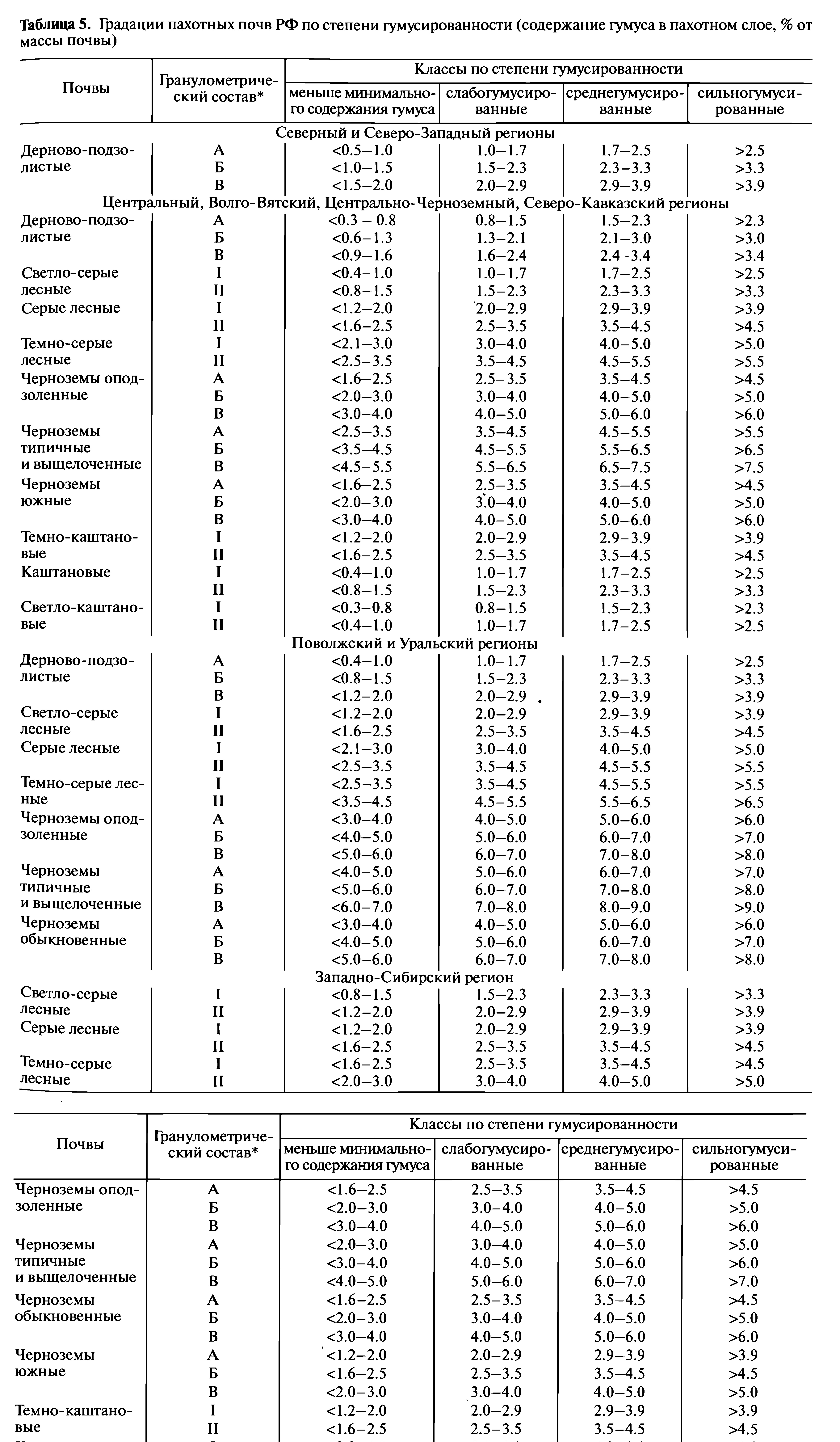

С учетом вышеизложенного составлена шкала градаций пахотных почв России по степени гумусированности пахотного слоя, состоящая из четырех классов (табл. 5). Для данной таблицы величина D взята из работы по материалам межлабораторного аттестационного эксперимента, проведенного в СССР на стандартных образцах при определении органического углерода по методу Тюрина. В случае внедрения в системе аналитических лабораторий агро. хим. службы России вместо методик определения содержания органического углерода в почвах способом сухого сжигания на автоматических анализаторах можно использовать информацию по межлабораторному эксперименту, приведенную в работе [2], с целью построения шкал на этой основе.

Первый класс — содержание гумуса меньше минимального — включает почвы, частично утратившие инертную компоненту гумуса в результате эрозионного выноса почвенных частиц, перемешивания гумусового горизонта с нижележащими, механического выноса тонкодисперсных частиц при уборке пропашных культур и т.д. Второй — слабо-гумусированные, третий — средне-гумусированные — включает почвы, в той или иной степени утратившие трансформируемое органическое вещество по отношению к его содержанию в целине в результате биологической минерализации. Четвертый — сильно-гумусированные — включает пахотные почвы, близкие по содержанию гумуса к целинным.

В предложенной шкале градаций пахотных почв России дана дифференцированная оценка содержания гумуса, учитывающая его трансформируемый компонент, который в определенной степени характеризует эффективное плодородие почв.

Здесь следует отметить весьма важное обстоятельство. Формирование и преобразование гумуса является совокупностью протекающих в почве физических, физико-химических, химических, биохимических и биологических процессов. Однако используемое в настоящее время его разделение на лабильные, активные, легкоразлагаемые, с одной стороны, и устойчивые, инертные, стабильные группы фракций, с другой стороны, носит весьма условный характер. Так, например, если речь идет о гумусовых веществах черноземов, извлекаемых непосредственно 0.1 н. раствором NaOH, то следует говорить о лабильности с позиций химического фракционирования. Если проводится биокинетическое фракционирование органического вещества почвы согласно схеме Семенова с соавторами, то оно в определенной степени характеризует биологические почвенные процессы. Трансформируемое органическое вещество, рассчитанное на основе формулы С trans = С tot — С min [6, 7], наиболее адекватно отражает нативную лабильность органического вещества почвы, которая является результирующей различных процессов.

Проблема необходимого и достаточного обеспечения пахотных почв органическим веществом приобретает все большую актуальность в связи с нарушением естественных процессов в биосфере и задачей оптимизации его управления для достижения устойчивого и экологически безопасного земледелия [21].

В пределах допустимого диапазона изменений содержания гумуса вполне реальна задача его регулирования на нормативной основе.

Таблица 5. Градации пахотных почв РФ по степени гумусированности (содержание гумуса в пахотном слое, % от массы почвы)

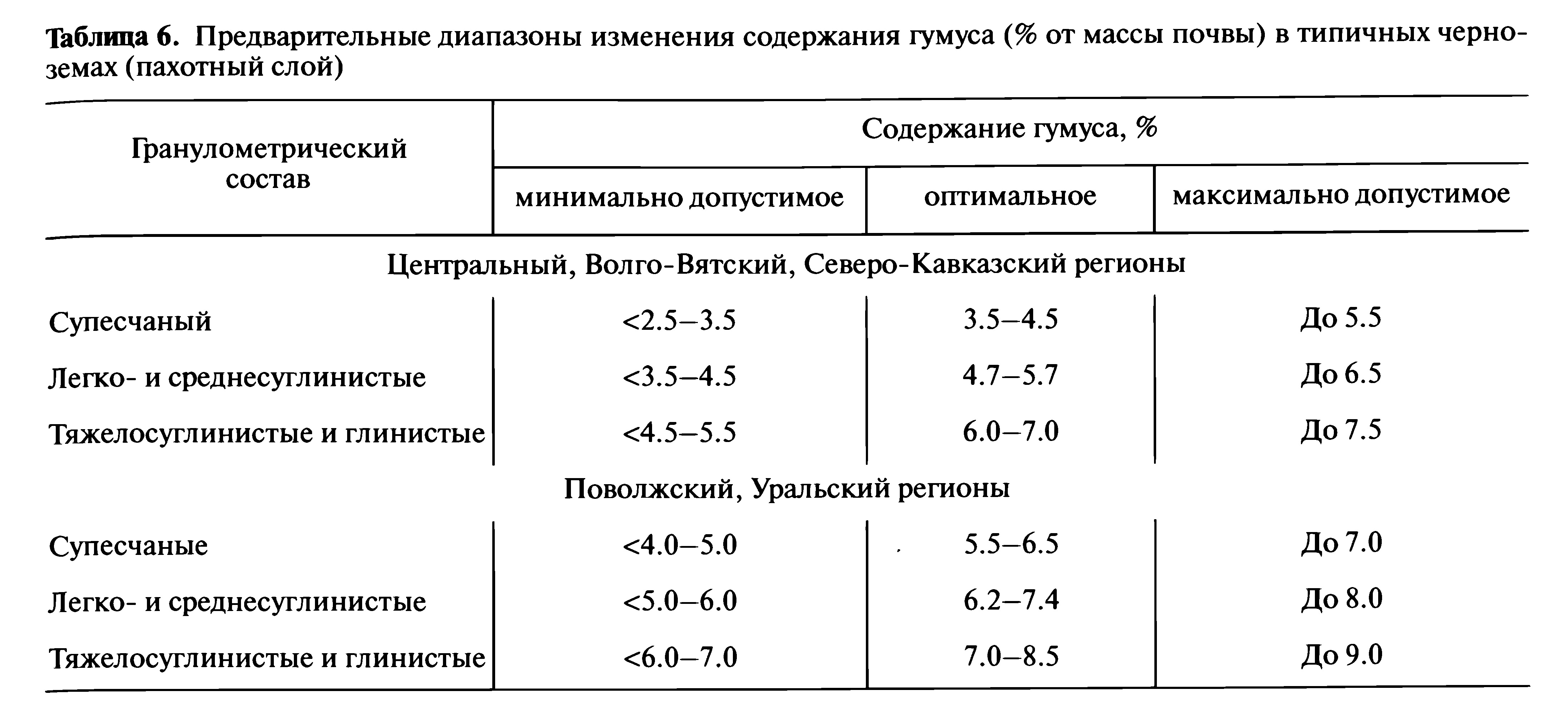

Таблица 6. Предварительные диапазоны изменения содержания гумуса (% от массы почвы) в типичных черноземах (пахотный слой)

С позиций агроэкологии стратегия внесения органических удобрений при условии их ограниченных ресурсов должна быть направлена на удобрение наиболее выпаханных почв. В то же время слишком высокое содержание гумуса может быть экологически и экономически невыгодным, поскольку неизбежно связано с активным высвобождением азота, особенно в периоды, когда он не может быть использован растениями [7] и, следовательно, с загрязнением окружающей среды. По этой причине нормативы обеспеченности органическим веществом имеют верхнюю границу.

В настоящее время предложены предварительные допустимые диапазоны изменения содержания гумуса в основных типах пахотных почв России [24]. В табл. 6 в качестве примера рассмотрены диапазоны изменений содержания гумуса в типичных черноземах, подверженных агро-генным воздействиям.

В основу определения значений оптимального содержания гумуса положены предложения Кершенса и Шульц [8], учитывающие количества легкоразлагаемого органического вещества в почвах Германии и скорректированные для условий России. Согласно этим авторам содержание органического углерода и азота в почвах имеет относительно узкие экологические пределы, которые составляют для условий Германии в обычных для практики системах землепользования 0.2— 0.6% разлагаемого органического углерода и

0.02—0.06% разлагаемого азота. При содержании ниже этих пределов плодородие почвы, урожайность сельскохозяйственных культур и ассимиляция С02 в фито-массе являются недостаточными, выше этих пределов наблюдаются потери органического вещества и загрязнение окружающей среды.

Заключение

Российскими учеными Гришиной, Орловым, Бирюковой, Розановой и в “Классификации и диагностике почв России” предложены шкалы гумусированности почв, которые могут оцениваться как глобальные, отражающие генетическую принадлежность почв.

В отличие от глобальной, генетической оценки степени гумусированности почв, разработаны дифференцированные оценки, отражающие различия по содержанию гумуса внутри типа (подтипа) почв, в том числе и агроэкологические. Составлена шкала градации пахотных почв России по степени гумусированности, состоящая из четырех классов: содержание гумуса меньше минимального, слабогумусированные, среднегумусированные, сильногумусированные. В предложенной шкале отражена агроэкологическая оценка содержания гумуса, учитывающая его трансформируемую компоненту, которая в определенной степени характеризует эффективное плодородие почв.

Разработаны подходы и приведены примеры допустимых нормативных значений содержания гумуса в пахотном горизонте почв, в основу которых положены предложения различных авторов по минимальным, максимальным (сильно-гумусированным) и оптимальным уровням содержания гумуса.

Здесь прежде всего следует отметить, что в России до сих пор отсутствует информация, позволяющая определить количество оптимального трансформируемого С орг в условиях длительных полевых опытов, заложенных на различных типах почв. Для определения оптимальных значений содержания гумуса был использован экспертный подход с экстраполяцией данных других авторов. Согласно Кершенсу, Шульц [8] оптимальное количество трансформируемого С орг лежит в интервале 0.2—0.6% от массы почвы. Имеется априорная информация, что с возрастанием валового содержания гумуса несколько нарастает содержание трансформируемого С орг; однако зависимость не носит четко выраженного характера. Диапазон по содержанию гумуса в почвах России значительно шире, чем таковой в Германии. Поэтому на почвах с содержанием С орг > 3—4% от массы почвы для определения величин оптимального содержания гумуса количество трансформируемого С орг составляло >0.6% от массы почвы. В случае близости почв России и Германии по содержанию гумуса для определения его оптимальных значений применяли указанный выше диапазон по содержанию трансформируемого С орг.

Источник

Класс почв по гумусу

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |