Коэффициент гигроскопичности почвы это

Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений

Soils. Methods of determination of moisture, maximum hygroscopic moisture and moisture of steady plant fading

Дата введения 1990-06-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным агропромышленным комитетом СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 N 2924

3. Срок первой проверки — 1994 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, подпункта, приложения

1.2; 2.1.2; 2.2; 3.1.2; 3.2

6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2005 г.

Настоящий стандарт распространяется на некаменистые почвы, т.е. почвы, в которых массовая доля частиц крупнее 3 мм не превышает 0,5%, и устанавливает методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений.

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

Сущность метода заключается в определении потери влаги при высушивании почвы.

Предельное значение суммарной относительной погрешности метода при доверительной вероятности =0,95 составляет, % от измеряемой величины:

1.1. Метод отбора проб

1.1.1. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение почвенных проб — по ГОСТ 17.4.3.01, ГОСТ 17.4.4.02, ГОСТ 12071, для агрохимических исследований — по ГОСТ 28168.

1.1.2. Пробу, поступившую на анализ, тщательно перемешивают. Методом квартования из нее отбирают две аналитические пробы массой 15-50 г каждая (чем ниже влажность, тем больше масса пробы).

1.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 100 г по ГОСТ 24104*.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 24104-2001 (здесь и далее).

Гири аналитические 2-го класса точности по ГОСТ 7328*.

* С 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ 7328-2001.

Шкаф сушильный с регулятором температуры от 80 до 105°С с погрешностью регулирования до 2°С.

Стаканчики весовые алюминиевые с крышками ВС-1.

Эксикатор исполнения 2 по ГОСТ 25336 со вставкой исполнения 1 по ГОСТ 9147.

Кальций хлористый технический.

1.3. Подготовка к анализу

1.3.1. Подготовку весов, сушильного шкафа, весовых стаканчиков и эксикатора выполняют согласно приложению 1.

1.3.2. Чистые пронумерованные стаканчики ВС-1 сушат в шкафу при температуре (105±2)°С в течение 1 ч, вынимают из шкафа, охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

1.4. Проведение анализа

1.4.1. Аналитические почвенные пробы помещают в пронумерованные, высушенные и взвешенные стаканчики и закрывают их крышками.

1.4.2. Стаканчики и почву в стаканчиках взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

1.4.3. Стаканчики открывают и вместе с крышками помещают в нагретый сушильный шкаф.

Почву высушивают до постоянной массы при температуре:

(105±2)°С — все почвы, за исключением загипсованных;

(80±2)°С — загипсованные почвы.

Время высушивания до первого взвешивания:

незагипсованных почв: песчаных — 3 ч, других — 5 ч;

загипсованных почв — 8 ч.

Время последующего высушивания:

песчаных почв — 1 ч;

других почв, в том числе загипсованных — 2 ч.

1.4.4. После каждого высушивания стаканчики с почвой закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г. Если взвешивание производят не позднее 30 мин после высушивания, можно охлаждать закрытые стаканчики на открытом воздухе без эксикатора. Высушивания и взвешивания прекращают, если разность между повторными взвешиваниями не превышает 0,2 г. Почвы с высоким содержанием органического вещества могут при повторных взвешиваниях иметь большую массу, чем при предыдущих, из-за окисления органического вещества при высушивании. В таких случаях для расчетов следует брать наименьшую массу.

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Массовое отношение влаги в почве ( ) в процентах вычисляют по формуле

где — масса влажной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

— масса высушенной почвы со стаканчиком и крышкой, г;

— масса пустого стаканчика с крышкой, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений. Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.

1.5.2. Допускаемые относительные отклонения результатов параллельных определений от их среднего арифметического при доверительной вероятности =0,95 составляют, % от измеряемой величины:

Источник

Морфологические признаки почв (стр. 4 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

Чем выше коэффициент структурности, тем более оструктурены почвы. Если Кс более 1 почвы считаются оструктуренными, если меньше 1 слабооструктуренными и если менее 0,3 – бесструктурными.

Материалы и оборудование: 1. Набор сит диаметром ячеек 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм; 2. Технохимические весы.

Определение гигроскопической воды в почве и расчет коэффициента гигроскопичности

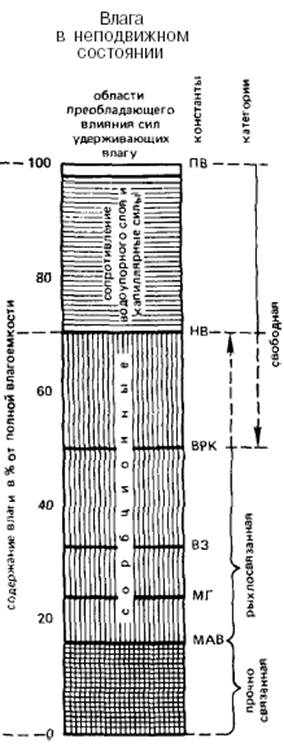

Значение анализа. Гигроскопичность – это способность почв поглощать воду из воздуха называется гигроскопической. Гигроскопичность почв зависит от влажности воздуха, содержания в почве гумуса и глинистых части, поэтому различные почвы обладают различной гигроскопичностью. Все химические анализы проводят с образцами почв в воздушно-сухом состоянии, при котором почвы содержат неодинаковое количество гигроскопической воды. Для того, чтобы получить возможность сравнивать результаты анализа различных почв, полученные данные химических анализов пересчитывают на абсолютно сухую навеску почвы. Для этого необходимо определить содержание гигроскопической воды в каждом почвенном образце и рассчитать коэффициент гигроскопичности.

Принцип метода. Гигроскопическая вода удерживается почвой с большой силой и может быть удалена только при длительном высушивании почвы при температуре 1050 С в специальных сушильных шкафах. Поэтому определение гигроскопической воды в почве проводят методом высушивания при t0 1050С.

Ход анализа. 1. Взвесить на аналитических весах с точностью до четвертого знака после нуля чистый бюкс, записать номер и вес.

2. Образец почвы, измельченный и просеянный через сито с отверстиями диаметром 1 мм, рассыпают на листе чистой бумаги тонким слоем.

3. Специальным совком (ложкой) взять из разных мест почвенного образца в бюкс небольшие порции почвы так, чтобы общий вес почвы в бюксе был равен примерно 5 грамм.

4. Бюкс с почвой взвесить на аналитических весах, записать его вес и поставить с открытой крышкой в сушильный шкаф.

5. Включить шкаф, установить при помощи регулятора температуру в 1050С.

6. После высушивания в течении 6-и часов бюкс с почвой закрывают крышкой и переносят в эксикатор для охлаждения.

7. После охлаждения бюкс с почвой взвешивают на аналитических весах с точностью до четвертого знака после нуля, вес записывают, а бюкс с почвой ставят для высушивания в сушильный шкаф на 2 часа для контроля.

8. Через два часа бюкс с почвой переносят из сушильного шкафа в эксикатор для охлаждения. После охлаждения взвешивают на аналитических весах и полученный результат сравнивают с весом после первого высушивания. Если вес одинаков, то производят расчет гигроскопической влаги и коэффициента гигроскопичности. Если же вес бюкса с почвой после двухчасового высушивания изменился, операцию по высушиванию повторяют до получения постоянного веса.

9. Результаты проведенного последования записывают в рабочую тетрадь по следующей форме:

Форма записи и примерный расчет

Глубина взятого образца в см

Вес пустого бюкса, г

Вес бюкса с почвой до высушивания, г

Вес бюкса с почвой после высушивания, г

Вес испарившейся воды, г

Вес абсолютно сухой почвы, г

10. Расчет гигроскопической влаги проводят по формуле:

где W(г) – влага гигроскопическая;

В-С – вес испарившейся воды в граммах;

С-А – вес абсолютно сухой почвы

100 – коэффициент пересчета в проценты

Примерный расчет: Wr = · 100=4,9

11. Рассчитать коэффициент гигроскопичности. Коэффициент гигроскопичности равен отношению 100 к 100 минус процент влаги в данном почвенном образце. Пример расчета:

где Кг – коэффициент гигроскопичности.

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ВАЛОВОГО АНАЛИЗА ПОЧВ

Значение анализа. Валовым анализом называется комплекс определений, позволяющих установить валовый, или элементарный состав почв, т. е. получить представление об общем содержании в почве химических элементов или их окислов.

Данные валового анализа дают возможность проследить изменения в содержании химических элементов по почвенному профилю по сравнению с почвообразующей породой и установить направленность почвообразовательного процесса. Кроме того, этот анализ позволяет определить потенциальные запасы различных химических элементов.

Валовый анализ включает определение гигроскопической воды, потери при прокаливании, содержания органического углерода и азота, а также содержание окислов, которые входят в состав минеральной части почв (SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, SO3, P2O5, K2O, Na2O). В карбонатных почвах проводят еще определение СО2 карбонатов.

На проведение полного валового анализа почв принятыми в почвоведении «классическими» методами аналитику приходится затрачивать много времени. Поэтому в настоящее время разработаны более быстрые методы валового анализа почв, которые дали при проведении большого числа сравнительных определений наилучшую воспроизводимость и результаты, очень близкие к данным, которые были получены при анализе «классическими» методами. Ускоренный валовый анализ почв требует в два раза меньше времени для выполнения этих анализов.

Принцип метода. Многие химические соединения в почве отличаются тем, что не растворяются в воде и кислотах. Для перехода нерастворимых соединений почвы в растворимые производят сплавление почвы с углекислыми щелочами или разложению фтористоводородной кислотой. В обоих случаях разложение минеральной части почвы проводят в платиновой посуде. В сплаве определяют содержание SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, SO3 и P2O5. Для определения содержания в почве К2О и Nа2О почву разлагают фтористоводородной кислотой. Следовательно, определение состава минеральной части почв состоит из двух процессов: 1) сплавление почвы с углекислыми щелочами или разложению ее фтористоводородной кислотой и 2) определение различных соединений.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ХОД АНАЛИЗА

Подготовка почвы к анализу. 1. Отбирают пробу почвы весом 3-4 грамма из подготовленного и просеянного через сито с отверстиями 1 мм образца таким же способом, как и при подготовке почвы для определения гумуса, который описан нами раньше.

2. Тщательно растирают взятую среднюю пробу почвы в агатовой или яшмовой ступке до состояния тонкой пудры. Если растирание проведено плохо, то сплавление почвы углекислыми щелочами может не произойти. Поэтому тщательному растиранию почвы следует уделить особое внимание.

Определение гигроскопической воды

1. На аналитических весах с точностью до 0,0001 г. взвешивают платиновый тигель.

2. Отвешивают в платиновый тигель с точностью до 0,0001 1 грамм тонко растертой в агатовой ступке почвы.

3. Тигель с почвой ставят в сушильный шкаф и высушивают в течение 3 часов при 1050С.