Определение структурно-агрегатного состава почвы по методу Н.И. Саввинова

Почвенная масса состоит из комочков различной формы и размеров, называемых агрегатами или структурными отдельностями.

Выделяют 3 группы структурных отдельностей в почве, мм: 1) микроагрегаты – 10.

Агрегаты образуются в результате склеивания элементарных частиц под влиянием химических, физических и биологических процессов. Структура, обусловливая порозность почвенной массы, играет большую роль в формировании ее водных и воздушных свойств. Влияние структуры на свойства почвы определяется ее качеством. Основные качественные признаки структуры – размер агрегатов и отношение их к воде. Агрономически ценной является комковато-зернистая структура с размером агрегатов от 0,25 до 10 мм в диаметре, обладающая водопрочностью – способностью противостоять размывающему действию воды. С агрономической точки зрения структурной почвой называется та, в которой преобладают агрономически ценные мезоагрегаты, обладающие водопрочностью. Все иные почвы при этом считаются бесструктурными. Соответственно вычисляют коэффициент структурности почвы К:

К = а/в, где

а — количество мезоагрегатов; в — сумма макро- и микроагрегатов в почве.

Чем больше величина К, тем лучше структура почвы. Качественные показатели структуры (размер и отношение агрегатов к воде) лежат в основе анализа структурно-агрегатного состава почвы. Анализ включает в себя два этапа: сухое просеивание, при котором определяют общее количествоагрегатов, и мокрое, выявляющее содержание водопрочных агрегатов.

Ход работы

1-й этап. Для сухого просеивания образец почвы (300 г) помещают на набор сит, расположенных в следующем порядке по диаметру отверстий: 10,0; 7,0; 5,0; 3,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 мм. Легким встряхивающим движением почвенную массу распределяют по ситам в зависимости от диаметра комочков. Содержимое каждого сита и поддона взвешивают на технических весах, результаты записывают в соответствующую таблицу. Производят расчет содержания каждой фракции в процентах от общей массы образца. Результат просеивания заносят в рабочую таблицу.

Таблица 11-Данные сухого просеивания

| Основной показатель | Размер фракций, мм | К | ||||||||||

| Макро- агрега- ты >10 | Мезоагрегаты | Микро- агрега- ты Бюксы с фракциями ставят на электрическую плитку для выпаривания и подсушивания, после чего охлаждают и взвешивают на технических весах. Содержание водопрочных агрегатов рассчитывается от 50 г смешанной навески с пылью, прошедшей через сито диаметром 0,25 мм. Результат просеивания заносят в рабочую таблицу. Таблица 12-Данные мокрого просеивания

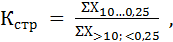

Таблица 13-Оценка структурного состояния Источник Почвоведение и инженерная геология2.4 Определение агрегатного состава почвы и водопрочности почвенных агрегатов методом Н.И. СаввиноваПод структурой почвы понимают совокупность агрегатов или структурных отдельностей различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности. Агрегаты диаметром больше 0,25 мм называют макроагрегатами, мельче 0,25 мм – микроагрегатами. Агрономически ценной является комковато-зернистая структура с размером агрегатов от 0,25 до 10,0 мм, обладающих пористостью и водопрочностью. Такая структура обусловливает наиболее благоприятный водно-воздушный режим почвы. Водопрочными называются агрегаты, которые противостоят размывающему действию воды. В задачу агрегатного анализа входит: 1) определение содержания агрегатов того или иного размера в пределах 0,25–10 мм; 2) выявление количества водопрочных агрегатов из выделенных структурных отдельностей. Число агрегатов определенного размера находят методом «сухого» агрегатного анализа, а водопрочных агрегатов – методом «мокрого» агрегатного анализа. Метод «сухого» агрегатного анализа. Из образца нерастертой воздушно-сухой почвы берут среднюю пробу 0,5–2,5 кг. Осторожно выбирают корни, гальку и другие включения. Среднюю пробу просеивают через колонку сит с диаметром отверстий 10; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм. На нижнем сите должен быть поддон. Почву просеивают небольшими порциями (100–200 г), избегая сильных встряхиваний. Когда сита разъединяют, каждое из них слегка постукивают ладонью по ребру, чтобы освободить застрявшие агрегаты. Агрегаты с сит переносят в отдельные фарфоровые или алюминиевые чашки. Когда всю среднюю пробу просеют и разделят на фракции, каждую фракцию взвешивают на технохимических весах и рассчитывают ее содержание в процентах от массы воздушносухой почвы. Коэффициент структурности при сухом просеивании определяют по формуле Главное качество почвенной структуры – водопрочность, т. е. способность комочков противостоять размыванию водой. Чем богаче почва минеральными и органическими коллоидами, тем шире возможности для ее агрегации. Процесс образования структуры протекает под влиянием коагуляции коллоидов, склеивания механических элементов коллоидными пленками, а также под воздействием корней растений, гиф грибов, оплетающих почвенные комки и зерна и проникающих внутрь их. Особенно большое значение для образования структуры почвы имеет гумус. Как коллоидное вещество, он под влиянием катионов кальция и магния способен переходить в необратимую форму и давать прочный и не растворимый в воде гель. Этот гель, играющий роль клея, и придает структурным агрегатам водопрочность. Метод «мокрого» агрегатного анализа. Навеску почвы 50 г составляют из отсеянных структурных фракций. Из каждой фракции отвешивают на технохимических весах количество структурных отдельностей (в граммах), равное половине процентного содержания данной фракции в почве. Фракцию меньше 0,25 мм не включают в среднюю пробу, чтобы не забивались нижние сита при просеивании почвы. Поэтому навеска всегда бывает меньше 50 г. Подготавливают набор из пяти сит с диаметром отверстий (сверху вниз) 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм. Сита скрепляют металлическими пластинками и устанавливают в баке с водой так, чтобы над бортом верхнего сита находился слой воды 5–6 см. Навеску высыпают в литровый цилиндр и насыщают водой, которую приливают осторожно по стенкам цилиндра, чтобы вытеснить из почвы воздух, не защемляя его (защемленный воздух разрушает агрегаты). Увлажненную почву оставляют на 10 мин в покое, после чего цилиндр доливают водой доверху. Для полного удаления воздуха цилиндр закрывают часовым стеклом, наклоняют до горизонтального положения и ставят вертикально. Когда воздух будет удален, цилиндр закрывают пробкой, следя, чтобы под ней не осталось воздуха, и быстро переворачивают вверх дном. Держат в таком положении, пока основная масса агрегатов не упадет вниз. Затем цилиндр переворачивают и ждут, когда почва достигнет дна. Так повторяют 10 раз, чтобы разрушить все непрочные агрегаты. При последнем обороте оставляют цилиндр дном кверху, переносят к набору сит и погружают в воду над верхним ситом. Под водой открывают пробку цилиндра и, не отрывая его от воды, плавными движениями распределяют почву на поверхности верхнего сита. Через минуту, когда все агрегаты больше 0,25 мм упадут на сито, цилиндр закрывают пробкой под водой, вынимают из воды и отставляют. Почву, перешедшую на сито, просеивают под водой следующим образом: набор сит поднимают в воде, не обнажая оставшихся агрегатов на верхнем сите, и быстрым движением опускают вниз. В этом положении держат 2–3 секунды, чтобы успели просеяться агрегаты, затем медленно поднимают вверх и быстро опускают вниз. Сита встряхивают 10 раз, затем вынимают из бака два верхних сита, а нижние встряхивают еще 5 раз. Оставшиеся на ситах агрегаты смывают струёй воды в большие фарфоровые чашки. Избыток воды в чашках сливают. Из больших чашек агрегаты смывают в заранее взвешенные маленькие чашечки, затем высушивают на водяной бане до воздушно-сухого состояния и взвешивают. Масса фракций, умноженная на 2, дает процентное содержание водопрочных агрегатов того или иного размера. Процент агрегатов меньше 0,25 мм определяют вычитанием из 100 суммы процентов полученных фракций. Таблица 5 – Оценка структурного состояния почвы Коэффициент при мокром просеивании определяют по формуле Форма записи результатов Оборудование и материалы. 1. Образец нерастертой почвы массой 500 г. 2. Колонка почвенных сит. 3. Технохимические весы. 4. Алюминиевые или фарфоровые чашки. 5. Мерные цилиндры на 1000 мл. 6. Водяная баня или электроплитка. 7. Кастрюля с водой вместимостью 10 л. 8. Резиновые груши. 1. Что такое структура почвы и в чем особенности ее оценки в морфологическом и агрономическом отношении? 2. Какие процессы определяют образование структуры, ее утрату и каковы приемы восстановления структуры почвы? 3. В чем заключается роль структуры почвы в формировании ее свойств, режимов и плодородия? Источник Лабораторная работа 2 Определение структурного состава почвы сухим и мокрым методом по н.И. СаввиновуПод структурой почвы понимают совокупность агрегатов или структурных отдельностей различной величины, формы, пористости, гранулометрической прочности и водопрочности. В зависимости от величины агрегатов различают глыбистую структуру (агрегаты > 10 мм), макроструктуру (агрегаты 10-0,25 мм) и микроструктуру (агрегаты диаметром | ||||||||||

| агрономически ценной структуры (макроструктуры) | микро- и мегаструктуры |

8) проведите сравнительный анализ структурного состояния 4 генетических горизонтов почвы.

Источник

Показатели структурной почвы

Структура почвы. Структурность почвы. Коэффициент структурности

почва плодородие удобрение структурность

Почвенная структура — совокупность отдельностей, состоящих из склеенных гумусом и иловыми частицами механических элементов почвы (первичных и вторичных минералов, корней растений и др.), на которые способна распадаться почва при несильном механическом воздействии. Чаще всего структуру почвы определяют, подбрасывая почвенный ком несколько раз, пока он не рассыпется на отдельные элементы.

Подробная классификация почвенных структур была разработана в начале XX века С. А. Захаровым и используется в российском почвоведении по настоящее время.

Каждый тип почв и каждый почвенный горизонт характеризуется определённой почвенной структурой. Так, для гумусового горизонта характерна зернистая или комковато-зернистая структура; для элювиального — плитчатая или чешуйчатая различной степени выраженности; для иллювиального — столбчатая, ореховатая, призматическая, глыбистая и др.

Структурность почв

Это способность почвы естественно распадаться на отдельности (агрегаты), состоящие из склеенных перегноем и иловатыми частицами механических элементов почвы. Форма структурных отдельностей, их размер и прочность четко отражают характер процессов, протекающих в почве.

Структура почвы оказывает влияние на аэрацию почвы и ее водопроницаемость, определяет устойчивость почвы против эрозии. На образование почвенной структуры оказывают влияние: корневая система травянистой растительности, деятельность почвенной фауны, а также различные физические процессы: увлажнение и высыхание, замерзание и оттаивание, нагревание и охлаждение. Главными клеющими веществами почв при их оструктуривании являются: гумус, глинистое вещество, гидроксиды железа и алюминия. Поэтому песчаные почвы, лишенные глинистых частиц и содержащие мало гумусовых веществ, бесструктурны. Важную роль структурообразования в гумусовом горизонте играют травянистые растения, создающие своей корневой системой комковатую структуру.

По форме структурные отдельности подразделяются на три основных типа: кубовидный тип (отдельности имеют одинаковые размеры по всем трем измерениям и обычно представлены неправильными многогранниками), призмовидный тип (преобладает одно из трех измерений, в силу чего отдельность более или менее вытянута вверх); плитовидный тип (отдельность уплощена по высоте и развита по двум другим измерениям). В нашей стране используют классификацию структурных отдельностей по форме, размеру и характеру поверхности, разработанную в 1927 С.А.Захаровым .

Название структуры почвы дается по преобладающим отдельностям. Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту характерны определенные типы почвенных структур. Например, для гумусовых горизонтов характерна зернистая, комковато-зернистая, порошисто-комковатая структура; для элювиальных горизонтов — плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных — столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т.д.

В полевых условиях для определения структуры почв из исследуемого горизонта ножом вырезают небольшой образец грунта и подбрасывают его несколько раз на ладони до тех пор, пока он не распадется на структурные отдельности. Их рассматривают и определяют степень их однородности, размер, форму, характер поверхности.

Изменение условий почвообразования отражается на структуре гумусового горизонта. Прочность структурного пахотного горизонта имеет важно для земледелия.

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность структуры почвы, т.е. образование прочных, не размываемых в воде отдельностей. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют благоприятный для развития растений водно-воздушный режим, механические свойства и т.д. Почвы, не имеющие такой структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы.

Кубовидный тип — структура равномерно развита по трём взаимоперпендикулярным осям.

· Грани и рёбра плохо выражены, агрегаты плохо оформлены:

· вид Крупноглыбистая — ребро куба> 10 см

· вид Мелкоглыбистая — ребро куба 10—5 см

· вид Крупнокомковатая — ребро куба 5—3 см

· вид Комковатая — ребро куба 3—1 см

· вид Мелкокомковатая — ребро куба 1—0,5 см

· вид Пылеватая — ребро куба 10 мм

· вид Ореховатая — ребро куба 10—7 мм

· вид Мелкоореховатая — ребро куба 7—5 мм

· вид Крупнозернистая — ребро куба 5—3 мм

· вид Зернистая (крупитчатая) — ребро куба 3—1 мм

· вид Мелкозернистая (порошистая) — ребро куба 1—0,5 мм

Призмовидный тип — структура развита преимущественно по вертикальной оси.

· Грани и рёбра плохо выражены, агрегаты плохо оформлены:

· вид Крупностолбовидная — диаметр> 5 см

· вид Столбовидная — диаметр 5—3 см

· вид Мелкокостолбовидная — диаметр 5 см

· вид Столбчатая — диаметр 5—3 см

· вид Мелкокостолбчатая — диаметр 5 см

· вид Призматическая — диаметр 5—3 см

· вид Мелкокопризматическая — диаметр 3—1 см

· вид Карандашная (тонкопризматическая) — диаметр 5 мм

Оценка структурного состояния почвы

| Содержание агрегатов 0,25—10 мм, % от массы воздушно-сухой почвы | Оценка структурного состояния |

| сухое просеивание | мокрое просеивание |

В такой почве потери воды от поверхностного стока незначительны, почти вся она поглощается почвой, а наличие некапиллярных пор предохраняет почву от испарения влаги с поверхности.

Следовательно, в структурной почве одновременно создают благоприятные условия обеспечения растений влагой и воздухом. Даже при увлажнении до НВ в таких почвах сохраняется хороший воздухообмен и господствуют окислительные процессы. Достаточная аэрация при наличии доступной влаги обеспечивает лучшие условия питательного режима по сравнению с бесструктурной почвой;

активнее идут микробиологические процессы,

отсутствуют процессы денитрификации, образования и накопления активных несиликатных форм полуторных окислов, что ослабляет связывание фосфатов в труднорастворимые формы.

Бесструктурной почвой вода поглощается медленно, значительная часть ее может теряться вследствие поверхностного стока. Сплошная капиллярная связь в толще почвы вызывает большие потери влаги от испарения.

В такой почве нередко наблюдается два крайних состояния увлажнения: избыточное или недостаточное. При избыточном увлажнении все промежутки заполнены водой, воздух отсутствует. В этих условиях развиваются анаэробные процессы, ведущие к потерям азота в результате денитрификации, образованию вредных для растений закисных форм железа и марганца, накоплению подвижных несиликатных форм полуторных окислов и к закреплению фосфора в труднорастворимые формы, т. е. создается неблагоприятный питательный режим.

При недостаточном увлажнении в почве много воздуха и кислорода, но растения испытывают недостаток в воде.

Агрономически ценная структура, придавая почве рыхлое сложение, облегчает прорастание семян и распространение корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на механическую обработку почвы.

Более плотное сложение и повышенная связность бесструктурных почв повышают удельное сопротивление при их обработке и ухудшают развитие корней растений. Как отмечалось выше, структурная почва хорошо поглощает воду и резко снижает поверхностный сток, а следовательно, смыв и размыв почвы, а структурные комочки размером более 1—2 мм устойчиво противостоят развеванию ветром.

Благоприятное влияние на агрономические свойства почв оказывает и микроструктура при условии ее пористости и водопрочности.

Наилучшими являются микроагрегаты размером 0,25—0,05 и 0,05 и 0,01 мм. Микроагрегаты размером средней пыли (0,01—0,005 мм) затрудняют водо- и воздухопроницаемость, способствуют повышению испаряющей способности почв.

Оптимальный размер структурных отдельностей связан с зональными особенностями почв и условий земледелия. Так, во влажных зонах более крупные макроагрегаты обеспечивают лучшую водо- и воздухопроницаемость, а в заболоченных почвах и водоотдачу.

В засушливых условиях, где аэрация достаточна, важно ослабить испаряемость, поэтому здесь благоприятнее более мелкий размер агрегатов, но надо иметь в виду, что при наличии в верхнем слое пахотной почвы менее 50% агрегатов крупнее 1—2 мм почва становится податливой к ветровой эрозии.

Рассмотренное выше агрономическое значение структуры позволяет сделать следующее общее заключение:

«во всех случаях на почвах одного типа, одной генетической разности и в сходных агротехнических условиях структурная почва всегда характеризуется более благоприятными для сельскохозяйственных культур показателями, нежели бесструктурная или малоструктурная» ( Н. А. Качинский ).

3.Образование структуры почвы

В формировании макроструктуры почвы следует различать два основных процесса:

механическое разделение почвы на агрегаты (комки)

и образование прочных, не размываемых в воде отдельностей.

Указанные процессы протекают под воздействием физико-механических, физико-химических, химических и биологических факторов структурообразования.

Физико-механические факторы обусловливают процесс крошения почвенной массы главным образом под влиянием изменяющегося давления или механического воздействия.

К действию этих факторов может быть отнесено разделение почвы на комки в результате изменения объема (и давления) при переменном высушивании и увлажнении, замерзания и оттаивания воды в ней,

давления корней растений, деятельности роющих и копающих животных и рыхлящего воздействия почвообрабатывающих орудий.

На важное значение промораживания почвы в создании ее рыхлого сложения указывал еще П. А. Костычев .

Замерзание воды раньше начинается вкрупных промежутках, примерно при 0°С, а в более тонких капиллярах вода замерзает при более низкой температуре.

При замерзании вода расширяется и давит на стенки комков; при этом участки с незамерзшей водой уплотняются, а часть воды выжимается в более крупные капилляры. В результате неравномерного уплотнения при оттаивании замерзшей воды и при испарении воды почва будет крошиться по линии наименьшего сопротивления.

Промораживание способствует разрыхлению почвы, образованию агрегатов, но водопрочность при этом не создается.

Разрыхляющее воздействие промораживания на почву проявляется только при оптимально влажном ее состоянии (не более 90% полной влагоемкости).

При замерзании воды в переувлажненной почве структурные отдельности разрываются и такая почва при оттаивании приобретает киселеобразную консистенцию и обесструктуривается.

Промерзание сухой почвы не оказывает положительного влияния на ее крошение.

Большое влияние на формирование почвенной структуры оказывает обработка почвы сельскохозяйственными орудиями: наряду с образованием структурных отдельностей происходит и их разрушение.

В зависимости от количества и качества органического вещества, гранулометрического состава почвы, применяемого орудия, влажности почвы и других условий, при которых проводится обработка, могут преобладать процессы или создания, или разрушения структуры. Даже на одной и той же почве применением одного орудия обработки можно получить структурную пашню, глыбистую или слитную.

Благоприятно сказывается на структурообразовании обработка почвы в состоянии ее физической спелости, и, наоборот, при обработке почвы в пересохшем состоянии она сильно распыляется, а при обработке в переувлажненном состоянии образуется глыбистая поверхность.

Следует подчеркнуть, что одной механической обработкой нельзя создать водопрочную структуру почвы.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 1010 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Показатели структурной почвы

| Содержание агрегатов 0,25—10 мм, % от массы воздушно-сухой почвы | Оценка структурного состояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| сухое просеивание | мокрое просеивание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| >80 | >70 | Отличное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 80-60 | 70-55 | Хорошее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 60-40 | 55-40 | Удовлетворительное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 40-20 | 40-20 | Неудовлетворительное |

| Название почвы, горизонт, глубина взятия образца, см | Масса фракции | Содержание фракций размерами, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| >10 | 10-7 | 7-5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1-0.25 |

| Отношение к скатыванию | Название почв по механическому составу |

| Не скатывается в шнур, раздельное состояние | Песчаный |

| При раскатывании в шнур распадается на мелкие кусочки с образованием непрочных шариков | Супесчаный |

| При раскатывании образуется шнур, легко распадающийся на дольки | Легкосуглинистый |

| При раскатывании формируется сплошной шнур, который при свертывании в колечко распадается на дольки | Среднесуглинистый |

| При раскатывании легко образуется шнур, свертывается в кольцо, но дает мелкие трещины | Тяжелосуглинистый |

| При раскатывании в шнур легко свертывается в колечко, не трескаясь | Глинистый |

Порядок определения:Почву смачивают водой и разминают стеклянной палочкой с резиновым наконечником до полного разрушения структурных отдельностей. Смачивать следует до консистенции теста, так чтобы вода из почвы не отжималась, но почва была достаточно пластичной. Хорошо размятую почву раскатывают на ладони ребром другой руки в шнур толщиной около 3 мм и сворачивают в кольцо диаметром около 3 см. Пользуясь таблицей8 определяют название почвы, почвообразующих пород по механическому составу.

Таблица 9 Классификация почв по механическому составу

| Название механического состава | Содержание физической глины (частиц 0.01 мм), % | |

| Песок рыхлый | 0-5 | 100-95 |

| Песок связный | 5-10 | 95-90 |

| Супесь | 10-20 | 90-80 |

| Суглинок лёгкий | 20-30 | 80-70 |

| Суглинок средний | 30-45 | 70-55 |

| Суглинок тяжёлый | 45-60 | 55-40 |

| Глина лёгкая | 60-75 | 40-25 |

| Глина средняя | 75-85 | 25-15 |

| Глина тяжёлая |

Вопросы для самоконтроля

1. Чем представлена твёрдая фаза почвы?

2. На чём основана классификация механических элементов и механического состава почвы?

3. Какие водные свойства зависят от механического состава почв?

4. Оптимальный механический состав для большинства с/х растений.

5. Какие культуры предпочитают тяжёлые, а какие культуры лёгкие по механическому составу почвы?

6. Приёмы регулирования механического состава почвы.

7. Какие по механическому составу почвы в большей степени подвергаются водной и ветровой эрозии?

Тест-задания

Тесты

Вопросы для самоконтроля

1. Формы фосфатных соединений в почве.

2. Роль фосфора в росте и развитии растений.

3. Объяснить необходимость применения 0.2 Н HCl для определения подвижных форм фосфора в почве.

4. Содержание подвижных P2O5 12.5 мг на 100 гр почвы. Рассчитать содержание подвижного фосфора в % к массе почвы, в мг/кг, гр/кг и кг/га при значениях плотности почвы 1.15 гр/см 3 и мощности пахотного слоя 30 см.

Вопросы для самоконтроля

1. Условия, факторы, способствующие процессам соленакопления в почве.

2. Актуальность изучения засолённых почв.

3. Влияние токсичных солей на свойства почв, физиологические процессы роста и развития растений.

4. Какие соли относятся к токсичным? Ряд токсичности солей.

5. Приёмы регулирования солевого режима почв и рационального использования засолённых почв.

6. Как определяется химизм (тип) засоления почв?

Раздел 3 Свойства почвы

Тема Определение структурного состояния почвы (коэффициента структурности) методом «сухого просеивания»

Структура почвы – совокупность комков, отдельностей (агрегатов) различных форм и размеров на которые распадается почва,а способность почвы распадаться на отдельности называется структурностью почвы.

Принцип метода определения структурного состояния почвы основан на просеивании через набор сит диаметрами отверстий 10; 7; 3; 2; 1; 0,5;0,25 мм не растертую воздушно-сухую почву массой 0,25-2,5 кг с последующим взвешиванием массы каждой фракции почвы на ситах. По соотношению суммы содержания (%) агрономически ценных (0,25-10,0 мм) к малоценным ( 10,0 мм) определяется коэффициент структурности и оценивается структурное состояние почвы.

Задание к выполнению работы: а)определить структурное состояние почвы; б) рассчитать коэффициент структурности почвы и дать оценку; в) при значении коэффициента структурности 10мм

При оценке структурного состояния почвы по коэффициенту структурности следует пользоваться следующей градацией

Кст Оценка

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

Источник

➤ Adblockdetector