Атмосферное увлажнение почв различных ландшафтных зон

| Ландшафтные зоны | Почвы | Среднегодовые суммы осадков, мм | Индекс сухости К | Коэффициент увлажнения х, | Тип водного режима почв |

| Тундра | Тундрово- глеевые, болотные | 100-250 | 2,2 | Преимущественно водо- застойный | |

| Тайга | Подзолистые, подбуры | 350-600 | 0,45-0,8 | 2,2-1,2 | Промывной |

| Лесостепь | Серые лесные | 350-500 | 0,8-1,2 | 1,2-0,5 | Периодически промывной |

| Степь | Черноземы, каштановые | 250-400 | 1,2-3,0 | 0,6-0,3 | Непромывной |

| Полупустыня | Бурые пустынно- степные | 150-250 | 3,0-5,0 | 0,3-0,2 | » |

| Пустыня | Серо-бурые пустынные | 5,0 | 1,0 и в почвах имеет место свободный дренаж, избыток атмосферной влаги, поступающей в почвенную толщу, просачивается насквозь ее и пополняет грунтовые воды. Такой тип водного режима называется промывным (рис. 4.1). Промывной тип водного режима характерен для почв таежной зоны, субтропических и тропических лесов (см. табл. 4.2). При этом типе водного режима |

происходит растворение и перемещение в нижнюю часть почвы или за ее пределы многих минеральных и органических продуктов почвообразования.

При коэффициенте увлажнения >1,0, но плохом дренаже (чему способствует плоский рельеф и тяжелый гранулометрический состав почв) избыток атмосферной влаги застаивается в почвах и в них формируется временная или постоянная почвенная верховодка. Такой тип водного режима называется водозастой- ным. Он развит, например, во многих тундровых или болотных таежных почвах. Его усилению способствует неглубокий уровень вечной мерзлоты, служащей водоупором. При водозастойном режиме продукты почвообразования остаются на месте, а в почве возникает комплекс явлений, связанных с переувлажнением почв.

В условиях, где коэффициент увлажнения 1, в почвах с затрудненным дренажем создается водозастойный режим, подобный описанному для автоморфных почв, но часто более резко выраженный. При этом режиме влага атмосферных осадков идет на пополнение грунтовых вод, уровень которых начинает приближаться к поверхности, и почвы сильно переувлажняются. Водозастойный режим имеют почвы низинных болот, которым свойственно грунтовое питание.

При коэффициенте увлажнения 2 углекислого газа и поглощается столько же кислорода. В верхней части почвенной толщи полный воздухообмен осуществляется за несколько часов.

Еще одной производной климатических характеристик является тепловой (или температурный) режим почв. Количество солнечного тепла, которое получают почвы, как и количество тепла, которое они отдают атмосфере, периодически изменяется в течение суток и по сезонам года. В суточном цикле с восхода солнца и до 14 ч почва нагревается, затем она постепенно начинает охлаждаться. Максимальное охлаждение наблюдается около 4—5 ч ночи.

В годовом цикле почва нагревается с первых месяцев весны до середины лета, затем постепенно охлаждается. Суточные колебания температур обычно проявляются до глубины немногим более 50 см. Годовые колебания температур иногда распространяются до глубины 15 м (наиболее резкие — до 3,5 м). На распространение тепла в почвенной толще требуется некоторое время, обусловленное ее теплопроводностью, поэтому с глубиной наблюдается все большее запаздывание соответствующих температур по сравнению с поверхностью почвы. Рассмотрим основные типы температурных режимов почвы, выделяемые В.Н. Димо. Их дифференциация основана главным образом на учете интенсивности процессов промерзания почв, т. е. на динамическом показателе.

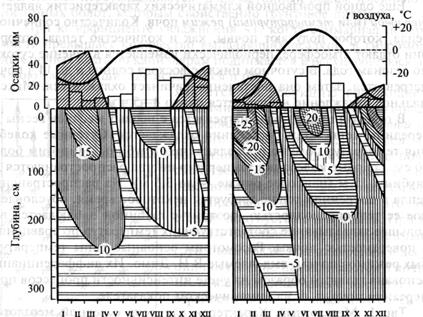

Тип 1. Мерзлотный. Характерен для почв с вечной мерзлотой сплошного типа. В течение года преобладает процесс охлаждения почвы. В холодный период почва промерзает до верхней границы вечномерзлых пород. Процесс нагревания сопровождается протаиванием сезонно-мерзлого слоя. Среднегодовая температура почвы и температура на глубине 0,2 м самого холодного месяца — отрицательные (рис. 4.4).

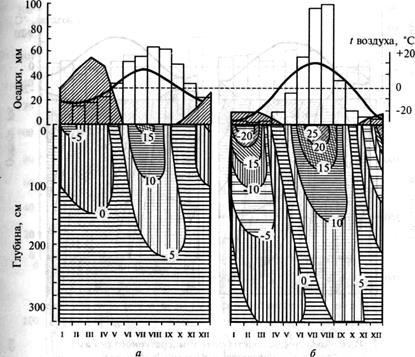

Тип 2. Длительносезоннопромерзающий. Охлаждение почвы сопровождается промерзанием. Длительность промерзания не менее 5 мес., глубина проникновения отрицательных температур более 1 м. Сезонное промерзание не сопровождается смыканием с возможной вечной мерзлотой островного типа. Прогревание почвы приводит к оттаиванию. Среднегодовая температура почвы обычно положительная, но температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная (рис. 4.5).

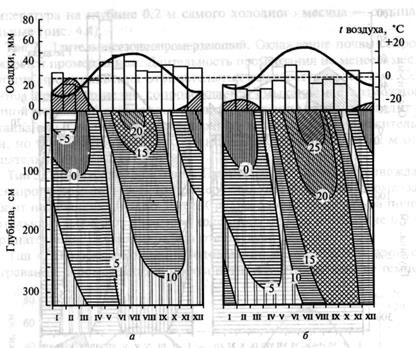

Тип 3. Сезоннопромерзающий. Процесс охлаждения сопровождается процессом неглубокого промерзания. Длительность промерзания от нескольких дней до 5 мес. Среднегодовая температура положительная. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная. Вечная мерзлота отсутствует (рис. 4.6).

Тип 4. Непромерзающий. В годовом цикле преобладает процесс нагревания. Промерзания и морозности нет. Отрицательные температуры в почве отсутствуют или наблюдаются лишь несколько дней. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м положительная (рис. 4.7).

Тип 5. Постоянно теплый. Температура самого холодного месяца во всей толще не опускается ниже 10 °С (т. е. ниже уровня биологически активных температур).

Тип 6. Постоянно жаркий. Суточные амплитуды температур превышают годовые амплитуды, а среднегодовая температура почв на глубине 0,2 не опускается ниже 20 °С.

Подытоживая оценку вкладов факторов географической среды в механизмы почвообразования, еще раз подчеркнем, что в первую очередь в этой связи речь должна идти о производных биологического фактора (круговорот веществ в системе организмы—почва) и климатического фактора (водный, воздушный и тепловой режимы почв).

Рис. 4.4. Термоизоплеты почв температурного режима мерзлотного типа

(по В.Н. Димо): а — мыс Шмидта; 6 — Якутск

Рис. 4.5. Термоизоплеты почв температурного режима длительно сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Хибины; б — Чита

Рис. 4.6. Термоизоплеты почв температурного режима сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Оренбург; б — Волгоград

Значительно меньшую роль играют здесь геологический и геоморфологический факторы (см. рис. 5.1).

Все вышеупомянутые механизмы и процессы почвообразования, так или иначе отражающие динамику географических факторов, как можно заметить, представляют собой отдельные физические, механические, химические или биологические процессы. Их совокупность естественным образом делится на четыре группы (по А.А. Роде, 1971):

1) обмен веществом и энергией между почвой и другими природными телами;

2) превращения веществ и энергии в почве;

3) изменения физического состояния вещества в почве;

4) передвижение веществ и энергии в почве.

К первой группе (обмен веществ) относятся следующие процессы:

а) многосторонний обмен газами в системе атмосфера—почва — грунт—растение;

б) такой же многосторонний обмен влагой (жидкой и парообразной) в той же системе;

в) обмен коротко- и длинноволновой радиацией в системе Солнце—растения—атмосфера—космическое пространство;

г) многосторонний обмен тепловой энергией в системе атмосфера— почва—растение—грунт;

д) двусторонний обмен зольными веществами и азотом в системе почва—растительность;

Рис. 4.7. Термоизоплеты почв температурного режима непромерзающего типа

(по В.Н. Димо): а — Сочи; б — Тбилиси

е) безобменное, преимущественно одностороннее, поступление в почву органического вещества, синтезированного растениями;

ж) двусторонний обмен между почвой и атмосферой пылью;

и) двусторонний обмен между почвой и грунтом (грунтовыми водами) солями.

Ко второй группе процессов (превращение веществ и энергии в почве) относятся следующие:

а) реакции разложения органических соединений, входящих в состав растительных и животных остатков;

б) многообразные явления микробного синтеза и микробного разложения, образования и разложения органоминеральных соединений разной природы;

в) внутрипочвенный обмен ионами и молекулами между твердой и жидкой фазами;

г) фиксация молекулярного азота из почвенного воздуха, а также аммонификация, нитрификация, денитрификация;

д) явления новообразования и распада различных органических кислот и солей;

е) явления окисления и восстановления, в особенности соединений железа и марганца;

ж) отдельные реакции, из которых слагаются явления разложения и превращения первичных и вторичных минералов и синтеза вторичных.

Третья группа процессов (изменения физического состояния вещества в почве) включает:

а) фазовые переходы воды (испарение и конденсация, замерзание и таяние) и солей (растворение и кристаллизация);

б) изменения структурного состояния почвенной массы (агрегация и дезагрегация, коагуляция и пептизация);

в) изменение степени дисперсности (физическое дробление минеральных частиц, образование твердых конкреций).

И четвертую группу процессов (передвижение вещества в почве) составляют следующие из них:

а) передвижение воздуха внутри почвы под влиянием изменений атмосферного давления и температуры;

б) диффузное передвижение газов в почвенном воздухе;

в) передвижение жидкой влаги и растворенных в ней веществ под влиянием силы тяжести, капиллярных, сорбционных и осмотических сил;

г) передвижение водяного пара, обусловленного градиентом его давления;

д) передвижение твердой почвенной массы животными-землероями, гравитацией и криотурбационными явлениями.

Некоторые из перечисленных процессов свойственны только почвам. Это прежде всего процессы обмена веществом и энергией между почвой и растительностью, почвой и другими природными телами. Но большинство из них не являются специфичными только для почв, они общие для разных сред и идут, например, в горных породах, в гидросфере, в атмосфере, на дне океанов и морей. К таким процессам относятся синтез и разложение органических веществ и минералов, фазовые переходы вещества и др.

Все названные в четырех группах процессы получили название почвенные микропроцессы, или элементы почвообразования.

В настоящее время в почвоведении развито представление об иерархической системе почвенных процессов, в пределах которой выделяются четыре уровня процессов по степени их сложности и специфичности. Почвенные микропроцессы занимают самый низкий уровень иерархии и рассматриваются именно как составляющие элементы для процессов более высоких уровней. При совместном длительном протекании определенных комбинаций микропроцессов развиваются элементарные почвообразовательные макропроцессы, а сочетания последних, в свою очередь, выражаются в частных почвообразовательных макропроцессах. Процесс, который охватывает всю почвенную толщу в целом, называется общим почвообразовательным макропроцессом.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 4343 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Серые лесные почвы.

Почвенный покров лесостепной зоны представлен следующими наиболее распространенными типами и подтипами почв: черноземами типичными, черноземами оподзоленными, черноземами выщелоченными, черноземами реградированными, серыми, светло и темно-серыми лесными почвами. Остальные типы почв занимают незначительные площади.

Светло-серые лесные почвы залегают на наиболее возвышенных элементах рельефа и внешне похожи на дерново-подзолистые, но отличаются от них наличием хорошо выраженного горизонта вымывания — иллювиального горизонта.

Перераспределение илистых частиц по профилю достигает 15—25 % между верхним и иллювиальным горизонтами. Светло-серые лесные почвы преимущественно легкосуглинистого и супесчаного механического состава. Объемная плотность пахотных слоев колеблется в пределах от 1,20 до 1,40 г/см 3 , объемная масса иллювиального горизонта достигает 1,50—1,70 г/см 3 . Максимальная гигроскопичность в пахотном слое колеблется от 2,0 до 3,5 %, а в иллювиальном — увеличивается до 5,5—9,5 %. Запасы влаги при ППВ (наименьшей, или предельной полевой влагоемкости) составляют 150—180 мм в метровом слое. Неблагоприятные физические свойства светло-серых почв связаны с почти полной бесструктурностью и неглубоким залеганием очень диспергированного, практически бесструктурного иллювиального горизонта, который затрудняет аэрацию почвы, снижает ее водопроницаемость и увеличивает количество связанной влаги. Описываемые почвы сильно заплывают, на них образуется мощная корка, относятся они к тяжелым — трудно поддаются обработке. Однако, несмотря на ряд неудовлетворительных свойств, при систематическом удобрении, тщательном известковании в системе севооборотов на них можно получать достаточно высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Светло-серые лесные почвы кислые, рН верхнего гори зонта 5,1—5,6, гидролитическая кислотность 1,7—2,8 мг-экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований колеблется соответственно от 6,9 до 8,8 % мг-экв на 100 г почвы. Бедны они и питательными веществами. Особенно мало азота — от сотых долей процента до 0,15 %. Режим доступных растениям форм азота, в частности нитратов, неблагоприятный. Запасы фосфора незначительны (0,05—0,012 %), однако этот элемент в них в связи с повышенной кислотностью почвенной среды более доступен растениям, чем в черноземах. Обеспеченность калием низкая и средняя.

Серые лесные почвы по морфологическим признакам проявления подзолистого и дернового процессов, а также по другим свойствам они занимают промежуточное положение между светло-серыми и темно-серыми лесными почвами. По сравнению со светло-серыми почвами подзолистый процесс у них ослаблен, а дерновый не достиг еще той интенсивности, которая характерна для темно-серых почв.

Эти почвы характеризуются четкой дифференциацией профиля по подзолистому типу, но в отличие от светло-серых лесных почв в них элювиальный горизонт выражен слабо, гумусово-аккумулятивный — более мощный (до 35 см) и окраска его более темная. Разница в содержании илистой фракции между верхним и иллювиальным горизонтами достигает 20 % и более. На глубине 120—140 см, а в западных районах глубже залегает карбонатный горизонт, который вскипает при воздействии на него соляной кислотой.

Механический состав серых лесных почв — от супесчаного до суглинистого. Объемная плотность пахотных слоев колеблется в пределах от 1,32 до 1,40 г/см 3 а иллювиального— 1,45—1,50 г/см З . По сравнению со светло-серыми лесными почвами они более влагоемки, запасы влаги при ППВ составляют 165—200 мм.

Содержание гумуса в верхнем пахотном слое колеблется в пределах 1,5—0,3 %, в целинных — 4—6 %, В составе гумуса преобладают фульвокислоты.

Кислотность почв сильно варьирует, находясь в зависимости от степени выщелоченности, механического состава и характера использования (рН 4,6—6,4). Пахотные угодья, как правило, менее кислые, чем целинные. Степень насыщенности основаниями 75—90 %, гидролитическая кислотность 1,5—5,5 мг-экв на 100 г почвы.

По сравнению со светло-серыми лесными почвами серые лесные почвы лучше обеспечены питательными веществами и выше их по плодородию, однако общий уровень обеспеченности средний и ниже среднего. Как правило, серые лесные почвы содержат в достаточном количестве микроэлементы (марганца 386—900 мг/кг; бора 11—45, цинка 20—74 мг/кг).

Темно-серые лесные почвы распространены в зоне Лесостепи неравномерно и сосредоточены преимущественно на правобережье вдоль края высоких правобережий рек, главным образом на пониженных участках склонов.

В своем развитии эти почвы пережили две фазы — степную (черноземную) и последовавшую за ней лесную (подзолистую). Лесная фаза у них была более длительной, чем у черноземов оподзоленных, что нашло отразилось на строении профиля. О двух фазах в развитии характеризуемых почв свидетельствует их расположение в природе. Темно-серые лесные почвы окаймляют массивы серых лесных почв, а сами окружены черноземами оподзоленными, которые граничат непосредственно с черноземами типичными.

Признаки оподзоливания по сравнению с серыми лесными почвами выражены слабо, зато процессы аккумуляции гумуса значительны. В связи с этим в профиле четко выделяются гумусово-аккумулятивный со слабыми признаками элювиальных процессов мощностью 30-40 см; гумусово-иллювиальный горизонт А2В мощностью 20-30 см.

Передвижение коллоидов по профилю выражено в меньшей степени. Разница в содержании тонкодисперсных частиц в гумусово-аккумулятивном горизонте и гумусово-иллювиальном составляет 6-18 %. Темно-серые лесные почвы более структурны, хотя структура отличается очень низкой водопрочностью.

Объемная плотность пахотного слоя колеблется от 1,20 до 1,42 г/см 3 , в иллювиальном — 1,40-1,50 г/см З ; максимальная гигроскопичность 3,7-5,1 % в пахотном слое и 5,1-10,7 % — в иллювиальном.

Наименьшая влагоемкость (ППВ) в зависимости от механического состава в пахотном слое составляет 20-30 %, постепенно снижаясь по профилю, и в породе колеблется от 17 до 24 %. Количество продуктивной влаги в метровом слое 150-175 мм.

Содержание гумуса в пахотных почвах 2,0-4,9, в целинных — 6-10% Сумма поглощенных оснований — 12- 22 мг-экв на 100 г почвы; гидролитическая кислотность 1,0-3,7 мг-экв на 100 г почвы; обменная кислотность 5,5-6,0; степень насыщенности основаниями 80-95 %.

Питательных веществ в темно-серых лесных почвах больше, чем в серых лесных: валового азота — 0,14-0,19 %; фосфора — 0,10-0,25 и калия — 2,0-2,4 %. Степень обеспеченности подвижными питательными веществами средняя и высокая.

Черноземы. Классификация черноземов проведена с учетом их генетических свойств и морфологических признаков.

Черноземный тип почвы по генетическим особенностям и свойствам подразделяется на подтипы. Каждый подтип занимает определенное географическое положение.

В Лесостепной зоне выделяют следующие подтипы черноземов: типичные, оподзоленные, выщелоченные и реградированные. Внутри подтипов выделяются роды. Наиболее распространенными являются следующие роды черноземов.

1. обычные — выделяются во всех подтипах; признаки и свойства соответствуют основным характеристикам подтипа. В полном наименовании чернозема термин этого рода опускается;

2. глубоковскипающие — вскипают более глубоко, чем род «обычные черноземы», в связи с более выраженным промывным режимом за счет облегченного механического состава или условий рельефа. Выделяются среди типичных, обыкновенных и южных черноземов. в профиле, как правило, имеют разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами;

3. карбонатные — характеризуются наличием свободных карбонатов (вскипанием) по всему профилю. Среди выщелоченных и оподзоленных черноземов не выделяются;

4. карбонатные высоковскипающие — характеризуются устойчивым поверхностным вскипанием;

5. остаточно карбонатные — развиваются на плотных карбонатных породах содержат в профиле карбонатный щебень;

6. бескарбонатные — развиты на породах бедных силикатным кальцием, вскипание и выделение карбонатов отсутствует; встречаются преимущественно среди типичных, выщелоченных и оподзоленных подтипов черноземов;

7. солонцеватые — в пределах гумусового слоя имеют солонцеватый горизонт;

8. осолоделые — характеризуются наличием белесой присыпки в гумусовом слое, размытостью гумусовой окраски, лакировкой и примазками по граням структуры в нижних горизонтах, иногда наличием обменного натрия; распространены среди типичных, обыкновенных и южных черноземов;

9. щелеватые — характеризуются образованием глубоких трещин (холодная фация).

Подтипы и роды черноземов делятся на виды по ряду признаков:

• по мощности гумусового горизонта А — сверхмощные (более 120 см); мощные (120—80 см); среднемощные (80—40 см); маломощные (40—25 см); маломощные укороченные (менее 25 см);

• по содержанию гумуса — тучные (более 9 %); среднегумусные (9—б %); малогумусные (6—4 %); слабогумусированные (менее 4 %);

• по степени выщелоченности — слабовыщелоченные (разрыв между гумусовым слоем (А+АВ) и карбонатным горизонтом менее 20 см); средневыщелоченные (20-40 см); сильновыщелоченные более (40 см).

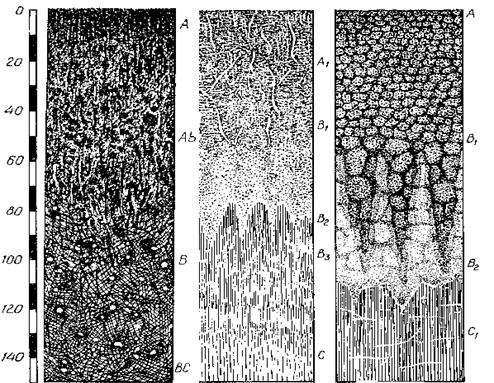

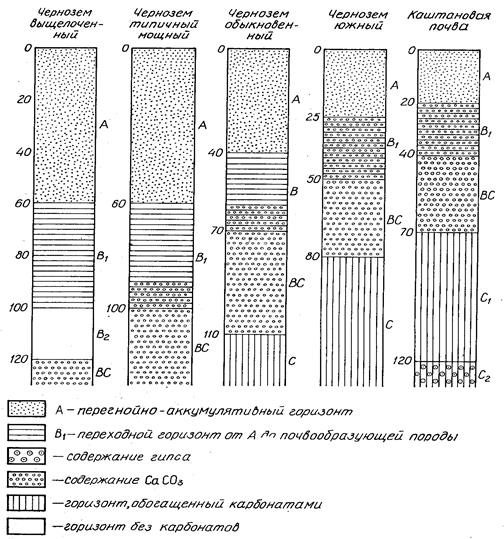

Рис. 20. Почвенный профиль черноземов.

а – чернозем оподзоленный; б – чернозем выщелоченный; в – чернозем типичный мощный.

Рис. 21. схема строения почв дернового типа почвообразования

Черноземы типичные характеризуются максимальным проявлением черноземного процесса. Горизонт А интенсивной черно-серой окраски с хорошо выраженной зернистой водопрочной структурой.

Горизонт АВ характеризуется плавным ослаблением — гумусовой окраски книзу и постепенным укрупнением структуры, которая становится комковатой. Вскипание обнаруживается в нижней части горизонта АВ или в верхней части горизонта В.

Горизонт В имеет неравномерную окраску и комковатую структуру. Неравномерность окраски обусловлена затеками гумуса, которые книзу исчезают, вскипает от соляной кислоты. Ниже залегает горизонт С.

Выделения карбонатов в форме псевдомицелия, трубочек и журавчиков обнаруживаются в горизонте В и С, обычно с глубины 70—100 см.

Характерными особенностями черноземов типичных являются глубокий гумусовый профиль, вскипание в переходном горизонте, обилие кротовин.

Генезис этих почв связывают с накоплением большой биомассы под разнотравно-злаковой растительностью в лесостепной зоне в условиях благоприятного атмосферного увлажнения (коэффициент увлажнения 1 и более).

Черноземы типичные распространены в зоне Лесостепи и занимают относительно равные слабосточные плато, высокие лессовые террасы. Сформировались под луговыми степями. Имеют относительно мощный гумуссированный профиль (0,6—1,5 м и более) с зернистой структурой, рыхлое сложение, характерно наличие карбонатов в пределах, как правило, гумуссированной части в виде мицелия и прожилок, прослеживается отсутствие перераспределений минеральной массы по профилю.

Характерная особенность профиля черноземов типичных — постепенный спад гумусовой окраски с глубиной и большая переработанность землероями.

Линия вскипания от НС1 в черноземах типичных обычного рода наблюдается преимущественно на глубине 40—50 ем, хотя возможны высоко (0—30 см) и глубоко вскипающие (70—100 см) виды.

По мощности гумусированного профиля черноземы типичные разделяются на сверхмощные, мощные и среднемощные, по степени гумусированности — на слабогумусированные, малогумусные и среднегумусные.

Черноземы типичные мощные и среднемощные малогумусные преобладают в центральных районах Лесостепи и на лессовых террасах рек. мощные и среднемощные среднегумусные характерны для почвенного покрова южной части лесостепной зоны и развиваются на тяжелосуглинистых лессах. Черноземы слабогумусированные распространены в основном в полосе, прилегающей к Полесью, и формируются на лессах легкосуглинистого механического состава.

Черноземы типичные сверхмощные слабогумусированные распространены в северной приполесской полосе зоны в Волынской, Ровенской, Киевской и Черниговской областях ,а также на большей части Черниговской и Сумской областей и приурочены к лесам средне- и тяжелосуглинистого механического состава.

В южной части зоны, в границах северной части Одесской, Кировоградской, южной Полтавской, юго-восточной Сумской и большей части Харьковской областей распространены черноземы типичные мощные среднегумусные на лессах тяжелого механического состава.

Черноземы типичные среднемощные слабо- и малогумусные распространены на Волынской возвышенности и террасах Днепра.

В черноземах типичных выделяют два фациальных подтипа.

в западной части зоны распространенные черноземы типичные влажные. повышенное количество влаги способствует периодическому сезонному переувлажнению с чем связано развитие глеевых процессов, которые обнаруживаются в виде оливковатых или оливково-ржаво-бурых пятен или разводов в профиле, и форме карбонатов, которые представлены в виде журавчиков.

Остальная часть зоны представлена обычными черноземами, для которых характерна прожилковая и мицелярная формы карбонатов.

В подтипе черноземов типичных преобладают мощные и среднемощные многогумусные, или тучные, черноземы.

В западной части Лесостепной зоны при более влажных условиях климата, которые способствуют большему выносу оснований из опада, что в свою очередь приводит к образованию более кислых органических продуктов превращения растительных остатков, формируются оподзоленных и выщелоченные черноземы.

Черноземы оподзоленные имеет следующие особенности.

Горизонт А темно-серой или серой окраски, зернисто-комковатой структуры.

Горизонт АВ темно-серый или буровато-серый с седоватым оттенком, комковатый, внизу ореховатый, для этого горизонта характерна белесая присыпка (кремнеземистая), покрывающая структурные отдельности, наибольшее скопление которой обнаруживается в нижней части горизонта.

Горизонт В (иллювиальный) с затеками гумуса в виде языков и карманов, имеет ореховатую структуру, вверху с белесой присыпкой, уплотненный. С глубиной затеки гумуса и оструктуренность исчезают и начинается горизонт С, в котором обычно находятся карбонаты в форме псевдомицелия, трубочек, журавчиков.

Разрыв между гумусовым слоем (А+АВ) и карбонатным горизонтом достигает значительной мощности (60-80 см). Карбонаты обычно обнаруживаются на глубине 1,3-1,5 м, что не всегда обеспечивает их поступление в гумусовый слой.

Кремнеземистая присыпка и уплотненный горизонт В (иллювиальный) являются главными отличительными морфологическими признаками черноземов оподзоленных.

Черноземы оподзоленные распространены в основном в Правобережье, особенно в западной Лесостепи. Они находятся на границе с Полесьем, встречаются небольшими массивами на лессовых отложениях Полесья.

Черноземы оподзоленные, как правило, залегают на высоких хорошо дренирован водоразделах, вклиниваясь в черноземы типичные, выщелоченные и темно-серые лесные почвы. На Левобережье они довольно часты также на лессовых террасах Днепра и его притоков.

Образование оподзоленных черноземов возможно, например, под широколиственными лесами паркового типа с густым травостоем. Это предположение хорошо согласуется с признаками степной и лесной стадиями развития. Об этом свидетельствуют признаки двух почвообразовательных процессов. Последствиями дернового почвообразовательного процесса являются: частые кротовины, глубокая гумусированность профиля, довольно высокое, почти как в черноземах типичных, содержание гумуса, в составе которого также преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Признаками подзолистого почвообразовательного процесса служат — глубокая выщелоченность, кислотность, пониженная насыщенность основаниями, отчетливая, хотя и слабая, дифференциация по элювиально-иллювиальному типу.

Можно сказать, что черноземы оподзоленные обычного рода совмещают признаки черноземов типичных и темно-серых лесных почв.

Неоднородность климатических условий и почвообразующих пород обусловила формирование различных как по морфологическим признакам, так и по уровню плодородия черноземов оподзоленных. На территории Украины черноземы оподзоленные представлены двумя основными рода ми — обычными и реградированными.

Черноземы оподзоленные обычные. Особенностью гумусового профиля черноземов оподзоленных является сравнительно быстрое уменьшение Содержания гумуса с глубиной. Наиболее резкий спад отмечается на глубине 50-70 см.

Качественный состав гумуса по генетическим горизонтам черноземов оподзоленных явно дифференцирован.В нем преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Соотношение между гуминовыми и фульвокислотами в верхних горизонтах 1,2—1,5 с глубиной уменьшается до 0,7—0,8.

Механический состав черноземов оподзоленных характеризуется преобладание фракций крупной пыли (40— 65 %) и ила (17—44 %) при содержании физической глины от 23 до 66 %. В северной части зоны механический состав крупнопылевато-легкосуглинистый в средней части зоны — крупнопылевато- и пылевато-среднесуглинистый и на южной периферии — пылевато-тяжелосуглинистый и легкоглинистый.

Черноземы оподзоленные на 85—95, а в нижних горизонтах — на 98 % насыщены основаниями, причем степень насыщенности тем больше, чем тяжелее механический состав. Преобладает обменный кальций (80—83 %). Отношение обменных кальция и магния 4: 6. Гидролитическая кислотность в верхнем гумусовом слое 1,7—3,1 мг-экв на 100 г почвы.

Глубина верхней границы карбонатного горизонта у черноземов оподзоленных закономерно понижается с востока на запад—от 103—130 см на Левобережье до 130—150 см на Правобережье.

Черноземы оподзоленные реградированные. Почвообразующие породы — богатые карбонатами незасоленные лессы. Сформировались черноземы реградированные в автотрофных условиях на увалистых водоразделах или склонах южной и юго-западной экспозиций. Они, как правило, находятся между оподзоленными черноземами и типичными или распределяются среди последних небольшими пятнами по вершинам невысоких холмов и увалов.

В почвоведении происхождение черноземов реградированных трактуется двояко: как результат окультуривания оподзоленных и выщелоченных черноземов, а также темно- серых лесных почв (реже) и как естественный почвообразовательный процесс в местах полного исчезновения леса или разреживания лесов под влиянием травянистой растительности.

Сущность процесса реградации состоит в том, что при смене древесной растительности травянистой изменяется гидрологический режим почв, усиливаются восходящие токи влаги, способствующие подтягиванию карбонатов к поверхности. Поглощающий комплекс в этом случае насыщается основаниями, происходит усреднение реакции почвенного раствора, водно-физические и агрохимические свойства ранее оподзоленных почв несколько улучшаются. При этом сохраняются признаки элювиально-иллювиальная дифференциации профиля по морфологии и химическим свойствам.

Сумма поглощенных оснований и насыщенность ими поглощенного комплекса (80 и более) в черноземах реградированных несколько выше, чем в черноземах оподзоленных. Реградированные черноземы отличаются также и более низкой гидролитической кислотностью: в верхнем горизонте она не превышает 2,2 мг-экв на 100 г почвы и резко убывает с глубиной. Реакция почв нейтральная: рН водной 7,2—7,5 и соленой 5,5—6,8.

Черноземы выщелоченные по своим характеристикам очень близки к темно-серыми лесными почвами.

У черноземов выщелоченных линия вскипания глубоко расположена (около 1 м) заметно выраженная белесая присыпка отсутствует, нет характерного буроватого уплотненного ореховатого иллювиального горизонта. Выщелоченные черноземы относятся к нейтральным почвам.

Основной их отличительный признак (наряду с глубоким вскипанием) — прокрашивание гумусом, образовавшимся из травянистой растительности и промытым, на большую глубину.

Важным отличием черноземов выщелоченных является также мощный гумусовый горизонт, аналогичный горизонту черноземов типичных (мощных) с содержанием гумуса лишь на 0,5—1,0 % меньше, чем в рядом залегающих черноземах мощных типичных среднегумусовых, хорошо выраженная структура в суглинистых и глинистых разновидностях и высокое плодородие.

Лугово-черноземные почвы развиваются преимущественно на лессовидных породах, расположены в основном в левобережной части области и находятся на первых надпойменных террасах рек и в широких долинах, на днищах оврагов и балок, а также на пониженных террасовых участках. Формируются в условиях постоянного, иногда повышенного увлажнения грунтовыми водами, которые могут быть очень минерализованы. Близкое стояние грунтовых вод способствует их оглеению. По морфологическим признакам лугово-черноземные почвы очень похожи на черноземы, однако отличаются от них оглеенностью нижних горизонтов. Мощность гумусового горизонта у них такая же, как и у черноземов типичных, однако благодаря добавочному увлажнению грунтовыми водами органические вещества в них накапливаются более интенсивно и гумусовый слой имеет более темную окраску. Реакция почвенного раствора этой генетической группы близка к нейтральной или нейтральная.

Болотные и торфяно-болотные почвы встречаются во всех районах области в плавнях рек и глубоких понижениях, развиваются в условиях постоянного переувлажнения при участии болотной растительности. В таких условиях органические вещества разлагаются очень медленно, поэтому из года в год накапливаются в почве.

Для болотных почв характерна высокая зольность торфа. реакция почвенного раствора близка к нейтральной (солончаковые разновидности имеют слабощелочную реакцию).

Источник