Тундровые глеевые почвы

Эти почвы широко распространены в субарктических областях Евразии и Северной Америки. Они развиваются на моренных, морских и древнеаллювиальных отложениях тяжелого или среднего гранулометрического состава: глинах и суглинках. В этих породах обычно находится горизонт вечной мерзлоты. При неглубоком залегании и хорошей выраженности вечномерзлого горизонта тундровые глеевые почвы могут иногда формироваться и на более легких породах. Одним из определяющих факторов их развития является ухудшенный дренаж. Обычно эти почвы занимают плоские равнинные территории, характеризующиеся слабым поверхностным стоком. Поверхность почвенного покрова нередко осложнена бугорковым микрорельефом.

Типичная растительность — мохово-лишайниковые и мохово — кустарничковые ассоциации. Кроме лишайников и мхов в растительном покрове участвуют голубика, черника, вереск, брусника, карликовая березка и ива. В лесотундре, где также встречаются рассматриваемые почвы, древесный ярус представлен невысокими редкими елями, лиственницами и березами.

Продуктивность тундровых растительных сообществ невысока, что обусловливает ежегодное поступление в почву с опадом небольших количеств органического вещества. В основном оно сосредоточивается на поверхности почвы и в пределах нескольких сантиметров ниже ее, где концентрируются корневые системы растений. Зольность опада, особенно мхов и лишайников, очень низкая.

Профиль тундровых глеевых почв небольшой мощности и имеет сравнительно простое строение:

А0 — оторфованная подстилка мощностью несколько сантиметров, состоит из полуразложившихся остатков мхов, лишайников, листьев, хвои;

Alg — грубогумусово-аккумулятивный горизонт, оглеенный, серый или темно- серый, неясно оструктуренный, со слабыми признаками комковатости, рыхлый, мощностью 5—7 см;

G — глеевый минеральный горизонт, серовато-сизый, местами с ржавыми пятнами и прожилками, бесструктурный, иногда с признаками тонкозернистой («икряной») структуры, плотный, переход в почвообразующую породу на глубине 40—60 см.

Содержание органического вещества в тундровых глеевых почвах (в горизонте А\ ), как правило, не превышает 4—5 %. В его составе преобладают фульвокислоты и неспецифические органические кислоты (Сг /Сф = 0,3—0,5). Реакция почв умеренно кислая по всему профилю. Только в тех случаях, когда почвы формируются на засоленных морских суглинках, она может в верхних горизонтах становиться слабокислой или почти нейтральной. Емкость поглощения невелика — 10—15 мг • экв на 100 г почвы, ненасыщенность основаниями почвенного поглощающего комплекса 50—60%, в основном за счет иона водорода. По содержанию валовых и несиликатных форм полуторных оксидов и ила почвенный профиль не дифференцирован, слабо могут быть выражены признаки приповерхностной аккумуляции этих веществ. В глеевом горизонте отмечается повышенное содержание соединений двухзарядного железа.

Основными процессами, ответственными за формирование морфологических и химических свойств тундровых глеевых почв, являются: подстилкообразование и аккумуляция грубого гумуса, оглеение и криогенные турбации.

Хотя, как отмечалось выше, в тундровые глеевые почвы поступает малое количество растительных остатков и гумусовый горизонт имеет малую мощность, в нем содержится заметное количество органического вещества. Это обусловлено тем, что в условиях неблагоприятного температурного режима, малой зольности опада и плохой аэрации почв биохимическая деятельность микроорганизмов ослаблена. Микроорганизмов мало, состав их беден, период деятельности короток. В результате скорости процессов гумификации и минерализации органического вещества оказываются медленнее скорости его поступления с опадом.

Другая характерная особенность тундровых глеевых почв — оглеение значительной части профиля. Наиболее оглеены самая верхняя (на контакте с гумусовым горизонтом) и нижняя (на контакте с горизонтом вечной мерзлоты) части профиля. Такой характер оглеения связан с миграцией влаги к зонам промерзания: в зимнее время — к поверхности почвы, в летнее — к сильно переохлажденному горизонту постоянной мерзлоты. Оттаивающий за лето верхний слой почвы при относительно слабом испарении оказывается насыщенным влагой. В нем в анаэробных условиях идут процессы восстановления различных соединений и в первую очередь превращение окисных соединений железа в закисные. Внешне это выражается в появлении сизой или даже зеленоватой окраски, которая связана с выделением фосфорно-кислого закисного железа — вивианита. В микрозонах почвенной массы, к которым имеется доступ воздуха (ходы корней, трещины и т. п.), идет окисление железа и появляются его гидроксиды ржавого и охристого цветов. Поскольку в тундровых почвах описываемого типа из-за близкого залегания вечномерзлого горизонта господствует водозастойный режим, продукты глеевого почвообразования накапливаются в почвенном профиле.

Для тундровых глеевых почв характерно развитие криогенных явлений: мерзлотные трещины, вспучивание фунтов, талики, полигональные или медальонные формы поверхности и др.

Вспучивание и излияние фунтов связано с наличием в почве горизонта сохраняющейся в течение года мерзлоты, над которым создается переувлажненный слой талой почвы. В послелетний период, когда почва начинает промерзать с поверхности, насыщенный водой талый слой оказывается заключенным между двумя мерзлыми слоями: нижним — постоянным и верхним — сезонным. По мере замерзания почвы сверху и увеличения в связи с этим объема верхнего горизонта талый слой оказывается в условиях все более возрастающего давления. Под его влиянием талая жидкообразная почва в наиболее слабом месте (по старым корневым ходам, фещинам или в местах, где верхний мерзлый слой относительно тонок) прорывает верхний слой и расплывается по поверхности почвы. По мере высыхания талый грунт растрескивается на полигоны, в пределах которых происходит дифференциация крупных и мелких частиц. Поверхность почвы приобретает типичное полигональное строение. Повторение процессов излияния грунтов приводит к периодическому перемешиванию всей массы почвы, находящейся над горизонтом вечной мерзлоты, и способствует гомогенизации почвенного профиля. Результатом криогенных процессов является также своеобразная «икряная» структура, которая выражена с большей или меньшей отчетливостью в тундровых глеевых почвах. Это связано с тем, что глинистые частицы, насыщенные водой, при ее замораживании и росте ледяных кристалликов раздвигают более крупные песчаные и пылеватые частицы. Вследствие такой сепарации каждая микроструктурная («икряная») отдельность оказывается более глинистой изнутри и пылеватой по периферии.

Земли, занятые тундровыми глеевыми почвами, в основном используются под пастбища как естественная кормовая база оленеводства. Использование этих почв для выращивания сельскохозяйственных культур ограничено из-за неблагоприятных агрономических свойств: бедность элементами питания, ухудшенный водный и тепловой режим и др. Для повышения их плодородия необходимо прежде всего внесение органических и минеральных удобрений, улучшение теплового режима путем мульчирования, а также осуществление дренажа. Тундровые глеевые почвы легко разрушаются при воздействии транспортных средств и другой техники, восстановление же их происходит очень медленно.

Источник

Атмосферное увлажнение почв различных ландшафтных зон

| Ландшафтные зоны | Почвы | Среднегодовые суммы осадков, мм | Индекс сухости К | Коэффициент увлажнения х, | Тип водного режима почв |

| Тундра | Тундрово- глеевые, болотные | 100-250 | 2,2 | Преимущественно водо- застойный | |

| Тайга | Подзолистые, подбуры | 350-600 | 0,45-0,8 | 2,2-1,2 | Промывной |

| Лесостепь | Серые лесные | 350-500 | 0,8-1,2 | 1,2-0,5 | Периодически промывной |

| Степь | Черноземы, каштановые | 250-400 | 1,2-3,0 | 0,6-0,3 | Непромывной |

| Полупустыня | Бурые пустынно- степные | 150-250 | 3,0-5,0 | 0,3-0,2 | » |

| Пустыня | Серо-бурые пустынные | 5,0 | 1,0 и в почвах имеет место свободный дренаж, избыток атмосферной влаги, поступающей в почвенную толщу, просачивается насквозь ее и пополняет грунтовые воды. Такой тип водного режима называется промывным (рис. 4.1). Промывной тип водного режима характерен для почв таежной зоны, субтропических и тропических лесов (см. табл. 4.2). При этом типе водного режима |

происходит растворение и перемещение в нижнюю часть почвы или за ее пределы многих минеральных и органических продуктов почвообразования.

При коэффициенте увлажнения >1,0, но плохом дренаже (чему способствует плоский рельеф и тяжелый гранулометрический состав почв) избыток атмосферной влаги застаивается в почвах и в них формируется временная или постоянная почвенная верховодка. Такой тип водного режима называется водозастой- ным. Он развит, например, во многих тундровых или болотных таежных почвах. Его усилению способствует неглубокий уровень вечной мерзлоты, служащей водоупором. При водозастойном режиме продукты почвообразования остаются на месте, а в почве возникает комплекс явлений, связанных с переувлажнением почв.

В условиях, где коэффициент увлажнения 1, в почвах с затрудненным дренажем создается водозастойный режим, подобный описанному для автоморфных почв, но часто более резко выраженный. При этом режиме влага атмосферных осадков идет на пополнение грунтовых вод, уровень которых начинает приближаться к поверхности, и почвы сильно переувлажняются. Водозастойный режим имеют почвы низинных болот, которым свойственно грунтовое питание.

При коэффициенте увлажнения 2 углекислого газа и поглощается столько же кислорода. В верхней части почвенной толщи полный воздухообмен осуществляется за несколько часов.

Еще одной производной климатических характеристик является тепловой (или температурный) режим почв. Количество солнечного тепла, которое получают почвы, как и количество тепла, которое они отдают атмосфере, периодически изменяется в течение суток и по сезонам года. В суточном цикле с восхода солнца и до 14 ч почва нагревается, затем она постепенно начинает охлаждаться. Максимальное охлаждение наблюдается около 4—5 ч ночи.

В годовом цикле почва нагревается с первых месяцев весны до середины лета, затем постепенно охлаждается. Суточные колебания температур обычно проявляются до глубины немногим более 50 см. Годовые колебания температур иногда распространяются до глубины 15 м (наиболее резкие — до 3,5 м). На распространение тепла в почвенной толще требуется некоторое время, обусловленное ее теплопроводностью, поэтому с глубиной наблюдается все большее запаздывание соответствующих температур по сравнению с поверхностью почвы. Рассмотрим основные типы температурных режимов почвы, выделяемые В.Н. Димо. Их дифференциация основана главным образом на учете интенсивности процессов промерзания почв, т. е. на динамическом показателе.

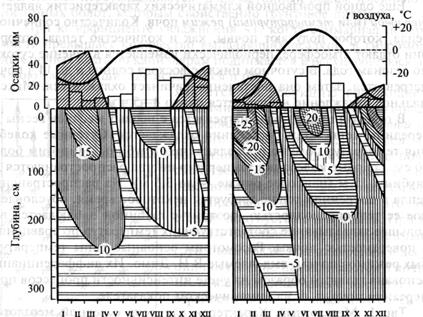

Тип 1. Мерзлотный. Характерен для почв с вечной мерзлотой сплошного типа. В течение года преобладает процесс охлаждения почвы. В холодный период почва промерзает до верхней границы вечномерзлых пород. Процесс нагревания сопровождается протаиванием сезонно-мерзлого слоя. Среднегодовая температура почвы и температура на глубине 0,2 м самого холодного месяца — отрицательные (рис. 4.4).

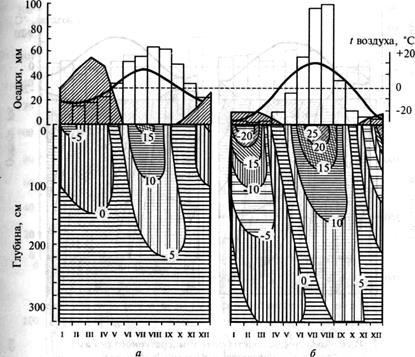

Тип 2. Длительносезоннопромерзающий. Охлаждение почвы сопровождается промерзанием. Длительность промерзания не менее 5 мес., глубина проникновения отрицательных температур более 1 м. Сезонное промерзание не сопровождается смыканием с возможной вечной мерзлотой островного типа. Прогревание почвы приводит к оттаиванию. Среднегодовая температура почвы обычно положительная, но температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная (рис. 4.5).

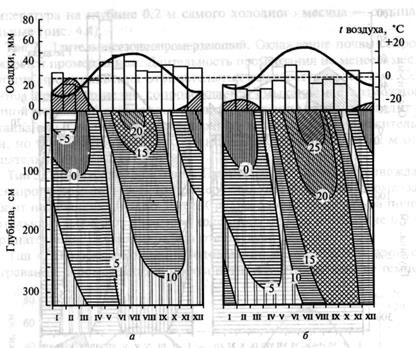

Тип 3. Сезоннопромерзающий. Процесс охлаждения сопровождается процессом неглубокого промерзания. Длительность промерзания от нескольких дней до 5 мес. Среднегодовая температура положительная. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная. Вечная мерзлота отсутствует (рис. 4.6).

Тип 4. Непромерзающий. В годовом цикле преобладает процесс нагревания. Промерзания и морозности нет. Отрицательные температуры в почве отсутствуют или наблюдаются лишь несколько дней. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м положительная (рис. 4.7).

Тип 5. Постоянно теплый. Температура самого холодного месяца во всей толще не опускается ниже 10 °С (т. е. ниже уровня биологически активных температур).

Тип 6. Постоянно жаркий. Суточные амплитуды температур превышают годовые амплитуды, а среднегодовая температура почв на глубине 0,2 не опускается ниже 20 °С.

Подытоживая оценку вкладов факторов географической среды в механизмы почвообразования, еще раз подчеркнем, что в первую очередь в этой связи речь должна идти о производных биологического фактора (круговорот веществ в системе организмы—почва) и климатического фактора (водный, воздушный и тепловой режимы почв).

Рис. 4.4. Термоизоплеты почв температурного режима мерзлотного типа

(по В.Н. Димо): а — мыс Шмидта; 6 — Якутск

Рис. 4.5. Термоизоплеты почв температурного режима длительно сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Хибины; б — Чита

Рис. 4.6. Термоизоплеты почв температурного режима сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Оренбург; б — Волгоград

Значительно меньшую роль играют здесь геологический и геоморфологический факторы (см. рис. 5.1).

Все вышеупомянутые механизмы и процессы почвообразования, так или иначе отражающие динамику географических факторов, как можно заметить, представляют собой отдельные физические, механические, химические или биологические процессы. Их совокупность естественным образом делится на четыре группы (по А.А. Роде, 1971):

1) обмен веществом и энергией между почвой и другими природными телами;

2) превращения веществ и энергии в почве;

3) изменения физического состояния вещества в почве;

4) передвижение веществ и энергии в почве.

К первой группе (обмен веществ) относятся следующие процессы:

а) многосторонний обмен газами в системе атмосфера—почва — грунт—растение;

б) такой же многосторонний обмен влагой (жидкой и парообразной) в той же системе;

в) обмен коротко- и длинноволновой радиацией в системе Солнце—растения—атмосфера—космическое пространство;

г) многосторонний обмен тепловой энергией в системе атмосфера— почва—растение—грунт;

д) двусторонний обмен зольными веществами и азотом в системе почва—растительность;

Рис. 4.7. Термоизоплеты почв температурного режима непромерзающего типа

(по В.Н. Димо): а — Сочи; б — Тбилиси

е) безобменное, преимущественно одностороннее, поступление в почву органического вещества, синтезированного растениями;

ж) двусторонний обмен между почвой и атмосферой пылью;

и) двусторонний обмен между почвой и грунтом (грунтовыми водами) солями.

Ко второй группе процессов (превращение веществ и энергии в почве) относятся следующие:

а) реакции разложения органических соединений, входящих в состав растительных и животных остатков;

б) многообразные явления микробного синтеза и микробного разложения, образования и разложения органоминеральных соединений разной природы;

в) внутрипочвенный обмен ионами и молекулами между твердой и жидкой фазами;

г) фиксация молекулярного азота из почвенного воздуха, а также аммонификация, нитрификация, денитрификация;

д) явления новообразования и распада различных органических кислот и солей;

е) явления окисления и восстановления, в особенности соединений железа и марганца;

ж) отдельные реакции, из которых слагаются явления разложения и превращения первичных и вторичных минералов и синтеза вторичных.

Третья группа процессов (изменения физического состояния вещества в почве) включает:

а) фазовые переходы воды (испарение и конденсация, замерзание и таяние) и солей (растворение и кристаллизация);

б) изменения структурного состояния почвенной массы (агрегация и дезагрегация, коагуляция и пептизация);

в) изменение степени дисперсности (физическое дробление минеральных частиц, образование твердых конкреций).

И четвертую группу процессов (передвижение вещества в почве) составляют следующие из них:

а) передвижение воздуха внутри почвы под влиянием изменений атмосферного давления и температуры;

б) диффузное передвижение газов в почвенном воздухе;

в) передвижение жидкой влаги и растворенных в ней веществ под влиянием силы тяжести, капиллярных, сорбционных и осмотических сил;

г) передвижение водяного пара, обусловленного градиентом его давления;

д) передвижение твердой почвенной массы животными-землероями, гравитацией и криотурбационными явлениями.

Некоторые из перечисленных процессов свойственны только почвам. Это прежде всего процессы обмена веществом и энергией между почвой и растительностью, почвой и другими природными телами. Но большинство из них не являются специфичными только для почв, они общие для разных сред и идут, например, в горных породах, в гидросфере, в атмосфере, на дне океанов и морей. К таким процессам относятся синтез и разложение органических веществ и минералов, фазовые переходы вещества и др.

Все названные в четырех группах процессы получили название почвенные микропроцессы, или элементы почвообразования.

В настоящее время в почвоведении развито представление об иерархической системе почвенных процессов, в пределах которой выделяются четыре уровня процессов по степени их сложности и специфичности. Почвенные микропроцессы занимают самый низкий уровень иерархии и рассматриваются именно как составляющие элементы для процессов более высоких уровней. При совместном длительном протекании определенных комбинаций микропроцессов развиваются элементарные почвообразовательные макропроцессы, а сочетания последних, в свою очередь, выражаются в частных почвообразовательных макропроцессах. Процесс, который охватывает всю почвенную толщу в целом, называется общим почвообразовательным макропроцессом.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 4338 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник