ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

Плотность почвы — масса единицы объема абсолютно сухой почвы, взятой в естественном сложении.

Плотность почв зависит от характера взаимного расположения в пространстве почвенных частиц и агрегатов и изменяется в широких пределах. В торфе, состоящем из растительных остатков в разной степени разложения, этот показатель чаще всего составляет 0,1-04 г/см 3 , в гумусовых горизонтах минеральных почв 1,0-1,35 г/ см 3 , в силъноуплотнённых иллювиальных глеевых, слитых и солонцовых горизонтах нередко достигает 1,7-1,9 г/см 3 . Плотность почвы зависит от минералогического и гранулометрического состава, характера структуры, а содержания органического вещества.

Плотность почвы возрастает по мере утяжеления гранулометрического состава, увеличения доли минералов тяжелой фракции (эпидота, гематита, амфиболов, пироксенов и др.), снижения содержании гумуса и ухудшения структуры.

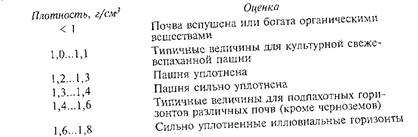

Плотность почвы более вариабельный показатель, чем плотность твердой фазы. Она изменяется во времени и пространстве, особенно в верхних горизонтах подвергающихся постоянному воздействию климатических, биологических и антропогенных факторов. Особенно сильно на плотность влияют обработка почвы и воздействие техники, движущейся по поверхности почвы. Наиболее рыхлой почва бывает сразу после обработки (вспашки, культивации) а затем она постепенно начинает уплотняться. Через определенное время, которое зависит как от внешних факторов, так и от свойств самой почвы гранулометрического состава, степени оструктуренности, она достигает определенной плотности, мало изменяющейся во времени до следующей обработки. Такую постоянную плотность называют равновесной. Это довольно устойчивый физический показатель, обусловленный как генезисом почв, так и степенью их антропогенного изменения, т. е. степенью окультуренности или деградации. Равновесная плотность сложения почвы не всегда идентична оптимальной. Оптимальной считают такую плотность, при которой обеспечивается водно-воздушный режим, благоприятный для растений, и нормальное развитие их корневой системы. Ниже приведена оценка плотности суглинистых и глинистых по гранулометрическому составу почв (по Н. А. Качинскому).

Почвы легкого гранулометрического состава (пески, супеси) чаще всего имеют плотность 1,3-1,5 г/см 3 .

Культурные растения предъявляют неодинаковые требования к этому параметру. Оптимальные показатели плотности почв основных типов для большинства сельскохозяйственных культур находятся в следующих интервалах:

• для глинистых, средне- и тяжелосуглинистых по гранулометрическому составу почв — I,I-I3 г/см 3 ; для легкосуглинистых — 1,2-1,4; для супесчаных и песчаных почв – 1,3-1,5 г/см 3 .

Нижние значения указанных диапазонов оптимальны для более требовательных к плотности почвы пропашных культур, особенно корнеплодов, а также для культур, возделываемых в условиях повышенного увлажнения. Верхние пределы плотности оптимальны для менее требовательных к этому показателю зерновых культур сплошного сена и культур, выращиваемых в условиях недостаточного увлажнения. При увеличении плотности почвы на 0,01 г/см 3 в пределах оптимального интервала урожайность зерновых культур может снижаться на 35-60 кг/га. За пределами верхней границы оптимального интервала увеличение плотности на 0,01 г/см приводит к снижению урожайности зерновых культур в среднем на 100 кг/га, картофеля на 150-200 кг/га.

Уплотнение почвы после обработки сверх оптимальных значений чаще всего связано с их плохой оструктуренностью. существенный вклад в этот процесс вносит неумеренное использование тяжелой сельскохозяйственной техники. В среднем значительная часть поля подвергается 2-4-кратному воздействию ходовых систем сельскохозяйственных машин, а отдельные участки – 8-10-кратному. При этом глубина деформации почвы варьирует от 20-30 до 50-6О см и более. Уплотнение почвы происходит не только в вертикальном, но и в горизонтальном от центра следа движителя направлении на 35-70 см.

Плотность сложения почвы имеет важное агрономическое значение, поскольку сильно влияет на условия жизни растений и почвенных организмов.

Сильно уплотнённая сухая почва оказывает большое сопротивление развитию корневой системы растений. Для обработки такой почвы требуются дополнительные энергетические затраты. При уплотнении почвы сокращается количество макропор и крупных капилляров, увеличивается доля горизонтально ориентированных пор. В результате этого снижается предельно-полевая влагоемкость, ухудшается газообмен почвы, возрастает содержание влаги, недоступной для растений. Плотные почвы имеют плохую водопроницаемость, поэтому значительное количество воды, поступающей на их поверхность, не проникает в глубь профиля, а испаряется или же при наличии уклона формирует поверхностный сток, вызывая развитие эрозии.

На переуплотненных почвах снижается эффективность минеральных удобрений. При сильном увлажнении в плотных почвах все поры заполняются водой, в результате чего развиваются анаэробные условия и активизируются соответствующие группы микроорганизмов.

Вследствие переуплотнения почвы снижается урожайность сельскохозяйственных культур. В зависимости от почвенно-климатической зоны недобор урожая составляет 5.25 %. Отрицательные последствия от переуплотнения почвы часто нельзя устранить в процессе последующих обработок. Такие последствия сказываются на продуктивности сельскохозяйственных культур в течение 2-8 лет. Поэтому регулирование плотности почвы — важный фактор оптимизации условий произрастания сельскохозяйственных культур. Мероприятия по окультуриванию почв следует проводить при минимальном количестве обработок.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Плотность почвы

Плотность почвы в естественном состоянии (ранее абсолютный вес почвы) есть масса почвы включая все ее фазы (твердую, жидкую, газообразную) в единице объема. Выражается в г/см3, кг/м3, т/м3 и определяется чаще всего буровым методом, хотя можно применять и песчаный. Образец почвы, взятый при естественной влажности, взвешивается, и ■ масса делится на объем. Плотность изменяется во времени, что связано с динамикой влажности, а также с уплотнением почвы вследствие усадки.[ . ]

Плотность (или плотность сложения) почвы — масса единицы объема абсолютно сухой почвы, взятой в естественном сложении. Выражается она в г/см3. Плотность почвы зависит от минералогического и гранулометрического составов, структуры и содержания органического вещества. Она может существенно изменяться при обработках, под уплотняющим воздействием передвигающихся машин и орудий. Наиболее рыхлой почва бывает сразу после обработки, затем постепенно уплотняется, и через некоторое время ее плотность приходит в состояние равновесия, т. е. мало изменяется (до следующей обработки).[ . ]

Плотность почв колеблется от 1,0 до 1,8 г/см3. Она зависит от механического состава, содержания органического вещества и структурного состояния почвы.[ . ]

Плотность почвы и плотность твердой фазы почвы непосредственно связаны с весом афегатов, поэтому можно ожидать наличие связи этих показателей с противоэрозионной стойкостью. Однако в опытах Ц.Е.Мирцхулавы с фунтами такой связи не было выявлено. Это объясняется тем, что наряду с изменением плотности изменились и другие свойства фунтов, оказывающие влияние на их противоэрозионную стойкость. В тех случаях, когда сохраняются прочие равные условия, четко проявляется прямая зависимость противоэрозионной стойкости почв и фунтов от их плотности (Кузнецов, 1967).[ . ]

Плотность почвы также увеличивается в иллювиальных горизонтах выщелоченных и оподзоленных черноземов, в карбонатных и солонцеватых иллювиальных горизонтах обыкновенных, южных черноземов.[ . ]

ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ — отношение массы сухой почвы, взятой без нарушения ее природного сложения, к ее объему.[ . ]

Почва представляет собой сложное тело, состоящее в основном из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной. В зависимости от того, в каком сочетании производят определение, различают три понятия: плотность твердой фазы почвы (твердая фаза) й плотность скелета, или объемная масса (твердая и газообразная фазы) йу, плотность почвы в естественном ее состоянии (твердая, жидкая и газообразная фазы) йп.[ . ]

Плотность почвы определяют тем усилием, которое нужно затратить, чтобы вскопать почву, вдавить в нее нож. Структуру горизонтов оценивают по форме и величине отдельностей.[ . ]

Плотность почвы (¿о, г/см3) характеризуется массой 1 см3 абсолютно сухой почвы в ее естественном сложении.[ . ]

От плотности почвы зависят ее водно-воздушные, тепловые и биологические свойства. С уплотнением почв уменьшается их общая пористость, ухудшается доступ влаги к растениям, снижается аэрация и скорость фильтрации воды, затрудняется распространение корней.[ . ]

Величина плотности почвы в естественном состоянии используется для расчета объема земляных работ, расчета энергетических затрат при обработке почвы.[ . ]

Увеличение плотности почвы с 1,05 до 1,35 г/см3 при отсутствии комков размером 10—30 мм приводит к снижению урожайности на 35,6 %, тогда как аналогичное уплотнение при 50%-ном содержании агрегатов размером 10—30 мм снижает урожайность на 23,4 %. В пределах оптимальных значений плотности почвы количество агрегатов указанного размера не оказывает существенного влияния на урожайность ячменя.[ . ]

Повышенная плотность почв при попеременном увлажнении и иссушении затрудняет их обработку. Установлено, что для большинства сельскохозяйственных культур оптимальное соотношение различных фаз почвы должно быть следующим: твердая — 40—46 %, жидкая — 28—32, газообразная — 26—28 %, т.е. 1,5:1:1. Отношение растений к такому строению почвы сформировалось в процессе их эволюции, и одна из главных задач земледелия состоит в создании и поддержании указанного соотношения ее физических фаз.[ . ]

Уплотнение почв ходовыми системами машинно-тракторных агрегатов. Массу единицы объема почвы в естественном состоянии называют плотностью почвы. Она характеризует взаимное расположение почвенных частиц, их «упаковку», и выражается в г/см3.[ . ]

При измерении плотности почвы с поверхности блок датчика вводят в скважину на глубину 15—20 см. При этом измеряют усредненную плотность с поверхности почвы до 30 см — Л/’ь По этому отсчету, пользуясь графиком (рис. 143, кривая 2), определяют плотность сухой почвы ненарушенного сложения .[ . ]

При созревании почвы, т.е. при достижении ею физической спелости, проводится основная обработка почвы. Пропашные хорошо отзываются на глубокую обработку, поэтому, в зависимости от условий (характера сорной растительности, глубины гумусированного слоя почвы и др.) проводится или глубокая вспашка почвы или обычная (по глубине) вспашка с почвоуглублением, или глубокое рыхление почвы (до 30-35 см) соответствующими орудиями. После вспашки перед посевом пропашных чаще ограничиваются культивацией почвы орудиями со стрельчатыми лапами на глубину заделки семян. Срок проведения обработки выбирается в зависимости от влажности и плотности почвы, наличия и степени развития сорной растительности; в связи с этими факторами может возникнуть необходимость в применении других орудий, например РВК или лущильника.[ . ]

Ранней весной, когда почва просохнет настолько, что колеса тракторов уже не оставляют колеи, проводится боронование озимых для освобождение посевов от “снежной плесени», которая состоит из остатков отмерших растений, пленки водорослей и развивающихся на них микроорганизмов, в том числе патогенных для озимых культур. Собственно болезнь «снежная плесень», внешне проявляющуюся в образовании на растениях беловатого или розоватого налета, вызывает гриб Fusarium nivale, но в практике снежной плесенью обычно называют всю образущуюся после схода снега органическую пленку. Боронованием уничтожается также часто образующаяся в это время почвенная корка. Минеральные удобрения, если они вносились, частично заделываются в почву. Боронование проводится поверхностно поперек или под углом к направлению рядков растений, чтобы меньше их повредить. При этом чаще применяют сетчатые бороны, но, в зависимости от состояния растений и плотности почвы, можно пустить и легкие зубовые бороны.[ . ]

Разрушение структуры почвы и развитие процессов уплотнения характеризуется степенью увеличения плотности почвы — важного показателя ее деградации.[ . ]

Пористость (или скважность) почвы — суммарный объем всех пор между частицами твердой фазы почвы. Ее выражают в % от общего объема почвы и вычисляют по показателям плотности почвы (¿у) и плотности твердой фазы (г/).[ . ]

Приборы и оборудование. Для определения плотности почвы используют те же приборы и оборудование, что и для определения ее строения.[ . ]

При этом надо иметь в виду, что оптимальная плотность почвы — это интегральный показатель ее физического состояния и она не является строго определенной величиной, а представляет широкий диапазон значений давлений, который для одной и той же почвы может изменяться в зависимости от вида сельскохозяйственных культур, фаз их развития, особенностей вегетационного периода.[ . ]

В случае наличия естественной радиоактивности почв вводят поправку. Для этого по каждой измеренной глубине учитывают скорость счета почвы с одним ППИ (зонд без блока источника) и полученную скорость (Л/0) вычитают из отсчета N. Истинный отсчет в почве — Л/П=Л/ —Л 0. Пользуясь заводским градуировочным графиком, определяют плотность почвы ¿у г/см3 на разных глубинах.[ . ]

Далее выясняется связь между водой и теплом: летом почва «более рыхлая и легкая, ибо солнце печет сильнее и притягивает к себе влажность из нее». Зимой же от «выпадающей из воздуха воды» почва становится влажной и, «так как влага очень тяжела, то земля уплотняется» и живет «без всяких испарений». Плотность почвы оказывает большое влияние на ее нагревание и охлаждение.[ . ]

В местах скопления буровых растворов происходит увеличение плотности твердой фазы (от 2,6 до 2,8 г/см3) и плотности почв (от 1,12 до 1,50 г/см3), что является неблагоприятным фактором для развития растений.[ . ]

Учитывая тесную связь теплофизических характеристик с влажностью (ИР) И ПЛОТНОСТЬЮ ПОЧВЫ (йу) и друг с другом (А. И. Гупалло, 1956) предложил формулы для вычисления температуропроводности (/< ), теплоемкости (Су) и теплопроводности X.[ . ]

Есть еще одна причина необычайной прозрачности воздуха пустыни. Это большая плотность почвы и высокое сцепление ее частиц. Пока почву в пустыне не начинают взрыхлять при строительстве дорог или зданий, она остается твердой и плотной. Несмотря на то что растительность пустыни (кактусы, мескито, кустарники) скудна и разбросана отдельными пятнами, частицы почвы здесь крепко связаны между собой. Почвоведы называют такую почву «мостовой пустыни».[ . ]

Живой травянистый, моховой и лишайниковый покров чувствительно реагирует на влажность почвы, характер гумуса, азотный режим, но не всего почвенного профиля, а преимущественно самых верхних почвенных горизонтов. Там, где специфические особенности верхних горизонтов почвы являются хорошими показателями особенностей всей почвенной толщи, используемой деревьями,— покров оказывает большие услуги при классификации древостоев. Там же, где характер верхних горизонтов почвы резко отличается от глубже лежащих, или там, где на нестойких растениях живого покрова сказалось: влияние огня при пожарах или огневой очистке, влияние заготовки и трелевки леса, а также пастьбы скота, изменение степени сомкнутости леса, уничтожение подлеска, резкое изменение плотности почвы в районах массового посещения леса человеком,— значение живого покрова как одного из показателей типа леса значительно ослабляется или совершенно утрачивается.[ . ]

Такой коэффициент уплотнения представляет собой отношение твердости нарушенной при лесозаготовке почвы к твердости целинной, ненарушенной почвы на одной и той же глубине. Рассматриваемая шкала имеет преимущество перед другими, т.к. в ней имеются количественные придержки, Однако, на наш взгляд, количественные придержки для каждой степени изменения, за исключением неизмененной, т.е. ненарушенной, приняты условно. Известно, что от плотности почвы (г/см3) в значительной мере зависят воздушный и тепловой режимы. Поэтому более полно можно было оценить изменения физических почв под влиянием лесозаготовительной техники, используя коэффициент уплотнения, вычисленный не по показателям твердости, а по плотности почв (г/см3).[ . ]

Самые простые из них — весовые методы, которые исходя из требований РД 39-0147098-015-90 используют при определении плотности почвы и фитомассы растений (как показателя биопродуктивности). Они предполагают высушивание почвенного или растительного материала в сушильном шкафу и, следовательно, не могут быть реализованы вне лаборатории. Эти методы вполне доступны отраслевым лабораториям на объектах добычи нефти.[ . ]

Кроме того, жидкие буровые отходы при попадании их в почву плохо смешиваются в ней, образуя крупные глинистые комки, обладающие высокой вязкостью и липкостью. При высыхании они не разрушаются, в результате чего резко ухудшается агрономическая ценность почвенной структуры. В местах скопления буровых растворов происходит увеличение плотности твердой фазы (от 2,6 до 2,8 г/см3) и плотности почв (от 1,12 до 1,50 г/см3), что является неблагоприятным фактором для развития растений [21 ].[ . ]

В полевых условиях им можно воспользоваться для определения объемной восприимчивости непосредственно в разрезе. В лаборатории воздушно-сухую почву измельчают в ступке и просеивают через сито с отверстиями диаметром 1 мм. Образец почвы помещают в коробку объемом 100—150 см3 из немагнитного материала. Почву взвешивают (рд), затем вычисляют плотность почвы в коробке dv, равную (V — объем, занятый почвой).[ . ]

Суммарное водопотребление и коэффициент водопотреб-ления для сельскохозяйственных культур можно рассчитать по результатам динамических определений влажности и плотности почвы. Для этого на изучаемых вариантах выделяют не менее двух площадок размером 2X2 м, яа одной возделывают изучаемые в опыте растения, на другой растения отсутствуют. Чистые площадки необходимы для разделения суммарного водопотребления на испарение физическое и транспирацию. В полевых опытах в условиях производства для характеристики водо-обеспеченности растений можно отказаться от чистых .площадок. На выделенных площадках через определенный промежуток времени определяют влажность и пла -ность почвы до глубины 100 см в каждом 10-сантиметр -¡вом слое, причем наблюдения эти сопровождаются учетом количества выпавших осадков. Для сокращения рас-•четов в дальнейшем определяют средние значения влажности и плотности почвы в слоях 0—30; 30—50 и 50— .100 см. Кроме того, для расчета запаса продуктивной ■ доступной растениям) влаги необходимо установить максимальную гигроскопичность почвы.[ . ]

Система зяблевой (позднелетне-осенней) обработки включает в себя послеуборочную обработку (иногда только ею и ограничивается), а также приемы, преследующие цели борьбы с сорняками, создание благоприятных условий для накопления влаги в почве (кроме районов избыточного увлажнения), и, если весной не предусматривается проведения основной обработки, создание оптимальной плотности почвы для развития последующей культуры. Эти цели осуществляются проведением поверхностных и мелких обработок (боронование, культивация, лущение), а также основных обработок почвы (вспашка, глубокое рыхление, чизелевание).[ . ]

Низкий уровень характеризуется при применении зональной агротехники постоянно более низкими средними урожаями. Под критическим уровнем содержания гумуса понимают такое его количество, при котором существенно ухудшаются агрономические свойства почвы и ее способность противостоять агрогенным нагрузкам. При этом плотность почвы, ее структурное состояние, физико-механические свойства пахотного слоя приближаются к свойствам почвообразующих пород.[ . ]

Контрольно-транспортное устройство — КТУ состоит из контейнера — цилиндра со свинцовым экраном внутри, который защищает оператора от ионизирующего излучения. Контейнер имеет две ручки, используемые для намотки кабеля, переноски прибора и в качестве подставки при горизонтальном расположении ППИ-1 для измерения плотности почвы с поверхности. Контейнер снабжен шкалой-индикатором глубины погружения, внутри его имеется зажим для фиксации (закрепления) ППИ-1. КТУ ППГР-1 аналогично КТУ ВПГР-1.[ . ]

Существует много методов измерения уровня почвенной поверхности. Наиболее широко применяемый (в силу своей простоты и доступности) — метод микронивелирования. Он заключается в устройстве на исследуемой площадке жестко фиксированных опор, на которые, по мере наступления сроков измерений, устанавливают на постоянной высоте от поверхности почвы металлическую рейку, по которой свободно перемещается тележка с прикрепленной к ней мерной иглой. Мерная игла снабжена нониусом и позволяет измерять вертикальную координату точки на поверхности почвы с точностью до 0,1 мм. Горизонтальную координату определяют с точностью до 1 мм (по линейке, укрепленной на направляющей рейке). Строго говоря, метод микронивелирования в указанной прописи позволяет построить только лишь профиль поверхности, а не саму поверхность. Имея два профиля поверхности почвы, полученные в одном створе в разное время, можно определить слой почвы, который утрачен вследствие эрозии за это время. Метод пригоден для работы с почвой в состоянии, близком к равновесному, при котором плотность почвы приблизилась к некоторой постоянной для данного угодья и сезона величине. В случае рыхлой почвы возможны ошибки в определении величины смыва, обусловленные усадкой почвы. Метод микронивелирования применяют при изучении всех видов эрозии.[ . ]

В засушливых районах Заволжья, Западной Сибири эффективны кулисные пары, способствующие увеличению запасов продуктивной влаги в метровом слое до 50 мм и более (Шульгин). Непроизводительные потери влаги на физическое испарение существенно уменьшаются при проведении весеннего боронования полей, а также при рыхлении поверхностных горизонтов почвы после дождей, предупреждающих образование корки. Послепосевное прикатывание почвы изменяет плотность поверхностного слоя пахотного горизонта по сравнению с остальной его массой. Разность плотностей почвы обусловливает капиллярный подток влаги из нижележащего слоя и помогает возникновению конденсации водяных паров воздуха. Применение минеральных и органических удобрений способствует более экономичному использованию влаги; водопотребление в расчете на 100 кг зерна снижается в среднем на 26 % (Листопадов, Шапошникова).[ . ]

Источник