Закономерности распространения почв

Урок 23. География 8 класс (ФГОС)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Закономерности распространения почв»

Почва – это очень сложное образование. Это компонент географической оболочки, который является результатом взаимодействия и взаимопроникновения всех её сфер.

Главная закономерность распространения почв – это зональность, то есть приуроченность определённых типов почв к конкретной географической широте местности. Главными зональными типами почв на территории России являются тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, чернозёмные, каштановые и серо-бурые почвы.

Тундрово-глеевые почвы. Эти почвы образуются в условиях холодного и влажного субарктического климата. Как правило, они формируются в зоне многолетней мерзлоты при низких температурах. Условия тундрово-глеевых почв неблагоприятны для разложения органических остатков; их почвенный профиль развит очень слабо, общая его мощность составляет десять-двенадцать сантиметров.

Тундрово-глеевые почвы типичны для тундровой ландшафтно-географической зоны. Тундра – это безлесная зона с низким и не всегда сплошным растительным покровом. В составе тундровой растительности преобладают кустарники, травянистые растения, мхи и лишайники. Тундровые ландшафты России широко распространены на Кольском полуострове и полуострове Канин, в бассейне реки Печоры, на полуостровах Ямал, Гыдан, Таймыр и далее к северу от Среднесибирского плоскогорья, а также на Чукотском полуострове, Камчатке и в северной части восточного побережья Охотского моря.

Тундрово-глеевые почвы – это основной тип почв тундровой зоны России. Они тянутся полосой различной ширины по всей северной окраине страны. Тундрово-глеевые почвы формируются в условиях постоянного переувлажнения при невысоких температурах короткого лета. Такие условия характерны для субарктического и субантарктического поясов. Однако в Южном полушарии, в субантарктическом поясе, суша отсутствует, а значит тундрово-глеевые почвы в Южном полушарии не распространены. Общая площадь тундрово-глеевых почв на земном шаре составляет около двух миллионов шестисот тысяч километров квадратных.

Большую часть территории России (около 45 % площади) занимают леса. Под лесами формируется несколько типов лесных почв. Подзолистые почвы – это типичные почвы таёжных лесов, расположенные в области избыточного увлажнения. Они широко распространены в Европейской части России и Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Подзолистые почвы формируются под воздействием подзолистого процесса. Наиболее ярко он проявляется под покровом сомкнутого хвойного леса. Именно здесь создаются все условия для проявления подзолистого процесса, а это: устойчивая кислая реакция, промывной тип водного режима, присутствие агрессивных органических кислот.

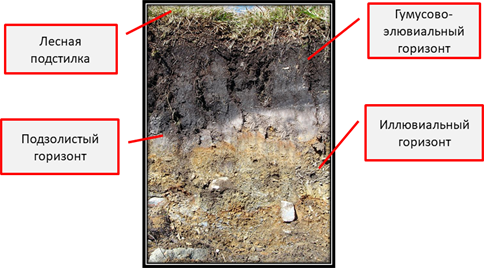

Профиль подзолистой почвы. На поверхности профиля находится лесная подстилка. Она состоит из небольшого хвойного опада (как правило, хвойным лесам не свойственно сбрасывать листву), а также из остатков мха. Мощность лесной подстилки составляет 3-5 сантиметров. Далее у нас идёт гумусово-элювиальный горизонт, который в результате накопления гумуса имеет наиболее тёмную окраску по сравнению с другими горизонтами. Как правило, в зависимости от содержания гумуса окраска профиля может изменяться от чёрной до коричневой. Мощность гумусово-элювиального горизонта составляет 5-10 сантиметров. Подзолистый горизонт в профиле имеет пепельно-белёсый окрас. Это тонкозернистый, уплотнённый, бесструктурный горизонт. Мощность его составляет 5-7 сантиметров. И иллювиальный горизонт. В нём частично накапливаются различные вещества, которые вымываются из вышележащих горизонтов. Иллювиальный горизонт, в отличие от верхних, наиболее богат илом. Мощность горизонта – 13-15 сантиметров. Подзолистые почвы бедны минеральными веществами и обладают малым плодородием.

Профиль подзолистой почвы

В зоне смешанных и широколиственных лесов деревья ежегодно сбрасывают листву. Именно поэтому здесь в почву поступает гораздо больше питательных веществ и формируются дерново-подзолистые почвы. Дерново-подзолистые почвы распространены на юге лесной зоны Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. В России эти почвы занимают около 15 % площади. Дерново-подзолистые почвы образуются при совместном или поочерёдном воздействии дернового и подзолистого процессов. Поверхностный горизонт дерново-подзолистой почвы имеет название «дернина». Дернина – это верхний слой почвы, густо пронизанный переплетёнными между собой живыми и отмершими корнями, побегами. Отличительная особенность её – это значительная связность. Дерново-подзолистые почвы при распахивании являются более плодородными, чем подзолистые.

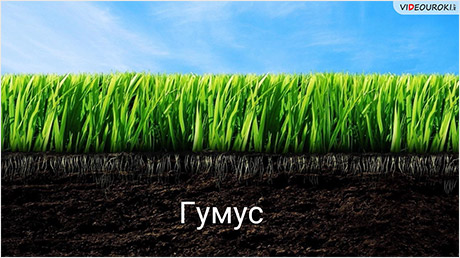

Лидером по плодородию почв в России являются чернозёмы. Это почвы степей. В русском языке слово «чернозём» означает «чёрная земля». Чернозём – это такой тип почвы, который сильно насыщен гумусом (он представляет собой продукт гниения остатков растений). В отличие от других зональных типов почв России, чернозём отличается тёмным, практически чёрным окрасом, и особенным типом структуры – зернисто-комковатым.

Ведущее место в мире среди стран, на территории которых распространены чернозёмы, занимает Россия. Чернозёмы занимают около 8 % площади нашей страны. Они наиболее распространены в европейской части России. Чернозём – это богатые плодородные почвы, которые можно назвать гордостью России, её национальным достоянием. Природное совершенство чернозёма не способны заменить никакие минеральные и органические удобрения. Дело в том, что чернозём формируется в природе в течение нескольких тысяч лет в условиях тёплого и влажного климата. Создать чернозём искусственно невозможно, так как на его образование влияют сотни природных факторов (геологических, биологических, климатических и так далее).

Растительность на чернозёмах – многолетняя травянистая, лугово-степная. В соответствующих климатических условиях идёт её разложение, вследствие чего и образуются гумусовые соединения, которые, соответственно, накапливаются в верхних слоях почвы. Вместе с гумусом в чернозёмной почве в виде сложных органических минеральных соединений и формируются такие элементы питания для растений, как азот, железо, фосфор, сера и другие.

Сельскохозяйственная продукция, выращенная на чернозёмах, характеризуется очень высоким качеством. Чернозёмы, благодаря своему высокому плодородию, почвы универсальной пригодности для всех сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений.

Мощность гумусового горизонта почвы составляет от сорока до шестидесяти сантиметров. Окраска перегнойного горизонта тёмная. Однако книзу она светлеет по причине того, что содержание гумуса в перегнойном горизонте уменьшается. Чернозём – это самая плодородная почва мира. Именно поэтому настоящих диких степей нигде в мире почти не осталось, практически все они распаханы. Степи – это главные сельскохозяйственные районы нашей планеты.

В условиях сухих степей Калмыкии, Волгоградской, востока Ростовской, Саратовской и юга Оренбургской областей России распространены каштановые почвы. Эти почвы сформировались на сухих степных участках в условиях недостаточного увлажнения и бедной растительности. Гумусовый горизонт каштановых почв имеет соответствующую названию окраску. Как правило, его мощность значительно меньше, чем у гумусового горизонта чернозёма. Она составляет 35-40 сантиметров. В сельском хозяйстве каштановые почвы используются для выращивания зерновых культур.

Серо-бурые почвы – это почвы, которые образуются в условиях пустынь умеренного пояса России. Слабое увлажнение и сильное иссушение поверхности почв летом способствуют образованию пористой корки – характерного признака почв пустынной зоны. Форму рельефа, которая образовывается при высыхании засолённых почв в пустынях и полупустынях, называют такыром. Для такыра характерны трещины, образующие узор на глинистом грунте.

Солончаки – это тип почвы, который характеризуется наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений. Солончаки распространены в южных районах России (на Прикаспийской низменности).

Источник

урок географии в 8 класе по теме»Главные типы почв России и закономерности их распространения»

план-конспект урока по географии (8 класс) по теме

Разработка урока с использованием модульной технологии » Главные типы почв России и закономерности их распространения»

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| urok_glavnye_tipy_pochv_rossii_i_zakonomernosti_ikh_rasprostraneniya.doc | 61.5 КБ |

Предварительный просмотр:

учитель географии МБОУСОШ№5

г. Торжок Тверской области

Гулина Наталья Ивановна

Урок. – Главные типы почв России и закономерности их распространения.

Цель: Определить типы почв на различных территориях нашей страны, выяснить закономерности их распространения.

Продолжить формирование навыков анализировать тематические карты методом наложения, аккуратно и четко заполнять контурную карту.

Способствовать развитию познавательного интереса,прививать любовь к природе. Формировать умение контролировать и оценивать ход и результаты учебной деятельности, воспитывать ответственность за результаты своего труда и труда товарищей.

Тип урока комбинированный.

Оборудование: карты России: физическая, климатическая, почвенная, атласы, контурные карты, учебники, тетради.

I Организационный момент. Объявление целей урока.

Проверка домашнего задания.

Фронтальный опрос (за правильный ответ ученик получает жетончик)

- почва –

- почвенный раствор –

- почвенный горизонт –

- механический состав почв –

- структура почвы –

- перечислить факторы, влияющие на формирование почвы.

- что называется почвенными профилем?

- какие горизонты в нем выделяются?

- от чего зависит плодородие почвы?

II. Изучение нового.

В.В. Докучаев называл почву «зеркалом природы», «особым телом».

Почва – это величайшее природное богатство. Наша с вами задача, определить какие типы почв встречаются на территории нашей страны. Предположить возможности их хозяйственного использования.

Для этого 5 экспедиций отправляется в различные уголки нашей необъятной Родины.

1.) «Начальники» экспедиций получают карточки задания, определяют территорию по географическим координатам тип климата, как одного из

факторов почвообразования, выясняют тип почв по почвенной карте.

Карточки – задания для участников экспедиций.

- 67,5˚с.ш. 64˚в.д. (Воркута) – субарктический климатический пояс тундрово-глеевые почвы

- 58˚с.ш. 35,5˚в.д. (Тверь) – умеренно континентальный климат умеренного пояса дерново-подзолистые почвы.

- 62˚с.ш. 129˚в.д. (Якутск) – резко-континентальный климат умеренного пояса мерзлотно-таежные почвы.

- 44˚с.ш. 42˚в.д. (Ставрополь) – юг умеренно -континентального типа климата умеренного пояса черноземы.

- 46˚с.ш. 48˚в.д. (Астрахань) – резко континентальный климат умеренного пояса каштановые и бурые полупустынные почвы.

2).Работа в группах.

Составляют характеристику почвы по плану.

- Название почвы

- Основные условия образования почвы:

а) соотношение тепла и влаги;

б) характер растительных остатков.

3. Особенности почвенного профиля:

а) Степень выраженности отдельных горизонтов;

б) Мощность гумусового горизонта, содержание гумуса.

в) вывод о плодородии почвы.

- Область распространения (для какой природной зоны характерен этот тип почв)

3.) Выступление представителей «экспедиций».

В это время уч-ся заполняют таблицу в тетради.

Основные условия образования

- Какова основная закономерность размещения почв по территории нашей страны?

- Какие типы почвы преобладают в нашей стране?

- Какие почвы самые плодородные?

- Как используется почва человеком?

- Все ли типы почв пригодны для сельскохозяйственных работ?

Более подробно мы узнаем об этом на следующем уроке.

(при наличии времени) Нанесите на к\к черноземы, подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

IV. Подведение итогов.

Начальники экспедиций оцените работу участников.

Сдайте листы контроля учителю.

Руководитель экспедиции: ______________________(Ф.И.)

Источник

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЯ КЛАСС: 8 ТЕМА: «ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ РОССИИ»

Дата: 25.11.2015

Урок географии в 8 классе

Учитель: Воронина В.А.

Тема урока: «География почв России»

Тип урока: комбинированный

Цель урока:

1.Сформировать представление о закономерностях распределения почв на территории России, характерных чертах почв России;

2. Установить главные типы почв России.

Задачи урока:

развивать мировоззрение о постоянном изменении почвенного покрова с течением времени;

воспитывать любознательность, внимание, экологическую культуру.

Оборудование: учебник 8 класс Географии России. Природа и население под.ред. А.И. Алексеева; атлас 8 класс; настенная карта «Почвенный покров России»; компьютер, проектор, презентация.

Эпиграф:«Я знаю, что такое почва. Это не мертвая горная порода, это полное жизни, совершенно особое природное образование» (В.В.Докучаев) (слайд № 2)

План урока.

- Целевая установка – 2 мин.

- Актуализация знаний – 5 мин.

- Изучение нового материала:

- Вводное слово учителя, работа с интерактивной картой – 5 мин.

- Самостоятельный поиск информации, заполнение таблицы – 5 мин.

- Физминутка – 2 мин.

- Проверка таблицы – 2 мин.

- Закрепление материала – 2 мин.

- Подведение итогов – 2 мин.

Ход урока:

1. Целевая установка:Здравствуйте, ребята! Сегодня урок у вас проведу я – меня зовут Воронина Валентина Александровна; вы готовы к уроку? На столах у вас листы с заданиями и оценочные листы, куда вы будете заносить результаты. Запишите в них свои фамилию и имя. Итак, тема нашего урока: «География почв России, и цель урока: сформировать представление о закономерностях распределения почв на территории России, характерных чертах почв России.

2. Актуализация знаний:

Для начала давайте выясним — могут ли пригодиться знания о почвах, полученные вами на предыдущем уроке для достижения нашей цели. Для этого предлагаю выполнить тест. Дети работают с Приложение 1.

Самопроверка: ответ на слайде. (слайд № 4)

Ответы:

1. Б

2. Б

3. А

4. В

5. 1 – В, 2 – А, 3 – Г

Второй вопрос: – может ли почва возникнуть сама по себе или нужны какие-то факторы, которые бы влияли на ее образование? Вспомните, какие существуют почвообразующие факторы. А поможет нам стихотворение.

Задание: в Приложение 2 – прочитайте его и подчеркните почвообразующие факторы.

Взаимодействуют все страны и народы, Трудом преображая шар земной! Вот так же в глубине земли породы. Куют веками благодатный слой! Животный мир, растений мир богатый В формированье почвы вносят вклад! Рельеф и климат, словно две награды Процессы плодородия вершат! У почв, как у людей, – свои задачи: Рождать, растить, беречь и умножать, Нести следы культур, цивилизаций. Трудом, как люди, – землю украшать!

Проверяем работу.(слайд 5)

-какой почвообразующий фактор я не упомянула в своем стихотворении? (микроорганизмы)

3. Изучение нового материала.

1) Вводное слово учителя, работа с интерактивной картой.

Повторив изученное вами на прошлом уроке переходим к теме нашего урока.

В.В. Докучаев установил, что важнейшим фактором зонального размещения почв по поверхности России является: протяженность страны с севера на юг и большое разнообразие климатических условий.(слайд 6)

На карте, которую вы видите(слайд 7), показано все разнообразие почв России.

Давайте с помощью интерактивной карты повторим типы почв которые есть в нашей стране. (Работа с интерактивной картой)

Мы не однократно произнесли – тип почвы, а как вы понимаете: что же такое тип почвы?(слайды8, 9)

Тип почвы – это группа почв, образованных в одинаковых условиях и обладающих сходным строением и свойствами.

2) Самостоятельный поиск информации, работа с таблицей.

Задание: С помощью учебника и карты атласа заполните таблицу «Главные типы почвы России»(слайд 10), Приложение 3. На работу вам дается 5 минут, приступаем.

Источник