Контроль загрязнения почвы: методы, инструции

Почва является важнейшим компонентом биосферы. Без нее было бы невозможным существование на Земле. На почву постоянно оказывается антропогенное воздействие. Каждый год в нее из атмосферы попадают сотни тонн разнообразных загрязняющих веществ. Это и выхлопные газы, и выбросы промышленных предприятий. Попав в почву, загрязняющие вещества подвергаются разложению. Некоторые из них проходят путь профильной миграции и попадают в водоемы. Наибольшую экологическую опасность несут в себе диоксиды и тяжелые металлы, летучие органические и неорганические соединения и фенолы.

Почвенный покров является биологическим поглотителем. К тому же он способен разрушить и нейтрализовать различные загрязнения. Однако при большой концентрации токсичных элементов это звено биосферы подвергается разрушению. Такое воздействие может привести к нарушению жизненных ритмов нашей планеты.

Виды загрязнений

При определенных обстоятельствах в почве может произойти повышение концентрации различных веществ. Если данный показатель превысит границы предельно допустимого уровня, то это и будет говорить о загрязнении. О наличии данного явления можно утверждать и в случае присутствия в земле любого количества веществ, не характерных для нее и относимых к категории вредных.

Загрязнение почв классифицируется по шести различным степеням. Каждую из них отличает размер снижения продуктивности плодородного слоя, а также количество производимой биомассы.

Почвы могут быть загрязнены:

— отстойными породами и отвалами, выбросами и мусором;

Источники загрязнения почвы

На «здоровье» этого важнейшего компонента биосферы значительное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Результатом развития технического прогресса является значительное загрязнение почв, и источники ее загрязнения – это прежде всего промышленные отходы, появляющиеся при производстве цветных и черных металлов, а также различных органических соединений, продуктов неорганической химии и т. д. В значительной мере загрязняют окружающую среду и выбросы в атмосферу. Из дыма промышленных предприятий попадают в воздух, воду и почву зола и сажа, оксид углерода и диоксид серы, нитраты, сульфаты и т. д.

Контроль загрязнения почв указывает и на то, что на их состояние пагубно влияют разнообразные технологические отходы, которые представляют собой продукты, отработанные в процессе производственного цикла. Их состав и количество различны. Однако, как правило, это разнообразные углеводороды, список которых только на транспортных и промышленных предприятиях включает более двухсот наименований.

Источники загрязнений в случае производства высокомолекулярных соединений – растворители, мономеры, катализаторы, красители, стабилизаторы и т. д. «Здоровье» у почвы забирает и сама продукция данной сферы: пластмассы и резина, лакокрасочные материалы и т. п.

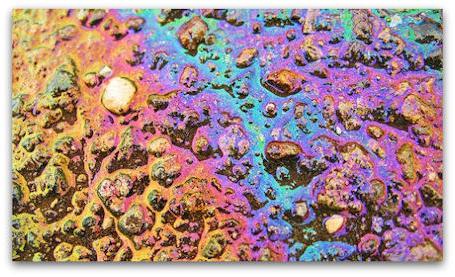

В немалой степени загрязняет окружающую среду добыча, а также переработка нефти. Это природное ископаемое постоянно разливается, что приводит к засолению почвы. Загрязнение происходит и при сжигании на месторождениях попутного газа.

Цветные и тяжелые металлы попадают в окружающую среду в результате выбросов таких предприятий:

— нефтехимической, химической, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и многих других отраслей промышленности.

Контроль загрязнения почв дал возможность выяснить тот факт, что в результате обработки полей инсектицидами и пестицидами, а также при внесении удобрений происходит отравление плодородных слоев особо токсичным элементом – мышьяком. Это же вещество попадает в окружающую среду в результате производства стекла, пигментов, дубильных веществ, родентицидов и фунгицидов.

Экологическое положение значительно ухудшается в случае аварий на транспорте и трубопроводах, перемещающих неорганические и органические вещества, а также на АЭС.

Контроль загрязнения почвы позволил выяснить тот факт, что значительным источником вредных веществ являются места, где производится хранение и уничтожение промышленных, фармацевтических и бытовых отходов. Негативно влияют на экологию и хранилища различных отравляющих компонентов.

Необходимость контроля «здоровья» почвы

Атмосферный воздух, а также поверхностные воды периодически самоочищаются от загрязняющих веществ. Почва же обладает рядом специфических особенностей. Она аккумулирует вредные компоненты и не способна очиститься от них в полной мере. Значительный объем токсинов ведет к деградации земляного покрова и к образованию так называемой техногенной пустыни. Это становится причиной нарастания экологической опасности и негативных последствий, несущих в себе прямую угрозу человеческому здоровью. Именно поэтому столь важен контроль загрязнения почвы, целью которого является выявление и предупреждение отрицательного воздействия на биосферу.

Проблема современности

Сегодня вопрос взаимодействия человека с природой находится под пристальным контролем общества. Бесспорно то, что особую остроту приняла проблема загрязнения почв, и методы ее решения позволят сохранить качество жизни населяющих нашу планету людей.

Вопросы экологии должны найти осмысление в человеческом обществе. Это позволит сохранить продуктивность и чистоту природной среды, озоновый слой, биокруговорот веществ и т. д.

Осуществляемый контроль загрязнения почвы показывает, что в ней происходят изменения в содержании микроэлементов. Это сказывается на здоровье человека, приводя к нарушению обменных процессов в его организме и вызывая эндемические патологии местного характера. Так, канцерогенные вещества, попадающие в почву в результате выхлопов, вызывают опухолевые заболевания.

Методы регенерации и охраны почв

Для того чтобы локализовать загрязняющие вещества, используются отстойники и хранилища. Данные сооружения позволяют использовать метод локализации токсинов, ухудшающих экологическую обстановку. Однако контроль загрязнения почвы убедительно доказывает, что лучшим способом борьбы с вредными для нашего здоровья компонентами является их ликвидация. Токсичные продукты можно уничтожать непосредственно в местах их хранения. Для этого применяют такие способы, как сжигание углеводородов, выведение загрязняющих веществ в атмосферу, промывание почв различными минеральными растворами. В том случае, когда токсичными продуктами являются органические элементы, может быть применен биологический метод. Загрязняющие вещества иногда вывозят в специально созданные для их переработки и нейтрализации пункты.

Места осуществления контроля

Исследования состояния почв проводятся в сельскохозяйственных районах. Обязательны они и в зонах, приближенных к городам и промышленным предприятиям. Кроме того, немаловажное значение имеет контроль за загрязнением почвы, производимый на фоновом уровне. Он отражает данные о загрязнении атмосферы, и, как следствие этого, – почвенного слоя.

Основной принцип контрольных мероприятий

Исследования грунта в санитарно-защитной зоне любого предприятия ставят своей целью выявление значений предельно допустимых сбросов и выбросов. Требования к контролю и охране почв от загрязнения предусматривают и проверку на наличие канцерогенных веществ. Их присутствие определяется по наличию бензапирена. Это положение закреплено в ГОСТ 17.4.2.01-81.

Согласно действующим нормативным документам, контроль над загрязнением почв в зонах отдыха, детских садах и лечебно-профилактических учреждениях осуществляется не реже чем два раза в год – осенью и весной. По требованию ГОСТа пробные площадки возле предприятий промышленности должны быть отмечены вдоль существующих векторов розы ветров.

Различными ведомствами составляется собственная инструкция по контролю за состоянием почв, применяемая на предприятиях данной отрасли. Так, Миннефтегазпром разработал рекомендации по охране зон, находящихся в местах добычи нефтепродуктов. Они предусматривают проведение постоянного контроля загрязнения, а также описывают действия, обязательные к выполнению при различных аварийных ситуациях.

Методы контроля

Для того чтобы определить загрязненность изучаемой территории, производят отборы проб грунта. Рекомендации по контролю загрязнения почв, с которыми можно ознакомиться в специально разработанных инструкциях, указывают на необходимость проведения их химического анализа. Он позволит определить предельно допустимую концентрацию токсичных веществ. При этом достаточно эффективно использовать косвенные методы контроля загрязнения почв. В их перечень входит:

— анализ поведения и распространения различных видов микроорганизмов, беспозвоночных и растений, которые являются индикаторами «здоровья» почвенного слоя;

— визуально полученная оценка состояния фитогенеза.

Контроль радиоактивного загрязнения почвы

Радионуклиды, имеющие большой период полураспада, попадают на землю извне, из атмосферы, накапливаются в ее верхних слоях. Данная проблема загрязнения почв и методы ее решения весьма актуальны для человечества. Эти вещества несут в себе опасность для здоровья людей и в значительной степени способны ухудшить экологическую ситуацию. В связи с этим требуется постоянный контроль за радиоактивным загрязнением почв.

Для его осуществления используют метод отбора грунтовых проб, которые подвергаются лабораторному гамма-спектрометрическому анализу. Контроль может быть произведен и в полевых условиях. Для этого также проводится гамма-спектрометрический анализ с применением портативных приборов «Белла» или СРП-88.

Контроль уровня пестицидов

В целях борьбы с сорняками, нежелательными насекомыми и грибковыми болезнями плодородные почвы подвергаются обработке инсектицидами, фунгицидами и инсектицидами. Все они, а также репелленты и фумиганты, повышающие урожайность, относятся к пестицидам. Данные вещества являются биологически активными, и при повышении их концентрации наносится значительный урон окружающей среде.

Именно поэтому необходим постоянный контроль загрязнения почв пестицидами. Сегодня для этого разработаны конкретные инструкции и методы отбора проб. Они дают возможность определить микроколичество гербицидов и пестицидов. Об основных моментах, позволяющих осуществить качественный контроль сельскохозяйственных земель, можно узнать из Правил, разработанных Институтом экспериментальной метеорологии Росгидромета. Этот документ является инструкцией, разъясняющей основные этапы подготовки контроля, а также его проведения и получения необходимых результатов.

Микробиологический контроль почв

Земля территорий городов, поселков, а также сельскохозяйственных угодий не должна содержать в себе несущих опасность для человека микробиологических организмов. Для этого разработаны и действуют конкретные показатели предельно допустимого уровня, которые закреплены в гигиенических нормативах и санитарных правилах.

Применяемые методы микробиологического контроля почвы изложены в методических рекомендациях, составленных сотрудниками Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава России, Федерального научного центра им. Ф. Ф. Эрисмана, а также центра ГСЭН в Краснодарском крае.

Источник

Контроль загрязнения почв отходами промышленного характера

Промышленное заrpязнение почв осуществляется в основном через атмосферу путем осаждения паров, аэрозолей, пьши или растворенных примесей с дождем и снeгом. Основная доля заrpязняющих веществ попадает в воздух из дымовых труб заводов и вентиляционных каналов, большая часть их осаждается вблизи (12 км) предприятий. Не которая доля выбросов передвиrается далее и выпадает в пределах от 34 до 8 км. Значительно меньше rазопьшевых выбросов поrлощается почвой в зоне 10-50 км.

Протяженность зоны интенсивноrо заrpязнения и направление движения потока заrpязняющих веществ зависят от скорости и частоты ветров данноrо румба (розы ветров), высоты труб, дисперсности частиц и плотности вещества, рельефа территории, растительноro покрова.

В случае промышленноrо заrpязнения почв ТМ их основное накопление локализуется в районе действия источника выбросов на расстоянии от 1-10 до нескольких десятков километров. С выбросами промышленных предприятий в окружающую среду поступает

в значительных количествах широкий набор элементов, причем заrpязняющие вещества не всеrда связаны с ocновной продукцией предприятий, а могyт входить в coстав примесей. Так, вблизи свинцовоплавильноrо завода приоритетными заrpязнителями, кроме РЬ и Zn, могyт быть Cd, Cu, Hg, Лs, Se, а около предприятий, выплавляющих алюминий, F, Лs, Ве. Значительная часть выбросов предприятий поступает в глобальный круговорот — до 50-60% РЬ, Zn, Cu и до 90% Hg.

Почва служит мощным rеохимическим барьером для потока заrpязняющих веществ, но лишь до определенноrо предела. Расчеты показывают, что черноземы способны только в пахотном слое мощностью 0-20 см прочно фиксировать дo 40-60 T/гa свинца, подзолистые почвы 26 T/ra, а почвенные rоризонты в целом до 100 T/ra, но при этом в почве возникает острая токсиколоrическая ситуация.

Почва как компонент биоrеоценоза во многом определяет устойчивость ландшафта к закислению. Одним из главных негативных последствий загрязнения почв кислыми осадками является повышение мобильности алюминия, который обладает свойствами прямоrо и косвенного фитотоксиканта. Под влиянием кислотных осадков повышают мобильность и дрyrие элементы, обладающие фитотоксическими свойствами — Мn, Zn, Cd, Со, Ni.

Компоненты кислых осадков, а также мобилизованные в почве элементы, если они не поrлощаются биотой и не связываются в нижележащих rоризонтах почвы или слоях подстилающих пород, MOryт попасть с внутрипочвенным стоком в систему почвенноrpунтовых и поверхностных вод. Подобный сток может привести к закислению слабоминерализованных речных и озерных вод.

Выпадение кислых осадков возможно за сотни километров от источника заrpязнения. Основной причиной их образования является выброс в атмосферу диоксида серы S02, время жизни котoporo составляет около 6 дней. За этот период примесь успевает миrpировать от места выброса, и в результате происходит заrpязнение значительно удаленных от предприятия территорий (трансrpаничный перенос).

При добыче, транспортировке, переработке и использовании ежеrодно теряется около 50 млн т нефти и нефтепродуктов. В результате значительные территории становятся неприrодными для сельскохозяйственноrо использования.

В районах нефтеразработок и нефтедобычи происходит интенсивная трансформация морфолоrических и физико-химических свойств почвы, rлубина изменения которых зависит от продолжительности заrpязнения, величины и состава заrpязняющих веществ нефти, ландшафтноrео химических особенностей территории. При этом возрастает рН почвы, повышается общее количество yrлерода в 210 раз, yrлеводородов в 10-100 раз, возникает специфическое техногеннoe осолонцевание исходных почв за счет внедрения ионов натрия в почвеннопоrлощающий комплекс (ППК).

Обычно содержание нефти в верхнем 20-сантиметровом слое на два порядка выше, чем фоновое содержание, лежащее в пределах 50 ррm. Промачивание почвы нефтью достиrает 100200 см. для разливов нефти и нефтепродуктов характерно локальное заrpязнение на расстоянии до 1 2 км от источника.

Автотранспорт, авиация, железнодорожный тpaнспорт, коксохимические и нефтепереrонные заводы, нефтепромыслы способствуют заrpязнению почвы канцероrенными веществами, среди которых особенно опасны полиароматические yrлеводороды (ПАУ), например 3,4бензапирен, конечным резервуаром аккумуляции котoporo является почвенный покров (ryмyсовый rоризонт почв 0-50 см). При этом наблюдается тенденция увеличения содержания заrpязнителя во всех природных средах. С почвенной пьтью, rpунтовыми водами, в peзультате водной эрозии, с продуктами питания ПАУ поступают в общие биохимические циклы на суше, распространяясь повсеместно. Почва может фиксировать ПАУ и сохранять их, освобождая при сменах влажности, аэрации или реакции среды. Необходимо отметить, что выбросы, например, автотранспорта, обнаруживают на расстоянии 200-500м от автомаrистрали.

Перед осуществлением полевой проrpаммы наблюдений за уровнем заrрязнения почв в природных и сельскохозяйственных ландшафтах необходимо провести планирование работ, т. е. определить примерное количество точек отбора проб, составить схему их территориальноrо размешения, наметить полевые маршруты или последовательность обработки площадей, установить календарные сроки исполнения задания. Помимо этоrо следует проверить наличие и качество топоrpафическоrо материала, а также тематических карт (почвенных, гeoботанических, rеолоrических, rеохимических и др.); coбрать сведения об источниках заrpязнения почв на обследуемой территории (расположение, используемое cырье, объем производства, отходы), а также установить связь с учреждениями, которые заинтересованы в предполаrаемом обследовании.

При выборе участков наблюдения исходным рабочим документом служит топоrрафическая основа определенного масштаба (1:10000). Контуры (схему) торода, нaceленноrо пункта или промышленноrо комплекса размещают, как правило, в центре плана местности, который переснимается с топоrpафической основы. Из rеометрическоrо центра (город, промышленный комплекс, завод и т. д.) С помощью циркуля наносят окружности радиусом 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 20; 30; 50 см (км в масштабе карты), т. е. обозначают зону возможноrо заrpязнения почв.

На подrотовленный таким образом план местности наносят контуры мноrолетней розы ветров по 816 pyмбам. Самый большой вектор, соответствующий наибольшей повторяемости ветра, откладывается в подветренную сторону, его длина должна составлять 25-30 см (25-30 км в масштабе карты). Пропорционально величине этого вектора на карте откладывают остальные векторы. Таким образом, в контур, образованный розой ветров, схематически включается территория наибольшеrо заrpязнения почв компонентами промышленных выбросов предприятия. В местах пересечения осей векторов с окружностями располаrаются ключевые участки, на которых закладывают сеть опорных разрезов, пункты и. площадки взятия проб.

После отбора нескольких простых проб почвы составляют объединенную пробу (как описано выше), которую отправляют на анализ в лабораторию вместе с сопроводительным талоном.

Наблюдения за промышленным заrрязнением почв носят характер экспедиционных работ и поэтому включают все мероприятия по подrотовке к ним. Время проведения экспедиuионных работ и отбора проб не имеет значения. Однако удобнее проводить сбор материалов в сухое время rода, в период уборки урожая основных сельскохозяйственных культур, т. е. летом и в начале осени.

При развернyrых стационарных наблюдениях отбор проб осуществляют независимо от времени экспедиционных работ.

Источник