Контроль загрязнения почвы: методы, инструции

Почва является важнейшим компонентом биосферы. Без нее было бы невозможным существование на Земле. На почву постоянно оказывается антропогенное воздействие. Каждый год в нее из атмосферы попадают сотни тонн разнообразных загрязняющих веществ. Это и выхлопные газы, и выбросы промышленных предприятий. Попав в почву, загрязняющие вещества подвергаются разложению. Некоторые из них проходят путь профильной миграции и попадают в водоемы. Наибольшую экологическую опасность несут в себе диоксиды и тяжелые металлы, летучие органические и неорганические соединения и фенолы.

Почвенный покров является биологическим поглотителем. К тому же он способен разрушить и нейтрализовать различные загрязнения. Однако при большой концентрации токсичных элементов это звено биосферы подвергается разрушению. Такое воздействие может привести к нарушению жизненных ритмов нашей планеты.

Виды загрязнений

При определенных обстоятельствах в почве может произойти повышение концентрации различных веществ. Если данный показатель превысит границы предельно допустимого уровня, то это и будет говорить о загрязнении. О наличии данного явления можно утверждать и в случае присутствия в земле любого количества веществ, не характерных для нее и относимых к категории вредных.

Загрязнение почв классифицируется по шести различным степеням. Каждую из них отличает размер снижения продуктивности плодородного слоя, а также количество производимой биомассы.

Почвы могут быть загрязнены:

— отстойными породами и отвалами, выбросами и мусором;

Источники загрязнения почвы

На «здоровье» этого важнейшего компонента биосферы значительное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Результатом развития технического прогресса является значительное загрязнение почв, и источники ее загрязнения – это прежде всего промышленные отходы, появляющиеся при производстве цветных и черных металлов, а также различных органических соединений, продуктов неорганической химии и т. д. В значительной мере загрязняют окружающую среду и выбросы в атмосферу. Из дыма промышленных предприятий попадают в воздух, воду и почву зола и сажа, оксид углерода и диоксид серы, нитраты, сульфаты и т. д.

Контроль загрязнения почв указывает и на то, что на их состояние пагубно влияют разнообразные технологические отходы, которые представляют собой продукты, отработанные в процессе производственного цикла. Их состав и количество различны. Однако, как правило, это разнообразные углеводороды, список которых только на транспортных и промышленных предприятиях включает более двухсот наименований.

Источники загрязнений в случае производства высокомолекулярных соединений – растворители, мономеры, катализаторы, красители, стабилизаторы и т. д. «Здоровье» у почвы забирает и сама продукция данной сферы: пластмассы и резина, лакокрасочные материалы и т. п.

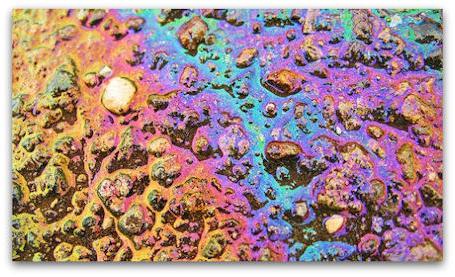

В немалой степени загрязняет окружающую среду добыча, а также переработка нефти. Это природное ископаемое постоянно разливается, что приводит к засолению почвы. Загрязнение происходит и при сжигании на месторождениях попутного газа.

Цветные и тяжелые металлы попадают в окружающую среду в результате выбросов таких предприятий:

— нефтехимической, химической, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и многих других отраслей промышленности.

Контроль загрязнения почв дал возможность выяснить тот факт, что в результате обработки полей инсектицидами и пестицидами, а также при внесении удобрений происходит отравление плодородных слоев особо токсичным элементом – мышьяком. Это же вещество попадает в окружающую среду в результате производства стекла, пигментов, дубильных веществ, родентицидов и фунгицидов.

Экологическое положение значительно ухудшается в случае аварий на транспорте и трубопроводах, перемещающих неорганические и органические вещества, а также на АЭС.

Контроль загрязнения почвы позволил выяснить тот факт, что значительным источником вредных веществ являются места, где производится хранение и уничтожение промышленных, фармацевтических и бытовых отходов. Негативно влияют на экологию и хранилища различных отравляющих компонентов.

Необходимость контроля «здоровья» почвы

Атмосферный воздух, а также поверхностные воды периодически самоочищаются от загрязняющих веществ. Почва же обладает рядом специфических особенностей. Она аккумулирует вредные компоненты и не способна очиститься от них в полной мере. Значительный объем токсинов ведет к деградации земляного покрова и к образованию так называемой техногенной пустыни. Это становится причиной нарастания экологической опасности и негативных последствий, несущих в себе прямую угрозу человеческому здоровью. Именно поэтому столь важен контроль загрязнения почвы, целью которого является выявление и предупреждение отрицательного воздействия на биосферу.

Проблема современности

Сегодня вопрос взаимодействия человека с природой находится под пристальным контролем общества. Бесспорно то, что особую остроту приняла проблема загрязнения почв, и методы ее решения позволят сохранить качество жизни населяющих нашу планету людей.

Вопросы экологии должны найти осмысление в человеческом обществе. Это позволит сохранить продуктивность и чистоту природной среды, озоновый слой, биокруговорот веществ и т. д.

Осуществляемый контроль загрязнения почвы показывает, что в ней происходят изменения в содержании микроэлементов. Это сказывается на здоровье человека, приводя к нарушению обменных процессов в его организме и вызывая эндемические патологии местного характера. Так, канцерогенные вещества, попадающие в почву в результате выхлопов, вызывают опухолевые заболевания.

Методы регенерации и охраны почв

Для того чтобы локализовать загрязняющие вещества, используются отстойники и хранилища. Данные сооружения позволяют использовать метод локализации токсинов, ухудшающих экологическую обстановку. Однако контроль загрязнения почвы убедительно доказывает, что лучшим способом борьбы с вредными для нашего здоровья компонентами является их ликвидация. Токсичные продукты можно уничтожать непосредственно в местах их хранения. Для этого применяют такие способы, как сжигание углеводородов, выведение загрязняющих веществ в атмосферу, промывание почв различными минеральными растворами. В том случае, когда токсичными продуктами являются органические элементы, может быть применен биологический метод. Загрязняющие вещества иногда вывозят в специально созданные для их переработки и нейтрализации пункты.

Места осуществления контроля

Исследования состояния почв проводятся в сельскохозяйственных районах. Обязательны они и в зонах, приближенных к городам и промышленным предприятиям. Кроме того, немаловажное значение имеет контроль за загрязнением почвы, производимый на фоновом уровне. Он отражает данные о загрязнении атмосферы, и, как следствие этого, – почвенного слоя.

Основной принцип контрольных мероприятий

Исследования грунта в санитарно-защитной зоне любого предприятия ставят своей целью выявление значений предельно допустимых сбросов и выбросов. Требования к контролю и охране почв от загрязнения предусматривают и проверку на наличие канцерогенных веществ. Их присутствие определяется по наличию бензапирена. Это положение закреплено в ГОСТ 17.4.2.01-81.

Согласно действующим нормативным документам, контроль над загрязнением почв в зонах отдыха, детских садах и лечебно-профилактических учреждениях осуществляется не реже чем два раза в год – осенью и весной. По требованию ГОСТа пробные площадки возле предприятий промышленности должны быть отмечены вдоль существующих векторов розы ветров.

Различными ведомствами составляется собственная инструкция по контролю за состоянием почв, применяемая на предприятиях данной отрасли. Так, Миннефтегазпром разработал рекомендации по охране зон, находящихся в местах добычи нефтепродуктов. Они предусматривают проведение постоянного контроля загрязнения, а также описывают действия, обязательные к выполнению при различных аварийных ситуациях.

Методы контроля

Для того чтобы определить загрязненность изучаемой территории, производят отборы проб грунта. Рекомендации по контролю загрязнения почв, с которыми можно ознакомиться в специально разработанных инструкциях, указывают на необходимость проведения их химического анализа. Он позволит определить предельно допустимую концентрацию токсичных веществ. При этом достаточно эффективно использовать косвенные методы контроля загрязнения почв. В их перечень входит:

— анализ поведения и распространения различных видов микроорганизмов, беспозвоночных и растений, которые являются индикаторами «здоровья» почвенного слоя;

— визуально полученная оценка состояния фитогенеза.

Контроль радиоактивного загрязнения почвы

Радионуклиды, имеющие большой период полураспада, попадают на землю извне, из атмосферы, накапливаются в ее верхних слоях. Данная проблема загрязнения почв и методы ее решения весьма актуальны для человечества. Эти вещества несут в себе опасность для здоровья людей и в значительной степени способны ухудшить экологическую ситуацию. В связи с этим требуется постоянный контроль за радиоактивным загрязнением почв.

Для его осуществления используют метод отбора грунтовых проб, которые подвергаются лабораторному гамма-спектрометрическому анализу. Контроль может быть произведен и в полевых условиях. Для этого также проводится гамма-спектрометрический анализ с применением портативных приборов «Белла» или СРП-88.

Контроль уровня пестицидов

В целях борьбы с сорняками, нежелательными насекомыми и грибковыми болезнями плодородные почвы подвергаются обработке инсектицидами, фунгицидами и инсектицидами. Все они, а также репелленты и фумиганты, повышающие урожайность, относятся к пестицидам. Данные вещества являются биологически активными, и при повышении их концентрации наносится значительный урон окружающей среде.

Именно поэтому необходим постоянный контроль загрязнения почв пестицидами. Сегодня для этого разработаны конкретные инструкции и методы отбора проб. Они дают возможность определить микроколичество гербицидов и пестицидов. Об основных моментах, позволяющих осуществить качественный контроль сельскохозяйственных земель, можно узнать из Правил, разработанных Институтом экспериментальной метеорологии Росгидромета. Этот документ является инструкцией, разъясняющей основные этапы подготовки контроля, а также его проведения и получения необходимых результатов.

Микробиологический контроль почв

Земля территорий городов, поселков, а также сельскохозяйственных угодий не должна содержать в себе несущих опасность для человека микробиологических организмов. Для этого разработаны и действуют конкретные показатели предельно допустимого уровня, которые закреплены в гигиенических нормативах и санитарных правилах.

Применяемые методы микробиологического контроля почвы изложены в методических рекомендациях, составленных сотрудниками Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава России, Федерального научного центра им. Ф. Ф. Эрисмана, а также центра ГСЭН в Краснодарском крае.

Источник

Мониторинг состояния почв (Лекция)

1. Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв

2. Контроль загрязнения почв пестицидами

3. Контроль загрязнения почв вредными веществами промышленного происхождения

4. Контроль радиоактивного загрязнения почв

5. Обобщение результатов мониторинга почв

1. Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв

При оценке степени загрязнения почвы из-за чрезвычайно большой трудоемкости и стоимости проводимых работ не всегда нужна сплошная съемка загрязненных почв. Целесообразнее и экономичнее прослеживать пути воздушного и водного загрязнения почв, анализируя объединенные образцы, которые следует отбирать на ключевых участках, расположенных в секторах-радиусах вдоль преобладающих воздушных потоков.

Под ключевым участком понимается участок (1. 10 га и более), характеризующий типичные, постоянно повторяющиеся в данном районе сочетания почвенных условий и условий рельефа, растительности и других компонентов физико-географической среды. Основную часть ключевых участков следует располагать в направлении двух экстремальных лучей (румбов) розы ветров. При нечетко выраженной розе ветров участки должны характеризовать территорию равномерно в направлении всех румбов розы ветров. Если есть основание полагать, что миграция тяжелых металлов связана с водными потоками, то направление лучей нужно согласовывать с вектором водной миграции. Общее количество исследуемых участков – 15. 20.

Изучение процессов загрязнения почв на ключевых участках проводится более детально, чем на остальных территориях. Оно довольно трудоемко и требует много времени. Ключевые участки размещают на обследуемой территории таким образом, чтобы они характеризовали все возможные ландшафтно-геохимические условия, разнообразие генезиса, состава и сочетания почв, типичные биоценозы и, конечно, фоновые и техногенные участки.

При наблюдении за уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами большое значение имеет сравнение изменений, происходящих по мере увеличения или уменьшения влияния того или иного фактора, и вызванных этими изменениями закономерных смен степени загрязнения почв различными ингредиентами в пространстве. Наиболее четко эти закономерности можно выявить на почвенно-геоморфологических профилях, секущих всю территорию вдоль преобладающих направлений ветра, что является ценным методом исследования сопряженных связей между распределением загрязняющих веществ в почвах и средой.

Под почвенно-геоморфологическим профилем следует понимать заранее выбранную узкую полосу земной поверхности, на которой установлена связь степени загрязнения почв с одним или нескольким экологическими факторами. Почвенно-геоморфологические профили закладываются по векторам розы ветров. Профили не могут полностью заменить ключевые участки, особенно в тех случаях, когда изменение степени загрязнения почв обусловлено характером микрорельефа, связь которого с загрязнением почв наиболее наглядно проявляется на большой территории. Следовательно, почвенно-геоморфологические профили и ключевые участки должны дополнять друг друга.

Достоверно установлено, что техногенные выбросы, загрязняющие почвенный покров через атмосферу, сосредоточиваются в поверхностных слоях почвы. Тяжелые металлы сорбируются, как правило, в первых 2. 5 см от поверхности. Загрязнение нижних горизонтов происходит в результате обработки почвы (вспашки, культивации, боронования), а также вследствие диффузионного и конвективного переноса через трещины, ходы почвенных животных и растений. Поэтому наиболее четкая картина загрязненности почвенного покрова тяжелыми металлами может быть получена при отборе проб почв с глубин 0. 10 и 0. 20 см на пашне и 0. 2,5; 2,5. 5,0; 5. 10; 10. 20 и 20. 40 см на целине или старой залежи.

Объединенная проба составляется, как правило, методом так называемого «конверта». Все дальнейшие операции с первичной обработкой почв аналогичны операциям, осуществляемым при контроле за загрязнением почв пестицидами. После отбора проба почвы направляется на анализ в лабораторию. К каждой пробе прилагается талон, содержащий основные необходимые сведения о самой почве и условиях ее отбора. В сопроводительном талоне указываются порядковый номер образца, число, месяц и год отбора, а также либо фактическое название, либо номер или условное обозначение пункта, расшифрованное в рабочем журнале.

При наблюдениях за уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами в сопроводительном талоне указываются расстояния от источника загрязнения или внешней границы города, а также направление от источника загрязнения – азимуты по 16 направлениям (север, северо-северо-восток, северо-восток и т.д.), отмечаются показатели рельефа местности: крутизна склона, их расположение (северная, восточная, южная и западная); часть склона (верхняя, средняя или нижняя треть); основные точки и линии рельефа территории, на которой закладывается площадка; вершины, котловины, водоразделы, поймы. Кроме того, указываются глубина залегания грунтовых вод, определяемая по глубине колодцев (открытых и артезианских), сельскохозяйственная культура (настоящая и предшествующая) или естественная растительность и их состояние (удовлетворительное, хорошее, неудовлетворительное), а также состояние поверхности почвы (наличие или отсутствие микроповышений или микропонижений, борозд, кочек) и качество ее обработки. Пробы почв и сопроводительные талоны к ним сохраняются в лаборатории в течение полутора-двух лет.

Критериями при составлении перечня загрязняющих почву веществ, подлежащих контролю, являются их токсичность, распространенность и устойчивость.

2. Контроль загрязнения почв пестицидами

Пестициды включают в себя следующие вещества: инсектициды – для борьбы с нежелательными насекомыми, гербициды – для уничтожения сорняков, фунгициды – для борьбы с грибковыми болезнями. Кроме того, существуют еще фумиганты и репелленты (вещества, повышающие урожайность сельскохозяйственных культур). Применение пестицидов способствует повышению урожая от 20 до 60 % при затратах 1. 5 % от общих издержек. Будучи биологически активными, они часто оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время существуют конкретные правила и методы отбора проб почв для определения микроколичества пестицидов и гербицидов, разработанные Институтом экспериментальной метеорологии (ИЭМ) Росгидромета. В соответствии с этими правилами наблюдения и контроль за загрязнением почв пестицидами и гербицидами включают в себя несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание.

При подготовке к наблюдениям и контролю за загрязнением почв в полевых условиях, как правило, изучается имеющийся материал о физико-географических условиях объекта исследования, осуществляется детальное ознакомление с информацией о длительности применения пестицидов в хозяйствах изучаемого объекта, выявляются так называемые выборочные хозяйства с наиболее интенсивным (по объему) применением пестицидов в течение последних 5. 7 лет, анализируются материалы об урожайности сельскохозяйственных культур и т.д.

Исследование загрязнения почв пестицидами проводится на постоянных и временных пунктах наблюдения. Постоянные пункты создаются в различных хозяйствах района обследований не менее чем на 5-летний период. Число постоянных пунктов зависит от числа и размеров хозяйств. Кроме выборочных хозяйств, постоянные пункты создаются на территориях молокозаводов, мясокомбинатов, элеваторов, плодоовощных баз, птицеферм, рыбхозов и лесхозов и т.д. Для оценки фонового загрязнения почв пестицидами выбираются участки, удаленные от сельскохозяйственного и промышленного производства, находящиеся в «буферной зоне» заповедников. На временных пунктах наблюдение и контроль за загрязнением почв пестицидами осуществляются в течение одного вегетационного периода или года.

Как правило, в каждом хозяйстве обследуются 8. 10 полей под основными культурами. В каждом крае и области ежегодно нужно обследовать несколько хозяйств, равномерно распределенных по территории (не менее 2). Для оценки загрязнения инсектицидами, гербицидами, фунгицидами и другими пестицидами почвы отбираются 2 раза в год: весной после сева и осенью после уборки урожая. При установлении многолетней динамики остаточных количеств пестицидов в почвах или же миграции их в системе почва–растения наблюдения проводятся не менее 6 раз в год (фоновые – перед посевом, 2. 4 раза во время вегетации культур и 1. 2 раза в период уборки урожая).

Для оценки площадного загрязнения почв пестицидами обычно составляется исходная проба почвы, в которую входят 25. 30 проб (выемок), отобранных в поле по диагонали тростевым почвенным буром, который погружается в почву на глубину пахотного слоя (0. 20 см ). Почва, попавшая в пробу из подпахотного слоя, удаляется. Масса почвы, отобранной тростевым буром, составляет 15. 20 г . Отбор проб почвы можно производить лопатой. Если наблюдения за загрязнением почвы пестицидами производятся в садах, то каждая проба отбирается на расстоянии 1 м от ствола дерева. Пробы-выемки, из которых составляется исходная проба, должны быть близки между собой по окраске, структуре, механическому составу и т.д.

В целях изучения вертикальной миграции пестицидов, как правило, закладываются почвенные разрезы, размеры (глубина) которых зависят от мощности почв. Почвенные разрезы представляют собой глубокие шурфы, пересекающие всю серию почвенных горизонтов и вскрывающие верхнюю часть подпочвы, т.е. неизменные или слабо измененные материнские породы.

В выбранном на поверхности земли месте очерчивают форму шурфа – продолговатый четырехугольник со сторонами примерно 0,8 х 1,5. 2,0 м . Одна из коротких стенок шурфа к моменту описания должна быть обращена к солнцу. Эта стенка будет «лицевой», рабочей, предназначенной для изучения разреза почвы.

Перед взятием проб почвы производится краткое описание места расположения разреза и почвенных горизонтов (влажность, цвет, окраска, механический состав, структура, сложение, новообразования, включения, развитие корневых систем, следы деятельности животных, мерзлота). Пробы почвы берутся на «лицевой» стороне начиная с нижних горизонтов. С каждого генетического горизонта почвы берется один образец толщиной 10 см .

Площади поля, загрязнение которого характеризует одна исходная проба почвы, для разных категорий местности и почвенных условий неодинаковы.

Отобранные тем или иным способом пробы-выемки ссыпаются на крафт-бумагу, затем тщательно перемешиваются и квартуются 3 – 4 раза. После квартования почва тщательно перемешивается и делится на 6. 9 частей, из центров которых берется примерно одинаковое количество почвы и насыпается в полотняный мешочек или на крафт-бумагу. Масса полученного исходного образца почв должна составлять 400. 500 г . Образец снабжается этикеткой и регистрируется в полевом журнале, в котором записываются следующие данные: порядковый номер образца, место отбора, рельеф, вид сельскохозяйственного угодья, площадь поля, дата отбора, кто отбирал.

Исходные пробы почв должны анализироваться в естественно-влажном состоянии. Если по каким-либо причинам произвести анализ в течение одного дня не представляется возможным, то пробы высушиваются до воздушно-сухого состояния в защищенных от солнца местах. В лаборатории из воздушно-сухого образца методом квартования берется средняя проба массой 0,2 кг . Из нее удаляются корни, камни, инородные включения, затем она растирается в фарфоровой ступке и просеивается через сито с отверстиями диаметром 0,5 мм , после чего из нее берут навески по 10. 50 г для химического анализа.

3. Контроль загрязнения почв вредными веществами промышленного происхождения

Перед выполнением полевой программы наблюдений за уровнем загрязнения почв в природных и сельскохозяйственных ландшафтах необходимо провести планирование работ, т. е. определить примерное количество точек отбора почв, которые дадут основной физический материал, составить схему их территориального размещения, наметить полевые маршруты или последовательность обработки площадей, установить календарные сроки исполнения задания. Помимо этого следует проверить наличие и качество топографического материала, а также тематических карт (почвенных, геоботанических, геологических, геохимических и др.). Кроме того, необходимо собрать сведения об источниках загрязнения почв на территории (расположение, используемое сырье, объем производства, отходы), а также установить связь с учреждениями, которые заинтересованы в предполагаемых обследованиях.

Наблюдения за уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами в городах и на окружающей территории носят характер экспедиционных работ и поэтому включают в себя все мероприятия по подготовке к ним. Время проведения экспедиционных работ и отбора почв не имеет принципиального значения. Однако удобнее всего сбор материалов проводить в сухое время года, в период уборки урожая основных сельскохозяйственных культур, т. е. летом и в начале осени. При развернутых стационарных наблюдениях отбор проб производится независимо от времени экспедиционных работ. Повторные наблюдения за уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами ранее обследованных территорий осуществляются через 5. 10 лет.

При выборе участков наблюдения на территориях, используемых в сельском хозяйстве, исходным рабочим документом служит топографическая основа (карта) определенного масштаба (обычно 1:10 000). Контуры (схема) города (рабочего поселка) или промышленного комплекса размещаются, как правило, в центре плана местности, который переснимается с топографической основы. Из геометрического центра (город, промышленный комплекс, завод и т.д.) с помощью циркуля наносятся окружности на расстояниях 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 20; 30 и 50 км , т.е. обозначается зона возможного загрязнения почв, которая определяется скоростью и частотой ветров данного румба (розой ветров), характером выбросов в атмосферу (плотностью вещества, дисперсностью частиц), высотой труб, рельефом территории, растительностью и т.д. Значительное количество тонкодисперсных аэрозолей и газов, содержащих тяжелые металлы, остается в атмосфере, переносится на большие расстояния и поступает в глобальный круговорот на планете.

На подготовленный таким образом план местности наносятся контуры многолетней розы ветров по 8. 16 румбам. Самый большой вектор, соответствующий наибольшей повторяемости ветров, откладывается в подветренную сторону. Его длина составляет 25. 30 см, т.е. 25. 30 км. Таким образом, в контур, образованный розой ветров, схематически включается территория наибольшей загрязненности тяжелыми металлами. Затем в направлении радиусов строятся секторы шириной 200. 300 м вблизи источников загрязнения с постепенным расширением до 1. 3 км . В местах пересечения осей секторов с окружностями располагаются ключевые участки, а на них – сеть опорных разрезов, пункты и площадки взятия проб.

Для более полного понимания взаимосвязи между почвами, природными и хозяйственными условиями района проводится предварительное рекогносцировочное (разведочное) обследование местности. Во время рекогносцировки проверяются и закрепляются сведения, взятые из различных источников, формируются личные воззрения и закрепляются в памяти важные особенности объекта предстоящих обследований. Рекогносцировочные обследования проводятся маршрутным путем и зависят от природной сложности территории, степени ее изученности, площади и масштаба обследований. При детальных обследованиях загрязнения почв вокруг единичного источника бывает достаточно 1 – 2 раза пересечь участок. При обследовании больших площадей (сельскохозяйственных полей, местности вокруг городов и т.д.) требуются значительные усилия и время, чтобы обойти всю местность, пересекая ее по главным географическим элементам.

В результате рекогносцировки выявляются основные ландшафтные особенности территории, общие закономерности пространственных изменений почвенного покрова, главные формы почвообразования и др. Одновременно проводится ознакомление с местным фондовым материалом, собираются сведения о климате и микроклимате, погодных условиях последних лет, заболеваниях людей, вызываемых повышенным содержанием вредных веществ в экосистеме.

После отбора нескольких проб почвы составляется объединенная проба, после чего она направляется в лабораторию вместе с сопроводительным талоном.

4. Контроль радиоактивного загрязнения почв

Радиоактивные выпадения из атмосферы, попавшие на поверхность почвы, задерживаются в ней. Радионуклиды с большим периодом полураспада накапливаются в поверхностном слое почвы. Это позволяет определять суммарное значение выпадений за продолжительный период времени. Исследование вертикального распределения радионуклидов по профилю почвы позволяет не только правильно определить содержание радиоактивных веществ в почве, но и оценить мощность дозы, вызванную гамма-излучением того или иного радионуклида, определить скорость миграции радионуклидов в почве, выявить низкие уровни промышленного загрязнения на фоне глобального или «свежие» радиоактивные выпадения на фоне «старого» загрязнения, а также количество радионуклидов в почве.

Для контроля за радиоактивным загрязнением почв применяется метод отбора проб почв с последующим их гамма-спектрометрическим анализом в лабораторных условиях. Кроме того, в полевых условиях может быть также использован метод непосредственного гамма-спектрометрического анализа гамма-излучения, испускаемого почвой, с помощью портативного гамма-спектрометра (экспресс-анализа с помощью приборов «Белла» и СРП-88).

Для того чтобы результаты измерения могли быть распространены на всю исследуемую территорию, а не характеризовать только место отбора пробы, места отбора проб должны быть представительными. Представительность отобранной пробы может быть обеспечена в том случае, если поверхность почвы в месте отбора не подвергается смыву во время ливней или паводковыми водами, а также не может быть смещена сильными ветрами в результате эрозии. В месте отбора проб не должно также быть наносов почвы. Отбор проб следует проводить на открытых горизонтальных участках с ненарушенной структурой, при этом необходимо следить, чтобы на эти участки не могла попасть почва, смываемая с соседнего участка.

В результате миграции радионуклиды проникают вглубь почвы. Скорость такого проникновения зависит от состояния поверхности почвы и ее влажности. Глубина проникновения на легких почвах для глобального цезия-137 может достигать 50 см , а для стронция 90 – 100 см . Однако основное количество радионуклидов сосредоточено в верхнем 10-сантиметровом слое почвы, поэтому необходимо наиболее тщательно проводить исследование вертикального распределения загрязнения в этом верхнем слое почвы.

В зависимости от величины загрязнения отбор проб проводится или в случае отсутствия заметного вклада мощности дозы гамма-излучения от выпавшего загрязнения, или в случае, когда мощность дозы на поверхности почвы обусловлена выпавшим загрязнением.

В первом случае используют специальные пробоотборники цилиндрической формы диаметром 26 см . Для исследования вертикального распределения загрязнения отобранный монолит почвы делят на слои. Толщина первых четырех слоев должна составлять 0,5 см , следующих четырех слоев – 1 см и последующих двух слоев – 2 см .

Поскольку загрязняющие радионуклиды могут попасть в почву и на глубину более 10 см , для исследования их вертикального распределения используется пробоотборник, позволяющий проводить отбор почвы на глубине 40. 50 см и на пахотных участках. Площадь пробоотборника 100 см 2 , высота 70 см . Пробоотборник имеет уменьшенный диаметр по сравнению с указанным выше. Это объясняется тем, что на пахотных почвах и глубинах более 10 см изменение содержания радионуклидов в почве с глубиной значительно меньше, чем в поверхностном слое почвы. В связи с этим можно проводить исследование более толстых слоев, а следовательно, лунки для отбора пробы могут быть меньшего диаметра. Кроме того, уменьшение диаметра пробоотборника позволяет исключить попадание почвы из верхних слоев в нижние.

После забивания пробоотборника в почву его выкапывают, разбирают на две половинки, а отобранную пробу делят на куски высотой 5 см . Пробы упаковывают в полиэтиленовые мешки и заворачивают в крафт-бумагу, снабжая этикетками с подробным описанием места отбора пробы и состояния поверхности почвы.

5. Обобщение результатов мониторинга почв

Негативные последствия антропогенного загрязнения почв проявляются на региональном и на глобальном уровнях. Поэтому в настоящее время разработка программ наблюдения за химическим загрязнением почв является наиболее актуальной задачей. Создание таких программ требует прежде всего правильной оценки современного состояния почв, т.е. организации системы наблюдений и оценки состояния почв, испытывающих воздействие антропогенных загрязняющих веществ.

Содержание и характер проведения наблюдений за уровнем загрязнения почв и их картографирование в сельских и городских условиях имеют свою специфику. Задачами наблюдений являются:

— регистрация современного уровня химического зягрязнения почв, а также выявление географических закономерностей и динамики временных изменений загрязнения почв в зависимости от расположения и технологических параметров источника загрязнения;

— прогноз изменения химического состава почв в ближайшем будущем и оценка возможных последствий их загрязнения;

— обеспечение заинтересованных организаций информацией об уровне загрязнения почв.

С учетом перечисленных выше задач можно выделить следующие виды наблюдений:

— режимные, т. е. систематические наблюдения за уровнем содержания химических веществ в почвах в течение определенного промежутка времени;

— комплексные, включающие в себя исследования процессов миграции загрязняющих веществ в системах атмосферный воздух – почва, почва – растение, почва – вода и почва – донные отложения;

— изучение вертикальной миграции загрязняющих веществ в почвах по профилю;

— за уровнем загрязнения почв в определенных пунктах, намеченных в соответствии с запросами тех или иных организаций.

Таким образом, при наблюдениях за уровнем загрязнения почвы необходимо получить представление не только о степени ее химического загрязнения в настоящее время, но и о путях развития происходящих процессов в будущем, и в частности в период, когда будут проводиться мероприятия, направленные на уменьшение химического загрязнения почвы, существенно изменяющие ее водный, тепловой, солевой, биологический и другие режимы.

В то же время состояние и прогноз загрязнения почвы не может базироваться только на анализах проб. Почва – это элемент ландшафта, поэтому ее исследование неотделимо от изучения всех компонентов природного и антропогенного комплексов, всех путей накопления загрязняющих веществ в природных, сельских и городских условиях. Информация о загрязнении почв поступает в лаборатории в виде сопроводительных талонов, а анализы почв – в виде рабочих таблиц. По этим данным составляют справки и обзоры, а также дают так называемую штормовую информацию. В установленные методиками Гидромета сроки данные анализа почвы наносятся на технохимические карты.

Источник