Кора выветривания и поверхности выравнивания

По определению Б.Б. Полынова [181], «кора выветривания – это верхняя часть литосферы, попадая в которую твердый массивный материал более глубоких зон земной коры превращается в рыхлое кластическое состояние и увеличивает поверхность своего соприкосновения с газообразной, парообразной и жидкой средой более внешних оболочек земной коры». Этот процесс протекает во времени, и в каждый историко-геологический момент можно наблюдать в различных местах самые разнообразные степени развития коры выветривания; мощность зоны выветривания может достигать 0,5 км.

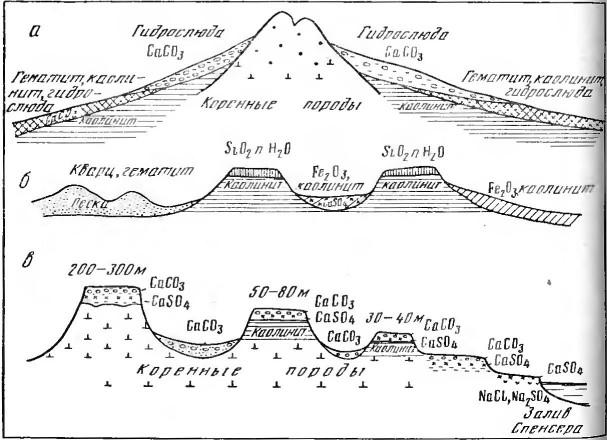

Современной корой выветривания являются «те части поверхностной оболочки литосферы, которые в данный геологический момент уже сложены из рыхлых, раздробленных продуктов выветривания» [181]. Элювий первичных изверженных пород Полынов назвал ортоэлювием, элювий осадочных пород — параэлювием и элювий наносов — неоэлювием. В формировании коры выветривания присутствует стадиальность и различные ее фазы. Первая фаза остаточных горных пород первичного выветривания – грубообломочный ортоэлювий, вторая фаза – претерпевший соответствующие изменения вследствие выветривания обызвесткованный ортоэлювий, третья фаза — сиаллитный ортоэлювий, в котором незаметно наличие выделений углекислого кальция, четвертая фаза (аллитного ортоэлювия) — та, в которой наблюдается накопление полуторных оксидов за счет вымывания щелочных и щелочно-земельных оснований. Эти фазы могут нередко наблюдаться совместно, и определяются по преобладанию. Основными формами коры выветривания считаются остаточные: грубообломочный, обызвесткованный, сиаллитный, аллитный ортоэлювий и аккумулятивные: хлоридно-сульфатные, карбонатные и сиаллитные наносы. Все эти формы находятся в генетической связи между собой, и пространственное отражение этой связи определяется геоморфологией [181].

Представления о коре выветривания используются в почвоведении, — так как от коры выветривания зависит формирование почв, — и в геологии, поскольку с корой выветривания связана доступность месторождений сформированных в ней полезных ископаемых.

Дополнительное выделение различных типов поверхностей выравнивания, определяемых как закономерная последовательность выровненных поверхностей различного генезиса [153], включающих разнообразные денудационные и аккумулятивные поверхности, как континентального происхождения, так и подводные, дало возможность вычленить территории единого генезиса, орографии, истории развития, сложенные коррелятивными отложениями.

На карте поверхностей выравнивания и коры выветривания масштаба 1:2 500 000 [107] были выделены две крупные группы поверхностей выравнивания: области равнинных и горных стран, сформированные в условиях относительно стабильной и нестабильной тектоники. Внутри групп поверхности разделяются по возрасту, особенностям тектонических, денудационных и аккумулятивных процессов. Кора выветривания разделена на три группы: области длительного корообразования в теплом и влажном климате, предполагаемые области длительного корообразования и области прерывистого корообразования. Внутри первой группы кора различается по возрасту и состоянию — открытая или погребенная, внутри второй — только по возрасту, внутри третьей — по возрасту и климатическим условиям формирования. На публикуемой карте показаны также точки и данные бурения с указанием мощности и геохимического типа коры выветривания; отметим, что точки расположены неравномерно по территории России.

Центральную часть европейской территории России и возвышенной области Западной Сибири занимают палеогеновые и неогеновые поверхности, созданные процессами денудационного и аккумулятивного выравнивания с покровами коры выветривания, сформированной в результате длительного корообразования, происходившего в мезозое. Крупные аккумулятивные плейстоценовые долины располагаются на побережье Северного Ледовитого океана и в долинах крупных сибирских рек. Северная часть европейской области и большая часть Восточной Сибири представлена позднемеловыми палеогеновыми поверхностями, созданными процессами преобладающего денудационного выравнивания. Большую часть Дальневосточного побережья занимают неогеновые поверхности, созданные при активной роли вулканических процессов и глубоко расчлененные в связи с новейшими поднятиями, известная кора выветривания этого района представлена типом, сформировавшимся в плиоцене в условиях влажного холодного и теплого климата. Горная область Урала — мезозойская поверхность, созданная процессами длительного выравнивания с покровами сиаллитной коры выветривания, погребенной на севере и открытой на юге.

- Кора выветривания и поверхности выравнивания, масштаб 1:30 000 000

Источник

Кора выветривания

Кора выветривания

Кора́ выве́тривания — континентальная геологическая формация, образующаяся на земной поверхности в результате выветривания горных пород.

Продукты изменения, оставшиеся на месте своего первичного залегания, называют остаточной корой выветривания, а перемещённые на небольшое расстояние, но не потерявшие связи с материнской породой — переотложенной корой выветривания. Некоторые геологи к коре выветривания относят продукты размыва и переотложения почв и остаточной коры выветривания, именуя их аккумулятивной корой выветривания (пролювий, делювий и т. д.).

По форме залегания различают площадную кору выветривания, перекрывающую плащом коренные породы (мощность — десятки см — первые десятки м), и линейную, вытянутую в одном направлении и проникающую в глубь коренной породы по трещинам (выклиниваются на глубине нескольких десятков м от поверхности Земли, реже достигают глубины 100—200—1500 м).

Содержание

История изучения

Изучение коры выветривания и процессов её образования начало проводиться в середине XIX века русским учёными В. В. Докучаевым, К. Д. Глинкой и др. Детальные исследования коры выветривания развернулись с 20-х годов XX века. В самостоятельный раздел геологии учение о коре выветривания оформилось в 1-й половине XX века. Основоположниками его были Б. Б. Полынов (современная кора выветривания) и И. И. Гинзбург (древняя кора выветривания). За рубежом значительный вклад в учение о коре выветривания внесли шведский учёный О. Тамм, американский учёный З. Келлер, немецкий геолог Г. Гаррасовиц и др.

Образование кор выветривания

В процессе выветривания различные промежуточные и конечные продукты разложения минералов и горных пород могут растворяться и выноситься приповерхностными водами. Их миграция осуществляется в виде взвесей, коллоидных и истинных растворов. Механический вынос порошковатых продуктов К. в. водой, хотя в некоторых случаях и имеет существенное значение, однако мало влияет на изменение её валового химического состава. Гораздо существеннее действуют коллоидные и истинные растворы. В результате разложения минеральной массы коренных пород и выборочной миграции элементов возникает К. в. разного состава или разного профиля выветривания со свойственными им месторождениями полезных ископаемых. К. в. различного профиля свойственна зональная смена минерального и химического состава по вертикали от коренных слабо измененных пород до выходящих на земную поверхность интенсивно измененных пород. Образование К. в. зависит от климата, состава коренных пород, гидрогеологических условий, рельефа местности, тектонической структуры, длительности образования, эпохи формирования и степени мобильности земной коры. В периоды тектонического покоя в районах влажного и тёплого климата происходит формирование К. в. наибольшей мощности. Разложение большой массы органических веществ приводит к образованию CO2 и органических кислот, которые, просачиваясь из почвы в К. в., производят глубокое разложение горных пород и кислое выщелачивание растворимых продуктов выветривания. Из К. в. выносится большинство подвижных элементов — Ca, Mg, Na, К, Si, многие редкие металлы. К. в. относительно обогащается наименее подвижными элементами — Fe, Al, Ti, Zr и др. с образованием гидроокислов Fe и Al, каолинита, галлуазита и др. глинистых минералов. Гидроокислы Fe придают К. в. красную и бурую окраску. В условиях спокойного тектонического режима во влажных тропиках К. в. достигает мощности десятков м, а в зонах разломов — сотен м. В зависимости от минерального состава различают ряд типов выщелоченной К. в. (каолиновая К. в., латеритная и т. д.). В условиях тектонических поднятий и расчленённого рельефа мощность К. в. даже во влажном и тёплом климате значительно меньше. В умеренном влажном и тем более в аридном и холодном климате процессы выветривания проникают на ещё меньшую глубину, интенсивность изменения пород также минимальная. В сухом климате Ca далеко не выносится, возникает карбонатная и даже гипсовая К. в. В холодном климате и в высокогорьях местами образуется только обломочная К. в. малой мощности, нередко совпадающая с почвой. Зависимость от климата определяет широтную зональность в размещении К. в. Зоны К. в. шире географических и почвенных зон (для нескольких почвенных зон характерна одна зона К. в.). В прошлые геологические эпохи на территории бывшего СССР в условиях тектонического покоя, при наличии влажного и тёплого климата на протяжении многих миллионов лет происходило формирование мощных кислых выщелоченных К. в. Эти «древние К. в.» частично сохранились под толщей осадочных отложений или выходят на земную поверхность. Местами они подверглись последующим изменениям — огипсованию, засолению, оглеению и т. д. Наиболее широко процессы формирования древней К. в. были распространены в верхнем триасе и нижней юре, но известны также К. в. докембрийского, палеозойского и послеюрского возрастов.

Полезные ископаемые

С древней корой выветривания на территории бывшего СССР связаны месторождения руд никеля, железа, хрома, алюминия, редких элементов, магнезита, каолина, хризопраза, опала и др. полезных ископаемых.

Источник

Кора выветривания — это. Типы, строение и стадии развития

Горные породы, выходящие на поверхность земли, постоянно контактируют с атмосферой, биосферой, гидросферой. Под воздействием негативных факторов окружающей среды скалы начинают преобразовываться и разрушаться. Происходить этот процесс может сотни и тысячи лет. В результате на поверхности земли образуется кора выветривания.

Определение и основные виды

Кора выветривания — это, таким образом, слой вторичных, в большинстве случаев рыхлых осадочных пород, расположенный в верхних слоях литосферы и образовавшийся в результате разрушения горных массивов под действием внешних факторов. Основных видов элювиев существует всего три, образовавшиеся в результате процессов:

Конечно же, такое подразделение является несколько условным. В подавляющем большинстве случаев кора выветривания образуется под влиянием сразу всех трех этих факторов в комплексе. В данном случае можно говорить лишь о преобладании условий формирования осадочного слоя.

Немного истории

Впервые термин «кора выветривания» в обиход ввел швейцарский ученый А. Гейм в 1879 г. Систематическое же изучение таких геологических слоев в последующем началось в России. Большой вклад в такие исследования в конце XIX в, к примеру, был сделан выдающимися отечественными учеными Н. А. Богословским, К. Д. Глинкой, П. А. Земятченским. Изначально геологи не отличали кору выветривания от почвы. Четко разделил эти понятия отечественный ученый В. В. Докучаев.

В качестве самостоятельного раздела геологии наука о корах выветривания сформировалась лишь в начале XX в. Основоположниками нового направления при этом также стали русские ученые — И. И. Гинзбург, Б. Б. Полынов. Конечно же, значительный вклад в развитие этого раздела геологии внесли и некоторые зарубежные исследователи и энтузиасты — швед О. Тамм, американец У. Келлер, немец Г. Гаррассовец и многие другие.

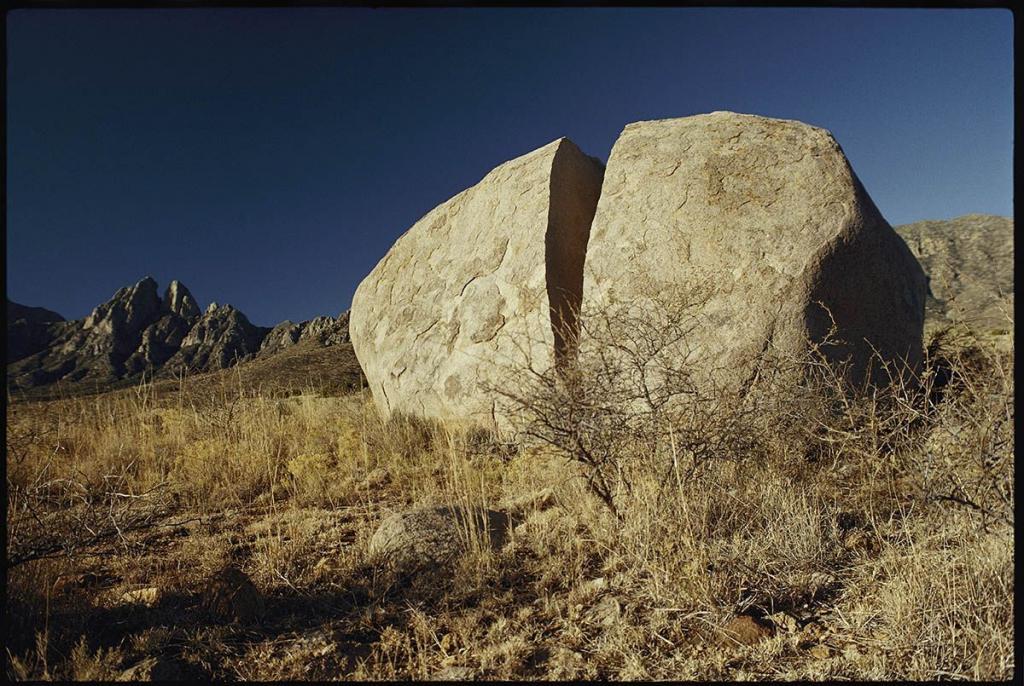

Физические силы выветривания

В данном случае кора выветривания — это слой, образовавшийся из материнской породы, раздробленной и дезинтегрированной без существенного изменения минерального состава. Такие коры очень часто встречаются в Арктике и Антарктике, в горах, пустынях и полупустынях. Происходит физическое выветривание в основном в результате:

- многочисленных циклов оттаивания и замерзания воды;

- изменений температуры;

- действия корневой системы растений;

- рытья нор животными;

- кристаллизации солей, содержащихся в капиллярной воде.

Крупные обломки в корах выветривания этой разновидности обычно располагаются у подножья гор или в понижениях рельефа. Мелкие же при этом уносятся водой и ветром иногда на сотни километров.

Ученые различают пять основных видов физического выветривания:

- снежное;

- морозное;

- инсоляционное (в пустынях);

- ледовое;

- биологическое.

Химические процессы разрушение

Преобразовываться выходящие на поверхность земли горные породы, конечно же, могут не только под действием физических факторов. Бывает, что выветривание происходит и из-за сложных химических процессов, протекающих в материнском массиве. Таким образом, породы разрушаются также достаточно часто. Основными факторами химического образования коры выветривания являются:

- сильные органические кислоты;

- вода;

- сероводород;

- углекислота;

- кислород;

- аммиак;

- биологическая деятельность микроорганизмов.

В толще материнской породы могут происходить процессы выщелачивания, окисления, растворения, гидролиза и пр., приводящие к нарушению ее структуры.

Биологическое выветривание

Такой тип разрушения представляет собой комбинацию физических и химических процессов. К примеру, корни деревьев и кустарников могут прорастать в материнскую породу, чтобы достать воду и питательные вещества. По мере развития они все больше и больше раскалывают массив. То же самое делают и животные, роя норы. Конечно, один суслик или, к примеру, дуб разрушить целую скалу не смогут. Но в образовавшиеся из-за их жизнедеятельности полости в последующем обязательно попадет вода. В результате этого и формируется кора выветривания. Разрушение материнской породы в данном случае может происходить как под воздействием физических факторов, так и химических реакций.

Строение

Кора выветривания — это массив, располагающийся непосредственно под почвой. От последней она отличается прежде всего тем, что в ней не происходит процессов гумусообразования. Строение кора выветривания в большинстве случаев имеет не слишком сложное. При достаточно длительных процессах преобразования в ней различают четко выраженные горизонты. К примеру, слои в элювии снизу вверх могут располагаться следующим образом:

- щебенчатый или обломочный — слабо измененный, слегка растрескавшийся, гранит;

- гидрослюдистый — обычно имеет серый цвет, легко разламывется руками;

- каолиновый — минеральная глинистая масса с отдельными участками рыхлого щебенчатого материала.

Такое строение коры выветривания обычно наблюдается на гранитных участках.

Стадии развития

Самыми благоприятными условиями для формирования элювия являются выровненный рельеф и жаркий климат. Стадий развития коры выветривания при этом различают четыре:

- с преобладанием физического выветривания;

- удаление легкорастворимых элементов — серы, хлора, извести;

- образование каолинов с выносом кальция, калия и магния;

- образование латеритов.

Латеритная кора выветривания на породах, обогащенных титаном, железом и алюминием хорошо развивается в условиях тропиков.

Типы по месту и условиям образования

Различаться коры выветривания могут, конечно же, не только по способу образования. Также такие массивы классифицируются и по составу. В этом плане различают следующие типы коры выветривания:

- скальные — образующиеся в основном в горах;

- обломочные — также чаще всего образующиеся в гористой местности, представленные неокатанными обломками;

- мелкоземлистые карбонатные — образующиеся на изверженных породах, или лессовидные суглинки (Армения, Крым, Монголия);

- мелкозернистые сиаллитные — коры с комплексом сиаллитных материалов (север Русской равнины);

- оглиненные — образовавшиеся в основном в сухом климате;

- оглиненные железистые — образовавшиеся в тропической и субтропической зонах;

- ферритные;

- бокситовые — содержащие большое количество гидроокиси алюминия.

Морфогенетические виды

В этом плане различают следующие типы коры выветривания:

Первый тип образований покрывает очень большие площади в несколько сотен и тысяч квадратных километров. Линейные коры выветривания при этом развиваются по тектонически ослабленным зонам. Поэтому они образуют лишь небольшие локальные зоны в соответствии с простиранием участков разной активности.

Расчленение рельефа может очень сильно затруднять формирование коры выветривания. Вздымание участков часто превышает скорость образования элювия. В результате кора выветривания подвергается денудации до полного формирования. В этом случае огромные массы грубодисперсного материала выносятся в конечные водоемы стока. Например, р. Обь ежегодно пополняет океан на 394 км3 разного рода пород.

Какой может быть мощность

Формирование коры выветривания на Земле происходило в течение многих тысяч лет. Конечно же, в разных местах планеты такие процессы занимали не одинаковые промежутки времени. Возникшие на этапе формирования планеты горные породы разрушались дольше, образовавшиеся в более поздние периоды — менее короткий срок. Поэтому все коры выветривания на земле можно условно разделить на современные и древние.

Первый тип элювиев обычно имеет не слишком большую мощность. Такие коры выветривания еще не сформировались до конца и зачастую даже не имеют четких горизонтов. Древние элювии обычно образуют очень толстые массивы с ярко выраженной слоистостью.

В разных местах планеты, в зависимости от длительности образования, кора выветривания может иметь толщину от нескольких метров до нескольких сотен метров. В большинстве же случаев толщина элювиального подпочвенного слоя составляет 30-40 м. Самую большую мощность кора выветривания имеет в тропических и субтропических регионах. Наиболее же тонкие элювии наблюдаются обычно в пустынях и степях.

Древние коры выветривания, в свою очередь, подразделяются на:

- докембрийскую;

- верхнепалиозойскую;

- триас-юрскую;

- мело-палеогеновую;

- плеотин-четвертичную.

Такие коры уже после образования зачастую подвергались повторным процессам обеления: шамотизации, каолинизации, пиритизации, оглеению, карбонатизации, засолению и пр. В настоящее время такие элювии на земле очень хорошо сохранились в основном там, где над ними залегают более молодые породы, сохраняющие их от разрушения.

Подводное выветривание

Накапливаться и образовывать целые геологические массивы продукты разрушения горных пород, конечно же, могут не только на поверхности суши. Кора выветривания имеется также и на дне морей и океанов. В данном случае разрушение горной породы (гальмиролиз) происходит в основном под действием:

- минерализованной морской воды;

- колебаний температуры воды;

- давления;

- изменений газового режима и пр.

Накапливаются осадки на дне морей и водоемов обычно быстрее, чем на суше. Иногда при гальмиролизе образуются подводные жесткие панцири разного состава: известковые, железо-марганцовые, доломитовые и пр. Мощность таких пластов обычно не превышает 1 м.

Какие полезные ископаемые могут залегать

Изучение коры выветривания имеет не только теоретическое (восстановление палеогеографической обстановки времени формирования), но и практическое значение. Дело в том, что такие геологические образования часто бывают богаты на разного рода ценные полезные ископаемые:

- железные руды;

- бокситы;

- марганец;

- никелевые руды;

- кобальты и пр.

В древних корах выветривания в некоторых случаях разного рода металлы могут накапливаться на отдельных участках в количествах больших, чем даже в материнской породе. К примеру, именно таким образом сформировались многие месторождения, разрабатываемые сегодня промышленным способом на Урале.

Также достаточно ценными с точки зрения хозяйственного использования человеком могут быть разного рода глинистые образования кор выветривания. Такой материал используется как керамическое или огнеупорное сырье, отличается отбеливающими и другими ценными свойствами. Конечно же, наиболее богатыми на разного рода полезные ископаемые являются древние коры.

Месторождения из разряда россыпных

Коры выветривания — это, таким образом, образования, представляющие собой в наше время огромное народохозяйственное значение в плане добычи металлов и глины. Кроме того, в таких пластах зачастую встречаются и рассыпные месторождения золота, платины, серебра, алмазов и пр. большой площади. На таких участках добыча драгоценных камней и благородных металлов ведется в том числе и промышленным способом. Такие месторождения могут встречаться как в древних, так и в современных корах выветривания. Золото, алмазы или платина в этом случае просто выносятся водными потоками из толщи разрушающейся материнской породы и накапливаются, к примеру, на отмелях или поворотах рек.

Что такое иллювий

Обычно кору выветривания геологи называют элювием. Но существует еще один тип массивов, образуемый обломками не материнской породы на данном конкретном участке, а принесенными извне. Такие коры выветривания называют инфильтрационными. Состав они могут иметь самый разный. К примеру, различают иллювии карбонатные, сульфатные, соляные, кремнистые. Разумеется, разного рода месторождения в корах выветривания этого типа также образуются довольно-таки часто.

Источник