Корень

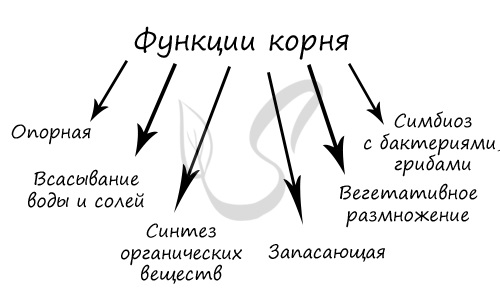

Корень — вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

Симбиоз с бактериями, грибами

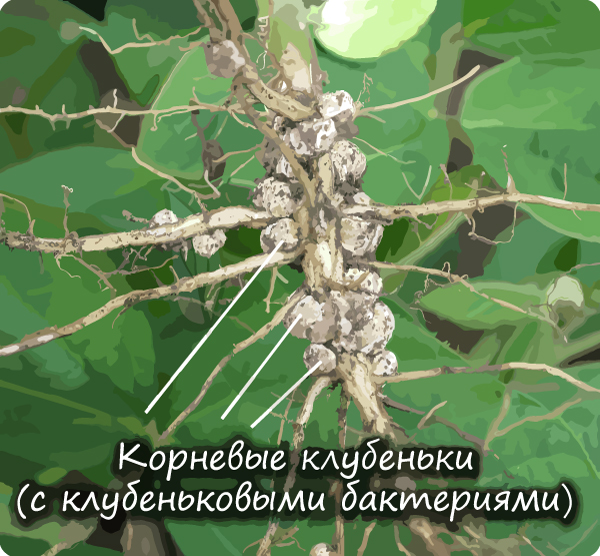

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Корневая система и происхождение корней

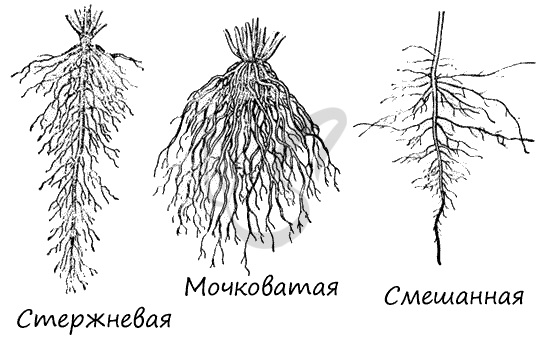

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

- Стержневая корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Мочковатая корневая система

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Смешанная корневая система

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

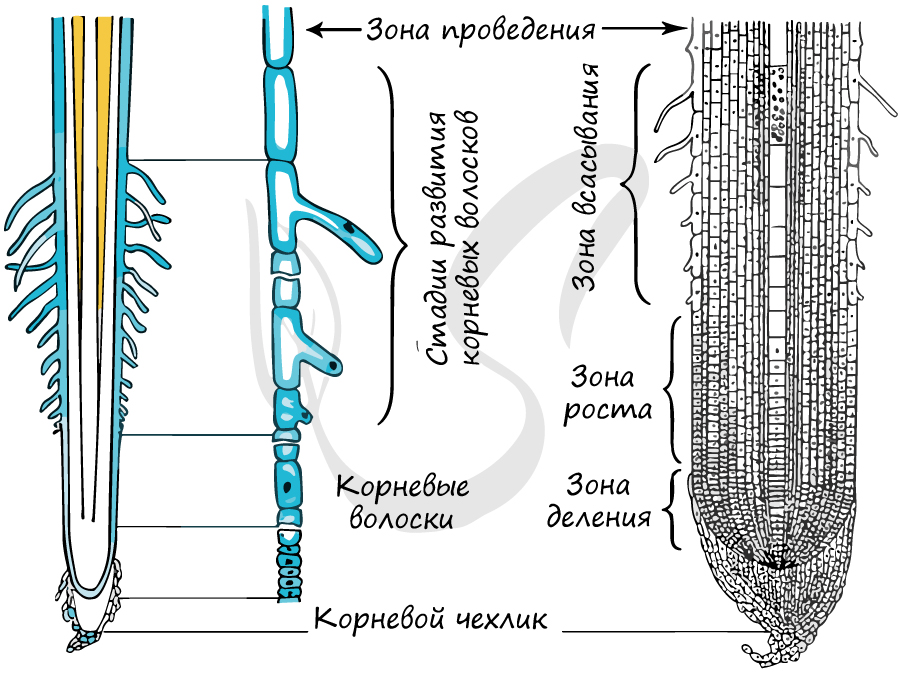

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

- Зона размножения (деления)

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

Зона роста (растяжения)

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня. Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

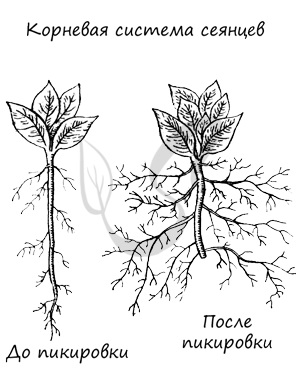

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

Корневое дыхание

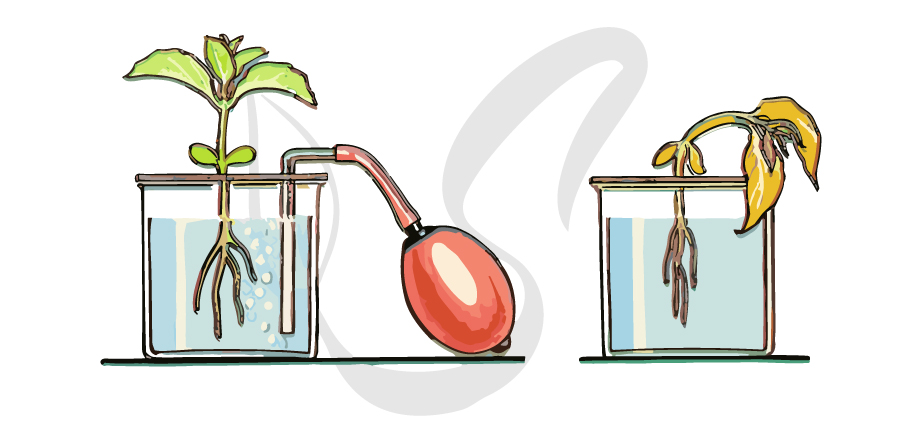

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород. При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению. Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух, частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

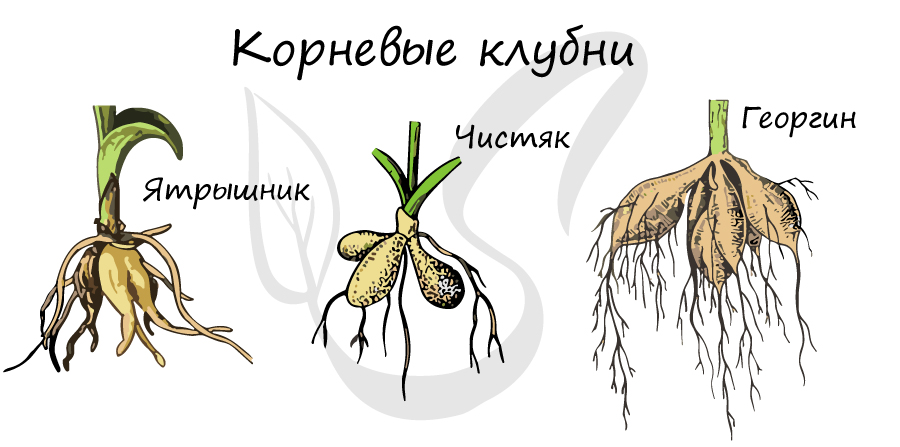

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Удобрения

Почва

Корневые системы

|

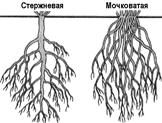

Корневая система—это совокупность всех корней растения. В образовании корневой системы участвуют главный корень, боковые и придаточные корни. По форме различают 2 основных типа корневых систем (рис. 11):

© Стержневая корневая система — корневая система с хорошо выраженным главным корнем. Характерна для двудольных растений.

© Мочковатая корневая система — корневая система, образованная боковыми и придаточными корнями. Главный корень растет слабо и рано прекращает свой рост. Типична для однодольных растений.

Для нормального роста и развития растений необходимы вода и питательные вещества, источником которых является почва. Почвой называют верхний корнеобитаемый, плодородный слой земной коры.

Любая почва состоит из трех главных компонентов:

© твердой фазы — мелкораздробленных простых и сложных минералов, органических веществ;

© жидкой фазы — почвенного раствора;

© газообразной фазы — почвенного воздуха.

Твердая фаза на 90% и более состоит из минералов и примерно на 10% из органических веществ — гумуса, образованного остатками растительного и животного происхождения. Именно количества в почве гумуса определяет ее плодородие. Содержание гумуса можно определить по цвету почвы — чем больше в почве гумуса, тем более интенсивна ее темная окраска

Жидкая фаза представляет собой водный раствор различных минеральных солей, углекислоты, минеральных и органических кислот. Она служит непосредственным источником питательных веществ для растений.

Газообразная фаза служит источником кислорода для дыхания корней.

В основе классификации почв лежит размер частиц твердой фазы — от крупного гравия (свыше 2 мм в диаметре) до глины (диаметр частиц менее 0,002 мм). Различают каменистые, песчаные, суглинистые (50% песка, 25% пыли и 25% глины) и подзолистые почвы. Самыми благоприятными для произрастания растений являются черноземы — почвы, богатые перегноем. От механического состава почвы зависит ее влаго- и воздухоемкость.

Помимо гумуса почва содержит большое количество бактерий и грибов, принимающих участие в разложении органических остатков.

Для улучшения роста растений в почву вносят минеральные вещества и органические соединения — удобрения. Удобрением называются органические или минеральные вещества, применяемые для улучшения условий питания растений.

Удобрения делят на две группы:

© органические (навоз, торф, навозная жижа, птичий помет, фекалии, компосты, зеленое удобрение);

© минеральные — азотные, фосфорные, калийные и другие промышленные удобрения, а их местных удобрений — зола.

| Минеральные удобрения |

Промышленные удобрения в зависимости от содержания основных питательных элементов делятся на:

© простые, или односторонние — удобрения, содержащие в своем составе лишь один из трех важнейших питательных элементов (N, P или K) — азотные, фосфорные, калийные;

© сложные, или комбинированные — удобрения, содержащие в своем составе два или три элемента: азотно-калийные, азотно-фосфорные, азотно-фосфорно-калийные (нитрофоски).

© азотные — аммиачная селитра, карбамид (синтетическая мочевина), сульфат аммония, хлористый аммоний, натриевая селитра, кальциевая селитра (усиливают рост стеблей и листьев);

© фосфорные — суперфосфат простой, суперфосфат двойной, фосфоритная мука, костяная мука (продлевают цветение, ускоряют созревание плодов);

© калийные: хлористый калий, сульфат калия, карбонат калия, сернокислый калий (усиливают рост корней, луковиц, клубней);

© комплексные удобрения: сульфатная нитрофоска, сернокислая нитрофоска, нитроаммофоска (N, P, K), аммофос, диаммофос (N, P), полифосфат калия, метафосфат калия (P, K).

Кроме N, P, K, требующихся растениям в значительных количествах, растениям необходимы и некоторые другие элементы, такие как бор, марганец, медь, молибден, цинк и другие. Эти элементы требуются не всем культурам и не на всех почвах в незначительных количествах. Они необходимы для получения высоких урожаев. Такие элементы получили название микроэлементов, а удобрения, их содержащие, — микроудобрениями. Микроудобрениями могут быть и отходы промышленности, и специально выпускаемые соединения.

| Органические удобрения |

Достоинством органических удобрений является, прежде всего, их комплексность. Они соединяют в себе и минеральные соли, и органические вещества, образующие при разложении не только минеральные соединений, но и много углекислого газа, то есть улучшают и корневое и воздушное питание растений.

Одним из основных органических удобрений является навоз — отход животноводства, состоящий из выделений животных и подстилки. Органические вещества навоза становится доступным растениям лишь после минерализации. Этот процесс протекает медленно, поэтому в течение нескольких лет растения обеспечиваются необходимыми им веществами.

Вместе с навозом в почву вносится не только бесчисленное количество микробов, но и важный источник их пищи, что усиливает энергию биологических процессов в ней.

Применение навоза одновременно улучшает корневое и воздушное питание культур. Но это еще не все. Органические вещества навоза способствуют увеличению содержания в почве гумуса.

| Применение удобрений |

Наиболее высокие прибавки урожая получают при правильном сочетании органических и минеральных удобрений, поскольку они взаимодополняют друг друга.

Польза от совместного применения или сочетания органических и минеральных удобрений заключается в том что:

© органические удобрения действуют медленно, минеральные быстро; для растений создаются лучшие условия питания в том случае, когда внесены обе группы удобрений;

© органические вещества поглощают излишки минеральных удобрений и затем постепенно отдают их;

© органические удобрения доставляют пищу полезным микробам, которые превращают ее в необходимые растениям соли

© органические удобрения улучшают структуру и свойства почвы.

Действие удобрений на растения зависит не только от их вида, состава, растворимости, но и от способа внесения в почву. Существует три способа применения удобрений:

© Основное. Его вносят перед вспашкой и заделывают в почву (навоз, торф и не менее двух третей минеральных удобрений, предназначенных для культуры). Основное удобрение растения используют для питания в течение большей части вегетационного периода.

© Припосевное удобрение. Вносится в небольших количествах при посеве семян, посадке клубней, корней, рассады. Оно снабжает растения хорошо доступной пищей в начале роста, когда корневая система еще слаборазвита. Поэтому в качестве припосевного удобрения используют легко растворимые в воде и быстро усваиваемые растениями вещества.

© Подкормка — внесение легкоусвояемых удобрений в сухом или растворенном виде во время роста растений. При подкормке обычно вносят вещества, наиболее необходимые растению в данный период его жизни.

Для правильного внесения удобрений необходимо знать состав почвы и потребность того или иного вида растений в питательных веществах.

Источник

Рис. 11. Типы корневых систем.

Рис. 11. Типы корневых систем.