Карадагский природный заповедник

Национальной академии наук Украины

официальный сайт

Карадагского природного заповедника

Национальной академии наук Украины

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Почвы

Почвенный покров Карадагского природного заповедника весьма пестр и разнообразен, что обусловлено биоклиматическими, геоморфологическими и литологическими факторами.

Расположение территории заповедника на стыке умеренно тёплого и субтропического поясов определило переходный характер биоклиматических условий почвообразования. Преобразования в растительном покрове, происходившие с давних времен, как под влиянием хозяйственной деятельности человека, так и в следствии изменения климата, способствовали эволюции почв.

Основными почвообразующими породами в заповеднике являются продукты разрушения известняков, глинистых сланцев (аргиллитов), вулканических пород. Многообразие материнских горных пород, представленных на территории заповедника элювием, делювием и смешанными отложениями обеспечило механическую, минералогическую и химическую неоднородность почв. Мощность почвообразующих пород зависит как от их происхождения, так и положения в рельефе. Продукты разрушения, оставшиеся на месте (элювий), содержат больше камней, щебня (обломков материнской горной породы), но меньше мелкозёма, который вымывается поверхностными водами и накапливается, образуя делювий, вместе с другим материалом, переносимым вниз по склону. Наименьшую мощность имеет элювий плотных пород на вершинах горных хребтов и верхних частей склонов, где он наиболее каменистый, щебнистый (скелетный) с малым содержанием мелкозёма. Сверху вниз по склону мощность отложений возрастает, что способствует формированию более глубокого профиля почвы. Межгорные понижения центральной и южной частей территории заповедника отличаются наибольшей мощностью рыхлых отложений каменисто-щебнисто-глинистого механического состава. В западной части заповедника преобладают карбонатные материнские породы, а в северной – бескарбонатные глины и продукты разрушения песчаников. Наибольшей пестротой пород выделяются горные хребты восточной и юго-восточной частей территории.

Зональным типом почв Крымского Субсредиземноморья, являютсякоричневые почвы. На территории заповедника они развиваются под петрофитными и настоящими степями, нагорно-ксерофитной растительностью с островками леса, под редколесьями пушистодубовыми, фисташковыми, можжевеловыми со степным травостоем, светлыми пушистодубовыми лесами шиблякового типа, кустарниковыми сообществами. На скалистых участках, лишенных рыхлого слоя элювия, растительный и почвенный покров фрагментарен или отсутствует.

Коричневые почвы подразделяются на три подтипа: типичные, бескарбонатные (выщелоченные) и карбонатные.

На участках с условиями не типичными для формирования коричневых почв, их профиль приобретает характерные признаки почв смежных зон и постепенно замещаются ими. Так, на горных склонах с высотой более 350 – 400 м н. у. м. коричневые почвы сменяются бурыми лесными, характерными для высотного пояса широколиственных лесов. На северных и северо-восточных склонах гор и холмов под лугово-степными сообществами преобладает чернозёмный процесс почвообразования (горные лугово-степные черноземновидные почвы).

Горные бурые лесные почвы залегают преимущественно на верхних частях склонов северной экспозиции гор Малого Карадага и Святой.

Общей особенностью почвенного покрова горных систем заповедника является распространённость слаборазвитых и примитивных почв в комплексе с обнажениями горных пород, что представляет эволюционный ряд горно-эрозионного почвообразования. Профиль слаборазвитых почв представлен одним только гумусовым горизонтом или неполным набором горизонтов (неполноразвитые почвы). При хорошем развитии дернины и значительном накоплении гумуса такие почвы относятся к типу дерновых. В зависимости от богатства карбонатами кальция, что связано с материнской породой, выделяют дерновые карбонатные и бескарбонатные почвы. Они имеют однотипный профиль: сверху лесная подстилка (под лесом) или дернина (под травами), ниже- гумусовый горизонт, под ним –переходный к породе (выражен не всегда) или продукты разрушения материнской породы. В случае формирования в понижениях рельефа переходные горизонты более развиты.

Дерновые карбонатные почвы встречаютсяна хребте Сюрю-Кая,а также на вершинах гор Балалы-Кая, Легенер, Икылмак-Кая, сложенных известняками.

Горные дерновые бескарбонатные почвы формируются на плоских участках вершины и северных склонах Берегового хребта под степными сообществами на элювии вулканических пород. Поверхность почвы, как правило, покрыта мхом, толщина слоя которого достигает 5 см., ниже выделяется дернина, мощностью до 6 см. Почвенный горизонт тёмно-серого цвета с шоколадным оттенком представлен щебнем с примесью мелкозёма. С глубины 15-20 см залегает плотная массивно-кристаллическая порода.

Слаборазвитые почвы распространены на крутых (20–45º) каменистых склонах под петрофитными вариантами степных сообществ. Зачаточный почвенный профиль содержит мало мелкозёма, много камня, щебеня, дресвы и т. п Почвообразовательный процесс ослаблен и сильно тормозиться сносом продуктов выветривания и почвообразования.

Южные склоны Берегового хребта на большей площади не имеют почвенного покрова, там лишь фрагментарно протекает первичный почвообразовательный процесс.

Чернозёмныепочвы на территории заповедника представленывариантами,переходными к остепнённым почвам коричневого типа. Они развиваются на склонах в основном северных экспозиций, крутизны (5–20º), а также выположенных участках вершин гор и хребтов на безлесных участках заняты горными лугово-степными черноземновидными почвами под разнотравно-злаковыми луговыми степями. Для чернозёмов характерны постепенные переходы между горизонтами, что соответствует плавному уменьшению содержания гумуса сверху вниз по профилю.

В днищах балок залегают аналоги чернозёмных и коричневых почв, но лучше увлажняемые за счёт периодического притока влаги, в частности, во время дождей: лугово-чернозёмные, лугово-коричневые и луговые почвы на делювии, пролювии и смешанных отложениях.

Источник: Драган Н.А. Почвы // Карадаг заповедный: научно-популярные очерки / Под ред. А.Л. Морозовой. – Симферополь: Н. Оріанда, 2011. – С. 40 – 43.

Источник

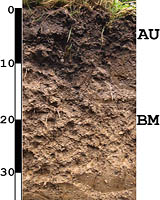

Коричневые горные карбонатные почвы

При всем разнообразии почв отдела их объединяет общий диагностический горизонт – структурно-метаморфический ВМ – результат протекания процессов структурного метаморфизма. Горизонту не свойственна какая-либо определенная структура, хотя чаще всего она бывает комковатой или ореховато-комковатой, но она должна заметно отличаться от структуры (текстуры) почвообразующей породы. При формировании почв на породах с ясной стратификацией процесс структурного метаморфизма проявляется в ее разрушении и формировании кубических отдельностей; иногда, напротив, процесс структурной перестройки приводит к превращению исходного субстрата в компактную почвенную массу.

Обычно горизонт ВМ по сравнению с почвообразующей породой имеет более яркие и «теплые» тона окраски – ярко-бурые, желтые или коричневые. Почвообразующими могут быть любые силикатные породы (за исключением песков), чаще всего суглинки, глины различного генезиса, глинистые сланцы и их дериваты.

Почвы отдела формируются под хвойно-широколиственными и широколиственными лесами предгорий и низкогорий Северного Кавказа, северо-запада Европейской России, гор юга Сибири и Дальнего Востока, а также под ксерофитными дубово-грабовыми лесами низкогорий Восточного Кавказа.

Горизонт ВМ бурого или коричневато-бурого цвета, иногда уплотненный, с ореховато-комковатой структурой и отсутствием или слабым проявлением иллювиирования глины, определяемого по более темной окраске граней в отличие от центров структурных агрегатов, реже – по тонким фрагментарным кутанам.

Физические свойства. Буроземам свойственна нормальная дренированность профиля и хорошая аэрация за счет структурности и каменистых включений (в большей части почв), часто – благодаря положению на склоне. Гранулометрический состав мелкозема не легче супеси и не тяжелее тяжелого суглинка, обычно не меняется по профилю, либо становится легче с глубиной. В горных щебнистых буроземах верхняя часть гумусового горизонта может быть слегка обеднена илом; иногда на контакте с плотной породой фиксируется кратковременное переувлажнение.

Химические свойства. Характерна кислая или слабокислая реакция и накопление оксалаторастворимого железа в верхней части профиля. Насыщенность поглощающего комплекса основаниями варьирует от 50 до 80%. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 4-6% и при наличии элементов грубого гумуса может достигать 10-15%. Отношение Сгк/Сфк = 0,5–0,8, среди гуминовых кислот преобладают бурые ГК 1 и 3 фракций. Профильная дифференциация илистой фракции и валового состава отсутствует или выражена слабо.

Область распространения и варианты. Буроземы формируются под широколиственными и хвойно-широколиственными лесами ( 4, 5, 6 ) преимущественно на слабо щебнистом суглинистом бескарбонатном элювии и делювии осадочных и магматических пород, содержащем легко выветривающиеся минералы. Распространены на Северном Кавказе, юге Дальнего Востока, Западном Саяне ( 7, 8 ).

Диагностика. Отличаются от типичных буроземов присутствием грубогумусового горизонта, нередко сменяющегося маломощным серогумусовым. Оподзоленность проявляется в грубогумусовом горизонте в виде светлых «раздетых», т.е. лишенных красящих пленок, песчинок или общего осветления верхней части профиля. Профиль менее мощный, чем у типичных буроземов и содержит больше каменистых включений. Структурно-метаморфический горизонт бурого цвета, с комковатой структурой (слабо или средне выраженной), иногда с признаками повышенного содержания гумуса или оксидов железа. От сходных с ними ржавоземов отличаются большей глинистостью, лучшей оструктуренностью и более слабыми проявлениями ожелезнения в срединном горизонте.

Физические свойства. Буроземы грубогумусовые имеют хороший внутрипрофильный дренаж за счет относительно легкого гранулометрического состава, каменистых включений и положения на склоне. Гранулометрический состав мелкозема колеблется в пределах: супесчаный – среднесуглинистый, с глубиной он становится более легким и возрастает доля крупнозема.

Химические свойства. Характерна кислая или слабокислая реакция и накопление оксалаторастворимого железа в верхней части профиля. Насыщенность поглощающего комплекса основаниями варьирует от 50 до 80%. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 4-6% и может достигать 10-15%. Отношение Сгк/Сфк = 0,5–0,8, причем гуминовые кислоты представлены в основном бурыми кислотами 1 и 3 фракций. Профильная дифференциация по валовому составу выражена слабо или отражает влияние склоновых процессов и состава пород.

Область распространения и варианты. Буроземы грубогумусовые имеют в России более широкий ареал, чем буроземы. С одной стороны, они сменяют их в спектрах вертикальных поясов, с другой – они тяготеют к более холодным и влажным климатическим условиям; кроме того, они могут формироваться из буроземов на гарях и под культурами ели.

Особым вариантом буроземов грубогумусовых являются иллювиально-гумусовые, имеющие узкую экологическую нишу –темнохвойные леса среднегорий Сихотэ-Алиня. Они отличаются темной окраской метаморфического горизонта и содержанием в нем гумуса до 3%. Существует мнение, что генезис иллювиально-гумусовых буроземов связан с лесными пожарами.

Место в составе почвенного покрова. Буроземы грубогумусовые занимают более высокие позиции в системе высотных поясов в горах по сравнению с буроземами, они обычно приурочены к поясу хвойных лесов, либо – к кислым породам на близких абсолютных высотах. С высотой буроземы грубогумусовые сменяются альфегумусовыми или органо-аккумулятивными почвами.

Использование и ограничения. В отличие от буроземов, используются почти исключительно в лесном хозяйстве в силу менее благоприятных химических и физических свойств, а также более холодного климата, в котором они формируются. С буроземами грубогумусовыми часто связаны посадки ели.

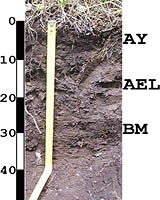

Физические свойства. Почвы имеют сбалансированный водный режим и сохраняют близкую к НВ влажность в течение вегетационного периода. Дренаж обеспечивается не только режимом осадков, но и хорошей структурностью почв и небольшой мощностью их профиля – 1-1,5 м.

Химические свойства. Профиль относительно слабо дифференцирован по илу и полуторным оксидам. Реакция слабокислая, в нижней части профиля нейтральная. Содержание гумуса в верхнем горизонте 4-6%, отношение Сгк/Сфк близко к 1, в составе гумуса гуминовые кислоты в основном связаны с кальцием. В горизонте AEL cодержание гумуса снижается до 1-2%.

Место в составе почвенного покрова. Серые и темносерые метаморфические почвы встречаются в сходных условиях рельефа, но занимают склоны разной экспозиции, и/или крутизны, причем темносерые почвы тяготеют к более крутым склонам и богатым по химизму породам. Кроме того, темносерые почвы бывают связаны с лесными лугами, серые – с сосново-лиственничными лесами. И те и другие образуют нижний лесной пояс и сочетаются с черноземами глинисто-иллювиальными и органо-аккумулятивными почвами.

Использование и ограничения. Несмотря на повышенное содержание гумуса, слабокислую реакцию и обеспеченность элементами питания, серые метаморфические почвы мало используются в земледелии. Помимо социально-экономических причин, это связано со склоновым положением почв и ограниченной мощностью профиля. При сведении леса почвы быстро разрушаются. Большая часть их остается под лесом, с участками лесных пастбищ и сенокосов, с пасеками, сбором лекарственных трав и т.д. ( 14 )

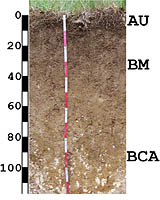

Химические свойства. Содержание гумуса в верхнем горизонте превышает 5%, отношение Сгк/Сфк больше 1; гумус глубоко проникает вниз по профилю (до 1% на глубине 1 м). Дифференциация профиля по алюминию и железу выражена слабо. Характерна высокая ЕКО и насыщенность основаниями. Реакция среды нейтральная в темногумусовомм горизонте, вниз по профилю значения рН возрастают.

Область распространения и варианты. Формируются в условиях умеренно-теплого климата (переходного к субтропическому)под дубово-грабовыми ксерофитными лесами в низкогорьях Восточного Кавказа, локально – Северо-Западного ( 18 ). Основные ареалы коричневых почв находятся за пределами России. Среди коричневых почв выделяются глинисто-иллювиированные, остаточно-карбонатные и слитизированные подтипы; первые связаны с относительно пологими склонами и/или склонами северной экспозиции, остальные – с выходами почвообразующих пород (соответственно, известняков и глин).

Использование и ограничения. Традиционным видом земледельческого использования является виноградарство, в меньшей мере – плодоводство ( 19 ). В этих случаях террасирование и плантажная вспашка сильно изменяют профили почв, и только под зерновыми культурами выделяются агрокоричневые почвы (с агро-темногумусовым горизонтом). Коричневые почв в Дагестане часто используются под пастбища, что также приводит к развитию эрозии ( козьи тропы ).

Физические свойства. Профиль желтоземов отличается тяжелым гранулометрическим составом, вплоть до глинистого, особенно в горизонте ВМ, крайне низкой пористостью и высокой плотностью (1,6-1,7 г/см 3 в горизонте ВМ). В сочетании с большим количеством осадков эти свойства почвы способствуют повышенному увлажнению в течение почти всего года, сочетающееся с сильным иссушением в конце июля – августе. Такие физические свойства определяют внутрипочвенные пути миграции гравитационной влаги преимущественно по ходам крупных корней, начиная с нижней границы наиболее водопроницаемого гумусового горизонта.

Химические свойства. Желтоземам свойственна высокая гидролитическая и обменная кислотностью с резким преобладанием алюминия, малая величина ЕКО, кислая реакция, высокое содержание несиликатного железа. Содержание гумуса гуматно-фульватного типа составляет 3-6%.

Наряду с антропогенным фактором, причинами различий между желтоземами являются условия дренажа (подтипы: элювиированные, конкреционные, глееватые и глеевые) и материнские породы (подтипы: остаточно-карбонатные, галечниковые, пестроцветные).

Место в составе почвенного покрова. Желтоземы образуют нижний горный пояс на северной окраине влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа. Сменяются с высотой буроземами, на низких морских террасах сочетаются с антропогенными почвами и непочвенными образованиям, а также с субтропическими глееземами.

Использование и ограничения. Уникальные для России климатические условия определяют необходимость использования желтоземов под чай и цитрусовые. Одной из проблем является высокая эрозизионная опасность, а для ряда плодовых культур – слишком кислая реакция и избыток обменного алюминия. Однако, главным видом использования территории является курортно-рекреационный, поэтому при почти повсеместной застройке желтоземам грозит исчезновение.

Источник

➤ Adblockdetector