Коричневые почвы

| КиДПР | Коричневые |

| WRB | Haplic KASTANOZEMS / Haplic CALCISOLS |

| Площадь | 0,04% |

Условия формирования

Наиболее значительными массивами коричневые почвы распространены в восточной части Северного Кавказа, встречаются также на южном склоне Большого Кавказа в районе Новороссийска. Формируются они в нижнем горном поясе под ксерофитными низкорослыми дубово-грабинниковыми лесами и колючекустарниковыми зарослями в условиях контрастного семиаридного климата с жарким сухим летом, сменяющимся мягкой, сравнительно теплой и влажной зимой.

Морфологическое строение профиля

(O) — A — Bm(ca) — BCca — Cca

Для почв характерно преобладание коричневых тонов в окраске профиля. Под маломощной подстилкой залегает темно-коричневый с серым оттенком комковато-зернистый гумусово-аккумулятивный горизонт A, сменяющийся буро-коричневым уплотненным метаморфическим горизонтом Bm, который постепенно переходит в более светлую по окраске карбонатную породу Cca. Вскипание от соляной кислоты обычно начинается в нижней части метамор-фического или в переходном к почвообразующей породе горизонте, а максимальное скопление карбонатов в виде прожилок и крупной мучнистой белоглазки обнаруживается в верхней части горизонта Cca.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Биогенное и коагуляционное оструктурирование

- Оглинивание

- Элювиально-иллювиальное деление карбонатов

Хозяйственное использование

Большая часть коричневых почв на пологих и слабопокатых склонах распахана. Выращиваются ценные теплолюбивые культуры — виноград, плодовые и зерновые культуры. При сельскохозяйственном использовании развиваются процессы дегумификации и эрозии. В связи с тем, что почвы развиваются в горных условиях, необходимо проведение системы мероприятий для борьбы с эрозией.

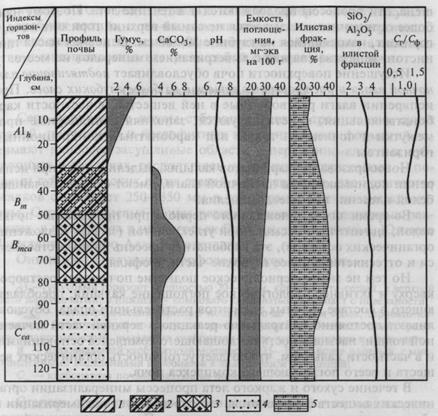

Аналитическая характеристика коричневой почвы [104]

Свойства

Почвы характеризуются высокой гумусированностью верхних горизонтов (под естественной растительностью — до 5–7%) и относительно глубоким проникновением гумусовых веществ вниз по профилю (0,8–1% гумуса на глубине 1 м). Состав гумуса фульватно-гуматный (Сгк/Сфк около 1), преобладают гумусовые кислоты, связанные с кальцием. Оглинивание всей толщи почвы, особенно ее средней части, связано с накоплением ила в результате внутрипочвенного выветривания. Наряду с высокой емкостью катионного обмена и полной или почти полной насыщенностью поглощающего комплекса основаниями, для коричневых почв характерно накопление несиликатного (подвижного и окристаллизованного) железа, максимум которого приурочен к горизонту наибольшего оглинивания. Весьма характерна текстурная дифференциация профиля при отсутствии дифференциации по валовому химическому составу.

Микроморфологическая характеристика

A Темный, агрегированный песчано-плазменный материал, с изотропной гумусово-глинистой плазмой. Характерны глинистые папулы. Биогенность высокая. Преобладают биогенные поры и поры упаковки. Глинистое вещество имеет микрочешуйчатое, местами волокнистое, микростроение. Единично встречаются сильно выветрелые зерна пород и фитолиты.

Вm Коричневатый агрегированный материал. Единично отмечаются сильно разложившиеся растительные остатки, углистые ткани и фитолиты. Тонкодисперсный гумус и гидроксиды железа прочно связаны с глинистой массой. Зерна минерального скелета покрыты глинистыми кутанами. Глинистая плазма с чешуйчато-волокнистой ориентацией. Встречаются карбонатные новообразования по корням.

Выветрелые фрагменты пород покрыты красно-бурыми глинисто-железистыми пленками.

ВCса Буроватый, уплотненный карбонатно-глинистый материал с мелкими, сильно разложившимися растительными остатками. В отдельных микрозонах характерна высокая окарбоначенность плазмы вокруг пор с образованием кальцитан из микрокальцита. Ориентация плазмы кристаллитовая или спутано-волокнистая. Зерна минерального скелета покрыты плотными глинистыми пленками. Отмечается сильная серицитизация зерен альбита. Переходный к породе горизонт содержит сильно измененные угловатые обломки пород, которые покрыты железистыми или глинистыми пленками.

По альбиту хорошо заметно образование серицита. По краям и трещинам зерен роговой обманки отмечаются бурые железистые пленки [46].

М.П. Лебедева-Верба, В.М. Колесникова

- Коричневые почвы, масштаб 1:60 000 000

Источник

КОРИ́ЧНЕВЫЕ ПО́ЧВЫ

В книжной версии

Том 15. Москва, 2010, стр. 315

Скопировать библиографическую ссылку:

КОРИ́ЧНЕВЫЕ ПО́ЧВЫ, формируются в субтропич. областях со средиземноморским климатом; характеризуются интенсивным процессом внутрипочвенного глинообразования (за счёт химич. выветривания первичных минералов), а также значит. аккумуляцией гумуса в верхней части профиля и карбоната кальция в нижней. Широко распространены в Юж. Европе, Сев.-Западной и Юж. Африке, Юж. Австралии, а также на юго-западе Северной и западе Юж. Америки; в РФ – в предгорьях Сев. Кавказа, гл. обр. в Дагестане. Профиль К. п. включает: тёмный гумусовый горизонт (мощностью 30–50 см), хорошо оструктуренный оглиненный горизонт ярко-коричневого цвета и более светлый карбонатный горизонт. Содержание гумуса в верхней части профиля 5–7%, в составе преобладают гуминовые кислоты. Реакция среды в верхних горизонтах нейтральная, в нижних – щелочная. Почвенный поглощающий комплекс К. п. насыщен кальцием и магнием, ёмкость поглощения высокая. К. п. обладают хорошим естеств. плодородием, их широко используют под сады и виноградники, в сухой летний период нередко применяют орошение.

Источник

Серо-коричневые почвы сухих субтропических степей, ксерофитных лесов и кустарников

В зоне сухих субтропиков СНГ на подгорных равнинах, в предгорьях и низкогорьях Закавказья и Южного Дагестана распространены серо-коричневые почвы.

Серо-коричневые почвы

Условия почвообразования

Территория распространения серо-коричневых почв характеризуется засушливым климатом с высокой теплообеспеченностью (∑t> 10 °С составляет 4000-4200 °С) и явно недостаточным атмосферным увлажнением.

Среднегодовое количество осадков составляет 250-500 мм. Максимум их приходится на прохладный осенне-зимне-весенний период, лето засушливое.

Дефицит атмосферного увлажнения (КУ 0,2-0,5) определяет не промывной водный режим и господство ксерофитной растительности — полынно-эфемерово-злаковых ассоциаций и колючих кустарников.

Почвообразующие породы представлены:

- элювиоделювием,

- пролювием и аллювием известняков,

- мергелей,

- глинистых сланцев и реже кристаллических пород.

- по гранулометрическому,

- минералогическому и химическому составам,

- общей их особенностью является карбонатность.

Генезис

Формирование почвенного профиля связано с проявлением двух основных процессов:

- гумусонакопления

- внутрипочвенного оглинивания.

Различия в абсолютных высотах отдельных территорий зоны определяют различия в атмосферном увлажнении, в составе естественной растительности и ее продуктивности.

По мере повышения абсолютной высоты местности (от подгорных равнин к предгорьям и низкогорьям) увеличивается количество осадков.

- Становится разнообразнее видовой состав растительности.

- Возрастает ее продуктивность и, как следствие, улучшаются условия гумусообразования.

Поэтому от равнин к предгорьям и низкогорьям возрастает мощность гумусового профиля серо-коричневых почв и повышается содержание гумуса. В этом же направлении возрастает и интенсивность процессов внутрипочвенного выветривания (оглинивание профиля).

В условиях климата зоны наблюдается активная минерализация растительных остатков и образующихся гумусовых веществ. Отмеченные особенности процессов гумусообразования и гумусонакопления обусловливают относительно невысокое содержание гумуса в серо-коричневых почвах и дифференциацию этого показателя.

Содержание гумуса и мощность гумусового профиля возрастают от серо-коричневых почв равнин (светлые серо-коричневые почвы) к почвам предгорий (серо-коричневые обыкновенные) и далее к почвам низкогорий (серо-коричневые темные).

Процесс почвообразования протекает на фоне смены периодов нисходящего (прохладный) и восходящего (сухой летний) движений растворов, в составе которых преобладают бикарбонаты кальция и магния.

Это в условиях засушливого климата и карбонатности пород определяет карбонатность всего профиля серо-коричневых почв.

При развитии серо-коричневых почв на засоленных породах формирование их профиля связано также с проявлением солонцового и солончакового процессов, что обычно наблюдается среди серо-коричневых светлых почв.

Строение профиля и классификация

Профиль серо-коричневых почв, развитых на рыхлых отложениях, разделяется на следующие генетические горизонты:

- АK — гумусовый карбонатный (20-25 см), коричневато-серый, комковатый;

- В1tK —гумусовый переходный, карбонатный, оглиненный, более светлый (20-40 см);

- B2tK —оглиненный, серовато-коричневый, ореховато-глыбистый, обогащен карбонатами в виде мицелия и пятен;

- ВСК — переходный к породе, карбонаты в виде конкреций и пятен;

- Ск — карбонатная порода, нередко содержит гипс и легкорастворимые соли.

В соответствии с отмеченными особенностями проявления основных процессов почвообразования (гумусонакопления и огли-нивания) тип серо-коричневых почв подразделяют на три подтипа:

- серо-коричневые темные,

- серо-коричневые обыкновенные,

- серо-коричневые светлые.

В подтипах выделяют следующие роды:

- обычные,

- солонцеватые,

- солончаковатые,

- гипсоносные,

- галечни-ковые.

Разделение на виды проводят по степени солонцеватости (слабо-, средне-, сильносолонцеватые) и глубине залегания легкорастворимых солей (см. Классификацию почв по засолению).

Состав и свойства

Серо-коричневые темные почвы, развиваясь в условиях лучшего увлажнения (400-500 мм осадков, КУ 0,4-0,5)

- характеризуются повышенной гумусностью (4-5 % на целине и 3-3,5 % на пашне)

- более мощным гумусовым профилем (50-70 см), ЕКО 30-35 мг-экв.,

- насыщены основаниями.

Средняя часть профиля обогащена илом за счет внутрипочвенного оглинивания. Как правило, в этом подтипе солонцеватые и солончаковатые виды не встречаются.

Серо-коричневые светлые почвы, формируясь в наиболее засушливых условиях (220-300 мм осадков, КУ 0,2-0,3)

- отличаются наименьшей гумусированностью (2,0-2,5% на целине и 1,5-2,0 % на пашне),

- наиболее укороченным гумусовым профилем (30-40 см), ЕКО 22-25 мг-экв.

Оглиненность профиля и обособление иллювиального карбонатного горизонта выражены не столь четко, как у подтипа темных серо-коричневых почв.

Среди этого подтипа чаще всего встречаются

- солонцеватые

- солончаковатые почвы.

Подтип серо-коричневых обыкновенных почв формируется в условиях среднего для зоны увлажнения (300-400 мм осадков, КУ 0,3-0,4)

- характеризуется переходными признаками и свойствами между темными и светлыми серо-коричневыми почвами.

Все серо-коричневые почвы имеют слабощелочную реакцию в верхней части профиля и щелочную в нижних горизонтах.

Лугово-серо-коричневые почвы

Встречаются как внутризональный тип полугидроморфных почв среди серо-коричневых. Развиваясь в условиях повышенного увлажнения за счет поверхностных или грунтовых вод, чаще всего на подгорных равнинах и речных террасах.

- Профиль подразделяется на те же горизонты, что и у серо-коричневых почв, но горизонты имеют признаки проявления процессов оглеения в виде сизых и ржавых пятен

- Характеризуются повышенной мощностью гумусового профиля и несколько более высокой гумусированностью (от 2-4 до 6-7 %).

- Физико-химические свойства близки к типу серо-коричневых почв.

В зависимости от характера и степени увлажнения подразделяются на три подтипа:

- поверхностно-луговато-серо-коричневые формируются при дополнительном поверхностном увлажнении, признаки оглеения присутствуют в верхней части профиля;

- луговато-серо-коричневые образуются в условиях дополнительного поверхностного и частично грунтового увлажнений, сизые и охристые пятна выделяются и в нижних горизонтах (BCg и Cg),

- лугово-серо-коричневые формируются на участках с близким залеганием грунтовых вод (2-3 м). Имеют более интенсивное оглеение профиля и более темную окраску гумусового горизонта.

Подразделяются на роды:

Деление на виды проводят по содержанию гумуса (темные > 5 % на целине и 3-5 % на пашне, светлые — соответственно 3-5 и

Источник

Коричневые и красно-коричневые почвы

Эти почвы распространены в субтропических областях со средиземноморским типом климата, для которого характерны сухое жаркое лето и влажная теплая зима с очень непродолжительным снеговым покровом или совсем без него.

Коричневые и серо-коричневые почвы распространены преимущественно в горных районах под ксерофитными лесами и редколесьями в Западном Тянь-Шане и Памиро-Алтае, в Копетдаге и в сухих субтропиках Закавказья (в Армении, Восточной Грузии, Азербайджане и Дагестане). Коричневые и красно-коричневые почвы под сухими дубово-грабинниковыми лесами распространены в Крыму на южном склоне Главной Крымской гряды.

Эти почвы формируются в сухих субтропиках Средиземноморья в Южной Европе и Северо-Западной Африке, в Мексике, Калифорнии, в центральной части Чили, в Южной Африке, Южной и Юго- Восточной Австралии. Небольшие ареалы коричневых почв имеются в субтропических горных районах восточной Азии в Китае.

Климатические условия областей распространения коричневых почв имеют некоторые общие черты: резкие изменения условий увлажнения в течение года; для них характерны короткая, мягкая, влажная, бесснежная или малоснежная зима и длинное, очень сухое и теплое лето. Среднегодовое количество осадков, основная часть которых выпадает весной, составляет 350—650 мм. Температура наиболее холодного месяца в этих областях колеблется от +1 до —2,5°С, а самого теплого месяца — около 20—21 «С. Среднегодовая температура составляет 9—10 °С. Почвы не промерзают, период вегетации продолжается 190—215 дн., а безморозный период — 205—230 дн. Сумма температур выше 10 °С лежит в пределах 3000—4500 °С.

Почвы развиваются на различных по гранулометрическому и химическому составу породах: продуктах выветривания изверженных и осадочных пород, различных рыхлых отложениях (лёссовидных суглинках и глинах, преимущественно карбонатных).

Коричневые почвы образуются под ксерофитными дубово-грабовыми лесами, лесами из клена и грецкого ореха. В Средиземноморье часто к коричневым почвам приурочены заросли вечнозеленых кустарников типа фриганы, шибляка и др.

Коричневые почвы имеют следующий морфологический профиль.

А1h — гумусово—аккумулятивный горизонт мощностью 30—50 см, имеет коричневый или серовато-коричневый цвет, комковато-капролитовую, а в нижней части горизонта комковато-ореховатую структуру; гранулометрический состав его постепенно утяжеляется в нижней части горизонта;

Bt — метаморфический оглиненный, насыщенный кальцием горизонт, лежит на глубине 40—80 см и глубже, имеет более тяжелый гранулометрический состав и более яркую коричневую или красновато-коричневую окраску. Структура его ком- ковато-ореховатая, местами по граням видны слабо выраженные глинистые пленки, в нижней части горизонта в сухое время года можно видеть по порам мицеллярные новообразования карбоната кальция;

Вmса — оглиненный иллювиально-карбонатный горизонт, имеет более светлую коричневато-буроватую окраску, плотный, ореховато-призматический, имеются новообразования карбонатов кальция в форме прожилок, конкреций, часто плотно сцементированных; мощность и глубина залегания горизонта варьируют. В типичных коричневых почвах он ограничивается пределами первого метра;

Ссa — почвообразующая порода начинается на глубине 120—130 см, оглинен- ность уменьшается, так же как и уменьшается содержание карбонатов.

Анализы вскрывают главные особенности коричневых почв (рис. 20.1). Гумусовый горизонт имеет мощность около 40—50 см; содержание гумуса в верхней части горизонта A1h — 5—7 %. С глубиной наблюдается постепенное падение содержания гумуса. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием и глинистыми минералами.

В верхней части профиля почвы имеют нейтральную реакцию, сменяющуюся в карбонатном горизонте щелочной. Карбонатный горизонт в типичных коричневых почвах начинается в нижней части гумусового горизонта, максимум карбонатов находится на глубине 70—80 см.

Содержание илистой фракции в почве выше, чем в почвообразующей породе. Максимальное содержание ила приурочено к горизонту Вт, где оно составляет 50—60 %.

Почвы имеют высокую емкость поглощения (30—40 мк • экв на 100 г), насыщены основаниями. В составе поглощенных оснований преобладает кальций, но часто содержится много магния, что связано с преобладанием в илистой фракции минералов группы монтмориллонита.

Генетические особенности коричневых почв определяются в значительной мере их гидротермальным режимом.

В течение зимнего влажного и относительно теплого периода идет интенсивное выветривание первичных и образование вторичных глинистых минералов гидрослюдисто-монтмориллонит-иллитового состава. Подвижные продукты выветривания во влажный зимний период вымываются из верхних частей почвенной толщи на большую или меньшую в зависимости от количества осадков глубину. Обычно легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты) совершенно удаляются из почвенного профиля, в то время как менее растворимые карбонаты кальция откладываются на глубине 30—50 см и глубже, образуя карбонатный иллювиальный горизонт. В наиболее влажных климатических условиях карбонатный горизонт находится в более глубоких частях профиля или совсем отсутствует.

Во влажные зимний и весенний периоды протекают процессы гумификации и в значительной мере минерализации растительных остатков, происходящие в условиях нейтральной или слабощелочной среды, богатой основаниями.

В течение жаркого и засушливого лета процессы выветривания значительно замедляются, особенно в верхнем, наиболее сухом, горизонте, в то время как на некоторой глубине, где почва менее иссушена, эти процессы продолжаются и в течение лета. Поэтому наиболее оглиненным оказывается не самый верхний горизонт почв, а горизонт, находящийся на глубине 30—80 см. Основная масса глинистого вещества связана с выветриванием минералов на месте.

Рис. 20.1. Профиль коричневой почвы. Генетические горизонты: 1 — гумусово-аккумулятивный гуматно-кальциевый; 2— метаморфический оглиненный сиаллитный; 3— оглиненный иллювиально-карбонатный; 4— сиаллитно- карбонатная почвообразуюшая порода. Состав илистой фракции: 5 — преимущественно монтмориллонитовый

Иссушение поверхности почв обусловливает подтягивание пленочной влаги и растворенных веществ из более глубоких слоев. При испарении влаги растворенные в ней вещества, в частности карбонаты кальция, кристаллизуются, заполняя капиллярные промежутки в почвенной толще над карбонатным конкреционным горизонтом.

Новообразования карбонатов кальция, выделившиеся при испарении поднимающейся пленочной влаги, имеют форму тончайшей белой плесени, или псевдомицелия.

Во время зимнего дождливого периода при промывании почвы водой, значительно насыщенной углекислотой (за счет разложения органических остатков), эта карбонатная плесень вновь растворяется и оттесняется в более глубокие части профиля.

Но тем не менее периодическое поднятие почвенных растворов кверху и активное биологическое поглощение кальция, преобладающего в составе зольных элементов растительного опада, обусловливают постоянно нейтральную реакцию в верхней части почвенной толщи, насыщенность поглощающего комплекса основаниями, и в частности кальцием, что создает устойчивость органических веществ и всего поглощающего комплекса почв.

В течение сухого и жаркого лета процессы минерализации органических веществ замедляются, что способствует полимеризации и сохранению в почвах гумусовых веществ. Поэтому содержание гумуса в коричневых почвах составляет обычно 4—7 %, а в серо-коричневых — 3—4 % со значительным преобладанием группы гуми- новых кислот (Сг/Сф 1,5—2,0). Освобождающиеся при выветривании оксиды железа в сухой период дегидратируются, что придает почве красновато-коричневый оттенок, особенно яркий в горизонте максимального оглинивания. На красноцветных продуктах выветривания известняков terra rossa, широко распространенных в областях со средиземноморским климатом, весь профиль почв приобретает красноватый цвет. Они выделяются как красно-коричневые (или красноцветные коричневые) почвы.

Коричневые почвы обладают высоким естественным плодородием и широко используются в земледелии, садоводстве и виноградарстве. Они имеют достаточные запасы азота и валового фосфора, однако подвижных форм фосфора в них недостаточно. Препятствием к их еще более широкому использованию является, во-первых, наличие сухого летнего периода, в течение которого многие культуры требуют полива, и, во-вторых, частое нахождение их в условиях горного рельефа, где земледелие зачастую невозможно, а садоводство и виноградарство влекут за собой сильную эрозию почв.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2359 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник