Типы лесных почв

Природные условия, существующие на Земле, очень различны. Именно это обусловило такое разнообразное формирование почв по природным зонам. Основные типы почв на суше расположены согласно определенной закономерности, которую первым выявил Василий Васильевич Докучаев — русский геолог, родоначальник школы почвоведения. Им открыты основные закономерности происхождения и распространения почвенного покрова.

В России более 800 млн га (более 45% территории) занято лесами, различными по своему типу: хвойные и смешанные, широколиственные и мелколиственные. Разнообразие лесных массивов дает весьма широкую географию зональности почвенного покрова.

По обыкновению, лесные почвы являются достаточно плодородными. Это происходит из-за того, что зольные вещества, элементы, содержащиеся в листьях и хвое, попадают опять в землю лесов, чего нельзя сказать про сельскохозяйственные земли, с которых все растения убирают. В условиях леса происходит накопление органической массы опада как лесной подстилки, где все вещества потом активно формируют гумус.

Разные породы деревьев по-своему влияют на состояние структуры почвы, процессы воздухообмена и теплообмена, на водный режим. Лиственные деревья помогают насыщать почвенный покров азотосодержащими и зольными элементами. Жизнедеятельность деревьев они способствует процессу нейтрализации кислоты и росту полезных микроорганизмов. Под хвойными деревьями, выступающими подзолообразователями, формируются подзолистые почвы. Хорошо известна привязанность различных пород к той или иной почвенной структуре: сосны хорошо растут на почвах песчаных, а ели предпочитают суглинки, на серых лесных почвах растут дубы и ясени.

Основными типами почв на территориях, занятых различными лесными массивами являются такие типы, как подзолистые почвы, дерново-подзолистые (подтип подзолистых) почвы, серые лесные почвы и бурые лесные почвы.

Подзолистые почвы

Характерное распространение получил тип подзолистых почв в зоне тайги, в районах различных хвойных лесов. Осадков здесь выпадает много, а испаряется значительно меньше, поэтому здесь в почве происходит формирование промывного режима. Лесная подстилка образуется из опавших хвои и веток. При разложении хвои происходит образование кислоты, под ее действием осуществляется распад минеральных соединений и различных органических веществ. Из верхних слоев почвы эти элементы выносятся довольно быстро в нижние слои почвенного покрова. Далее располагается осветленный горизонт подзола. Цвет этого слоя напоминает золу. Под ним плотный слой бурого цвета, в котором содержится достаточно большое количество глины. Подзолистые почвы кислые, процентное содержание в этих почвах гумуса невелико, лишь 1-4%.

Ареалы формирования подзолистых почв имеют распространение на территории лесных массивов, которые располагаются в Сибири, Дальний Восток также обладает значительной площадью распространения подзольных почв.

Чтобы рационально использовать подзолистые почвы в сельскохозяйственной деятельности необходимо проводить известкование, использовать значительное количество удобрений, как минеральных, так и органических. Следует разработать мероприятия по регулированию водного режима, увеличению мощности культурного пахотного слоя. Окультуренные почвы этого типа могут быть использованы для выращивания различных сельскохозяйственных культур.

Дерново-подзолистые почвы

Площади, занятые мелколиственными лесными массивами, где лиственные деревья смешаны с хвойными породами, характеризуются формированием дерново-подзолистых почв. Ареалы распространения их существенны на площадях, занятых лесом, на Восточно-Европейской равнине, присутствует данный тип почвы и в Западной Сибири. Дерново-подзолистые почвы — подтип почв подзолистых.

Параметры, состав дерново-подзолистых почв и подзолистых почв имеют ряд схожих черт. Слой гумуса дерново-подзолистых почв, расположенный под образованной лесной подстилкой, составляет не более 20 сантиметров. За этим горизонтом, окраска которого темно-бурая, располагается бесплодный слой белесого оттенка.

Дерново-подзолистые почвы, по сравнению с подзолистыми почвами, являются более плодородными, потому что минералы и органика не так быстро вымываются водой. Содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах составляет 3-7%.

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистые почвы нуждаются в питательных элементах – азот, калий, фосфор. Увеличение глубины пахотного слоя также дает положительный эффект. Необходимо известкование, что приводит к усилению микробиологических процессов и накоплению питательных веществ. При этом улучшаются процессы аэрации почвы, ее свойства регулирования тепла и водопроницаемость. Необходимо обогащение почвы и органическими удобрениями.

Мерзлотно-таежная почва

На территориях, где произрастают леса с хвойными породами деревьев и где распространена многолетняя мерзлота, идет формирование почв мерзлотно-таежного типа. При наличии мерзлоты в почвенном покрове существует препятствие водному промыванию грунтов, в результате этого вынос солей из почв затруднен.

Для формирования мерзлотно-таежных почв при наличии многолетней мерзлоты также необходимо еще одно условие: их образование должно происходить на фоне континентального климата. Наибольшая глубина мерзлотно-таежных почв составляет не более одного метра. Процент содержания гумуса невелик, это 3-10%.

Мерзлотно-таежные почвы являются характерными для Колымы и Чукотки, для северных участков тайги на территории Забайкалья и Якутии, есть области распространения в зоне средней тайги.

Для использования в сельском хозяйстве мерзлотно-таежные почвы малопригодны. По составу они бесструктурные и почти совсем водонепроницаемы. При распахивании участков с таким почвенным слоем структура почвы и ее свойства становятся только хуже.

Серые лесные почвы

Под покровом лесов, в которых растут деревья широколиственных пород, идет образование серых лесных почв. Для их формирования также необходим континентальный климат, при котором происходит достаточное увлажнение земельного покрова, а количество выпадающих осадков примерно равно их испаряемости. Необходимыми условиями, при которых идет формирование данного типа почв, являются также содержание немалого количества кальция и наличия достаточного объема биомассы. Из-за присутствия кальция в грунте вода не разрушает структуру почвы, поэтому вымывания минеральных элементов в нижние слои не происходит.

Цвет, которым обладают почвы данного типа, серый. Присутствие гумуса в составе серых лесных почв может быть от 2% до 8%. Реакция почвенной среды кислая. Серые лесные почвы по плодородности принято относить к средним.

Распространены типы серых лесных почв по территории России довольно широко, они присутствуют и в европейской части страны, их ареалы распространены и в Западной Сибири, и в Восточной Сибири.

Для того, чтобы повысить уровень плодородия серых лесных почв нужно планомерно проводить увеличение пахотного слоя. Осуществляется это путем постепенного углубления нижних оподзоленных горизонтов. Вместе с этим требуется проведение известкования почв, применение минеральных и органических удобрений. Севооборот должен быть организован так, чтобы выполнялись функции почвозащитные, выполнять работы по снегозадержанию, предусмотреть организацию водных объектов и полезащитных лесных полос.

Бурые лесные почвы

В зонах, на которые распространяется область умеренного теплого климата, на территориях, занятых различными лесами (смешанными, хвойными и широколиственными) происходит формирование бурых лесных почв. Лесная подстилка представляет собой опавшую листву. Образующийся при этом слой составляет пять сантиметров. Следующий — плодородный слой, его мощность достигает 20-30 сантиметров. Глина, слой которой следует потом, составляет 15-40 сантиметров. Эти почвы имеют бурый цвет. Выделяют несколько подтипов этих почв.

На территории России бурые лесные почвы имеют распространение на Дальнем Востоке, характерны они также для предгорий Кавказа.

Бурые лесные почвы активно используются под лесными угодьями. Их сельскохозяйственное использование обусловлено пригодностью для выращивания различных культур – зерновых и технических, овощных и плодовых. Хорошие результаты выращивания на этих почвах дают чай, виноград, цитрусовые и кормовые культуры.

Источник

ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ

естественные почвы с полным профилем, формирование которых связано с лесной растительностью, особенно с лесными древесными породами. Древесные растения, влияя в течение своей жизни на многие почвенные процессы (накопление гумуса, выщелачивание, оподзоливание, подкисление и т. п.), создают пестроту почвенного покрова, что обусловливает отличие лесных почв от почв в других биоценозах.

Различные древесные породы по-разному влияют на структуру почвы, ее химизм, аэрацию, водный и тепловой режимы, микрофлору вследствие неодинакового строения корневой системы и других биологических отличий. Одни древесные породы оказывают на почву положительное действие (напр. береза, ильм, вяз, граб, бук, ольха, лиственница), другие — отрицательное (напр. ель). Лиственные породы обогащают почву мягким гумусом (муллем), азотом, зольными элементами; способствуют нейтрализации кислотности почв и тем самым создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры. Чистые хвойные насаждения неблагоприятно влияют на свойства почвы, способствуя накоплению грубого гумуса (модера). При участии хвойных пород, являющихся подзолообразователями, сформировались подзолистые почвы; под влиянием лиственных пород — бурые лесные почвы, деградированные черноземы. Улучшения лесорастительных свойств почв достигают чередованием хвойных пород с лиственными, созданием хвойно-лиственных насаждений.

О тесной связи леса и почвы писали классики лесоводства и почвоведения (Г. Ф.Морозов, М. Е. Ткаченко, В. В. Докучаев и др.) Известна приуроченность древесных пород (при всей их адаптивности) к определенным почвам: сосны — к песчаным, ели — к суглинкам, липы — к глинистым разновидностям, дуба и ясеня — к серым лесным и черноземам, ольхи — к перегнойным, осины — к полугидроморфным легким почвам и т. п.

Лесные почвы обычно обладают большим естественным плодородием, т. к. зольные элементы и азот хвои и листьев возвращаются в почву, в отличие от почв полей, с которых часто вывозят с урожаем всю надземную часть растений. В лесу органический опад, накапливается в виде лесной подстилки на поверхности почвы и участвует в образовании гумуса: для корневой системы деревьев и кустарников опад часто служит средой обитания. Биологический круговорот еешрсте в лесных почвах отличается большой емкостью и интенсивностью обмена веществ.

В генезисе лесных почв большую роль играют лесные пожары, при которых подстилка часто выгорает до минерального слоя, сгорают или сильно повреждаются поверхностные корневые системы деревьев. Например, при устойчивых низовых пожарах ельники сгорают полностью, а в сосняках и лиственничниках происходит отпад до 30 % по запасу, в зависимости от возраста и типа леса.

Почво- и водоохранная функции лесов определяют и особые направления почвообразования. Примеры тому — «Докучаевские бастионы» в Каменной степи Воронежской обл., Джаныбек — опорный пункт Института лесоведения РАН на границе Казахстана и Волгоградской обл.

С возрастом насаждений их взаимовлияние с почвами меняется. В I классе возраста, в стадии жердняка, в почву поступает обильный и плодородный опад. В перестойных насаждениях осины и ели на покровных и опесчаненных суглинках обнаруживается сильное уплотнение почвы, проявление подзолистого глееватого горизонта.

На тяжелых почвах сплошные рубки хвойных лесов могут вызывать заболачивание. Разработаны многочисленные эмпирические регрессионные модели, показывающие зависимость класса бонитета насаждения и его запаса от содержания (или запаса) гумуса, азота, фосфора и калия в почве.

Лит.: Лесная энциклопедия. Т. П. — М., 1986.

Источник

Корневая система лесных почв

Корень и корневые системы относятся к основным вегетативным органам растений. Они отличаются довольно сложным строением и как часть целостной системы растительного организма находятся в тесной взаимосвязи с наземными органами растений [8]. Корневая система не только снабжает растение водой и питательными веществами, но в корнях происходят процессы образования сложных органических веществ из минеральных составляющих (N, P, K) и ряд других биохимических превращений [5, 8]. В связи с этим корневая система является одним из индикаторов на различные по интенсивности и продолжительности антропогенные нагрузки в агроэкосистеме. Для предотвращения возможности необратимых изменений важно предвидеть результат этих воздействий, основываясь на реакции развития корневой системы растений.

Чтобы оценить эффективность применяемых технологий при возделывании зерновых культур – озимой ржи, яровой пшеницы, ярового ячменя и овса, необходимо учитывать реакцию корневой системы на антропогенное воздействие, в частности на применяемые приёмы основной обработки серой лесной почвы под эти культуры. Одним из факторов ответной реакции на агрогенное воздействие является формирование массы корневой системы сельскохозяйственных растений и проникновение её вглубь пахотных и подпахотных горизонтов почвы.

Это особенно актуально для Опольной зоны, так как в отдельные годы абиотические условия в первой половине лета обуславливают пересыхание верхних слоёв почвы, а во вторую – их увлажнение [6]. Поэтому только интенсивность роста и беспрепятственное проникновение корневой системы в глубь подпахотных слоёв может надёжно гарантировать растениям снабжение их водой и питательными веществами в неблагоприятные погодные периоды.

Целью наших исследований стала необходимость изучить влияние приёмов основной обработки на формирование массы и распространение корневой системы озимой ржи, яровой пшеницы, ярового ячменя и овса в пахотном и подпахотных горизонтах серой лесной почвы.

Материалы и методы исследования

На серой лесной среднесуглинистой почве во Владимирском НИИСХ (г. Суздаль) в 1986 году был заложен полевой многолетний опыт по изучению приёмов основной обработки в зернотравяном севообороте (овес + мн. травы (клевер + тимофеевка) – мн. травы 1 г. пользования – мн. травы 2 г. пользования – озимая рожь – яровая пшеница – ячмень). С 2009 по 2012 гг. исследования проводили на следующих вариантах: 1 – ежегодная отвальная вспашка на глубину 20–22 см; 2 – ежегодная плоскорезная обработка на глубину 6–8 см; 3 – ежегодная плоскорезная обработка на глубину 20–22 см; 4 – ярусная вспашка на глубину 28–30 см под озимую рожь, под остальные культуры в севообороте – плоскорезная обработка на глубину 6–8 см.

Изучение распространения корневой системы озимой ржи (Память Кондратенко), яровой пшеницы (МиС), ярового ячменя (Зазерский 85) и овса (Астор) проводили с использованием метода «бура» на глубину до 150 см [5]. Для характеристики динамики плотности почвы в слое 0–20 см использовали метод цилиндров по С.И. Долгову [1].

Результаты исследований и их обсуждение

Запасы продуктивной влаги на всех изучаемых вариантах в пахотном слое (0–20 см) в период посева озимой ржи отмечались в пределах от 20,3 до 24,2 мм, яровой пшеницы – 37,0–41,2 мм, ярового ячменя – 33,6–37,7 мм и овса – 38,6–42,7 мм, что обеспечивало дружные всходы изучаемых культур. Приёмы основной обработки и их системы при высоком увлажнении посевного слоя почвы оказали одинаковое влияние и на густоту всходов зерновых культур.

Плотность сложения является одним из важных показателей физического состояния пахотного слоя, регулируемых обработкой почвы. Обрабатывая почву, мы стремимся за счёт её рыхления сформировать оптимальные показатели сложения для произрастания культурных растений, что в свою очередь оказывает влияние не только на водный, воздушный, тепловой режимы, биологическую активность но и в конечном итоге на развитие и проникновение корневой системы в пахотные и под пахотные слои почвы [2, 3].

В начальный период развития озимой ржи низкие показатели плотности сложения формируются в агроэкосистемах с гомогенным (отвальная вспашка на 20–22 см) и гетерогенным (ярусная вспашка на 28–30 см) строением пахотного слоя – 1,24 и 1,25 г/см3 (табл. 1).

Влияние приемов основной обработки в зернотравяном севообороте на плотность сложения почвы в слое 0–20 см, г/см3

На вариантах с безотвальной обработкой она была значительно выше – 1,32–1,34 г/см3. В этот период плотность сложения почвы под посевами озимой ржи зависела от приёма основной обработки и увеличивалась на вариантах в следующем порядке 1 → 4 → 3 → 2. Наиболее высокие её показатели отмечались на варианте с ежегодной безотвальной обработкой на 6–8 см – 1,34 г/см3. К колошению культуры пахотный слой активно уплотняется на ежегодной отвальной вспашке на 20–22 см и достигает в этот период уровня плотности сложения на вариантах с безотвальной обработкой.

После посева яровой пшеницы плотность сложения почвы на вариантах опыта увеличивалась в следующем порядке – 1 → 3 → 4 → 2. Максимальная плотность, как и на озимой ржи, закономерно формировалась на вариантах с безотвальной обработкой на 6–8 см, независимо от глубины предшествующей обработки. Более низкие показатели плотности отмечаются на варианте с гомогенным строением пахотного слоя (ежегодная отвальная вспашка на 20–22 см) – 1,30 г/см3. К колошению культуры плотность на вариантах опыта увеличивается и достигает одного уровня независимо от приёма и глубины основной обработки.

Появление всходов и развитие растений ячменя и овса в начальный период происходило в условиях, когда уровень плотности сложения пахотного слоя находился в пределах 1,18–1,37 г/см3. Низкие показатели, как и под предыдущими культурами, отмечены на варианте с гомогенным строением пахотного слоя – ежегодной отвальной вспашке на 20–22 см – 1,21–1,25 г/см3. Высокие показатели плотности в этот период за счёт минимального воздействия на почву формировались на варианте с ежегодной обработкой на глубину 6-8 см. Под ячменём плотность сложения пахотного слоя по вариантам увеличивалась в следующем порядке 1 → 3 → 4 → 2, под овсом – 3 → 1 → 4 → 2. К колошению культур плотность сложения на всех вариантах закономерно увеличивалась. Максимальное уплотнение почвы – 1,37–1,51 г/см3 ‒ отмечалось на вариантах с безотвальной обработкой на 6–8 см независимо от глубины предшествующей обработки.

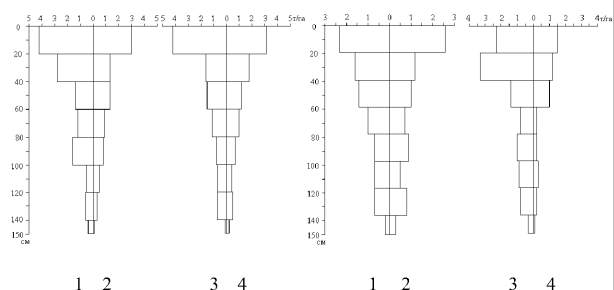

Изучение развития корневой системы зерновых культур в сложившихся условиях проводили в периоды, когда прекращался её прирост или он был ничтожен. Так, прирост корневой системы озимой ржи прекращается или становится незначительным в период цветения-созревания культуры [7]. Проведённые исследования показали, что корневая система озимой ржи во всех агроэкосистемах проникла на глубину отбора почвенных образцов до 150 см (рис. 1).

а

Рис. 1. Распределение корневой системы в профиле серой лесной почвы: а – озимая рожь; б – яровая пшеница, г/м2: 1 – ежегодная отвальная вспашка на 20–22 см (контроль); 2 – ежегодная плоскорезная обработка на 6–8 см; 3 – ежегодная плоскорезная обработка на 20–22 см; 4 – ярусная вспашка под озимую рожь на 28–30 см, под остальные культуры плоскорезная обработка на 6–8 см

Выявлено, что распределение корней по слоям и их масса зависели от плотности сложения пахотного слоя, формируемой приёмами основной обработки почвы в период после посева. Это подтверждается коэффициентом корреляции между плотностью сложения в слое 0–20 см в этот период и массой корней озимой ржи в изучаемом профиле, который составил r = –0,91. На варианте с рыхлением на 6–8 см из-за высокой плотности сложения пахотного слоя основная масса корней – 3,2 т/га или 57,0 % от общей её массы была сосредоточена в слое 0–20 см (табл. 1). При безотвальной обработке и отвальной вспашке на глубину 20–22 см эти показатели составили – 2,7 и 4,0 т/га, а по отношению к общей массе корней их в этом слое было меньше – 36,0 и 50,0 % соответственно.

Распределение корневой системы зерновых культур в зависимости от приёма основной обработки

Исследования показали, что основная масса корней озимой ржи на изучаемых вариантах сосредоточена в слое 0–50 см – 73,0–78,0 %. В слое 0–100 см её количество составляет – 5,1–7,4 т/га (91,0–94,5 %). До глубины 100–150 см проникает только 4,0–8,0 %. В слое 140–150 см корневые остатки составляют – 0,03–0,13 т/сга (0,4–1,6 %). При ярусной обработке на 28–30 см за счёт гетерогенного расположения слоёв почвы корневая система озимой ржи в слое 0–80 см располагается более равномерно в отличие от других вариантов. Масса корней озимой ржи в изучаемом полутораметровом слое по вариантам опыта возрастает в порядке снижения плотности сложения в пахотном слое в период посева в следующем порядке вариантов – 2 → 3→ 4 → 1.

Корневая система яровой пшеницы, как и у озимой ржи, представлена зародышевыми и узловыми корнями [4]. Размещение корневой системы по горизонтам, как отмечает ряд исследователей, зависит от типа почвы. На подзолистых почвах Дальнего Востока в слое 0–10 см сосредотачивается до 85 % веса всех корней. На чернозёмных почвах более увлажнённых районов до 20–40 % корней размещается в пахотном слое [4]. На южных карбонатных чернозёмах глубина проникновения зародышевых корней зависела не от приёма и глубины основной обработки, а от глубины промачивания почвенного профиля перед посевом яровой пшеницы [2].

Изучение корневой системы яровой пшеницы в условиях Ополья показало, что её развитие имеет свои особенности в отличие от озимой ржи (рис. 1, в). В верхнем 0–20 см слое объём корней составляет 2,1–4,1 т/га или 36,0 % – 41,0 % от общей массы корневой системы. В слое 0–50 см их масса находится на уровне 3,4–8,1 т/га и, в отличие от озимой ржи, содержание её составило 58,0–69,0 %. Наиболее высокая масса корней в этом слое отмечается на вариантах с ежегодной плоскорезной и отвальной обработкой на 20–22 см – 6,9–8,1 т/га·г/см2. В слое 0–100 см эта величина по вариантам опыта составляет – 5,2–11,2 т/га, а в процентном отношении от 88,0 до 90,0 % от общей массы корней.

Масса корневой системы яровой пшеницы на вариантах опыта, как и озимой ржи, обратно пропорциональна плотности сложения пахотного слоя в период после посева: 2 → 4 → 3 → 1. Эту зависимость подтверждает коэффициент корреляции между массой корней в слое 0–150 см и плотностью сложения в слое 0–20 см после посева r = – 0,87. Наиболее высокая масса корневой системы отмечается на вариантах с ежегодной плоскорезной обработкой и отвальной вспашкой на глубину 20–22 см (9,9–12,4 т/га).

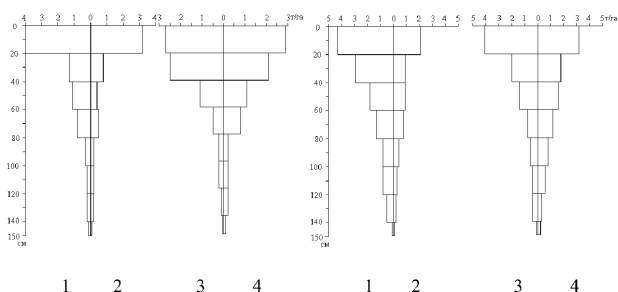

У ячменя, как и у других колосовых зерновых культур, корневая система мочковатая и состоит из зародышевых и стеблевых или вторичных корней. Распространение корневой системы в изучаемом слое в период колошения так же, как и у предыдущих культур, определялось плотностью сложения слоя 0–20 см в период после посева, это подтверждает коэффициент корреляции, который составил r = –0,92 (рис. 2). Масса корней ячменя также увеличивается по мере снижения плотности сложения пахотного слоя на вариантах опыта в период после посева – 2 → 4 → 3 → 1 (рис. 2, а). На варианте с периодической ярусной вспашкой она (9,0 т/га) была на уровне агросистемы с ежегодной плоскорезной обработкой на 6–8 см (8,1 т/га).

Рис. 2. Распределение корневой системы в профиле серой лесной почвы: а – ячмень, б – овёс, г/м2: 1 – ежегодная отвальная вспашка на 20–22 см (контроль); 2 – ежегодная плоскорезная обработка на 6–8 см; 3 – ежегодная плоскорезная обработка на 20–22 см; 4 – ярусная вспашка под озимую рожь на 28–30 см, под остальные культуры плоскорезная обработка на 6–8 см

Распределение корней ярового ячменя по слоям происходило следующим образом. В слое 0–20 см она составила 3,0–4,2 т/га (32,8–39,2 %). Максимальные значения её отмечались на вариантах с ежегодной отвальной и безотвальной обработкой 20–22 см соответственно, как 4,2 и 4,2 т/га г/см2. В слое 0‒50 см масса корней на изучаемых вариантах составила 59,8–62,2 %, а в слое 0–100 см – 7,3–11,2 т/га (86,0–89,8 %). С глубиной масса корневой системы уменьшалась и в слое 100–150 см была на уровне – 0,9–1,6 т/га.

При распространении корневой системы овса сохраняются те же закономерности, что и у предшествующих культур. Особенностью развития корневой системы овса можно считать резкое снижение содержания её массы на варианте с периодической ярусной вспашкой, особенно в слоях почвы, расположенных ниже 60 см (рис. 2, б). На остальных вариантах она располагается белее равномерно на глубину до 140 см. В связи с высокой плотностью сложения в пахотном слое в период посева овса на вариантах с плоскорезной обработки на 6–8 см в слое 0–20 см было сосредоточено от 1,5 до 2,6 т/га (32,0–33,2 %) корней, а в слое 0–30 см около половины массы корней растений – 40,5‒46,9 %. На ежегодной безотвальной обработке и отвальной вспашке на глубину 20–22 см в этих слоях соответственно сосредоточено, как 21,3 и 40,8, 21,9 и 36,9 %.Основная масса корневой системы овса в изучаемом профиле расположена в слое 0–50 см – 51,7–77,4 %. В слое 0–100 см её содержание составляет – 80,0–90,7 %, а в слое 100–150 см – 11,1–19,7 %.

Масса корневой системы в изучаемом профиле почвы уменьшается от пахотного слоя к слою 90–100 см до 1,3–8,9 %, затем происходит дальнейшее снижение её массы и на глубине в 150 см её содержание соответствует – 1,1–3,7 %. В изучаемом полутораметровом слое масса корней на изучаемых вариантах зависела от плотности сложения в пахотном слое в период после посева. Она увеличивалась по вариантам опыта по мере снижения плотности в этот период в следующем порядке – 4 → 2 → 1 → 3.

Заключение

Проведённые исследования на серых лесных почвах Опольной зоны показали, что глубина проникновения корней озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя и овса в пахотные и подпахотные слои серой лесной почвы составляет не менее 150 см.

Формирование массы корневой системы в пахотных и подпахотных слоях агроэкосистем зависит от плотности сложения почвы в пахотном слое в период после посева культуры.

Наиболее высокая масса корневой системы у озимой ржи, ярового ячменя и овса формируется в агроэкосистеме с ежегодной отвальной вспашкой на 20–22 см, у яровой пшеницы – на вариантах с ежегодной отвальной вспашкой и плоскорезной обработкой на 20–22 см.

Рецензенты:

Мищенко Н.В., д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии, ГОУ ВПО «Владимирский ГУ им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир;

Шеин Е.В., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой физики и мелиорации почв факультета почвоведения, МГУ им. М.В. Ломоносова Министерства образования и науки РФ, г. Москва.

Источник