§ 21. Условия произрастания и видоизменения корней (окончание)

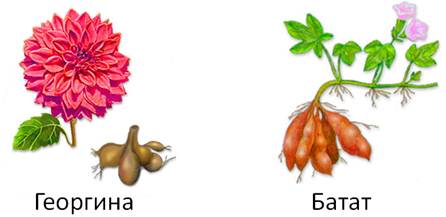

У плюща развиваются придаточные корни-прицепки, ими растение прикрепляется к опоре, например к вертикальной стене или к стволу дерева, и благодаря этому растет вверх, вынося листья к свету.

У растений, живущих, как орхидеи, на стволах и ветвях деревьев влажных тропических лесов, образуются воздушные корни, свободно свисающие вниз [70]. Такие корни поглощают дождевую воду и помогают растениям жить в этих своеобразных условиях.

Дыхательные корни образуются у ивы ломкой или у некоторых других растений, если они поселяются на топких берегах рек [71]. Эти корни растут вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы. По межклетникам воздух перемещается в корни, находящиеся глубже, в условиях недостатка кислорода.

У некоторых тропических деревьев на стволах и крупных ветвях образуются придаточные корни, дорастающие до земли и служащие подпорками [72].

Корни водных растений, укореняющихся в грунте, лишены корневых волосков. Корни растений-паразитов (повилика, омела) способны проникать в тело растения-хозяина.

Корнеплоды. Корневые клубни. Воздушные корни. Дыхательные корни

Ответьте на вопросы

1. Какое влияние оказывают условия среды на корневую систему растений? 2. С чем связаны видоизменения корней? 3. Как называют корни моркови, георгины, плюща, орхидеи? 4. Какие из известных вам растений образуют корнеплоды? 5. Какую роль играют корнеплоды в жизни двулетних растений?

Задания для самостоятельной работы

Весной посейте на грядке морковь, свеклу или репу. Через неделю после появления всходов, а затем раз в неделю осторожно вынимайте их по одному из почвы и зарисовывайте. Сделайте альбом из этих рисунков и по ним проследите развитие корнеплодов.

Из корнеплодов сахарной свеклы получают сахар.

У кукурузы корневая система разрастается в стороны от стебля почти на 2 м, а у репчатого лука — на 60—70 см. Основная масса корней у большинства растений разрастается на глубине 15—18 см от поверхности почвы. Корни моркови примерно в 7 раз длиннее надземной части растения.

Источник

Видоизменения корня — ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Кроме поглощения воды, минеральных веществ и закрепления растений в почве, корни могут выполнять и другие функции. В этих случаях у многих видов растений, наряду с обычными, образуются видоизмененные корни: запасающие, корни-присоски и др.

Запасающие корни. Если корни выполняют функцию запасания питательных веществ, они становятся толстыми, мясистыми и образуют корнеплод. Когда вы едите репу, свеклу или морковь, вы едите разросшийся корень с запасенными в нем питательными веществами. Нижняя часть корнеплода по своему происхождению — это главный корень, верхняя — стебель (рис. 106).

Рис. 106. Корнеплоды

Корнеплоды образуются у двулетних растений. Запасные питательные вещества (крахмал, сахара и др.) откладываются в главном корне к концу первого года жизни. На следующий год после перезимовки корнеплода эти вещества расходуются на образование и рост стебля, листьев и цветков. Корнеплоды образуются у многих овощных и кормовых растений: моркови, свеклы, репы, редьки, редиса и т. д.

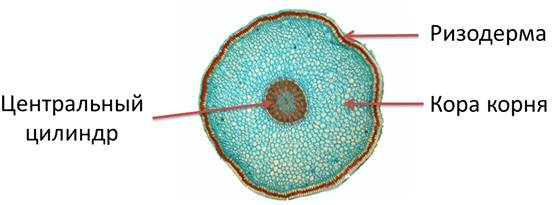

У георгины, чистяка, ночной фиалки, батата и др. запасающую функцию выполняют утолщенные боковые или придаточные корни. Их называют корневыми шишками или корневыми клубнями (рис. 107).

Рис. 107. Георгины и корневые шишки растения

► Дыхательные корни выполняют функцию дополнительного снабжения растения кислородом. Образуются они, например, у ивы ломкой, если она произрастает по топким берегам рек. Такие корни растут вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы (см. схему вверху). По межклетникам дыхательных корней воздух перемещается в более глубокие корни, находящиеся в условиях недостатка кислорода. Дыхательные корни образуются также у некоторых тропических деревьев, произрастающих на заболоченных почвах.

► У плюща придаточные корни видоизменяются в прицепки, способствуя подъему стебля по отвесной опоре. Эта особенность позволяет использовать плющ для вертикального озеленения.

Корни-присоски. У растений, которые паразитируют на других растениях, образуются корни-присоски. Они проникают в ткани растения-хозяина и поглощают из них воду и питательные вещества. Корни-присоски характерны для повилики (рис. 108), омелы (рис. 109) и других растений.

Рис. 108. Повилика на крапиве

Рис. 109. Омела белая

Вы, наверняка, обращали внимание на небольшие, густые, зеленые кустики с кожистыми листочками, сидящие высоко на ветках тополей, кленов. Они напоминают гнезда. Это и есть омела белая.

Таким образом, корни могут видоизменяться и выполнять различные функции. Однако определить, что это корень, всегда можно по отсутствию листьев и наличию чехлика, прикрывающего верхушечную образовательную ткань.

Видоизменения корня связаны с приспособлением к выполнению определенных функций.

В запасающих корнях (корнеплодах, корневых клубнях) накапливаются питательные вещества для переживания неблагоприятных (холодных или засушливых) периодов.

С помощью корней-присосок растения-паразиты поглощают питательные вещества и воду из растений-хозяев.

Библиотека образовательных материалов для студентов, учителей, учеников и их родителей.

Наш сайт не претендует на авторство размещенных материалов. Мы только конвертируем в удобный формат материалы из сети Интернет, которые находятся в открытом доступе и присланные нашими посетителями.

Если вы являетесь обладателем авторского права на любой размещенный у нас материал и намерены удалить его или получить ссылки на место коммерческого размещения материалов, обратитесь для согласования к администратору сайта.

Разрешается копировать материалы с обязательной гипертекстовой ссылкой на сайт, будьте благодарными мы затратили много усилий чтобы привести информацию в удобный вид.

© 2014-2021 Все права на дизайн сайта принадлежат С.Є.А.

Источник

6 класс. Биология. Корень. Видоизменения корня

6 класс. Биология. Корень. Видоизменения корня

Вопросы

Задай свой вопрос по этому материалу!

Поделись с друзьями

Комментарии преподавателя

Вступление

Основная функция корня – всасывание воды и минеральных веществ.

На сухих полях длина корней пшеницы достигает 2,5 м, а на увлажненных – 0,5 м. Но они гораздо гуще. Основное условие – увлажненность почвы.

В тундре корни расположены у поверхности, а сами растения низкорослые. Это связано с низкой питательностью почвы и наличием вечной мерзлоты. Корни карликовой березы (см. Рис. 1) достигают 20 см. Но при помещении растения в более благоприятные условия размеры корней увеличиваются.

Рис. 1. Береза карликовая

Пустынные растения имеют очень длинные корни, что связано с глубоким расположением грунтовых вод. Длина корней ежовника безлистного (см. Рис. 2) – 15 м. Растения без развитой корневой системы приспособлены к поглощению влаги из тумана с помощью стеблей и листьев.

Рис. 2. Ежовник безлистный

Развитие корнеплода

Весной посейте на грядке морковь, свеклу, репу. Через неделю после появления всходов каждую неделю выдергивайте саженцы по одному. Рассматривайте и зарисовывайте корневую систему. Отмечайте дату. Сделайте альбом из рисунков, по которому проследите развитие корнеплодов.

Запасающие корни

Редис, свекла (см. Рис. 3), репа, морковь запасают питательные вещества в увеличенных корнях. При накоплении в них запасных питательных веществ становятся мясистыми. Если эти образования съедобны для человека или животных, их называют корнеплодами.

Рис. 3. Свекла обыкновенная

В образовании корнеплодов принимают участие главный корень и нижние участки стебля.

Корневые клубни (см. Рис. 4) появляются в результате утолщения боковых или придаточных корней. Развиты у георгин, чистяка, батата, маниоки.

Рис. 4. Корневые клубни батата

Втягивающие корни

Втягивающие корни – корни, способные сильно укорачиваться. Они втягивают под землю луковицу лука, пролесок, тюльпанов, орхидей, шафрана. Корни имеют поперечные морщины.

Знаете ли вы, что…

Из корнеплодов сахарной свеклы получают сахар.

Корневая система кукурузы разрастается в стороны от стебля почти на 2 метра, репчатого лука – на 60-70 см.

Основная масса корней большинства растений разрастается на глубине 15-18 см.

Корни моркови длиннее надземной части растения примерно в 7 раз.

Корни-прицепки

У плющей развиваются корни-прицепки (см. Рис. 5), которыми растение крепится к опоре (скале, стволу дерева).

Рис. 5. Корни-прицепки плюща

Корнеплоды и корневые клубни не следует путать с корневищами и настоящими клубнями. Корневища и клубни – видоизменения побегов, не имеющие отношения к корням.

Воздушные корни

Эпифиты – растения, живущие на поверхности других растений. Не являются паразитами, так как от растения-опоры не получают питательных или минеральных веществ. Пример – орхидеи (см. Рис. 6). Они имеют воздушные корни, свободно свисающие вниз или участвующие в прикреплении к стволу. Могут фотосинтезировать, в этом случае имеют зеленый цвет. Некоторые орхидеи не имеют листьев (орхидея безлистная), весь фотосинтез осуществляется корнями.

У некоторых эпифитов вообще нет корней – тилландсия луковичная (см. Рис. 7).

Рис. 7. Тилландсия луковичная

Дыхательные корни

Дыхательные корни (пневматофоры) – образуются у голосеменных и покрытосеменных растений, произрастающих на топкой почве (берега рек). Например, у ивы ломкой (см. Рис. 8), мангр. Корни растут вертикально вверх, пока не достигают поверхности почвы. По межклетникам воздух перемещается к корням, находящимся глубже, – в условиях недостатка кислорода.

Рис. 8. Ива ломкая

Ходульные корни

Ходульные корни (см. Рис. 9) – образуются на стволах и ветвях, служат подпорками. Характерны для тропических деревьев.

Рис. 9. Опорные корни

Досковидные корни (см. Рис. 10) – вертикальные выросты корней, упирающиеся в ствол и поддерживающие его. Образуются у крупных деревьев. Высота корней достигает 9 м.

Рис. 10. Досковидные корни

Столбовидные корни – отрастают от горизонтальных ветвей дерева вниз, поддерживают крону дерева (индийский баньян).

Корни-присоски

Корни-присоски – корни растений-паразитов и полупаразитов – омела белая (см. Рис. 11) – способны проникать в тело растения-хозяина.

Рис. 11. Омела белая

Омела имеет вечнозеленые, не опадающие на землю листья. Способна к фотосинтезу. Поэтому называется растением-полупаразитом. Ее корни получают воду и минеральные соли из растения-хозяина.

К полупаразитам относится погремок (см. Рис. 12), марьянник луговой, очанка. Воду и минеральные вещества они получают из корней других растений, способны к фотосинтезу.

Источник

Клеточное строение корня

Урок 19. Биология 6 класс

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Клеточное строение корня»

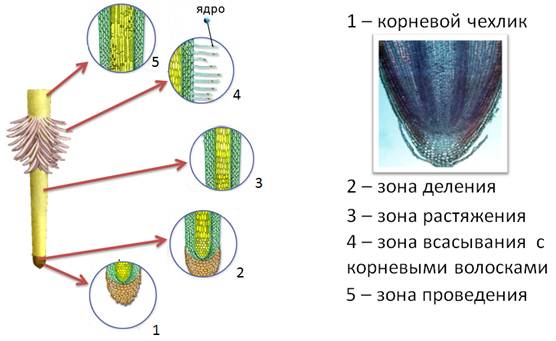

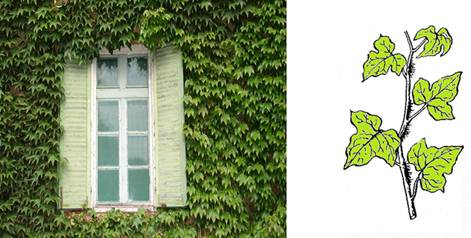

Если рассмотреть под микроскопом молодой корешок, то можно увидеть, что разные его участки отличаются формой и размерами. Кончик корня покрыт корневым чехликом. Клетки корневого чехлика покрывают верхушечную образовательную ткань корня и защищают её от повреждения частицами почвы. Клетки корневого чехлика живут недолго, постепенно отмирают и слущиваются. Взамен отмерших клеток образуются новые. Слизь, которая образуется при разрушении клеток корневого чехлика, защищает кончик корня от высыхания и склеивает частицы почвы.

Под корневым чехликом расположена зона деления. Её основу составляет образовательная ткань корня — группа мелких живых клеток, которые активно делятся. Клетки, которые образуются в результате делений, обеспечивают рост корня. Протяженность зоны деления около 1 мм.

Если зона деления повреждена, то рост корня в длину прекращается и образуется большое количество боковых корней. Это свойство широко используется в сельском хозяйстве для искусственного формирования корневой системы растения. При пересадке молодых сеянцев у них наполовину укорачивают (прищипывают) главный корень. Это стимулирует формирование большого количества боковых и придаточных корней. Такой приём называют пикировкой.

Выше расположена зона растяжения. Здесь деление клеток прекращается, клетки вытягиваются, в результате чего корень растет в длину.

За зоной растяжения расположена зона всасывания. В этой зоне образуются боковые выросты, которые называются корневыми волосками. Корневой волосок — относительно длинный вырост наружной клетки корня. Через них в корень поступает вода с растворёнными в ней минеральными веществами. Корневые волоски развиваются быстро, но через 10 – 20 суток отмирают и заменяются новыми. Корневые волоски могут иметь различные размеры: от 0,05 до 10 мм. У многих растений корневые волоски напоминают лёгкий пушок, покрывающий часть корня.

Далее следует зона проведения. В этой зоне вода с минеральными веществами доставляется к стеблю.

Рассмотрим внутреннее строение корня. Снаружи корень покрыт особой покровной тканью — ризодермой. В зоне всасывания ризодерма корня образует большое количество корневых волосков. Под ризодермой располагается кора корня. Она образована паренхимной живой тканью. По клеткам коры вода и растворённые в ней минеральные вещества перемещаются в горизонтальном направлении от корневых волосков в центр корня.

В центре корня располагается центральный цилиндр. В него входят клетки проводящей ткани, представленные ксилемой и флоэмой. По ксилеме из корня вверх передвигается вода с растворёнными в ней веществами. По флоэме в корень поступают вещества, образованные в процессе фотосинтеза.

Под влиянием условий окружающей среды корни, помимо своих основных функций, могут выполнять и некоторые другие. Это приводит к изменению внешнего облика и внутреннего строения корней. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся видоизменения корней.

Запасающие корни образуются в том случае, если в них начинают в большом количестве откладываться запасные питательные вещества. Это приводит к утолщению и разрастанию корней. Редис, морковь, свёкла, репа запасают питательные вещества в корнеплодах. В образовании корнеплодов принимают участие главный корень и нижние участки стебля.

В результате утолщения боковых и придаточных корней появляются корневые клубни. Они формируются у георгины, чистяка и батата.

У растений, которые паразитируют на других растениях, формируются корни–присоски. К таким растениям относятся, например, повилика и омела белая. Эти корни проникают в ткани растения-хозяина и высасывают из них воду и питательные вещества. Таким образом, растение-паразит использует питательные вещества растения-хозяина, нанося ему значительный вред.

У плюща развиваются придаточные корни-прицепки, ими растение прикрепляется к опоре, например к вертикальной стене или к стволу дерева, и благодаря этому растёт вверх, вынося листья к свету.

У орхидей на стволах и ветвях деревьев формируются воздушные корни, которые свободно свисают вниз. Такие корни поглощают дождевую воду и помогают растениям жить в таких своеобразных условиях.

Дыхательные корни образуются у ивы ломкой или у некоторых других растений, если они поселяются на топких берегах рек. Эти корни растут вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы. По межклетникам воздух перемещается в корни, находящиеся глубже, в условиях недостатка кислорода.

У некоторых тропических деревьев на стволах и крупных ветвях образуются придаточные корни, дорастающие до земли и служащие подпорками.

Источник