Коровяк и мочевина — смесь, творящая волшебство над перцем во время его цветения (перчины будут размером с кисть руки)

Хотите собирать со своих грядок неприлично огромный болгарский перец? Я уже пару лет так делаю, но предварительно удобряю растения в два этапа, используя для этого мочевину и коровяк.

Удобрять болгарский перец таким способом нужно тогда, когда на кустиках появляются первые цветоносы — в этот момент они как раз набирают силы для образования завязей, из-за чего остро нуждаются в микроэлементах.

Первый этап

Для приготовления удобрения, которое нужно вводить под кустики на первом этапе, я выливаю в огромную бочку (100 л) ведро куриного помета (лучше брать такой навоз, консистенция которого больше напоминает кашицу). Туда же нужно добавить пару стаканов нитрофоски. Все это я хорошенько перемешиваю и заливаю водой до самого верха (в таком виде удобрение лучше еще раз перемешать, если, конечно, у вас это получится).

Готовится такое удобрение в течение 3-5 дней, по истечении которых я еще раз перемешиваю весь состав прямо в бочке, а затем ввожу его под кусты из расчета 1-2 литра под одно растение.

Не забывайте о том, что удобрять перец нужно исключительно в вечернее время, после захода солнца. Для лучшего усвоения микроэлементов почву следует предварительно полить.

Источник

Коровий навоз как удобрение

Коровяк, так называют коровий навоз, делает верхний слой почвы плодороднее, улучшает ее биологические, физические и химические свойства.

Важная информация о коровьем навозе

Свежий коровий помет представляет собой полужидкую субстанцию, в которой находится значительное количество яиц глистов и патогенной микрофлоры. При работе с жидким коровяком нужно соблюдать осторожность, пользоваться марлевыми повязками и резиновыми перчатками.

Рекомендуемый способ избавления от вредных паразитов — компостирование или настаивание коровьего помета.

Как биотопливо коровий навоз используется огородниками не так часто, так как создает не очень высокую температуру — всего 24-45 градусов. Хорошего результата можно достичь, если делать грядки под огурцы высотой около 1 метра.

В качестве подкормки и мульчирования используют перегной, на который хорошо реагируют капуста, салаты, огурцы и кабачки. Полезно осенью внести перепревший навоз под места размещения на будущий год помидоров, редьки, моркови, картофеля, свеклы и других корнеплодов.

Состав

Этот вид удобрений богат микроэлементами, которые защищают растения от многих видов болезней, помогают осуществлять переработку питательных веществ, влияют на процессы оплодотворения и образование плодов.

- азота, который способствует ускорению роста растений. Им особенно богат подстилочный навоз, который содержит перегнившие остатки соломы и сена

- фосфора, который нужен растениям для образования завязи плодов

- калия, который нужен растениям для продуктивного использования воды, увеличения движения соков в них, развития мощной корневой системы. Особенно необходим калий томатам в начале образования цветков и роста плодов. Именно поэтому они так отзывчивы на подкормку жидким коровяком в вегетационный период. Калий делает растения устойчивее к засухе, заморозкам, грибковым заболеваниям и вредителям

- кальция, который нейтрализует кислоты органики, превращая их в форму, которая не наносит вреда растениям

- магния, который непосредственно участвует в выработке энергии роста организма растений, его урожайности и плодоношении

Виды коровьего навоза

Он классифицируется по содержанию влаги и по степени его разложения.

По содержанию влаги он делится на 3 вида:

- влажность до 80% — твердая консистенция (подстилка из опилок, соломы, торфа, листьев и др.)

- влажность 80-90% — полужидкая консистенция

- влажность свыше 90% — жидкий

По степени разложения различают:

- свежий — солома естественного цвета, разложение выражено слабо. Ценность свежего помета невелика

- полупревший — солома темного цвета с коричневым оттенком превращается в рыхлую, легко разрываемую массу. Этот вид самый ценный, так как потери питательных веществ составляют всего 20-30%. Получается через 3-4 месяца хранения. Именно его рекомендуется использовать в садах и огородах

- перегной — это темная, рыхлая, рассыпчатая масса. Все его микроэлементы отлично усваиваются растениями. Получается через 6-12 месяцев хранения

Применение в качестве удобрения

Служит для подкормки всех видов растений в садах, огородах и на полях. Он богат азотом, поэтому некоторые огородники используют его с опаской, боясь перенасытить плодоовощную продукцию нитратами. Но при умелом использовании эти опасения совершенно напрасны.

Удобрение свежим навозом

Свежий коровий помет в качестве удобрения используется редко. Он богат аммиаком, который может навредить корневой системе культурного растения.

В летний период из него готовят жидкое удобрение. Это отличный вариант подкормки для многих овощей, цветов, плодовых и ягодных растений. Собирается свежий коровяк и разводится теплой водой в разных пропорциях для каждого вида растений.

Использование перепревшего навоза и перегноя

В свежем помете много разных кишечных вредителей и вредных микроорганизмов, которые могут нанести вред корням растений. От них стараются избавиться за счет создания компоста.

Основные компоненты компостной массы: свежий помет и навозная жижа. В них добавляются: птичий помет, торф, измельченная солома, сорняки. А также остатки пищи, опавшие листья, опилки, различные минеральные добавки. Влажность смеси должна быть в пределах 70-75%.

Со временем биомасса разлагается и становится рыхлой и мелкой. Как удобрение компост из навоза с добавками ценится не меньше чистого перегноя. А в смеси с торфом и фосфорной мукой превосходит чистую органику по питательной ценности.

Коровий перегной — это компост или помет, который разлагался два года и более. Выглядит как однородная, рыхлая, темная смесь, которая пахнет землей. Это идеальное органическое удобрение для любого культурного растения. На нем выращивают рассаду огородных культур, им мульчируют грядки после полива, используют в качестве наполнителя лунок под помидоры и капусту, кабачки и баклажаны, тыкву и арбузы.

Норма для внесения коровяка в перепревшем состоянии — от 7 до 10 кг на квадратный метр, с учетом плодородия земли.

Тонкости удобрения

Осенью его можно вносить в виде сухой подкормки перед перекопкой почвы перед зимовкой, тем самым усилив положительный эффект этого агротехнического приема. Из него можно приготовить специальный настой для обрызгивания растений (наружная подкормка) и полива под корень.

Здесь нужно помнить об одном нюансе. В свежем коровяке идут активные окислительные процессы. Поэтому важно знать концентрацию и норму полива жидкой подкормки для разных растений, чтобы не повредить серьезными ожогами их стебли и листья.

Перепревший коровий помет (перегной) можно использовать и осенью (под перекопку), и весной — в виде мульчирования всех огородных растений, в том числе ягодников, фруктовых деревьев, многолетних цветов. Опытные огородники вносят перегной в почву прямо при формировании грядок.

Сухой перегной не любят лук и морковь, поэтому в грядки под них коровий навоз не вносится. Из перегноя можно делать настой, которым можно безопасно опрыскивать все садовые и огородные растения.

Приготовление настоя коровяка

Для этих целей потребуется глубокая емкость. Нужно взять небольшую часть навоза и залить ее 5 частями воды. Смесь следует тщательно размешать и поставить настаиваться под крышкой в течении 10-15 дней. Чтобы избежать улетучивания полезного аммиака при брожении, нужна крышка для емкости, которая будет плотно прилегать.

Через неделю раствор должен посветлеть, а твердые и крупные частицы осесть на дно.

Готовую смесь перед применением следует разбавлять водой в пропорции 1:1. Желательно добавить древесную золу (на 10 литров разбавленного раствора 500 грамм) и суперфосфат (на 10 литров 100 грамм). Получится сбалансированное комплексное удобрение, которое будет обогащено недостающими фосфором и калием.

Хранение и особенности переработки

При хранении навалом без уплотнения (в мешках, буртах) теряется много питательных веществ, в первую очередь азота. Качество такого удобрения невысокое. Его можно повысить за счет добавления небольшой дозы (около 3%) фосфоритной муки.

При хранении навалом с уплотнением (холодный метод) кучу формируют в прохладном месте, на ровной площадке с крепким слоем. Низ выкладывают сухими листьями, торфом или землей, толщиной 25-30 см. Потом укладываются слои навоза и торфа (или сухой земли) с обязательным уплотнением. Доводят высоту кучи до 1,5-2 метров, а затем укрывают пленкой, дерном или другими подручными материалами.

Такой способ пригоден для хранения удобрения зимой. Важно постоянно контролировать влажность (не допускать ни пересыхания, ни переувлажнения) и своевременно удалять сорняки.

Заключение

- в виде внесения перегноя осенью перед вспашкой

- в виде жидкой подкормки из свежего коровяка

- в виде мульчирования перегноем грядок, лунок в теплицах, парниках и открытом грунте

- в прикорневой зоне плодовых деревьев и кустарников

Легко смешивается с другими полезными добавками. Служит естественной защитой от многих вредных микроорганизмов и грибковых болезней.

Его несложно купить, у него не высокая стоимость, а имея корову получается вообще бесплатным. Специальные фирмы (такие как наша) фасуют его в удобные мешки и доставляют на участок.

Источник

Карбамид в рационе жвачных животных

Руководствуясь желанием рационализировать производство животноводческой продукции, люди постоянно ищут методы увеличения продуктивности животных и пути снижения затрат на её создание. Одним из способов осуществления этой задачи является применение различных кормовых добавок. Чаще всего используются компоненты, которые более полно, чем это могут сделать обычные корма, обеспечивают потребности организма в питательных веществах, энергии и разных биологически активных соединениях. В результате их скармливания состояние организма животного объективно улучшается, что, соответственно, положительно влияет на рост целевой продуктивности.

В качестве таких стимулирующих компонентов рациона используют высокобелковые корма (шроты, жмыхи, корма животного происхождения), минеральные подкормки, витаминные препараты. А некогда очень популярные кормовые антибиотики и гормональные средства, обладающие неоднозначным действием, сегодня почти полностью исключены из употребления в животноводстве. Кроме вышеперечисленных добавок, следует упомянуть о кормовом карбамиде.

Применение карбамида (мочевины) в качестве подкормки позволяет предоставить организму животного сырьё, из которого посредством сложных биохимических процессов будет в итоге получена конечная продукция. Скармливать карбамид можно любым жвачным животным, но на практике его дают в основном крупному рогатому скоту, причем, чаще – коровам.

Для нетерпеливых и тех, кто не любит долгих разъяснений, сразу, в начале этой статьи, представлена схема введения мочевины в рацион и указаны примерные результаты её практического применения.

Итак, скармливание карбамида дойному поголовью со средним уровнем продуктивности 15–20 литров в сутки, при условии, что в основном рационе присутствуют все необходимые ингредиенты, приводит к увеличению суточного удоя на 1–1,3 литра. При этом содержание жира в молоке увеличивается на 0,25–0,3%, а белка – на 0,07%.

При скармливании карбамида молодняку крупного рогатого скота, можно увеличить его среднесуточные привесы на 10–13% по сравнению с обычными приростами, полученными при кормлении без этой добавки.

Использование карбамида в кормлении молодняка овец старше 6-месячного возраста позволяет увеличить суточные привесы на 7–8%. Но в каждом конкретном случае результат в значительной мере зависит от многих факторов (качественный состав рациона, целевая продуктивность, доза введения подкормки, продолжительность ее применения и т. д.), которые предугадать и теоретически обобщить сложно.

Вводить в рацион карбамид следует постепенно, в течение двух – трёх недель. Первая доза препарата не должна превышать 3 г. Максимально допустимое количество карбамида, которое можно скормить крупному рогатому скоту за сутки: 120–130 г. Но в большинстве случаев дают меньше: от 50 до 100 г. Если оптимальная доза будет превышена, то можно отравить животное.

Более точный расчет максимального количества карбамида делается для каждого конкретного случая и зависит от веса животного. На каждые 100 кг его живой массы должно приходиться не более 15 г карбамида. То есть, для средней коровы весом 500 кг расчетное количество этой добавки будет следующим: 15 г × 5 = 75 г. Такая же дозировка (15 г/100 кг) соблюдается и для овец. Исходя из этого, ягнятам старше 6 месяцев можно дать по 8–12 г карбамида на одно животное, а взрослым овцам – до 15 г.

Важно учитывать, что скармливать карбамид можно только жвачным животным (коровы, овцы, козы, верблюды, олени и т. д.). Для всех остальных видов сельскохозяйственных животных и молодняка жвачных моложе 6–7-месячного возраста это вещество будет ядом и никакой пользы не принесёт!

Также ни в коем случае нельзя давать мочевину с водой, а только с кормом! В противном случае возможны тяжёлые отравления, которые могут повлечь за собой даже гибель животных. Скармливать следует специальный, кормовой карбамид, а не минеральное удобрение, применяемое в агрономии.

Добавлять карбамид к корму можно лишь в том случае, если в рационе наблюдается дефицит протеина, но количество углеводов и энергетический показатель – в норме. Им заменяют не более 20% дефицита натурального протеина в корме. Отмеренную дозу следует распределить на несколько приёмов корма в сутки, а не выдать всю за одно кормление. Рассчитанное количество добавки карбамида предварительно тщательно перемешивают с кормом, и лишь затем скармливают скоту. Рекомендуется смешивать его со свекловичным жомом или кукурузным силосом.

В составе основного корма карбамида должно быть не более 4%. Нельзя давать мочевину животным, страдающим заболеваниями печени, органов пищеварения и сильно истощённым. Если по какой-то причине скармливание мочевины было прервано, то возобновлять её добавление к корму через несколько дней в прежнем количестве нельзя! Необходимо заново приучать животных к этой добавке, начиная с маленьких доз.

Вот, пожалуй, и все основные правила практического применения карбамида как кормовой добавки в животноводстве. Далее в статье будет подробно описан сам механизм влияния карбамида на продуктивность животных.

Для лучшего понимания действия мочевины на жвачное животное, коротко рассмотрим процессы, которые происходят с протеинсодержащими компонентами корма в желудке, и где берёт травоядное животное полноценный белок со всеми незаменимыми аминокислотами, не употребляя кормов животного происхождения.

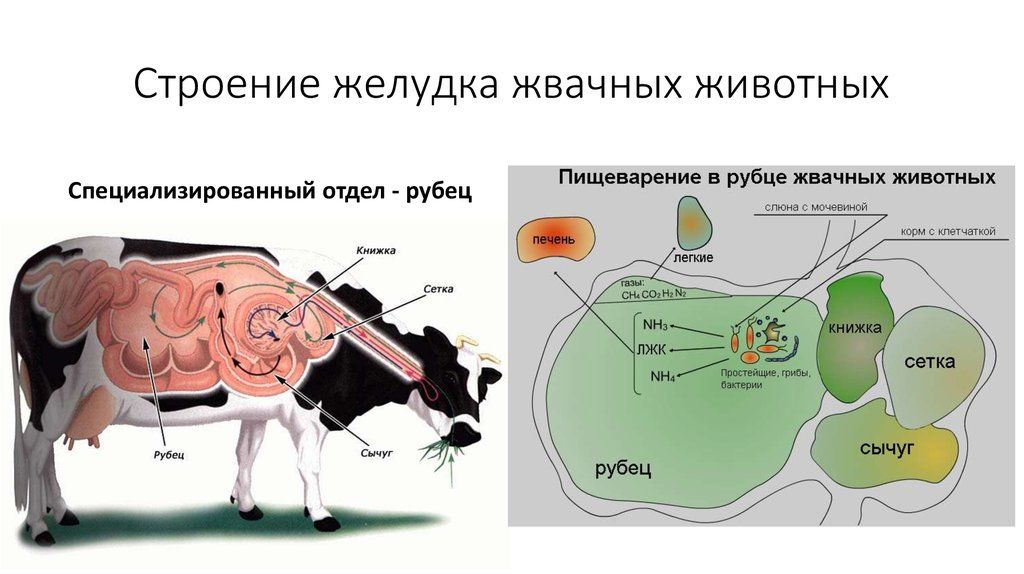

Желудок жвачных состоит их четырёх отделов: рубец, сетка, книжка и сычуг. Только сычуг является настоящим желудком, таким, как у всех моногастричных животных (свиньи, лошади) – с железами, продуцирующими пищеварительный сок.

Если представить процесс совсем упрощённо, то все остальные отделы желудка жвачного животного являются как бы резервуаром, где измельчённый жеванием корм превращается в пищу и среду обитания для большого количества разнообразных видов микроорганизмов (около 20 видов простейших, более 150 видов бактерий, до 22 видов грибков). Затем эти микроорганизмы, в свою очередь, сами становятся пищей для организма жвачного животного-хозяина и источником полноценного, легко перевариваемого и усваиваемого белка.

Такой симбиоз даёт возможность жвачным животным употреблять грубые, малоценные корма и получать из них полноценный протеин, глюкозу, жир, а также синтезировать некоторые витамины (почти всю группу В, витамин К и др.), аминокислоты. Чем большее количество микроорганизмов обитает в рубце, тем больше белка может получить из них животное, и тем выше может быть его целевая продуктивность. Следовательно, чтобы улучшить продуктивность стада и поднять производственные показатели, необходимо способствовать развитию симбиотической микрофлоры в рубце животных.

Разные корма стимулируют развитие разных видов микроорганизмов. У коровы общая масса микроорганизмов в преджелудках может составлять от 4 до 7 кг.

Попав в рубец, корм находится там около 30–60 минут, после чего маленькими порциями возвращается в ротовую полость для повторного пережёвывания. Вероятно, такая особенность травоядных жвачных животных сформировалась эволюционно, как защитное приспособление к присутствию в их ареале хищников. Быстрое поглощение корма с его последующим повторным пережевыванием позволило животным сократить время нахождения на потенциально опасном открытом пространстве во время выпаса. Затем, переместившись в более безопасное место, они могут спокойно пережевать съеденный корм.

Жвачка продолжается около часа и в течение суток повторяется с перерывами 6–8 раз. Измельчённый, хорошо смоченный слюной корм становится более доступным для микроорганизмов, обитающих в рубце. После повторного пережёвывания корм на протяжении 20–40 часов подвергается следующему воздействию микроорганизмов.

Амилолитические бактерии для своей жизнедеятельности используют содержащиеся в корме крахмал и сахар, в итоге образуя конечные продукты: летучие жирные кислоты (ЛЖК), включающие масляную, уксусную, пропионовую, янтарную, муравьиную и пр. Летучие жирные кислоты почти полностью всасываются в кровь и становятся источником энергии для организма животного. За сутки в рубце взрослого жвачного животного образуется около четырёх литров ЛЖК. Часть летучих жирных кислот в рубце используется протеолитическими бактериями для синтеза из аммиака собственных аминокислот.

Протеолитические бактерии вырабатывают протеолитические ферменты, с помощью которых расщепляют протеин корма сначала до пептидов, потом до аминокислот, потом – до воды, углекислого газа и аммиака. Аммиак используется микроорганизмами рубца как источник азота для синтеза собственного микробного протеина. В микробном белке присутствуют все заменимые и незаменимые аминокислоты.

Липолитические бактерии гидролизуют жир из корма до жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты используются микробами как энергетический компонент для синтеза микробного протеина из азота, содержащегося в аммиаке. Именно поэтому при добавлении в корм мочевины рацион должен состоять из энергоёмких и углеводистых компонентов.

Целлюлозолитические бактерии и грибки преобразуют клетчатку сначала до дисахаридов, а затем до моносахаридов, которые сбраживаются амилолитическими и молочнокислыми бактериями, с выделением конечных продуктов их жизнедеятельности: уксусной, янтарной, молочной, муравьиной, масляной, пропионовой кислот и углекислого газа.

Молочнокислые бактерии расщепляют крахмал и сахар до углекислого газа и молочной кислоты. За сутки в рубце крупного жвачного животного образуется до 1000 литров различных газообразных веществ.

Используя все питательные вещества корма и постоянно находясь в стабильно благоприятных условиях (темная среда с влажностью 100% и показателем рН = 5,5–7,5, отсутствием свободного кислорода и температурой около +39°С), микрофлора рубца хорошо размножается и стремительно наращивает свою биомассу. За сутки микробная культура даёт до 4–5 поколений. Часть этой микробной массы (0,7–1,8 кг в сутки) вместе с нерасщеплёнными остатками протеина (микробы в рубце не расщепляют до 30% протеина из корма) поступает небольшими порциями в сычуг, где переваривается под действием соляной кислоты и пищеварительных ферментов до аминокислот, после чего усваивается организмом жвачного животного.

Поступившие в кровь аминокислоты микробного и кормового белка по воротной вене попадают в печень, где они упорядочиваются, и большая их часть используется для синтеза молока или прироста мышечной массы (чем и обеспечивается целевая продуктивность). Часть аминокислот используется для регенерации всех тканей организма, синтеза гормонов, ферментов и т. д., а значительно меньшее их количество снова превращается в мочевину и повторно используется организмом для выработки слюны. Вместе со слюной мочевина снова попадает в рубец, где и используется микроорганизмами.

Когда животное получает с пищей карбамид, то микрофлора в рубце быстро расщепляет его с помощью фермента уреазы до свободного аммиака. Бактерии используют этот аммиак для синтеза своего микробного протеина точно так же, как и натуральный белок обычного корма. Для микроорганизмов происхождение аммиака, который служит им источником азота в синтезе собственных аминокислот, не имеет большого значения. Далее процесс проходит аналогично тому, как и при кормлении белоксодержащими натуральными кормами.

Несмотря на кажущуюся простоту и эффективность применения кормового карбамида, им можно достаточно легко смертельно отравить животных в случае неправильного скармливания. Чаще всего подобное происходит при превышении предельно допустимой дозы скармливания этого соединения или даже при безопасной дозе, но в случае, когда животных не успели предварительно приучить к его поеданию.

При скармливании чрезмерного количества карбамида реакция образования свободного аммиака из мочевины происходит в четыре раза быстрее, чем его потребление микробами для синтеза аминокислот. Если норма не превышена, то ничего опасного для животного не происходит: небольшое количество аммиака всасывается в кровь и, попадая в печень, снова превращается в мочевину, часть которой используется повторно, а избыток её отфильтровывается почками и выводится из организма с мочой.

Если же вместе с кормом в организм животного попала слишком большая доза карбамида, то высвобождается такой объём аммиака, который микрофлора не может использовать одновременно. Неиспользованный микрофлорой аммиак легко всасывается в кровь сквозь стенку рубца. С кровью он попадает в печень.

Но возможности печени не безграничны, она не в состоянии преобразовать такое количество опасного аммиака в относительно безопасную мочевину. В результате аммиак остаётся в крови, смещает её кислотность в щелочную сторону и этим нарушает нормальные процессы обмена веществ в тканях. Посредством кровеносной системы аммиак распространяется по всему организму, и через 30–60 минут после скармливания наступает интоксикация.

В период постепенного введения карбамида в рацион (обычно для этого достаточно 2–3 недель, как указано ранее в тексте), к его употреблению приучается не само жвачное животное, а происходит адаптация микрофлоры рубца к использованию этого вещества для синтеза собственного микробного протеина. Если период приучения отсутствовал или был слишком коротким, то в этом случае микробов, способных эффективно использовать мочевину, оказывается не достаточно и происходит отравление, как и при превышении дозы введения подкормки в рацион.

Внешне отравление карбамидом выражается определенными симптомами (в качестве примера ниже приведены симптомы, характерные для крупного рогатого скота).

Сначала у животного возникает возбуждённое состояние, появляется повышенная болевая и тактильная чувствительность, обостряется слух. Происходит чрезмерная активация перистальтики кишечника (слышно сильное урчание), в результате чего учащаются дефекация (каждые 7–15 минут) и мочеиспускание (каждые 5–10 минут). У быков могут произойти приступы буйства и полового возбуждения. Молодняк становится чрезмерно пугливым. У пораженного животного появляется слюнотечение, которое чуть позднее переходит в пенистые истечения изо рта.

Спустя час – полтора возбуждение сменяется угнетением. Животное теряет аппетит, полностью перестаёт сокращаться рубец (атония) или его сокращения становятся очень слабыми (гипотония рубца). Угнетение быстро прогрессирует, появляется фибриллярная дрожь (слабые, неконтролируемые подергивания отдельных мышечных пучков разных групп мышц) в скелетных мышцах, чаще это мышцы груди и бедра. Дыхание становится поверхностным, температура тела снижается до +36..37°С (норма: +37,5..39°С), пульс учащается до 110–150 (в норме: 50–80) ударов в минуту.

Часто при этом развивается тимпания рубца (вздутие) на фоне его гипотонии или атонии. При сильном отравлении фибриллярная дрожь переходит в судороги мышц любых частей тела. В большинстве случаев это мышцы брюшной стенки, шеи, конечностей. Животное ложится или падает, не в силах больше подняться. Оно лежит на боку с выпрямленными ногами. Во время таких судорог у него может наступить смерть. При прикосновении и сильных звуках судороги усиливаются. Без оказания ветеринарной помощи смерть наступает через 2–6 часов с момента отравления, в зависимости от его тяжести. Причина смерти – паралич сердечнососудистого или дыхательного центра в мозге животного.

Помощь при отравлении карбамидом должна быть срочной, но в тяжёлых случаях даже своевременно оказанное лечение не приносит желаемого результата.

Сначала следует дать животному выпить (или влить внутрь) 4–5 литров 0,5–1% раствора уксусной или лимонной кислоты. Для телят и мелкого рогатого скота потребуется 1–1,5 литра такого средства. Тот же эффект будет от выпаивания корове 10 мл молочной кислоты, растворённой в двух литрах воды. С помощью этих препаратов кислотность содержимого рубца повышается до нормального уровня (присутствие большого количества аммиака обусловило образование щелочной среды). В результате снижается активность уреазы и, как следствие, останавливается дальнейший переход оставшейся мочевины в аммиак, т. е. происходит нормализация биохимических процессов в рубце.

После этого животному необходимо дать выпить 4–5 литров тёплого раствора сахара (для раствора его достаточно использовать в количестве не более 1 кг). Сахар поможет восстановлению жизнедеятельности симбиотической микрофлоры преджелудков. Можно влить или дать выпить (если животное сможет) 4–5 литров рассола из квашеных огурцов, яблок, капусты и т. п. или 4–5 литров кислого молока (не простокваши!). Кроме того, необходимо ввести внутривенно 400 мл физиологического раствора (0,9% хлорид натрия). При незначительном отравлении этого бывает достаточно.

Если отравление сильное, то, кроме перечисленного, следует ввести внутривенно 200–300 мл 40% раствора глюкозы, чтобы компенсировать дефицит макроэнергетических соединений, который возник из-за нарушенных аммиаком биохимических процессов и стал причиной сбоя в работе нервной системы. Также с помощью шприца Жене и кровебральной иглы Боброва нужно влить сквозь брюшную стенку в рубец (в области голодной ямки) 3% раствор формалина на воде. Дозу формалина рассчитывают из соотношения: 30 мл формалина на 100 кг живой массы отравленного животного. К отмеренному количеству препарата добавляют тёплую воду, размешивают и применяют. (На 100 кг массы животного нужно взять 30 мл формалина и 970 мл воды.) Формалин свяжет имеющийся в рубце аммиак и нейтрализует активность уреазы, что поспособствует прекращению процесса образования аммиака.

Чтобы облегчить или прекратить судороги мышц, нужно ввести внутривенно 50–150 мл (в зависимости от веса животного и силы судорог, точнее дозу можно определить непосредственно возле животного) 10% раствора сульфата магния или 60–100 мл 10% раствора хлоралгидрата. Значительное улучшение состояния можно наблюдать уже спустя час – полтора после инъекции. Когда животному станет легче, необходимо дать ему выпить 20–25 литров тёплой воды.

Отравление карбамидом может быть острым, как описано выше, или хроническим. Безопасная, стимулирующая продуктивность сельскохозяйственных животных, доза составляет около 15 г на 100 кг веса животного.

Доза 20–25 г на 100 кг массы также не вызывает острого отравления, но в длительной перспективе такое количество ежедневно скармливаемого карбамида может негативно сказываться на состоянии и работе печени.

30–35 г карбамида на 100 кг веса животного вызывают хроническое отравление, которое сопровождается незначительными, но постоянными нарушениями обменных процессов в тканях, вследствие чего появляются такие расстройства: ацидоз, кетоз, снижение содержания магния в крови. В результате этого рождается очень слабый и часто нежизнеспособный молодняк, развивается жировая или белковая дистрофия печени, появляются нарушения в работе этого органа, в результате чего аммиак не превращается в мочевину и не выводится почками.

Скармливание 40 г на 100 кг веса животного вызывает острое отравление средней тяжести.

При дозе 50–70 г на 100 кг живого веса обязательно наблюдается тяжёлая интоксикация, которая чаще всего заканчивается летальным исходом.

У разных животных одного вида наблюдается неодинаковая чувствительность к мочевине. Кроме индивидуальных особенностей организма, нужно учитывать, что к отравлениям этим веществом более склонны:

— особи, которые уже имели заболевания печени, почек, органов желудочно-кишечного тракта;

— были истощены или до скармливания карбамида голодали;

— испытывали жажду или хронически были ограничены в употреблении воды;

— в рационе которых был дефицит углеводов и обменной энергии на фоне избыточного содержания белка;

— животные, которые уже имеют нарушения обмена веществ (ацидоз, кетоз).

Профилактикой можно считать: точный расчёт оптимальной дозы скармливаемой подкормки; тщательное смешивание рассчитанной дозы с кормом; дробление суточной дозы на 3–4 равные части для отдельных приемов; постепенное приучение скота к поеданию мочевины, начиная с самых малых доз и доходя до рекомендованного количества не быстрее чем за 14 дней; скармливание только молодняку старше 6-месячного возраста; введение в рацион достаточного количества углеводистых кормов для более эффективного использования образовавшегося из мочевины аммиака рубцовой микрофлорой; грамотный подбор кормов-партнёров в рационе (нельзя скармливать мочевину одновременно с молодой, свежей травой, бобовым сеном или бобовым сенажом, жмыхом или шротом сои, подсолнечника, льна и др.).

Скармливание мочевины может быть выгодным, но оправданно оно только при значительном (20–30%) дефиците кормового протеина в рационе и невозможности его восполнения обычными кормами. Если есть возможность сбалансировать рацион традиционными кормами, то лучше так и сделать. Самый безопасный способ скармливания карбамида – это внесение его в состав гранулированных комбикормов или в силосную массу во время закладки.

Успешного и безопасного вам применения карбамида!

Все возникшие по этой теме вопросы можно задать на нашем форуме.

Источник