Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)

Распространение этих почв ограничено поясами экваториальных муссонов Северного и Южного полушарий. Наиболее обширные пространства ферроземы занимают в Африке и Южной Америке. В Африке они образуют к югу и к северу от экватора между 8 и 12° с. ш., 8 и 18° ю. ш. два широтно-вытянутых пояса, смыкающихся в Восточной Африке и охватывающих таким образом в виде подковы Гвинейскую экваториальную область. В Южной Америке ферроземы занимают к югу от экватора большую часть Бразильского нагорья, а к северу от него — часть Гвианского и равнины Венесулы.

Отдельными массивами ферроземы распространены в юго-восточной полуостровной Азии, на севере Австралии и на некоторых островах Океании.

Климат, в котором распространены ферроземы, — жаркий, тропический, со среднегодовыми температурами 26—30 °С и небольшими колебаниями по сезонам года. Годовое количество осадков варьирует от 800 до 1500—1700 мм с неравномерным распределением по сезонам года. В зимний, очень сухой период, продолжающийся 6—8 мес, коэффициент увлажнения опускается ниже 0,3 и почвы крайне иссушаются. В период летних экваториальных муссонов выпадает основное количество осадков, коэффициент увлажнения приближается к 1,0; идет вегетация растений и активизируются процессы выветривания и почвообразования. По направлению от экватора к тропикам количество осадков уменьшается и продолжительность сухого периода увеличивается, с чем связаны изменения растительности и почв.

Под переменно-влажными муссонными лесами и высокотравными саваннами развиты красные ферраллитизированные, слабо Ненасыщенные почвы, чередующиеся с красно-коричневыми насыщенными почвами.

В более сухих саваннах и ксерофитных редколесьях и кустарниках распространены красно-бурые ферритизированные почвы.

Почвообразующими породами для всего рассматриваемого ряда почв являются древние ферраллитные и ферсиаллитные коры выветривания и продукты их размыва и переотложения — красноцветные, часто обогащенные железистыми конкрециями и железистым (латеритным) щебнем, делювиальные и пролювиальные отложения.

Ферритизированные почвы саванн и ксерофитных редколесий распространены преимущественно на возвышенных равнинах, высоких плато, хорошо дренированных предгорных равнинах и древних террасах. На более молодых или обновляющихся в результате эрозии поверхностях и менее выветрелых породах ожелезнение почвы не выражено или проявляется менее ярко.

Красные почвы высокотравных саванн имеют ряд реликтовых признаков, свидетельствующих об их развитии в условиях более влажного климата под лесной растительностью — муссонными тропическими лесами. Исчезновению этих лесов способствовали как природные, так и антропогенные факторы: вырубка и выжигание лесной растительности.

Почвы, принадлежащие к семейству ферроземов, имеют следующие морфологические признаки:

A1hf гумусовый горизонт имеет серый или серовато-бурый цвет, крупитчатую структуру, часто легкий гранулометрический состав; поверхность почвы весьма часто покрыта железистым или кремниевым щебнем, железистыми конкрециями за счет их остаточного накопления по мере выдувания или смывания мелкозема; мощность гумусового горизонта составляет 10—20 см, переход в нижележащий горизонт постепенный;

А1BmFe — переходный гумусово-метаморфический горизонт буровато-красного цвета, более ярко окрашен, чем предыдущий; гранулометрический состав несколько более тяжелый, структура непрочная, комковатая, мощность горизонта варьирует в пределах 30—40 см;

BtmFe — горизонт иллювиально-метаморфический, более тяжелого гранулометрического, состава, чем вышележащие горизонты, более компактного сложения, с выраженной комковато-ореховатой структурой; по граням структурных отдельноcтей видны местами тонкие глянцеватые пленки коллоидного вещества; цвет этого горизонта ярче предыдущего — кирпично-красный или оранжевый с темными железистыми и марганцовистыми конкрециями; он начинается на глубине 50—60 см от поверхности, а нижняя граница его проходит на глубине 100—150 см;

С— материнская порода ферсиаллитного состава; в случае образования почв на древней коре выветривания сохраняется структура породы; в красно-бурых почвах сухих саванн в нижней части профиля имеется карбонатный конкреционный горизонт Всa.

Во влажных саваннах часто встречаются лёссивированные и латеритизированные ферроземы, где горизонт А1 имеет буровато-серый цвет, ниже идет иллювиальный горизонт BtmFe значительно более тяжелого гранулометрического состава, часто с обильными железистыми конкрециями, а местами с плотным латеритным горизонтом — свидетелем предшествующей гидроморфной стадии развития этих почв.

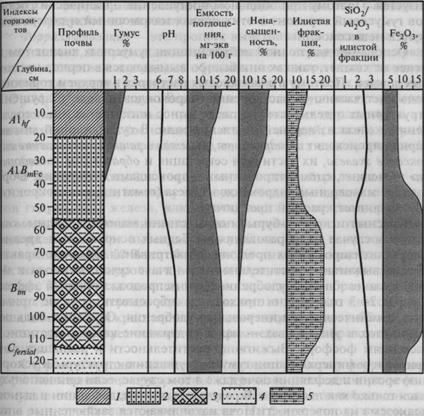

Содержание гумуса в ферроземах обычно невысокое — 2—3 %, состав гумуса слабо изучен; единичные анализы показывают гуматно — фульватный или фульватно-гуматный состав с отношением Сгк/Сфк, близким к единице (рис. 20.3).

Реакция почв в верхней части профиля слабокислая или нейтральная, в нижней — слабощелочная. Во многих случаях в глубокой части профиля глубже 1,0—1,5 м обнаруживаются карбонаты кальция. Емкость поглощения — 10—20 мг экв на 100 г почвы. Степень ненасыщенности в верхних горизонтах красных почв саванн около 15—25, в красно-бурых — 5—15 %. Среди глинистых минералов значительную долю составляют иллит, гидрослюды и смешаннослойные минералы; на долю каолинита приходится лишь 20—30 %. Поэтому в валовом анализе илистой фракции отношение Si02/Al203 составляет 3,0—3,2. Максимальное содержание илистой фракции наблюдается в нижней части профиля в горизонте Втt.

Несмотря на то? что многие ферроземы имеют ярко-красный цвет, валовое содержание в них железа в ряде случаев невелико и составляет 3—7 %. Яркая окраска связана с преобладанием маловодных гидроксидов железа. Но в ряде случаев в латеритизированных (обогащенных железистыми конкрециями) почвах содержание Fe203 достигает 15—20%.

Постоянно высокие температуры и резко изменяющееся по сезонам года увлажнение представляют характерные особенности гидротермического режима ферроземов и определяют в значительной мере направление современных процессов выветривания и почвообразования. В отличие от постоянно-влажных экваториальных областей с широким развитием явлений ферраллитизации продуктов выветривания и почв в переменно-влажных областях с продолжительным сухим периодом процессы выветривания не достигают ферраллитной стадии ни в коре выветривания, ни в почвах.

Во влажные летние сезоны, в период активной вегетации травянистой растительности идет гумификация растительных остатков; в сухой и жаркий зимний период гумусовые вещества полимеризуются и частично закрепляются в верхней части профиля, но значительная часть гумусовых веществ и органических остатков минера-

Рис. 20.3. Профиль феррозема. Генетические горизонты: 1 — гумусовый гуматно-фульватный; 2 — переходный гумусово-мета- морфический; 3 — иллювиально-метаморфический; 4 — ферсиаллитная или ферсиаллитно- карбонатная почвообразуюшая порода. Состав илистой фракции: 5 — каолинит-иллит-монтмориллонитовый

лизуется. Поэтому при обильном поступлении органических остатков гумусовый горизонт в этих почвах маломощный и содержание гумуса невысокое.

Оснований для полной нейтрализации гумусовых кислот тем не менее не хватает, так как они быстро вымываются в период муссонных дождей. Поэтому в слабокислых растворах в верхнем горизонте почв идет частичное растворение гидроксидов железа, разрушение структурных отдельностей, а также вынос илистых частиц и соединений железа из верхней части профиля. В сухой жаркий зимний период происходят дегидратация, кристаллизация и закрепление гидроксидов железа, их частичная сегрегация и образование «псевдопеска» — мелких, сцементированных гидроксидами конкреций. Образование маловодных гидроксидов железа (гематита, липедокрокита) обусловливает красный цвет почв.

Красные и красно-бурые почвы саванн малоплодородны, особенно в случае их образования на бедных основаниями древних ферраллитизированных продуктах выветривания. Широко практикуемое выжигание растительности в начале сухого периода и использование золы для удобрения дают непродолжительный эффект, и через 2—3 года пашни приходится забрасывать, если не применять органические и минеральные удобрения. Особенно большой недостаток в этих почвах — малое содержание калия и доступного растениям фосфора. Выжигание растительности и распашка почв приводят к минерализации гумуса, ухудшению структуры и ускорению эрозии и дефляции почв даже в том случае, если они используются только как пастбища. В результате эрозии, дефляции и выноса мелкозема на поверхности почв накапливаются заключенные в почвенной массе обломки латеритных панцирей и железистых конкреций. Земледелие в областях распространения ферроземов имеет очаговый характер. В сухих саваннах необходимо орошение.

Дата добавления: 2014-05-19 ; просмотров: 1145 ; Нарушение авторских прав

Источник

Коричневые и красно-коричневые почвы

Эти почвы распространены в субтропических областях со средиземноморским типом климата, для которого характерны сухое жаркое лето и влажная теплая зима с очень непродолжительным снеговым покровом или совсем без него.

Коричневые и серо-коричневые почвы распространены преимущественно в горных районах под ксерофитными лесами и редколесьями в Западном Тянь-Шане и Памиро-Алтае, в Копетдаге и в сухих субтропиках Закавказья (в Армении, Восточной Грузии, Азербайджане и Дагестане). Коричневые и красно-коричневые почвы под сухими дубово-грабинниковыми лесами распространены в Крыму на южном склоне Главной Крымской гряды.

Эти почвы формируются в сухих субтропиках Средиземноморья в Южной Европе и Северо-Западной Африке, в Мексике, Калифорнии, в центральной части Чили, в Южной Африке, Южной и Юго- Восточной Австралии. Небольшие ареалы коричневых почв имеются в субтропических горных районах восточной Азии в Китае.

Климатические условия областей распространения коричневых почв имеют некоторые общие черты: резкие изменения условий увлажнения в течение года; для них характерны короткая, мягкая, влажная, бесснежная или малоснежная зима и длинное, очень сухое и теплое лето. Среднегодовое количество осадков, основная часть которых выпадает весной, составляет 350—650 мм. Температура наиболее холодного месяца в этих областях колеблется от +1 до —2,5°С, а самого теплого месяца — около 20—21 «С. Среднегодовая температура составляет 9—10 °С. Почвы не промерзают, период вегетации продолжается 190—215 дн., а безморозный период — 205—230 дн. Сумма температур выше 10 °С лежит в пределах 3000—4500 °С.

Почвы развиваются на различных по гранулометрическому и химическому составу породах: продуктах выветривания изверженных и осадочных пород, различных рыхлых отложениях (лёссовидных суглинках и глинах, преимущественно карбонатных).

Коричневые почвы образуются под ксерофитными дубово-грабовыми лесами, лесами из клена и грецкого ореха. В Средиземноморье часто к коричневым почвам приурочены заросли вечнозеленых кустарников типа фриганы, шибляка и др.

Коричневые почвы имеют следующий морфологический профиль.

А1h — гумусово—аккумулятивный горизонт мощностью 30—50 см, имеет коричневый или серовато-коричневый цвет, комковато-капролитовую, а в нижней части горизонта комковато-ореховатую структуру; гранулометрический состав его постепенно утяжеляется в нижней части горизонта;

Bt — метаморфический оглиненный, насыщенный кальцием горизонт, лежит на глубине 40—80 см и глубже, имеет более тяжелый гранулометрический состав и более яркую коричневую или красновато-коричневую окраску. Структура его ком- ковато-ореховатая, местами по граням видны слабо выраженные глинистые пленки, в нижней части горизонта в сухое время года можно видеть по порам мицеллярные новообразования карбоната кальция;

Вmса — оглиненный иллювиально-карбонатный горизонт, имеет более светлую коричневато-буроватую окраску, плотный, ореховато-призматический, имеются новообразования карбонатов кальция в форме прожилок, конкреций, часто плотно сцементированных; мощность и глубина залегания горизонта варьируют. В типичных коричневых почвах он ограничивается пределами первого метра;

Ссa — почвообразующая порода начинается на глубине 120—130 см, оглинен- ность уменьшается, так же как и уменьшается содержание карбонатов.

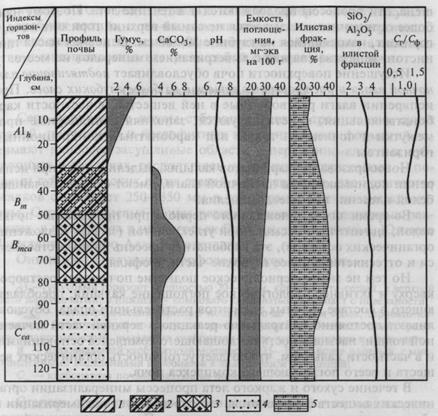

Анализы вскрывают главные особенности коричневых почв (рис. 20.1). Гумусовый горизонт имеет мощность около 40—50 см; содержание гумуса в верхней части горизонта A1h — 5—7 %. С глубиной наблюдается постепенное падение содержания гумуса. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием и глинистыми минералами.

В верхней части профиля почвы имеют нейтральную реакцию, сменяющуюся в карбонатном горизонте щелочной. Карбонатный горизонт в типичных коричневых почвах начинается в нижней части гумусового горизонта, максимум карбонатов находится на глубине 70—80 см.

Содержание илистой фракции в почве выше, чем в почвообразующей породе. Максимальное содержание ила приурочено к горизонту Вт, где оно составляет 50—60 %.

Почвы имеют высокую емкость поглощения (30—40 мк • экв на 100 г), насыщены основаниями. В составе поглощенных оснований преобладает кальций, но часто содержится много магния, что связано с преобладанием в илистой фракции минералов группы монтмориллонита.

Генетические особенности коричневых почв определяются в значительной мере их гидротермальным режимом.

В течение зимнего влажного и относительно теплого периода идет интенсивное выветривание первичных и образование вторичных глинистых минералов гидрослюдисто-монтмориллонит-иллитового состава. Подвижные продукты выветривания во влажный зимний период вымываются из верхних частей почвенной толщи на большую или меньшую в зависимости от количества осадков глубину. Обычно легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты) совершенно удаляются из почвенного профиля, в то время как менее растворимые карбонаты кальция откладываются на глубине 30—50 см и глубже, образуя карбонатный иллювиальный горизонт. В наиболее влажных климатических условиях карбонатный горизонт находится в более глубоких частях профиля или совсем отсутствует.

Во влажные зимний и весенний периоды протекают процессы гумификации и в значительной мере минерализации растительных остатков, происходящие в условиях нейтральной или слабощелочной среды, богатой основаниями.

В течение жаркого и засушливого лета процессы выветривания значительно замедляются, особенно в верхнем, наиболее сухом, горизонте, в то время как на некоторой глубине, где почва менее иссушена, эти процессы продолжаются и в течение лета. Поэтому наиболее оглиненным оказывается не самый верхний горизонт почв, а горизонт, находящийся на глубине 30—80 см. Основная масса глинистого вещества связана с выветриванием минералов на месте.

Рис. 20.1. Профиль коричневой почвы. Генетические горизонты: 1 — гумусово-аккумулятивный гуматно-кальциевый; 2— метаморфический оглиненный сиаллитный; 3— оглиненный иллювиально-карбонатный; 4— сиаллитно- карбонатная почвообразуюшая порода. Состав илистой фракции: 5 — преимущественно монтмориллонитовый

Иссушение поверхности почв обусловливает подтягивание пленочной влаги и растворенных веществ из более глубоких слоев. При испарении влаги растворенные в ней вещества, в частности карбонаты кальция, кристаллизуются, заполняя капиллярные промежутки в почвенной толще над карбонатным конкреционным горизонтом.

Новообразования карбонатов кальция, выделившиеся при испарении поднимающейся пленочной влаги, имеют форму тончайшей белой плесени, или псевдомицелия.

Во время зимнего дождливого периода при промывании почвы водой, значительно насыщенной углекислотой (за счет разложения органических остатков), эта карбонатная плесень вновь растворяется и оттесняется в более глубокие части профиля.

Но тем не менее периодическое поднятие почвенных растворов кверху и активное биологическое поглощение кальция, преобладающего в составе зольных элементов растительного опада, обусловливают постоянно нейтральную реакцию в верхней части почвенной толщи, насыщенность поглощающего комплекса основаниями, и в частности кальцием, что создает устойчивость органических веществ и всего поглощающего комплекса почв.

В течение сухого и жаркого лета процессы минерализации органических веществ замедляются, что способствует полимеризации и сохранению в почвах гумусовых веществ. Поэтому содержание гумуса в коричневых почвах составляет обычно 4—7 %, а в серо-коричневых — 3—4 % со значительным преобладанием группы гуми- новых кислот (Сг/Сф 1,5—2,0). Освобождающиеся при выветривании оксиды железа в сухой период дегидратируются, что придает почве красновато-коричневый оттенок, особенно яркий в горизонте максимального оглинивания. На красноцветных продуктах выветривания известняков terra rossa, широко распространенных в областях со средиземноморским климатом, весь профиль почв приобретает красноватый цвет. Они выделяются как красно-коричневые (или красноцветные коричневые) почвы.

Коричневые почвы обладают высоким естественным плодородием и широко используются в земледелии, садоводстве и виноградарстве. Они имеют достаточные запасы азота и валового фосфора, однако подвижных форм фосфора в них недостаточно. Препятствием к их еще более широкому использованию является, во-первых, наличие сухого летнего периода, в течение которого многие культуры требуют полива, и, во-вторых, частое нахождение их в условиях горного рельефа, где земледелие зачастую невозможно, а садоводство и виноградарство влекут за собой сильную эрозию почв.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 2361 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник