Как жили крестьяне в средние века? История крестьян

Современные люди имеют самые смутные представления о том, как жили крестьяне в Средние века. Это неудивительно, ведь быт и обычаи в деревни сильно изменились за эти столетия.

Возникновение феодальной зависимости

Термин «Средние века» больше всего применим к Западной Европе, потому что именно здесь имели место все те явления, которые прочно связаны с представлениями о средневековье. Это замки, рыцари и многое другое. У крестьян в этом обществе было свое место, которое практически не менялось в течение нескольких столетий.

На рубеже VIII и IX вв. во Франкском государстве (оно объединяло Францию, Германию и большую часть Италии) произошел переворот в отношениях вокруг владения землей. Сложилась феодальная система, которая и была основой средневекового общества.

Короли (обладатели верховной власти) опирались на поддержку армии. За службу приближенные монарха получали большие земельные угодья. Со временем появился целый класс зажиточных феодалов, которые имели огромные территории внутри государства. Крестьяне, жившие на этих землях, становились их собственностью.

Значение церкви

Еще одним крупным собственником угодий стала церковь. Монастырские наделы могли охватывать множество квадратных километров. Как жили крестьяне в Средние века на таких землях? Они получали небольшой личный надел, а в обмен на это должны были трудиться определенное число дней на территории владельца. Это было экономическое принуждение. Оно затронуло почти все европейские страны, кроме Скандинавии.

Церковь играла большую роль в закрепощении и обезземеливании жителей деревни. Жизнь крестьян легко регулировалась духовными властями. Простолюдинам внушалась мысль о том, что безропотная работа на церковь или передача ей земли позже отразится на том, что случится с человеком после смерти на небесах.

Обнищание крестьян

Существовавшее феодальное землевладение разорило крестьян, почти все они жили в заметной нищете. Это было связано с несколькими явлениями. Из-за регулярной воинской повинности и работы на феодала крестьяне были оторваны от собственной земли и практически не имели времени заниматься ею. Кроме того, на их плечи ложились самые разные налоги со стороны государства. Средневековое общество было основано на несправедливых предрассудках. Например, крестьяне облагались самыми высокими судебными штрафами за проступки и нарушения законов.

Жители деревни лишались собственной земли, но никогда не сгонялись с нее. Именно натуральное хозяйство было тогда единственным способом выжить и заработать. Поэтому феодалы предлагали безземельным крестьянам брать у них землю в обмен на многочисленные обязательства, которые описаны выше.

Прекарий

Основным механизмом возникновения европейского крепостного права был прекарий. Так назывался договор, который заключался между феодалом и нищим безземельным крестьянином. В обмен на владение наделом пахарь обязывался или платить оброк, или выполнять регулярную барщину. Средневековая деревня и ее обитатели часто целиком были связаны с феодалом договором прекарий (буквально «переданного по просьбе»). Пользование могло быть дано на несколько лет или даже пожизненно.

Если сначала крестьянин оказывался только в земельной зависимости от феодала или церкви, то со временем из-за обнищания он терял и личную свободу. Этот процесс закрепощения становился следствием тяжелого экономического положения, которое переживала средневековая деревня и ее обитатели.

Власть крупных землевладельцев

Бедняк, который был не в состоянии уплатить весь долг перед феодалом, попадал в кабалу по отношению кредитору и фактически превращался в раба. В целом это приводило к тому, что крупные земельные хозяйства поглощали мелкие. Этому процессу также способствовал рост политического влияния феодалов. Благодаря большой концентрации ресурсов они становились независимыми от короля и могли делать на своей земле все, что хотели, не считаясь с законами. Чем больше средние крестьяне попадали в зависимость от феодалов, тем сильнее росло могущество последних.

То, как жили крестьяне в Средние века, часто зависело еще и от правосудия. Этот вид власти также оказывался в руках феодалов (на их земле). Король мог объявить об иммунитете особенно влиятельного герцога, чтобы не идти с ним на конфликт. Привилегированные феодалы могли без оглядки на центральную власть судить своих крестьян (иначе говоря, свою собственность).

Иммунитет также давал право крупному владельцу лично собирать все денежные поступления, шедшие в казну короны (судебные штрафы, налоги и другие поборы). Также феодал становился предводителем ополчения крестьян и солдат, которое собиралось во время войны.

Иммунитет, даруемый королем, был лишь формальным оформлением той системы, частью которой было феодальное землевладение. Крупные собственники владели своими привилегиями задолго до получения разрешения со стороны короля. Иммунитет лишь придавал законность порядкам, при которых проходила жизнь крестьян.

Вотчина

До того как произошел переворот в земельных отношениях основной хозяйственной единицей Западной Европе была сельская община. Также их называли марками. Общины жили свободно, но на рубеже VIII и IX веков они ушли в прошлое. На их место пришли вотчины крупных феодалов, которым подчинялись крепостные общины.

Они могли быть самыми разными по своей структуре, в зависимости от региона. Например, на севере Франции были распространены крупные вотчины, которые включали в себя по несколько деревень. В южных же провинциях общего франкского государства средневековое общество в селе жило в маленьких вотчинах, которые могли ограничиваться дюжиной дворов. Эта разделение по европейским регионам сохранилось и просуществовало вплоть до отказа от феодальной системы.

Структура вотчины

Классическая вотчина делилась на две части. Первой из них был господский домен, где крестьяне работали в строго определенные дни, отбывая свою повинность. Вторая часть включала в себя дворы сельских жителей, из-за которых они и попадали в зависимость от феодала.

Труд крестьян обязательно применялся и в барской усадьбе, которая, как правило, была центром вотчины и господского надела. Она включала в себя дом и двор, на котором были различные хозяйственные постройки, огороды, сады, виноградники (если позволял климат). Также здесь работали господские ремесленники, без которых также не мог обойтись землевладелец. В усадьбе также часто были мельницы и церковь. Все это считалось собственностью феодала. То, чем владели крестьяне в Средние века, находилось на их участках, которые могли располагаться чересполосно с наделами землевладельца.

Зависимые сельские труженики должны были работать на участках феодала с помощью своего инвентаря, а также пригонять сюда свой скот. Реже использовались настоящие рабы (этот социальный слой был гораздо меньшим по численности).

Пахотные наделы крестьян соседствовали друг с другом. Они должны были пользоваться общим участком для выпаса скота (эта традиция осталась со временем свободной общины). Жизнь такого коллектива регулировалась с помощью сельского схода. На нем председательствовал староста, который избирался феодалом.

Особенности натурального хозяйства

В вотчине преобладало натуральное хозяйство. Это было связано с малым развитием производственных сил в деревне. Кроме того, в селе не было разделения труда между ремесленниками и крестьянами, что могло бы повысить его производительность. То есть ремесленные и домашние работы появлялись как побочное явление сельского хозяйства.

Зависимые крестьяне и ремесленники обеспечивали феодала различной одеждой, обувью, а также необходимым инвентарем. То, что производилось в вотчине, по большей части использовалось при дворе хозяина и редко оказывалось в личной собственности крепостных.

Крестьянская торговля

Отсутствие циркуляции товаров тормозило торговлю. Тем не менее неправильно говорить, что ее вовсе не было, и крестьяне в ней не участвовали. Имели место рынки, ярмарки, а также денежное обращение. Однако все это никак не сказывалось на жизни деревни и вотчины. Крестьяне не имели никаких средств к самостоятельному существованию, и хилая торговля не могла помочь им откупиться от феодалов.

На средства, вырученные с торговли, в деревне покупали то, что не могли произвести самостоятельно. Феодалы приобретали соль, оружие, а также редкие предметы роскоши, которые могли привезти купцы из заморских стран. Сельские жители в таких сделках не участвовали. То есть торговля удовлетворяла только интересы и потребности узкой верхушки общества, у которой имелись лишние деньги.

Крестьянский протест

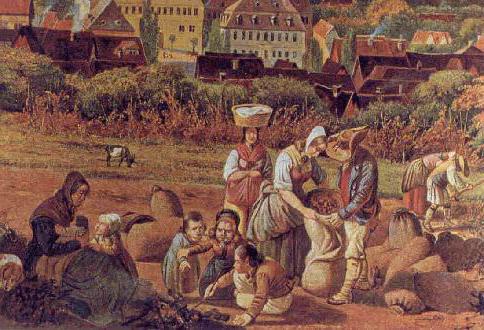

То, как жили крестьяне в Средние века, зависело от размера оброка, который уплачивался феодалу. Чаще всего его отдавали в натуральной форме. Это могло быть зерно, мука, пиво, вино, домашняя птица, яйца или ремесленные изделия.

Лишение остатков имущества вызывало протест крестьянства. Он мог выражаться в различных формах. Например, сельские жители бежали от своих угнетателей или даже устраивали массовые бунты. Крестьянские восстания каждый раз терпели поражения из-за стихийности, раздробленности и неорганизованности. В то же время даже они приводили к тому, что феодалы старались зафиксировать размер повинностей для прекращения их роста, а также увеличения недовольства среди крепостных.

Отказ от феодальных отношений

История крестьян в Средние века — это постоянное противостояние с крупными землевладельцами с переменным успехом. Эти отношения появились в Европе на руинах античного общества, где вообще царствовало классическое рабство, особенно ярко выражавшееся в Римской империи.

Отказ от феодальной системы и закрепощения крестьян произошел в Новое время. Ему поспособствовало развитие экономики (в первую очередь легкой промышленности), промышленный переворот и отток населения в города. Также на рубеже Средневековья и Нового времени в Европе возобладали гуманистические настроения, которые ставили свободу личности во главе всего остального.

Источник

§ 16. В трудах и заботах о хлебе насущном: крестьянство

§ 16. В трудах и заботах о хлебе насущном: крестьянство

Образ жизни средневекового крестьянина

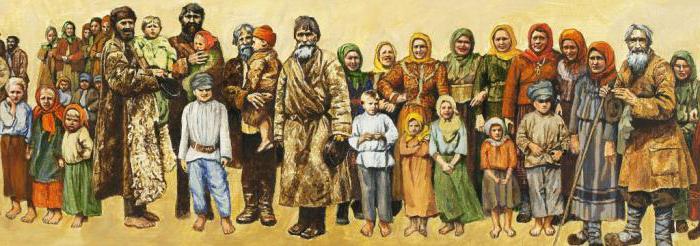

Самым многочисленным сословием средневекового общества было крестьянство. Крестьяне кормили другие группы населения, но положение самих земледельцев было тяжелым. Детей в семьях рождалось, как правило, много, но из-за плохой пищи и болезней лишь некоторые из них доживали до совершеннолетия. Каждому в крестьянской семье находилась работа: мужчины трудились на своей и господской пашне; женщины занимались домашним хозяйством, пряли и ткали; дети помогали взрослым или пасли скот: овец, свиней, коз, коров.

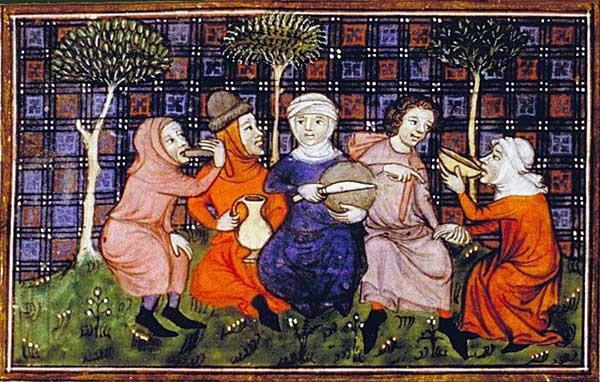

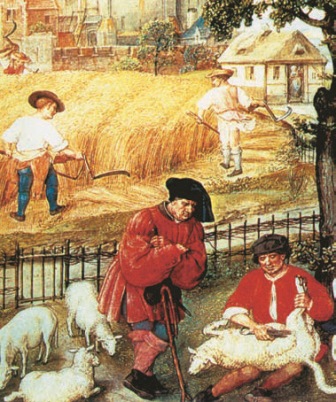

Сенокос. Средневековый рисунок

Дом, построенный из жердей или бревен, служил крестьянской семье жилищем. Его крыша была покрыта соломой, которая в голодные годы шла на корм скоту. Трубы не было. Вместо нее в кровле было сделано отверстие, через которое уходил дым из открытого очага. В крестьянском доме всегда царил полумрак. Узкие маленькие оконца, затянутые бычьим пузырем, плохо пропускали дневной свет. Зимой, чтобы сберечь тепло, их и вовсе затыкали тряпками или соломой. Оконные стекла были большой редкостью и имелись лишь в церквях и домах богатых феодалов. В одном помещении крестьяне и спали, и готовили еду, а зимой даже держали скотину. Обстановка была убогой: грубо сколоченный стол, несколько лавок вдоль стен, самодельные полки, широкая кровать и деревянный сундук, который использовали для хранения одежды.

Одевались в Средние века просто. Крестьянки долгими зимними вечерами ткали грубое льняное или шерстяное полотно, из которого затем шили для себя рубашку с широкими рукавами и рабочую блузу, а также холщовую рубаху и полотняные штаны для мужа. Обувь была либо полностью деревянной, либо с кожаным верхом на деревянной подошве.

Крестьянская пища была простой и однообразной. Семья земледельца питалась хлебными лепешками и кашей из дробленых зерен ячменя или ржи, которые варились в чугунном котелке. Скудное питание дополняли выращенные на участке возле дома репа, редька, брюква, капуста, бобы, лук, яблоки и крыжовник. Ели также рыбу. Крестьяне пили молоко, виноградное вино или пиво, а также напиток из вереска, можжевельника или зверобоя. Мясо ели только по праздникам. Плохое питание, тяжелая работа, частые войны сказывались на продолжительности жизни. Редко кто из жителей средневековой Европы доживал до 30 лет, а человек, достигший 50 лет, считался старым.

Сначала крестьянские поселения были небольшими: всего два-три десятка дворов, но постепенно деревни разрастались. В центре деревни находилась площадь и колодец, вокруг которых стояли дворы земледельцев. Территория поселения была обнесена деревянной изгородью, а иногда даже валом и рвом. Крестьяне надеялись, что эти заграждения защитят их от враждебного мира. Именно поэтому селиться за изгородью никто не решался.

Крестьяне одной деревни составляли общину. Собираясь вместе, они избирали старосту и решали важнейшие вопросы сельской жизни. Главной задачей крестьянской общины было регулирование земельных отношений. Поскольку чаще всего крестьянская пашня располагалась чересполосно, нужно было объединять усилия в сельскохозяйственных работах. Община определяла, какой клин какой культурой нужно засеивать, когда следует начинать сев, обрабатывать поле и убирать урожай. На сходах крестьяне решали также земельные споры, распределяли между собой феодальные повинности и строго следили за их выполнением всеми земледельцами.

С согласия феодала община определяла порядок пользования общими угодьями. Она разрешала рубить дрова или собирать хворост в лесу, окружавшем деревню, охотиться на некоторые виды дичи, собирать дикие фрукты и ягоды. Крестьяне сами определяли, когда и сколько рыбы можно ловить в реке, где косить сено, на каких пустошах пасти скот. Крестьянская община оказывала помощь бедным, вдовам, сиротам, следила за порядком в деревне, поддерживала в хорошем состоянии дороги, церковь или часовню, содержала христианского священника, следила за соблюдением бытовых и культурных традиций. Все жители деревни должны были подчиняться решениям, принятым общиной. На нарушителя порядка налагался штраф, а за серьезные проступки его могли изгнать из деревни. Судьба изгнанного (изгоя) была печальна. Он лишался своего надела и чаще всего погибал.

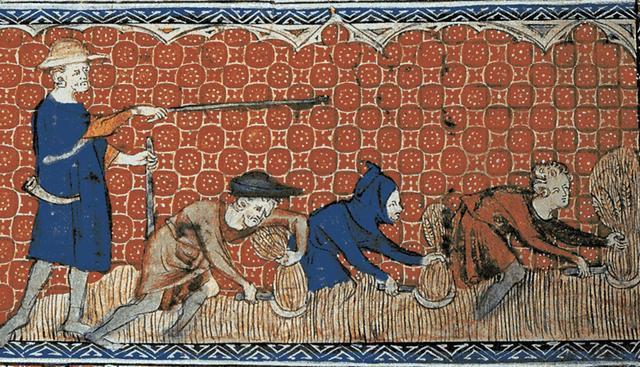

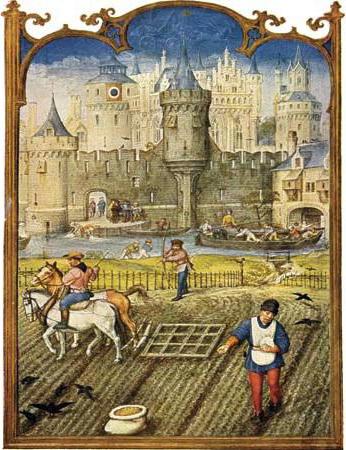

Сельскохозяйственные работы. Средневековый рисунок

Мировоззрение средневекового крестьянина

Каждый земледелец считал себя частью общины и старался ничем не отличаться от других. Большинство крестьян были неграмотными. Дети помогали взрослым по хозяйству, поэтому часто у них не было времени посещать школу, которую обычно открывали при церкви. Мировоззрение крестьян представляло собой причудливое соединение христианских и языческих представлений.

Крестьяне на пашне. Средневековый рисунок

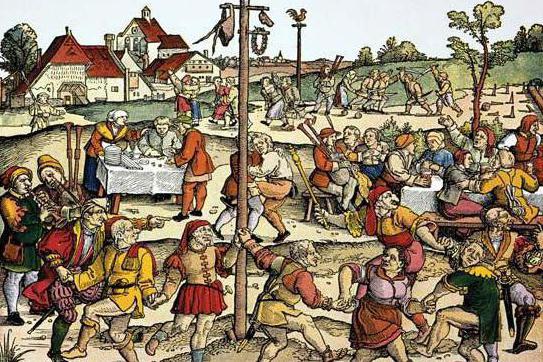

Земледельцы, как и все христиане, соблюдали посты, ходили в церковь и, одновременно с этим, торжественно отмечали приход весны, с заклинаниями обходили пашню, чтобы повысить урожай, шумели, пытаясь прогнать надвигающуюся бурю.

Феодалы презрительно относились к крестьянам, считая их грубыми, неотесанными, подобными диким зверям. Рыцари считали, что даже в рай попадут только «благородные». Феодалы придумывали про крестьян обидные поговорки: «Спина Жака-простака все вынесет» или «Мужик тот же бык, только без рогов».

Крестьяне платили феодалам той же монетой. Представления земледельцев о себе и своем месте в обществе нашли отражение в крестьянских песнях, сказках и поговорках. Особенно волновали земледельца тяжелые повинности, которые он должен был нести в пользу феодала. В Англии во второй половине XII века сеньору требовалось отдавать половину доходов. Остатка едва хватало, чтобы прокормить семью. «По свету бродит отчаяние и горе; насколько лучше сразу погибнуть, чем так трудиться», – пелось в песне бедняка, разоренного многочисленными поборами. Крестьяне считали, что их зависимое положение установлено Богом, и не выступали против него. Но они требовали уважения к себе и своему труду. В отличие от феодалов, считавших физическую работу уделом «неблагородных», божьим наказанием за их грехи, земледельцы рассматривали труд как достоинство, высшую христианскую добродетель.

Сбор урожая. Средневековая миниатюра

Новые черты в сельском хозяйстве

Изменения в жизни крестьянина происходили очень медленно. В самом начале Средневековья поле пахали легким плугом или вскапывали лопатой. После пахоты комья земли рыхлили мотыгой, а порой даже руками. Прополку делали редко. Выросшие колосья жали серпами, стараясь срезать стебли у самого корня, чтобы затем использовать солому в качестве корма для скота. С помощью палок или цепов колосья молотили – выбивали из них зерно, которое затем веяли – отсеивали от шелухи.

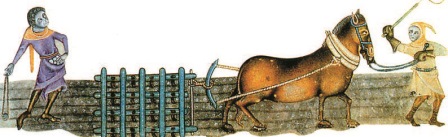

Мельница. Средневековый рисунок

Единственным удобрением был навоз, да и того из-за малого количества скота у крестьян часто не хватало. Из-за отсутствия хороших орудий труда и нехватки удобрений почва медленно восстанавливала свое плодородие. Урожаи были очень низкими. Неурожаи и голод в Средние века случались довольно часто. Чтобы хоть как-то выжить в голодные годы, крестьяне объедали листья с деревьев, выкапывали из земли коренья, ели древесную кору, жарили мелких грызунов. Из-за натурального хозяйства голод иногда носил местный характер. В одном районе люди могли умирать от нехватки пищи, а рядом, в 200–300 км, царило изобилие продуктов.

В XI–XIII веках в жизни Западной Европы произошли коренные изменения. Поле стали вспахивать легким плугом несколько раз или использовать тяжелый колесный плуг, который тянули 6–8 волов. Для разрыхления земли применяли орудие с металлическими зубьями – борону. Лучше обработанная земля стала давать более высокие урожаи. Широкое распространение получил хомут. Это позволило применять в сельскохозяйственных работах не неповоротливых волов, а более выносливых лошадей, которых стали подковывать. Повышению урожаев способствовало и постепенное распространение нового способа обработки пашни – трехполья. При изготовлении муки удалось уменьшить потери зерна. Вместо ручных приспособлений для растирания зерна все большее распространение стали получать водяные и ветряные мельницы. Все эти изобретения привели к улучшению жизни крестьян. Население значительно увеличилось, и крестьянам стало не хватать земель. Для того чтобы прокормить себя, земледельцы стали осваивать новые территории: корчевать лес, осушать болота, распахивать пустоши.

Крестьяне были самой многочисленной группой феодального общества, кормившей другие сословия. Крестьяне отличались особым взглядом на мир и образом жизни, для решения важнейших вопросов они объединялись в общину. В XI–XIII веках в сельском хозяйстве Западной Европы произошли важные изменения.

(Средневековый поэт Вернер Садовник)

1. Какое положение занимало крестьянское сословие в феодальном обществе? Каковы были условия жизни крестьян?

2. Что такое крестьянская община и какие вопросы она решала?

3. Как относились к труду крестьяне и феодалы? Как рыцари отзывались о крестьянах?

4. Какие изменения произошли в сельском хозяйстве после XI века?

Используя материалы этого параграфа и § 5, дайте характеристику крестьянскому сословию (план характеристики см.: задание к § 14).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

1. О хлебе насущном Французский поселок. – Сельский дом. – Зимние посиделки. – Фермеры, землепашцы и подёнщики. – Меры площади. – Огород. – Злаки. – Скот. – Сезонные работы

1. О хлебе насущном Французский поселок. – Сельский дом. – Зимние посиделки. – Фермеры, землепашцы и подёнщики. – Меры площади. – Огород. – Злаки. – Скот. – Сезонные работы Горожане составляли лишь небольшую часть населения Франции, большинство проживало в деревнях

В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ: МЕДИЦИНА В ГРЕЦИИ

В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ: МЕДИЦИНА В ГРЕЦИИ Я врачеванье открыл; целителем я именуюсь В мире, и всех на земле мне трав покорствуют свойства… Овидий. Метаморфозы, I, 523—524 Историю возникновения медицины у древних народов вкратце изложил уже в 1488 г. в своей «Речи о значении

О ежедневных трудах.

О ежедневных трудах. Праздность – враг души, а поэтому в определенное время браться должны быть заняты трудом телесным, в другое же время – душеспасительным чтением. А поэтому считает нужным распределить время так, чтобы от Пасхи до 1 октября, выйдя рано, с часа первого и

О главных заботах руководителя

О главных заботах руководителя Руководитель должен обеспечить поставку оружия в соответствии со своими средствами. Каждый отдел должен иметь надлежащие инструменты, полноценные ресурсы и информационное обеспечение для ведения сражения. Если эти вещи делаются в

Русколань и Роксалания в первоисточниках и трудах историков

Русколань и Роксалания в первоисточниках и трудах историков История России, как и история Руси, – это история собирания русских земель под дланью царей московских и ранее великих князей киевских и это история великого расселения русского народа, история разрастания

Русколане в трудах древних историков

Русколане в трудах древних историков Немало легенд и исторических известий о сарматах и роксаланах (русколанах) оставили нам античные историки.Самих сарматов почитали выходцами из Мидии – исторической области на северо-западе Иранского нагорья. Такого мнения

Закуски на хлебе

Закуски на хлебе Вероятно, никто специально не изобретал закусок на хлебе. Они появились на столе так же давно, как и сам хлеб: ломоть хлеба с солью, салом, маслом, луком и др. В. Солоухин пишет: «Или, скажем, взять маленький ломтик черного хлеба, намазать его маслом, положить

Глава 1. Атлантида в трудах Платона

Глава 1. Атлантида в трудах Платона Я обязан передавать то, что говорят, но верить этому не обязан. Геродот, История, VII, 152 Истоки мифа об Атлантиде следует искать у Платона, в его двух диалогах «Тимэй» и «Критий».Предполагают, что Платон родился в Афинах в 427 г. и умер там же

«ПРЕДПОЧИТАЮ ЖИТЬ НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ, НО НА СВОБОДЕ»

«ПРЕДПОЧИТАЮ ЖИТЬ НА ХЛЕБЕ И ВОДЕ, НО НА СВОБОДЕ» Эти слова принадлежат человеку, который, в отличие от других высокопоставленных дипломатов, не пошел на добровольное заклание, не согласился играть роль шпиона и врага народа, не принес себя в жертву ради интересов

Источниковедение в трудах А. А. Зимина (к 90-летию со дня рождения)[185]

Источниковедение в трудах А. А. Зимина (к 90-летию со дня рождения)[185] «Никакая наука не может существовать без тщательно разработанной методики. И, возможно, дальнейший прогресс источниковедения будет зависеть, прежде всего, от совершенствования приемов анализа

§ 3. Политико-правовые идеи в трудах арабских философов

§ 3. Политико-правовые идеи в трудах арабских философов Стремительное расширение Арабского халифата вовлекло в сферу арабской культуры наследие античной (особенно греческой) философии, научные достижения завоеванных стран и народов. В IX в. Багдад превратился в крупный

4) Пискаревский летописец в трудах по истории России

4) Пискаревский летописец в трудах по истории России Этот параграф специально посвящен рассмотрению тех проблем и тем, для изучения которых привлекался Пискаревский летописец. Как уже отмечалось, многие историки обращались к Пискаревскому летописцу для решения многих

В едином хлебе

В едином хлебе Учёные пишут, что понятие о роде, о большой семье, по мысли наших предков, включало сразу три связанные между собою категории единства: единство жилища, единство хозяйственное и, конечно, единство происхождения, то есть собственно родственную связь.Это

Источник