Растения и животные

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В лиственном лесу

Леса не только украшают Землю — они смягчают климат, поят водой реки, служат жильем зверю и птице, дают человеку многие ценные материалы и продукты. Почти четверть территории нашей страны покрыта лесами. Основную площадь (за исключением Камчатки и Дальневосточного края) занимают хвойные леса. Лиственные леса тянутся неширокой полосой вдоль южной границы лесной зоны в Европейской части и в Западной Сибири. Среди пород, слагающих эти леса, различают широколиственные (дуб, клен, ясень, бук, граб, ильм, вяз) и мелколиственные (береза и осина).

Осенью, когда воздух становится холоднее, листья у листопадных пород деревьев желтеют, так как при понижении температуры зеленый пигмент хлорофилл, содержащийся в них, разрушается, сохраняются лишь желтые пигменты. На снимке: клены осенью.

Основная широколиственная порода Русской равнины — дуб черешчатый. На Украине, в Крыму, на Кавказе, на Дальнем Востоке распространены другие виды дубов. Но совсем нет дуба в Сибири, за Уралом. В Европейской части дуб образует широкую полосу (подзону) широколиственных лесов — дубрав. К востоку эта полоса постепенно суживается и за Урал не переходит. Лишь в некоторых районах Алтая можно найти небольшие островки широколиственного — липового — леса. Такое распространение широколиственных лесов объясняется тем, что по мере продвижения в глубь континента климат становится суше и холоднее, а широколиственные породы не переносят резко континентального климата. На востоке, вблизи Тихого океана, климат теплый и влажный. Здесь, в Приамурье, в Уссурийском крае, также есть широколиственные леса. По видовому составу они гораздо богаче, чем европейские леса.

В дубравах затенение не так сильно, как, например, в еловом лесу. Дуб более светолюбив, чем ель. Кроны дубов не смыкаются плотно и образуют сравнительно разреженный полог. Широколиственный лес отличается от хвойного сложным ярусным строением. Еловый или сосновый лес на больших территориях обычно состоит лишь из единственного яруса деревьев одной породы. Подлеска в типичном еловом лесу не бывает. В широколиственных лесах обычно три яруса деревьев и кустарников. Под кронами крупных деревьев — дубов, кленов (остролистных и полевых), вязов, ильмов, ясеней — произрастают деревья меньшей величины: черемуха, клен татарский, боярышник, дикие яблони и груши. А под ними растет подлесок — крупные кустарники: орешник-лещина, европейский и бородавчатый бересклеты, волчьи ягоды (жимолость), крушина, калина. Помимо этих трех ярусов деревьев и кустарников в дубраве можно различить три, а то четыре яруса травянистых растений.

Наши широколиственные леса относятся к летне-зеленым лесам умеренного климата. Таким лесам для развития необходимы особые климатические условия. По крайней мере 4 летних месяца должны иметь температуру воздуха выше 10°. Средняя температура самого теплого месяца — от 13° до 23°, а самого холодного — не ниже —12°. Наибольшее количество осадков должно выпадать в теплое время года. Такие климатические условия определяют некоторые общие для основных широколиственных пород черты строения и развития: деревья покрыты листвой лишь летом; стволы и ветви защищены от зимнего испарения достаточно толстой корой, а почки у большинства пород — плотными, нередко смолистыми чешуями.

Общая поверхность листьев дерева огромна. Листья нужны ему не только для улавливания солнечной энергии и выработки органического вещества. С их поверхности беспрерывно испаряется вода, а это поддерживает в тканях дерева постоянное движение соков от корней к листьям. Корни поглощают из почвы воду и питательные вещества. Вода испаряется, а питательные вещества остаются в дереве и усваиваются им. После разложения опавших листьев вещества, накопленные ими, возвращаются в почву.

Листопад в нашем климате — необходимый для жизни дерева естественный процесс. Из холодной зимней почвы корни не могут всасывать воду, а листья, оставшиеся на зиму, продолжали бы испарять влагу, и дерево засохло бы. Кроме того, на облиственной кроне задержится огромная масса снега, под тяжестью которой дерево может сломаться. Сбрасывая осенью листья, дерево подготавливается к зимовке. Еще задолго до листопада в основании листового черешка появляется разъединяющий слой клеток. Связь листа со стеблем становится очень непрочной, и осенью даже легкий порыв ветра срывает лист. Листопад у каждого дерева совершается по-своему. Деревья одной породы, иной раз стоящие рядом, сбрасывают листья неодновременно. А у дуба даже есть две формы: дуб летний осенью обязательно сбрасывает листья, дуб зимний иногда остается на зиму покрытым сухими мертвыми листьями.

Опавшие листья, разлагаясь, удобряют почву. За год гектар дубравы получает более 5 т опада (листья, мелкие веточки и т. д.). Кроме того, прикрытая почва зимой не промерзает, так как подстилка очень плохой проводник тепла и вместе с толстым слоем снега препятствует охлаждению почвы. Все это создает в широколиственных лесах условия для произрастания многоярусной травянистой растительности.

В хвойном лесу растут невысокие кустарнички (например, черника, брусника и др.). Их побеги или сбрасывают осенью листву, или остаются с листьями, но на зиму они не отмирают. В широколиственном лесу побеги многих травянистых растений отмирают осенью или даже в начале лета, а весной развиваются новые из подземных запасающих органов — луковиц, клубней, корневищ. Некоторые травянистые растения сбрасывают листья не осенью, а весной, при появлении на деревьях листвы, которая затеняет почву и не дает возможности этим растениям использовать солнечный свет. У злаков и других травянистых растений, растущих в лесу, в условиях затенения, более широкие листовые пластинки, чем у родственных им видов, растущих на лугу или на болоте. Широкие листовые пластинки имеют и типичные для широколиственного леса растения: копытень, лютик кашубский, сныть, пролеска.

Вид лиственного леса беспрерывно меняется. Вот сошел последний снег; бурая поверхность почвы покрыта слоем разлагающихся листьев, опавших в прошлом году. А через несколько дней она оденется нежной зеленью первых весенних растений. Вскоре появятся и цветки. Кое-где в оврагах еще лежит снег, а рядом расцветают желтые или сиреневые хохлатки, золотистые и белые ветреницы, желто-цветные чистяк и гусиные луки, голубые пролески. Все эти многолетние растения называются эфемероидами. Ранней весной они образуют в лесу пестрый цветущий ковер. Но уже в начале лета, когда деревья покрываются листвой и кроны сильно затеняют почву, надземные части эфемероидов отмирают. Их подземные органы уже запасли питательные вещества, к осени на их корневищах разовьются зимующие почки, из которых ранней весной следующего года вновь появятся побеги.

В окраске весенних лесных цветков преобладают желтые, розовые и голубые тона. Они издалека видны бпыляющим насекомым — шмелям и бабочкам. Цветение растений в лесу начинается сразу после таяния снега, а разгар цветения отмечается во второй половине мая, когда на лугах и в хвойном лесу только еще начинается развитие растений. А через несколько недель распускаются листья дуба. Травяной покров становится еще ярче и зеленее. Зацветают деревья и кустарники. Черемуха покрывается белыми кистями цветов, далеко разливая в весеннем воздухе свой аромат.

Наступает лето. Деревья и кустарники полностью одеваются в зеленый наряд. В лесу усиливается затенение. Яркие весенние цветы отцвели. У большинства растений, цветущих летом, например у звездчатки, цветки белые; они опыляются преимущественно мухами.

Ближе к осени отцветают все лесные растения. Наступает осень. Листья деревьев и кустарников становятся золотисто-желтыми и багряными, а травянистые растения подсыхают и желтеют. Недолог этот красочный убор леса. Ветер и дождь оборвут последние листья, и оголенная дубрава станет светлой и прозрачной.

Зимой лес покрыт толстым слоем снега. Кажется, что жизнь растений замирает. Но, раскопав снег, можно увидеть: сквозь слежавшуюся листву пробиваются белесоватые ростки. И в каждом ростке различаются будущие листья, слившиеся со стеблем, и даже бутоны цветков. Под снегом растение не только живет, но и растет. Ближе к весне эти ростки станут значительно больше. А перед самым стаиванием снега, под его уже неглубоким слоем, ростки весенних растений-эфемероидов начинают зеленеть, а бутоны — окрашиваться. Развиваясь под снегом, эфемероиды более полно и продуктивно используют короткий весенний период.

Когда в глубине леса еще лежит снег, на опушке, на солнцепеке зацветает орешник. Пока на деревьях и кустарниках нет листвы, ветер свободно проникает в дубраву. Поэтому у орешника, опыляемого ветром, и расцветают в это время буро-желтые сережки тычиночных (мужских) цветков и пурпурные рыльца женских. Большинство остальных кустарников цветет, после того как лес покроется листвой. Их цветки опыляются насекомыми, а в густой тени леса для насекомых наиболее заметен белый цвет. Поэтому у большинства кустарников широколиственного леса — жимолости, черемухи, калины, рябины, боярышника — белые цветки.

Сезон цветения лиственных деревьев открывает ольха, опыляемая ветром. Сравнительно рано зацветает и главная порода широколиственного леса — дуб. На нем одновременно появляются и молодые листья и цветки. Мужские цветки, мелкие и невзрачные, собраны в соцветия — сережки. Они образуют большое количество суховатой пыльцы, легко переносимой ветром. Неподалеку от мужских сережек расцветают и женские цветки, сидящие на длинных красноватых стебельках. После оплодотворения завязь женского цветка разрастается, образуя плод — желудь. Поспевают желуди в сентябре, а прорастают весной. В это время под дубом в опавшей листве можно найти много проростков. Когда стебелек вытянется на несколько сантиметров и у проростка разовьется мощный корень, кончики корня будут оплетены нитями гриба (см. ст. «Симбиоз в растительном мире»), а на стебельке появятся настоящие листья. В первые годы дуб развивается очень медленно и лишь с девятилетнего возраста начинает расти быстрее — по 30—40 см в год.

Чина весенняя. Ландыш. Плоды ландыша (сверху вниз).

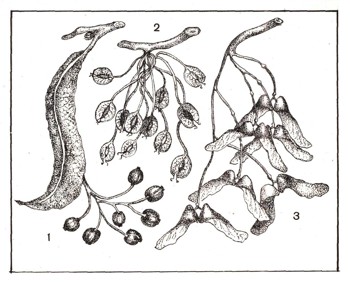

В разгар лета цветет липа. Она опыляется насекомыми, которых привлекают ее душистые цветки, собранные в соцветие — полузонтик. Плоды многих широколиственных древесных пород, в том числе липы и клена, распространяются ветром, для чего имеют особые приспособления — летучки, крылатки и т. п. Прорастают семена древесных пород ранней весной. Крылатка клена, еще лежащая на тающем снегу, уже может образовать корешки, а как только сойдет снег, начинают развиваться и семядоли.

У основания ствола дуба, березы и некоторых других пород имеется множество так называемых спящих почек. Если дерево повреждено, сломано ветром или спилено, из этих почек появляются побеги — пневая поросль. Из такой поросли вырастают новые деревья. Таким путем на месте срубленного леса иногда возникает лес порослевого происхождения. С хозяйственной точки зрения он малоценен, так как деревья здесь бывают более низкими и корявыми.

Основные породы в мелколиственных лесах — береза и осина. Обычно березовый лес возникает на месте сведенного хвойного или широколиственного, поэтому его называют вторичным лесом. Береза — дерево-пионер. Она первая захватывает освободившиеся площади. Выгоревшие или вырубленные участки ельника, как правило, зарастают березами, а под кронами зрелого березняка вырастают молодые ели. Постепенно они перерастают березы, заглушают их, и снова восстанавливается еловый лес. Так же может происходить смена мелколиственных пород широколиственными. Но в Западной Сибири, там, где климатические условия Не благоприятствуют развитию хвойных и широколиственных пород, березовые леса первичны.

Земляника. Плоды волчьего лыка. Плоды дуба — желуди (сверху вниз).

Мелколиственные породы — тополь, серая ольха, осина — размножаются кррневыми отпрысками. Корневая поросль возникает из почек, образовавшихся на корнях деревьев. Поэтому так непроходимы порослевые леса — ольшаники, осинники и молодые тополевые леса. Лиственные древесные породы часто используются в озеленении городов, в зонах отдыха, парках, лесозащитных полосах.

Лиственные (летнезеленые) леса широко распространены в Северном полушарии — в умеренной полосе Западной Европы, на юге Европейской части СССР и узкой полосой в Западной Сибири, а также в Крыму, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине, на севере Японских островов. В Северной Америке широколиственные леса сосредоточены в юго-восточной части континента по атлантическому побережью. В Южной Америке они встречаются только в Патагонии и на Огненной Земле; основная порода здесь — антарктический бук нотофагус. На других континентах Южного полушария широколиственных лесов нет.

В Западной Европе, Западной Украине, Крыму, на Кавказе довольно часто встречаются настоящие буковые леса. Есть они и в Северной Америке и на юго-востоке Канады. Здесь они состоят в основном из бука американского и сахарного клена.

Плоды деревьев, распространяемые ветром: 1 — липа; 2 — вяз; 3 — клен.

Дубрав помимо Западной Европы, Европейской части СССР, Дальнего Востока много и в Северной Америке, где, они занимают районы более континентальные, чем буковые леса. В североамериканских широколиственных лесах много и других пород — клены, орех, тюльпанное дерево, платан и др. Богаты и разнообразны широколиственные леса в Восточном Китае, Японии и южных частях Дальнего Востока. В более северных районах Китая и Японии встречаются дуб, орех, клены, софора, гледичия, павловния, айлант, магнолия, камелия и др. Южнее уже преобладают субтропики. Здесь наряду с дубом и кленом можно встретить пальмы, саговники и южные хвойные породы.

Источник

Русский язык. 10 класс

Конспект урока

Тема: Текст и его преобразование

Перечень рассматриваемых вопросов

Урок посвящён теме «Текст и его преобразование». На уроке обучающиеся получат возможность расширить знания о тексте, его признаках и строении, овладеют такими приемами информационной переработки текстов, как план, тезисы, конспект, реферат, познакомятся с правилами написания аннотации и рецензии, научатся редактировать собственные тексты.

Текст–основная коммуникативная единица, которая является результатом речевой деятельности человека. Текст характеризуется тематическим единством, смысловой цельностью и наличием грамматической связи между предложениями.

Тема текста – этопредмет (суть) какого-либо высказывания.

Идея текста – это главная мысль высказывания.

Микротема – часть общей темы текста.

Абзац – отрезок письменной речи, состоящий из одного или нескольких предложений.

Тип речи – определенное обобщенное значение текста: описание, повествование, рассуждение.

Описание – тип текста, в котором описываются особенности предметов и явлений, называются их признаки.

Повествование – тип текста, в котором рассказывается о действии, развивающемся во временной последовательности.

Рассуждение – тип текста, в котором передается течение мысли, раскрываются причинно-следственные связи.

Цепная связь – способ связи предложений в тексте, при котором каждое последующее предложение развивает предшествующее, как бы вытекает из него.

Параллельная связь – способ связи предложений в тексте, при котором все предложения не сцепляются, а сопоставляются по смыслу с первым.

План текста – объединение элементов текстовой информации.

Тезисы – кратко сформулированные основные мысли текстаекст–основная коммуникативная единица, которая является результатом речевой деятельности человека. Текст характеризуется тематическим единством, смысловой цельностью и наличием грамматической связи между предложениями.

Тема текста – этопредмет (суть) какого-либо высказывания.

Идея текста – это главная мысль высказывания.

Микротема – часть общей темы текста.

Абзац – отрезок письменной речи, состоящий из одного или нескольких предложений.

Тип речи – определенное обобщенное значение текста: описание, повествование, рассуждение.

Описание – тип текста, в котором описываются особенности предметов и явлений, называются их признаки.

Повествование – тип текста, в котором рассказывается о действии, развивающемся во временной последовательности.

Рассуждение – тип текста, в котором передается течение мысли, раскрываются причинно-следственные связи.

Цепная связь – способ связи предложений в тексте, при котором каждое последующее предложение развивает предшествующее, как бы вытекает из него.

Параллельная связь – способ связи предложений в тексте, при котором все предложения не сцепляются, а сопоставляются по смыслу с первым.

План текста – объединение элементов текстовой информации.

Тезисы – кратко сформулированные основные мысли текста.

Власенков А. И. Русский язык. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень /А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. — М.: Просвещение, 2016 г. – 88 с.

1. Т.С. Кудрявцева. Русский язык. Учимся работать с текстом. 10–11 классы: учеб. пособие /Т.С. Кудрявцева. — М.: Дрофа, 2010 – 144 с.

2. М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций. – М.: Айрис-Пресс, 2007 – 204 с.

Образовательный портал Студопедия. URL: http://www.studopedia.ru (дата обращения — 30.11.2018).

Материал для самостоятельного изучения темы

Солнце уже поднялось над лесом, и все было голубое, зеленое, желтое… Тропинка вела вниз, и лес становился все темнее и темнее. Из окошка тянуло сладким тоскливым запахом, и по деревьям вокруг ходили тени. Лес был сосновый и редкий, ноги скользили по опавшей хвое. Они причалили к северному берегу, где из желтого песчаного обрыва торчали корявые корни мачтовых сосен. Ноги проваливались во влажный песок…

Являются ли данные предложения текстом?

На первый взгляд, предложения связаны общей темой, т.е. предметом изображения: лес, тропинка, сосны. Несмотря на тематическую общность, эти предложения не обладают цельностью, которую ученый-психолингвист Леонид Владимирович Сахарный определил как динамическое представление об объекте. Иными словами, эти предложения не имеют общего «вектора» движения, хотя формально движение задано глаголами поднялось, вела, тянуло, ходили, скользили, причалили, проваливались.

Между предложениями нет логической связи. Так, в первом предложении говорится о солнце, поднявшемся над лесом, а во втором — о наползающей темноте. В третьем среди лесного пространства вдруг появляется окошко, из которого «тянуло сладким тоскливым запахом».В одном предложении говорится, что «ноги скользили по опавшей хвое», а в другом — «Ноги проваливались во влажный песок». Наконец неправильное употребление личного местоимения они в предложении «Они причалили к северному берегу» приводит к искажению смысла, потому что по закону цепной связи предложений они — это ноги.

Итак, рассмотренные предложения не обладают цельностью — главным признаком связного текста, поэтому не являются текстом.

Текст — это речевое произведение, основная коммуникативная единица, которая является результатом речевой деятельности человека.

- тематическим единством (тема)

- смысловой цельностью (идея, главная мысль)

- наличием между предложениями грамматической связи (цепная и параллельная)

У текста есть определённая композиция: вступление, основная часть и вывод. Во всех частях последовательно раскрывается содержание текста.

У текста есть функционально-смысловая принадлежность к определенному типу:

- повествование (действия во временной последовательности)

- описание (статичные картины, детали)

- рассуждение (развитие мыслио предмете речи)

Редко встречаются тексты, относящиеся только к одному типу речи, чаще всего в текстах комбинируются описание, повествование и рассуждение.

У текста есть соотнесенность сопределенной функциональной разновидностью языка. В зависимости от этого выделяют тексты разговорного, научного, официально-делового, публицистического и художественного стиля.

Восстановите порядок предложений в рассуждении и расставьте предложения в том порядке, при котором текст обретет цельностью.

1. А у дуба даже есть две формы: дуб летний осенью обязательно сбрасывает листья, дуб зимний иногда остается на зиму покрытым сухими мертвыми листьями.

2. Опавшие листья, разлагаясь, удобряют почву.

3. Деревья одной породы, иной раз стоящие рядом, сбрасывают листья неодновременно.

4. Кроме того, прикрытая почва зимой не промерзает, так как подстилка — очень плохой проводник тепла и вместе с толстым слоем снега препятствует охлаждению почвы.

5. Листопад у каждого дерева совершается по-своему.

Правильный вариант. 5, 3, 1, 2, 4. Листопад у каждого дерева совершается по-своему. Деревья одной породы, иной раз стоящие рядом, сбрасывают листья неодновременно. А у дуба даже есть две формы: дуб летний осенью обязательно сбрасывает листья, дуб зимний иногда остается на зиму покрытым сухими мертвыми листьями. Опавшие листья, разлагаясь, удобряют почву. Кроме того, прикрытая почва зимой не промерзает, так как подстилка — очень плохой проводник тепла и вместе с толстым слоем снега препятствует охлаждению почвы.

Между первым и вторым, четвертым и пятым предложениями установлена цепная связь.

Исключите текст, в котором предложения соединяются параллельной связью.

1) Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль. Слетает он от ветра и от того, что по соснам прыгают белки. (Ю. В. Бондарев)

2) Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно зайти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи. На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. (Ю. В. Бондарев)

3) Леса оздоровляют землю. Они не только исполинские лаборатории, дающие кислород. Они поглощают пыль и ядовитые газы, поэтому их справедливо называют «легкими земли».

При параллельной связи предложений в одном из текстов использован синтаксический параллелизм.

Источник