Биокосное вещество и его роль в составе и биосфере Земли

Содержание статьи

- Биокосное вещество и его роль в составе и биосфере Земли

- Почему биосферу называют экосистемой

- Что входит в состав биосферы

Образование биокосного вещества

Биокосное вещество входит в состав биосферы. К таким веществам относятся: пресная и солёная вода естественных природных водоёмов, почва, горные породы и т.п. Биокосное тело имеет сложную структуру на минеральной основе и создается живыми организмами и косными процессами – живые организмы взаимодействуют с минеральной основой и преобразуют её. Живые организмы в биокосном веществе играют главную роль. Свойства почвы, горных пород, воды зависят от его деятельности.

Роль биокосного вещества в биосфере Земли

Биокосное вещество играет важную роль в процессе развития биосферы. В природе биокосные вещества составляют большие изменяющиеся равновесные системы, которые взаимодействуют между собой. Биокосные системы Земли – это естественно-исторические образования, появившиеся в определенной геохимической обстановке при участии живого вещества в процессе эволюции физико-географической оболочки. Все биокосные системы образуют единую экосистему Земли. Без почвы, коры выветривания, воды, природных илов жизнь на Земле немыслима.

Биокосные системы всегда изменяются – для них характерно поступательное развитие, они не возвращаются в прежнее состояние. В результате кругооборота в биосфере формируется окислительно-восстановительная зональность биокосных систем, способствующая жизнедеятельности живых организмов. Например, в верхних зонах озерных водоемов развивается фотосинтез, растения выделяют кислород, и формируется окислительная обстановка. В глубоких частях водоемов происходит разложение органического вещества, образуется углекислый газ, а в илах может сложиться восстановительная среда. Т.е. в биокосной системе гидросферы постоянно происходят различные физико-химические процессы. Вода без этих процессов на Земле – это абсолютно инертное тело, лишенное жизни. Вода, биокосная система гидросферы – обязательная часть существования всего живого, ведь она составляет 60% массы тела живых организмов суши.

Илы, образующиеся в воде, также очень важны для развития биосферы. Гнилые озерные илы используют в качестве удобрений, лечебных грязей, подкормки для домашних животных. Такие илы богаты органическими соединениями, среди которых есть белки, витамины и другие биологически активные вещества.

Почва насыщена живыми организмами и продуктами их жизнедеятельности, мертвым органическим веществом. Она является резервуаром природных газов, способствует изменению их состава. В развитии биосферы почвы обеспечивают существование биогеоценоза, участвуют в регулировании состава природных вод и почвенного воздуха, переводят загрязняющие вещества в недоступные для живых организмов формы. Соединения, образующие в почве, не позволяют выпускать ядовитые газы в атмосферу.

Источник

Биосфера

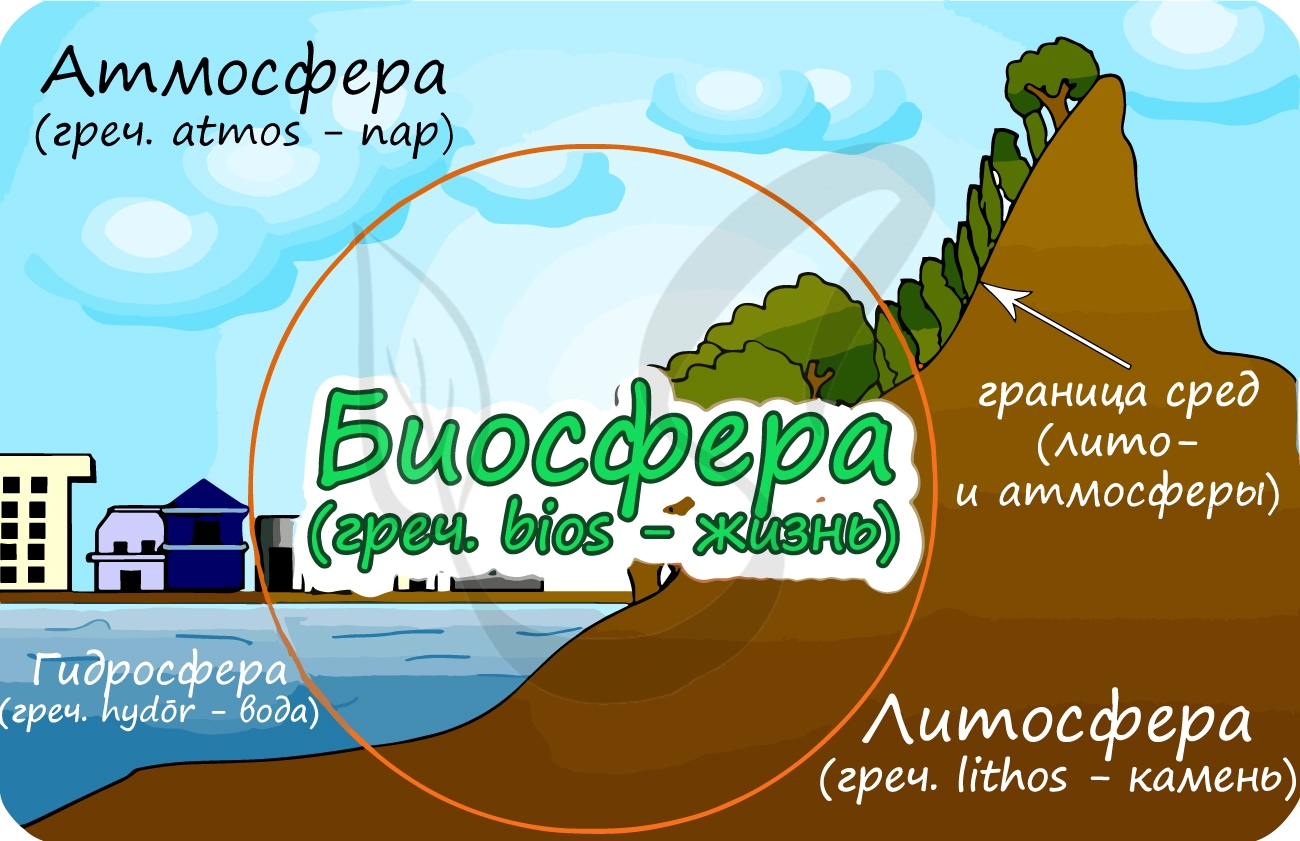

Биосфера (греч. bios — жизнь + sphaira — шар) — наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими в совокупности живое вещество планеты. Термин «биосфера» предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

Биосфера — совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

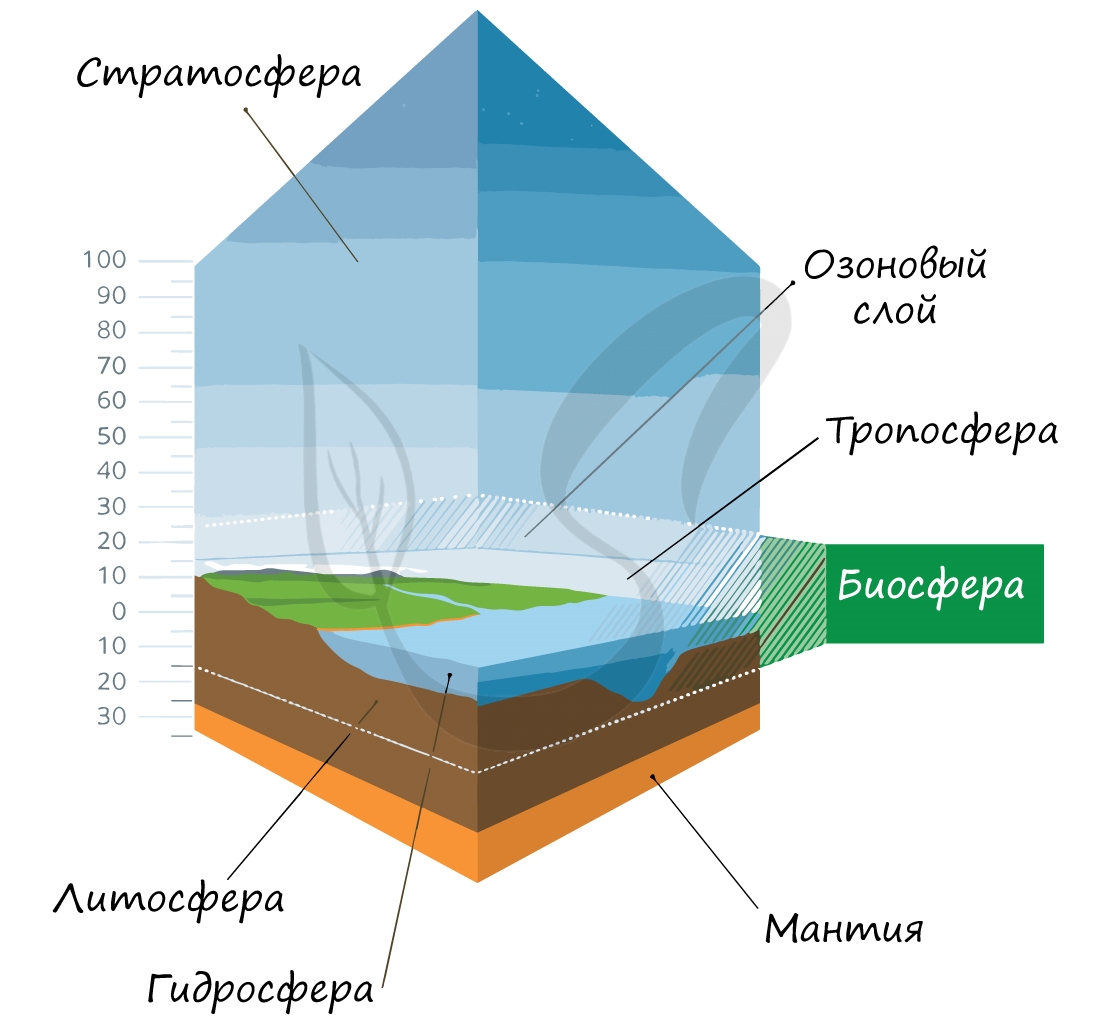

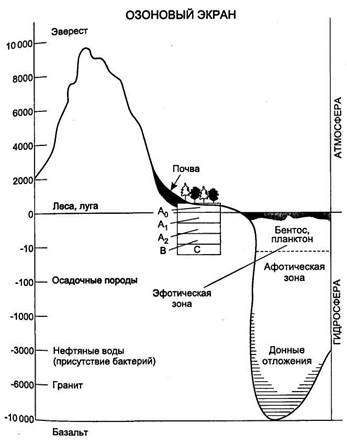

Границы биосферы

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части — тропосфере, которую сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше «озонового экрана» существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое. Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Многокомпонентная сложная система биосферы включает несколько отдельных элементов. Вернадский В.И. создал учение, в соответствии с которым вещество биосферы состоит из:

- Живое вещество

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ — важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва — уникальный продукт совместной деятельности живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

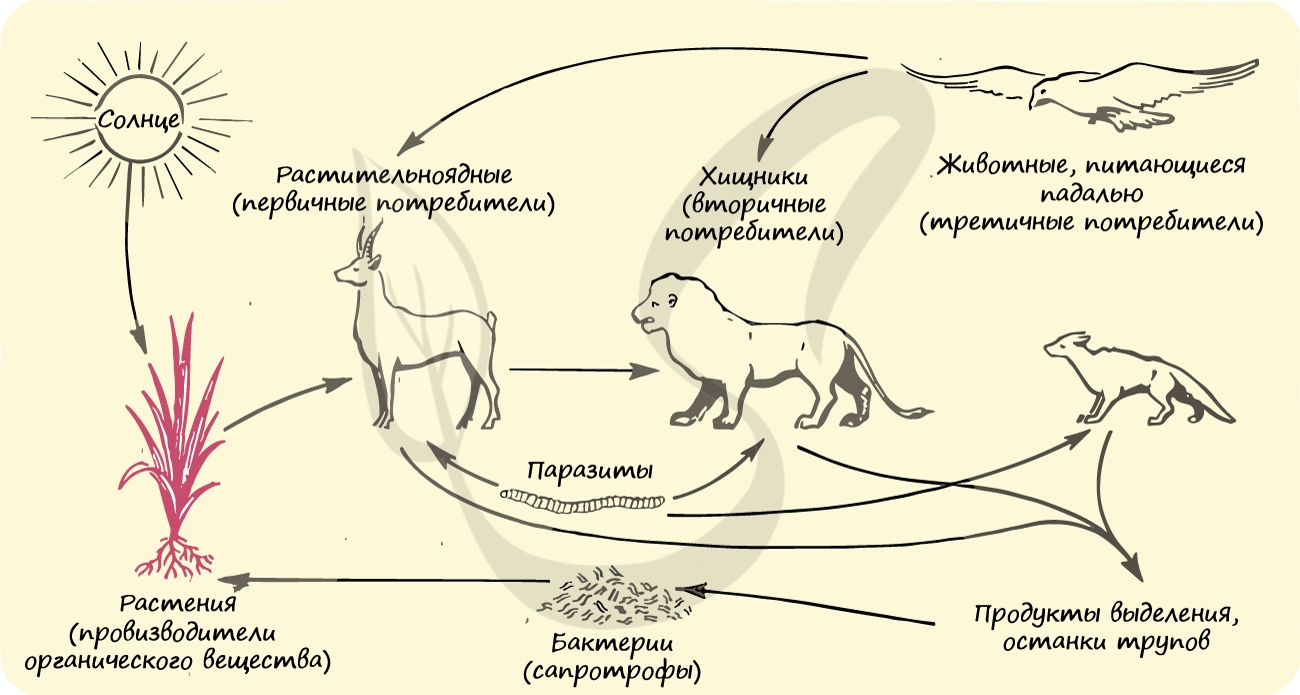

Важнейший компонент биосферы — живое вещество, то есть — живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере, они обеспечивают круговорот веществ — главное условие зарождения новой жизни.

Перечислим важнейшие функции живого вещества:

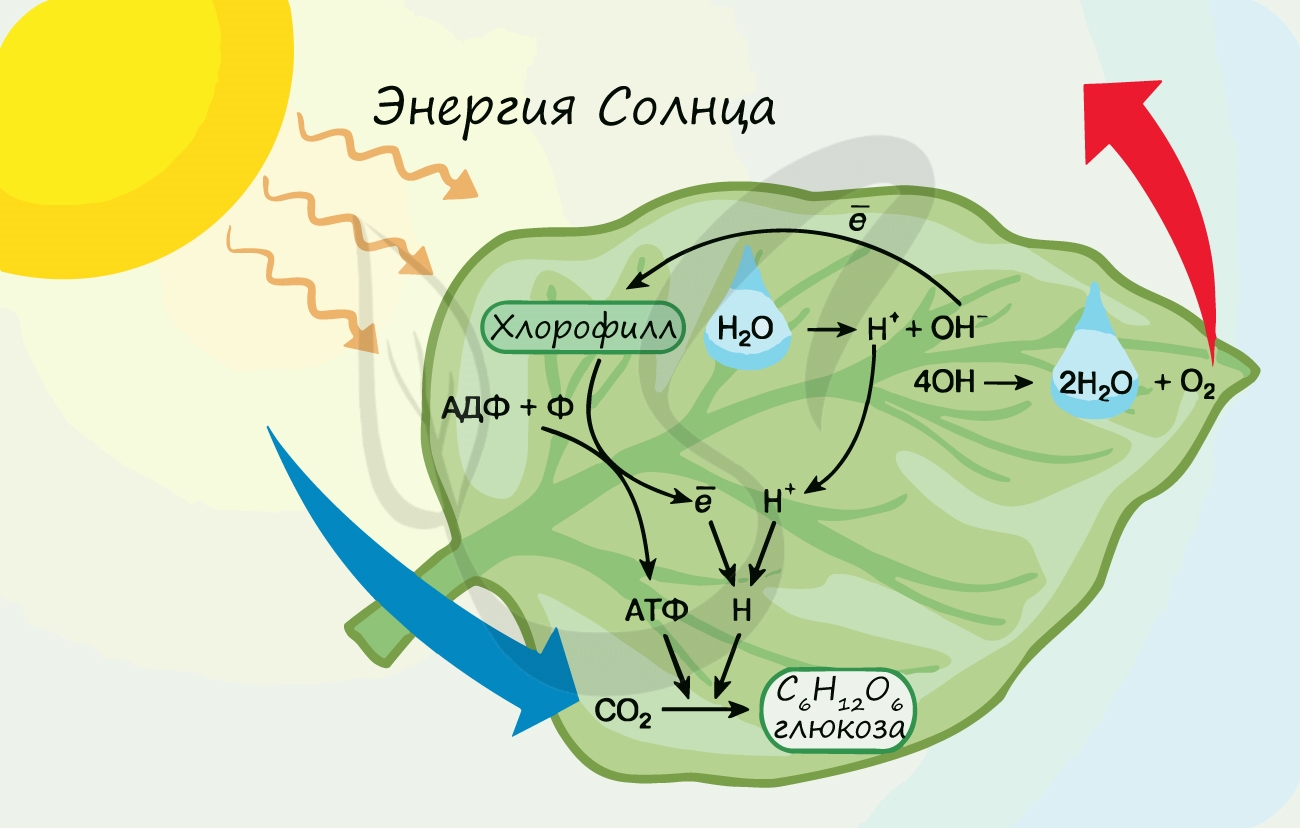

- Энергетическая

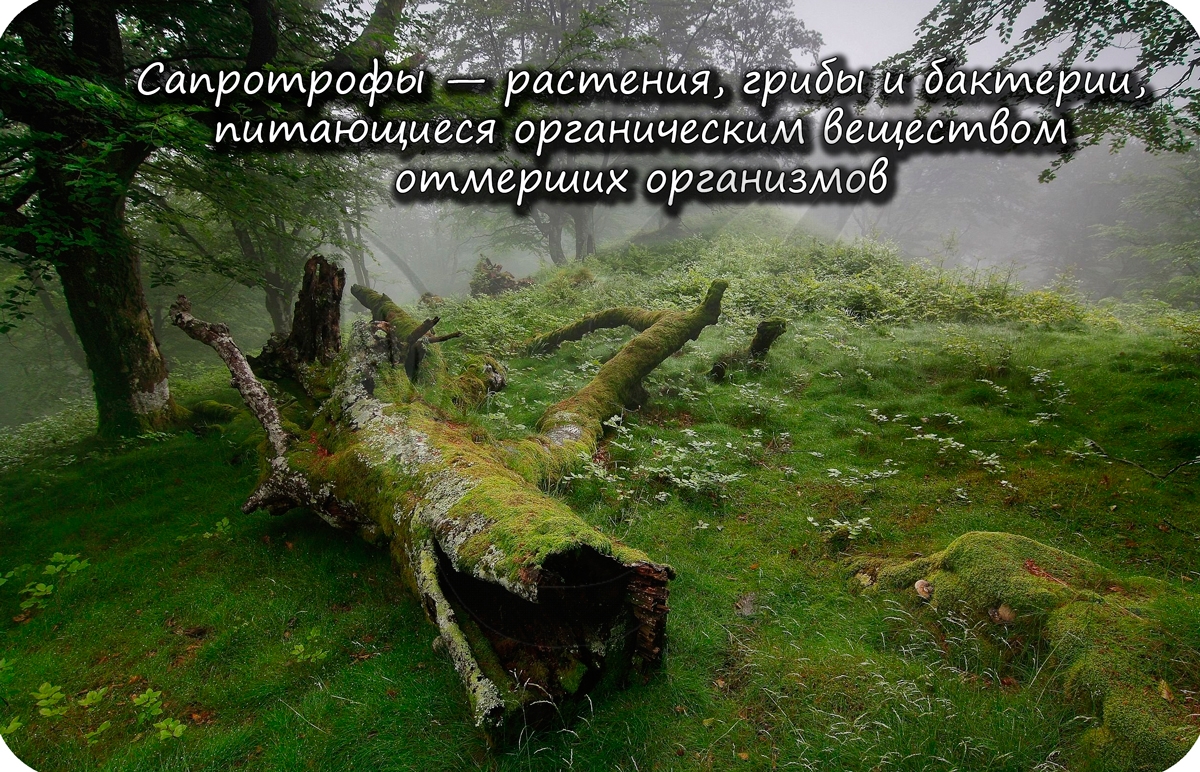

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям и грибам — сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом, растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски накапливают кальций, образуют известковый скелет — раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых — известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое — торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения «старой» жизни, невозможно возникновение «новой». После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда — это главное условие жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка — все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами — великое чудо и немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos — разум и sphaira — шар) — термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы — разумное, рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: «Пока не потеряешь, не осознаешь ценность». Неужели растения должны исчезнуть с лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей — карбоната кальция (из которого состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек «вернул их в строй» вместе с выхлопными газами.

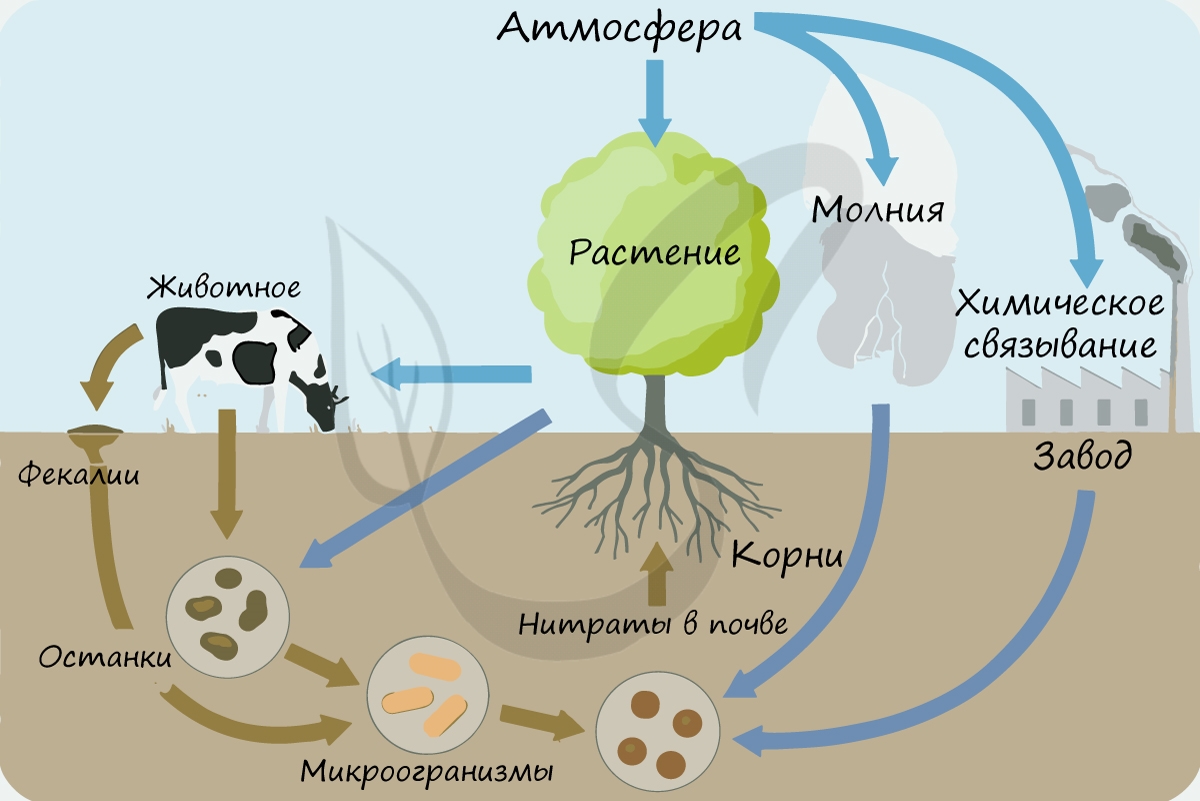

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав. После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается бактериями до атмосферного азота — цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Глава 1. Географическая оболочка Земли

Л.И. Егоренков, Б.И. Кочуров

Геоэкология

Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. — 320 с.

Глава 1. Географическая оболочка Земли

1.4. Единая сфера жизни на планете

1.4.2. Биокосные системы

В биосфере Земли все вещество находится в двух качественно различных состояниях: живом и косном. Несмотря на то, что живое и неживое резко обособлены друг от друга, они составляют биокосные системы (экологические системы), поскольку организмы и живое вещество в целом являются неравновесными биологическими системами и свое устойчивое состояние поддерживают только непрерывным обменом вещества и энергии с окружающим их веществом.

Живое вещество, используя солнечную энергию, организует косное вещество и создает новое поколение организмов, а также особую разновидность вещества — биогенное вещество, которое образуется из отходов живых организмов и отмерших их частей (гумус почвы, торф, каменный уголь, известняк и др.). Особой разновидностью биогенного вещества является созданное человеком техногенное вещество (пластмассы, свободные металлы, машины, книги, картины и др.).

Создавая отрицательные обратные связи с окружающим косным веществом, живые организмы способны преодолевать внешние воздействия и поддерживать свое стабильное состояние (гомеостаз — из слов «подобный», «стабильный»).

Но живые организмы, особенно высокоорганизованные, способны создавать и положительные обратные связи с окружающей средой, что приводит к изменению самих организмов и продуктов их деятельности (эволюция жизни и функций организмов, развитие умственных способностей, усложнение орудий труда и др.).

В результате деятельности наземного живого вещества на поверхности суши возник биогенный слой, еще более активный, чем планктонный слой океана — это почвенный покров — педосфера. В. И. Вернадский удачно назвал почву биокосным телом.

Почвенный покров планеты — зона наиболее напряженных биогенных геохимических процессов. В ней тесно сочетается деятельность как высших растений (составляющих основную массу живого вещества Земли), так и почвенных животных и микроорганизмов. В. А. Ковда утверждал, что в почве сосредоточена одна четвертая часть всей биомассы лесов и более двух третей массы степной растительности. Биомасса микроорганизмов педосферы оценивается в 1 млрд т.

Наиболее активно биохимические процессы происходят в самом верхнем горизонте почвы. Соответственно сверху вниз происходит убывание содержания гумуса, численности животных и микроорганизмов, концентрация химических элементов (вовлекаемых в биологический круговорот). Естественно, что эта общепланетарная закономерность в различных типах почв определенным образом видоизменяется.

Кроме почвы к биокосным системам относится и подавляющее большинство вод земной коры (в том числе и Мировой океан): реки, озера, грунтовые и многие подземные воды.

Образование планктонного слоя в океане и почвенного покрова на суше обусловило появление новых факторов глобальной миграции химических элементов в географической оболочке. В массообмене между атмосферой и поверхностью суши в настоящее время принимает участие не столько литосфера, сколько педосфера. Важная роль в дифференциации химических элементов на границе раздела «океан-атмосфера» отводится жизнедеятельности планктона.

Самая крупная биокосная система — биосфера. Это такая область жизни, которая включает в себя тропосферу, Мировой океан, ландшафты суши и толщу литосферы до глубин в сотни и тысячи метров, где еще возможна геохимическая деятельность бактерий (условная нижняя граница биосферы — горизонты с температурой 100°С). Таким образом, биосфера резко неоднородна по агрегатному строению вещества — в нее входит часть атмосферы, гидросферы и литосферы (рис. 1.8). Это обстоятельство, вероятно, и мешало внедрению понятия о биосфере в естествознание, хотя элементы подобного подхода к природе намечались уже в трудах великого французского натуралиста Ж. Ламарка (1744 — 1829).

Термин «биосфера» и научное понятие о ней были сформулированы лишь в 1875 г. крупным австрийским тектонистом Э. Зюссом (1831-1914). Специально биосферой Э. Зюсс не занимался и разработка современного учения о биосфере, ставшего теоретической основой решения проблемы окружающей среды, связана с именем В. И. Вернадского.

Биосфера представляет собой неоднородную пленку на поверхности Земли. Наиболее мелкие элементы «мозаики», из которых сложена вся «картина» биосферы, называются экосистемами (биогеоценозами). Понятие экосистемы введено в биологию ботаником А. Тэнсли в 1935 г. Оно трактуется как совокупность местообитания и характерных для него сообществ живых организмов, т. е. неживой и живой природы, в их взаимодействии в определенном участке биосферы.

Рис. 1.8. Строение биосферы

Понятие о биогеоценозах впервые сформулировал В.Н. Сукачев в 40-е гг. XX в. Биогеоценозами В. Н. Сукачев называл участки земной поверхности, относительно однородные по составу растительности (фитоценоз), животного населения (зооценоз), микроорганизмов (микробоценоз), строению почвенного покрова, горных пород, лежащих непосредственно под почвенным покровом, климатических условий и увлажнения. Все это компоненты биогеоценозов. Растительность, животное население и микроорганизмы объединяются под общим названием — биоценоз, а участок земной поверхности, который занимает данный биоценоз, носит название биотопа или экотопа.

Биоценоз активно взаимодействует со средой обитания — биотопом. Каждый биогеоценоз отделяется от других границами. Границами биогеоценозов являются прежде всего границы растительных сообществ. К биогеоценозу применим и термин «экосистема», хотя между этими почти однозначными терминами имеются различия. Понятие «экосистема» является более широким. Она не связывается с каким-либо ограниченным участком земной поверхности. Так, экосистемой можно считать лесную зону и биосферу в целом.

В последнее время, в связи с развитием глобальной экологии, стал использоваться термин «экосфера». В него обычно вкладывается тот же смысл, что и в понятие «биосфера». Однако можно думать, что в понятие экосферы можно вкладывать другое, отличное от биосферы, значение. Представляется, что функционирование глобальной экосистемы проявляется не только в пределах биосферы. Так, вся атмосфера Земли является продуктом жизни и экраном, защищающим жизнь от воздействия Космоса. Она же служит и ресурсом газов, необходимых для жизни, и т. д. Поэтому под экосферой можно понимать пространство, в котором действуют обратные связи между живым и косным веществом Земли.

Источник