Почва и жизнь на Земле

Почвенный покров Земли кажется нам обычным и вечно существующим в природе. Однако это не так. Природа создавала почву в течение 4,5 миллиардов лет! Основой для образования почвы послужили продукты выветривания горных пород. Выветривание — это сложный процесс, результат совместного действия многих физических, химических и биологических факторов. Видео 37.

Условно это отражено в формуле: Горные породы + Солнце + воздух + вода + живые организмы = почва.

Процесс почвообразования никогда не прекращается, конечно, он идет и в наши дни, но очень медленно. Почва находится в постоянном процессе развития — формирования или разрушения.Длительность процесса образования почвенного покрова Земли обусловлена многими факторами. На образование почвы требуются многие тысячелетия. В то же время нерациональное природопользование, губительное для почвы, может уничтожить ее всего за несколько лет.

Как Вы думаете, следует почву отнести к возобновляемым, или невозобновляемым природным ресурсам? Можно ли дать однозначный ответ на этот вопрос?

Благодаря почвенному покрову Земли обеспечивается жизнь растений, животных и человека. Почва — важнейший компонент всех наземных экологических систем Земли и сама является уникальной экосистемой (см. подробнее темы 2 и 3). Она осуществляет связи живых организмов с литосферой, атмосферой и гидросферой. Почва — это объект изучения отдельной науки — почвоведения. Родоначальник почвоведения — выдающийся русский ученый Василий Васильевич Докучаев. В Петербурге находится Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, который является одним из крупнейших в мире музеев почвенно-экологического профиля. В музее можно получить ответы на вопросы — Что такое почва? Как она образуется? Что на этой почве растет? Кто в этой почве живет? Музей является хранителем богатейшей коллекции почв из различных природных зон мира.

В настоящее время ученые выделяют около ста типов почв. Почему существуют разные типы почв?

Многобразие почв связано, разумеется, с многообразием условий, в которых они формировались. Особенно большое значение имеют климат и свойства тех пород, из которых образовалась почва.

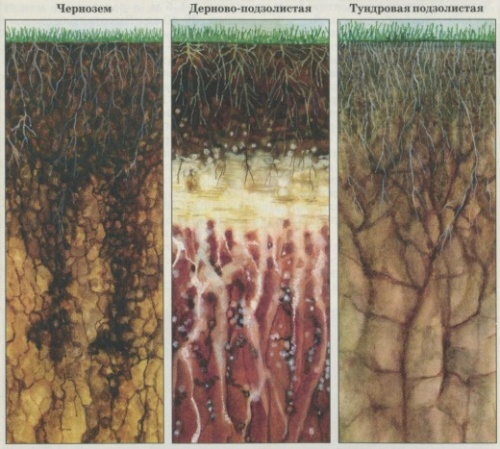

Рассмотрите рисунок и сравните чернозем, дерново-подзолистые и тундровые подзолистые почвы.

Знаете ли Вы, какие типы почвы характеры для Вашей местности? В почве имеется нескольких слоев, связанных между собой. Видео 38. Среди них различают коренную породу, которая подвергается выветриванию при выходах ее на поверхность, и материнскую, из которой формируется верхний слой почвы. Нижележащий слой называется подпочвой.

Уникальное свойство почвы — плодородие. Именно оно обеспечивает существование жизни на Земле. Плодородие почвы обусловлено содержанием в ней гумусных веществ (гумуса). Гумус — это скопление органических веществ, которые образовались при гниении растительных и других остатков живого. Он придает почве черный цвет и обеспечивает рост и развитие растений (т.е. жизнь на Земле). Чем больше в почве гумуса, тем она плодороднее. Больше всего гумуса содержится в черноземных почвах. Видео 39.

Из чего состоит почва?

Примерно 50% пространства в почве занимает воздух, заполняющий промежутки между твердыми частицами. Около 45% массы почвы приходится на долю минеральных веществ, около 5% — на долю органических веществ. Однако эти сведения о составе почвы не дают настоящего представления о ней.

Мы привыкли думать, что почва мало населена, что основная масса живых организмов находится на ее поверхности. Но это совсем не так! Для многих животных она является средой обитания. Все знают, что в почве живут и дождевые черви, и личинки насекомых, и сами насекомые. Почва служит местом гнездования и строительства жилищ для многих птиц и других животных. Расчеты ученых показывают, что масса живого в почве составляет ? массы живых обитателей лесов и более ? массы живого степной растительности.

Установлено, что чем меньше размеры организмов, тем больше их число в почве. Так, в 1 м 3 почве находится несколько десятков миллионов червей и насекомых. А в 1 грамме почвы содержится более миллиона простейших микроорганизмов. В целом количество почвенных микроорганизмов на Земле ученые оценивают приблизительно в один миллиард тонн! Однако значение живых организмов в почвенных процессах определяется не их массой, а той огромное работой, которую они совершают. Видео 40.

Мы не замечает работу почвенных бактерий, которые непрерывно перерабатывают отмирающие части растений и других организмов. Но если бы она прекратилась, поверхность Земли была бы завалена этими остатками. Трудно представить, что было бы с нашей прекрасной Планетой через какие-нибудь сто лет! А дождевые черви, как известно, питаясь, заглатывают почву. Если в одном гектаре почвы обитает около 140 тысяч дождевых червей, то их масса составляет 500 кг! А это значит, что за один год они пропускают через свой организм около десяти тонн почвенной массы!

В чем заключается биосферная функция почвы?

Важно понимать, что для характеристики почвы недостаточно знать ее состав. Научное знание о почве связано с пониманием того, что она представляет собой сложное природное тело, имеющее определенное строение(структуру). Будем помнить: Почва — это не механическая смесь различных веществ. Почва — это сложнейшая система взаимодействия минеральных, органических веществ и живых организмов.

Благодаря их взаимодействию почва выполняет свои биосферные функции. Но, повторим, оно обеспечивается не только составом, но и строением почвы.

Почва состоит из очень мелких частиц. В пленке воды, обволакивающей почвенные частицы, живут микроскопические организмы. Более крупные поселяются между частицами почвы, как в пещерах. И те, и другие составляют с почвой единое образование. Тем, что живут на поверхности частиц, необходим воздух, а те, что находятся внутри частиц, способны жить без воздуха.

Питание, дыхание и все другие процессы жизнедеятельности живых организмов приводят к множеству изменений в составе почвы. При этом они вовлекают в эти процессы вещества, содержащиеся в воздухе и растворенные в воде, а сами выделяют образовавшиеся в процессе их жизнедеятельности новые вещества.

Таким образом, почва выполняет свою биосферную функцию как конечного звена, обеспечивающего создание всей биомассы Планеты.

Разрушение почвы может происходить как в результате природных процессов, так и под влиянием нерациональных действий человека.

Разрушение почвенного покрова на месте рубки леса

Такие природные процессы, как наступление ледников, извержение вулканов, образование гор, землетрясения, ураганы, смерчи или наводнения, не могут не влиять на состояние земной коры и на процессы почвообразования. Но естественная эрозия почвы(разрушение и снос верхних наиболее плодородных слоев в результате действия воды и ветра) — это медленный непрерывный процесс, одновременно с которым формируется новый почвенный слой. В отличие от естественной,антропогенная эрозия почвы вызвана вмешательством человека в природную среду в хозяйственных целях. Нерациональное использование полей и пастбищ, вырубка леса, осушение водоемов и тому подобное — все это может уничтожить плодородие почвы за очень короткий срок.

Например, первые поселенцы в Америке так нещадно эксплуатировали землю, что за 100 лет погубили 20% пахотных земель. Почва также разрушается вследствие заболачивания, опустынивания.

Горькое свидетельство безоглядной эксплуатации человеком природы — это и пустыни Северной Африки, и Прибалтийские дюны, и эродированные пространства в Австралии, Пакистане, в Индии и Канаде. Только в европейской части нашей страны насчитывается до 2 миллионов оврагов, которые образовались в основном вследствие распашки земли. Ежегодно земельные угодья теряют слой плодородной почвы, на создание которого природа затратила тысячи лет. Почвоведы называют эрозию настоящей трагедией.

Ученые считают, что для сохранения экологической устойчивости территории в каждой природной зоне должно соблюдаться определенное соотношение пашен, пастбищ и лесов. Так, например, в лесостепи, по исследованиям В.В. Докучаева, лесов должно быть 10-18%. Сейчас из-за чрезмерной распашки их осталось значительно меньше.

По современным данным человечество уже утратило за исторический период около 2 млрд. га некогда плодородных земель, превратив их в антропогенные пустыни. Это больше, чем площадь всей современной пашни в мире, составляющей 1,5 млрд. га.В конце ХХ века стало очевидным, что деградация почв приобрела угрожающие размеры и является одной из основных угроз глобального экологического кризиса. Это особенно тревожно, если учесть, что, последним оценкам, в мире насчитывается более одного миллиарда голодающих, то есть каждый шестой житель планеты. А это значит, что сейчас страдают от голода и истощения больше людей, чем когда бы то ни было в истории человечества, в то время как плодородие почв и площадь пригодных для сельского хозяйства земель сокращаются.

Мы когда-нибудь задумываемся над тем, что в нашей жизни значит почва? Пожалуй, очень редко. Нам кажется, что, поскольку почва — это не цветок, не насекомое, не зверь, что с ней может случиться? Так и будет всегда лежать под ногами. А вместе с тем всемирно известный эколог Жан Пьер Дорста сказал: «Почва — наш самый драгоценный капитал. Жизнь и благополучие всего комплекса наземных биоценозов, естественных и искусственных, зависит, в конечном счете, от тонкого слоя, образующего самый верхний покров Земли».

Недооценивая роль этого величайшего природного богатства, человечество ставит под угрозу само свое существование.

Охрана почвы от ее разрушения, борьба с уменьшением ее плодородия — важнейшая экологическая проблема, требующая безотлагательного пристального внимания мирового сообщества.

Источник

Кто сказал, что земля умерла? Ей просто кисло и токсично

Зарастающие поля Владимирской области — боль каждого, кто видел их возделанными и ухоженными, — могут получить вторую жизнь. Потенциально это хороший ресурс для развития органического производства. Почвы, не обрабатывавшиеся 20-30 лет, не получавшие минеральных удобрений, подходят для выращивания экологически чистых продуктов, спрос на которые будет расти. Но это более или менее отдалённая перспектива. А о том, какие качественные изменения происходят с землями сельхозназначения нашего региона сейчас, «Призыв» поговорил с руководителем ФГБУ Центр агрохимической службы «Владимирский» Сергеем Лукьяновым.

Участки мелкие, затраты большие

— Сергей Николаевич, многие бывшие колхозные пашни сегодня с трудом можно отличить от леса. Земля не обрабатывается. Как это сказывается на ней, не утратит ли она в принципе способность в будущем приносить урожай?

Сергей Лукьянов, врио директора ФГБУ ЦАС «Владимирский»

— Да, на землях Владимирской области, выбывших из полезного оборота, идут процессы заболачивания, там поднимаются кусты и деревья. Это во многом определяется географией нашего региона. Климатические особенности и рельеф создают предпосылки для неизбежного зарастания неиспользуемых земель. Большинство обрабатываемых участков сельскохозяйственного назначения в нашем регионе – мелкоконтурные и сложные по своей конфигурации, в отличие от Краснодарского края или даже соседней Рязанской области. Это затрудняет работу широкозахватной техники, множество уголков, особенно в труднодоступной местности, остаются невозделанными и фактически брошенными.

— Раздача паёв в 90-х тоже добавила пестроту в эту земельную нарезку.

— Да, это отдельная история, когда земли бывших колхозов и совхозов раздали тем, кто там числился. Кто-то взял землю для обработки, но многие с другими целями: например, для перепродажи, возможной застройки и т.д. Такой долевой земли образовалось достаточно много, и она сейчас в запустении. Около 50% земли сельхозназначения во Владимирской области сейчас не используется так, как положено. Это почти 250 тысяч гектаров. Причём только пашни. А ведь есть ещё сенокосы и пастбища, которые тоже зарастают.

В 2020 году посевные площади сельхозкультур во Владимирской области составили 292,6 тысячи га.

Вместе с тем хочу сказать, что в разных районах области эти процессы развиваются по-разному. Скажем, в территориях Ополья — Юрьев-Польском, Суздальском, части Собинского района использование пашни достигает 90%. Там крепкие хозяйства, рачительно относящиеся к земле. А в Александровском, Киржачском, Петушинском районах практически 80% земель сельхозназначения — вне оборота. Там сказывается близость к Москве: участки многократно продавались и перепродавались, беспрерывно шла смена хозяев. Сейчас иной раз и концов не найти, кто же владеет этой собственностью.

— Концентрация в Ополье вполне объяснима — там чернозём, рентабельность производства выше.

— Строго говоря, там не чернозёмные почвы, а серые лесные. Да, они отличаются от более распространённых в нашей области дерново-подзолистых почв, прежде всего меньшей степенью кислотности и большим содержанием органического вещества — гумуса. Если в обычных почвах его содержание в пределах 1-1,5%, то в серых лесных — 3-4%, а то и больше. Они более плодородные, более богатые, обеспечивают больший урожай.

— Так, может, это природой предопределено: в Ополье нужно сельским хозяйством заниматься, а на юге области — лес выращивать?

В бывших полях сейчас совсем не культурная растительность

— Природа природой, но многое зависит от отношения хозяина к земле, от грамотного её использования. Конечно, в том же Юрьев-Польском районе земли даже не хватает. А вот, к примеру, Селивановский район — отнюдь не чернозёмный. Но объём работающих земель сельхозназначения там – выше среднеобластного. Потому что есть крепкие руководители хозяйств, умеющие организовать производство и заботящиеся о своей земле.

— А если в целом по области посмотреть – какая тенденция?

— Процесс деградации земель усиливается. Мы это видим, поскольку многие годы мониторим их качественное состояние. И, конечно, это тревожная ситуация, поскольку для возвращения таких участков в эксплуатацию с каждым годом требуется всё больше и больше средств. Добросовестным землепользователям, желающим привести их в нормальное состояние, приходится нести колоссальные затраты — до 80 тысяч рублей на гектар. Там же зачастую стоят деревья в обхват моих рук.

Нужно корчевать деревья, измельчать, вывозить… Иной раз и корчёвка связана с повреждением плодородного слоя почвы: вырываем деревья — нарушаем его. То есть, даже приводя землю в порядок, надо сразу думать о последующих мелиоративных мероприятиях. Надо будет выравнивать участок, вносить органические удобрения, восстанавливать плодородный слой для того, чтобы потом можно было получать урожай. Это всё затратно!

Чистый продукт

— Но смотрите. Вводить участки в оборот — дорого. Работать в Ополье — рентабельнее. Так есть ли шанс, например, у Камешковского, Киржачского или Судогодского районов на возрождение сельхозпроизводства, если там затраты на подготовку земли большие, а урожайность априори ниже?

— Потенциал, с моей точки зрения, есть. Конечно, потребуются колоссальные затраты на введение земель в сельскохозяйственный оборот. Но не стоит забывать, что в последние годы, в том числе со стороны государства, оказывается поддержка организации органического земледелия. В значительной части Владимирской области как раз можно этим заниматься. Потому что земли там в течение 20-25 лет простаивали, туда не вносились ни минеральные удобрения, ни пестициды. Там сложился положительный баланс органического вещества, потому что земли зарастали сорной растительностью, не обрабатывались, не выносился органический горизонт, менее интенсивно шли процессы минерализации питательных веществ.

Справка: Органическое земледелие — форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация или полное исключение использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок.

Органическое земледелие основано на грамотном ведении севооборотов, на применении биологических видов борьбы с вредителями и защиты растений, биологических способов восстановления плодородия (например, используя органические удобрения — навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и т.п.) и, таким образом, получения здоровой продукции на здоровой земле. Ведь что такое почва? Практически 90% еды, которую мы видим на столе, получено из земли. Стало быть, то, что мы потребляем, поступает из почвы, и чем здоровее почва, тем здоровее еда.

Органическое производство — шанс для ряда районов области. Фото: bio-rce.ru

Сейчас появилось довольно много подвижников органического сельскохозяйственного производства, любителей — тех, кто заботится о своём питании, хочет употреблять действительно полезные продукты. И поэтому органическое земледелие набирает обороты.

— То есть эти продукты производятся с большей себестоимостью, но за счет позиционирования — мол, гляди-ка, экологически чистый продукт, они находят сбыт?

— Именно. Сейчас это позиционируется именно так. Себестоимость этой продукции, разумеется, существенно выше, чем при традиционном ведении сельскохозяйственного производства, потому что основная нагрузка выпадает на механические способы обработки почвы, применение преимущественно органических удобрений, что требует больших трудозатрат. Такая продукция дороже, но при этом она выше по своим вкусовым, питательным свойствам, по качеству.

Немногие сейчас ещё способны покупать такую продукцию, особенно во Владимирской области, где уровень жизни большинства наших земляков не позволяет идти в магазин и брать килограмм фасованного картофеля не за 20 рублей, как обычно, а за 150 и выше (накрутка там существенная). Но чем выше степень развития органического производства, чем больше будет работать таких товаропроизводителей, тем насыщеннее окажется рынок подобной сельхозпродукцией, и тем ниже будет её цена.

Пока владимирцы покупают продукцию обычных хозяйств

Одновременно будут развиваться и смежные отрасли — производство энергосберегающей сельхозтехники для органического ведения хозяйства, выпуск специализированных биоудобрений для него и так далее. Для многих районов Владимирской области это на самом деле шанс. Здесь при грамотном подходе имеются все возможности для того, чтобы организовать экологически чистое производство.

До начала работы надо провести предварительно сертификацию земельного участка для органического земледелия.

За границей эта форма сельского хозяйства в последнее время развивается довольно интенсивно. Если, допустим, лет 20 назад органических хозяйств в Европе было около 2%, то сейчас — около 15%. Сейчас эти органические хозяйства активно появляются и на нашей земле. Например, в Ярославской области соседи активно это практикуют. Если во Владимирской области из 250 тысяч гектаров неиспользованной земли мы хотя бы 50 тысяч организуем в виде органического производства — это будет очень неплохо.

Убойная кислотность

— В разных районах разная земля. Значит, и взаимодействие растений, почвы и удобрений в каждом районе своё. А есть какие-то общие, типичные для всех проблемы?

— Основная проблема почв нашей области – повышенная кислотность. Это связано с месторасположением региона. Промывной тип водного режима южнотаёжной зоны, к которой мы относимся, способствует вымыванию из корнеобитаемого слоя солей кальция и магния. В результате ухудшается структура почвы, увеличивается подвижность тяжелых металлов и других токсикантов. Поэтому на подавляющем большинстве территорий области, чтобы поддерживать землю в плодородном состоянии, надо постоянно проводить известкование. При этом очень важен правильный подбор культур. Для районов, специализирующихся на высокотоварном производстве (территории Ополья), эффективнее зерновое производство. Для остальных районов — выращивание трав, кормопроизводство.

Больше кормов — активнее развивается животноводство

Корма — это наше всё. Они создают основу развития животноводства. А это обеспеченность не только мясом и молоком, но и органическими удобрениями. Больше питательных веществ вернётся обратно в почву. И это тоже даст эффект.

Ведь если раньше мы вносили по 8-9 тонн органических удобрений на гектар, то сейчас — 2-3 тонны. Этого явно недостаточно для того, чтобы поддержать уровень плодородия, способный обеспечить хорошую урожайность. Таким образом, развитие животноводства — это прямой путь к дальнейшему развитию сельского хозяйства.

Ежегодно во Владимирской области нужно известковать 50 тысяч га пахотных земель.

Мы можем выращивать высокоинтенсивные травы — люцерну, например. Но она требует нейтрального фона ph по кислотности. Это тоже достигается известкованием. Будем больше его проводить — расширим спектр культур, которые можно использовать в проведении любого товарного производства, будь то органическое или традиционное.

Карта-схема кислотности почв Владимирской области. Жёлтым цветом обозначены районы, где кислотность повышенная

Будет оптимальная кислотность, будет большое насыщение почвы элементами питания — фосфором, калием, — сможем интенсивнее выращивать зерновые культуры, кукурузу. Раньше мы не могли думать о производстве кукурузы на зерно – сейчас хозяйство одно за другим переходят на зерновые технологии и получают неплохую урожайность.

Кроме того, не стоит забывать о том, что в последние годы наблюдается смещение природных зон на север. Сейчас те районы страны, которые раньше были житницей, постоянно переживают засухи, там проявляются процессы запустынивания. Мы же, наоборот, из зоны рискованного земледелия скоро перейдём в зону основного товарного производства. Это тоже большой потенциал. И если мы будем насыщать наши земли теми культурами, которые имеют высокую маржинальность, будем заниматься зерновыми культурами, это тоже принесёт успех нашим хозяйствам.

— Но ведь известкованием и другими мерами повышения плодородия почв должны заниматься сами сельхозтоваропроизводители. Есть ли механизмы стимулирования тех, кто это делает, или наказания тех, кто этого не делает?

— К мерам поддержки государство в последние годы относится более доброжелательно, чем, скажем, лет пять назад. С 2014 года у нас не производилось субсидирование затрат на приобретение и внесение минеральных удобрений. Это было связано, прежде всего, с тем, что в то время мы вступили в ВТО. Прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей была отменена, она относилась к «красной корзине».

Справка: «Красная корзина» ВТО — запрещенные меры поддержки товаропроизводителей. К ним относятся квотирование на ввоз, экспортные и некоторые другие субсидии.

Хозяйства всё равно работали в этом направлении, вносили минеральные и органические удобрения, но это были чисто их затраты. А с прошлого года меры господдержки усилились. В 2020-м государство компенсировало до 90% средств, затраченных на известкование почв. Это беспрецедентная мера. И мы увидели резкий спрос на проведение такого вида работ. Если раньше известковалось порядка 7-8 тысяч гектаров, то в прошлом году — почти 17 тысяч.

Сельхозпроизводители сами заинтересованы, они увидели отдачу. Если прежде некоторые относились так: «Зачем известковать, и так получаем урожай», то сейчас они убедились, что, например, на том поле, где проведено известкование, было получено почти вдвое больше урожая зеленой массы. То есть затраты на эти работы окупаются с лихвой!

Известкование почв. Фото: ckiapk.ru

Что касается ответственности — да, и она предусмотрена. Есть федеральный закон № 101-ФЗ ещё от 1998-го года, обязывающий землепользователей, собственников земельных участков применять мероприятия, способствующие воспроизводству плодородия. В прошлом году были внесены изменения: если раньше эти меры просто рекомендовались, то теперь они вменены в обязанность всем без исключения землепользователям. Россельхознадзор за этим призван следить. Если показатели плодородия падают, почвы деградируют, сельхозугодья зарастают древесно-кустарниковой растительностью, то к недобросовестным собственникам будут применяться штрафные санкции.

Каждая пядь земли

— Вы проводите обследования состояния почв по районам. У вас имеется подробная информация о состоянии плодородия почв. Таким образом, вы можете дать землепользователям совет, что нужно сделать для улучшения состояния участка с учётом специфики производства. Вы даёте такие консультации?

— Это, безусловно, наша сфера деятельности. Начиная с 1964 года, наши агрохимики выезжают в поля, за это время ими исследован каждый земельный участок, который есть в области. Раз в пять лет мы исследуем эти участки снова, если, конечно, они не перешли в другую категорию — переданы под жилищное строительство, например.

В лаборатории химико-аналитических анализов почв и агрохимикатов

Агрохимики отдела монторинга плодородия почв отбирают образцы почв, привозят их в нашу испытательную лабораторию, и мы делаем качественные анализы на все показатели плодородия, на токсичность и другие. После камеральной обработки мы можем дать землепользователям грамотные консультации о том, как им надо дальше возделывать свои участки, каким образом вносить минеральные и органические удобрения, сколько их надо вносить, в какой дозе, в какой фазе развития растений, в какой последовательности.

Телефон отдела химико-аналитических анализов почв и агрохимикатов — (4922) 21-43-46

Почти в каждом районе у нас есть представители — районные агрохимики, тесно работающие с хозяйствами и местными профильными управлениями. Они тоже выезжают в поля, делают диагностику минерального питания, налаживают обратную связь с сельхозтоваропроизводителями. Мы ведь отбираем образцы и для того, чтобы понять потребности аграриев. И делаем не только плановые исследования, но и выезжаем по заявкам хозяйств, вообще всех, кому это необходимо, вплоть до каждого дачника, — тех, кто действительно интересуется качественным состоянием своего земельного участка.

Главное – не навредить

— Последний вопрос — экзотический. Приходилось читать в Интернете (не знаю, правда это или нет), что китайские дельцы приезжали в нашу страну, арендовали земельные участки, вносили туда какие-то убойные удобрения, выращивали арбузы размером со старый телевизор, а через три года эта земля превращалась в пустыню. Правда, что можно получать такие урожаи за счёт удобрений?

— Удобрениями можно достичь чего угодно. Но напомню слова великого русского учёного-агрохимика Дмитрия Николаевича Прянишникова: «Избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний». Да, можно бездумно вносить минеральные удобрения, можно год или два выкачивать из почвы урожай, но это не значит, что можно бесконечно эксплуатировать землю.

Проверка земли на радиационный фон

Недобросовестные землепользователи, арендующие земельные участки, — неважно, из Китая они или наши доморощенные, — вносят неизвестные действующие вещества, которые даже Россельхознадзор не может определить. Я читал про такие случаи. Но всё-таки люди, живущие на этой земле и планирующие дальше здесь растить своих детей и внуков, думают о том, что останется после них.

Исследование земельных участков сотрудниками ФГБУ ЦАС «Владимирский»

Агрохимическая наука говорит не о том, что нужно вносить минеральные удобрения, а о том, что нужно вносить их грамотно. С соблюдением необходимых технологических норм. С применением агрономических знаний, которые позволят и вырастить богатый урожай, и сохранить качество почвы. А они включают в себя не только науку о минеральных удобрениях. Задействовать надо все методы технологического процесса — и севооборот, и подбор правильных сортов, наиболее отзывчивых на данном агрофоне, и грамотную систему защиты растений, и органические удобрения, и сидераты.

Самое главное — не навредить. Это как у медиков. Мы, агрохимики, также ставим диагнозы, когда проверяем качество почвы. Мы даём рецепты: как вносить удобрения, как ухаживать за почвой. Наша профессия сродни врачам. Только сфера — земная.

Николай Лившиц

Фото «Призыва» и ФГБУ ЦАС «Владимирский»

Источник