ПЛОДОРО́ДИЯ КУЛЬТ

В книжной версии

Том 26. Москва, 2014, стр. 435-436

Скопировать библиографическую ссылку:

ПЛОДОРО́ДИЯ КУЛЬТ, поклонение производящим силам природы и человека, включающее магич. действия и ритуалы, способствующие росту и приумножению растений, животных и людей. П. к. – одна из важнейших составляющих частей большинства традиц. религий. Как древнейшие свидетельства П. к. трактуются некоторые наиболее ранние антропоморфные и зооморфные изображения (в т. ч. «Венеры палеолита» и фаллические символы). Магия плодородия выражается в аграрных и эротич. символах (амулетах, татуировках, рисунках и др.), которые должны способствовать фертильности своего обладателя, а также в действиях, инсценирующих совокупление, оплодотворение земли, растений и животных (они могут принимать форму оргиастических культов ). Магия плодородия входит в аграрные культы , охотничьи и скотоводч. обряды, направленные на размножение промысловых и домашних животных, в большинство жизненного цикла обрядов (родильные, пубертатные, инициации, свадьбы, погребения), в предков культ , календарные обряды и культы духов деревьев. Идея плодородия лежит в основе культа большинства природных стихий – земли ( хтонические культы ), воды, солнца ( солярные культы ), луны (лунарные культы). С формированием пантеонов обычно выделяются особые божества плодородия и растительности ( Осирис и Исида в Египте, Астарта и Таммуз в Зап. Азии, Деметра и Артемида в Греции, Венера и Диана в Риме и т. п.). Мн. божества плодородия представляют собой умирающих и воскресающих богов, их смерть или ритуальное убийство символизирует зимнее угасание, воскресение – возрождение сил природы весной.

Источник

Культ плодородия и размножения

Культ плодородия и размножения

Загадка плодородия, таинство рождения занимали умы людей еще с эпохи первобытности. Стимуляция плодородия и размножения как самого человека, так и средств его существования (животных и растений) была едва ли не важнейшим из сознательных действий древнейшего человека. Естественно, что при этом древние искали помощи у своих могущественных покровителей. У одних народов это были великие боги, у других – многочисленные духи, у третьих – могущественные обожествленные предки.

Раскопки свидетельствуют о том, что неолитические земледельцы Китая, так же как и другие племена евразийских культур расписной керамики, знали и высоко ценили раковины каури. По форме напоминавшие вульву, эти раковины морского происхождения были широко распространены в Древнем мире и везде были прежде всего символом женской плодовитости (а уж во вторую очередь также и дорогим амулетом или даже мерилом ценности, наиболее ранним эквивалентом денег). Раковины каури с их специфической формой «врат рождения» рассматривались в качестве жизнеутверждающего элемента и часто воспроизводились в орнаментике [17; 508, 148]. К этому можно добавить, что в орнаменте на китайских неолитических сосудах изображения раковин каури встречаются весьма часто.

Наряду с использованием раковин каури о культе женского начала среди земледельцев-яншаосцев говорят и другие факты. Правда, в древнекитайских поселениях, в отличие от стоянок других сходных культур, не найдены характерные женские керамические статуэтки со стеатопигией. Однако, по мнению ряда авторов, аналогичную роль символа плодовитости женщины-матери и матери-земли в искусстве яншаоских племен играли в обилии встречавшиеся в росписи на сосудах изображения треугольников. Как было отмечено в работах Г. Рид, треугольник во всех обществах древности всегда был символом именно женского начала. Поэтому главным в найденном Андерсоном «символе смерти», зубчатые линии которого наносились красной краской, Рид считала именно «женский» треугольник, символизировавший идею воскрешения и возрождения и связанный также с идеей плодородия земли [673; 674].

Культ женского начала у любого земледельческого народа обычно всегда сосуществовал с аналогичным культом мужского начала. Это и понятно: идея размножения и плодородия могла развиваться лишь как представление о жизненной важности слияния обоих начал. В неолитическом Китае археологами найдены изображения, напоминающие фаллосы. Кроме того, наличие фаллических символов подтреугольной формы дало основание Б. Карлгрену предположить, что Рид не совсем права, связывая все изображения треугольников только с женским началом. Сам Карлгрен в специальной работе убедительно показал, что и в иньском и чжоуском Китае решительно преобладал именно мужской фаллический культ и что все элементы этого культа в графике действительно восходили к знакам подтреугольной формы [513].

Своеобразный спор между Рид и Карлгреном едва ли может быть решен, если не обратить внимание на различие материалов, которыми оперируют обе стороны. Г. Рид имела дело с материалами неолитической эпохи, Б. Карлгрен – с данными эпох Инь и Чжоу. Видимо, оба правы в своих выводах, но каждый в пределах своей эпохи. Не вдаваясь в подробности, стоит сказать о том, что в неолитических культурах Китая, где, судя по многим имеющимся данным, господствовали матрилинейные формы организации родового коллектива, культ женщины-матери и матери-земли, очевидно, был главным. Поэтому, видимо, женский символ играл центральную роль в искусстве и ритуале, а его атрибутами могли быть и каури и треугольники. С эпохи Инь многое изменилось. Господство патрилинейных форм в иньском обществе не подлежит сомнению, а культ мужских предков уже далеко превзошел все остальные культы. Естественно, графические символы той же подтреугольной формы (к тому же начертанные уже не на керамике, а на бронзе, причем самими иньцами, иньскими письменами) могли иметь совершенно другую исходную основу, быть иного происхождения. Вот почему следует полностью согласиться и с Б. Карлгреном в его трактовке треугольных знаков эпохи Инь.

Разумеется, и в Инь и в Чжоу женские символы по?прежнему имели хождение. Однако значение их было уже второстепенным. Раковина каури, равно как и ее имитации в камне и бронзе, постепенно утрачивала свое ритуальное значение и все более приобретала характер мерила стоимости, а с появлением в Чжоу новых форм металлических денег раковины каури вообще исчезли из употребления. Вместе с этим символом окончательно ушла в прошлое исключительная роль женского начала в китайском культе плодородия. Вместо того на передний план все более определенно стали выступать как мужское начало, так и идея гармонического взаимодействия и плодотворного слияния обоих начал, мужского и женского. Как явствует из данных «Гоюй» и многих песен «Шицзин», в начале Чжоу главной формой культа были большие праздники в честь плодородия. Весной, когда природа оживала после зимней спячки и пробуждались силы, способствовавшие плодородию и размножению, сам чжоуский правитель-ван совершал торжественный обряд первовспашки, после чего его приближенные и представители от общин совместными усилиями вспахивали ритуальное поле [27, 151 и сл.]. Это был сигнал к началу весенних полевых работ. После окончания вспашки устраивались празднества и пиры. Эти праздники нередко начинались с обряда инициации, в результате которого выросшие за год юноши и девушки получали право считаться взрослыми. По традиции, восходящей, видимо, к весьма отдаленным временам, сущность обряда сводилась к торжественному одеванию шапки на голову юноши и к закалыванию волос «взрослой» заколкой у девушки. К числу атрибутов взрослого мужчины относился также пояс с костяной иглой [1035, I, 5, VI, № 60; 173, 78]. Обряду инициации в древнем Китае уделялось очень большое внимание. В знатных семьях, в среде чиновничества этот обряд был разработан до мелочей, которые соблюдались неукоснительно. Детальному описанию всех совершаемых в этом обряде церемоний и приготовлений, всех способов проведения обряда в различных ситуациях посвящены две первые главы «Или» («Книги о церемониях и этикете») [868, т. XV, 9 – 55; 708, ч. I, 1 – 17 и 260 – 264]. Из песен «Шицзин» явствует, что крестьянские юноши и девушки, прошедшие обряд инициации, в дни весенних праздников, разбившись на пары, довольно весело и непринужденно проводили время. Специально изучавший любовно-брачные отношения, матримониальные обряды и праздники в Древнем Китае французский синолог М. Гране [432; 434; 436 – 438] подчеркивал, что любовные нормы и брачные обычаи в раннечжоуском Китае, особенно в среде простого народа, крестьянства, во многом основывались на традициях, восходивших к далекому прошлому и сильно отличавшихся от конфуцианских норм поведения более позднего времени. Песни «Шицзин» и исследования М. Гране позволяют заключить, что в древнейшие времена свободное общение мужчин и женщин в период весенних празднеств было естественным и обычным. Собственно, именно с целью подобрать себе пару по вкусу и устраивались эти празднества.

Судя по песням «Шицзин», весенние любовные игры не заканчивались свадьбами. Время свадеб наступало только осенью, когда отмечался второй праздник плодородия, который обычно бывал много богаче и пышнее весеннего. Горы смолоченного зерна, откормленные быки и бараны, обилие пищи и вина, торжественные жертвы в честь предков и божества земли, благодарение всевозможных духов – все это сливалось в единый и могучий праздник всеобщей радости и веселья. Важное место на осенних праздниках плодородия занимали и многочисленные ритуальные пляски и магические обряды, в том числе в честь тигров и котов, которые считались покровителями посевов (они уничтожали кабанов и мышей, вредивших посевам).

Читайте также

Культ плодородия у таримцев

Культ плодородия у таримцев Когда археологи дошли до самого древнего, пятого слоя, то они обнаружили 200 столбов, высота которых достигала 4 метров. Эти столбы были испещрены черно-красными рисунками и, как показалось ученым вначале, чем-то напоминали весла огромного

Принцип определения древности текста по времени его первого массового размножения

Принцип определения древности текста по времени его первого массового размножения Эпоха массового размножения текста близка ко времени его создания Предположим, что имеется два источника, про которые известно. что они описывают одни и те же события. Какое из этих

Эпоха массового размножения текста близка ко времени его создания

Эпоха массового размножения текста близка ко времени его создания Предположим, что имеется два источника, про которые известно. что они описывают одни и те же события. Какое из этих описаний следует считать более «реалистичным» (т. е. более информативным, более близким к

4. Принцип определения древности текста по времени его первого массового размножения

4. Принцип определения древности текста по времени его первого массового размножения Эпоха массового размножения текста близка ко времени его созданияПринцип забывания информации, сформулированный А.Т. Фоменко, см. книгу «Числа против Лжи», гл. 5, утверждает, что

Культ «Высшего существа» и Культ Разума

Культ «Высшего существа» и Культ Разума Упразднив христианские службы и закрыв монастыри, революционеры ввели новую религию — «Культ Разума». Собор Парижской Богоматери был переименован в «Храм Разума» и 10 ноября 1793 года там состоялось грандиозное представление:

Эзотерика и культ плодородия

Эзотерика и культ плодородия Прежде чем приступить к изучению различных периодов и фаз, спросим самих себя, что, собственно, означает этот нарисованный и выгравированный мир? Нам до сих пор неясен тайный смысл этих посланий наивного искусства. Если приглядеться,

ГЛАВА IV Прочие следствия плодородия и бесплодия страны

ГЛАВА IV Прочие следствия плодородия и бесплодия страны Бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне; ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит им

♦ Домашний культ, общественный культ

? Домашний культ, общественный культ О домашнем культе мы уже говорили не раз: напомним, что к нему прибегали при необходимости совершения обрядов перехода (см. Этапы жизни и обряды перехода, глава 4); он касался лишь конкретного человека или ограниченного сообщества

Обряды плодородия

Обряды плодородия И все же даже самые верные жены находили пути к свободе, хотя бы и временной. Например, жительницы острова Лесбос удалялись каждую осень на три дня в священную рощу, где справляли великий женский праздник в честь Деметры и Коры – древних богинь

БОГИ ПЛОДОРОДИЯ

БОГИ ПЛОДОРОДИЯ Вполне естественно, что культы, связанные с плодородием, пользовались значительным влиянием среди нижних слоев германского общества. Есть множество данных о том, что эти дающие жизнь силы внушали почтение не одним крестьянам. Как и следовало ожидать,

Глава 15 Циклы размножения

Глава 15 Циклы размножения — А вотъ вы мн? теперь скажите, отчего, когда воды съ весны много, да дождикъ, въ хл?б? спорыньи эстолько? И барыня начинаетъ затрудняться. — Спорыньи этой самой; рожковъ черныхъ, съ сизцой. Рожковъ! уб?дительно вразумляетъ мальчикъ. — Зам?сто

I. «Закон» убывающего плодородия почвы

I. «Закон» убывающего плодородия почвы Присмотримся сначала к общей теоретической физиономии критиков. Г-н Булгаков выступил еще в журнале «Начало» <51>со статьей против «Аграрного вопроса» Каутского и обнаружил сразу все свои «критические» приемы. С необычайной

Погребальный культ и культ предков

Погребальный культ и культ предков Довольно долго у славян сохранялся патриархально-родовой строй. По свидетельству византийских историков, славяне жили племенами и родами, состоявшими из больших семей. Роды и семьи возглавлялись старейшинами. Поэтому у славян

Культ личности или культ великой идеи?

Культ личности или культ великой идеи? В описанных условиях и речи быть не может о борьбе с коррупцией. Победить ее можно, только свергнув власть финансовой экономики, «денежного мешка». И нашей стране удалось этого добиться. Впервые во всемирной истории. Почему же

Источник

Бог плодородия: египетский, славянский, римский бог плодоролия

Вполне естественно, бог плодородия как культ пользовался значительным влиянием среди людей с древних времен. Именно от урожая зависело, каков будет уровень жизни у большинства народов. Исключение составляли воинствующие племена, которые кормились награбленным.

В статье раскроются основные символы плодородия, которые культивировались в Древнем Египте, Риме и у славян-язычников.

Боги плодородия в древних культурах

Бог плодородия чаще всего ассоциировался с землей, водой, илом. Древние люди возносили своему божеству дары, проводили молитвенные обряды. Все это должно было ублажить его для хорошего будущего урожая, от наличия которого зависела дальнейшая жизнь человека.

В некоторых культурах, например, Древнего Египта, бог мог существовать в своем земном воплощении. Люди представляли его в виде животного. С древних времен во многих цивилизациях было принято отмечать праздник плодородия, который проводили в преддверии сбора урожая. На нем люди благодарили высшие силы за предоставленный урожай.

Боги Древнего Египта

В египетской мифологии бог плодородия играл значительную роль. Он отвечал, помимо урожая, за скотоводство, караваны и мужскую силу. Называли его по-разному, но чаще упоминалось имя Мин. По легенде, он создал себя сам из хаоса.

Благодаря своей значимости он стоял практически на одном уровне с главными богами, Ра и Осирисом. В образе божества его изображали с огромным фаллосом, который означал мужскую потенцию и символизировал плодородие почвы. Это также делало его властителем всех земных женщин.

Египетский бог плодородия в позднее время стал символом целостности государства. Это было крайне важно в условиях войны. Фараоны часто использовали образ бога для воодушевления армии, придание ей однородности и целостности.

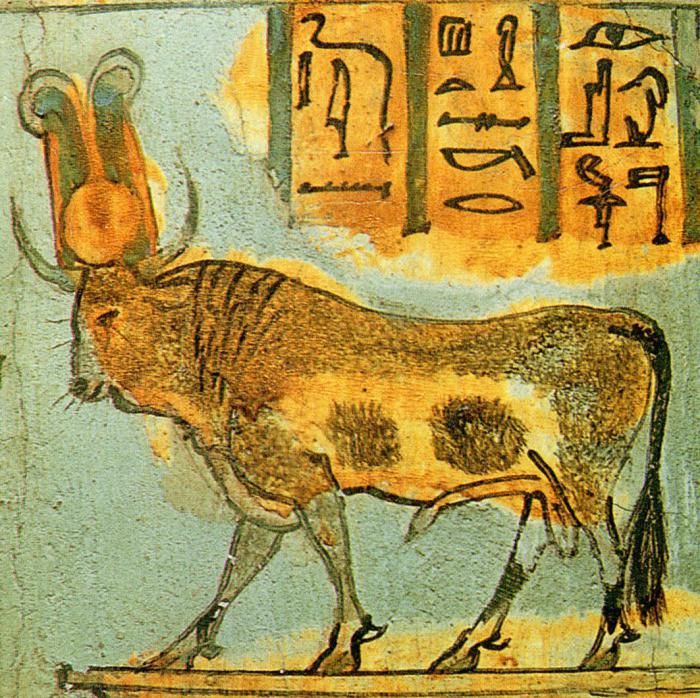

Земное воплощение египетского бога плодородия

Большинство египетских божеств могли существовать в образе животных. Египетский бог плодородия не был исключением. Мин проявлялся в виде большого и сильного быка. Это животное ассоциировалось у египтян с плодовитостью и плодородием. Даже фараон считал себя наследником Мина.

Бог плодородия в образе быка должен был обеспечивать людей урожаем дважды в год. Поэтому ему подносились огромные дары и посвящались молитвы. Жрецы умоляли Мина послать прекрасный урожай, который напрямую зависел от реки Нил и ее разливов.

Боги Древнего Рима

В отличие от Древнего Египта, римский бог плодородия представлен в женском образе. Это богиня, и называли ее Цецера, а изображали красивой женщиной с фруктами. Часто на рисунках она стояла вместе с покровительницей жатвы Анноной.

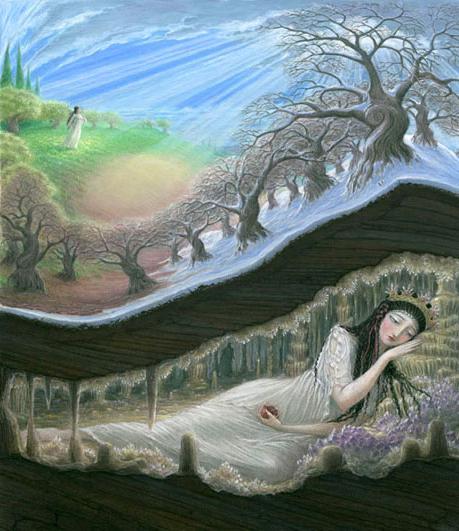

Поскольку римляне большинство божеств позаимствовали из греческой мифологии, то и у Цецеры есть аналог. Это известная многим Деметра. С именами этих богинь связан миф про мать и ее похищенную дочь. По легенде, у Цецеры была единственная дочь, прекрасная Прозерпина. Однажды Плутон, бог подземного царства, похитил ее у матери, чтобы сделать своей женой. Она стала жить под землей вдали от матери.

С тех пор, пока дочери нет, Цецера грустит, и природа увядает. Чтобы мир не был уничтожен окончательно, похитителю приказали возвращать Прозерпину к матери на часть года. В это время Цецера счастлива, и все вокруг расцветает. Так греки и римляне объясняли смену времен года, приход весны и осени.

Существовал в Древнем Риме бог плодородия и в мужском обличие. Его называли Либер. Он также был покровителем виноделия. Особенно его почитали земледельцы, которые посвящали ему праздник, проходивший в середине марта.

Образ Матери-Земли у славян

Бог плодородия у славян часто связан с образом Земли. Она считалась матерью всего живого, средоточием плодородия. При этом ее сила была бы бесполезной без воды, которой она наполняется с небес. Славяне просили святых наполнить Землю росой, чтобы она могла принести зерно. Она была кормилицей, а также символом материнства, женского начала.

В таком образе божество схоже с высшими силами других народов. Помимо славян, плодородие в облике Матери-Земли встречается у греков (Деметра), иранцев (Анахита), литовцев (Жемина) и других.

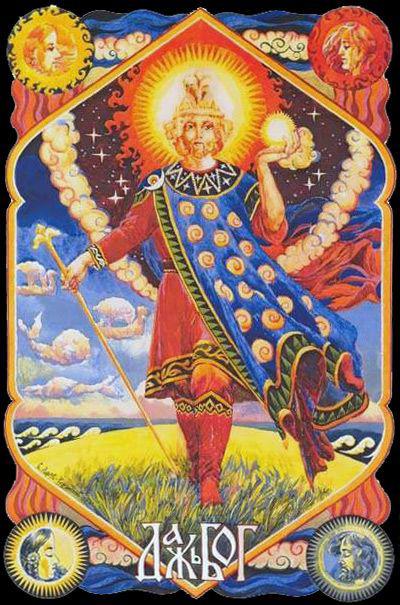

Дажьбог

Бог плодородия у славян существовал и в мужском обличье. Называли его Дажьбог, что означало «дающий». Он олицетворял собой силу светила, животворящее тепло, яркость. Люди ждали от него здоровья, исполнения желаний, различных благ.

Символами Дажьбога считались пылающие металлы, такие как золото и серебро. Днем этого божества считается 22 сентября, день осеннего равноденствия. В это время весь урожай был собран и проводились последние работы в садах и на полях. Люди собирались в день Дажьбога и Макоши на общее празднество, разжигали костер, водили хороводы, закатывали на гору горящее колесо (символ солнца) и угощались лучшей едой.

Само имя «Дажьбог» имеет один корень со словами «дать», «дождь», которые означали «раздавать» и «делиться». Бог посылал дождь и солнце, которые напитывали землю влагой и теплом. Его часто представляли в виде осеннего неба с дождевыми и грозовыми облаками, а иногда и градом.

Славянский бог плодородия имел свои символические знаки. Они означали солнце и имели вид солнцеворотов или солнечной розетки. Древние славяне носили такие знаки на одежде, украшали ими свои жилища, изображали на посуде.

Плодородие у славян зависело от Матери-Земли и Дажьбога. Урожай был возможен только при единстве мужского и женского начала. Земля дарила жизнь, а влага с небес питала ее для лучшего плодородия.

Источник