Выращивание пшеницы в России

Пшеница — востребованная злаковая культура, которую выращивают многие страны мира с благоприятными для этого климатическими условиями. Россия не является исключением. Зерна злака используются для перемолки на муку, после чего она идет для приготовления различных изделий (выпечки, макарон и т.д.). Различают более 300000 сортов пшеницы, и с каждым годом их количество только увеличивается. Селекционеры выводят новые формы, которые отличаются высокой стойкостью к различным заболеваниям и значительной урожайностью. Какой является средняя урожайность, где распространено производство зерна в России и какие сорта распространены, следует разобраться подробнее.

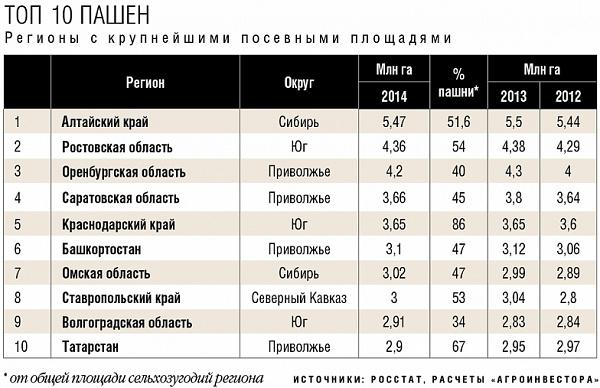

Главные регионы выращивания

Производство зерна в России возможно практически во всех регионах. Главным преимуществом злака любого сорта является его непривередливость к погодным условиям. Основные районы выращивания — Ставропольский и Краснодарский край. На этих территориях сбор зерна достигает практически четверти всего государственного сбора и обладает большей урожайностью.

Неплохая урожайность наблюдается и в других областях:

- Волгоградской.

- Саратовской.

- Омской.

- Курской.

- Воронежской.

- Алтайском крае.

Каждый из регионов предоставляет по 3-5 % общей суммы сбора по всей стране. Немалый урожай пшеницы в России можно проследить в Белгородской и Пензенской области. Здесь производство пшеницы в России находится на высоком уровне, в то время как некоторые северные регионы вовсе непригодны для выращивания подобных культур.

Современные посевы

Россия — северная страна с прохладным климатом для выращивания зерновых культур. Но даже несмотря на эти сложности, можно отыскать способы оптимизации производства.

Зерно в экономике РФ играет не последнюю роль. Государство отличается большей урожайностью, чем большинство тропических стран, поэтому экспортирует продукт в больших объемах.

Начиная с 2000-х годов производство пшеницы с 1 га резко возросло. Власти решили засеивать практически половину всех посевных площадей, отведенных под зерновые. В 2006 году уже более 60% всех злаковых полей были заполнены этой культурой.

В послевоенные времена Н. С. Хрущев принял решение сделать кукурузу вторым хлебом страны. В 1950-1960-х годах поля массово засаживались кукурузой, но за все время правительства Хрущева пшеница удержала лидирующую позицию.

Прошло уже почти 70 лет и нынешнее правительство России говорит о том, что стратегия Хрущева была успешной. Урожайность кукурузы намного выше — это менее калорийный и полезный продукт. Ее можно активно использовать в качестве корма для домашних животных, что могло бы способствовать развитию сельского хозяйства, животноводства.

В 2016 году масштаб посевных площадей пшеницы России составлял 27704 тыс. га, и это почти 59% всех полей, выделенных под зерновые культуры.

Сколько центнеров с га обирают пшеницы: однозначно ответить практически нереально. Это зависит от почвы, климатических условий и прочих факторов.

Разновидности культуры

На территории России выращивают сорта пшеницы:

- яровая;

- озимая;

- мягкие сорта;

- твердые сорта;

- карликовая и т.д.

Твердые сорта выращивают не очень активно. Такие разновидности демонстрируют не высокие показатели урожайности. Выращенные твердые сорта пшеницы чаще идут на изготовление хороших макаронных изделий. Отличается колос такой культуры плотной структурой и длинными остями. Ежегодно импортируют в Россию большие объемы твердых сортов пшеницы из более теплых стран, так как она пользуется спросом среди потребителей и отличается высоким качеством.

Мягкие сорта встречаются намного чаще — зерно идет на выпечку хлеба. Мука отлично подходит для изготовления кондитерских изделий. Остей здесь нет вовсе. Зернышко имеет округлую форму.

Карликовые сорта выращиваются редко, но большинство кондитеров утверждают, что такая мука лучше всего подходит для выпечки тортов, пирожных, печенья и т.д.

Технологическая карта возделывания яровой культуры говорит о том, что лучше высаживать ее весной и собирать урожай осенью.

Где вырастить яровую пшеницу на территории РФ: это наиболее непривередливый сорт, который приживается почти во всех регионах России.

Главное, для получения хорошего урожая соблюдать некоторые процедуры возделывания яровой пшеницы, таблица требований которых известна всем, кто занимается выращиванием культуры.

Озимая пшеница высеивается поздней осенью или зимой. Преимущество заключается в том, что весной она получает полезные вещества вместе с талыми водами. Благодаря ранним всходам культура менее засорена сорняками. Что демонстрирует рекордный урожай зерна.

Сбор зерна в СССР по годам

Выращиваемых объемов пшеницы в СССР категорически не хватало, поэтому процветал импорт. Экспорту тоже в 60-е составлял 8%, а в дальнейшем — всего 0,5%. Импорт же рос буквально с каждым днем и в результате перешагнул за 20%. Урожайность по республикам представлена в таблице ниже.

| Год | Производство, тонн |

| 1961 | 62 494 000 |

| 1965 | 56 105 008 |

| 1970 | 93 750 000 |

| 1975 | 62 250 000 |

| 1980 | 92 500 000 |

| 1985 | 73 200 000 |

| 1990 | 101 888 496 |

| 1991 | 71 991 008 |

Есть мнение, что в СССР выращивали зерно 3-5 класса, а закупали высококачественную пшеницу 1-2 класса. Подтверждения этому нет, но с 70-х годов СССР стали закупать пшеницы в разы меньше, чем поставлять на экспорт — эта тенденция держится и по сегодняшний день.

Производство в России по годам

На основе статистических сборников Федеральной службы государственной статистики несложно проанализировать динамику производства пшеницы с 1 га/ тонн в России по годам:

- 1992 — 46,2;

- 2000 — 34,5;

- 2005 — 47,5;

- 2008 — 67,8;

- 2009 — 61,7;

- 2010 — 41,5;

- 2011 — 56,2;

- 2015 — 56,7;

- 2017 — 57,2.

Базисный темп роста составляет 112,8%. Сегодня производство пшеницы увеличено в 12,8%. Основная причина, почему произошли такие изменения, заключается в том, что структура спроса на внутреннем и внешнем ранках поменялась, а также разительно отличаются цены реализации.

Урожайность по регионам

Производство пшеницы по состоянию на 2017 год позволяет рассмотреть тенденцию развития по регионам. Главный регион-производитель — Ростовская область — 9031,3 тысяч тонн. Доля в общих сборах составляет 11,9%. Не уступает и Краснодарский край — сборы здесь составляют 8 957 000 тонн. Третье место досталось Ставропольскому краю — 7 713 тыс. тонн. Волгоградская область с 4,4% в общих сборах за год собирает 3 353,4 000 тонн. Алтайский край — 2 977,8. Саратовская область на уровне 2 795,1 тыс. тонн. Омская занимает почетное седьмое место по производству зерна и выдает 2 568,4 тыс. тонн. Воронежская и Курская области в пределах 2299,7-2493,4 тысяч тонн. Республика Татарстан в рейтинге регионов занимает 10-ю позицию со сборами в 2142,6 тыс. тонн.

В топ-20 по валовым сборам вошли регионы:

- Оренбургская область — 2073,8.

- Орловская — 1883,5.

- Тамбовская — 1877,0.

- Липецкая — 1791,3.

- Краснодарский край — 1745,0.

- Новосибирская область — 1631,6.

- Башкортостан — 1576,1.

- Курганская область — 1565,9.

- Пензенская область — 1392,6.

- Белгородская — 1381,6.

Все остальные регионы, не вошедшие в топ-20, произвели 14 547,2 тысячи тонн пшеницы.

Россия это крупный зернотрейдер, который снабжает многие государства мира наиболее необходимыми сортами, предназначенными для выпечки хлебобулочных изделий. Даже несмотря на большой урожай, РФ импортирует твердые сорта пшеницы для изготовления качественных макаронных изделий.

На некоторых территориях климатические условия не соответствуют нормальным показателям для роста и развития пшеницы и других зерновых культур, поэтому в таких районах часто используют генномодифицированные продукты. Это не значит, что только Россия производит подобные культуры. Большинство мировых лидеров по производству зерна также применяют подобную практику. Теперь вы знаете, где растет пшеница, какие сорта наиболее распространены, и для чего они используются.

Источник

Биологические особенности выращивания пшеницы озимой

Агротехника выращивания зерновых культрур

Яровая пшеница

Яровые зерновые хлеба представлены в РФ большим разнообразием видов и ведущая роль принадлежит яровой пшенице, которая составляет в валовом сборе зерна приблизительно 23 %. Зерно богато белком – 16-24 %, и клейковиной – 28-40 %, отличными хлебопекарными качествами. Наибольшее количество белка содержится в зерне твердой пшеницы, из нее вырабатывают манную крупу, макароны, лапшу, вермишель, а также муку, которую используют в хлебопечении, в качестве улучшателя зерна. Отходы мукомольной промышленности (отруби) – ценный концентрированный корм для животных. Соломой и половой также кормят скот.

Яровая пшеница – одна из самых древнейших и наиболее распространенных культур на земном шаре. Ее возделывают во всех частях света – от Полярного круга до крайнего юга Америки и Африки. Наибольшие площади посева сосредоточены в РФ (Западная и Восточная Сибирь, Поволжье, Южный Урал).

В культуре яровой пшеницы распространено два вида:

- мягкая — дающая муку высоких хлебопекарных качеств,

- твердая – с повышенным содержанием белка в зерне, используемая для изготовления высококачественных макарон и вермишели.

Биологические особенности озимой пшеницы

1.2 Биологические особенности озимой пшеницы

1.2.1 Требования к теплу

Семена озимой пшеницы начинают прорастать при температуре +1°-+2°С, но для дружного пророста температура (+12°-+15°С). К низким температурам и резким колебаниям она чувствительна в зимне-весенний период, очень опасна смена температуры ранней весной, когда днем она поднимается до +15-+10°С, а ночью падает до -10°С. Без снега озимая пшеница гибнет при —16°—18°С.Снеговой покров 20 см. позволяет растениям выдержать морозы до -30°С, а в 30-60 см. — до 40°С. Это связанно с тем, что во время морозов температура на поверхности почвы под снегом на 10-15°С выше, чем над снегом. Чем толще снеговой покров, тем больше разница в температуре под снегом и над ним [9].Она использует для своего роста, развития и формирования урожая два наиболее благоприятных по увлажнению периода — осень и весну. Озимая пшеница устойчива к весенне-летним засухам и поэтому урожайнее, чем яровая пшеница.

Зимостойкость или устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным зимним условиям — сильным морозам, частым оттепелям, появлению ледяной корки и т.д. — зависит от особенностей сорта и условий выращивания, оттого в какой степени растения подготовлены к зимовке. Эту подготовку принято называть закалкой. Она протекает в две фазы.

Первая фаза закалки проходит осенью при понижении среднесуточной температуры до 5-6°С, когда рост растений приостанавливается (физиологический покой). Но фотосинтез при солнечной погоде интенсивно продолжается и в растениях, особенно в узлах кущения успешно накапливаются сахара, играющие защитную роль. Пройдя первую фазу закалки, озимые могут выдерживать морозы до -12-14°С.

Вторая фаза закаливания происходит при морозной (от 0 до -5°С) погоде и сопровождается частичным обезвоживанием тканей (переходом части воды в связанное состояние, при котором она не замерзает) и повышением водоудерживающей способности клеток. Для полного завершения закалки необходимо около трех недель. Хорошей закалке способствует своевременный посев и внесение удобрений (РК или NPK), умеренная влагообеспеченность и солнечная погода. Минимальные температуры: для прорастания зерна +1-+2°С, фотосинтеза +3°С, ростовых процессов +5°С. Под слоем снега 12-15 см она выдерживает морозы до -30°С. Оптимальная температура для осеннего роста составляет 15-10°С тепла, а в период зимовки — около —5,-7°С в зоне узла кущения, для летней вегетации — около 20-25°С. Озимая пшеница относительно засухоустойчива. Она меньше яровых хлебов страдает от весенней (майской) засухи. Транспирационный коэффициент её около 300-350 до 450. Очень важно наличие влаги в почве для получения дружных всходов, осеннего кущения и укоренения растений, в период роста соломины и формирования колосьев, а также во время роста и налива зерновок [21].

1.2.2 Требования к влаге

Озимая пшеница кустится осенью и весной. Усиленное кущение наблюдается при достаточной влажности и температуре 8-10°С. С понижением температуры до 3-4°С кущение прекращается. Кустистость резко повышается при внесении азотных удобрений и при посеве крупными семенами.

До ухода в зиму озимая пшеница образует обычно 4-5 побегов. Высокая температура и недостаток влаги в почве в весенний период отрицательно влияют на кущение. Поздно возникающие стебли запаздывают с колошением и образуют подгон, обуславливающий неравномерность созревания растений. Корневая система озимой пшеницы проникают на глубину до 1,5 м, и хорошо использует влагу из корнеобитаемого слоя. При наличии влаги в слое почвы 10 см. более 10 мм всходы появляются дружно, а кущение идет энергично при менее 30 мм доступной влаги.

Осенние осадки способствуют более высокому выходу зерна по сравнению с выходом соломы. Весенние осадки усиливают рост вегетативной массы и создают хорошие условия для появления новых побегов. От весеннего

пробуждения до колошения озимая пшеница расходует около 70% общей

потребности воды за вегетацию, в период от цветения до восковой спелости зерна — 20%. Наибольшая продуктивность этой культуры при влажности почвы 70-75% наименьшей (полевой) влагоемкости в зоне распространения основной массы корней (до 60 см). Транспирационный коэффициент составляет 400-500.

1.2.3 Отношение к свету

Свет, как и тепло и влага важнейший фактор в жизни растений озимой пшеницы. Действие света проявляется с начальных этапов развития растений. Фотосинтез происходит интенсивно, в результате образуются органические вещества, растения хорошо растут, кустятся и развиваются. Солнечный свет оказывает положительное влияние на формирование органов плодоношения зерна, накопление в них белков, углеводов и других веществ. Озимая пшеница растение длинного дня.

1.2.4 Требования к почве

Озимая пшеница очень требовательна и хорошо отзывается на повышение её плодородия. На легких супесях и осушенных торфяниках она произрастает хуже. Большое влияние на урожайность озимой пшеницы оказывают условия рельефа. Пониженные заболоченные места для неё неблагоприятны. Период вегетации длится 240-320 дней.

Не подходят для неё малоплодородные торфяники, супесчаные и сильно смытые, кислые, засоленные и заболоченные почвы. Озимая пшеница -растение длинного дня. Она зацветает тем скорее, чем дольше день. Поэтому для прохождения световой стадии требуется длинный (14-16) часовой день или непрерывное освещение.

Таким образом, почвенно-климатические условия ООО АФ «Луч» в значительной степени соответствуют биологическим требованиям озимой пшеницы. Озимая пшеница может давать высокие и стабильные урожаи [21].

Озимая пшеница: биологические особенности

Озимая пшеница — важнейшая зерновая культура в нашей стране. По посевным площадям она занимает первое место и является главной продовольственной культурой.

Пшеничный хлеб характеризуется высокой питательностью, вкусовыми качествами, а за усвояемостью превосходит хлеб из муки других зерновых культур. В 100 г пшеничного хлеба содержится 245-255 ккал, что свидетельствует о высокой питательности и энергоемкости.

Ценность пшеничного хлеба определяется богатым химическим составом зерна. В зерне пшеницы от 11 до 20% белка, 63-74% крахмала, около 2% жиров, до 2% зольных минеральных веществ и много витаминов (В1, В2, РР, Е, провитамины А, Д). Пшеничная мука кроме хлебопечения используется для производства макаронных и кондитерских изделий. Зерно перерабатывают на спирт, крахмал, декстрин и т.п.

Однако высококачественный хлеб и хлебобулочные изделия получают только из муки мягкой пшеницы. По государственному стандарту, зерно пшеницы принадлежит к высшему, первого и второго классов, которые содержат соответственно 36, 32 и не менее 28% сырой клейчатки первой группы и имеет удельный вес не менее 755 г/л, стекловидность — не ниже 60%, а хлебопекарная сила муки 280 и более единиц альвеографа.

Озимая пшеница — важная кормовая культура. Пшеничные отруби — ценный концентрированный корм для всех видов сельскохозяйственных животных. Солому в измельченном виде или сдобренную кормовой патокой используют как грубый корм для крупного рогатого скота. В чистом виде или в смеси с викой ее выращивают на зеленый корм, используемый рано весной, вслед за рожью. Агротехническое значение озимой пшеницы состоит в том, что она является хорошим предшественником для других культур севооборота.

История и распространение. Пшеница одна из древнейших и наиболее распространенных культур. Она была известна более чем за 6,5 тыс. лет до н.э., за 6 тыс. лет до н.э. ее с успехом выращивали в Египте . С давних времен выращивают пшеницу и в России . Мировая площадь озимой и яровой пшеницы сейчас около 240 млн. га. Она является основной хлебной культурой большинства европейских стран, США , КНР , Японии , России , Казахстана , Украины . Озимая пшеница — одна из наиболее продуктивных культур.

Биологические особенности озимой пшеницы

Требования к теплу. Культура это холодостойкая и уже при температуре 1-2° С ее семена начинают прорастать. Но для нормального прорастания и появления всходов оптимальна температура в 12-15° С. При температуре 14-16° С и достаточной увлажненности почвы, первые всходы появляются через 7-9 дней. Благоприятный для посева пшеницы календарный срок со среднесуточной температурой воздуха 14-17° С.

Зимой, при хорошем закаливании, пшеница выдерживает понижение температуры на глубине узла кущения до минус 16-18° С, а высокоморозостойкие сорта — до минус 20° С. Однако высокой морозостойкостью отмечается только та, которая хорошо раскустилась (2-4 побега) и накопила в узлах кущения до 30-35% сахаров.

Что любит озимая пшеница

Переросшие растения, образовавшие осенью 5-6 побегов, теряют морозоустойчивость, повреждаются или погибают. Наиболее благоприятной в течении вегетации средней температурой является 16-20° С. В то же время озимая пшеница способна выдерживать и более высокие температуры (35-40° С), особенно при достаточной влажности почвы.

Требования к влаге

Озимая пшеница требовательна к влаге в течение всей вегетации. При прорастании семян, поглощает воды 50-55% от своей массы. Коэффициент транспирации — 400-500. В благоприятные по влажности годы он снижается до 300, а в неблагоприятные повышается до 600-700. Лучшая влажность почвы 70-80%.

Большой вред посевам наносит недостаток влаги в почве во время прорастания семян и появления всходов. Всходы при таком состоянии увлажнения будут сжиженные. Дефицит влаги в период кущения снижает продуктивную кустистость, а в период колошения и цветения — зернистость колоса.

Высокий урожай озимой пшеницы можно получить при условии, если весенние запасы влаги в метровом слое почвы достигать 200 мм, а на период колошения — не менее 80-100 мм.

Требования к почве

Хорошо растет озимая пшеница и формирует высокую урожайность на плодородных почвах с высоким содержанием гумуса (не ниже 2%) и элементов минерального питания. Лучшими для пшеницы являются черноземные, каштановые, темно-серые оподзоленные почвы среднесуглинистые механического состава с нейтральной реакцией (рН 6,0-7,5). Плохо удается на солонцеватых и кислых почвах тяжелого механического состава, а также почвах склонных к заболачиванию. Культура хорошо реагирует на внесение удобрений, подробнее читайте про нормы внесения удобрений под озимую пшеницу.

На формирование 1 ц зерна пшеница поглощает из почвы 3-4 кг азота, 0,9-1,3 кг фосфора и 2-3 кг калия. Больше всего азота и калия она потребляет в период между кущением и молочной зрелостью, а калия — до цветения. Для интенсивного роста и формирования зерна с большим содержанием в нем белка азот более эффективен в период весенне-летней вегетации.

Требования к свету

Озимая пшеница — растение длинного дня и требовательна к свету. При недостаточном освещении узел кущения формируется близко от поверхности почвы, растения недостаточно закаляются и зимостойкость их снижается.

Недостаточная весенняя освещенность растений приводит к чрезмерному вытягиванию нижних междоузлий и полеганию растений. При недостаточном освещении во время налива и созревания ухудшается качество зерна, что происходит в загущенных посевах.

Биологические особенности озимой пшеницы

Содержание.

1. Обзор литературы. 5

1.1.Биологические особенности озимой пшеницы. 5

1.2.Технология возделывания озимой пшеницы.

1.3.Основные причины снижения качества зерна озимой пшеницы 16

2.Природные условия зоны возделывания озимой пшеницы. 18

2.1 Краткая характеристика климата природно – климатической зоны

Самарской области . 19

2.2. Температурный режим воздуха и его влияние на рост и развитие озимой пшеницы. Ресурсы тепла. Расчет потенциальной урожайности по приходу ФАР. 20

2.3. Режим влажности почвы, влагообеспеченность озимой пшеницы. Расчет возможного урожая по влагообеспеченности. 21

2.4.Почвенная характеристика зоны. Расчет доз удобрений на планируемую урожайность. 23

3.Разработка технологии возделывания озимой пшеницы для получения запланированной урожайности. Ее агрономическое обоснование. 25

Библиографический список. 32

Введение.

Озимая пшеница – одна из важнейших, наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур. Среди зерновых культур озимая пшеница занимает 33 % посевных площадей, так как является наиболее ценной продовольственной культурой. Ценность ее состоит в том, что зерно отличается высоким содержанием белка (16 %) и углеводов (80 %).

Озимая пшеница в Российской Федерации имеет широкое распространение. На севере она доходит до 65° с.ш. ( Архангельская область ), на юге – до 41° ю.ш. (юг Дагестана ). Основные площади посева озимой пшеницы размещены в районах с благоприятными условиями перезимовки – Северный Кавказ, Центрально – Черноземная зона, а также районы Поволжья и Закавказья.

Площадь посева озимой пшеницы в РФ около 8 млн. га. В Самарской области 350 – 380 тыс. га. Озимая пшеница при высоком уровне агротехники и нормальной перезимовке дает урожаи зерна, превосходящие урожаи озимой ржи и яровой пшеницы. В районах Северного Кавказа урожайность сортов Безостая 1, Мироновская 808, Северодонская 5, Полесская 70 на больших площадях достигает 5 – 6, а при орошении – 8 – 9 т/га и более. Однако средняя урожайность по стране еще невысокая, она составляет около 2,8 т/га, в Самарской области в 2001 – 2002 годы 2,1 т/га ( Васин В.Г. и др., 2003).

Озимую пшеницу выращивают в основном на зерно, которое размалывают и используют в виде обычной муки или муки из цельного зерна (без отсева отрубей). Зерно озимой пшеницы используют для получения спирта, клейковины, декстрина, крахмала. Пшеничная мука – основной компонент различных видов хлеба, макаронных и кулинарных изделий и т.д.

При переработке зерна на муку выделяются 25 – 30 % отрубей, которые являются ценным кормом для сельскохозяйственных животных.

Также следует отметить, что озимая пшеница является незаменимым предшественником сахарной свеклы, подсолнечника и других культур, размещение которых в севооборотах после озимой пшеницы дает высокие и стабильные урожаи с хорошими технологическими показателями.

Кроме того, озимая пшеница, являясь культурой сплошного способа посева, предохраняет почву от ветровой и водной эрозии.

Обзор литературы.

Биологические особенности озимой пшеницы.

Всестороннее знание биологических особенностей полевых растений является основой разработки научно – обоснованных приемов выращивания высоких и устойчивых урожаев при высоком качестве получаемой продукции.

Оценку роста и развития растений в зависимости от сорта, уровня агротехники и погодных условий можно дать на основе знания биологических особенностей культуры – ее требований к условиям внешней среды.

Отношение к теплу.

В разные периоды вегетации пшеница предъявляет неодинаковые требования к теплу. Семена ее начинают прорастать при температуре 1 – 2 °С, но для дружного прорастания и появления всходов нужна более высокая температура. При температуре 14 – 16°С всходы появляются через 7 – 9 дней после посева. Сумма активных температур за период посев – всходы составляет 116 — 139°С. Через 13 – 15 дней после всходов при температуре 12 – 15 °С начинается кущение. Пониженная температура воздуха (до 6 – 10°С) при достаточной влажности, а также повышенная облачность задерживают общее развитие растений, но способствуют более интенсивному кущению.

Постепенное снижение температуры в осенний период вегетации с 10 до 0°С способствует закалке растений, повышает их устойчивость к низким температурам ( Губанов Я.В. , Иванов Н.Н. , 1988).

При понижении среднесуточной температуры воздуха до 4 – 5°С осенний рост озимой пшеницы приостанавливается. Весной при повышении температуры до 5°С пшеница начинает расти и дополнительно куститься. Для озимой пшеницы очень опасны резкие колебания температуры ранней весной, когда днем она поднимается до +10°С, а ночью падает до –10°С. Озимая пшеница может выдержать температуру в зоне узла кущения – 16 … — 18°С.

Многие исследователи указывают границы, в пределах которых идет заметный рост озимой пшеницы, — от 2 – 3 до 37 – 40°С. При температуре выше 40°С прекращается прирост сухого вещества.

Общая сумма положительных температур от посева до полной спелости составляет 1850 – 2200°С, а продолжительность вегетационного периода (включая зиму) колеблется от 275 до 350 дней ( Посыпанов Г.С. , 1997).

Отношение к влаге.

Озимая пшеница лучше использует осенние и зимние осадки, потребляет значительно больше влаги, чем яровая. В фазе прорастания зерна и появления всходов растения потребляют сравнительно небольшое количество влаги. Однако чтобы получить дружные и полноценные всходы, необходимо иметь в верхнем слое почвы (0 – 10 см) не менее 10 мм продуктивной влаги. По мере роста и развития растений потребность во влаге повышается. Для нормального осеннего кущения озимой пшеницы необходимо иметь не менее 30 мм продуктивной влаги в слое почвы 0 – 20 см. Озимая пшеница наибольшее количество влаги расходует от весеннего отрастания до колошения (до 70% общей потребности в воде за вегетацию) и наименьшее – от цветения до восковой спелости зерна (до 20%) ( Васин В.Г. и др., 2003).

Нередки случаи, когда в фазе выхода в трубку озимая пшеница начинает испытывать водный дефицит. При продолжительном его воздействии прекращается рост листьев, резко снижается рост последних междоузлий стебля. Общая вегетативная масса формируется небольшая, а высота хлебостоя низкая. Недостаток влаги в этой фазе приводит к нарушению дифференциации генеративных органов, образованию бесплодных цветков, недобору урожая общей массы и зерна. С этой фазой связывают критический период по отношению к влаге ( Губанов Я.В. , 1988).

Во время цветения и налива зерна недостаток влаги снижает озерненность колоса, крупность урожая зерна. Для получения высоких урожаев озимой пшеницы с хорошим качеством зерна наиболее благоприятна влажность почвы (в слое 0 – 60 см) не ниже влажности разрыва капилляров. Коэффициент водопотребления этой культуры равен 400 – 500.

Отношение к почве.

Озимая пшеница предъявляет повышенные требования к почве. Для нее наиболее пригодны почвы с мощным гумусовым горизонтом, высоким содержанием питательных веществ и хорошими водно – физическими свойствами. Этим требованиям в большей мере удовлетворяют высокоплодородные черноземные, темно – каштановые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 6,0 – 7,5), с содержанием гумуса не менее 2,0 – 2,5 %, фосфора и калия не менее 150 мг на 1 кг почвы (по Кирсанову).

Азот – один из наиболее важных элементов питания, он регулирует рост вегетативной массы, повышает содержание белка и клейковины в зерне и влияет на формирование урожая. Потребление азота озимой пшеницы начинается с первых дней жизни и продолжается до окончания налива зерна. Так, в фазе кущения потребление азота составляет 20 – 25 %, в период выхода в трубку – колошения – 50 – 55, цветения – начала восковой спелости – 10 – 15, к середине восковой спелости – 5 – 10 % общего количества потребляемого азота. Недостаток азота в отдельные фазы нельзя компенсировать внесением его в последующие фазы. Наибольшая потребность в нем ощущается от начала выхода в трубку до колошения.

Фосфор входит в состав многих органических соединений, ферментов и витаминов, принимает участие в энергетическом обмене. Наибольшее потребление фосфора приходится на фазы выхода в трубку, колошения и цветения.

Калий улучшает процесс фотосинтеза, углеводный и белковый обмен, перемещение в растениях углеводов. Поступление калия в растения начинается с фазы всходов и продолжается до цветения. Наибольшее потребление калия приходится на фазы выхода в трубку, колошения и цветения ( Васин В.Г. и др., 2003).

Отношение к свету.

Свет является важнейшим фактором в жизни растений, особенно в фазах роста и развития. При оптимальном количестве тепла и света листья растений приобретают интенсивную зеленую окраску, и процесс кущения протекает хорошо. Недостаточное освещение способствует разрастанию первого междоузлия и образованию узла кущения озимой пшеницы ближе к поверхности почвы. Интенсивное солнечное освещение и понижение температуры вызывают торможение роста первого междоузлия и способствует более глубокому залеганию узла кущения, что обеспечивает лучшую перезимовку озимой пшеницы.

Озимая пшеница – растение длинного дня. Оно зацветает тем скорее, чем длиннее день. Поэтому для прохождения световой стадии требуется длинный (14 – 16 – часовой) день или же непрерывное освещение. На коротком (8 – часовом) дне большинство сортов озимой пшеницы не проходит световую стадию и не выколашивается ( Морару С.А. , 1988).

Особенности роста и развития.

Вегетационный период озимой пшеницы включает в себя следующие этапы: набухание и прорастание семян, всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение и оплодотворение, формирование, налив и созревание зерна.

Скорость набухания зависит от крупности семян, содержания белка в эндосперме, пропускной способностью оболочки семян, особенности сорта, наличия в почве влаги, тепла и кислорода.

Развитие проростков происходит за счет использования питательных веществ эндосперма. При посеве в оптимальные сроки продолжительность периода посев – всходы составляет 7 – 9 дней.

Через несколько дней после всходов образуются 3 – 4 листа и с этого момента рост стебля и листьев замедляется и начинается фаза кущения. Кущение представляет собой образование побегов из подземных частей (в частности из стеблевых узлов). В период кущения начинает развиваться стебель с короткими междоузлиями и зачаточным колосом. Затем междоузлия начинают удлиняться.

Началом фазы колошения принято считать выход колоса из влагалища верхнего листа, что происходит вследствие разрастания верхнего междоузлия стебля. В период от выхода в трубку до колошения продолжается формирование репродуктивных органов, нарастание вегетативной массы и накопление сухого вещества.

Цветение озимой пшеницы начинается через 4 – 5 дней после колошения и продолжается 3 – 6 дней. После оплодотворения начинается рост и развитие зародыша, формирование эндосперма, образование оболочки плода, что в итоге ведет к образованию зерновки.

Источник