Факторы, лимитирующие плодородие почв

К факторам, лимитирующим плодородие почв, относятся показатели состава, свойств и режимов почв, снижающие урожай культурных растений и биопродуктивность естественных фитоценозов. В первом приближении их можно обозначить как отклонения от оптимальных показателей. Степень отклонения характеризует уровень лимитирующего фактора и степень снижения урожая. Теоретической основой исследований факторов, лимитирующих почвенное плодородие, являются законы лимитирующего фактора и совокупного действия и оптимального сочетания факторов жизни растений.

Следует различать общепланетарные лимитирующие факторы, характерные для почв всех природных зон, внутризональные (региональные), характерные для определенных зон и регионов, и местные, характерные для небольших территорий.

К общепланетарным можно отнести: недостаточную обеспеченность элементами питания, повышенную плотность, неудовлетворительную структуру, пониженное содержание легкоразлагаемого органического вещества.

К внутризональным (региональным) – повышенную кислотность, повышенную щелочность, недостаток и избыток влаги, эродированность и дефлированность почв, каменистость, засоленность, солонцеватость и др.

К местным факторам, лимитирующим почвенное плодородие, можно отнести локальное загрязнение почв радионуклидами и тяжелыми металлами, нефтепродуктами, нарушение почвенного покрова горными выработками и др.

Для ряда свойств почв и режимов определены критическиеуровни показателей, при которых резко ухудшаются другие агрономически важные свойства и режимы почв и резко снижается урожай растений или его качество (табл. 20).

Критические уровни показателей состава, свойств и режимов почв

Состав, свойства и режимы почв

Преобладание кварца, более 98%

Песчаные почвы в аридных областях, глинистые – в гумидных. Высокая степень каменистости

Преобладание оксидов кремния (более 98%). Содержание гумуса менее 1% в почвах с фульватным составом гумуса и менее 2% — с гуматным. Содержание ЛОВ менее 0,1%. Содержание водорастворимых солей более 0,6-2% в зависимости от вида солей. Повышенные концентрации тяжелых металлов и токсикантов, превышающие ПДК, и радионуклидов

ЕКО менее 5 мг·экв/100 г почвы. Степень насыщенности основаниями менее 50%, рНKCl ниже 4,5-5. Содержание обменного натрия более 10-15% от ЕКО, сильнощелочная реакция среды рНH2O более 8,5

Содержание элементов питания очень низкое и низкое в соответствии с зональными группировками обеспеченности

Общие физические свойства

Плотность более 1,4-1,5 г/см3, общая порозность менее 40%

Содержание агрономически ценных агрегатов менее 40%

Водные свойства и запасы влаги

Влажность, соответствующая ВЗ, водопроницаемость – ниже

30 мм/час

Воздушные свойства и состав почвенного воздуха

Порозность аэрации менее 15%. Содержание СО2 более 3%; O2 — менее 10-15%

ОВП (Еh) ниже 250 мВ

В почвах с низким естественным плодородием выделяют освоенные, окультуренные и культурные разности. Освоенные почвы формируются в условиях низкой агротехники, при нерегулярном внесении невысоких доз органических и минеральных удобрений. Окультуренные и культурные – формируются при высокой агротехнике, регулярном внесении органических и минеральных удобрений и проведении необходимых мелиоративных мероприятий (осушение, орошение, известкование, внесение высоких доз торфа, пескование глинистых почв, глинование – песчаных и др.). В результате мероприятий, направленных на устранение лимитирующих факторов, плодородие окультуренных почв существенно выше по сравнению с освоенными аналогами.

Процесс, противоположный окультуриванию, предложено называть выпахиванием. Выпахивание – снижение уровня плодородия пахотных почв, ухудшение агрономических свойств (снижение содержания гумуса, обесструктуривание, переуплотнение, почвоутомление) в результате использования их при низком уровне поступления источников гумуса (органических удобрений и послеуборочных остатков) в течение ряда лет. В настоящее время ведутся научные исследования по количественной оценке степени выпаханности. Выпаханными могут быть как освоенные, так и в разной степени окультуренные почвы. В выпаханных почвах наиболее часто проявляются почвоутомление и фитотоксичность почв, резко снижающие урожай растений.

Почвоутомление –многофакторное явление, проявляющееся в агроценозах, особенно в условиях монокультуры. А.М. Гродзинский (1965), В.Т. Лобков (1964) выделяют следующие наиболее существенные причины почвоутомления:

– односторонний вынос питательных элементов, нарушение сбалансированного питания растений;

– изменение физико-химических свойств почв, сдвиг рН;

– ухудшение структуры и водно-физических свойств почв;

– нарушение биологического режима, развитие патогенной микрофлоры (грибов Fusarium, Рenicilliumnи др., бактерий Pseudomonas, некоторых актиномицетов);

– накопление фитотоксичных веществ (колинов) — производных фенолов, хинонов и нафтизина, обусловливающих токсичность почв;

– размножение вредителей и злостных сорняков.

Почвоутомление рассматривается как результат нарушения экологического равновесия в системе почва-растение вследствие одностороннего воздействия на почву культурных растений.

Источник

Почва как лимитирующий фактор

Почва — поверхностный слой земной коры, образовавшийся в условиях длительной эволюции взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы. В ее рыхлой среде непрерывно совершаются синтез и разрушение органических веществ, круговороты элементов, представляющих собой лимитирующий экологический фактор.

Почва состоит из исходного материала, содержащего минеральный субстрат и органические элементы, в которых организмы и продукты их жизнедеятельности находятся в измельченном перемешанном состоянии. В образовании почвы особенно важна роль разнообразных живых организмов, способствующих развитию космического свойства почвы — плодородия. Это замечательное свойство почвы поддерживается благодаря закономерной миграции зольных химических элементов в системе «почва — растения — почва», названная биологическим, или малым, круговоротом. С геологическим, или большим, круговоротом связан процесс растворения и выноса питательных элементов из почвы в экосистемы гидросферы реки, озера, моря и океана, где они оседают в виде пластов различного рода пород. Таким образом, почва, постоянно взаимодействуя с другими элементами природы, занимает важное место в общем круговороте веществ. Почвы вместе с организмами (животные, растения, микробы) образуют биогеоценозы, сложные экологические системы, обеспечивающие само существование жизни. Важнейшие функции биогеоценозов заключаются в непрерывно происходящем процессе биогенного накопления, трансформации и перераспределения поступающей на Землю солнечной энергии, а также в поддержании на планете Земля круговорота химических элементов, особенно таких биофилов, как кислород, водород, углерод, азот, фосфор, сера, кальций, медь, цинк, кобальт, йод и другие.

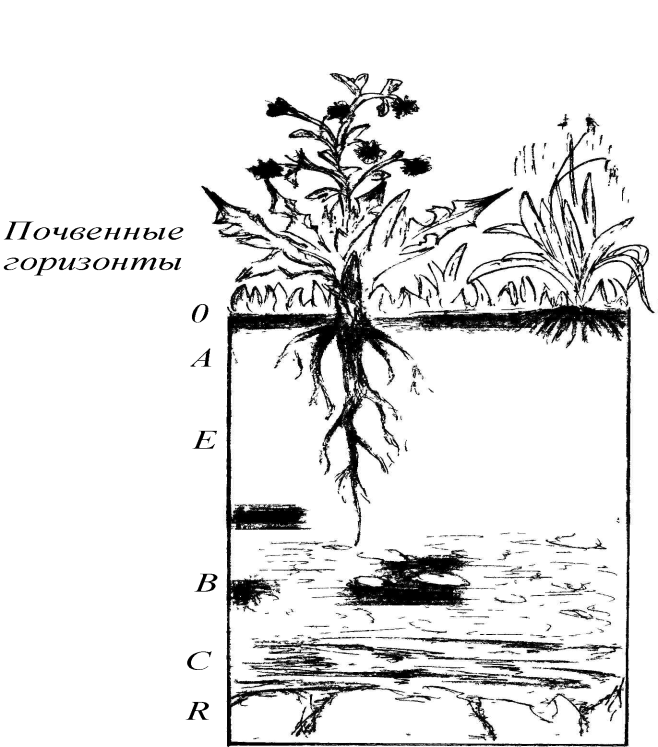

Если рассмотреть разрез почвы (рис.3.1), например, стенку глубокой траншеи или крутой обрыв речного берега, то легко различить хорошо выраженные слои разного цвета — так называемые почвенные горизонты, образующие почвенный профиль.

Рис.3.1. Вертикальный разрез почвенной толщи (профиль почвы)

Верхний горизонт «А», гумусовый, состоит из мелкодисперсного органического материала, образовавшегося в процессе гумификации из отмерших растений и животных. (Гумусовые вещества — устойчивые конечные продукты разложения, которые представляют собой обязательный компонент всех экосистем).

Второй крупный горизонт «В» состоит из минеральной почвы, хорошо перемешанной с измельченной материнской породой.

Третий горизонт «С» — это в основном неизменная материнская порода, представляющая собой коренную породу, распавшуюся на обломки (или перенесенную водой, ледниками, ветром). Это основные составные части почвы. В разделе «Почва и ее загрязнение» мы рассмотрим более широкий спектр почвенных горизонтов.

^ Эрозия почвы (от лат. erosia — разъединение) — многообразные процессы разрушения и сноса почвенного покрова или почвообразующих пород.

Различают эрозии почвы: ветровую, или дефляцию, водную, техническую и ирригационную (разновидность водной). Иногда ветровую эрозию называют эоловой (Эол — греческий бог ветров).

Наиболее распространенной и наносящей особый ущерб фондам почв является водная эрозия, которая возникает в основном на наклонных плоскостях, подверженных разрушению почв при смыве ее талыми, дождевыми и ливневыми водами. Ирригационная эрозия развивается в результате нарушения правил полива на земельных участках, требуемых орошения. Под ветровой эрозией, или дефляцией, понимают развеивание верхних горизонтов почвы в периоды сильных ветров. При этом почва теряет мелкие частицы, с которыми выносятся химические вещества, имеющие большое значение для плодородия.

Разрушение почвы под воздействием транспорта, сельскохозяйственных машин и землеройной техники получило название технической эрозии. Урожаи сокращаются и делаются хуже по качеству из-за уплотнения почвы, вызываемого интенсивной эксплуатацией на полях все более мощной и тяжелой сельскохозяйственной техники: тракторов, хлебоуборочных, овощеуборочных и других комбайнов.

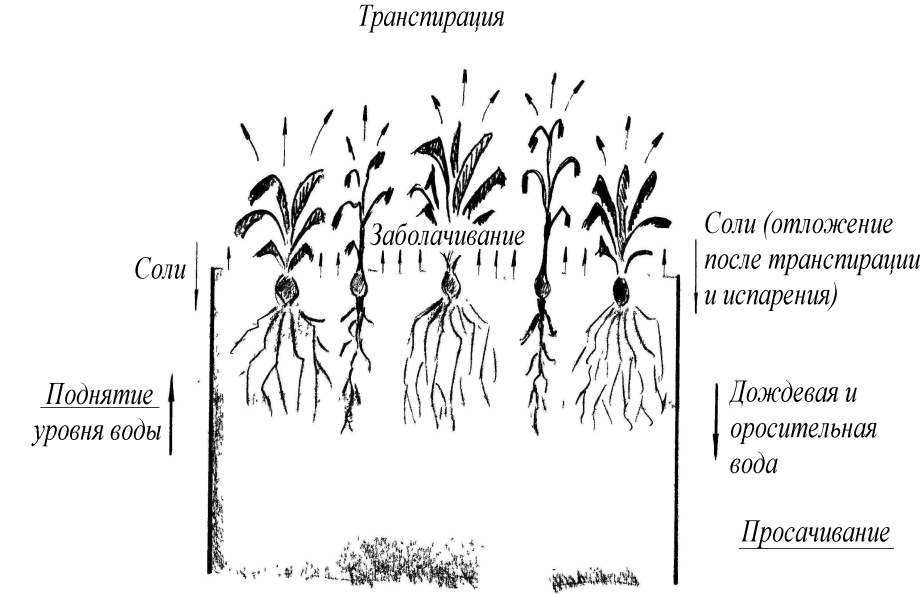

Кроме того, почти половина всех орошаемых земель мира в той или иной степени страдает от засоления почв (накопления соли) или ощелачивания (накопления щелочей), рис.3.2. В нормальных условиях почва содержит различные соли, в том числе угольной кислоты: углекислый натрий (Na2CO3), углекислый магний (MgCO3), углекислый кальций (CaCO3, Na2SO4) и другие. Некоторые из них, особенно натриевые соли, значительно ухудшают плодородие почвы. Основной причиной засоления почв в естественных условиях являются грунтовые воды, насыщенные солями. Если грунтовые воды находятся на небольшой глубине, они в жаркие дни поднимаются по почвенным капиллярам и испаряются, оставляя на поверхности почвы все растворенные до этого в воде соли.

Рис.3.2. Засоленные и заболоченные почвы

Для устранения причин, вызывающих эрозию, необходим комплекс мероприятий, требующих научного, инженерно-экологического и экономического обоснования для каждого конкретного района страны. Экологи считают, что, в конечном счете, судьба почвенной экосистемы зависит от готовности общества отказаться от «сиюминутных» выгод ради создания гармоничных агросистем, ведущих к выгодам долговременным.

Источник

Лимитирующий фактор

Бабочка Morpho helenor peleides

Для бабочки Morpho helenor peleides, освещение является важнейшим лимитирующим фактором.

Общие понятия учения о лимитирующих факторах

К лимитирующим могут относиться любые факторы среды: освещение, температура, влажность, микросреда, состав почвы и др. Учение о лимитирующих факторах основано на двух основополагающих постулатах: законе Либиха (1840) и законе Шелфорда (1913). [5]

Каждый вид растений, микроорганизмов и животных существует в условиях, при которых их жизнь наиболее комфортна. Для того, чтобы представители каждой популяции могли полноценно питаться, развиваться и размножаться, необходимо соответствие каждого экологического фактора определенным значениям, которые укладываются в более или менее широком диапазоне. [1] К насекомым это относится в той же степени, что и к другим живым организмам, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать влияние лимитирующих факторов на примере этого класса.

Для жизнеспособности организмов опасно как снижение, так и превышение оптимальных значений температуры, влажности и т.д. Выход их величин за пределы выносливости приводит к гибели организма, популяции или даже экосистемы. [5]

Например, если в почве недостает какого-то определенного микроэлемента, это вызывает снижение урожайности растений. Из-за отсутствия пищи гибнут насекомые, которые питались этими растениями. Последнее, свою очередь, отражается на выживаемости хищников-энтомофагов: других насекомых, птиц, некоторых Земноводных и т.д. [1]

Каждый организм характеризуется определенным экологическим минимумом и максимумом, между которыми находится зона нормальной жизнедеятельности (или оптимума). Чем дальше тот или иной фактор отклоняется от значения оптимума, тем в большей степени заметно его негативное воздействие. За пределами критических точек (крайних значений лимитирующего фактора) существование организма невозможно. [5]

Для обозначения степени толерантности (устойчивости) видов к различным значениям лимитирующих факторов, их принято разделять на маловыносливые – стенобионты – и выносливые, или эврибионты. [5] К стенобионтам можно отнести низших насекомых, обитающих в пещерах (Бессяжковые и др.), а также большинство тропических отрядов, которые существуют лишь в условиях высокой температуры и влажности. Например, Чешуекрылые отряда Morpho (фото) обитают только в густых тропических лесах Центральной и Южной Америки и очень плохо разводятся в искусственных условиях. В частности, они очень требовательны к световому режиму: каждый вид этих бабочек летает лишь в определенное время дня. [4]

Куколка бабочки махаона

Куколка бабочки махаона, сохраняющая жизнеспособность в широком диапазоне температур.

Лимитирующие факторы неживой природы

Среди всех абиотических факторов насекомые обладают наибольшей чувствительностью к температуре, освещению и влажности. [2]

Что касается первого, на территории нашей страны большинство видов способно жить в диапазоне температур от 3 до 40 градусов, хотя некоторые имеют механизмы приспособления, позволяющие им существовать и за пределами зоны нормальной жизнедеятельности. [5] Так, ряд высокоразвитых насекомых проявляет устойчивость к замерзанию, так как жидкость в их организме не переходит в кристаллы, а витрифицируется – становится подобна стеклу. Это распространено среди некоторых жуков, Чешуекрылых и Двукрылых. [2] Например, куколка бабочки махаона (фото) может переносить глубокое замораживание почти до – 200 градусов. [6]

Освещение также немаловажно. Под действием оптимальных доз ультрафиолета в организме насекомых происходят важные биохимические процессы: выделение гормонов, формирование пигмента крыльев и даже усвоение некоторых минеральных веществ. Приверженность к определенному световому режиму определяет их образ жизни (дневной, ночной), а также предпочтительную среду обитания. Так, личинки жуков-щелкунов, обитающие в почве, не переносят яркого света и гибнут под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения. [2]

Очень по-разному действует на насекомых такой лимитирующий фактор, как влажность. Некоторые из них, например, комары, мошки или примитивные отряды вроде поденок, живут преимущественно вблизи водоемов, с которыми связаны не только самые комфортные условия их жизни, но и процесс размножения. [2] По этой причине осушение болот является одним из самых эффективных методов борьбы с распространением комаров. Среди насекомых встречаются и ксерофиты, предпочитающие засушливые местности, например, муравьи, населяющие полупустыни. [5]

Лимитирующий фактор для японского жука

Биологический лимитирующий фактор для японского жука – бактерия Bacillus popilliae, вызывающая заболевание и гибель его личинок: 1 — Бактерии Bacillus popilliae; 2 — Личинка японского жука

Лимитирующие факторы живой природы

Ограничивать жизнедеятельность насекомых могут не только явления неживой природы, но и факторы биологического происхождения. Биологические лимитирующие факторы в виде хищников угрожают всем растительноядным видам: [5] так, для бабочек даже в пределах класса угрозу способны создавать десятки хищников, от богомолов и муравьев до златоглазок и некоторых кузнечиков. [2]

Аналогичным образом, у многих отрядов и семейств жизнедеятельность ограничена присутствием в области их обитания паразитов и патогенных микроорганизмов, вызывающих болезни. [5] Впервые угнетающие явления в виде болезнетворных бактерий Bacillus solitarius были открыты известным биологом И.И. Мечниковым, описавшим заболевание у личинок вредителя злаков – хлебного жука. [3] В настоящее время бактерии рода Bacillus широко используются в качестве искусственного лимитирующего фактора для борьбы с личинками сельскохозяйственных вредителей. (фото)

В обычных условиях каждый вид и популяция стремится занять свою экологическую нишу, однако иногда складываются такие условия, что два и более видов конкурируют между собой. В этом случае они становятся лимитирующими факторами друг для друга. Чаще всего конкуренция развивается из-за недостатка пищевых ресурсов; нередко она происходит между летающими насекомыми, опыляющими одни и те же растения. [5]

У общественных форм – муравьев и термитов – конкуренция заметна не только за пределами вида, но и внутри него. Эти насекомые живут автономными колониями, и каждая семья создает для любой другой потенциальную угрозу, уничтожая доступную пищу и занимая ее потенциальный «дом». [1]

Если говорить о переносимости биологических факторов, стенобионтами являются насекомые-паразиты растений и животных, которые избирательны в отношении пищи и способа ее добычи. Среди более выносливых эврибионтов насчитывается множество высокоразвитых насекомых. Японский жук, бабочка медведица и сотни других видов расселены по огромным территориям, они используют в качестве питания различные растения и прекрасно существуют даже в условиях изобилия хищников. [2]

Источник