ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Пластом принято называть геологическое тело, сложенное однородной осадочной породой, ограниченное двумя приблизительно параллельными поверхностями и занимающее значительную площадь. Пласт имеет три измерения: длину, ширину и толщину, которые называют соответственно его простиранием, падением и мощностью. Простирание пласта — направление линии пересечения плоскости пласта с горизонтальной плоскостью. Линией простирания АВ называют линию, образующуюся при пересечении поверхности (кровли или почвы) пласта с горизонтальной плоскостью.Положение линии простирания определяется углом простирания (азимутом), который изменяется по направлению часовой стрелки от северного направления меридиана до линии простирания (т.е. простирание пласта определяется азимутом направления линии простирания). Падение пласта — направление линии наклона пласта к горизонтальной плоскости. Линией паления CD называют линию, образующую наибольший угол со своей проекцией на горизонтальную плоскость. Угол падения а — угол между линией паления и ее проекцией на горизонтальную плоскость. Линии простирания и падения перпендикулярны между собой. Выше и ниже пласта залегают вмещающие горные породы. Толща пород, залегающих над пластом полезного ископаемого, называется кровлей пласта, а залегающая иод пластом — почвой пласта. Мощностью пласта m называется кратчайшее расстояние между кровлей и почвой пласта.Положение пласта в толще пород определяется элементами залегания в данной точке с координатами X, Y, Z (простиранием, азимутом), падением (угол падения) и мощностью, а также глубиной залегания Н (т.е. расстоянием по вертикали от земной поверхности до кровли пласта).По углу падения пласты делят на:1) пологие (а до 18°);2) наклонные (а от 18 до 35°);3) крутонаклонные (а от 35 до 55°);4) крутые (а от 55 до 90″).По мощности пласты делят на:1) весьма тонкие ( m до 0,7 м);2) тонкие ( m от 0,71 до 1,2 м);3)средней мощности (т от 1,21 до 3,5 м); 4) мощные (m свыше 3,5 м).

Различают пласты простого и сложного строения (рис. 2). Пласт простого строения имеет однородное строение (т.е. состоит только из полезного ископаемого). В пласте сложного строения полезное ископаемое разделяется на отдельные слои (пачки) прослойками породы.

Пласты сложного строения имеют полную и полезную мощность. Мощность пласта вместе с находящимися в нем прослойками породы называют полной мощностью. Полезная мощность пласта равна его полной мощности за вычетом суммы мощностей всех прослойков породы. Суммарную мощность пачек полезного ископаемого и прослойков породы, фактически вынимаемых при разработке, называют вынимаемой мощностью

Классификация запасов по их пригодности к промышленному освоению.

В соответствии с классификацией запасов месторождений и прогнозируемых ресурсов твердых полезных ископаемых геологические запасы по степени разве данности делятся на 4 категории А, В, С1 и С2. Существуют прогнозные категории запасов Р1Р2иР3. Запасы pi и Р2 должны учитываться при разработке генеральных схем развития предприятий и отраслей, а категории Р3 при составлении технико-экономических докладов экономической целесообразности разработки месторождений. По соотношению запасов различных категорий месторождения делятся на 4 группы: 1 (месторождения простого геологического строения с выдержанной мощностью и равномерным распределением полезных компонентов). Запасы разведуются по категориям А и В.2 (месторождения сложного геологического строения, имеющие изменчивую мощность, невыдержанные по качеству и имеющие неравномерное распределение компонента). Запасы разведуются по категориям В и C 3 (месторождения очень сложного геологического строения, имеющие резкую изменчивость по мощности и содержанию, интенсивные нарушения). Запасы разведуются по категориям С1 и часто по категориям C2. 4(месторождения весьма сложного геологического строения). Запасы разведуются по С1 и С2 (дальнейшая разведка этих месторождений совмещается со вскрытием и подготовкой). Это мелкие жилы, мелкие линзы, небольшие штокверковые залежи с переменной мощностью. Примерами 3 и 4 групп могут являться месторождения радиоактивных металлов (например, урановые).

Влияние горных работ на подрабатываемые объекты.

Горные выработки и пустоты, образовавшиеся после выемки полезного ископаемого, заполняются со временем обрушающимися породами, в результате чего масса пород над месторождением может деформироваться и оседать. Этот процесс называется сдвижением пород. Сдвижение вызывает плавное оседание земной поверхности, без разрыва ее сплошности, либо резкое, со значительными смешениями и обрушениями — провалами. Процесс сдвижения горных пород, достигая земной поверхности, деформирует ее и находящиеся на ней здания и сооружения. Вредное влияние процесса сдвижения горных пород на подрабатываемые объекты вызывает необходимость принятия мер, обеспечивающих их сохранность. К основной мере охраны можно отнести оставление предохранительного целика под охраняемым объектом (а также применение специальных способов разработки, создание особо прочных податливых конструкций зданий и сооружений).

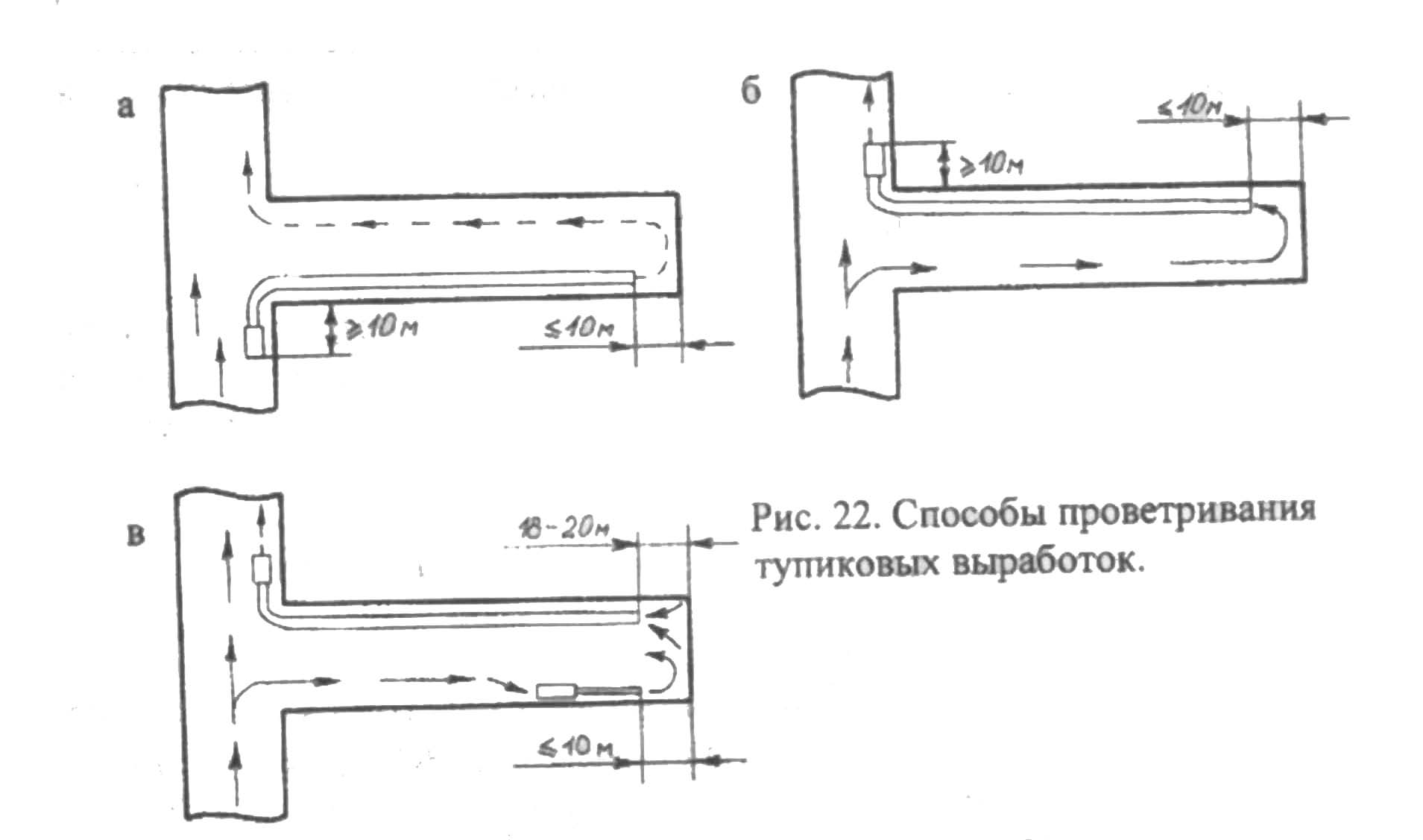

Проветривание забоев

17. Категории шахт и соляных рудников по газу.

К рудникам, опасным по газу, относятся такие, в которых хотя бы на одном пласте, горизонте обнаружен метан, тяжелые углеводородные газы (бутан, этан, пропан и другие), водород.

Отнесение пластов, горизонтов к опасным по газу устанавливается ежегодно совместным приказом Госпромнадзора и организации.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Пластом принято называть геологическое тело, сложенное однородной осадочной породой, ограниченное двумя приблизительно параллельными поверхностями и занимающее значительную площадь. Пласт имеет три измерения: длину, ширину и толщину, которые называют соответственно его простиранием, падением и мощностью. Простирание пласта — направление линии пересечения плоскости пласта с горизонтальной плоскостью. Линией простирания АВ называют линию, образующуюся при пересечении поверхности (кровли или почвы) пласта с горизонтальной плоскостью.Положение линии простирания определяется углом простирания (азимутом), который изменяется по направлению часовой стрелки от северного направления меридиана до линии простирания (т.е. простирание пласта определяется азимутом направления линии простирания). Падение пласта — направление линии наклона пласта к горизонтальной плоскости. Линией паления CD называют линию, образующую наибольший угол со своей проекцией на горизонтальную плоскость. Угол падения а — угол между линией паления и ее проекцией на горизонтальную плоскость. Линии простирания и падения перпендикулярны между собой. Выше и ниже пласта залегают вмещающие горные породы. Толща пород, залегающих над пластом полезного ископаемого, называется кровлей пласта, а залегающая иод пластом — почвой пласта. Мощностью пласта m называется кратчайшее расстояние между кровлей и почвой пласта.Положение пласта в толще пород определяется элементами залегания в данной точке с координатами X, Y, Z (простиранием, азимутом), падением (угол падения) и мощностью, а также глубиной залегания Н (т.е. расстоянием по вертикали от земной поверхности до кровли пласта).По углу падения пласты делят на:1) пологие (а до 18°);2) наклонные (а от 18 до 35°);3) крутонаклонные (а от 35 до 55°);4) крутые (а от 55 до 90″).По мощности пласты делят на:1) весьма тонкие ( m до 0,7 м);2) тонкие ( m от 0,71 до 1,2 м);3)средней мощности (т от 1,21 до 3,5 м); 4) мощные (m свыше 3,5 м).

Различают пласты простого и сложного строения (рис. 2). Пласт простого строения имеет однородное строение (т.е. состоит только из полезного ископаемого). В пласте сложного строения полезное ископаемое разделяется на отдельные слои (пачки) прослойками породы.

Пласты сложного строения имеют полную и полезную мощность. Мощность пласта вместе с находящимися в нем прослойками породы называют полной мощностью. Полезная мощность пласта равна его полной мощности за вычетом суммы мощностей всех прослойков породы. Суммарную мощность пачек полезного ископаемого и прослойков породы, фактически вынимаемых при разработке, называют вынимаемой мощностью

Источник

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Пластом принято называть геологическое тело, сложенное однородной осадочной породой, ограниченное двумя приблизительно параллельными поверхностями и занимающее значительную площадь. Пласт имеет три измерения: длину, ширину и толщину, которые называют соответственно его простиранием, падением и мощностью. Простирание пласта — направление линии пересечения плоскости пласта с горизонтальной плоскостью. Линией простирания АВ называют линию, образующуюся при пересечении поверхности (кровли или почвы) пласта с горизонтальной плоскостью.Положение линии простирания определяется углом простирания (азимутом), который изменяется по направлению часовой стрелки от северного направления меридиана до линии простирания (т.е. простирание пласта определяется азимутом направления линии простирания). Падение пласта — направление линии наклона пласта к горизонтальной плоскости. Линией паления CD называют линию, образующую наибольший угол со своей проекцией на горизонтальную плоскость. Угол падения а — угол между линией паления и ее проекцией на горизонтальную плоскость. Линии простирания и падения перпендикулярны между собой. Выше и ниже пласта залегают вмещающие горные породы. Толща пород, залегающих над пластом полезного ископаемого, называется кровлей пласта, а залегающая иод пластом — почвой пласта. Мощностью пласта m называется кратчайшее расстояние между кровлей и почвой пласта.Положение пласта в толще пород определяется элементами залегания в данной точке с координатами X, Y, Z (простиранием, азимутом), падением (угол падения) и мощностью, а также глубиной залегания Н (т.е. расстоянием по вертикали от земной поверхности до кровли пласта).По углу падения пласты делят на:1) пологие (а до 18°);2) наклонные (а от 18 до 35°);3) крутонаклонные (а от 35 до 55°);4) крутые (а от 55 до 90″).По мощности пласты делят на:1) весьма тонкие ( m до 0,7 м);2) тонкие ( m от 0,71 до 1,2 м);3)средней мощности (т от 1,21 до 3,5 м); 4) мощные (m свыше 3,5 м).

Различают пласты простого и сложного строения (рис. 2). Пласт простого строения имеет однородное строение (т.е. состоит только из полезного ископаемого). В пласте сложного строения полезное ископаемое разделяется на отдельные слои (пачки) прослойками породы.

Пласты сложного строения имеют полную и полезную мощность. Мощность пласта вместе с находящимися в нем прослойками породы называют полной мощностью. Полезная мощность пласта равна его полной мощности за вычетом суммы мощностей всех прослойков породы. Суммарную мощность пачек полезного ископаемого и прослойков породы, фактически вынимаемых при разработке, называют вынимаемой мощностью

Источник

Линией простирания называют линию образующуюся при пересечении поверхности кровли или почвы пласта

1. Формы и элементы залегания угольных месторождений

К элементам залегания пластов относится — простирание, падение, угол падения и мощность пластов.

Пространственное положение пласта определяется следующими элементами: направлением простирания и падения, углом падения и мощностью пласта (рис. 2.3).

Линия простирания пласта (АВ) — это линия пересечения пласта с горизонтальной плоскостью. Если в плоскости пласта провести линию перпендикулярную линии простирания пласта, то направление по этой линии вниз будет называться направлением падения пласта (СД), а вверх — направлением восстания пласта.

Рис. 2.3 Элементы залегания угольного пласта

Угол падения пласта — это пространственный угол между плоскость пласта и горизонтальной плоскостью. По углам падения угольные пласты подразделяются на пологие (2-18°), наклонные (19-35°), крутонаклонные (36-55°) и крутые (56-90°). Пласты с углом наклона до 2° называют горизонтальными.

Мощность угольного пласта (т) — это расстояние между почвой и кровлей пласта по нормали (толщина пласта). Различают понятия: общая полезная и вынимаемая мощность пласта. Общая мощность это суммарная толщина угольного пласта вместе с прослойками породы. Полезная мощность — это суммарная толщина угольных пачек пласта. Иногда по технологическим причинам пласт вынимают не на всю мощностью В этом случае говорят о вынимаемой мощности пласта. По мощности угольные пласты подразделяются на весьма тонкие (до 0,70 м), тонкие (0,71-1,20 м), средней мощности (1,21-3,50 м) и мощные (более 3,50 м). Весьма тонкие пласты (до 0,40 м), разработка которых является нерентабельной, называют пропластками. Весьма тонкие и тонкие пласты являются типичными для Донбасса.

В практике горного дела принято ориентировать линии падения и простирания пласта по сторонам света. Пласт угля считается конкретно определен, если сказать, например, что он залегает под углом 10°, простирается с С-В на Ю-З, имеет мощность 1,3 м и выходит под наносы на глубине 40 м.

2. Классификация угольных пластов по мощности

Мощность пласта — толщина пласта определенная по кратчайшему расстоянию (по нормали перпендикулярно) между кровлей и почвой (m).

По мощности: весьма тонкие менее 0.7м, тонкие от 0.1-1.2м, средней мощности 1.21-3.5м, мощные более 3.5м

3. Классификация угольных пластов по углу падения

Угол, составленный поверхностью(кровлей) или почвой пласта и горизонтальной плоскостью называется углом падения пласта (

По углу падения: пологие до 18 , наклонные 19-35 , круто наклонные 35-55 , круто падающие от 55 и выше.

4. Виды нарушений в залегании угольных пластов

По характеру нарушений различают 3 главные группы З. г. п.: складчатые, или пликатявные (без разрыва сплошности пластов), разрывные, или дизъюнктивные (с разрывом), и формы нарушения, связанные с внедрением (прорывом) магматических масс или высокопластичных пород (соли, гипсы) в ранее образовавшиеся толщи горных пород.

В результате перемещения земной коры в залегании угольных плас¬тов и вмещающих пород возникали разнообразные нарушения, называе¬мые геологическими. Различают нарушения в пласте, происшедшие в период его образования (выклинивание или утолщение пласта), и на¬рушения, происшедшие после образования угольных пластов (сбросы, взбросы, сдвиги, складчатость). Сброс — перемещение пород кровли пласта вниз по линии разрыва (рис. 2, а), взброс —перемещение пород кровли бока вверх по линии разрыва (рис. 2, б), сдвиг — разрывное нарушение, сопровождающееся горизонтальным или близким к нему перемещением двух частей пласта, складчатость – одна или несколько складок, образованных пластами и вмещающими их породами в ре¬зультате происходящих в земной коре процессов.

Горизонтально залегающие слоистые горные породы часто изгибаются и образуют прогибы и выгибы самых различных масштабов, форм и происхождения: от относительно простых в структурном отношении пологих впадин и выступов до очень сложных складок, сопровождающихся искажением первичных форм залегания и послойным перемещением вещества. Складками называются волнообразные изгибы слоев. В сущности, любые изгибы слоистых пород по форме, если и не относятся к складкам, то очень близки к ним.

Геологические нарушения в залегании угольных пластов

Нарушения бывают двоякого рода:

1. Происшедшие во время образования пласта;

2. Происшедшие в пласте после его образования

К нарушениям первого рода относятся:

1. Выклинивание пласта — постепенное уменьшение мощности, иногда до полного исчезновения;

2. Вздутие пласта — резкое увеличение его мощности на определенном участке

К нарушениям второго ряда относятся:

• Сдвиг — разрыв пласта и перемещение части его в горизонтальном направлении;

• Сброс — перемещение пород висячего бока вниз по линии разрыва;

• Взброс — перемещение пород висячего борта вверх по линии разрыва.

Антиклиналь — Складка обращена своей вершиной вверх. Вершина такой складки называется седлом.

Синклиналь — складка обращена вершиной вниз. Нижняя часть синклинали называется мульдой.

При построении геологических разрезов по данным разведочных выработок достоверно могут быть выявлены нарушения с амплитудой более 10—15 м. Способ плоских вертикальных сечений позволяет на стадии геологической разведки выявить зоны мелких тектонических нарушений на участках пласта, перебуренных большим числом скважин. В процессе эксплуатации на наличие разрывных геологических нарушений указывает целый ряд признаков (смещение кровли или почвы угольного пласта, появление в угле клина породы при увеличении общей мощности пласта резкое уменьшение мощности пласта иногда до полного выклинивания, внезапная замена угля породой, резкое изменение элементов залегания угольного пласта и др.). Однако по этим признакам далеко не всегда удается определить тип нарушения, его амплитуду, направление смещения крыльев пласта. В. А. Букринским был разработан метод прогнозирования разрывных тектонических нарушений, который основан на единстве образования и соответствии ориентировки и проявления экзогенной трещиноватости горных пород процессу образования и ориентировки осей деформаций тектонических структур (складок, разрывов) в результате действия тектонических полей напряжений. Наблюдения за трещиноватостью производились по следующей методике [1]. Через 10—15 м по линии падения лавы намечались места замеров, в которых выбиралась площадка длиной по падению, равной примерно мощности пласта. Выявив системы трещин, приступали к определению элементов залегания экзогенных трещин одного порядка, одновременно определяя интенсивность трещиноватости, т. е. количество трещин, приходящихся на единицу длины.

5. Дизъюнктивные нарушения в залегании угольных пластов: условия их образования, параметры

Среди разрывных дислокаций одни образуются в условиях растяжения — сбросы, другие в условиях сжатия — взбросы, надвиги, покровы тектонические (шарьяжи), третьи — в условиях скалывания — сдвиги.

Среди разрывных нарушений выделяются крутопадающие нарушения, вызывающие разрыв сплошности пластов с движением прилегающих блоков пород в вертикальном, горизонтальном либо наклонном направлениях (сбросы, взбросы, сдвиги, раздвиги, надвиги). Крупные, пологонаклонённые или горизонтальные разрывы со смещением на десятки км носят название покровов или Шарьяжей.

6. Пликативные нарушения в залегании угольных пластов: условия их образования, параметры

Среди складчатых дислокаций различают складкигорных пород продольного и поперечного изгиба, а также скалывания; первые образуются под действием вертикально ориентированных сил, вторые и третьи — горизонтальных (тангенциальных) сил.

Среди складчатых форм нарушенного З. г. п. выделяются: односторонний наклон пластов под различными углами (моноклинальное залегание), изгибы пластов с образованием складок самых разнообразных размеров и форм (антиклинальные, синклинальные, прямые, косые, опрокинутые и др.).

7. Общая характеристика инъективных нарушений в залегании угольных пластов

Инъективные дислокации связаны с внедрением в породы осадочного слоя земной коры магмы или осадочных или метаморфических пород аномально малой плотности или вязкости— солей, глин, гнейсов.

К прорывающим формам З. г. п. в осадочных толщах относятся диапировые складки (складки «с протыкающим пластичным ядром») и складки, возникающие при внедрении магматических расплавов.

8. Классификация запасов угольных месторождений

Используемые промышленностью полезные ископаемые принято подразделять на следующие три группы:

I. Горючие ископаемые (уголь, горючие сланцы, торф, нефть, природный газ).

II. Минеральные полезные ископаемые (черные, цветные, благородные и редкие металлы).

III. Неметаллические полезные ископаемые (сырье для химической промышленности, строительные материалы, неме-таллическое сырье для черной металлургии).

С экономической точки зрения всякое месторождение ха¬рактеризуется прежде всего качеством полезного ископаемого и его количественными запасами.

По степени разведанности и изученности запасы месторож¬дений полезных ископаемых делятся на три категории:

Запасы категории А — это вполне изученные, разведанные и подготовленные к добыче, они предназначены для эксплу-атационных работ предприятий, а также для проектирования и строительства предприятий.

Запасы категории В — это геологически обоснованные, относительно разведанные и оконтуренные горными выработ¬ками и буровыми скважинами. Они могут быть взяты за основу для обоснования проектирования капитального стро¬ительства горных предприятий.

Запасы категории С менее изучены, требуют уточнения при помощи детальных геологоразведочных работ, используются они для перспективного планирования развития горной про¬мышленности и геологоразведочных работ.

Кроме того, запасы месторождений полезных ископаемых делятся на две группы: геологические и промышленные. В свою очередь, геологические запасы делятся на балансовое и забалансовые.

Балансовые — запасы, которые при данном уровне раз¬вития науки и техники могут быть извлечены из недр земли с достаточной эффективностью.

Забалансовые — запасы, которые на данном этапе с эконо¬мической точки зрения нецелесообразно извлекать из недр земли. С развитием науки и техники, с появлением новых, более прогрессивных технологий, забалансовые запасы могут быть переведены в категорию балансовых.

Промышленные запасы — это балансовые запасы за выче¬том эксплуатационных или проектных потерь. Чем меньше эксплуатационные потери, тем больше может быть извлечено балансовых запасов, тем рациональнее используются место-рождения полезных ископаемых.

Источник