*§ 48—3. Биом листопадных лесов умеренной зоны

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Биология. 10 класс |

| Книга: | *§ 48—3. Биом листопадных лесов умеренной зоны |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Суббота, 11 Декабрь 2021, 12:52 |

Оглавление

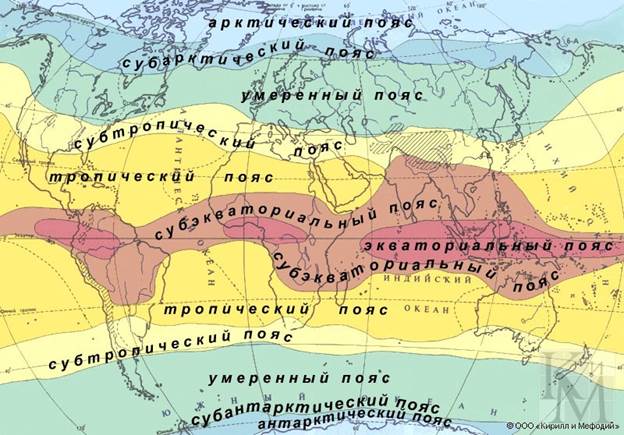

Географическое положение

Первоначально листопадные леса умеренной зоны покрывали весь восток Северной Америки, всю Европу, часть Японии. Сейчас они расположены южнее тайги и, в отличие от тундры и тайги, не образуют сплошной полосы в Северном полушарии. Значительные массивы листопадных лесов имеются в Западной Европе, на Дальнем Востоке и в Северной Америке.

Почвы

Почвы серые лесные, бурые лесные или каштановые.

Климат

Листопадные леса произрастают в условиях более мягкого климата, чем тайга, с умеренными температурами и четко выраженными сезонами. Осадки выпадают равномерно в течение всего года и варьируют от 700 до 1500 мм. Зимы не очень суровые, а лето в меру влажное и теплое, достаточно продолжительное. Длительность вегетационного периода в листопадных лесах составляет от 4 до 7 месяцев в году.

Продуценты

Основными продуцентами в листопадном лесу умеренной зоны являются лиственные деревья. Растительные сообщества в этих лесах имеют самый богатый видовой состав в Северном полушарии. Леса представлены осинниками, березняками, дубовыми и буково-грабовыми лесами, встречаются клен, ясень, липа. Особенность этих лесов состоит в том, что деревья сбрасывают листву на зимний период года. Ранней весной в таких лесах очень светло, так как на деревьях еще нет листьев. Освещенность — главный фактор формирования в них ярусности. Ярусная структура листопадных лесов сложнее структуры таежных лесов и включает до трех ярусов деревьев (дубравы), двух ярусов кустарников и двух-трех ярусов трав.

Для листопадного леса характерно наличие под пологом древостоя яруса подлеска из невысоких деревьев (калина, рябина, крушина, черемуха) и подроста деревьев первого яруса. В составе подлеска встречаются и кустарники — малина, смородина, лещина. Ниже яруса подлеска расположен ярус напочвенного покрова, который может состоять из трав и кустарничков (брусника, черника). Большая часть травянистых растений листопадного леса относится к дубравному разнотравью: медуница, копытень, пролеска, ветреница, фиалка. Растения этой экологической группы имеют широкие и нежные листовые пластинки и являются тенелюбивыми.

Листопадные леса Западной Европы относительно бедны видами. Среди лесов умеренной зоны самые богатые видами леса располагаются на юге Аппалачей и в Восточной Азии (листопадные леса Дальнего Востока), где произрастают многие представители родов, отсутствующих в европейских листопадных лесах, например маакия, аралия. В состав богатого подлеска входят жимолость, сирень, рододендрон, бирючина, чубушник. Обильны, особенно в более южных районах, лианы (актинидия) и другие эпифиты.

Для растений в листопадном лесу характерен мутуализм с микоризными грибами и протокооперация с азотфиксирующими бактериями. Эти бактерии не образуют на корнях деревьев (за исключением ольхи черной и облепихи) клубеньки, а живут вокруг корней, получая от них выделяемые в почву органические кислоты и используя ткани отмирающих корешков. Бактерии-азотфиксаторы в свою очередь снабжают лесную экосистему азотом.

В листопадных лесах обильная опавшая листва покрывает поверхность почвы мощным рыхлым слоем. Под такой подстилкой моховой покров развивается очень плохо. Рыхлая подстилка предохраняет почву от резкого понижения температуры и, следовательно, зимнее промерзание почвы либо полностью отсутствует, либо очень незначительно.

В связи с этим ряд видов травянистых растений начинает развиваться еще зимой по мере уменьшения мощности снежного покрова и повышения температуры воздуха и земной поверхности. И как следствие, в листопадных лесах имеется группа весенних эфемероидов, которые, закончив цветение ранней весной, затем либо вегетируют, либо теряют свои надземные органы, сохраняя подземные побеги (ветреница дубравная, лук гусиный).

Листопадные леса по сравнению с тропическими быстро восстанавливаются после вырубки и, следовательно, более устойчивы к антропогенным нарушениям.

Биомасса листопадных лесов близка к биомассе южной тайги — до 400—500 т/га, среднее значение колеблется около 300 т/га.

Продуктивность в биоме листопадных лесов колеблется от 6 до 25 т/га в год, среднее значение примерно 12 т/га в год.

Консументы

Консументы в листопадных лесах, в принципе, те же, что и в тайге: лоси, олени, косули, медведи, рыси, лисицы, волки, бурундуки, заяц русак, появляются зубр, кабан дикий, опоссум, енот-полоскун.

Раскидистая крона, высокая дуплистость деревьев и хорошо выраженная ярусность листопадных лесов позволяют птицам занимать экологические ниши на различных уровнях. Среди них есть фитофаги, питающиеся плодами и распространяющие их, зоофаги, контролирующие плотность насекомых, и хищники (подобные сове или филину), которые питаются мышами и другими млекопитающими.

Не более 10 % биологической продукции леса потребляется фитофагами, основная продукция растений накапливается в лесной подстилке и пополняет запас детрита, который потребляется детритофагами и редуцентами. Переработка детрита в минеральные вещества осуществляется множеством насекомых, протистов и грибов. Роль бактерий в разрушении детрита лесной экосистемы сравнительно невелика.

Благодаря опаду листьев формирующаяся мощная лесная подстилка позволяет перезимовать многим беспозвоночным животным. Почвенная фауна листопадных лесов богаче, чем хвойных, поэтому в них обычны такие животные, как кроты, питающиеся дождевыми червями, личинками насекомых и другими беспозвоночными.

Таким образом, главные особенности листопадных лесов следующие:

- у продуцентов наблюдается преобладание жизненной формы деревьев с большим запасом биомассы, превышающей биологическую продуктивность в десятки раз;

- сложная пространственная организация с выраженной ярусностью, причем разные ярусы не только сформированы разными популяциями растений, но имеют свою фауну;

- преобладание детритных цепей питания: менее 10 % фитомассы потребляется растительноядными организмами, остальная часть накапливается в лесной подстилке в виде детрита.

Листопадные леса умеренной зоны представляют собой наиболее важные биотические области мира, так как именно в этих районах цивилизация достигла наибольшего развития. В результате этот биом сильно изменился под влиянием человеческой деятельности, поэтому сейчас трудно найти нетронутые листопадные леса. Большая часть их замещена культурными сообществами или сообществами лесных опушек.

Повторим главное. Биом листопадных лесов умеренной зоны находится к югу от тайги и не образует сплошной полосы в Северном полушарии, а представлен значительными массивами в Западной Европе, на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Почвы серые лесные, бурые лесные или каштановые. Климат более мягкий, чем в тайге, с умеренными температурами и четко выраженными сезонами. Количество осадков составляет 700—1500 мм в год и равномерно распределено в течение всего года. Зимы не очень суровые, а лето в меру влажное и теплое, вегетационный период от 4 до 7 месяцев в году. Среди продуцентов доминируют лиственные породы (осина, береза, дуб, бук, граб, клен, ясень, липа). Ярусная структура листопадных лесов включает до трех ярусов деревьев (дубравы), двух ярусов кустарников и двух-трех ярусов трав. Моховой покров в листопадных лесах развит слабо из-за мощной подстилки. Видовой состав консументов такой же, как и в хвойном лесу. Большим разнообразием отличается орнитофауна (фитофаги, зоофаги, хищники). Редуценты представлены множеством насекомых, протистов и грибов, которые разлагают обильный детрит, накапливающийся в лесной подстилке. Биом листопадных лесов сильно изменен под влиянием деятельности человека. Большая часть его экосистем замещена культурными сообществами.

Проверим знания

1. Охарактеризуйте особенности климата в биоме листопадных лесов умеренной зоны. Какие экологические факторы являются лимитирующими?

2. К какой жизненной форме относятся основные продуценты лиственного леса? Назовите представителей.

3. Объясните, почему в биоме листопадных лесов умеренной зоны преобладают детритные, а не пастбищные пищевые цепи.

1. Объясните с экологической точки зрения преобладание лиственных деревьев над хвойными породами в биоме лесов умеренной зоны.

2. Как соотносятся биологическая продуктивность и биомасса листопадных лесов? Объясните причину такого соотношения с учетом особенностей условий среды.

3. Какие экологические проблемы испытывают листопадные леса умеренной зоны в настоящее время? Предложите пути их решения.

Индивидуальное домашнее задание. Используя текст и рисунки электронного приложения, а также дополнительные источники информации, распределите типичных представителей биома листопадных лесов умеренной зоны по трофическим уровням и составьте сеть питания, включающую, как минимум, четыре вида продуцентов.

Источник

Листопадный лес умеренной зоны

Листопадные леса — это те районы суши, где человеческая цивилизация получила наибольшее развитие. Поэтому трудно сейчас найти широколиственные нетронутые леса. Большая их часть заменена культурными сообществами.

Листопадные леса умеренной зоны (широколиственные леса), расположенные южнее тайги, в отличие от нее, не имеют сплошного распространения. Произрастают они в условиях более мягкого климата, с большим количеством равномерно распределяемых осадков (от 700 до 1500 мм/г), с умеренными температурами и четко выраженными сезонами. В основном в листопадных лесах среди древесной флоры преобладают бук и дуб. Далее по приоритетности: клен, липа, ясень, граб.

· Млекопитающие: лоси, медведи, рыси, лисицы, волки, белки, землеройки.

· Птицы: дятлы, дрозды, совы, соколы.

· Земноводные: лягушки, саламандры.

· Рыбы: форель, окунь, сом и др.

· Среди насекомых много вредителей, которые наносят большой вред лесам.

Биота адаптирована к сезонному климату: спячка, миграции, состояние покоя в зимние месяцы. Благодаря опаду листьев формируется мощная лесная подстилка, позволяющая перезимовать многим беспозвоночным животным.

Ярусная структура широколиственных лесов намного сложнее, чем у хвойных: до трех ярусов деревьев (дубравы), двух ярусов кустарников и двух-трех ярусов трав. Раскидистая крона, высокая дуплистость деревьев и хорошо выраженная ярусность широколиственных лесов позволяют птицам занимать свои экологические ниши на различных уровнях.

Особенности размещения на планете:

3)Капустаàгусеница капустной белянкиàсиницаàястребàопарыш

4)Листьяàслизеньàлягушкаàуж обыкновенныйàлисица или горностайàопарыш

Источник

ЛИСТОПАДНЫЕ ЛЕСА УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ

Широколиственные, или летнезеленые, леса в умеренных широтах Северного полушария не образуют единой зоны и занимают в Европе, Азии и Северной Америке разобщенные территории с ослабленной континентальностью.

Северные границы распространения широколиственных лесов зависят от продолжительности холодного периода и (или) недостатка летнего тепла. В продвижении отдельных пород на север существенную роль, по-видимому, играют поздневесенние и раннелетние заморозки, особенно губительные для подроста. На южных границах основным лимитирующим фактором является влажность, чем определяется переход к степям. Смена широколиственных лесов хвойными проис-

ходит очень постепенно, выделяется полоса смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Леса характеризуются сомкнутым верхним древесным ярусом, нижние древесные ярусы или очень разреженные, или отсутствуют. Многие широколиственные породы дают корневую и пневую поросль, порослевый древостой более низкорослый и сомкнутый. Различают моно-, олиго- и полидо- минантные леса. Виды бука, как правило, образуют монодоми- нантный древостой. Кустарниковый ярус изменяется от хорошо развитого до крайне разреженного.

Лиан, как правило, мало, но в некоторых регионах (Восточная Азия, южная часть приатлантических лесов Северной Америки) они весьма обильны. Травянистый покров образован многолетними видами, различными в экологическом отношении. Выделяется группа мезофильных тенелюбивых трав с длительным периодом вегетации.

Европейские широколиственные леса флористически самые бедные и относительно просты в структурном отношении. Коренных лесов практически не сохранилось. Основные лесообразователи — виды бука, дуба; роль каштана, как и граба, ясеня и липы, ограничена. В восточные, более континентальные районы и на границу со степными формациями распространяются только леса из дуба черешчатого.

Специфика лесов Азии определяется поразительным видовым богатством деревьев, кустарников и трав, причем значительная их часть относится к древним родам. По сравнению с европейскими лесами в них повышена роль лиан и папоротников-эпифитов.

В Северной Америке широколиственные леса распространены только в восточной части континента. Поразительно видовое разнообразие и богатство состава деревьев, обилие кустарников, а также лиан.

Между лесами Восточной Азии и Северной Америки обнаруживается известное сходство, усиливающееся благодаря сохранению в них большого числа представителей древвей

БИОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ —ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАЗНООБРАЗИЯ ЭКОСИСТЕМ

листопадной флоры. С большим разнообразием видов деревьев связано наличие двух-трех ярусов древостоя. Доминируют виды дуба, клена, платана, вяза, ясеня, ореха, тюльпанное дерево и др. В наибольшей степени леса сохранились в предгорных районах Юго-Западных Аппалачей и в долинах рек.

В Южном полушарии широколиственные летнезеленые леса распространены крайне незначительно. В условиях очень влажного климата с ровным годовым ходом температур преобладают вечнозеленые лиственные леса, слабо отграниченные структурно и флористически от субтропических.

Хорошо выраженная ярусная структура широколиственных лесов, наличие сомкнутого древесного яруса высотой до 30 м над землей, обильная подстилка и мощный гумусовый горизонт обеспечивают полный спектр ярусов животного населения этого биома.

Опад древесных и кустарниковых пород формирует мощный слой подстилки. Деятельность по утилизации отмершей растительной массы в широколиственных лесах осуществляет обширная и разнообразная группа животных-сапрофагов, среди которых ведущую роль играют дождевые черви семейства люмбрицид. Вместе с сапрофагами почвенный ярус населяют потребители живой корневой массы растений. К ним относятся личинки насекомых, главным образом жуков: жесткие, с плотными покровами личинки жуков-щелкунов, называемые проволочниками, белые жирные личинки пластинчатоусых жуков, живущие в почве по несколько лет до окукливания. Из них наиболее типична личинка майского жука.

В нижней и средней частях древостоя в стволах и ветвях деревьев поселяются насекомые-ксилофаги — потребители древесины. Это личинки усачей-дровосеков, пластинчатоусых (например, крупные личинки жука-оленя). Кору поедают личинки златок. В кронах лиственных пород деревьев обильны насекомые, поедающие зеленые ткани листьев. Среди них до-

минируют гусеницы различных бабочек: пядениц, шелкопрядов, листоверток, личинки (ложногусеницы) пилильщиков, взрослые формы (имаго) жуков-листоедов, хрущей, в частности, упомянутые уже майские жуки. Особую группу насекомых-фитофагов образуют сокососущие виды — тли, червецы, цикады, листоблошки, цикадки, клопы.

Немало фитофагов и среди позвоночных. В наземном ярусе обитают мелкие грызуны. В евразийских лесах это лесная рыжая полевка, лесная и желтогорлая мыши, в широколиственных лесах Северной Америки — внешне похожие на мышей белоногий и золотистый хомячки.

Крупные копытные участвуют в потреблении зеленой массы листвы, травы, а зимой веточных кормов и коры деревьев. В Евразии и Северной Америке широко распространен благородный олень, известный в разных частях ареала под названием марал, изюбрь, вапити (последнее относится к американскому благородному оленю). В западноевропейском секторе к оленю присоединяется лань, а в дальневосточном — пятнистый олень. В отличие от оленей кабан питается не только надземными, но и подземными частями растений (корневищами, клубнями, луковицами), которые он выкапывает, взрыхляя носом подстилку и верхний слой почвы. Там же он находит и поедает всевозможных беспозвоночных.

Хищные животные — зоофаги населяют все ярусы широколиственных лесов. В почвенно-подстилочном живут хищные многоножки — геофилы и костянки, жуки (жужелицы и стафилины), пауки и хищные клещи. Ведущее место среди хищных беспозвоночных занимают муравьи, сооружающие наземные гнезда, но обследующие в поисках пищи все ярусы леса. Верхнюю часть почвы осваивают в поисках корма различные кроты. В европейских лесах многочислен обыкновенный крот, в лесах Восточной Азии — крот могера.

В наземном ярусе обычны амфибии и рептилии: бурые лягушки, тритоны и саламандры, особенно разнообразные в лесах Северной Америки, ящерицы и змеи.

Насекомоядные птицы собирают корм главным образом в кронах деревьев и в подстилке. В лесах Евразии обычны дрозды, мухоловки, синицы, славки и пеночки. В американских лесах дрозды и синицы также обычны, но экологическую нишу мухоловок занимают тиранны, а славок и пеночек — американские славки, или древесницы.

БИОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ -ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАЗНООБРАЗИЯ ЭКОСИСТЕМ

Хищные звери характерны как для наземного, так и для древесного ярусов. В наземном — обитают хищники, широко расселяющиеся и за пределы широколиственных лесов: лисица, волк, бурый медведь (в прошлом), горностай и ласка. На Дальнем Востоке обитают черный медведь и енотовидная собака (ныне завезенная в европейские леса), в Северной Америке — близкий к черному медведь барибал.

Длительное и интенсивное сельскохозяйственное освоение регионов широколиственных лесов привело к резкому обеднению их животного населения, к полному исчезновению многих видов, особенно крупных позвоночных. На пахотных землях сильно размножились зерноядные грызуны. О первичном населении животных этих сообществ мы можем судить по историческим данным и по остаткам природных биоценозов на территориях заповедников и в отдаленных слабо освоенных районах.

Запасы биомассы в широколиственных лесах умеренных широт очень велики — 500—400 т/га. Продукция этих лесов также высока — от 10 до 30 и даже 50 т/га в год, что объясняется благоприятными теплыми и влажными условиями вегетационного периода. Мощность почвенного и подстилочного ярусов обеспечивает кормом громадное количество почвенных животных. В основном благодаря им зоомасса в этих лесах может достигать 1 т/га и даже более, что превышает запасы зоомассы в большинстве других биомов суши.

Сообщества листопадных лесов занимают области с большим количеством равномерно распределенных осадков (750— 1500 мм) и умеренной температурой, для которой характерны четкие сезонные колебания. Первоначально умеренные листопадные леса покрывали весь восток Северной Америки, всю Европу, часть Японии, Австралии и южную оконечность Южной Америки. Таким образом, биомы листопадных лесов в большей степени изолированы друг от друга, чем тундра и северные хвойные леса. Их видовой состав, несомненно, должен отражать эту степень изоляции. Поскольку в таких лесах деревья и кустарники в течение части года лишены листьев, контраст между зимой и летом очень велик. Травянистый и кустарниковый ярусы, а также почвенная биота развиты хорошо. Многие растения дают сочные мясистые плоды и оре-

хи, например желуди или буковые орешки. Животное население первоначальных лесов Северной Америки представлено виргинским оленем, медведем, серой и черной белкой, серой лисицей, рыжей рысью и дикой индейкой. Характерные мелкие птицы зрелых стадий — красноглазый виреон, большой американский дрозд, американская хохлатая синица, желтоголовая американская славка и несколько видов дятлов.

Листопадные леса умеренной зоны представляют собой наиболее используемые человеком биотические области мира, именно в этих районах цивилизация достигла наибольшего развития. В результате этот биом сильно изменился под влиянием человеческой деятельности, его большая часть замещена культурными сообществами или сообществами лесных опушек.

Источник