Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

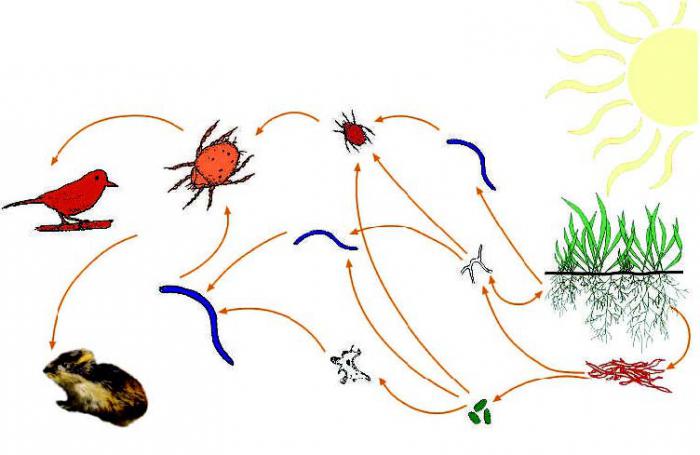

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник

Раздел 3. Прикладная экология

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

Раздел 3. Прикладная экология

Лекция 16. Литосфера, экология почв

16.1. Земельный фонд планеты, почвенные ресурсы

Верхняя твердая оболочка Земли, постепенно переходящая с глубиной в другие области, составляет литосферу. Она имеет слоистую структуру и включает земную кору и верхнюю мантию. Различают материковую кору (толщина от 35–45 км под равнинами до 70 км в области гор) и океаническую (5–10 км). В строении первой имеются три слоя: верхний осадочный, средний гранитный и нижний базальтовый; в океанической коре гранитный слой отсутствует. Земная кора подвержена постоянным тектоническим движениям. Ниже земной коры находится мантия: верхняя – до глубины около 1000 и нижняя – около 2900 км. Внутреннюю часть Земли составляет ядро планеты: верхнее – до глубины около 5000 и нижнее (субъядро) – до 6371 км от центра земного шара. В ядре, где температура может достигать 5700° С, а давление 350 МПа, предполагают наличие вещества в металлическом (пластично-вязком и твердом) состоянии. Точный характер внутреннего строения Земли до сих пор остается невыясненным.

Жизнедеятельность человека связана главным образом с литосферой, которая является источником минеральных ресурсов. Верхняя часть литосферы – среда для строительства зданий, сооружений, искусственных водоемов и т. д. От литосферы зависят стихийные бедствия: землетрясения, вулканические извержения, сели, оползни. Важную часть литосферы составляет почва. Почва – это поверхностный слой земной коры (точнее коры выветривания), который образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, материнской породы и является самостоятельным природным образованием (В. А. Вронский, 1997). Современный почвенный покров и его наиболее активная оболочка – гумусовый горизонт – является особым природным образованием, возникшим в результате сложнейших и длительных процессов воздействия живых и мертвых организмов на поверхностные горизонты литосферы в различных условиях климата, рельефа местности, земной гравитации и других факторов.

Почва – основной компонент любых наземных экологических систем, в ней протекают разнообразные и многочисленные физические, химические и биологические процессы. Характеризуется плодородием, т. е. способностью обеспечивать растения необходимым количеством питательных элементов, воды и воздуха. Это свойство резко отличает почву от любой горной породы и является наиболее важным в хозяйственной деятельности человека. Плодородие почвы определяется наличием в верхней части почвенного профиля темно-окрашенного гумусового горизонта, обогащенного органическим веществом и элементами питания растений. Толщина почвенного слоя в среднем составляет 18–20 см, в отдельных случаях несколько миллиметров или достигает 2 м. Образование почвы – длительный, многовековой процесс; по подсчетам ученых, для создания слоя почвы толщиной 2–3 см в современных условиях необходимо от 200 до 1000 лет.

Почвенный покров – один из важнейших природных ресурсов, ценнейшее богатство нашей планеты. Это главное средство производства в сельском и лесном хозяйствах и пространственный базис размещения и развития всех отраслей народного хозяйства. Почва обеспечивает воспроизводство всех возобновимых ресурсов растительного и животного мира, она – основа материальных благ человечества. Почва представляет собой ресурс, который при правильном использовании не убавляется, а сохраняется и улучшается путем повышения плодородия. Поэтому правильное использование и охрана земельных ресурсов – первостепенная задача каждого государства. К. Маркс писал: «Даже целое общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не суть собственники земли. Они лишь ее владельцы, лишь пользуются ею, и, как добрые отцы семейства, они должны оставить ее улучшенной следующим поколениям».

Процесс формирования почв из горных пород – почвообразование начинается с выветривания, дробления породы и поселения на продуктах выветривания микроорганизмов и растений. Представление о почве как, о самостоятельном природном теле с особыми свойствами было создано в последней четверти 19 в. основателем современного почвоведения В. В. Докучаевым. В дальнейшем учение о почве развили В. Р. Вильямс, К. Д. Глинка, Г. Н. Высоцкий и др. В. Р. Вильямс обосновал ведущую роль растений в процессе почвообразования. Зеленые растения – единственные источники органического вещества, создаваемого в процессе фотосинтеза. Наибольшее количество растительной биомассы создают лесные сообщества, особенно в условиях влажных тропиков, меньше – в условиях тундры, пустынь, в болотистой местности. Почва обогащается органическим веществом в процессе периодического опада или отмирания растений; при содействии животных, бактерий, грибов на поверхности почвы образуется почвенный гумус. Особенно велика роль в процессе почвообразования беспозвоночных и простейших животных. Большая часть их (сапрофаги) потребляет и перерабатывает мертвое органическое вещество, другие (некрофаги) питаются живыми организмами.

В Европе на 1 м 2 почвы приходится до 20 биллионов простейших одноклеточных животных и до 50 млн. червей нематод. Сотнями тысяч исчисляются коловратки, мелкие земляные черви (энхитреиды), клещи, тысячами – насекомые и многоножки, сотнями – дождевые черви, слизни, улитки и другие беспозвоночные животные. Благодаря своей многочисленности почвенные животные в общей массе могут достигать 3,5 т живой массы на 1 га. Здесь они рождаются, питаются, экскретируют, размножаются и умирают. При этом происходит разложение и гумификация растительных остатков, усиливается аэрация почвы и стимулируется деятельность микроорганизмов. За счет постоянного отмирания почвенных животных в почву непрерывно поступают белки, углеводы и прочие органические вещества, которые затем минерализуются микроорганизмами. В почвообразовании принимают участие млекопитающие землерои: кроты, слепыши, цокоры, которые всю жизнь проводят в почве, а также мыши-полевки и другие млекопитающие, использующие почву в качестве убежища. Велико значение в создании почвы микроорганизмов – бактерий, низших грибов, одноклеточных водорослей, вирусов. Азотфиксирующие бактерии способны поглощать молекулярный азот из воздуха и обогащать им почву. Свободноживущие азотфиксирующие бактерии связывают за год несколько десятков килограммов азота на 1 га почвы, клубеньковые бактерии способны за один сезон накопить до 200–300 кг/га азота. Почвенные микроорганизмы принимают участие в синтезе многих витаминов и ростовых веществ, необходимых для растений и животных.

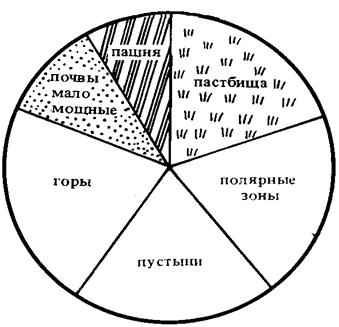

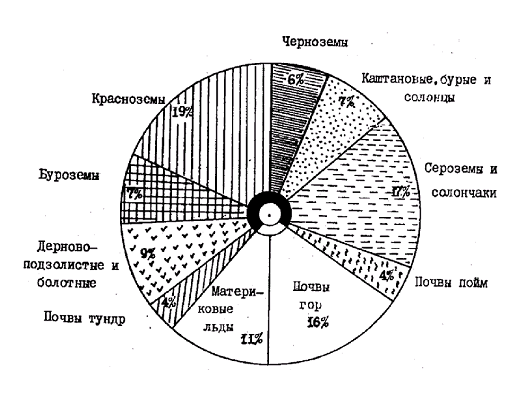

К числу важнейших факторов почвообразования относятся климат, рельеф и хозяйственная деятельность человека. По современным представлениям почва – гигантская экологическая система, оказывающая наряду с Мировым океаном решающее влияние на всю биосферу Земли. Она активно участвует в круговороте веществ и энергии в природе, поддерживает газовый состав атмосферы. Земельный фонд планеты представляет сочетание разнообразных категорий земель. Из общей площади суши земного шара около 20% расположено в слишком холодном климате, 20% – на очень крутых склонах, 10% – покрыты маломощными почвами, около 20% заняты пастбищами, лугами, лесами. Распределение земельных ресурсов на планете и основных типов почв представлено на рисунках 16.1 и 16.2.

Рисунок 16.1 – Распределение земельных ресурсов на планете

(по В. С. Романову, Н. З. Харитоновой, 1986)

Рисунок 16.2 – Распределение основных типов почв на поверхности суши (по В. А. Вронскому, 1997)

Источник