Лизиметрический метод

Лизиметрический метод исследования свойств почвы и жизнедеятельности растений с помощью лизиметра – прибора или стационарного сооружения для учета и сбора влаги (почвенного раствора), профильтровавшейся через почву. Позволяет изучить в близких к естественным условиях особенности водного режима почв, состав фильтрующихся вод, процессы выщелачивания минеральных и органических соединений из почвы и из вносимых в нее удобрений. Лизиметрический метод дает возможность также вскрыть связь между питательными веществами почвы, удобрениями и растениями. Сопоставление поступления питательных веществ в почву с выносом их растениями позволяет установить баланс этих веществ в почве. Лизиметрический метод обычно используется в орошаемом земледелии при изучении водного баланса, промывки засоленных почв, поливных режимов.

| + | — |

| исследовать почвенных процессов в условиях, максимально приближенных к естественным | отсутствие горизонтального притока и оттока грунтовых вод, что не позволяет оценить все составляющие водного баланса изучаемых модельных экосистем |

| изучить потери питательных веществ, вымывающихся при инфильтрации в связи с применением удобрений. | невозможность полной откачки влаги из бутылей и неизбежное смешивание разных порций фильтрата в ходе эксперимента, |

| позволяет моделировать результаты антропогенного воздействия на почвенные процессы (исследованиями возможности выноса тяжелых металлов, пестицидов с инфильтрационными водами) | невозможность получения почвенных растворов при влажности почв ниже значений НВ(наименьшая влагоёмкость) |

| получение новых экспериментальных данных в условиях, приближенных к реальной почвенно-геохимической обстановке ландшафта. | вероятность бокового притока влаги, за счет периодически создаваемого разрежения в бутылях при откачке влаги, возможность скопления подвешенной влаги на нижнем срезе почвенных слоев над лизиметрами. |

Пример использования. В виноградарстве применяется для определения транспирационных коэффициентов сортов винограда, изменения растений при недостатке или отсутствии отдельных элементов минерального питания, изучения развития корневой системы растений, а также при разработке методов листовой диагностики, определении аллелопатического влияния корневых выделений и др. Для этого лизиметр (в зависимости от целей исследований) заполняется почвой естественного строения (монолитное наполнение) или с сохранением естественной последовательности в расположении отдельных генетических горизонтов, уплотненных до природного объема (насыпное наполнение), и закапывается в грунт с таким расчетом, чтобы уровень его совпал с поверхностью окружающей местности. На дне сосуда делается дренаж, соединенный с коротким трубопроводом, по которому стекающие воды поступают в спец. приемник. Приемник помещается в подземный хорошо изолированный коридор с тем, чтобы избежать резких колебаний температуры почвы в лизиметре.

Лизиметрический метод имеет широкое применение в агрохимических, почвенных, мелиоративных, гидрологических и других исследованиях. Это объясняется его преимуществами, позволяющими проводить исследования в природных, близких к производственным, условиям. Недостатком лизиметрического метода является то, что получение почвенных растворов возможно только в условиях промывного водного режима при влажности почв выше наименьшей влагоемкости.

Лизиметры. Большинство лизиметрических установок имеет площадь 0,25-1 м 2 , глубину 0,5-3 м. Для почвенно-агрохимических исследований важна площадь лизиметра, которая по мнению ряда исследователей не должна быть менее 0,25 м 2 для обеспечения условия произрастания сельскохозяйственных культур сплошного сева. При изучении особенностей питательного режима пропашных культур площадь лизиметра должна быть достаточной для размещения двух полноценных междурядий. Рекомендуемая глубина агрохимических лизиметров – от 0,3 до 1,5 м, что позволяет исследовать вымывание питательных веществ из профиля почв. Такие размеры лизиметров определены необходимостью равномерного распределения корневых систем культурных растений по объему лизиметров.

Для исследований гидрологического характера большее значение имеет глубина лизиметрической установки, т.к. необходимо охватить всю или большую часть зоны аэрации.

Лизиметрических конструкций в зависимости от возможностей определения расходных статей баланса водного режима почв.

Виды лизиметров:

ü насыпные монолитные лизиметры(с почвой ненарушенного сложения). Из практики использования лизиметров в России и за рубежом известно, что предпочтение отдается монолитам, хотя насыпные лизиметры очень широко используются в агрохимических и гидрологических экспериментах. Насыпные лизиметры всегда изолированы, т.е. имеют вертикальные границы – стенки. Часто они представляют собой сосуды/емкости с воронкообразным дном или дном, имеющим уклон в сторону отверстия для стока гравитационной влаги, засыпанным сильнопористым инертным материалом, поверх которого помещается почвенный материал. Форма и размеры таких сосудов может изменяться в широких пределах;

ü насыпные лизиметры (с почвой нарушенного сложения).

ü агрохимические или почвенно-агрохимические лизиметры (являются преобладающим типом) они имеют прямоугольную или круглую форму в сечении, мощность почвы не превышает 1 м, испаряющая поверхность имеет значительную площадь – не менее 1 м 2 , сбор фильтрата производится в специальные водоприемники. Агрохимические лизиметры могут быть стационарно установлены в армированные траншеи или на специальные лизиметрические станции и иметь коридор или галерею, где в специальных водоприемниках ведется учет и сбор лизиметрических вод (лизиметрические установки Баракова, Вельбеля, Вильямса, Качинского и др.). В случае стационарных инженерных сооружений, необходимо при монтаже лизиметров учитывать «розу ветров», направляя ряд в их сторону. Это позволяет снизить разницу в распределении снежного покрова. В некоторых случаях для сбора фильтрационной влаги сооружается не коридор, а подземная шахта, куда выводятся фильтрационные трубки от лизиметров, расположенных вокруг шахты или колодца. В настоящее время с появлением новых инертных синтетических материалов появилась возможность изготовления и применения переносных лизиметров, которые в частности, представляют собой почвенные колонки с насыпной почвой или монолитом и могут использоваться в различных лабораторных фильтрационных экспериментах.

ü агрохимические лизиметры-воронки они могут устанавливаться в почвенную толщу в соответствии с генетическими горизонтами – тогда их встраивают на границах смены горизонтов, или, если того требуют задачи исследования, на разных глубинах. Их устанавливают, как правило, одновременно, соблюдая расстояние между ними по горизонтали не менее 1 метра, во избежание попадания фильтрационного раствора в соседний лизиметр. Наиболее известным вариантом являются воронки Эбермайера из оцинкованного железа, диаметром 50 и 25 см и высотой 5 см, которые устанавливали под исследуемый почвенный слой.

ü ячеистые или секционные лизиметры.В Московском университете разработаны и успешно используются с ячеистые или секционные лизиметры, позволяющие исследовать неоднородность гравитационного переноса влаги почвах, возможность поступления загрязняющих и питательных веществ в грунтовые воды, оценить массоперенос, определить гидрохимические параметры движения веществ в почвах. Они по своим характеристикам ближе всего располагаются к лизиметрам агрохимического ряда, однако, принципиальным отличием является то, что в экспериментах с применением секционных лизиметров моделируется ситуация поступления на поверхность почвы загрязняющих или питательных веществ. Лизиметры представляют собой пластиковые подносы, разделенные на сектора. Каждый сектор имеет отверстие, в которое вставлена силиконовая трубка. Под лизиметром на дне ниши устанавливается поднос с тарированными пластиковыми стаканчиками (флаконами) для сбора фильтрующейся влаги. Все сектора и стаканчики нумеруются, на дно каждого сектора необходимо положить кружок фильтровальной бумаги во избежание закупорки трубок. Почвенная влага, попадающая в сектор лизиметра, через трубку поступает в пластиковые флаконы. Фиксируется время и объемы лизиметрических вод для расчета интенсивности вертикального стока отдельно в каждом секторе. При постановке фильтрационного эксперимента с использованием веществ-меток, возможен порционный сбор влаги в сектора лизиметра для получения информации о явлениях выноса и проскока растворенных веществ по характеру возрастания концентраций.

ü гидрологические лизиметры или лизиметры для водно-балансовых исследований — лизиметры, позволяющие кроме количественного сбора инфильтрата, определять различные составляющие водного баланса почв, в частности, определять влажность почвы, уровень грунтовых вод, расход влаги на испарение, транспирацию.

Собственно лизиметр позволяет, как отмечалось выше, определять только инфильтрацию (сток, фильтрат); испаритель — суммарное испарение с поверхности почвы и конденсацию почвенной влаги; лизиметр-испаритель- инфильтрацию и суммарное испарение; компенсационный испаритель- инфильтрацию, суммарное испарение и испарение с зеркала грунтовых вод; воднобалансовая площадка — инфильтрацию и склоновый сток; балансометры – практически все элементы водного баланса почвы. По целевому назначению Кауричев с соавт. подразделяет на:

1) Почвенно-агрохимические с естественным просачиванием растворов. В зависимости от конструктивных особенностей их подразделяют на:

— долговременные стационарные сооружения инженерного типа

— насыпные лизиметры переносного типа

— лизиметрические воронки, цилиндры и др.

2) Гидрологические лизиметры

3) Сорбционные лизиметры.

Необходимо отметить, что любое исследование с помощью лизиметров требует тщательный выбор типа лизиметрической установки и, как правило, доработку той или иной конструкции для целей конкретного научного эксперимента. Единой конструкции даже в пределах отдельного типа и единой схемы проведения лизиметрических исследований не существует, каждый эксперимент индивидуален, и по-своему уникален. Особенно это касается сооружения лизиметрических станций и проведения долговременных многолетних опытов.

Это связано, как с финансовыми возможностями организаций и ученых, планирующих подобные эксперименты, т.к. они весьма дорогостоящи, так и со спецификой ставящихся задач и особенностями исследуемых почв — генетическими, гидрологическими, агрохимическими и др.

Однако это не значит, что мы не можем использовать накопленный опыт для выбора наиболее оптимального варианта из разработанных и эксплуатируемых на сегодняшний день лизиметрических устройств. Рассмотрим различные конструкции лизиметров, их технические возможности, преимущества и недостатки.

С использованием лизиметрического метода изучают следующие основные вопросы: динамика влажности почвы; передвижение атмосферных осадков и увлекаемых ими питательных веществ сквозь почву; состав воды, которая фильтруется через почву; вымывание минеральных солей из почвы и удобрений; потери питательных элементов в процессе многолетнего удобрения; транспирация и испарение влаги почвой; водопроницаемость различных почв и др.

Несмотря на то, что лизиметрические исследования проводят в поле, их условия ещё не очень близки к полевым. Для устранения этого недостатка используют вегетационно-полевой метод.

Дата добавления: 2018-05-10 ; просмотров: 4235 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Лизиметрический метод

Лизиметрический метод так же, как полевой и вегетационный, относится к биологическим и используется в ряде естественных наук. Лизиметрический опыт с удобрениями – опыт с удобрениями с использованием лизиметрической установки для изучения питательного режима почвы и передвижения минеральных и органических веществ по профилю почвы, баланса питательных элементов.

Лизиметр (от греч. lysos – растворение) впервые использовал французский исследователь де Ла Хира в 1688 г. при изучении количества и скорости просачивания атмосферных осадков через почву. В агрохимических исследованиях его первыми использовали англичане Джон Дальтон, выясняя роль атмосферных осадков в питании грунтовых вод (1795), и Уэй, опубликовавший в 1850 г. данные об изменении химического состава растворов, просачивающихся через почву.

Лизиметрическим методом пользуются при изучении потерь питательных элементов при различных дозах, сроках и способах внесения удобрений, на пару и занятых посевами почвах, при наблюдении за скоростью передвижения атмосферных осадков, динамикой влажности почвы, изучения влияния удобрений на свойства почвы и т.д. В опытах с лизиметрами создаются условия, близкие к естественным. Лизиметры устанавливают вблизи лабораторий, чтобы своевременно проводить анализы, рядом с ними располагают дождемер. В лизиметрах должны поддерживаться условия, близкие к моделируемым природным. Для защиты растений от животных и птиц над лизиметрами устанавливают сетки.

Для исследований почву в лизиметры или насыпают с сохранением естественной последовательности генетических горизонтов, или лизиметры заполняют, вдавливая их в почву и сохраняя естественное строение почвенных слоев. Лизиметры могут быть металлическими, бетонными или кирпичными, а также из пластмассовой пленки. Для многолетних исследований их делают из бетона или бетонированного кирпича площадью от 1 до 4 м 2 и глубиной обычно в 1 м. В них используется насыпная почва. Такие лизиметры есть в научно-исследовательских институтах республики (Институт почвоведения и агрохимии, Научно-практический центр по земледелию).

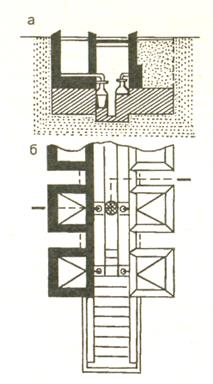

Размещают лизиметры рядами, через каждые два ряда делают подземный коридор, в который выходят трубки каждого лизиметра со сменными приемниками, куда сбегают фильтрующиеся воды (рис. 15.15). Для стока просачивающейся воды дно лизиметра имеет уклон в сторону отверстия с трубкой, ведущей в приемник. Для улучшения стока на дне каждого лизиметра укладывается дренирующий слой из гравия, песка, щебня и т.д.

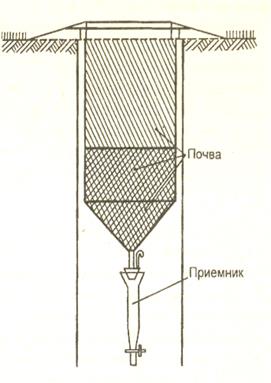

| Рис. 15.15. Насыпные бетонные лизиметры: а – вертикальный разрез; б – горизонтальный разрез. | Рис. 15.16. Металлический лизиметр А. В. Ключарова (разрез). |

Почва в лизиметрах должна быть на одном уровне с поверхностью участка.

Современные лизиметрические бетонные устройства имеют автоматическую измерительную систему для учета в динамике количества просочившихся через почву вод. Изучаются также температурный и барометрический режимы, в выводных трубках монтируются специальные устройства, препятствующие заплыванию дренажного слоя. Лизиметрические устройства могут быть оснащены аппаратурой для отбора проб газа и т.д.

Металлические и пластмассовые лизиметры применяются для работы как с насыпными, так и с почвами естественного сложения. Они значительно меньше, чем стационарные бетонные или кирпичные лизиметры, и разнообразнее по форме и конструкции. Для опытов с насыпной почвой обычно используются лизиметры цилиндрической формы и в форме параллелепипеда из листовой оцинкованной стали. На дно насыпают песок или гравий, а через отверстия трубками присоединяют приемники для сбора фильтрата. Наполненные почвой лизиметры либо закапывают прямо в грунт, либо помещают в другой металлический цилиндр или ящик немного большего размера, предварительно вкопанные в грунт на одном уровне с поверхностью участка. Во втором случае лизиметры можно доставать и взвешивать.

Чтобы заполнить металлические лизиметры без нарушения естественного строения почвы, их заостренными нижними концами врезают в почву и, достав наполненный лизиметр, прикрепляют дно – воронку с дренирующим материалом. Затем лизиметр переносят на подготовленное место и системой труб соединяют с приемником. Таким способом заполняют небольшие лизиметры (диаметром 10–20 см и высотой 20–30 см), при больших размерах нарушается естественное сложение почвы. Классическим примером такого лизиметра является лизиметр профессора А. В. Ключарова. Это стальной цилиндр диаметром 11 см и высотой 20 см, к которому герметически прикрепляется дно в виде цинковой воронки (рис. 15.16), заполненное дренирующим материалом. Фильтрат через пробку с трубками поступает в воронку с делениями. Обычно такие лизиметры помещаются в закопанные в грунт тонкостенные железные цилиндры высотой 50 см, назначение которых – закреплять стенки ямы и плотно удерживать на крючках лизиметр. Зазоры между лизиметром и внешним сосудом (если они есть) закрывают специальными щитками из водонепроницаемых материалов.

Лизиметрические воронки не имеют боковых стенок и позволяют проводить исследования с почвой естественного сложения в условиях, максимально приближенных к естественным. Изготовляются из оцинкованного железа, винипласта, плексигласа и других материалов.

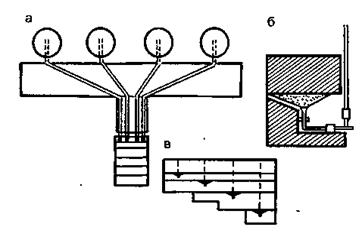

Впервые лизиметрические воронки применил Эбермайер в 1879 г. Воронки Эбермайера изготовляются из оцинкованного железа диаметром 25 см или 50 см, края загнуты и заострены, выходное отверстие покрыто цинковым кружком с отверстиями 2 мм, вся воронка заполнена дренирующим материалом (рис. 15.17). Для опыта роют траншею глубиной на 50 см больше, чем высота воронки, в одной стенке траншеи делают ниши и острым краем врезают в потолок ниши воронки. Расстояние между воронками – 30–100 см. Трубками воронки соединяются с приемниками, помещенными на дне траншеи. Пустоты в нишах засыпают почвой, стенки траншеи закрепляют досками. Траншею накрывают досками, затем изолирующим материалом и засыпают землей. Чтобы спускаться к приемникам, делают люк с крышкой и лестницей.

Е. И. Шилова предложила упрощенную конструкцию лизиметрических воронок-щитков, позволяющую отсасывать из приемников собранную воду через трубки. Благодаря удобству эта конструкция лизиметров широко распространена.

Водный режим почвы в лизиметрах несколько иной, чем в естественных условиях, несмотря на все усилия их приблизить. Корпуса лизиметров любой конструкции нарушают естественный водный, термический и воздушный режимы почвы – исключается поверхностный и боковой сток, возможна пристеночная фильтрация. В силу этих причин в лизиметры со стенками осадков попадает на 20–25% больше, чем в тот же объем почвы без лизиметра. К тому же в лизиметрах с дном и дренажной системой создается воздушная прослойка, мешающая свободному движению гравитационной воды и тем самым увеличивающая влажность почвы. Лизиметрические воронки-щитки имеют здесь некоторое преимущество, так как в них сохраняется естественное сложение почвы. Однако после сильных дождей в воронки может попасть вода с соседних участков или, наоборот, уйти на соседние участки почвы.

Рис. 15.17. Лизиметрические воронки Эбермайера:

а – план; б – разрез одного лизиметра воронки; в – схема

расположения воронок на разной глубине.

Количество просачивающейся сквозь почву в лизиметрах влаги зависит от гранулометрического состава почвы, способа наполнения лизиметра (в насыпных почва уплотняется и скорость фильтрации уменьшается по сравнению с лизиметрами, где почва сохраняет естественное сложение), времени года (весной и осенью больше, чем зимой и летом), от наличия растений и фазы развития, температурного режима. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, делающее лизиметрический метод условным, – из большого почвенного массива испытывается небольшая площадка и полученные данные экстраполируются на большую территорию.

Тем не менее лизиметрические опыты позволяют фактически определять величину одной из расходных статей баланса питательных элементов, а это очень важно. Представления о потерях питательных элементов из почвы из-за вымывания базируются пока в основном на результатах лизиметрических исследований. По количеству просочившейся воды и ее химическому составу можно определить возможные потери питательных элементов из разных горизонтов почвы.

Уровень потерь питательных элементов зависит от степени насыщенности ими почвы, ее гранулометрического состава, количества просачивающихся за год осадков, доз удобрений. По данным М. А. Бобрицкой, азот от вымывания теряет больше всего пар. На разных почвах потери нитратов варьируют от 3 до 160 кг/га, особенно велики они на легких почвах при внесении азотных удобрений в дозах, значительно превышающих биологическую потребность в них сельскохозяйственных культур. На суглинистых почвах при внесении умеренных доз потери азота от вымывания невелики – 5–10 кг/га. Потери фосфора, как уже отмечалось, незначительны на всех почвах, обычно не более 0,5–1,2 кг/га. Вымывание калия из суглинистых и глинистых почв невелико даже при внесении высоких доз удобрений, тогда как на легких почвах они существенны.

По данным Института почвоведения и агрохимии, на дерново-подзолистой супесчаной почве потери калия на неизвесткованном фоне при применении N60P40K100 составляли 13,3 кг, a N120P80K200 – 24,8 кг. На известкованном фоне потери соответственно были 8,3 и 16,5 кг К2О. В этом опыте больше всего вымывалось кальция. При известковании из почвы потери кальция составили в зависимости от доз удобрений 167–253 кг СаО.

Таким образом, лизиметрические исследования дают возможность изучать передвижение питательных элементов и влаги в максимально приближенных к природным условиям, не косвенно, а прямо определять потери питательных элементов из почвы.

Источник