Максимальная гигроскопичность

Как было сказано ранее, если совершенно сухую почву привести в соприкосновение с воздухом, содержащим водяной пар, то часть этого пара поглотится поверхностью почвенных частиц. Наибольшее количество воды, которое почва может поглотить из воздуха, насыщенного водяными парами, принято называть максимальной гигроскопичностью. Она выражается в процентах к массе абсолютно сухой почвы. Максимальная гигроскопичность используется, с одной стороны, для косвенного суждения о механическом составе почвы, с другой — для характеристики недоступной растению влаги в почве. Ее величина зависит от механического состава почвы и содержания органического вещества. Чем тяжелее почва по механическому составу и чем больше в ней гумуса, тем больше величина ее максимальной гигроскопичности. Она колеблется от 0,1% для песчаных почв до 12-18% для тяжелых хорошо гумусированных почв.

Наиболее распространенным методом определения МГ является метод насыщения воздушно-сухой почвы в эксикаторе, на дно которого предварительно наливают 10%-ную серную кислоту при температуре 20ºС (метод Митчерлиха). При этом обеспечивается относительная влажность воздуха — 96%, что соответствует осмотическому давлению около 50 атм.[4].

Частицы почвы размером более 1 мм вследствие малой удельной поверхности практически не гигроскопичны, поэтому максимальная гигроскопичность определяется лишь для мелкоземной части почв, т.е. для частиц менее 1 мм в диаметре.

Навеску воздушно-сухой почвы в 10-15 г, растертой в ступке и просеянной через сито с диаметром отверстия 1 мм, насыпают в алюминиевый стакан с притертой крышкой, предварительно взвешенный на аналитических весах с точностью до 0,001 г. Крышку надевают на стакан снизу.

Для создания вакуума из эксикатора выкачивают воздух водоструйным насосом. Насыщение почвы парообразной влагой в эксикаторе ведется до постоянной массы. Первое взвешивание проводят через 3-4 дня. Для этого выравнивают давление в эксикаторе, осторожно пуская в него воздух, затем снимают крышку эксикатора, закрывают стакан крышкой и взвешивают. После взвешивания стакан с почвой высушивают в сушильном шкафу при температуре 105 о С до постоянной массы. Затем охлаждают его в эксикаторе с САС12 и вновь взвешивают. Максимальную гигроскопичность почвы вычисляют по формуле:

где МГ — максимальная гигроскопичность, %;

m1 — масса стаканчика с почвой до сушки, г;

m2 — масса стаканчика с почвой после сушки, г;

m — масса абсолютно сухой почвы (m2 – m0), г.

Записи ведут по следующей форме:

Определение максимальной гигроскопичности почвы

| Тип, подтип, разновид-ность почвы | № бюкса | Масса пустого бюкса, г | Масса бюкса с почвой после насыще-ния, г | Масса бюкса с почвой после сушки, г | Масса испарив-шейся влаги, г | Масса абсолютно сухой почвы, г | Макси мальная гигрос-копич-ность, % |

Более простым, но уступающим в точности является метод определения максимальной гигроскопичности А.В.Николаева. По этому методу почва насыщается в эксикаторе над раствором сернокислого калия. При этом вследствие отсутствия вакуума почва насыщается значительно медленнее, в течение 30-40 дней. Взвешивание стакана с почвой производится через 5-7 дней [4].

В таблице 15 приведена максимальная гигроскопичность почв, отличающихся по механическому составу.

Максимальная гигроскопичность основных типов почв Казахстана приведена в приложении 3.

В агрономической практике наиболее важными является ВУЗ, ВРК и НВ.

15. Максимальная гигроскопичность почв разного механического состава по С.И.Долгову [7]

Источник

ПОЧВЕННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

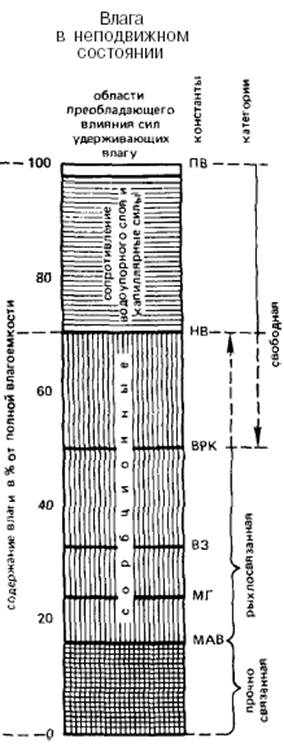

Перечисленные формы влаги не являются постоянными по количественному содержанию воды и изменяются в зависимости от уровня влажности почвы. В практике для оценки почв и для почвенно-гидрологических расчетов пользуются константными категориями, постоянными для каждой почвы и ее горизонтов.

Почвенно-гидрологическими константами называют граничные значения влажности, при которых количественные изменения в подвижности и свойствах воды переходят в качественные.

Максимальная гигроскопичность (МГ) — максимально возможное содержание в почве гигроскопической воды. Соответствует уровню влажности, когда почва полностью насыщена из атмосферы с относительной влажностью воздуха 94–99%. Глинистые почвы характеризуются величинами МГ 12—20%, суглинистые — 6—12%, легкие почвы — менее 6% от веса. Вода в состоянии максимальной гигроскопичности недоступна растениям. Это «мертвый запас влаги».

Влажность завядания растений (ВЗ) или коэффициент завядания — уровень влажности в почве, при котором начинается устойчивое завядание растений. Влажность завядания служит нижней границей продуктивной влаги. Ее определяют непосредственно, фиксируя влажность почвы, при которой растения начинают завядать. Используются также величины максимальной гигроскопичности:

где МГ — максимальная гигроскопичность; К — коэффициент завядания, зависящий от растения и типа почвы. В среднем К = 1,50 для тяжелых почв и 1,25 — для легких.

Влажность разрыва капилляров (ВРК). Капиллярно-подвешенная вода при испарении передвигается в жидкой форме к испаряющей поверхности в пределах всей промоченной толщи по капиллярам, сплошь заполненным водой. Но при определенном снижении влажности, характерном для каждой почвы, восходящее передвижение этой воды прекращается или резко затормаживается. Потеря способности к такому передвижению объясняется тем, что в почве при испарении исчезает сплошность заполнения капилляров водой, т. е. в ней не остается систем пор, сплошь заполненных влагой и пронизывающих промоченную часть почвенной толщи. Эта критическая величина влажности названа влажностью разрыва капиллярной связи (ВРК). При этом вода неподвижна, но физиологически доступна растениям.

ВРК называют также критической влажностью, так как при влажности ниже ВРК рост растений замедляется и их продуктивность снижается. В почвах и грунтах эта величина варьирует довольно сильно, составляя в среднем около 50—60% от наименьшей влагоемкости почв. На содержание воды, соответствующей ВРК, помимо гранулометрического состава почв, существенное влияние оказывает их структурное состояние. В бесструктурных почвах запасы воды расходуются на испарение значительно быстрее, чем в почвах с агрономически ценной структурой. Поэтому в них влажность будет быстрее достигать ВРК, т. е. обеспеченность влагой растений снижаться будет быстрее.

Максимальная молекулярная влагоёмкость почвы (ММВ). Максимальная молекулярная влагоёмкость почвы (ММВ)характеризует область перехода (является границей) между плёночной рыхло связанной и капиллярной свободной водой (Воронин, 1984, 1986). Величину ММВ определяют, подвергая насыщенный водой до тестообразного состояния образец почвенного горизонта давлению в 1 мПа. Кроме того, имея данные о ММВ, мы можем с достаточной степенью точности получить и такую важную характеристику почвы, какой является её удельная поверхность:

Sуд = 3, 6232×ММВ, м 2 /грамм.

Наименьшая влагоемкость (НВ) — максимально возможное количество влаги в почве, которое остается в ней после оттока гравитационной воды. При глубоком залегании грунтовых вод НВ – это максимально возможное содержание капиллярно подвешенной влаги. НВ изменяется в различных почвах в довольно широких пределах: от 5 до 10% от массы у легких почв до 55% у некоторых тяжелых почв. Полевую влагоемкость не следует путать с полевой влажностью, которая представляет количество воды в почве определяемое в конкретный момент.

НВ является важнейшей почвенно-гидрологической величиной, характеризующей способность почвы накапливать влагу и удерживать её в поле действия гравитационных сил.

Полная влагоемкость (ПВ)— это влажность, при которой все поры почвы заполнены водой, т. е. полная водовместимость почвы.

Анализ гидрологических констант позволяет оценивать количественно запасы продуктивной влаги в почвах. Обычно это вода, находящаяся в пределах двух констант — от ВЗ до НВ.

Влажность почвы, ее влагоемкость и константы выражают в процентах от массы почвы, или в процентах от объема, что удобно сопоставлять с объемом почвенных пор, учитывая, что плотность воды равна единице. Выражается влагоемкость также в кубических метрах на гектар. В данном случае ее удобно сопоставлять с нормами орошения. Кроме того, количество воды в почвах часто рассчитывают в миллиметрах, что дает возможность сравнивать количество почвенной влаги с атмосферными осадками и объемом воды на определенной площади (1 мм равен 10 м 3 воды на 1 га).

Важной характеристикой водных свойств почвы является ее водопроницаемость. Водопроницаемость — способность почвы воспринимать и пропускать через себя объем воды в единицу времени через единицу поперечного сечения почвы. Различают две стадии водонепроницаемости — впитывание и фильтрацию. Если поры почвы лишь частично заполнены водой, то при поступлении воды наблюдается ее впитывание в толщу почвогрунта; когда почвенные поры полностью насыщены водой, происходит фильтрация воды, т. е. движение в условиях сплошного потока жидкости.

В природе чаще наблюдается движение влаги при неполном насыщении пор водой. Фильтрация может проявиться лишь при выпадении большого количества осадков, бурном снеготаянии или при орошении большими нормами.

Водопроницаемость зависит от пористости почв, их гранулометрического состава, структурного состояния. Пески быстро фильтруют воду, а глины медленно. Структурный глинистый чернозем хорошо водопроницаем, а глыбистый бесструктурный солонец практически является водоупором.

Н.А. Качинским предложена градация почв по водопроницаемости. Если почва пропускает за час 1000 мм воды, водопроницаемость считается провальной, от 1000 до 500 мм — излишне высокой, от 50С до 100 — наилучшей, от 100 до 70 — хорошей, от 70 до 30 — удовлетворительной; менее 30 мм – неудовлетворительной.

Коэффициент фильтрации.Коэффициент фильтрации (Kf) определяют на компрессионно-фильрационном приборе из полевой лаборатории Литвинова или с использованием монолитов. Это количество воды профильтровавшееся через слой почвы единичной длины единичной площадью сечения потока в единицу времени при единичном напоре.

Отметим лишь, что при лабораторных определениях величины НВ на почвенных монолитах время, необходимое для полного стекания гравитационной влаги (а следовательно, и время определения НВ), будет зависеть от величины коэффициента фильтрации (Kf ) исследуемого горизонта почвы, что учтено в таблице 7.

Зависимость времени определения величины НВ от значений коэффициента фильтрации почвенного горизонта.

| Kf, см/сек | Время определения НВ при высоте образца в см | |

| 1×10 -2 | 3 — 5 мин | 15 — 20 мин |

| 1×10 -3 | 35 — 40 мин | 1,5 — 2 часа |

| 1×10 -4 | 5,5 — 6 часов | 24 часа |

| 1×10 -5 | 48 — 50 часов | 9 суток |

| 1×10 -6 | 20 суток | — |

Категории влаги и почвенно-гидрологические константы (по Роде):

МАВ – максимальная адсорбированная влага, МГ – максимальная гигроскопическая влага, ВЗ – влажность завядания, ВРК – влажность разрыва капилляров, НВ – наименьшая влагоемкость, ПВ – полная влагоемкость.

Источник

3. 3. Определение максимальной гигроскопичности почвы

Приборы и оборудование: ступка с пестиком с резиновым наконечником, сито с диаметром отверстий 1 мм, весы аналитические, вакуум-эксикатор с 10%-ным раствором H2SO4 или эксикатор с насыщенным раствором K2SO4, стеклянные бюксы с пришлифованной крышкой, масляный или водоструйный насос.

Максимальная гигроскопичность почвы — наибольшее количество парообразной влаги, которое почва может поглотить из воздуха, насыщенного парами воды. Максимальная гигроскопичность тяжелых по гранулометрическому составу почв и почв с высоким содержанием органического вещества значительно выше, чем почв легких и с низким содержанием органического вещества.

В настоящее время наиболее широко распространены два метода определения максимальной гигроскопичности почвы – Митчерлиха и А. В. Николаева. Разница между этими методами заключается в способе насыщения почвы парами воды. При методе Митчерлиха насыщение происходит в вакуум-эксикаторе над 10%-ным раствором серной кислоты, обеспечивающим относительную влажность воздуха 96 %. Насыщение почвы по методу А. Н. Николаева осуществляется над насыщенным раствором сульфата калия в обычных эксикаторах.

Работу ведут в такой последовательности. Из воздушно-сухой почвы отбирают корни растений, растирают ее в ступке пестиком с резиновым наконечником и просеивают через сито с отверстиями 1 мм. Навеску почвы 5 – 15 г (чем больше в почве гумуса, тем меньше навеска) помещают в предварительно высушенный и взвешенный стеклянный бюкс с пришлифованной крышкой. Бюкс с почвой взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г и в открытом виде помещают в эксикатор для насыщения парами воды. Эксикатор закрывают крышкой с рантом, смазанным вазелином, и при необходимости (метод Митчерлиха) создают в нем вакуум с помощью водоструйного или масляного насоса.

Бюксы с почвой периодически (один раз в 3 – 4 дня) взвешивают. Для этого снимают крышку эксикатора (выравняв в нем давление воздуха), бюксы быстро закрывают крышками и взвешивают. Затем бюксы с почвой вновь помещают в открытом виде в эксикатор. Взвешивания продолжают до тех пор, пока результаты двух-трех последних взвешиваний не будут различаться между собой на 0,0005 г, причем для расчета используют максимальную массу.

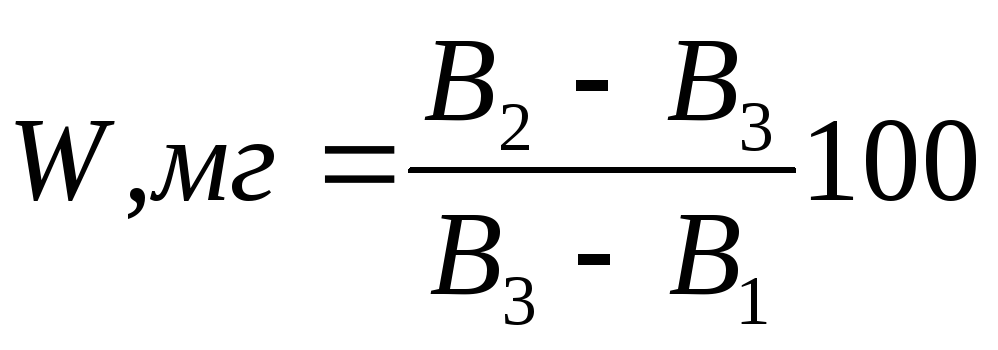

После насыщения бюксы с почвой переносят в сушильный шкаф и сушат до постоянной массы при температуре 100 – 105 о С. Максимальную гигроскопичность почвы (%) определяют из соотношения

В2 – масса бюкса с насыщенной почвой, г;

В3 – масса бюкса с почвой после сушки, г.

Записи и расчеты сводят в таблицу 19.

Таблица 19. – Результаты расчётов максимальной гигроскопичности почвы

Источник

Определение максимальной гигроскопичности почвы

Приборы и оборудование: ступка с пестиком с резиновым наконечником, сито с диаметром отверстий 1 мм, весы аналитические, вакуум-эксикатор с 10%-ным раствором H2SO4 или эксикатор с насыщенным раствором K2SO4, стеклянные бюксы с пришлифованной крышкой, масляный или водоструйный насос.

Максимальная гигроскопичность почвы — наибольшее количество парообразной влаги, которое почва может поглотить из воздуха, насыщенного парами воды. Максимальная гигроскопичность тяжелых по гранулометрическому составу почв и почв с высоким содержанием органического вещества значительно выше, чем почв легких и с низким содержанием органического вещества.

В настоящее время наиболее широко распространены два метода определения максимальной гигроскопичности почвы – Митчерлиха и А. В. Николаева. Разница между этими методами заключается в способе насыщения почвы парами воды. При методе Митчерлиха насыщение происходит в вакуум-эксикаторе над 10%-ным раствором серной кислоты, обеспечивающим относительную влажность воздуха 96 %. Насыщение почвы по методу А. Н. Николаева осуществляется над насыщенным раствором сульфата калия в обычных эксикаторах.

Работу ведут в такой последовательности. Из воздушно-сухой почвы отбирают корни растений, растирают ее в ступке пестиком с резиновым наконечником и просеивают через сито с отверстиями 1 мм. Навеску почвы 5 – 15 г (чем больше в почве гумуса, тем меньше навеска) помещают в предварительно высушенный и взвешенный стеклянный бюкс с пришлифованной крышкой. Бюкс с почвой взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г и в открытом виде помещают в эксикатор для насыщения парами воды. Эксикатор закрывают крышкой с рантом, смазанным вазелином, и при необходимости (метод Митчерлиха) создают в нем вакуум с помощью водоструйного или масляного насоса.

Бюксы с почвой периодически (один раз в 3 – 4 дня) взвешивают. Для этого снимают крышку эксикатора (выравняв в нем давление воздуха), бюксы быстро закрывают крышками и взвешивают. Затем бюксы с почвой вновь помещают в открытом виде в эксикатор. Взвешивания продолжают до тех пор, пока результаты двух-трех последних взвешиваний не будут различаться между собой на 0,0005 г, причем для расчета используют максимальную массу.

После насыщения бюксы с почвой переносят в сушильный шкаф и сушат до постоянной массы при температуре 100 – 105 о С. Максимальную гигроскопичность почвы (%) определяют из соотношения

В2 – масса бюкса с насыщенной почвой, г;

В3 – масса бюкса с почвой после сушки, г.

Записи и расчеты сводят в таблицу 19.

Таблица 19. – Результаты расчётов максимальной гигроскопичности почвы

| Название почвы или изучаемый вариант | Слой почвы, см | Номер бюкса | Масса бюкса, (В1), г | Масса бюкса с почвой до сушки (В2), г | Масса бюкса с почвой после сушки (Вз), г | Максимальная гигроскопичность почвы (Wмг), % |

Задание №12

1. Ознакомьтесь с методикой определения максимальной гигроскопичности почвы.

2. Следуя вышеизложенной методике разотрите почву из ранее взятых образцов, возьмите нужную навеску и поставьте на насыщение в эксикатор.

3. После насыщения почвы образец взвесьте, произведите необходимые расчеты и заполните таблицу 19.

Источник