УПРАВЛЯЕМ УРОЖАЕМ

ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНА НА ПРИМЕРЕ ПШЕНИЦЫ

Здесь я постараюсь как можно более кратко обобщить многочисленные семинары и презентации А.Г. Харченко, в которых раскрывается вторая составляющая предельной урожайности – не затратные, но точные и эффективные воздействия на физиологические процессы растений, формирующие урожай.

Мы привыкли думать так: восполнил вынос – заправил почву полной дозой NPK, как топливный бак – и живи спокойно: растения сами возьмут что надо и сколько надо. На деле эта схема давно не работает. В почвах осталось слишком мало плодородия (читай – органики), чтобы минералка шла в дело.

Причин много. Сами почвы, лишившись микробных сообществ, перестали отзываться на минералку – её некому дозировать, распределять, переводить в биоактивные формы. Удобрения химически конфликтуют друг с другом; кроме того, одни вымываются, другие связываются почвой, и в итоге усваиваются максимум на 25-30%. Внесённые вразброс, они не оставляют растениям выбора в питании и создают перекосы в физиологии. Азот, внесённый при поражении бактериозом, а также по мёрзло-талой почве, до тепла и начала вегетации, в основном теряется без толку. Любой не востребованный растениями азот тут же утилизируется микробами и кормит сорняки – почва пытается очиститься и уравновеситься.

Вообще, минералка без органики – такой же суррогат питания, как глюкоза через капельницу. Она даёт отдачу только при самой благоприятной погоде, что бывает редко. В остальное время высокие дозы удобрений тормозят развитие корней, резко уменьшают корневые выделения, подавляют ризосферных микробов и переключают растение в режимзависимости от условий. Пахота эту зависимость многократно усиливает.

На самом деле, намного эффективнее кормить растения через листья. Расходуя В РАЗЫ МЕНЬШЕ удобрений, можно получить прибавку намного больше. Надо только знать, какой состав и в какой точный момент вызовет в растениях нужную стимуляцию. Все эти режимы известны и отработаны.

1. КУЩЕНИЕ.

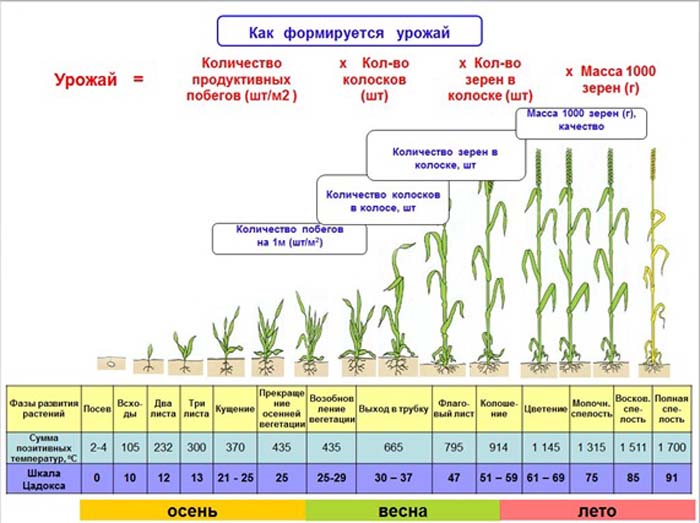

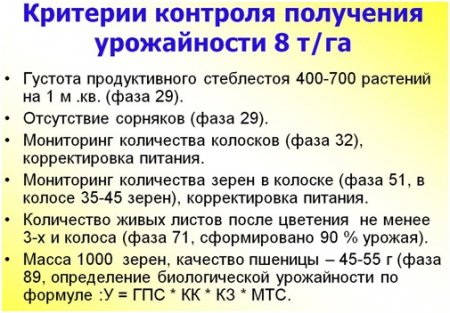

Наш биологический урожай – это густота продуктивных стеблей, помноженная на массу одного колоса. Принято: самая урожайная густота стеблестоя– 500-600 стеблей на кв. метр. Но каким кущением она достигается? При обычной норме высева кущение минимально: один колосок на куст. При 400 раст/м2 кущение уже выше 1,5 стеблей на куст. При густоте 200-300раст/м2 в каждом кусте 2,5-4 стебля. Как вы помните, широкие междурядья и норма в 30-40 кг/га дают растения по 6-8 стеблей, и зерно в них полновеснее.

КУЩЕНИЕ – первый показатель, который можно повысить внекорневой стимулирующей подкормкой при уменьшенной норме высева.

2. МАССА ЗЕРНА КОЛОСА

Стимуляция и питание в нужный момент может увеличить колос в полтора раза и больше, догнав до 10-11 цветков и до 7-8 зёрен в каждом колоске колоса. Кроме того, можно так же увеличить массу самой зерновки. Она зависит от длины и развитости цветковых чешуек. Импульс питания в конце их формирования – и зерновки будут тяжелее.

ВАЖНО: масса зерновки программируется очень быстро – определяется буквально несколькими днями. Их условия решают всё. Позже никакими средствами зерновку уже не укрупнишь. Так же быстро в свою фазу закладывается и колос. Заложился маленьким – большим уже никак не сделаешь.

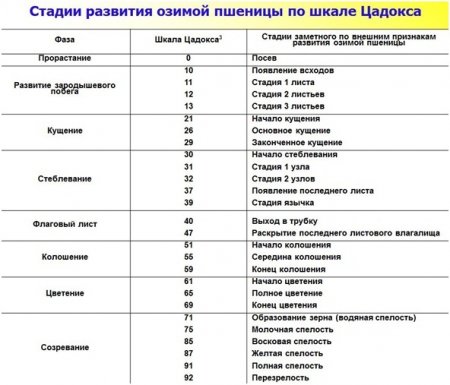

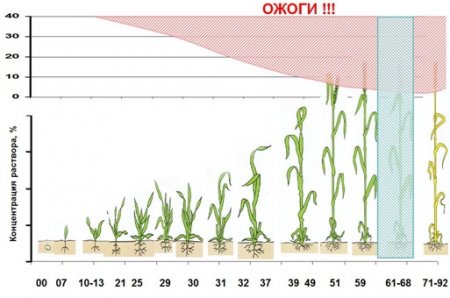

Точные фазы развития определяются по шкале Цадокса:

Фазы формирования урожая, на которые мы можем воздействовать:

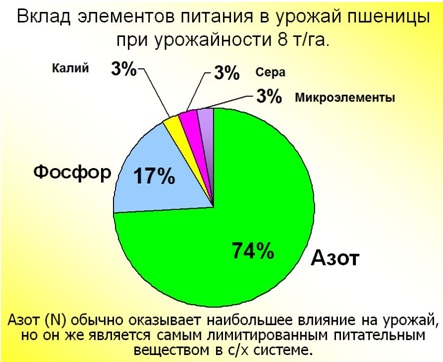

ВЫЯСНЕНО: в целом, вклад питания в урожай – 55%, вклад защиты – 45%. Защиту мы обеспечиваем а) знанием современных бактериально-грибных инфекций, реально работающих в полях; б) обработкой семян биопрепаратами и антибиотиками, и в) санированием растительных остатков и почвы биопрепаратами направленного действия – серия СТИМИКС.

Теперь нужно ПРЕДЕЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПИТАНИЕ.

Если считать только вынос и поправки на почву, то с урожаем 80 ц/га пшеница потребляет 180 кг/га N, 60 кг Р2О5, 35 кг К2О и 40 кг S в действующих веществах.Из них только калий и фосфор можно вносить сразу.В азоте же пшеница нуждается всё лето, и больше всего как раз в фазе колошения.

Как уже говорилось, дефицит азота можно вызвать разными способами: не тем удобрением, не в то время, не той нормой, не тем способом внесения. Амидная форма азота (карбамид) переводится в аммоний и затем в нитратную форму микробами нитрификаторами. Карбамид переходит в аммоний за 2 дня при 10°С, а аммоний в нитраты – за две недели. Нитраты быстро вымываются, а также переводятся в азот воздуха бактериями денитрификаторами. Аммиачная форма летуча. Много азота фиксируется в телах бактерий.

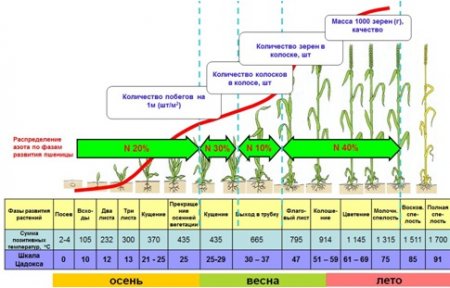

Отсюда реальность: ОДНО ОСНОВНОЕ ВНЕСНИЕ АЗОТА ПОЧТИ НЕ ДАЁТ ЭФФЕКТА.ЭФФЕКТ ДАЮТ ТОЛЬКО ДРОБНЫЕ ПОДКОРМКИ МАЛЫМИ ДОЗАМИ СТРОГО В НУЖНЫЕ ФАЗЫ.

Вносятся они по листу, одновременно с защитой и стимуляцией. При этом мы усиливаем процессы в соответствующих фазах.

ФАЗА КУЩЕНИЯ (25-29) – стимулируем кущение, увеличиваем число продуктивных стеблей. Стимулятор в этой фазе выбраковывает слабые и усиливает сильные ростки.Амид,половина серы, СС (стимулирующая смесь); инсектицид, гербицид – по нужде.

ФАЗА НАЧАЛА ВЫХОДА В ТРУБКУ (30-32) – дав питание, увеличиваем размер и наполненность колоса. Число колосков можно довести до 20-22. Заполняются верхушка и основание колоса, обычно остающиеся пустыми.Стимулятор в этой фазе укорачивает первые междоузлия, направляя энергию роста в колосья. Амид, половина серы, СС; фунгцид, инсектицид – по нужде.

ФАЗА КОНЦА ТРУБКОВАНИЯ – ВЫХОДА ФЛАГА (41-45) – внутри стебля растёт колос. Фаза длится всего неделю. Вовремя дав питание, удлиняем колос. Амид; по нужде – фунгицид.

ФАЗА НАЧАЛА МОЛОЧНОЙ СПЕЛОСТИ (73-79) – растёт зерновка и закладывается её качество. Подкормка увеличивает массу 1000 зёрен и содержание белка. Амид.

ВАЖНО: после цветения минимум три верхних листа и колос должны быть совершено здоровыми – они формируют наибольшую долю урожая.

Нюанс: чем моложе растение, тем оно менее чувствительно к ожогам и тем концентрированнее можно брать рабочий раствор.Это экономит топливо, но тут важно не перестараться.

Теперь главное. Насколько листовые подкормки заменяют почвенные, и насколько при этом экономятся удобрения?

Если слушать немцев или голландцев – почву надо удобрять прежде всего. Почвы у них бедноватые, а влаги много. У нас ситуация иная: степные почвы достаточно питательны, и главный дефицит – влага. Появляется органика и мульча с хорошими микробами – почва начинает готовить ещё больше питания, и дозы почвенных удобрений снижаются. А эффект листовых стимулирующих подкормок – остаётся.

Вот данные НИИ физиологии и генетики Украины. Усвоение почвенной минералки – в среднем 30-33%, при этом выход прибавки на выпаханных почвах – 3-4 кг зерна на 1 кг удобрений. Усвоение через лист – до 90%, прибавка от листовых подкормок – 15-20 кг зерна на 1 кг удобрений. То есть, 10 кг через лист и 100 кг в почву могут дать одинаковую прибавку. ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫШАТЬ НЕ ДОЗЫ, А КПД.

Учтя этот факт, Белоруссия в прошлой пятилетке поставила задачу – достичь отдачи удобрений до 8 кг/1 кг. И достигла. Задача на эту пятилетку – достичь отдачи в 12 кг/1 кг.

На практике, с учётом всех поправок и потерь, по листьям вносится втрое-впятеро меньше нормы. А по деньгам – ещё меньше. Есть дешёвые, но более эффективные удобрения. Пример – КАС-32, жидкая карбамидно-аммиачная смесь с концентрацией 32%. Она вдвое дешевле карбамида, хотя содержит все три формы азота и отлично усваивается зерновыми. Согласитесь, немалая экономия. Надо только вносить по листу в нужные фазы.

Смотрим примеры. Норма для ЮФР – в среднем 450-500 кг/га аммиачной селитры. Вот опыт ГК «Биоцентр».

Ставропольский край. За сезон внесено по листьям 155 кг КАС. Вносили пофазно за четыре прохода. На гектар – 250 л рабочего раствора, в котором (кроме СТИМИКСОВ, ССи нужных защитных препаратов)содержалось: кущение – 80 кг КАС (доза усилена из-за слабости всходов), начало трубкования – 40 кг, выход флага – 20 кг, молочная спелость – 15 кг. УРОЖАЙ ПОДНЯТ ДО 57 ц/га.

Ростовская область. По листьям внесено всего 60 кг КАС – и собрано 46 ц/га зерна. Рентабельность прикиньте сами.

Осталось упомянуть о том, к чему приводит избыток нитратов. Этот перекос физиологии агрономами ещё не понят. Симптом – торможение корневой системы и ослабление растений в период налива зерна. Исследование показывает: сосуды стебля забиты крахмалом. Отток глюкозы из листьев в корни блокируется. Корни голодают, а листья «думают», что их фотосинтез не востребован корнями – и фотосинтез падает. Растение в депрессии.

Причина – азот, равномерно внесённый в почву в избыточной дозе. Растение вынуждено поглощать почвенный раствор с нитратами. Нитраты подкисляют межклеточную жидкость и клеточный сок. В подкисленной среде включаются ферменты, превращающие глюкозу в крахмал. Крахмал забивает сосуды.

Знаешь, в чём проблема – выход найдёшь. В ГК «Биоцентр» разработан сложный препарат, решающий и эту проблему.

Управление развитием продуктивных органов с помощью по-фазных листовых подкормок и стимуляции – вторая составляющая технологии ГК «Биоцентр». Первая – восстановление плодородия и здоровья почвы с помощью комплексных микробных препаратов.

Третья составляющая – почвосберегающая и восстановительная обработка. В статье 7 – примеры некоторых умных орудий для нулевой и минимальной обработки.

Источник

Технология получения высоких урожаев озимой пшеницы

Многолетние данные научных заведений и практика свидетельствуют о наличии значительных нереализованных резервов, использование которых будет способствовать увеличению производства зерна озимой пшеницы.

При этом особое значение приобретает внедрение зональных энергосберегающих технологий выращивания, разработанных с учетом почвенно-климатических условий, предшественников и сортовых особенностей культур.

Озимая мягкая пшеница

Чувствительна к условиям выращивания, поэтому около 70% посевов этой культуры следует размещать по лучшим предшественникам — черному и занятому пару, многолетним травам первого укоса, гороха и др.

Наилучшим предшественником является удобренный черный пар, в котором накапливается достаточное количество влаги для получения дружных и полных всходов.

При своевременной и качественной обработке почвы паровое поле очищается на 60-80% от семян однолетних и многолетних сорняков (осота, молочая, вьюнка полевого и др.), уничтожение которых в посевах сельскохозяйственных культур требует значительных производственных затратах.

Важным условием для стабилизации урожайности озимой пшеницы является соблюдение научно обусловленной системы обработки почвы (лущение стерни, глубокая пахота, уход за паром в весенне-летний период).

Лущат стерню лущильниками (ЛДГ-15, ЛДГ-20 и др.) на глубину 8-10 см вслед за уборкой предыдущей культуры. После отрастания многолетних сорняков проводят повторное лущение плоскорезными орудиями на глубину 12-14 см.

Органические удобрения

Вносят навозоразбрасывателями РОУ-6, ПРТ-16. Глубину основной обработки почвы устанавливают в зависимости от типа почвы, степени засоренности поля, рельефа местности.

Поля, засоренные многолетними сорняками, с тяжелыми почвами и удобренные навозом пашут плугами ПЛН-4-35, ПЛН-5-35, ПЛН-6-35, ПНЯ-4-40 на глубину 28-30 см. На эродированных почвах производят безотвальную основную обработку почвы на глубину 25-27 см.

Весной, при наступлении физической спелости почвы, черный пар боронуют игольчатыми или зубовыми боронами, в дальнейшем проводят разноглубинные культивации: первую — после появления всходов сорняков культиваторами КПЭ-3,8 или КРГ-3,6 на глубину 10-12 см.

Затем применяется послойная разноглубинная обработка культиватором КПС-4. Глубина каждой следующей обработки уменьшается сравнительно с предыдущей на 2-3 см. Глубина культивации при этом не должна превышать 8-10 см в июле и 6-8 см — в августе.

Боронирование пшеницы

На паровых полях во второй половине лета, чтобы сберечь влагу в почве, особенно в верхнем слое, после дождей при появлении всходов сорняков культивации следует сочетать с боронованием.

Осуществлять этот агроприем лучше пружинными боронами «Флекси-Койл», БП-24 или зубовыми с наваренными сегментами. Уход за паром во всех случаях осуществляют широкозахватными орудиями в агрегате с гусеничными тракторами.

После стерневых предшественников в условиях осенней засухи проводят мелкую (10-12 см) обработку почвы дисковыми боронами БД-10, БДТ-7, БДТ-3 или боронами типа «Мистраль» с обязательным соблюдением требований уборки предшественника поточным методом и па низком срезе.

Экономию ресурсов и высокое качество работ обеспечивают универсальные комбинированные агрегаты ККП-3,6Н, АКШ-5,4, «Мультитиллер», «Изумруд». При достаточной увлажненности почвы проводят обработку почвы на глубину 12-14 см плугами ПН-4-35, ПЛН-4-35, ПЩ-8-40 с приспособлениями ПВР-2,3, ПВР-3,5 для рыхления и выравнивания поверхности почвы.

Технологическая схема подготовки почвы

После многолетних трав предусматривает дискование тяжелыми боронами в два следа со следующим (разрыв во времени 2-3 суток) мелким (на 10-12 см) рыхлением комбинированными агрегатами КР-4,5, ОПТ-3-5+Б1Г-ЗА+ЗККШ-6 или «Компактор».

После гороха поле дискуют боронами (БД-10, БДТ-7) в два следа на глубину 8-10 см с последующим прика-тыванием почвы кольчато-зубовыми катками (КЗК-10) или разрыхляют боронами БИГ-ЗА в агрегате с катками ЗККШ-6.

После прорастания сорняков производят предпосевную культивацию на глубину заделки семян культиваторами КПС-4.

После кукурузы на силос с целью закрытия влаги поле дискуют тяжелыми боронами БД-10, БДТ-7 на 8-10 см в два следа с последующей культивацией. В зависимости от гидротермических условий и механического состава почвы применяют культиваторы КПС-4, АКП-5, КНД-7,2 или комбинированные агрегаты АРП-3,6, «Мультитиллер».

Наилучший результат азотные удобрения обеспечивают в том случае, когда их вносят в соответствии с потребностями растений на протяжении вегетационного периода при сбалансированном уровне обеспеченности их фосфором и калием.

При этом отмечается такая тенденция: чем менее плодородная почва, тем больше необходимо вносить азота и в более ранние сроки. При расчетах его доз необходимо учитывать наличие питательных веществ в почве, что остались после предшественника, содержание их подвижных форм и уровень запланированной урожайности.

В осенний период растения озимой пшеницы потребляют относительно небольшое количество питательных веществ, но они очень чувствительны к их дефициту. Основное количество питательных веществ озимая пшеница использует в период кущения-колошения, когда формируется колос.

Дефицит азота в этот период приводит к образованию недостаточно развитого колоса с небольшим количеством колосков, которые содержат щуплое зерно.

Азотные удобрения

Под озимую пшеницу, размещенную по унавоженному чистому пару, азотные удобрения не применяют, а по неунавоженному — их вносят под основную обработку почвы и при подкормке растений (в течение весенне-летней вегетации).

При размещении озимой пшеницы по занятому пару почти половину запланированной нормы азотных удобрений вносят при посеве, остальные — используют в виде прикорневой подкормки.

Весной лучше применять умеренные дозы азота (30-40 кг/га). Одним из эффективных способов повышения урожайности озимой пшеницы является прикорневая подкормка с помощью дисковых сеялок. Проводят ее вдоль рядков в конце фазы кущения — в начале выхода в трубку.

Фосфорные удобрения

Вносят под основную обработку почвы или под предпосевную культивацию, дозы их корректируют в зависимости от содержания фосфора в почве. Экономически целесообразно вносить гранулированный суперфосфат или гранулированные сложные удобрения из расчета 10-15 кг/га д.в. фосфора при посеве в рядки.

При размещении озимой пшеницы по занятому пару, по пласту многолетних трав и после гороха минеральные удобрения вносят под основную обработку почвы или под предпосевную культивацию, учитывая плодородие почвы.

Наиболее эффективным способом внесения удобрений является локальный с помощью сеялок, культи-ваторов-растениепитателей или других орудий.

На обычных малогумусных среднесуглинистых черноземах оптимальная доза удобрений при размещении озимой пшеницы по неунавоженному пару составляет Р30-45К30-60 , после непаровых предшественников — Н6оРбо-

Раннеспелые сорта

Лучше адаптированы к засушливым условиям Степи, они колосятся на 4-5 дней ранее среднеранних, более эффективно используют влагу из почвы, накопленную в осенне-зимний период, меньше испытывают негативное влияние суховеев, которые часто бывают в начале июля. Использование скороспелых сортов сокращает сроки сбора урожая и его потери.

В каждом хозяйстве целесообразно высевать 3-4 сорта, которые характеризуются разными биологическими особенностями: 2-3 — по лучшим предшественникам и 1-2 — по непаровым. Обязательно в хозяйствах иметь 1-2 раннеспелых, которые обеспечивают высокую урожайность в засушливые годы.

Для обеспечения хорошей перезимовки озимой пшеницы важно правильно определить календарные сроки посева. Следует учитывать, что до завершения весенней вегетации, в течение 55-60 дней растения должны образовать три-четыре побега.

Озимая пшеница как ранних, так и поздних сроков посева отмечается недостаточной зимостойкостью и значительно снижает продуктивность.

Поэтому следует придерживаться рекомендуемых сроков посева:

- для северных и центральных районов Днепропетровской области — 5-15 сентября,

- южных — 10-20 сентября.

В зависимости от погодных условий и биологических особенностей сортов в каждом хозяйстве сроки посева должны уточняться.

В первую очередь необходимо высевать пластичные к срокам посева сорта:

- Прима одесская,

- Фантазия одесская,

- Днепровская 127.

При отклонении от оптимальных сроков посева в сторону ранних больше всего снижают урожайность: Красавица одесская, Никония, Лузанивка одесская. В сухую и полусухую почву высевать семена нецелесообразно, поскольку возможность получения своевременных всходов слишком низкая.

Оптимальная норма высева

Для рекомендуемых сортов по черному пару — 4,0-4,5 млн. всхожих семян на 1 га, после многолетних трав и гороха — 4,5-5,0 млн., кукурузы на силос — 5,0-5,5 млн. Средневысокие сорта, которые хорошо кустятся, обеспечивают максимальные урожаи, как правило, при меньших нормах высева, а короткостеб-левые — при более высоких.

При посеве в начале оптимальных сроков следует придерживаться нижней границы рекомендуемых норм высева, а в конце оптимальных — верхней. Определяя норму высева, обязательно учитывают качество семян — всхожесть, чистоту, массу 1 000 семян.

При посеве в ранние, оптимальные сроки и содержании влаги в почве семена озимой пшеницы высевают на глубину 5-6 см. Если верхний слой почвы пересушен, а более глубокие — увлажнены, семена рекомендуется высевать на глубину 8-10 см.

При посеве в поздние сроки глубину посева семян снижают до 3-4 см, а почву после посева необходимо прикатать кольчасто-шпоровыми катками.

Для формирования постоянной технологической колеи при посеве озимой пшеницы лучше использовать агрегат из 3 сеялок, оборудованный маркером, а трактор — следоуказателем.

Направляющие колеи образует средняя сеялка, у которой закрывают высевающие аппараты одного-двух сошников, во избежание высева семян по следу гусениц трактора. Для образования колеи шириной 1 350 мм в средней сеялке закрывают 7-8-й и 17-18-й сошники, а шириной 1 800 мм — 6-7-й и 18-19-й.

В посевах озимой пшеницы с оптимальной густотой стеблестоя с осени сорняки достаточно эффективно подавляются. Отклонение от допустимых сроков посева или высев семена в сухую почву приводит к изреживанию посевов озимых и зарастанию их сорняками.

Для уничтожения сорняков в фазе полного кущения на посевах пшеницы применяют гербициды: 2,4-Д аминная соль (0,7-1,2 л/га), диален С (2 л/га) или Супер (0,8 л/га) и другие.

Выбор протравливателя

Перед посевом озимой пшеницы семена обязательно протравливают. Выбирают протравливатель с учетом спектра его фунгицидного действия и результатов фитоэкспертизы семян.

Более широким спектром фунгицидной активности отмечаются комбинированные протравливатели.

Препараты с ретардантными свойствами (байтан-универсал, раксил, максим, винцит) рекомендуется применять для протравливания только качественных семян и при высеве их в увлажненную почву.

Своевременная уборка урожая позволяет получить качественное зерно и избежать его потерь. Прямое ком-байнирование (основной способ уборки) применяют на хорошо развитых, непораженных болезнями и незасоренных посевах.

Допускается и раздельный способ уборки, когда озимую пшеницу в фазе середины восковой спелости скашивают в валки при влажности зерна 28-30%. Обмолачивают валки после подсыхания массы при влажности зерна 14%.

Необходимо помнить, что длительное пребывание скошенных растений в поле, особенно в дождливую и ветреную погоду, приводит к значительным потерям зерна и снижения его качества.

Источник