Масса почвы для бактериологического исследования

Санитарно-бактериологическое исследование почвы — Н. А. Бельская

Почва является основным местом обитания многих микроорганизмов (см. главу 6). Из почвы микробы поступают в воду и обсеменяют воздух.

Микробиологическое исследование почвы имеет важное значение. Оно проводится при выборе участка для строительства детских учреждений, спортивных площадок, больниц, госпиталей, военных лагерей, водопроводных сооружений и других объектов.

Санитарно-микробиологический анализ почвы включает определение:

1) общего количества бактерий в 1 г почвы;

2) титра санитарно-показательных микроорганизмов БГКП и С. perfringens;

3) термофильных бактерий в 1 г почвы;

4) по эпидемиологическим показаниям проводится исследование на наличие патогенных микроорганизмов (сальмонелл, шигелл, клостридий столбняка, ботулизма, некоторых вирусов и др.).

Отбор проб почвы. Выбор места для отбора проб почвы определяется санитарным врачом и бактериологом в зависимости от цели и задачи исследования. На обследуемой территории до 1000 м 2 выделяют два участка площадью 25 м 2 . Один должен быть расположен близ источников загрязнения (свалки, мусорные ящики, выгребные ямы и т. д.), другой — в отдалении от них (контроль). На каждом участке в 25 м 2 намечают для отбора проб пять точек: четыре по углам и одна в центре или пять точек по диагонали участка.

Для исследования поверхностного слоя почвы пробы отбирают стерильной лопаткой или совком на глубине до 20 см. Из отдельных точек участка лопаткой выкапывают цельный кусок почвы. Стерильным ножом снимают верхний слой толщиной 1,5-2,0 см и из середины куска набирают стерильной ложкой 200-300 г почвы. Смешанный образец, составленный из пяти отдельно взятых проб почвы, должен весить не менее 1 кг.

При исследовании образцов из глубинных слоев почвы (от 0,75 до 2 м) пользуются специальным буром с полостью. На заданной глубине полость бура открывается, наполняется почвой, затем механически закрывается, и бур извлекают на поверхность.

Пробы почвы, взятые для анализа, переносят в стерильные банки с ватно-марлевыми пробками и покрывают стерильной пергаментной бумагой. К каждой банке приклеивают этикетку с указанием даты и номера пробы. В сопроводительном документе отмечают характер почвы, расположение источников загрязнения, площадь обследуемой территории, данные, характеризующие климат местности и т. п.

Все пробы помещают в деревянный ящик с гнездами и немедленно транспортируют в лабораторию. Если нет возможности приступить к исследованию почвы в тот же день, то допускается хранение проб в холодильнике при 1-2° С в течение суток.

Подготовка проб почвы к исследованию. Образцы почвы, отобранные на одном участке из нескольких точек, хорошо перемешивают, освобождают от крупных включений (щебня, камней, корней, стекол). От среднего образца отделяют 200-300 г и вносят в стерильную посуду. Затем почву дробят в стерильной ступке, просеивают через стерильное сито на стерильную бумагу и берут для исследования навеску в 30 г. Навеску почвы высыпают в стерильную колбу вместимостью 500 мл и доливают 270 мл стерильной водопроводной воды, получают разведение почвы 1:10. Взбалтывают почвенную взвесь 10-15 мин и из приготовленного разведения 1:10 без отстаивания готовят ряд последовательных десятикратных разведений по общепринятой методике. При анализе чистых почв ограничиваются 3-4 разведениями (до 1:1000, 1:10000), при исследовании загрязненных почв используют разведения — до 1:100000, 1:1000000.

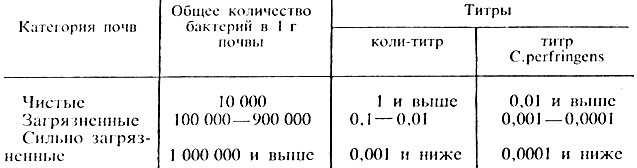

Определение общего количества бактерий в почве проводят аналогично исследованию воды. Показатели общего количества бактерий для различных видов почв представлены в табл. 55.

Определение БГКП как показателя фекального загрязнения проводят двумя методами: титрационным и методом мембранных фильтров.

Из первоначального разведения почвенной взвеси 1:10 стерильной пипеткой берут 10 мл, что соответствует 1 г почвы, и засевают во флаконы с 50 мл среды Кесслер. Затем из каждого разведения почвы засевают по 1 мл в пробирки с поплавками, содержащими 9 мл той же среды. Посевы выращивают в термостате 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы (при задержке роста посевы оставляют на третьи сутки). Отсутствие газообразования и помутнения в бродильных сосудах со средой Кесслер через 48 ч позволяет дать отрицательный ответ.

При наличии в средах газообразования и помутнения или только помутнения из этих сосудов производят высев петлей на сектора среды Эндо в чашках Петри. Чашки с посевами инкубируют в термостате при 37° С 24 ч.

Просматривают посевы. Отсутствие роста на среде Эндо дает право на отрицательный ответ.

Если на среде Эндо вырастают типичные для кишечной палочки колонии, то из них делают мазки, окрашивают по Граму и микроскопируют. При выявлении в мазках грамотрицательных палочек ставят пробу на оксидазу. Если проба на оксидазу отрицательная, то проверяют ферментативные свойства выделенной культуры путем посева на полужидкую среду с глюкозой. Посевы помещают в термостат на 24 ч при 37° С.

Просматривают посевы. Появление в среде кислоты и газа подтверждает наличие кишечной палочки в исследуемом разведении почвы.

Коли-титр почвы определяют по наименьшему объему, в котором обнаруживают БГКП (показатели коли-титра для различных видов почв представлены в табл. 55).

Таблица 55. Схема оценки санитарного состояния почвы по микробиологическим показателям

Метод мембранных фильтров применяют при исследовании малозагрязненных почв. Через стерильные мембранные фильтры № 3 пропускают по 10 мл почвенной взвеси из разведений 1:10, 1:100, 1:1000. Дальнейший ход исследования аналогичен определению кишечных палочек в воде. Метод мембранных фильтров позволяет сократить срок исследования до двух суток. Результаты анализа выражают коли-индексом. Коли-индекс почвы — это количество кишечных палочек в 1 г почвы.

Примечание. Среда Кесслер содержит лактозу, которую сбраживают БГКП, и генциановый фиолетовый, задерживающий рост грамположительной микрофлоры.

Из всех приготовленных почвенных разведений (от 1:10 до 1:1000000) по 1 мл вносят в два параллельных ряда стерильных пробирок. Один ряд пробирок прогревают при 80° С 15 мин для освобождения от неспороносной микрофлоры. Затем во все пробирки наливают по 9 мл расплавленной и остуженной до 45° С среды Вильсона — Блера, приготовленной ex tempore. Пробирки вращают между ладонями, чтобы посевной материал равномерно распределился в питательной среде, и быстро опускают их в холодную воду для удаления кислорода и охлаждения среды. Посевы выращивают при 43° С 24 ч.

C. perfringens дает рост в глубине среды в виде черных колоний. Газообразование регистрируется по разрыву питательной среды. В мазках, приготовленных из колоний, обнаруживают грамположительные крупные палочки со спорами овальной формы, расположенные центрально или субтерминально.

Предельное разведение почвенной взвеси, которое дает на среде Вильсона — Блера рост C. perfringens, означает титр этого микроба в почве (см. табл. 55). Наличие в почве C. perfringens является косвенным показателем присутствия в ней и других клостридий — возбудителя столбняка (C. tetani), возбудителя ботулизма (C. botulinum).

В почве определяют также количество термофильных бактерий в 1 г. Почва, в которой много кишечных палочек и мало термофилов, может рассматриваться как загрязненная фекалиями.

Среда Кесслер. К 1 л дистиллированной воды добавляют 10 г пептона, 50 мл бычьей желчи. Смесь кипятят 20-30 мин, фильтруют через вату, прибавляют 10 г лактозы и доводят объем до 1 л. Устанавливают рН 7,4-7,6. Добавляют 4 мл 1% водного раствора генцианового фиолетового. Среду разливают в колбы и пробирки с поплавками. Стерилизуют 15 мин при давлении 0,5 атм (112° С). Среда имеет фиолетовый цвет.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях проводят санитарно-бактериологическое исследование почвы?

2. Какие определения включают санитарно-бактериологический анализ почвы?

3. Как проводят отбор проб почвы?

4. Какими методами определяют наличие БГКП в почве?

Задания

1. Приготовьте из почвенной взвеси в разведении 1:10 ряд последовательных разведений 1:100, 1:1000,1:10000 и проведите определение микробного числа в данной пробе почвы.

2. Возьмите у преподавателя готовые посевы разведений почвы на среде Вильсона — Блера, определите титр C. perfringens. Сделайте мазки из колоний, окрасьте по Граму. Найдите под микроскопом в мазках C. perfringens и покажите преподавателю. Результаты микроскопии зарисуйте в тетрадь.

Источник

Масса почвы для бактериологического исследования

Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

Nature protection. Soils. Methods for sampling and preparation of soil for chemical, bacteriological, helmintological analysis

Дата введения 1986-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1984 г. N 4731 дата введения установлена 01.01.86

Ограничение срока действия снято по Приказу Минприроды России от 16.04.92 N 60

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2008 г.

Настоящий стандарт устанавливает методы отбора и подготовки проб почвы естественного и нарушенного сложения для химического, бактериологического и гельминтологического анализа.

Стандарт предназначен для контроля общего и локального загрязнения почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения, при оценке качественного состояния почв, а также при контроле состояния плодородного слоя, предназначенного для землевания малопродуктивных угодий.

Стандарт не распространяется на контроль загрязнения, происшедшего в результате неорганизованных выбросов, прорыва очистных сооружений и в других аварийных ситуациях.

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

Лопаты по ГОСТ 19596-87.

Ножи из полиэтилена или полистирола.

* Текст соответствует оригиналу. — Примечание изготовителя базы данных.

Холодильник, поддерживающий температуру от 4 до 6 °С.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001* с предельной нагрузкой 200 и 1000 г.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

Сита почвенные с сеткой 0,25; 0,5; 1; 3 мм по ГОСТ 6613-86.

Спиртовки лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336-82.

Ступки и пестики фарфоровые по ГОСТ 9147-80.

Ступки и пестики яшмовые, агатовые или из плавленного корунда.

Флаконы или банки стеклянные широкогорлые с притертыми пробками вместимостью 300, 500, 800, 1000 см .

Банки или коробки из пищевого полиэтилена или полистирола.

Шпатели металлические по ГОСТ 19126-2007.

Шпатели пластмассовые по ГОСТ 19126-2007.

Бумага оберточная по ГОСТ 8273-75.

Пакеты и пленка полиэтиленовые.

Тампоны ватно-марлевые стерильные.

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, ч.д.а., раствор с массовой долей 3 и 10%.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Формалин технический по ГОСТ 1625-89, сорт высший, раствор с массовой долей 3%.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, изотонический раствор с массовой долей 0,85%.

2. ПОДГОТОВКА К ОТБОРУ ПРОБ

2.1. Отбор проб проводят для контроля загрязнения почв и оценки качественного состояния почв естественного и нарушенного сложения. Показатели, подлежащие контролю, выбирают из указанных в ГОСТ 17.4.2.01-81 и ГОСТ 17.4.2.02-83.

Отбор проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализов проводят не менее 1 раза в год. Для контроля загрязнения тяжелыми металлами отбор проб проводят не менее одного раза в три года.

Для контроля загрязнения почв детских садов, лечебно-профилактических учреждений и зон отдыха отбор проб проводят не менее двух раз в год — весной и осенью.

При изучении динамики самоочищения отбор проб проводят в течение первого месяца еженедельно, а затем ежемесячно в течение вегетационного периода до завершения активной фазы самоочищения.

2.2. На территории, подлежащей контролю, проводят рекогносцировочные выезды. По данным рекогносцировочного выезда и на основании имеющейся документации заполняют паспорт обследуемого участка в соответствии с приложением 1 и делают описание почв в соответствии с приложением 4.

При контроле загрязнения почв предприятиями промышленности пробные площадки намечают вдоль векторов «розы ветров».

При неоднородном рельефе местности пробные площадки располагают по элементам рельефа.

На карты или планы наносят расположение источника загрязнения, пробных площадок и мест отбора точечных проб. Пробные площадки располагают в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83.

2.3. Пробные площадки закладывают на участках с однородным почвенным и растительным покровом, а также с учетом хозяйственного использования основных почвенных разновидностей. Описание пробной площадки делают в соответствии с приложением 2.

2.3.1. Для контроля загрязнения почв сельскохозяйственных угодий в зависимости от характера источника загрязнения, возделываемой культуры и рельефа местности на каждые 0,5-20,0 га территории закладывают не менее 1 пробной площадки размером не менее 10х10 м.

2.3.2. Для контроля санитарного состояния почвы в зоне влияния промышленного источника загрязнения пробные площадки закладывают на площади, равной 3-кратной величине санитарно-защитной зоны.

2.3.3. Для контроля санитарного состояния почв на территории расположения детских садов, игровых площадок, выгребов, мусорных ящиков и других объектов, занимающих небольшие площади, размер пробной площадки должен быть не более 5х5 м.

3. ОТБОР ПРОБ ПОЧВЫ

3.1. Точечные пробы отбирают на пробной площадке из одного или нескольких слоев или горизонтов методом конверта, по диагонали или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. Количество точечных проб должно соответствовать ГОСТ 17.4.3.01-83.

Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или почвенным буром.

3.2. Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, отобранных на одной пробной площадке.

3.3. Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.

Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися веществами — нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. — точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая.

Для контроля загрязнения легко мигрирующими веществами точечные пробы отбирают по генетическим горизонтам на всю глубину почвенного профиля.

3.3.1. При отборе точечных проб и составлении объединенной пробы должна быть исключена возможность их вторичного загрязнения.

Точечные пробы почвы, предназначенные для определения тяжелых металлов, отбирают инструментом, не содержащим металлов. Перед отбором точечных проб стенку прикопки или поверхность керна следует зачистить ножом из полиэтилена или полистирола, или пластмассовым шпателем.

Точечные пробы почвы, предназначенные для определения летучих химических веществ, следует сразу поместить во флаконы или стеклянные банки с притертыми пробками, заполнив их полностью до пробки.

Точечные пробы почвы, предназначенные для определения пестицидов, не следует отбирать в полиэтиленовую или пластмассовую тару.

3.4. Для бактериологического анализа с одной пробной площадки составляют 10 объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из трех точечных проб массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см.

3.4.1. Пробы почвы, предназначенные для бактериологического анализа, в целях предотвращения их вторичного загрязнения следует отбирать с соблюдением условий асептики: отбирать стерильным инструментом, перемешивать на стерильной поверхности, помещать в стерильную тару.

3.5. Для гельминтологического анализа с каждой пробной площадки берут одну объединенную пробу массой 200 г, составленную из десяти точечных проб массой 20 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-10 см. При необходимости отбор проб проводят из глубоких слоев почвы послойно или по генетическим горизонтам.

3.6. Все объединенные пробы должны быть зарегистрированы в журнале и пронумерованы. На каждую пробу должен быть заполнен сопроводительный талон в соответствии с приложением 3.

3.7. В процессе транспортирования и хранения почвенных проб должны быть приняты меры по предупреждению возможности их вторичного загрязнения.

3.8. Пробы почвы для химического анализа высушивают до воздушно-сухого состояния по ГОСТ 5180-84. Воздушно-сухие пробы хранят в матерчатых мешочках, в картонных коробках или в стеклянной таре.

Пробы почвы, предназначенные для определения летучих и химически нестойких веществ, доставляют в лабораторию и сразу анализируют.

3.9. Пробы почвы, предназначенные для бактериологического анализа, упаковывают в сумки-холодильники и сразу доставляют в лабораторию на анализ. При невозможности проведения анализа в течение одного дня пробы почвы хранят в холодильнике при температуре от 4 до 5 °С не более 24 ч.

При анализе на кишечные палочки и энтерококки пробы почвы хранят в холодильнике не более 3 сут.

3.10. Пробы почвы, предназначенные для гельминтологического анализа, доставляют в лабораторию на анализ сразу после отбора. При невозможности немедленного проведения анализа пробы хранят в холодильнике при температуре от 4 до 5 °C.

Для исследования на яйца биогельминтов почву без обработки хранят не более 7 сут, для исследования на яйца геогельминтов — не более 1 мес. При хранении проб для предотвращения высыхания и развития личинок в яйцах геогельминтов почву увлажняют и аэрируют один раз в неделю, для чего пробы вынимают из холодильника и оставляют на 3 ч при комнатной температуре, увлажняют водой по мере потери влаги и снова помещают для хранения в холодильник.

При необходимости хранения проб почвы более месяца применяют консервирующие средства: почву пересыпают в кристаллизатор, заливают раствором формалина с массовой долей 3%, приготовленным на изотоническом растворе натрия хлористого с массовой долей 0,85% (жидкость Барбагалло), или раствором соляной кислоты с массовой долей 3%, а затем ставят в холодильник.

4. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

4.1. Для определения химических веществ пробу почвы в лаборатории рассыпают на бумаге или кальке и разминают пестиком крупные комки. Затем выбирают включения — корни растений, насекомых, камни, стекло, уголь, кости животных, а также новообразования — друзы гипса, известковые журавчики и др. Почву растирают в ступке пестиком и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Отобранные новообразования анализируют отдельно, подготавливая их к анализу так же, как пробу почвы.

4.1.1. Для определения валового содержания минеральных компонентов из просеянной пробы отбирают представительную пробу массой не более 20 г и растирают ее в ступке из агата, яшмы или плавленого корунда до пудрообразного состояния.

Источник