Научная электронная библиотека

13. Поглотительная способность почв

Поглотительная способность почв – свойство ее компонентов (твердой, жидкой, газовой, биологической фаз) обменно или необменно поглощать из окружающей среды вещества любого агрегатного состояния, отдельные молекулы, ионы.

Американский ученый Джонсон в 1859 г. ввел в употребление термин «обменные основания», под ним мы и сейчас понимаем обменные катионы Ca, Mg, K, Nа. В России одним из первых исследователей поглотительной способности почв был А.Н. Сабанин (1909). Он предложил выделять химическое, физико-химическое и физико-химическое поглощение. К.К. Гедройц опубликовал в 1922 монографию «Учение о поглотительной способности почв». В которой к предыдущим трем добавил еще механическую и биологическую, детально изучил механизм всех пяти. Он сформулировал понятие о почвенном поглощающем комплексе как о совокупности нерастворимых в воде минеральных и органических соединений, находящихся в высокодисперсном состоянии и являющихся носителем поглотительной способности. Им введено представление о важнейшей характеристики почв – емкости поглощения, как сумме поглощенных или обменных катионов, которые смогут быть вытеснены из почвы. Он установил, что энергии поглощения катионов возрастает с увеличением их валентности, а при равной валентности – с ростом атомной массы. Его положения до настоящего времени сохранили свое научное и практическое значение.

Различают 5 видов поглотительной способности почв.

1. Механическая – свойство почв поглощать поступающие с водным или воздушным потоком твердые частицы, размеры которых превышают размеры почвенных пор. Почва действует как сито или губка, пропуская через себя все, что мельче почвенных пор. Водные суспензии освобождаются от взвесей. Почва, как всякое пористое тело, удерживает частицы, взмученные в фильтрующейся через почву воде. Это свойство почвы используют для первой стадии очистки питьевой и сточных вод.

Причины механического поглощения:

– частицы крупнее почвенных пор;

– частицы задерживаются в извилинах пор большего диаметра;

– контакт частиц взвеси и частиц, слагающие стенки пор.

2. Физическая (молекулярная) – способность почвы адсорбировать и удерживать растворенные в воде и газообразные вещества, концентрация или разжижение растворенных в почвенном растворе веществ у поверхности соприкосновения твердых частичек почвы с почвенной влагой, обусловленное поверхностной энергией твердых частиц. Она связана с изменением концентрации молекул, находящихся на поверхности твердых частиц почвы.

Поглощенные вещества не внедряются в агрегаты и не вступают с ними в химические реакции, а скапливаются на поверхности раздела фаз – твердой, жидкой, газообразной. Иногда они отталкиваются.

Различают два вида адсорбции:

– положительная молекулярная сорбция – поглощение аммиака, притяжение катиона аммония;

– отрицательная молекулярная сорбция – вымывание нитратов, хлоридов, отталкивание анионов.

3. Химическая (хемосорбция) – свойство удерживать и закреплять ионы, поступающие из почвенного раствора с образованием трудно растворимых соединений и комплексов с органическими веществами, которые выпадают в осадок и примешиваются к твердой фазе почвы:

3CaSO4 + 2Na3PO4 → Ca3(PO) 4 + 3Na2SO4

Осадочная – образование осадков на поверхности частиц при взаимодействии ионов, один из которых находится в поглощенном состоянии (обменно-сорбированные катионы).

Комплексообразовательная сорбция поливалентных катионов из почвенного раствора при их взаимодействии с сорбированным органическим веществом за счет образования координационных связей. Приводит к формированию глиногумусовых комплексов и взаимодействию алюмосиликатов с гумусом.

Адгезионная – взаимодействие минеральных и гумусовых компонентов.

Адгезия – склеивание поверхностей различного состава и строения под действием разнообразных сил.

4. Биологическая – поглощение живыми организмами (корни растений, микроорганизмы) различных веществ из почвенного раствора, обусловливающая их жизнедеятельность (рис. 41, 42);

Рис. 41. Биологическая поглотительная способность почв с помощью корней растений

Рис. 42. Биологическая поглотительная способность почв при участии животных

5. Физико-химическая или обменная – свойство обменивать некоторую часть катионов, содержащихся в твердой фазе (находящихся на поверхности коллоидных частиц, глинистых минералов и связанных в функциональных группах гумусовых соединений), на эквивалентное количество катионов, находящихся в соприкасающемся с почвой растворе. Материальным носителем катионообменной способности почв является почвенно-поглощающий комплекс (ППК).

ППК – совокупность минеральных, органических и органо-минеральных компонентов твердой фазы почвы, обладающая ионнообменной способностью.

Скорость и соотношение обменивающихся катионов зависят от дисперсности ППК, органо-минерального состава, окислительно-восстановительных условий.

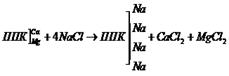

Реакция рассоления, мелиорация солонцов:

Экологические особенности ППК

1. Его состав определяет реакцию почвенной среды и ее стабильность. Нейтральные, кислые и щелочные условия напрямую зависят от состава обменных катионов.

2. ППК – доступное для растений хранилище биофильных катионов, защищенное от вымывания атмосферной влагой в грунтовые воды.

3. Состав ППК предопределяет структурность, плотность, воздухоемкость, влагоемкость, поведение почвенной воды.

4. ППК – геохимический барьер для катионов – тяжелых металлов и радионуклидов. В почвах с непромывным режимом поглощенные катионы обменно усваиваются растениями и поступают в цепи питания. В почвах, промываемых водой, неизбежно обменное вытеснение ТМ водородом и их миграция в ландшафте.

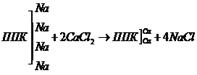

Емкость катионного обмена (ЕКО, мг-экв/100 г почвы) – максимальное количество катионов, удерживаемое почвой в обменном состоянии при конкретных условиях, важнейшая характеристика ППК.

ЕКО гумусовых кислот составляет 200—300 мг-экв/100 г, монтмориллонитов – 80–120, каолинитов – 3–20, гидроксидов железа и алюминия – 2–3, гидроксида кремния – 0 (рис. 41).

В серой лесной почве ЕКО изменяется в пределах 15–30, черноземе типичном – 30–70, черноземе южном – от 20 до 50, в светло-каштановой почве от 20 до 30, в сероземе типичном – 8–20 мг-экв/100 г.

При величине ЕКО меньше 20 мг-экв/100 г почвы наиболее подвержены загрязнению, больше 50 – устойчивы.

Крайне низкая, 3–5. В сильно элювиированных горизонтах подзолов, почти целиком состоящих из кремнезема и кварца.

Очень низкая, 5–10. Пески, песчаные и супесчаные почвы, карбонатные лессы с преобладанием пылеватых фракций, малогумусные сероземы.

Низкая, 10–15. В почвах легкого гранулометрического состава, с обилием окислов железа и алюминия. Характерна для влажных тропиков и субтропиков, глин и суглинков без смектитовых минералов.

Средняя, 15–25. В почвах с промывным водным режимом и невысоким гумуса (серые и бурые лесные).

Выше средней, 25–35. Гумусовые горизонты сухостепных и полупустынных почв, лессовидные, покровные глины, суглинки с относительно равномерным содержанием минералов, гидрослюд, каолинита.

Высокая, 35–45. Большинство черноземов, слитоземы, глины, обогащенные смектитами, слитогенетические и иллювиальные горизонты.

Рис. 43. Характеристика ЕКО

Очень высокая, 45–60. Среднегумусные и тучные черноземы, гумусово-аккумулятивные дерновые горизонты почв.

Крайне высокая. Более 60. Типична для отдельных компонентов почвенной массы: гумуса, смектитов, вермикулита.

Экологическое значение поглотительной способности почв

1) Количество поглощенных катионов равно количеству катионов, вытесненных из ППК в почвенный раствор.

2) Чем меньше радиус катиона, тем слабее он связывается.

3) В ряду разновалентных катионов поглощение растет с увеличением валентности:

Li+ Pb > Zn > Hg. При снижении рН возрастает способность поглощать катионы в ряду: As > Se > Sb > Mo.

8) Почвы тяжелого гранулометрического состава (глинистые и тяжелосуглинистые) больше удерживают привнесенных веществ, чем почвы легкого гранулометрического состава (песчаные и супесчаные).

9) Главная функция ППК с точки зрения охраны почв: участие в обменных реакциях с тяжелыми металлами. Реакции обмена протекают в эквивалентных количествах и обратимы, если не сопровождаются хемосорбцией.

10) Защитная функция ППК – способность нейтрализовать кислотные осадки и ограничивать миграцию тяжелых металлов.

11) При одном и том же уровне содержания тяжелых металлов в почве признаки угнетения растений, проявляются в тех почвах, в которых в ППК мало активных центров, способных к обменным реакциям и низкое значение ЕКО.

12) В лесных экосистемах (деревья) накопление поллютантов значительно выше, чем в степных (травостой).

Поглотительная способность обуславливает накопление элементов питания растений, микроэлементов, регулирует реакцию почвы, буферность, водно-физические свойства, интенсивность накопления гумуса.

Экологическая значимость катионов

Макроэлементы – соединения, содержание которых в почвах превышает 0,1%. Почти половина приходится на кислород (49), треть – кремний (33), алюминий – 7,15, железа –3,8.

Кислород входит в состав большинства почвенных минералов, один из основных элементов органической части почв.

Кальций – хранитель плодородия. Он есть во всех почвах, оптимум – 80–90 % от ЕКО в типичных черноземах. Обеспечивает почти целиком коагуляцию коллоидных систем, что служит предпосылкой для структурообразования при активной деятельности корней и достаточной доле гумуса.

Магний. Всегда сопровождает кальций. Типичное их соотношение 5:1. В таких количествах его действие аналогично кальцию. Магний вызывает повышение щелочности в связи с наличием в почвенной среде карбонатов и бикарбонатов магния, в ППК поддерживает солонцеватость и может приводить к образованию особых почв – магниевых солонцов.

Калий. В питании растений – основной источник доступного калия.

Натрий. В количестве менее 3 % от ЕКО – необходимый компонент оптимального состояния почв, обеспечивает дисперсность коллоидов. Обменный натрий – активный пептизатор коллоидов при его концентрации в почвенном растворе ниже порога коагуляции.

Обменный водород – источник почвенной кислотности. Всегда есть в бескарбонатных почвах. Если поглощенного водорода более 5 %, то появляются кислотные свойства почв.

В обменном состоянии алюминий – интенсивный коагулятор коллоидов. При переходе в почвенный раствор образует гидролитически кислые соли, способствующие повышенной пептизации 3-х валентного А1.

Железо 3-х валентное. Интенсивный коагулятор коллоидов, как и А1 во влажных тропических почвах. Ожелезненные почвы малопластичны, не набухают.

Ион аммония – единственная возможная аккумуляция доступного растениям азота.

Микроэлементы – это соединения, содержание которых меньше 1•10-3 %: бор, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт, йод, фтор и др. Они входят в состав ферментов, гормонов, витаминов. Микроэлементы играют важную физиологическую и биохимическую роль в жизни биоты. Установлена тесная связь между содержанием микроэлементов в почве и урожайностью, продуктивностью животных.

Количество их определяется содержанием в породе и влиянием почвообразовательного процесса на их перераспределение. В почве они содержатся в кристаллической решетке минералов в виде изоморфной подмеси, в форме солей и окисей, в составе органических соединений, в ионообменном состоянии и в растворимой форме в почвенном растворе.

В почвах коллоидными свойствами обладают частицы размером менее 0,001 мм (ил). Они образуются при выветривании и почвообразовании (в основном минеральные). Происходит процесс преобразования и изменения состава коллоидов материнской породы. Основное явление при формировании коллоидов: дробление крупных частиц и соединение молекулярно раздробленных.

Минеральные коллоиды – глинистые минералы, коллоидные формы кремнезема и полуторооксиды. Органические коллоиды – гумусовые и белковые соединения, полисахариды в коллоидно-дисперсном состоянии. Органо-минеральные коллоиды – соединения гумуса с глинистыми минералами и осажденными полуторооксидами.

По степени сродства к воде различают гидрофильные (высокое сродство) и гидрофобные. Гидрофильными являются коллоиды некоторых глинистых минералов, монтмориллонита, органические. Почвы с такими коллоидами вязкие, пластичные, сильно набухают при увлажнении, липкие. Гидрофобные – это коллоиды, содержащие железо и алюминий.

Коагуляция – соединение коллоидных частиц друг с другом с образованием более крупных коллоидов, дальнейшее осаждение – седиментация. Из раствора они выпадают в осадок под воздействием высыхания или увеличения концентрации простых солей в почвенном растворе. Частицы коллоидов сцепляются между собой, образуют пространственную структуру, в ячейках которой удерживается вода.

Обратный процесс переход коллоидов в раствор, геля в золь – пептизация. В основном коагуляция необратима и менее 0, 1 % коллоидов пептизируется. Для солонцов чередование коагуляции и пептизации – сущность почвообразовательного процесса.

Источник

Поглотительная способность почвы

Большую роль в питании растений и в превращении внесенных в почву удобрений играет ее поглотительная способность. Под поглотительной способностью понимается способность почвы поглощать различные вещества из раствора, проходящего через нее, и удерживать их. Основы современных представлений о поглотительной способности почвы были заложены работами академика К. К. Гедройца. Он различал пять видов поглощения в почве.

Биологическая поглотительная способность связана с жизнедеятельностью растений и почвенных микроорганизмов, которые избирательно поглощают из почвы необходимые элементы минерального питания, переводят их в органическую форму и предохраняют тем самым от выщелачивания. После отмирания корней, растительных остатков и тел микроорганизмов происходят их разложение и постепенная гумификация. Минерализация и последующее использование растениями ранее закрепленного в почве в органической форме азота, фосфора и серы протекают довольно медленными темпами.

Интенсивность биологического поглощения зависит от аэрации, влажности и других свойств почвы, от количества и состава органического вещества, служащего источником пищи и энергетического материала для преобладающих в почве гетеротрофных микроорганизмов. Внесение в почву значительного количества бедного азотом органического вещества (соломы или соломистого навоза) вызывает быстрое размножение микроорганизмов, сопровождающееся интенсивным биологическим, закреплением минеральных форм азота, что приводит к ухудшению азотного питания растений и снижению урожая. В то же время биологическое поглощение способствует закреплению нитратного азота, который никаким другим путем в почве не удерживается и может вымываться, особенно на легких почвах в зонах достаточного увлажнения и орошаемого земледелия.

Механическая поглотительная способность обусловлена свойством почвы, как всякого пористого тела, задерживать мелкие частицы из фильтрующихся суспензий. Механическим поглощением объясняется сохранение и характер распределения в почве илистых частиц и вносимых нерастворимых удобрений (фосфоритной муки, извести). Благодаря механической поглотительной способности они не вымываются из верхнего слоя почвы.

Физическая поглотительная способность — это положительная или отрицательная адсорбция частицами почвы целых молекул растворенных веществ. Положительная физическая адсорбция почвой растворимых минеральных солей неизвестна. Отрицательная абсорбация наблюдается при взаимодействии почвы с растворами хлоридов и нитратов, что обусловливает высокую подвижность их в почве и возможность вымывания из ее верхнего слоя при повышенной влажности. Это имеет положительное значение для Сl — иона (избыток которого вреден для некоторых растений), но для нитратов оно нежелательно.

Химическая поглотительная способность связана с образованием нерастворимых и труднорастворимых в воде соединений в результате химических реакций между отдельными растворимыми солями в почве (ионами в почвенном растворе).

Особую роль химическое поглощение играет в превращении фосфора в почве. При внесении водорастворимых фосфорных удобрений — суперфосфата, содержащего фосфор в виде монокальцийфосфата Са(H2PO4)2, аммофоса NH4H2PO4 и др.- в почвах происходит интенсивное химическое связывание фосфора. В кислых почвах (в подзолистых и красноземах), содержащих много полуторных окислов, химическое поглощение фосфора идет с образованием труднорастворимых фосфатов железа и алюминия. В почвах, насыщенных основаниями и содержащих бикарбонат кальция в почвенном растворе (черноземы, сероземы), химическое связывание фосфора происходит в результате образования слаборастворимых фосфатов кальция.

Химическое поглощение (фиксация) фосфора обусловливает слабую подвижность его в почве и снижает доступность растениям этого элемента из внесенных в почву легкорастворимых форм удобрений. По способности к фиксации фосфора почвы располагаются в следующем порядке: красноземы далее дерново-подзолистые почвы далее сероземы далее черноземы.

Физико-химическая, или обменная, поглотительная способность имеет особенно важное значение при взаимодействии удобрений с почвой. Физико-химическое поглощение — это способность мелкодисперсных (от 0, 2 до 0, 001 мкм) коллоидных частиц почвы поглощать из раствора различные катионы. Поглощение одних катионов сопровождается вытеснением в раствор эквивалентного количества других, ранее связанных твердой фазой почвы.

Вся совокупность органических и минеральных коллоидных частиц почвы (представленных гумусовыми веществами, глинистыми минералами и гидроксидами железа и алюминия), участвующих в обменном поглощении катионов, была названа К. К- Гедройцем почвенным поглощающим комплексом (ППК).

Способность органических и минеральных коллоидных частиц к обменному поглощению катионов обусловлена тем, что большая часть их имеет отрицательные заряды.

В естественном состоянии почвы всегда содержат определенное количество поглощенных катионов (Са 2+ , Mg 2+ , Н + , Аl 3+ , Na + , K + , NH4 + и др.). Эти катионы могут обмениваться на другие катионы, находящиеся в растворе.

Обмен катионами между раствором и почвенным поглощающим комплексом происходит в строго эквивалентных количествах.

Реакция обмена катионов протекает быстро. При внесении в почву легкорастворимых удобрений (КСl, NH4Cl, NH4NO3 и др.) они сразу же вступают во взаимодействие с ППК, катионы их поглощаются в обмен на катионы, ранее находившиеся в поглощенном состоянии.

Реакция обмена катионов обратима, так как поглощенный почвой катион может быть снова вытеснен в раствор:

В зависимости от концентрации раствора, его объема и природы обменивающихся катионов между катионами раствора и катионами почвенного поглощающего комплекса устанавливается некоторое подвижное равновесие. При изменении состава почвенного раствора это равновесие смещается, в результате одни катионы переходят из раствора в поглощенное состояние, а другие — из поглощенного состояния в почвенный раствор. При внесении минеральных удобрений, например KCl, концентрация почвенного раствора повышается, катионы удобрения вступают в обменную реакцию с катионами почвенного поглощающего комплекса и поглощаются почвой.

При усвоении какого-либо катиона растениями концентрация его в растворе уменьшается, он переходит из поглощенного состояния в раствор в обмен па другие катионы, содержащиеся в почвенном растворе. Чем выше степень насыщенности поглощающего комплекса данным катионом, тем легче и быстрее он вытесняется в раствор. Количество катионов, вытесняемых из поглощенного состояния в раствор, возрастает с повышением концентрации раствора, а при одинаковой концентрации — с увеличением объема раствора вытесняющей соли.

Разные катионы обладают неодинаковой способностью к поглощению. Чем больше заряд (валентность) катиона и его атомная масса, тем сильнее он поглощается и труднее вытесняется из поглощенного состояния другими катионами. Исключение из этого правила составляют ионы Н + , которые имеют наименьшую атомную массу, но обладают высокой энергией поглощения и способностью вытеснять другие катионы из ППК.

Емкость поглощения и состав поглощенных катионов у разных почв. Разные почвы содержат неодинаковое количество способных к обмену поглощенных катионов. Общее содержание в почве всех обменно-поглощенных катионов называется емкостью поглощения. Она обозначается буквой Т и выражается в миллиграмм-эквивалентах на 100 г почвы. Например, если в 100 г почвы в поглощенном состоянии содержится 200 мг Са 2+ , 24 мг Mg 2+ и 9 мг NH4 + , то емкость поглощения этой почвы будет равна;

(где 20—эквивалентная масса кальция, 12 — магния, 18 — аммония).

Величина емкости поглощения характеризует поглотительную способность почв. Она зависит от механического и минералогического состава почвы и содержания в ней органического вещества. Почвы с малым количеством коллоидной фракции (песчаные и супесчаные) имеют невысокую емкость поглощения. Чем больше в почве минеральных и органических коллоидных частиц, тем выше ее поглотительная способность. У глинистых и суглинистых почв емкость поглощения больше, чем у песчаных и супесчаных. Более богатые органическим веществом черноземные почвы отличаются значительно более высокой емкостью поглощения (30—60 мэкв на 100 г), чем подзолистые почвы и сероземы (10—15 мэкв на 100 г).

Поглотительная способность почвы оказывает большое влияние на превращение в ней минеральных удобрений, определяет степень подвижности их в почве. На почвах с малой поглотительной способностью (песчаных и супесчаных) при внесении легкорастворимых удобрений возможно вымывание питательных веществ и излишнее повышение концентрации раствора, поэтому азотные и калийные удобрения на таких почвах лучше вносить небольшими дозами и незадолго до посева. На почвах с высокой поглотительной способностью вымывания питательных веществ и избыючного увеличения концентрации раствора не происходит.

Разные почвы отличаются не только по общей емкости поглощения, но и по составу поглощенных катионов.

В большинстве почв в составе поглощенных катионов преобладает Са 2+ , второе место занимает Mg 2+ и в значительно меньших количествах находятся К + и NH4 + . Сумма Са 2+ и Mg 2+ обычно составляет около 90% общего количества обменно-поглощенных катионов. В кислых почвах (подзолистых и красноземах) среди поглощенных катионов значительную часть занимают Н + и А1 3+ , а в солонцовых почвах — Na +

Состав поглощенных катионов оказывает большое влияние па свойства почвы и условия роста растений. Кальций коагулирует органические и минеральные коллоиды. Поэтому преобладание в составе поглощенных катионов Са 2+ , например на черноземах, способствует поддержанию прочной структуры и обусловливает хорошие физические свойства почвы. Насыщение почвы натрием (у солонцовых почв) вызывает пептизацию коллоидов, что приводит к их вымыванию, разрушению структурных агрегатов и ухудшению физических свойств почвы (плотное сложение, вязкость и т. д.). Кроме того, при наличии натрия в почвенном поглощающем комплексе происходит вытеснение его в раствор в обмен на другие катионы с образованием соды, что вызывает щелочную реакцию раствора, неблагоприятную для развития растений:

| Почва | Содержание (%) | ||

| гумуса | минеральных частиц диаметром | ||

| меньше 0,0025 мм | 0,0025-0,001 мм | ||

| Дерново-подзолистая | 2,5 | 2 | — |

| Серая лесная | 3 | 5 | 4 |

| Чернозем выщелоченный | 8 | 15 | 5 |

| Чернозем типичный | 10 | 5 | 10 |

| Чернозем обыкновенный | 6 | 5 | 10 |

| Чернозем южный | 4,5 | 5 | 10 |

| Каштановая | 2,5 | 3 | 5 |

| Серозем | 1 | 3 | 5 |

| Почва | Емкость поглощения катионов (мэкв на 100 г. почвы) | Содержание поглощенных катионов (мэкв на 100 г. почвы) | ||

| Ca 2+ +Mg 2+ | Na + | H + | ||

| Дерново-подзолистая | 15 | 8 | — | 7 |

| Серая лесная | 20 | 16 | — | 4 |

| Чернозем выщелоченный | 50 | 40 | — | 10 |

| Чернозем типичный | 65 | 60 | — | 5 |

| Чернозем обыкновенный | 35 | 31 | 2 | 2 |

| Чернозем южный | 30 | 28 | 2 | — |

| Каштановая | 27 | 25 | 2 | — |

| Серозем | 15 | 14 | 1 | — |

При большом содержании в почвенном поглощающем комплексе ионов водорода и алюминия они могут переходить в раствор и подкислять его.

Повышенная кислотность раствора и особенно высокое содержание в нем алюминия оказывают вредное действие на растения.

Источник