Механическое разрушение почвенного покрова и почвоохранные мероприятия

Многообразные проявления разрушения почв и рыхлых почвообразующих пород поверхностными водами и ветром называются эрозией почв. Разрушению почвенного покрова способствует сведение лесов, непродуманная система обработки земли и бесконтрольный выпас скота. Эрозионные процессы также усиливаются при строительных работах, когда искусственно нарушается почвенный и растительный покров. Гидротехническое строительство сопровождается усиленной плоскостной эрози ей (поверхностным смывом почвы), заиливанием рек и водохранилищ, дорожное строительство — усилением линейной эрозии и образованием оврагов.

Наиболее отрицательная сторона эрозии почвенного покрова заключается не разрушении строения почвенного профиля и потере важных составных его частей, для восстановления которых потребуется весьма длительное время.

Наличие травяного покрова и гумусового горизонта, насыщенного корнями растений и органическим веществом, сдерживает размывание почвы, но после разрушения верхней части почвенного профиля эрозия развивается с нарастающей интенсивностью.

Ветровая эрозия (дефляция) отрицательно воздействует на пахотные земли аридных территорий. Развевание почв зависит от скорости ветра, механического состава почвы и ее структурности, характера растительности и некоторых других факторов. Эрозионно-устойчивой считается почва, содержащая в верхнем горизонте более 60% агрегатов крупнее 1 мм.

Комплекс мероприятий, основанный на рациональном использовании почв и организации их защиты. Противоэрозионные мероприятия преследуют цель ослабления и регулирования поверхностного стока, задержания талых снеговых и ливневых дождевых вод. Для почв, интенсивно используемых в земледении и слабо подверженных водной эрозии, практикуется глубокая вспашка поперек склонов и обвало-вывание (создание валиков высотой 15—25 см) полей, вспаханных осенью для накопления влаги. При более сильной эрозии — безотвальная обработка земли с сохранением стерни,. Для пологих склонов наименее защищена почва под культурами с большими междурядьями (кукуруза, картофель, сахарная свекла и др.). Наиболее хорошо сохраняют почву от водной эрозии многолетние травы.

Для борьбы с оврагами используются инженерно выполаживание бортов оврага с закреплением путем нанесения гумусового слоя и высевания устойчивых корневищных и корнеотпрысковых трав. Создаются лесные полосы.

Для защиты почв от ветровой эрозии успешно используются создание лесных полос и кулис из кустарников и высокостебельных растений.

В комплексе мер по охране почв от эрозии существенную роль играет правильная организация территории хозяйства, учет конкретных ландшафтных условий.

Охрана гумусного состояния почв

Гумус — один из главных источников элементов питания растений, важный фактор плодородия почв. Гумусовые вещества также способствуют оструктуриванию почвенной массы, созданию благоприятного водно-воздушного режима. Но в процессе обработки почв происходит уменьшение содержания гумуса в пахотном горизонте. Это осуществляется, за счет перемешивания верхнего слоя, богатого органическими остатками с ниже расположенными и в результате разрушения гумуса целинных почв в процессе их эксплуатации. Уменьшение содержания гумуса снижает урожай, вызывает разрушение структуры почвы и ухудшает водопроницаемость, что влечет за собой усиленную водную эрозию почв и способствует дальнейшему снижению плодородия.

Одновременно изменяется качественный состав гумуса, снижается содержание гуминовых кислот, что приводит к разрушению зернистых агрегатов и ухудшению структуры.

• Для восполнения потерь гумуса в обрабатываемые почвы вносят органические удобрения. Сохранению гумуса и улучшению его состава способствует известкование почв. Необходимы также минеральные удобрения.

Оптимальный уровень содержания гумуса, для разных почв неодинаков. Установлено, что оптимальное содержание гумуса в пахотном горизонте дерново-подзолистых почв около 3—4%, а в пахотном горизонте черноземов —5—7%.

Дата добавления: 2019-02-12 ; просмотров: 372 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Утрата и восстановление структуры почвы

Причинами утраты структуры являются:

механическое разрушение, физико-химические явления и биологические процессы.

Механическое разрушение структуры происходит под влиянием обработки почвы, передвижения по ее поверхности машин и орудий, людей, животных, под ударами капель дождя.

Важнейшими путями уменьшения механического разрушения почвенной структуры является обработка почвы в состоянии ее спелости, а также минимализация обработки.

Физико-химические причины утраты структуры связаны с реакциями обмена двухвалентных катионов (кальция и магния) в ППК на одновалентные (натрий и аммоний).

При этом коллоиды (главным образом гумусовые вещества), прочно цементирующие механические элементы в агрегаты, пептизируются при увлажнении и структурные отдельности разрушаются. Поэтому приемы химической мелиорации почв (известкование, гипсование и др.), приводящие к обогащению ППК обменным кальцием, способствуют и улучшению структуры.

Биологические причины разрушения структуры связаны с процессами минерализации почвенного гумуса — главного клеящего вещества при образовании структуры.

Восстановление и сохранение структуры — непременное условие ведения земледелия. Существуют приемы, способствующие восстановлению почвенной структуры.

К химическим приемамотносят известкование кислых почв и гипсование солонцов. В результате известкования почва становится более структурной, в ней увеличивается водопроницаемость и уменьшается плотность.

Известкованные почвы отличаются более благоприятными физико-механическими свойствами.

Гипсование устраняет щелочную реакцию солонцовых почв, улучшает их физические свойства и структурное состояние. Однако применением известкования и гипсования нельзя полностью решить проблему улучшения физико-механических свойств и структуры почвы.

Биологические приемы направлены на повышение содержания органического вещества (гумуса) в почве. Эти приемы универсальны и долговечны. С увеличением содержания гумуса в почве улучшаются не только физико-механические и химические свойства, но и все почвенные режимы: пищевой, водный, воздушный.

Искусственное оструктуривание почв осуществляется введением в них небольшого количества структурообразующих веществ, по преимуществу органических соединений (П. В. Вершинин).

Сложение почвы — физическое состояние почвенного материала (в профиле почвы в целом или в ее отдельном горизонте), обусловленное взаимным расположением и соотношением в пространстве твердых частиц и связанных с ними пор (геометрия пространства, занятого почвенным материалом).

По степени плотности различают:

слитное (очень плотное), плотное, рыхлое и рассыпчатое сложение почвы.

При слитном сложении почва не поддается копке лопатой;

при плотном сложении лопата входит в почву с большим трудом;

при рыхлом сложении она входит легко,

а при рассыпчатом — без всяких усилий.

По характеру пористости различают следующие типы сложения почвы:

тонкопористое — диаметр пор меньше 1 мм;

пористое — поперечник нор колеблется в пределах 1—3 мм;

губчатое — много пор диаметром 3—-5 мм;

ноздреватое — почва имеет полости от 5 до 10 мм;

ячеистое — характеризуется полостями крупнее 10 мм;

трубчатое — полости соединяются в канальцы.

Кроме различного рода пор и полостей, которые обычно пронизывают структурные отдельности, пористость почв характеризуется системой трещин, образующихся в сухое время года.

По этому признаку различают

тонкотрещиноватое сложение — ширина трещин но превышает 3 мм;

трещиноватое — трещины достигают 10 мм ширины;

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

механическое разрушение

Механическое разрушение структуры происходит под влиянием обработки почвы, передвижения по ее поверхности машин и орудий, людей, животных, под ударами капель дождя. Важнейшие пути уменьшения механического разрушения почвенной структуры — обработка почвы в состоянии ее спелости, а также минимали-зация обработок.[ . ]

Механическое разрушение почвозащитных комков, равна как и расклинивающее действие воды и льда, связано с преодолением их механической прочности, или связности. Очевидно, что при одинаковых условиях чем ниже механическая прочность комков, тем раньше и в большей степени они будут разрушены по сравнению с более связными.[ . ]

Механическое разрушение залежи обусловлено вымыванием нефти или газа из ловушки подземными водами вследствие возрастания гидравлических уклонов или изменения емкости и конфигурации ловушки, а также фильтрацией нефти и газа через ловушку. Основное условие сохранности залежи — неравенство 0 кавитационная эрозия имеет механическую, а не электрохимическую природу, остается еще много нерешенных вопросов. Основные из них касаются: 1) путей передачи энергии кавитации к твердому телу; 2) глубины проникания и характера воздействия этой энергии (т. е. деформирования или разрушения) нетвердое тело; 3) характера механического разрушения. В настоящее время появилась информация по последним двум вопросам, однако, вместо того чтобы прояснить теорию переноса-энергии, она породила ряд новых вопросов.[ . ]

Скорость фильтрования сфлокулированных суспензий в ряде случаев можно увеличить путем механического разрушения флокул перед фильтрованием. При этом достигается снижение влажности обезвоженного осадка.[ . ]

Во многих нефтегазоносных бассейнах пластовое давление растет с глубиной, что способствует механическому разрушению залежей. Существование сосредоточенной разгрузки, достигающей дневной поверхности, подтверждается многочисленными нефтегазопроявлениями во всех известных нефтегазоносных регионах.[ . ]

В сероводородсодержащих средах защитное действие оксидированных алюминиевых покрытий от коррозионно-механического разрушения углеродистой стали при статическом и циклическом нагружении определяется в основном торможением водородного охрупчивания металла основы в результате торможения катодной реакции, экранирующего действия оксидного слоя и низкой растворимости водорода в алюминии и его оксидах. Об этом свидетельствуют меньшая водородопроницаемость стали с алюминиевыми и алюмооксидными покрытиями, а также результаты фрактографических исследований поверхности разрушенных образцов.[ . ]

Сырой осадок и активный ил имеют свойство как бы «разжижаться», сохраняя влажность, что связано с частичным механическим разрушением крупных структурных образований при многоступенчатой перекачке.[ . ]

В процессе формирования кора выветривания проходит четыре стадии развития: 1) накопления продуктов грубого механического разрушения с преобладанием физического выветривания; 2) обыз-весткования и выноса легкорастворимых компонентов (серы и хлора); 3) образования остаточных глин (каолинов) и выноса кальция, калия и магния; 4) образования латеритов, сопровождающуюся накоплением оксидов железа, алюминия, кремния. Латерит красной окраски этим и оправдывает свое название (от лат. later — кирпич). В верхней части латеритная кора переходит в латеритную корку, настолько плотную, что она получила название железного панциря и кирасы. Латеритная корка, подобно броне, предохраняет поверхность от размыва и затрудняет сельскохозяйственное использование земель.[ . ]

Очень важным свойством коагуляционных структур является тиксотропия — способность восстанавливать связи после их механического разрушения.[ . ]

Все воздействия можно подразделить на прямые и косвенные, длительные и кратковременные (импульсные). Они могут проявляться в виде механического разрушения, загрязнения, теплового влияния и т. п. Последствия от этих воздействий могут быть первичными и вторичными, обратимыми и необратимыми (нерегулируемыми).[ . ]

Выветривание — это процесс измельчения твердых монолитных горных пород, дробления их на мелкие и мельчайшие обломки. Происходит двумя путями: механическим разрушением, дроблением и химическим разложением.[ . ]

Основными источниками соединений железа в поверхностных водах являются процессы химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическим разрушением и растворением, а также поступление с подземным стоком и сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности и сельскохозяйственными стоками.[ . ]

По исследованиям И. П. Бреслиной (1987), орнитогенные местообитания морских птиц образуются за счет поступления большого количества птичьего помета, механического разрушения первоначального растительного покрова, рыхления или уплотнения почвы и переноса семенных зачатков на территорию колонии.[ . ]

Регосоли (Regosols, от греч. rhegos — покров; подразумевается рыхлый покров на поверхности плотных коренных пород) — щебнистые почвы с неразвитым профилем на продуктах механического разрушения плотных коренных пород. Приурочены к эродированным повышенным территориям.[ . ]

Минимальная глубина заложения выпусков из зданий по конструктивным соображениям принимается 0,7 м до верха трубы, что является достаточным для предохранения труб от механического разрушения наземным транспортом при отсутствии во дворах интенсивного движения. В этом случае необходимо лишь обеспечить хорошую засыпку труб с тщательной утрамбовкой грунта. Керамические трубы диаметром 125— 200 мм хорошо сопротивляются внешним нагрузкам.[ . ]

АБЛЯЦИЯ [от позднелат. ablatio -отнятие, убыль, устранение] — в гляциологии уменьшение массы ледника или снежного покрова, происходящее в результате таяния, испарения или механического удаления льда; в геоморфологии употребляется иногда как син. терминов «поверхностный смыв» и «денудация» [14]. АБОРИГЕНЫ [от лат. aborigines — от начала] — см. Автохтоны. АБРАЗИЯ [от лат. abrasio — соскабливание, соскребание] — механическое разрушение берегов океанов, морей, озер и крупных водохранилищ в результате деятельности волн и прибоя. Под влиянием А. создаются различные формы рельефа — абразионная терраса (бенч) или крутой абразионный уступ (клиф). А. способствуют антропогенное снижение твердого стока и направленные вдоль берега течения [14].[ . ]

При пропуске воды через наброску из колец Рашига происходит механическое разрушение пленки нефтяной эмульсии и слияние мелких капелек нефти в более крупные нефтяные частицы.[ . ]

Вегетативное размножение одноклеточных водорослей заключается в делении особей надвое. У многоклеточных водорослей оно происходит несколькими способами, в том числе при механическом разрушении слоевища на части (волнами, течением, в результате погрызов животными) или вследствие процессов, сопровождающихся распадением нитей на многоклеточные или одноклеточные части. Например, делению нитей сине-зеленых водорослей на части нередко предшествует отмирание отдельных клеток. Иногда для вегетативного размножения служат специальные образования. На слоевищах сфа-целярии (из бурых водорослей) вырастают почки, которые опадают и прорастают в новые слоевища. Харовые водоросли образуют одноклеточные или многоклеточные клубеньки, перезимовывающие и дающие новые растения. У ряда нитчатых водорослей (например, у улот-рикса из зеленых) отдельные клетки округляются, накапливают большое количество запасных питательных веществ и пигментов, одновременно происходит утолщение их оболочки. Они способны переживать неблагоприятные условия, когда обычные вегетативные клетки погибают, что ведет к разрушению нити. Подобного типа акинеты есть у нитчатых сине-зеле-пых водорослей, но их подчас называют спорами. Некоторые красные, бурые, зеленые и харовые водоросли имеют стелющиеся побеги, на которых вырастают новые слоевища.[ . ]

Выщелачивание рассеянных элементов и включение их в миграционные процессы происходит не только в результате воздействия абиогенных факторов на горные породы и продукты их механического разрушения. Активное участие в этом играют и живые организмы. Некоторые из них, прежде всего древесные растения, извлекают с помощью корневой системы из глубин рудные элементы, включая тяжелые металлы. Последующее разложение лиственного опада и мертвой древесины приводит к обогащению поверхностного слоя почвы этими элементами. Следовательно, можно говорить о функционировании своеобразного геохимического, а точнее биогеохимического насоса (В. М. Гольдшмидт), благодаря которому на поверхности зачастую образуются геохимические аномалии.[ . ]

Коалисцирующие фильтры обычно загружают необожженными керамическими кольцами, которые смачиваются нефтью лучше, чем водой. При проектировании предполагалось, что при фильтровании сточной воды происходит механическое разрушение нефтяной эмульсии, а также концентрация и укрупнение нефтяных частиц (коалесценция); укрупненные нефтяные частицы отрываются от поверхности загрузочного материала фильтра и всплывают в отстойных отделениях на поверхность.[ . ]

Принцип действия фильтра-отстойника следующий. Жидкость по спускной трубе 2 попадает в камеру предварительного отстоя 3, откуда /направляется в фильтр 4. При прохождении жидкости сквозь фильтрующую загрузку, в результате механического разрушения пленок, происходит прилипание и слияние отдельных частиц нефтепродуктов на твердой поверхности загрузочного материала в виде гранул. В свою очередь скорость и прилипание нефтяных гранул к твердой поверхности зависят от смачиваемости нефтью, т. е. твердая поверхность должна обладать гидрофобными свойствами.[ . ]

В случае эрозионной коррозии, вызванной каплями жидкости, струями и взвесями, действуют все рассмотренные выше эффекты ускорения потерь массы материала вследствие увеличения скорости потока жидкости. Дополнительно к этому действует эффект механического разрушения в результате ударного действия жидкости или твердых частиц о поверхность материала. В материале также создаются напряжения трения вследствие растекания капель жидкости или струи в радиальном направлении (см. главы, написанные Эдлером, а также Брайтоном и Рочестером) либо касательного царапающего действия твердых частиц на поверхность материала (см. главы Эванса, а также Раффа и Видерхорна). Однако величина напряжения, вызываемого растеканием радиального потока на гладкой поверхности, очень мала сравнительно с напряжениями, вызванными ударным воздействием [93], и вследствие этого не оказывает влияния на эрозию материалов. Но в коррозионно-активной среде радиальные напряжения среза могут быть достаточными, чтобы вызвать растрескивание или удаление коррозионных пленок, после чего воздействию агрессивной среды подвергается чистый металл.[ . ]

Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что при увеличении толщины хрупкого слоя картина сегментации и типы образующихся структур принципиально не меняются, за исключением мелкомасштабных сегментов. В процессе развития рифтовой зоны при механическом разрушении хрупкого слоя океанической коры во время ее растяжения закладываются генеральные черты геометрии трещин и формируются основные морфоструктурные неоднородности, создающие естественную разномасштабную сегментацию рифтовой зоны.[ . ]

Непроницаемость семенных оболочек для воды и газов. При полной биологической зрелости семян и при подсушивании семенные оболочки становятся водо- и газонепроницаемыми. Такие семена иногда могут длительное время не прорастать, но их довольно легко вывести из покоя механическим разрушением семейных покровов — скарификацией (кизил, земляника).[ . ]

Единой теории, объясняющей бактерицидное действие ультразвука, до настоящего времени не существует. Однако большинство исследователей — Грабар и Руайе, Вельтман и Вебер [197 ], Харм [198] и др. — придерживаются мнения, что в ультразвуковом поле происходит преимущественно механическое разрушение бактерий в результате ультразвуковой кавитации. Эту гипотезу подтверждают данные электронной микроскопии. На снимках, сделанных при помощи электронного микроскопа, у озвученных бактерий можно четко заметить разрушение клеточной оболочки, чего не наблюдается у бактерий, убитых нагреванием [199—2031.[ . ]

Кавитационная эрозия наблюдается на поверхности твердых тел при схлопывании пузырьков, т. е. в области высокого давления в системе. При гидродинамической кавитации это происходит не в той области, где образуются пузырьки, а при вибрационной кавитации положение области разрушения зависит от того, сопровождается ли вибрация течением жидкости (как, па-пример, в гидравлических насосах) или нет. Следовательно, область разрушения часто пространственно удалена от области, в которой возникают кавитационные пузырьки, и это нередко приводит к тому, что кавитационную эрозию путают с другим процессом (чаще всего с коррозией). Подробно различные источники механического разрушения описаны в главе Мёрча и более кратко — ниже.[ . ]

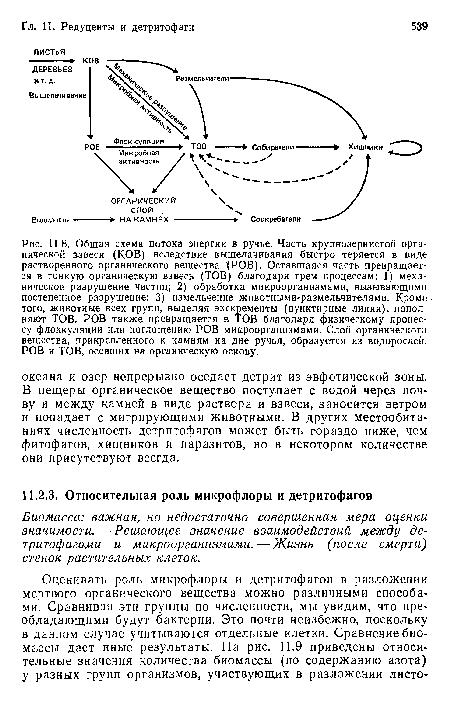

| Общая схема потока энергии в ручье. Часть крупнозернистой органической взвеси (КОВ) вследствие выщелачивания быстро теряется в виде растворенного органического вещества (РОВ). Оставшаяся часть превращается в тонкую органическую взвесь (ТОВ) благодаря трем процессам |  |

В зонах дорог аналогичным образом концентрации химических веществ и соединений в почве, поступающих в первую очередь от автотранспорта, принято рассматривать как основные характеристики качества их состояния. Среди этих веществ особое внимание уделяется свинцу и цинку. На наш взгляд, в оценках состояния дорожных зон на территориях военных объектов целесообразно использовать также характеристики механических разрушений дорог, придорожных участков, выражаемые в процентах от общей площади зоны. Это связано с тем, что дорожные участки на территориях военных объектов в значительной степени подвержены именно механическим нагрузкам.[ . ]

Эффективным способом очистки сточных вод является применение коалесцирующего фильтра-отстойника, выполненного в виде емкости, разделенной поперечными перегородками на отсеки, в каждом из которых встроены по два вертикальных фильтра, образующих между собой камеры предварительного отстоя. Жидкость по спускной трубе попадает в камеру предварительного отстоя, откуда направляется в фильтр. При этом задерживаются и механические примеси. Для механической очистки сточных вод от нефтепродуктов применяют также гидроциклоны.[ . ]

В системах оборотного (а также прямоточного) водоснабжения металлы разрушаются от коррозии вследствие физико-хи-мического взаимодействия их с окружающей средой. В системах водоснабжения применяют в основном простые металлы (сталь, чугун), а также изделия и оборудование, изготовленные из этих металлов; средой, в которой происходит коррозия металлов, является вода. Следовательно, процессы коррозии связаны с характерными особенностями воды и металла. Однако коррозию следует отличать от эрозии — поверхностного механического разрушения металлов.[ . ]

Для того чтобы фотосинтетическая система была замкнутой по газу и пище, космонавт должен получать свою энергию от водорослей. Однако человек, по-видимому, не может существовать на диете, состоящей из одних лишь водорослей. Водоросли, как и бактерии, слишком богаты белком и слишком бедны углеводами. Водоросли, вероятно, можно было бы использовать как добавку к диете, но не в качестве единственного источника энергии в системе, в которой гетеротрофы представлены только космонавтом и его кишечной флорой.[ . ]

Внутренняя плотная часть кортекса, прилегающая к мембране сердцевины, при прорастании спор оформляется в клеточную стенку молодой вегетативной клетки. В спорах обнаруживается в довольно больших количествах дипиколино-вая кислота (С7НБ041Ч) — активный хелирующий агент, соединение, образующее клешневидные комплексы с металлами. Это вещество отсутствует в вегетативных клетках. Хорошо известно, что споры способны выдерживать высокие температуры и не погибают даже при кипячении. Имеются также доказательства того, что дипиколиновая кислота играет центральную роль в процессе перевода протопласта споры в покоящееся состояние. Но механизм этих явлений не выяснен. С другой стороны, при разрушении кортекса (в процессе прорастания или механическом разрушении спор) дипиколиновая кислота обязательно переходит в раствор.[ . ]

Источник