Надежный, мощный и недорогой: топ-10 лучших культиваторов для дачи в 2021 году

Даже если выращивание картофеля, помидор и огурцов на даче доставляет удовольствие, привлекать к этому делу помощников — идея отличная. Ведь вспашка, прополка, рыхление отнимают массу сил. Если же использовать специальные приспособления, то и времени на садовые работы потребуется меньше, и сами они не будут такими утомительными. Идеальным помощником для дачника и садовода станет культиватор.

Устройство предназначено для обработки почвы и может выполнять целый спектр работ. Но чтобы агрегат, действительно, облегчал труд, а не служил причиной огорчений, выбирать его нужно со знанием дела.

Журналист ФАН разбирался, какой культиватор для вспашки участка самый надежный, и на какие особенности нужно обращать внимание при выборе техники.

Назначение культиватора

Производители наделяют технику разными возможностями. Одни устройства отлично рыхлят почву в междурядьях, другие способны пахать целину. Пытаться с помощью одного культиватора делать все — большая ошибка. Легкий не способен эффективно работать в поле, тогда как тяжелый разочарует в обслуживании дачных шести соток.

Поэтому для удобства покупателя культиваторы принято разделять по весу. Именно масса определяет их целевое назначение.

Сверхлегкие

Вес агрегата не превышает 12 кг, а его рабочая часть максимально компактна. С ним можно легко пройтись между цветами на клумбе, обработать грунт в небольшой теплице и даже вычистить от сорняков пространство рядом с бордюрами и садовыми дорожками.

Среди сверхлегких моделей есть классические мини культиваторы: с фрезами, расположенными в нижней части и высокой ручкой для управления. Ширина прохода у них не превышает 20-26 см. А есть электротяпки, которые отличаются типом рабочей оснастки. Они оснащаются не фрезами, способными буквально кромсать почву, а железными штифтами, которые на высокой скорости вращаются вокруг своей оси. Такой инструмент идеально подходит для рыхления: даже в самых стесненных условиях, на узких грядках или компактно засаженной клумбе, он не повредит корни растений и поможет справиться с сорняками.

Легкие

Их не случайно называют лучшими культиваторами для дачи, так как именно устройства легкого класса способны выполнять все задачи, актуальные для людей, привыкших возделывать дачные сотки. Их вес не превышает 25 кг, они компактны и маневренны. С их помощью можно обрабатывать землю под посадки, а затем — междурядья, участки грунта в теплицах.

Они умеют перекапывать почву и способны углубляться до 20 см в грунт. Ширина прохода у них не превышает 30 см, а благодаря небольшому весу с работой справятся и женщина, и пожилой человек. Конструкция их компактна, нередко складная, поэтому с хранением тоже не возникает сложностей.

Факт. Легкие культиваторы предназначены для обработки дачных участков площадью 4-6 соток. Эффективны на мягкой почве, которую обрабатывают ежегодно. Не подойдут для обработки целины.

Средние

Их считают универсальными, так как такие культиваторы обладают средними показателями мощности. Но выбирать агрегат такого класса из-за его универсальности не стоит. Он станет верным решением при необходимости регулярной обработки плотного, глинистого грунта на площади от 10 соток. Отлично проявит себя на небольшой картофельной плантации или при выращивании различных сельскохозяйственных растений.

Вес устройства составляет 40-50 кг, что позволяет ему лучше углубляться в грунт в сравнении с легкими аналогами. Глубина работы фрез достигает 30 см, а ширина может быть разной — от 26 до 60 см. Многие модели позволяют задавать ширину обработки по усмотрению, а некоторые — и устанавливать глубину вспахивания, что удобно для посадки разных культур.

Справится с таким агрегатом только физически сильный мужчина, поэтому стоит правильно оценивать задачи, которые вы ставите перед культиватором. Ухаживать за клумбой и за посадками в теплице с его помощью неудобно. Он — хороший работник на открытых, просторных участках и плотном грунте.

Тяжелые

Устройства этого типа не покупают ни для дачи, ни для обработки 10 соток. Это настоящие рабочие лошадки, «мини-тракторы», способные пахать целину и обрабатывать твердый грунт на площади в 20-30 соток.

Могут весить до 100 кг, массивность позволяет им легко входить в плотную землю на 35 см. Они мощные, с возможностью переключения скоростей и реверсным режимом, который упрощает движение в обратную сторону. Ширина вспашки может достигать 160 см, что позволяет за один проход охватить максимум площади.

Факт. Тяжелые культиваторы крупногабаритные. Их выбирают для небольших фермерских и растениеводческих хозяйств.

Источник

Машины и орудия для обработки почвы

1. Виды почвообрабатывающих машин и способы обработки почвы

Обработкой почвы называется механическое воздействие на нее рабочими органами машин и орудий с целью создания наилучших условий для возделываемых растений.

Почвообрабатывающие машины и орудия в зависимости от глубины хода рабочих органов и выполняемых операций подразделяют на машины и орудия для основной, поверхностной (дополнительной) и специальной обработки почвы.

Основную обработку почвы (на глубину более 16 см) проводят лемешно-отвальными плугами, как правило, после уборки предшествующей культуры. В засушливых районах, подверженных ветровой эрозии, для этого используют культиваторы-плоскорезы-глубокорыхлители и чизельные плуги.

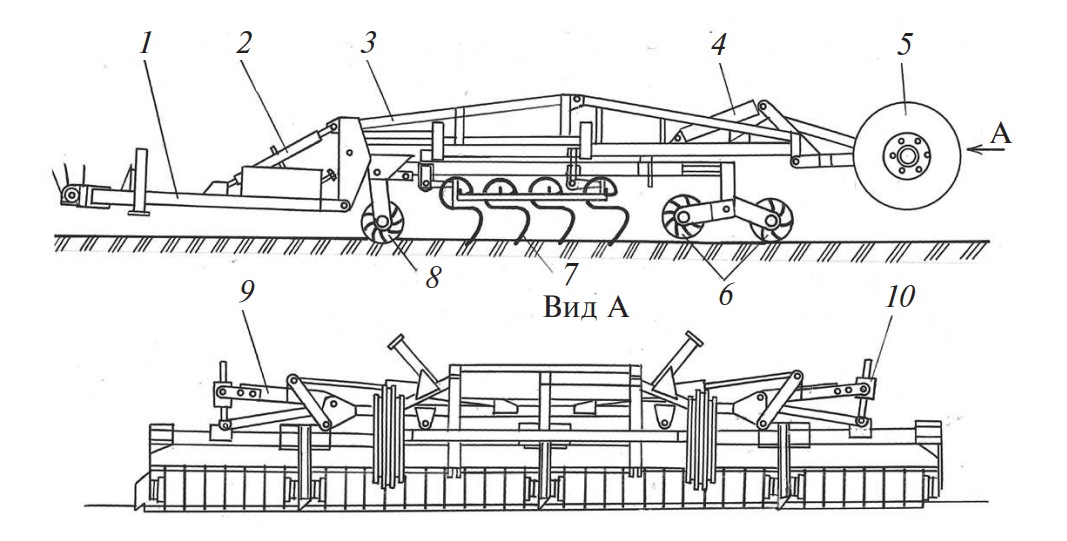

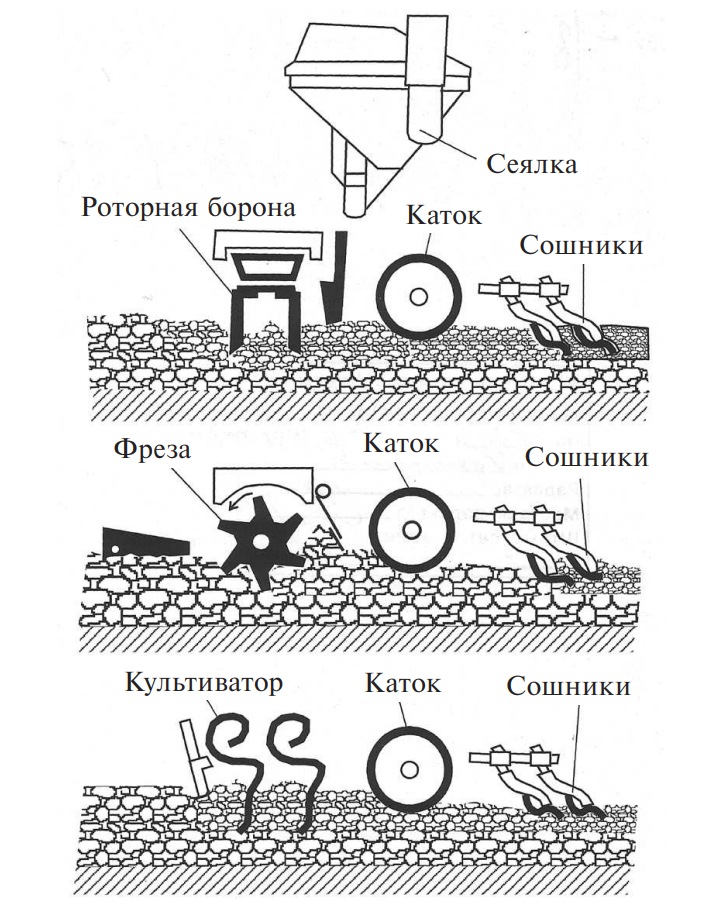

Поверхностную обработку выполняют перед посевом, в процессе или после посева на глубину до 8–16 см дискаторами, культиваторами, боронами, катками, фрезами и комбинированными агрегатами.

Поверхностная обработка позволяет:

- разрыхлить верхний слой на глубину посева семян;

- выровнять поверхность поля;

- обеспечить мелкокомковатое строение посевного слоя;

- уплотнить почву на глубине посева семян;

- уничтожить всходы сорняков;

- заделать внесенные удобрения;

- сохранить влагу в посевном и пахотном слоях;

- улучшить биологическую активность и питательной режим почвы;

- создать условия для производительной работы сельскохозяйственных машин на последующих операциях.

Поверхностную обработку почвы проводят с помощью комплекса агротехнических приемов рыхления, выравнивания поверхности и уплотнения: культивации, фрезерования, шлейфования, боронования, прикатывания. Приемы предпосевной обработки используют в зависимости от почвенно-климатических условий, рельефа местности, складывающихся погодных условий, особенностей выращиваемых культур, системы удобрений, характера засоренности полей, наличия вредителей, болезней и многих других условий.

Специальную обработку производят для создания специфических условий (глубокое рыхление свыше 30 см, нарезание гряд, фрезерование, ярусная обработка и т. д.).

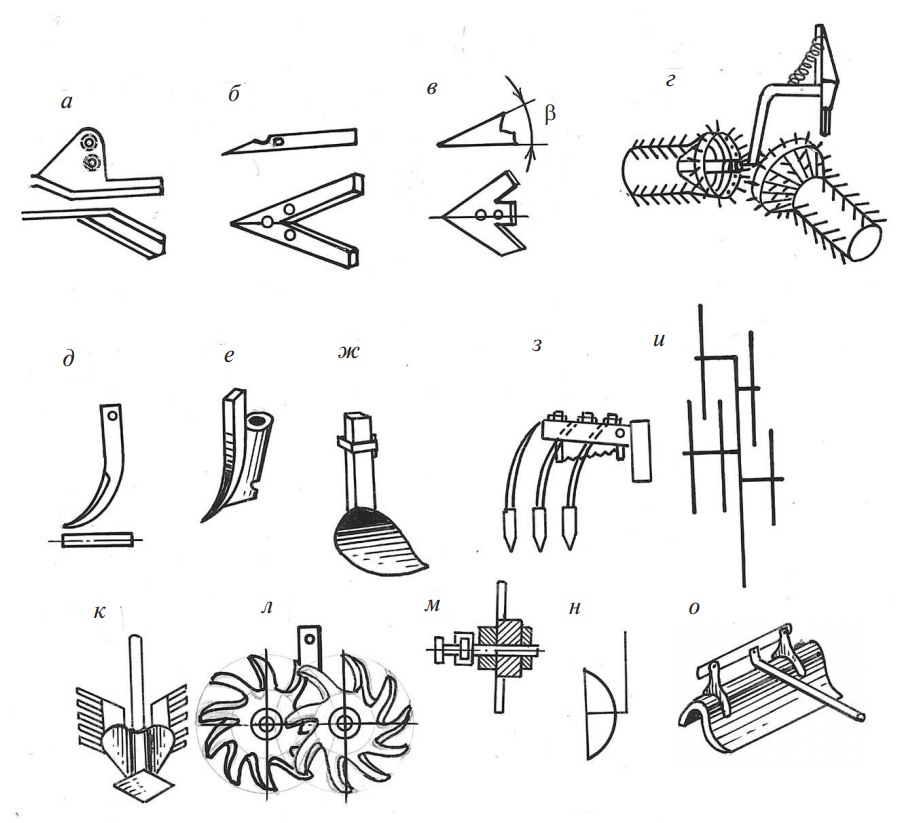

Обработка почвы осуществляется с помощью технологических операций, представляющих собой целенаправленное воздействие рабочего органа на почву. К ним относят резание, оборачивание, рыхление, уплотнение, крошение, перемешивание, выравнивание, перемещение почвы (например, при формировании гребней, гряд, борозд), подрезание сорняков.

Совокупность нескольких технологических операций образует прием (процесс) обработки почвы, который представляет собой однократное воздействие на почву определенным орудием. Наибольшее распространение получили следующие приемы (процессы) обработки почвы: вспашка, глубокое рыхление, чизелевание, лущение, фрезерование, культивация, боронование, прикатывание, мульчирование, плоскорезная обработка. Для выполнения данных операций применяются соответствующие машины и орудия.

При вспашке глубоко (более 16 см) подрезается плугами пласт почвы с одновременным его оборотом, крошением и заделкой растительных остатков. Вспашка применяется при возделывании большинства сельскохозяйственных культур.

Глубокое рыхление без оборота пласта производят в районах, где почвы подвергаются ветровой эрозии. При этой обработке на поверхности поля остается стерня (до 90 %), которая предохраняет почву от выдувания. Осуществляется глубокое рыхление орудиями, имеющими лапы или плужные корпуса без отвалов.

Фрезерование – рыхление и интенсивное перемешивание почвы. Оно чаще всего применяется на задернелых и болотных почвах, где плугом почву разрыхлить трудно. Имеются фрезы как для мелкого (пропашные), так и для глубокого рыхления старопахотных земель (полевые).

Культивация – мелкое (менее 16 см) рыхление почвы с одновременным уничтожением сорной растительности. Машины, выполняющие эту работу, называют культиваторами.

Боронование – мелкое рыхление почвы боронами с одновременным перемещением частиц и выравниванием поверхности почвы.

Лущение – мелкое рыхление стерни с частичным оборотом пласта сразу после уборки зерновых с целью провоцирования прорастания сорняков для их последующей запашки. Осуществляется дисковыми лущильниками или дискаторами.

Прикатывание – уплотнение катками верхнего слоя почвы с одновременным крошением крупных комков и выравниванием поверхности почвы.

Чизелевание – глубокое рыхление почвы без оборота пласта.

Мульчирование – покрытие верхнего слоя почвы мелко измельченными растительными остатками (соломой, листьями, торфом, опилками) для предотвращения испарения влаги.

Плоскорезная обработка – рыхление и подрезание сорняков без оборота пласта.

Кроме этих приемов имеются и другие, например, копка ям, образование лунок и т. д. Копка ям производится перед посадкой деревьев. Щелевание (нарезка щелей), образование лунок, поделка гребней проводятся с целью задержания стока воды на склонах как мера борьбы с водной эрозией почвы.

В настоящее время наиболее широко применяются вспашка, чизелевание, дискование. Сопоставимые данные стоимости различных видов обработки показывают преимущество чизелевания.

Совокупность научно обоснованных приемов обработки почвы под культуры в севообороте составляет систему обработки почвы. В зависимости от почвенно-климатических условий и технологии возделывания растений применяют отвальную, безотвальную, минимальную, нулевую, ярусную, противоэрозионную системы. Необходимо творчески подходить к выбору системы обработки почвы для более полного удовлетворения требований растений.

Отвальная система предусматривает оборот почвенного пласта, что обеспечивает заделку пожнивных остатков, семян сорняков и возбудителей болезней. При этом пожнивные остатки быстрее разлагаются аэробными микроорганизмами с образованием растворимых минеральных соединений, а сорняки, личинки вредителей и возбудители болезней погибают. Отвальную систему широко применяют в районах достаточного и избыточного увлажнения.

Безотвальная система исключает оборот почвенного пласта: его заменяют глубоким рыхлением с сохранением стерни, защищающей почву от ветровой эрозии. Эту систему обработки применяют в степных районах, где проявляются эрозионные процессы, а также в районах недостаточного увлажнения как способ накопления и сохранения влаги в почве.

Минимальная система предусматривает сокращение количества обработок и их глубины, совмещение и одновременное выполнение нескольких технологических процессов за один проход агрегата. Ее применяют в различных районах, чтобы снизить уплотнение и распыление почвы движителями тракторов и колесами сельскохозяйственных машин, а также сократить сроки подготовки почвы.

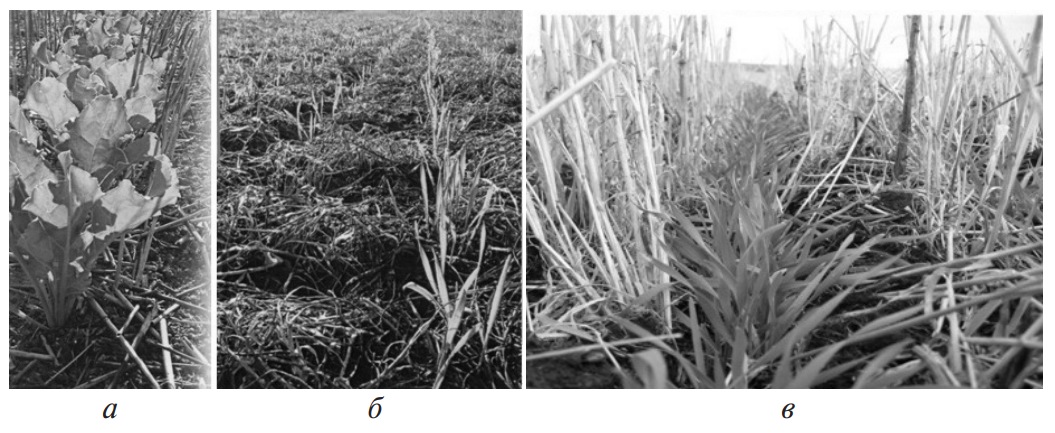

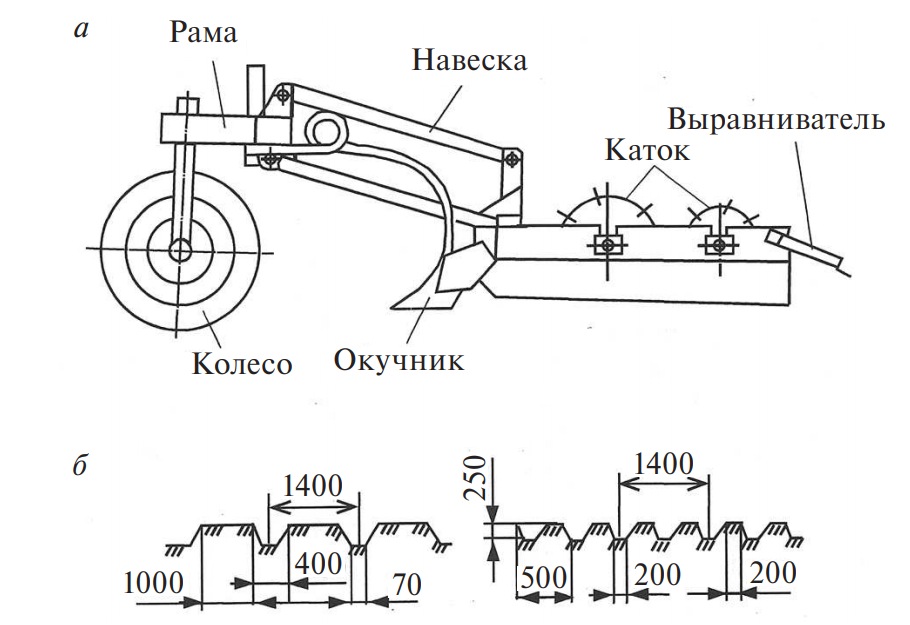

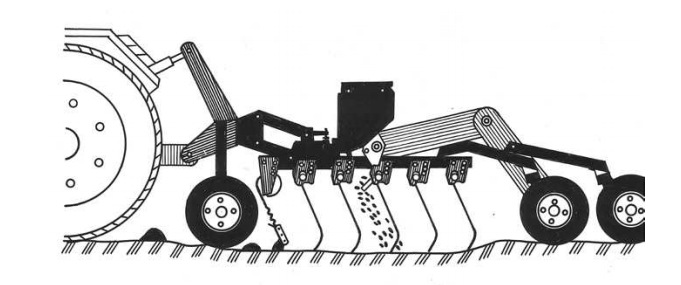

При нулевой системе (рис. 1) производится обработка не всей поверхности поля, а только узких полос, в которые затем высевают семена. Обработка почвы, сопровождаемая покрытием ее поверхности остатками возделываемых растений, называется мульчирующей.

Рис. 1. Посевы при нулевой системе обработки почвы: а – высев в стерню; б – высев в мульчу; в – рядки растений после «прямого» посева семян с защитными полосами стерни

Ярусная система сопровождается дифференцированной обработкой верхнего, среднего и нижнего слоев почвы, имеющих явно выраженное ярусное строение. Например, при обработке солонцов верхний слой оборачивают, а второй и третий — рыхлят и перемешивают.

Противоэрозионная система – это обработка почвы при борьбе с ветровой или водной эрозией почвы. Она производится с образованием на поверхности пашни водозадерживающего микрорельефа (борозд, лунок и др.) или оставлением и сохранением задерживающих пожнивных остатков.

2. Машины и орудия для основной обработки почвы

2.1. Классификация плугов и агротехнические требования

Классификация плугов. Плуги классифицируют по конструкции и числу корпусов, назначению, способу агрегатирования и технологическому процессу.

По конструкции корпусов различают плуги лемешные, дисковые, комбинированные и чизельные.

Лемешные плуги наиболее распространены, их применяют для вспашки почвы с оборотом пласта.

Дисковые плуги используют для вспашки тяжелых, пересохших и переувлажненных почв на поливных и других землях.

Комбинированные плуги применяют для вспашки тяжелых почв с одновременным интенсивным рыхлением почвенного пласта.

Чизельные плуги представляют собой глубокорыхлители и лишь условно относятся к плугам, так как в их работе отсутствует оборот пласта.

По назначению лемешные плуги подразделяют на плуги общего назначения для вспашки старопахотных земель и специальные (для каменистых почв, кустарниково-болотные, плантажные, ярусные и др.).

По способу агрегатирования плуги делятся на навесные, полунавесные и прицепные, а по технологическому процессу – на плуги для загонной свально-развальной и гладкой вспашки (оборотные плуги). Последние не образуют свальных гребней и развальных борозд, так как снабжены право- и левооборачивающими корпусами, попеременно включаемыми в работу.

Лемешно-отвальные плуги обозначаются буквами ПЛН (навесные), ПЛП (полунавесные), ПНО и ППО (оборотные), ПНИ и ППИ (с изменяемой шириной захвата), ПКМ (модульные), ПВН (комбинированные с вращающимися роторами), ПКГ и ПГП (для каменистых почв), ПНЯ и ПТН (ярусные) и цифрами. Первая цифра в марке плугов означает число корпусов, вторая – ширину захвата корпуса в сантиметрах.

Чизельные плуги обозначаются буквами ПЧ (чизельный), а цифры указывают ширину захвата плуга в метрах.

Агротехнические требования. Вспашка должна выполняться в оптимальные агротехнические сроки при достижении физической спелости почвы (для глинистой – 50–65, суглинистой – 40–70 % относительной полевой влажности).

Отклонение средней фактической глубины обработки от заданной на выровненных полях не должно превышать 1 см, на полях с неровным рельефом – ±2 см.

Отклонение фактической ширины захвата от конструктивной допускается не более 10 %.

Пласт почвы должен быть обернут, раскрошен на мелкие комки и плотно уложен без образования пустот. Высота неровностей на поверхности поля не должна быть более 5 см, свального гребня – не более 7 см.

Пласты от всех корпусов плуга должны быть одинакового размера, глыбы крупнее 15 см для почвы с оптимальной влажностью не допускаются, количество глыб от 10 до 15 см не должно быть более 6 шт. на 1 м2, поверхность вспаханного поля должна быть ровной и слитной.

Пожнивные остатки, сорные растения должны быть заделаны на глубину 12–15 см, органические и минеральные удобрения запаханы в количестве не менее 95 %. На 1 га должно быть не более трех случаев незаделанной дернины. Не допускаются разрывы между смежными проходами плуга, скрытые и открытые огрехи.

Безотвальная вспашка должна обеспечивать рыхление почвы без оборота пласта на глубину до 40 см с сохранением на поверхности поля до 40–50 % пожнивных остатков. Разрушение почвы до частиц менее 1 см не допускается – они эрозионно опасны.

После окончания вспашки всех загонов выравнивают свальные гребни, заделывают развальные борозды (после загонной вспашки), распахивают поворотные полосы.

Разрыв по времени между вспашкой и последующими операциями должен быть минимальным. В агрегате с плугами желательно применять катки, бороны или другие приспособления для рыхления и выравнивания почвы.

2.2. Виды вспашки

Различают следующие основные виды вспашки.

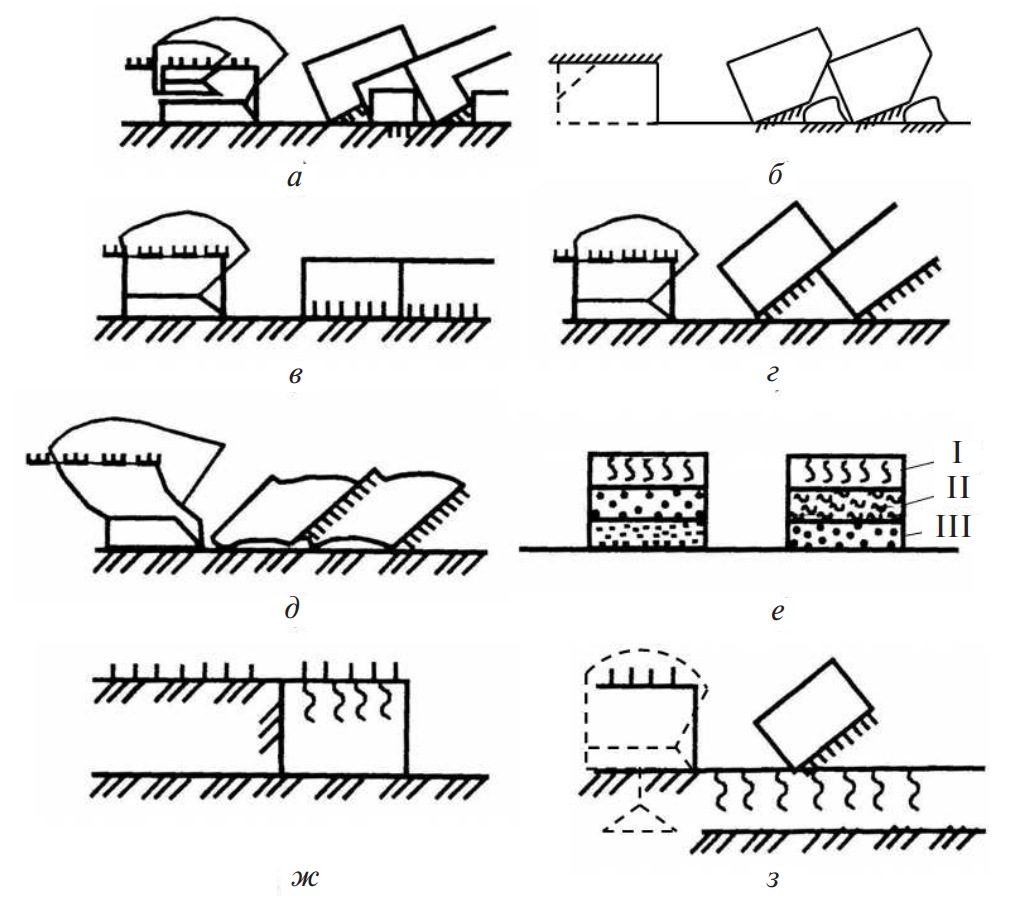

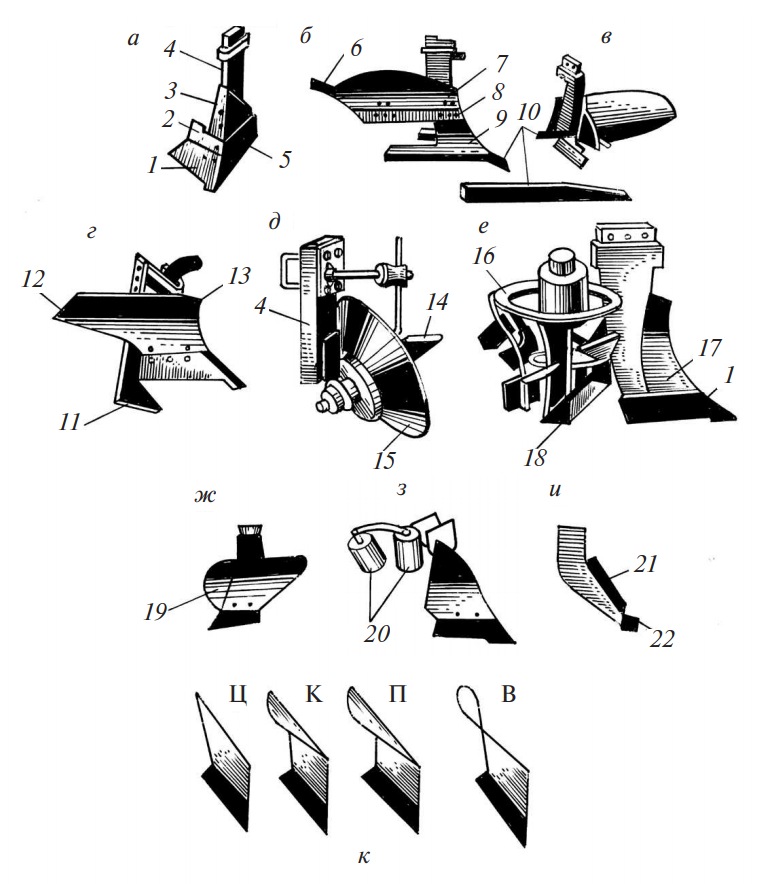

Культурная вспашка производится с использованием предплужников (рис. 2, а) или углоснимов (рис. 2, б), которые срезают верхнюю часть задернелого слоя и сбрасывают его на дно борозды. Это наиболее распространенный вид вспашки.

Полный оборот пласта (рис. 2, в) – вспашка, при которой пласты оборачиваются на 180°. Ее применяют при освоении болотистых и задернелых участков.

Взмет пласта (рис. 2, г) – вспашка с оборотом пласта на угол до 135°. Она осуществляется плугом с культурной или полувинтовой лемешно-отвальной поверхностью без предплужников.

Ромбическая вспашка (рис. 2, д) характеризуется формой пласта, в сечении напоминающей ромб. По сравнению с культурной ромбическая вспашка при одной и той же ширине захвата корпуса плуга обеспечивает более широкую борозду, что облегчает вождение колесного трактора по борозде. Кроме того, плужные корпуса можно расставить по длине ближе один к другому (500 мм вместо 700–900 мм) и уменьшить габариты плуга, что особенно важно для многокорпусных навесных плугов.

Рис. 2. Основные виды вспашки: а, б – культурная; в – оборот пласта на 180°; г – взмет пласта на 135°; д – ромбическая; е – ярусная; ж – безотвальная; з – с углублением пахотного горизонта; I, II, III – номера пластов почвы

Ярусная вспашка (рис. 2, е) – обработка малоплодородной почвы плугами, которые обеспечивают оборачивание верхнего плодородного слоя и укладку его на свое место с заменой второго и третьего слоев местами. Может применяться для обработки зараженных радионуклидами почв.

Безотвальная вспашка (рис. 2, ж) – рыхление почвы, подверженной ветровой или водной эрозии, без оборота пласта с сохранением пожнивных и растительных остатков на поверхности поля. Вспашка с углублением пахотного горизонта (рис. 2, з) – обработка почвы плугом с вырезными корпусами или с почвоуглубителями.

Гладкая – вспашка оборотными плугами без свальных гребней и развальных борозд.

2.3. Рабочие органы плугов

Большая часть пахотных почв в Республике Беларусь занята под зерновые и технические культуры и обрабатывается плугами общего назначения различных модификаций, оснащенными лемешно-отвальными корпусами.

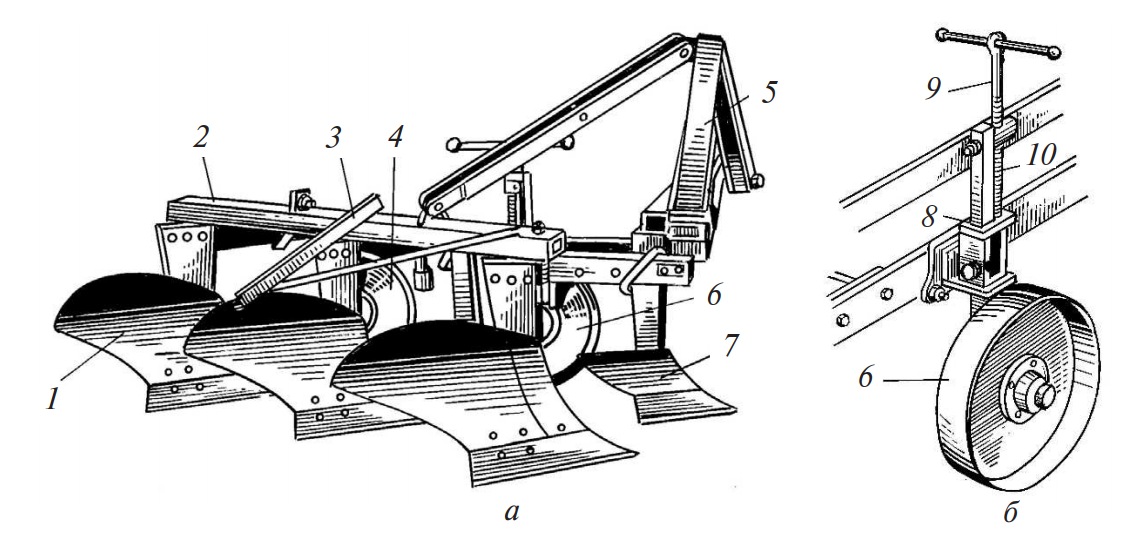

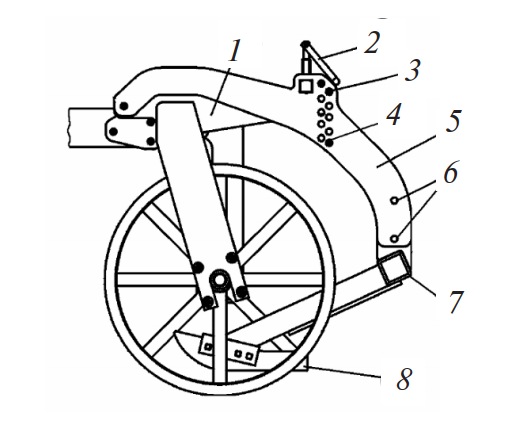

Плуг состоит из следующих основных рабочих органов: корпус, предплужники (или углоснимы), дисковый нож (рис. 3). Кроме того, могут устанавливаться черенковые ножи, почвоуглубители и другие рабочие органы.

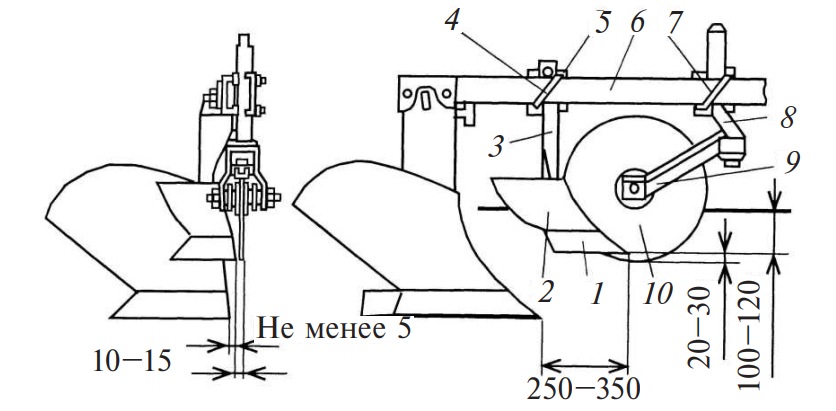

Рис. 3. Навесной плуг и его рабочие органы: а – общий вид; б – механизм установки глубины вспашки; 1 – корпус; 2 – рама; 3 – прицепка для борон; 4 – дисковый нож; 5 – навеска; 6 – опорно-регулировочное колесо; 7 – предплужник; 8 – кронштейн; 9 – винт; 10 – стойка

К вспомогательным органам плугов относятся рама 2, навесное 5 или прицепное 3 устройство, опорно-регулировочные колеса 6 и другие механизмы.

Корпус – основной рабочий орган плуга. Лемешно-отвальный корпус имеет лемех, накладку (долото), отвал, стойку, полевую доску (боковину), башмак (рис. 4).

Рис. 4. Корпус плуга с пластинчатым отвалом: 1 – стойка; 2 – полевой обрез; 3 – грудь отвала; 4 – нож полевой доски; 5 – долото; 6 – лемех; 7 – лезвие лемеха; 8 – отвал (пластинчатый); 9 – распорка; 10 – полевая доска; 11 – башмак

Лемех подрезает пласт снизу, частично крошит его и передает на отвал. По форме лемеха бывают трапецеидальные и долотообразные, а также с лемешной накладкой. Трапецеидальные лемеха проще в изготовлении, при работе образуют ровное дно борозды. Их устанавливают на корпусах плугов и предплужников для обработки окультуренных почв.

Долотообразные лемеха и с накладкой лучше заглубляются на тяжелых почвах за счет удлиненного носка, который раньше входит в почву и обеспечивает быстрое заглубление всего корпуса.

Лемеха изготавливают из специальной легированной лемешной стали.

Лемех воспринимает большое давление пласта и быстро изнашивается. В результате износа он теряет свою первоначальную форму и затупляется. При возрастании толщины лезвия до 5–6 мм тяговое сопротивление плуга на супесчаных почвах увеличивается до 30 % и более, соответственно расход горючего – до 25 %. Поэтому очень важно, чтобы толщина лезвия лемеха была не более 1 мм. Для длительного поддержания заданной остроты лемеха наплавляют с тыльной стороны износостойким сплавом (или используют технологию намораживания). Во время работы верхний, менее прочный слой изнашивается скорее, чем нижний, износостойкий; последний обнажается. Поэтому толщина лезвия оказывается равной толщине наплавленного слоя, не превышающей 1 мм.

После оттяжки кузнечным способом и заточки ширина фаски должна быть 5–7 мм, угол заточки – 25–35°. Заточку производят с рабочей (не наплавленной) стороны лемеха.

Отвал отделяет пласт от стенки борозды, принимает поднятый лемехом пласт, производит его крошение и оборот. Изготавливают отвалы из специальной закаленной или трехслойной стали. Твердые наружные поверхности обеспечивают отвалу износостойкость, а мягкий внутренний слой придает прочность. Отвалы делают также из мягкой стали, а рабочую поверхность цементируют на глубину 1,5–2,2 мм для придания твердости и износостойкости. Грудь отвала (передняя часть против стойки) изнашивается быстрее, поэтому для многих корпусов ее делают сменной.

Полевая доска (боковина) упирается в стенку борозды и воспринимает усилие от давления пласта, обеспечивая устойчивый ход корпуса и всего плуга. Она также предохраняет стойку от истирания. Полевую доску крепят к стойке под углом 2–3° к стенке и к дну борозды для лучшего упора и устранения ее вдавливания в почву.

Стойка служит для соединения всех частей корпуса и крепления к раме. Стойки бывают литыми, штампованными и сварноштампованными. Штампованные и сварно-штампованные стойки легче литых и проще в изготовлении.

Предплужник предназначен для подрезания верхнего задернелого слоя почвы толщиной до 8–12 см и сбрасывания его на дно борозды в перевернутом виде. Ширина захвата предплужника составляет 2/3 захвата корпуса. Он состоит из лемеха трапецеидальной формы, отвала, как правило, культурного типа и стойки.

Предплужники крепятся на раме впереди корпусов на расстоянии 250–350 мм. При недостаточном выносе предплужника почва забивается между корпусом и предплужником, а при излишнем – забрасывается на стойку впереди идущего корпуса.

На современных плугах вместо предплужников часто устанавливают углоснимы. Углосним выполняет роль предплужника, но срезает только угол пласта во время движения его по отвалу. Состоит из небольшого отвала, в передней части прилегающего к поверхности основного отвала, и короткой изогнутой стойки. Углоснимы легче и проще предплужников и закрепляются на стойке корпусов или башмаке.

Дисковый нож служит для отделения пласта в вертикальной плоскости и получения ровной стенки борозды. Он состоит из диска, вилки, коленчатой стойки, корончатой шайбы. Стойка ножа крепится к раме при помощи хомута и накладки. Вилка надета на нижний конец коленчатой стойки и может поворачиваться в горизонтальной плоскости в пределах, ограниченных корончатой шайбой, при этом диск ножа самоустанавливается параллельно направлению движения плуга. На плугах общего назначения дисковый нож ставится перед последним корпусом для обеспечения ровной стенки открытой борозды, поскольку она служит ориентиром при движении трактора.

Черенковый нож представляет собой заостренную пластину, закрепленную на раме с помощью накладки и хомута. Черенковые ножи применяют при вспашке задернелых, засоренных корневищами и древесными остатками почв на кустарниково-болотных плугах.

Почвоуглубитель (глубокорыхлитель) предназначен для рыхления подпахотного слоя почвы на глубину до 20 см. Его применение особенно эффективно на подзолистых почвах и маломощных черноземах, где ежегодно пашут на всю глубину плодородного слоя. В результате этого нижележащий слой переуплотняется – образуется «плужная подошва», которая затрудняет фильтрацию влаги и проникновение в нижние горизонты почвы корней растений. Рыхление «плужной подошвы» при вспашке производится стрельчатой лапой либо стойкой со сменным острием, которая крепится за стойкой основного корпуса. Для вспашки с одновременным рыхлением подпахотного слоя могут применяться также специальные вырезные корпуса.

В большинстве случаев для пахоты почв с оборотом и крошением пласта применяют корпуса с культурной рабочей поверхностью.

При работе корпусов в сочетании с предплужниками хорошо заделываются пожнивные и растительные остатки. Глубина пахоты корпусами с культурной рабочей поверхностью составляет 0,20–0,30 м. Корпуса с полувинтовой поверхностью предназначены для работы на задернелых почвах высокой плотности. Они хорошо оборачивают пласт с меньшим его крошением.

Корпуса с винтовой поверхностью обеспечивают полный оборот пласта. Могут устанавливаться на кустарниково-болотных плугах и применяться для вспашки сильно задернелых почв.

Хорошая заделка пожнивных остатков достигается только при определенном диапазоне скоростей, составляющем для корпусов ПЛЕ-01 – 5,4–6,0 км/ч (1,5–1,8 м/с); ПЛЕ-21 – 7,2–7,9 км/ч (2,0–2,2 м/с); ПЛЖ-31 (ранее выпускавшиеся скоростные) – 9,0– 10,1 км/ч (2,5–2,8 м/с). Качество крошения почвы с увеличением скорости улучшается, однако на излишне высоких скоростях движения происходит беспорядочная укладка пластов.

Корпуса для скоростной пахоты отличаются от обычных укороченным отвалом с геометрически комбинированной поверхностью, переходящей из вогнутой конической в верхней части отвала в вогнутую цилиндрическую поверхность.

В зависимости от почвенно-климатических условий, агротехнических требований, возделываемых культур плуги оснащают специальными корпусами: безотвальными рыхлящими, с почвоуглубителями, вырезными, широкозахватными, левооборачивающими, для гладкой пахоты, дисковыми, комбинированными и роликовыми.

Безотвальные корпуса (рис. 5, а) используются для обработки без оборота пласта подзолистых и других почв в районах с недостаточным увлажнением. Безотвальная пахота обеспечивает относительно небольшое перемешивание слоев почвы, уничтожает сорняки, улучшает водный и воздушный режимы почвы, способствует окультуриванию пахотного слоя. Остающаяся на поверхности поля стерня защищает почву от ветровой эрозии. В условиях Беларуси безотвальная обработка почвы широкого распространения не получила.

Вырезные корпуса (рис. 5, б) используются для вспашки почв с небольшим пахотным горизонтом и одновременного рыхления подпахотного слоя. Вырезной корпус рассчитан на общую глубину обработки до 32 см, обеспечивает оборот и крошение верхней части пласта на глубину 18–22 см. Корпус имеет два лемеха, в промежуток между которыми проходит без оборота часть пласта, поднятая нижним лемехом. Подрезанная верхним лемехом почва поступает на отвал, оборачивается и падает на нижний разрыхленный слой, что улучшает условия для развития корневой системы растений. Благодаря некоторому перемешиванию нижнего и верхнего слоев пахотный горизонт постепенно увеличивается.

Рис. 5. Корпуса плугов: а – безотвальный; б – вырезной; в – с выдвижным долотом; г – с почвоуглубителем; д – дисковый; е – комбинированный; ж – ромбический; з – с роликовым отвалом; и – чизельный; к – типы корпусов по геометрическим параметрам лемешно-отвальной поверхности: Ц – цилиндрический; К – культурный; П – полувинтовой; В – винтовой; 1, 8, 9 – лемех; 2 – уширитель; 3 – щиток; 4 – стойка корпуса; 5 – полевая доска; 6 – перо отвала; 7, 12 – отвал; 10, 22 – долото; 11 – почвоуглубитель; 13 – углосним; 14 – чистик; 15 – диск; 16 – ротор; 17 – грудь отвала; 18 – лопатки; 19 – боковой отвал; 20 – ролик; 21 – обтекатель

Корпус с выдвижным долотом (рис. 5, в) предназначен для вспашки твердых и засоренных камнями почв. Долото обеспечивает хорошую заглубляемость корпуса и предохраняет лемех от поломок. Оно прикреплено к носку лемеха, его конец выступает за носок лемеха на 3–4 см.

Корпус с почвоуглубителем (рис. 5, г) используется для отвальной пахоты подзолистых почв с одновременным углублением пахотного горизонта на 6–15 см. Ширина захвата стрельчатых почвоуглубительных лап составляет 25 и 30 см.

Дисковый корпус (рис. 5, д) предназначен для вспашки тяжелых почв, засоренных древесными корнями и остатками другой растительности, а также для переувлажненных почв. Корпус снабжен сферическим диском с острозаточенной режущей кромкой, плоскость вращения которой наклонена к дну борозды под углом 70°, а с направлением движения плуга угол установки (атаки) составляет 40–45°. Дно борозды не уплотняется, вспаханная почва имеет крупнокомковатое строение, что способствует хорошей аэрации и быстрому высыханию нижних слоев почвы.

Комбинированный корпус (рис. 5, е) предназначен для вспашки тяжелых и средних почв с одновременным интенсивным рыхлением почвенного пласта. Он снабжен укороченным отвалом и ротором, имеющим форму усеченного конуса. К образующей конуса прикреплены лопатки. Частота вращения ротора 268–507 мин–1. Поле, вспаханное плугом с такими корпусами, имеет ровную поверхность с хорошо разрыхленной почвой. Дополнительная обработка не требуется.

Корпус для ромбической вспашки (рис. 5, ж) имеет форму отвала, которая обеспечивает вырезание пласта в поперечном сечении, имеющем форму ромба. В сравнении с прямоугольной формой ромбические пласты более полно оборачиваются при меньшем расходе энергии на пахоту. Корпуса плугов для ромбической вспашки используются в ряде зарубежных стран.

Корпус роликовый (рис. 5, з) снабжен вращающимися роликами, установленными вместо крыла отвала. Тяговое сопротивление плуга с такими корпусами меньше, чем при работе с другими корпусами.

Основную обработку почвы в специфических условиях небольшого пахотного горизонта, засоренности растительными остатками и камнями, а также с учетом особенностей возделываемых культур проводят с использованием плугов специального назначения: чизельных, кустарниково-болотных, плантажных, садовых, ярусных, лесных, дисковых и для каменистых почв.

Чизельные корпуса (рис. 5, и) предназначены для обработки почвы по отвальным и безотвальным фонам с рыхлением подпахотного горизонта на глубину до 0,45м. Они используются для обработки различных почв при влажности до 30 % и твердости до 4 МПа. При работе долото рыхлителя и стойки с обтекателями скалывают, раздвигают и рыхлят почву. Обработка почвы на глубину до 0,30 см может проводиться стрельчатыми наральниками, установленными вместо долот и обеспечивающими более интенсивное рыхление и подрезание сорных растений.

По геометрическим параметрам лемешно-отвальной поверхности корпуса разделяются на четыре основных типа: цилиндрические – Ц (в Беларуси не применяют), культурные – К, полувинтовые – П и винтовые – В (рис. 5, к).

Расширяется применение плужных корпусов с несплошной рабочей поверхностью отвала (см. рис. 4). Они имеют отвал, состоящий из пластин с регулируемыми углами установки. Площадь трения по отвалу значительно меньше, чем при работе сплошного отвала. В результате тяговое сопротивление плуга снижается на 17–24 %. Использование плуга с такими корпусами в технологии возделывания зерновых культур позволяет сократить затраты труда на 25– 27 %, снизить затраты энергии и расход топлива на 15–25 %.

2.4. Плуги общего назначения

Плуги общего назначения предназначены для обработки старопахотных некаменистых почв и используются при возделывании большинства полевых культур.

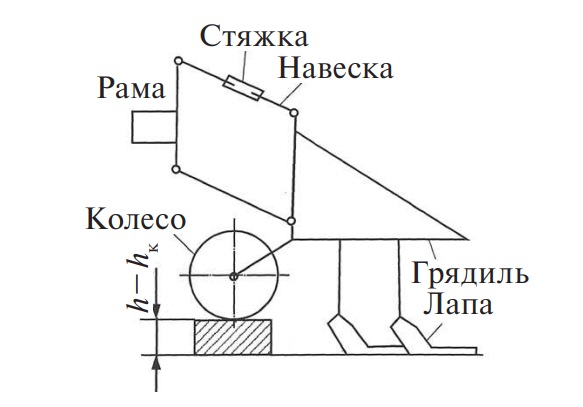

Трехкорпусный навесной унифицированный плуг предназначен для пахоты не засоренных камнями почв. Плуг агрегатируется с тракторами «Беларус» тягового класса 14 кН и состоит из рамы с главной балкой (балкой жесткости) и продольными полосами (см. рис. 3). К балке приварены кронштейны для крепления стоек корпусов, продольных полос, предплужников и др. Навеска плуга служит для присоединения его к трактору.

Рама плуга разборная. Особенности ее конструкции позволяют путем переналадки в зависимости от плотности и влажности почвы установить рабочую ширину захвата плуга 0,90 или 1,05 м. Плуг оснащен прицепкой для борон, что дает возможность одновременно со вспашкой вести боронование почвы.

Корпуса плуга состоят из стойки, к которой прикреплен башмак с лемехом, отвалом и полевой доской (боковиной). Посредством замены башмаков с монтируемыми на них лемехами, отвалами и боковинами плуг может оборудоваться корпусами со скоростными, полувинтовыми, безотвальными и культурными поверхностями. Это значительно расширяет область применения плуга. Грудь отвала обычно делается съемной, что облегчает ее замену в случае износа.

Колесо с винтовым механизмом предназначено для установки и поддержания требуемой глубины вспашки.

Регулировки. Ширина захвата плуга. Для переоборудования плуга на ширину захвата 0,90 м его разбирают и балку жесткости поворачивают на 180° так, чтобы конец балки с квадратным отверстием-меткой на горизонтальной плоскости оказался сзади. После этого крепят остальные узлы и детали плуга.

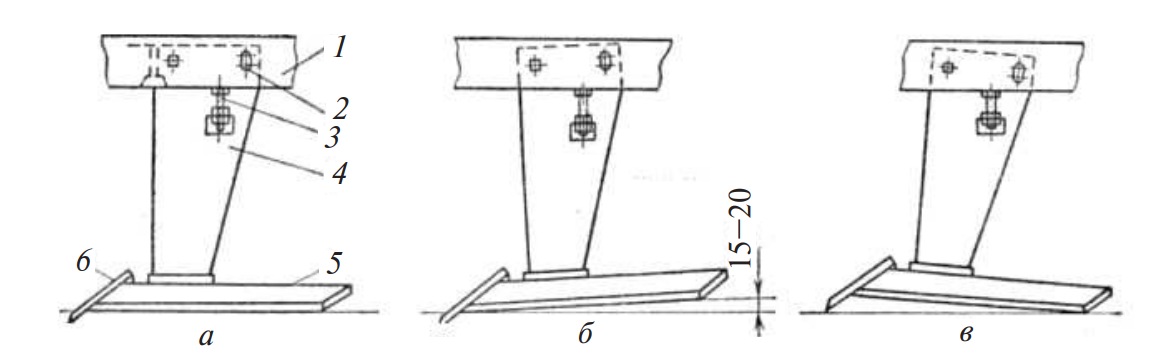

Положение предплужника и дискового ножа относительно основного корпуса устанавливается таким образом, чтобы расстояние между носком лемеха предплужника и носком лемеха корпуса находилось в пределах 250–350 мм (рис. 6), а полевой обрез предплужника выступал за полевой обрез корпуса на 1–3 см в сторону невспаханного поля. Дисковый нож располагают так, чтобы его центр находился над носком предплужника или на 100–120 мм впереди его. Плоскость вращения диска должна быть смещена в сторону невспаханного поля от полевого обреза предплужника на 10–15 мм, а лезвие диска – находиться ниже лезвия лемеха предплужника на 20–30 мм.

Рис. 6. Настройка рабочих органов плуга: 1 – лемех; 2 – отвал; 3 – стойка; 4 и 7 – скобы; 5 – державка; 6 – грядиль; 8 – коленчатая стойка; 9 – вилка; 10 – дисковый нож

Глубину хода предплужника устанавливают равной 6–10 см. Для этого в стойке предплужника сделано пять углублений, которые совмещают с цилиндрическим выступом державки. При глубине вспашки 20, 22, 24, 26 и 27 см стойку закрепляют соответственно на первом (верхнем), втором, третьем, четвертом и пятом углублениях.

Ширину колеи трактора при ширине захвата плуга 1,05 м устанавливают 1500 мм, при ширине захвата 0,90 м – 1400 мм. Поскольку правые колеса тракторов идут по борозде, левые колеса больше буксуют из-за уменьшения массы трактора, приходящейся на них. Чтобы масса трактора распределялась на колеса более равномерно, их расставляют несимметрично: правые колеса смещают от продольной оси на 800 мм, левые – на 700 мм. Давление в шинах передних колес трактора устанавливают 0,10, задних – 0,17 МПа.

Вилки вертикальных раскосов соединяют с нижними тягами механизма навески болтами через круглые отверстия. Длину левого раскоса устанавливают равной 515 мм. Ограничительные цепи механизма навески трактора регулируют винтовыми стяжками так, чтобы они незначительно провисали, обеспечивая раскачивание плуга в транспортном положении не более чем на 20 мм в каждую сторону.

Глубину вспашки регулируют предварительно на ровной площадке. Под левые колеса трактора и опорное колесо плуга подкладывают бруски, высота которых на 2–3 см меньше глубины вспашки (т. е. на величину погружения колес в почву). Опустив плуг на площадку, устанавливают его раму в горизонтальное положение. Перекос рамы в продольной плоскости устраняют верхней центральной тягой, а перекос в поперечной плоскости – правым раскосом. При правильной установке долотообразные лемеха всех корпусов должны касаться площадки носками, а трапецеидальные – всей длиной лезвия.

Для облегчения установки глубины вспашки в поле на винтовом механизме опорного колеса, центральной тяге и правом раскосе механизма навески делают метки.

В поле перед проходом первой борозды по отметкам на стойке опорного колеса устанавливают предварительную глубину вспашки, равную 2/3 заданной. Во время прохода первой борозды необходимо, чтобы задний корпус вспахивал на глубину, установленную опорным колесом, а передний – на половину заданной глубины. После прохода двух-трех борозд приступают к окончательной регулировке глубины вспашки.

При работе с силовым регулятором опорное колесо плуга поднимают в крайнее верхнее положение или снимают. Глубину вспашки в этом случае устанавливают перемещением рукоятки силового регулятора.

2.5. Специальные плуги

Полунавесные оборотные плуги. Для гладкой пахоты почв, в том числе засоренных камнями, предназначены полунавесные оборотные плуги ППО-4-40К, ППО-5-40К, ППО-7-40К, ППО-8-40К, однотипные по устройству и регулировкам. Данные плуги агрегатируются с тракторами «Беларус» моделей 1221(22), 1522(23), 2522, 3022, 3522.

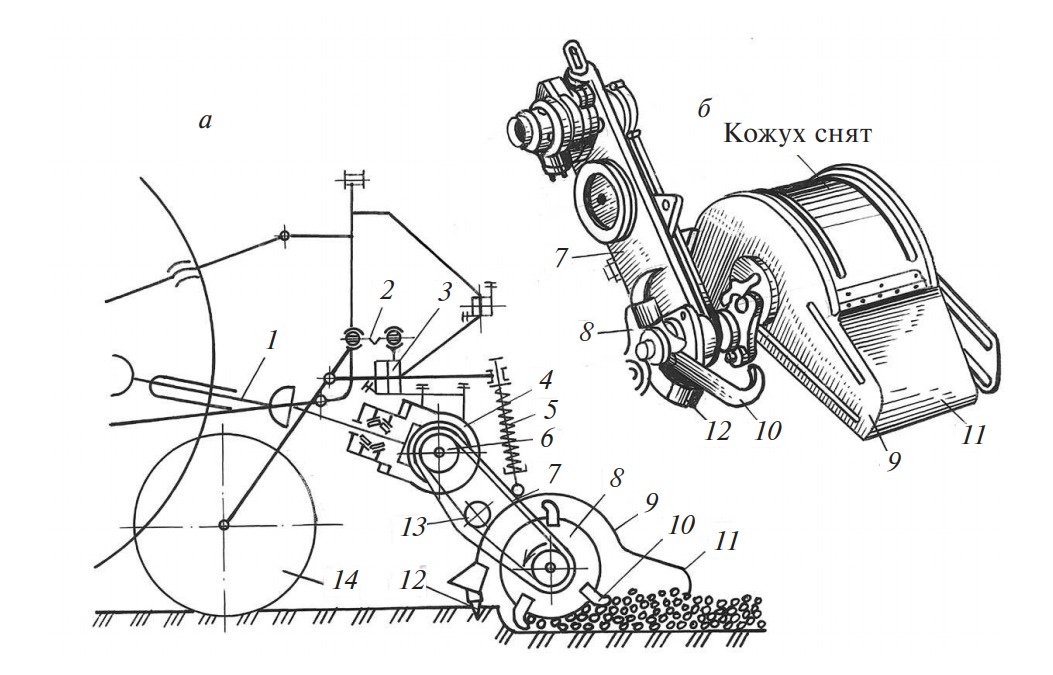

Устройство и подготовку к работе полунавесных оборотных плугов для вспашки почв, засоренных камнями, рассмотрим на примере плуга ППО-5-40.

Плуг полунавесной оборотный ППО-5-40 предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа. Плуг агрегатируется с тракторами Беларус-1221, Беларус-1522, работает на всех типах почв с влажностью обрабатываемого слоя до 23 % при величине уклона поверхности поля, не превышающей 8°. Величина стерни и травостоя должна быть не более 25 см.

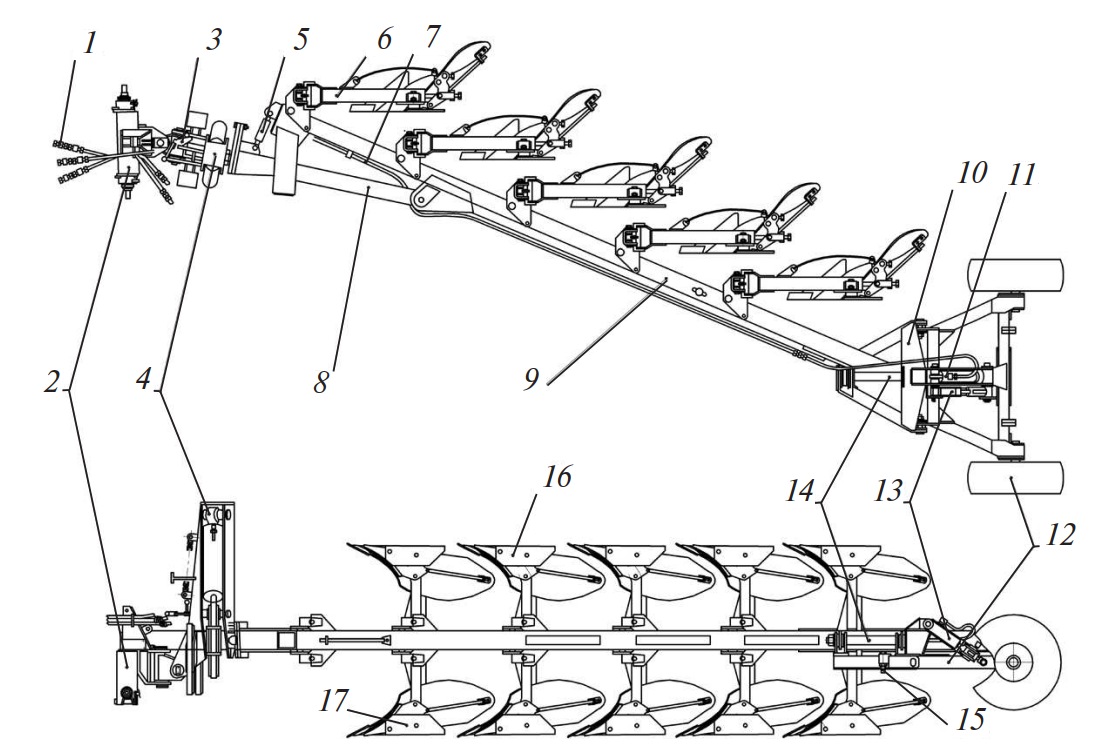

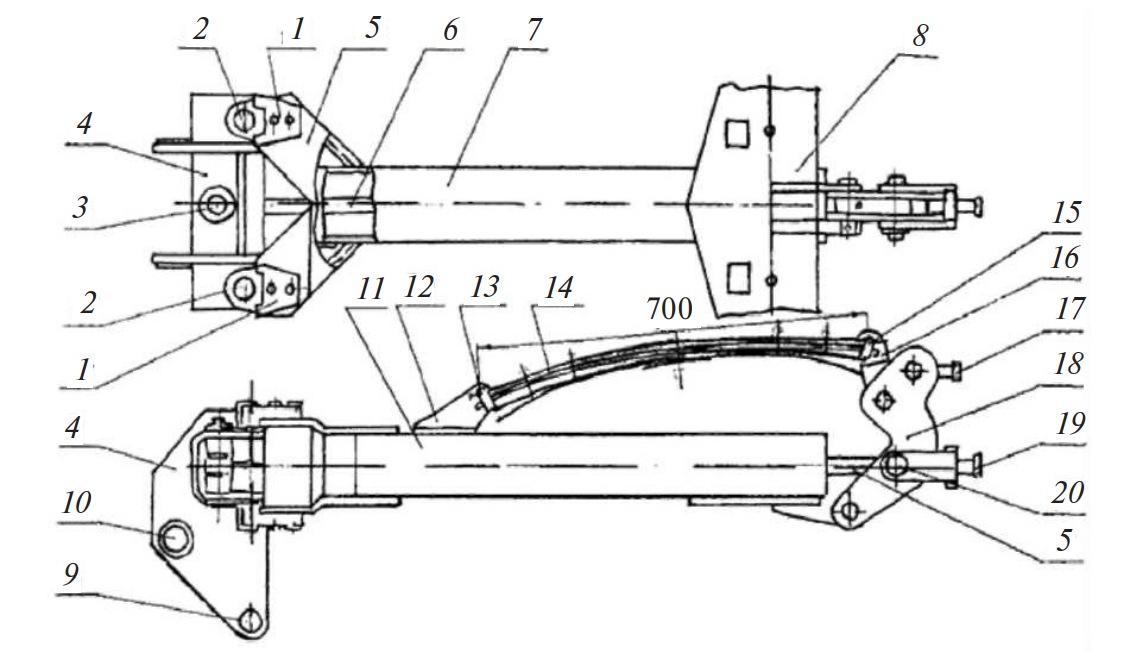

Устройство. Плуг ППО-5-40 состоит из следующих сборочных единиц: рама, тяговая балка, механизм оборота рамы, навеска, гидросистема, талреп, предохранители, рамка, ход колесный, механизм регулировки глубины пахоты, корпуса левооборачивающие с углоснимами левыми и корпуса правооборачивающие с углоснимами правыми (рис. 7).

Рис. 7. Плуг пятикорпусный полунавесной оборотный ППО-5-40: 1 – гидросистема; 2 – навеска; 3 – фиксатор; 4 – механизм оборота рамы; 5 – талреп; 6 – предохранитель; 7 – трубопровод; 9 – рама; 10 – рамка; 11 – гидроцилиндр; 12 – ход колесный; 13 – механизм регулировки глубины пахоты; 14 – ось; 15 – болт регулировочный; 16 – корпус левооборачивающий; 17 – корпус правооборачивающий

Механизм оборота рамы служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами. Он состоит из корпуса, шлицевого вала с фланцем, упора, двух регулировочных болтов, гидроцилиндров, рычагов, фиксатора, крестовины, которая шарнирно крепится к понизителям корпуса (рис. 8).

Рис. 8. Механизм оборота рамы: 1 – крестовина; 2 – понизитель корпуса; 3, 6, 14 – кронштейны; 4 – цепь; 5, 11 – гидроцилиндры; 7 – болт регулировочный; 8 – вал шлицевой с фланцем; 9 – опора; 10 – рычаги; 12 – корпус; 13 – упор; 15 – фиксатор

Упор устанавливается на шлицевом валу, к фланцу которого при помощи болтов крепится фланец рамы.

На рисунке показано положение механизма оборота рамы плуга при вспашке правооборачивающими корпусами. Для вспашки левооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 5, шток которого с помощью рычага поворачивает упор вместе со шлицевым валом, поворачивая тем самым раму плуга с корпусами. При переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости гидроцилиндра 5.

Фиксатор предназначен для жесткого соединения рамы плуга и механизма оборота рамы в транспортном положении.

Предохранитель служит для подъема корпуса плуга при наезде на препятствия (камни и др. предметы) и последующего заглубления корпуса после преодоления препятствия, а также для обеспечения устойчивой работы корпуса при вспашке почв различного механического состава, плотности и влажности.

Предохранитель состоит из грядиля, кронштейна, рычагов, тяги, рессоры и регулировочных болтов (рис. 9).

Рис. 9. Предохранитель: 1 – упор; 2 – цапфа; 3, 13, 15, 20 – ось; 4, 5, 8, 12 – кронштейны; 6 – тяга; 7 – труба; 9, 10 – болты; 11 – грядиль; 14 – рессора; 16, 18 – рычаги; 17, 19 – болты регулировочные

Работа предохранителя заключается в следующем. При наезде на препятствие корпус выглубляется, нижние упоры грядиля выходят из контакта с нижними цапфами кронштейна 4, и грядиль, поворачиваясь относительно верхних цапф и одновременно перемещаясь вдоль тяги, разворачивает рычаг 18 относительно оси 20, сжимая рессору. После преодоления препятствия под действием сжатой рессоры происходит возвращение грядиля с корпусами в рабочее положение. Для регулировки предварительного усилия сжатия рессоры служит болт 17.

Гидросистема служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для перевода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачивающими корпусами) в другое рабочее положение (вспашка левооборачивающими корпусами) и наоборот. Гидросистема включает два гидроцилиндра механизма оборота рамы (см. рис. 8), гидроцилиндр хода колесного, трубопроводы (см. рис. 7), рукава высокого давления, клапаны запорных устройств.

Талреп (см. рис. 7) служит для изменения ширины захвата первого корпуса (плуга) и устанавливается между кронштейнами основной балки рамы и тяговой балки.

Регулировки. Регулировку глубины пахоты производят рукояткой силового регулятора трактора, а также вращением гайки штока механизма регулировки глубины пахоты хода колесного. Обычно используют смешанный (позиционно-силовой) способ автоматического регулирования глубины пахоты. Установка заданной глубины пахоты производится непосредственно в поле.

Регулировка рабочей ширины захвата первого (переднего) корпуса плуга производится талрепом.

Регулировка рессорного предохранителя. Для обеспечения вспашки слабокаменистых и среднекаменистых почв различного механического состава, влажности и плотности предусмотрена регулировка натяжения рессоры при помощи болта 17 (см. рис. 9). Предварительно рессоры сжимаются до размера 700 мм. Болтом 19 производится перемещение тяги вправо или влево относительно стенок трубы для предотвращения задевания тяги за трубу при наезде на препятствие и выглублении корпуса.

Регулировка горизонтального положения рамы плуга в поперечном направлении производится регулировочными болтами 7 (см. рис. 8) механизма оборота и регулировочными болтами 15 (см. рис. 7), в продольном – рукояткой силового регулятора и положением гайки штока механизма регулировки глубины пахоты (см. рис. 7), а для плугов ППО-7-40К, ППО-8-40 – дополнительно вворачиванием или выворачиванием упоров заднего колеса.

Регулировка глубины углоснима в зависимости от глубины обработки и рабочей скорости производится перемещением его по стойке корпуса на глубину 12 см и более от поверхности.

Подготовка и регулировка тракторов. Навесная система тракторов для агрегатирования с плугами должна быть смонтирована по трехточечной схеме. Если трактора использовались в работе с прицепными орудиями, их необходимо демонтировать и переналадить навесную систему по трехточечной схеме.

На тракторах должны быть установлены полные комплекты передних балластных грузов, а передние шины заправлены раствором в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного трактора.

Ширину колеи передних колес для тракторов «Беларус» моделей 1221(22), 1522(23), 2522, 3022, 3522 устанавливают 1800 мм, а задних – 1900 мм для тракторов моделей 1221(22), 1522(23) и 2000 мм для модели 2522. При работе пахотного агрегата правые или левые колеса трактора поочередно движутся по борозде.

С плуга снимают ось навески, устанавливают ее на нижних тягах навесной системы трактора, фиксируют чеками. Ограничительные цепи навесной системы трактора должны быть натянуты, блокируя нижние тяги между собой на одном уровне от земли, при этом расстояние от правой нижней тяги до правого заднего колеса должно быть равно расстоянию от левой нижней тяги до левого заднего колеса.

Агрегатирование плуга с трактором производят на ровной площадке. Для удобства агрегатирования навеску плуга соединяют с механизмом оборота цепью. Трактор задним ходом должен подъехать к плугу так, чтобы ось навески, установленная на нижних тягах навесной системы трактора, вошла в гнезда ловителей навески, затем следует зафиксировать ее фиксаторами. Центральную тягу навесной системы трактора соединяют с отверстием в верхней части стойки навески плуга.

Гидросистему плуга соединяют с гидросистемой трактора при помощи разрывных муфт и заполняют маслом из гидросистемы трактора.

Плуг переводят в транспортное положение при помощи рычагов распределителя и фиксируют механическими фиксаторами: рукояткой на механизме оборота, пальцем на регуляторе глубины. Электрооборудование используют только при транспортировании плуга по дорогам общего пользования; для этого следует размотать жгут проводов и вставить вилку в розетку трактора. Для плугов ППО-7-40К, ППО-8-40 необходимо дополнительно вынуть пружинные шплинты, освободив закрепленный на раме кронштейн с фонарями, установить его на фланце рамы и зафиксировать шплинтами, вставив последние в оси.

При переводе плуга из транспортного положения в рабочее электрооборудование следует отключить от трактора, а вилку вынуть из розетки, после чего смотать жгут проводов на раме плуга и вставить вилку в корпус розетки, закрепленной на раме плуга. Для плугов ППО-7-40К, ППО-8-40 необходимо дополнительно снять кронштейн с фонарями с фланца рамы, достав из осей пружинные шплинты, и зафиксировать его на осях вдоль рамы плуга, после чего жгут проводов смотать на кронштейне с фонарями и зафиксировать штепсельную вилку, установив ее в корпус розетки, расположенный на кронштейне с фонарями.

Проход первой борозды. Вне зависимости от формы контура поля первый проход выполняется строго прямолинейно. Первый проход осуществляется путем открытия борозды последним корпусом плуга. Второй проход – холостой с ориентацией борта трактора (левого или правого) по гребню отвального пласта. Третий проход – с ориентацией борта по борозде и работой на полную глубину всеми корпусами плуга.

При наличии препятствий в торцах полей (кюветы, канавы и др.) отбивается поворотная полоса путем пропахивания задним корпусом неглубокой (до 10 см) контрольной борозды. При свободном выезде на смежное поле контрольная борозда не отпахивается.

Регулировка пахотного агрегата. После открытия борозды необходимо откорректировать глубину пахоты. Для этого следует выровнять раму так, чтобы она была параллельна поверхности почвы при заглубленных корпусах. Перекосы рамы в поперечном направлении устраняют регулировочными болтами механизма оборота, в продольном – рукояткой силового регулятора и положением гайки штока механизма регулировки глубины пахоты. Для плугов ППО-7-40К, ППО-8-40 дополнительно вворачивают или выворачивают упоры заднего колеса.

Ширина захвата первого корпуса регулируется длиной талрепа, который расположен между рамой и тяговой балкой. Его сокращение увеличивает ширину захвата первого корпуса.

Корректировка глубины пахоты производится для того, чтобы все корпуса плуга вспахивали почву на одинаковую глубину.

После того как установлена заданная глубина пахоты и выдержана нормальная рабочая ширина захвата, должна производиться оценка качества пахоты плуга по следующим признакам: все корпуса, как правооборачивающие, так и левооборачивающие, после прохода должны оставлять одинаковые гребни, а борозды от прохода правооборачивающих корпусов должны быть одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих.

Движение агрегата осуществляют челночным способом. В конце загона производят выглубление корпусов и переводят плуг в транспортное положение. Затем с помощью гидроцилиндров механизма оборота осуществляют поворот рамы, таким образом нижние корпуса (например правооборачивающие) поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) – опускаются вниз. Следовательно, вспашка на обратном ходе осуществляется левооборачивающими корпусами плуга. При этом левые колеса трактора идут по предыдущей борозде.

Запашка клина – при стыковом проходе первый корпус удерживается на глубине от 0,50 до 0,75 полной глубины.

Запашка поворотной полосы – оборот пласта в сторону основной пахоты, при этом в стыковом проходе (на линии контрольной борозды) первый корпус удерживается на глубине от 0,50 до 0,75 полной глубины.

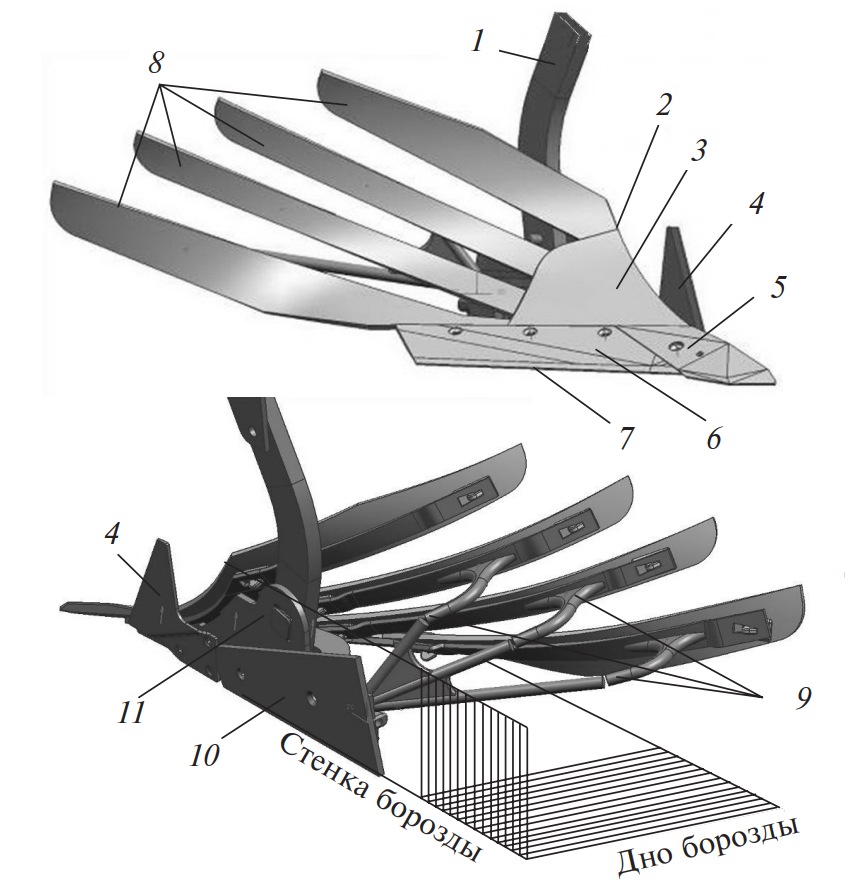

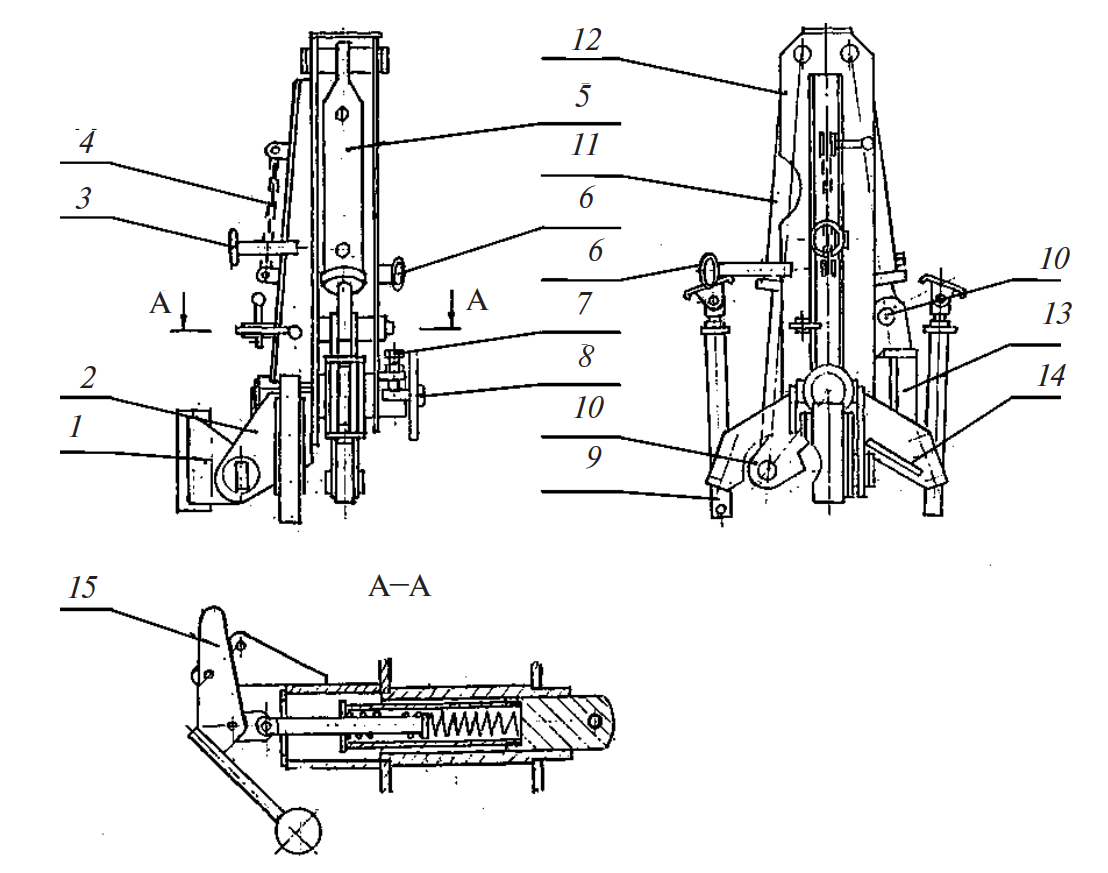

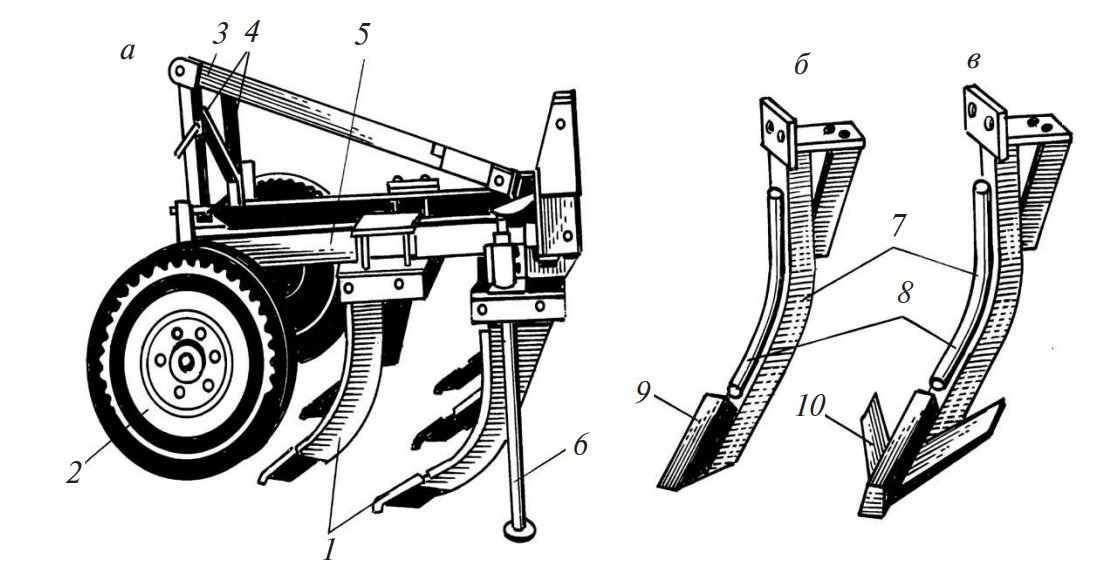

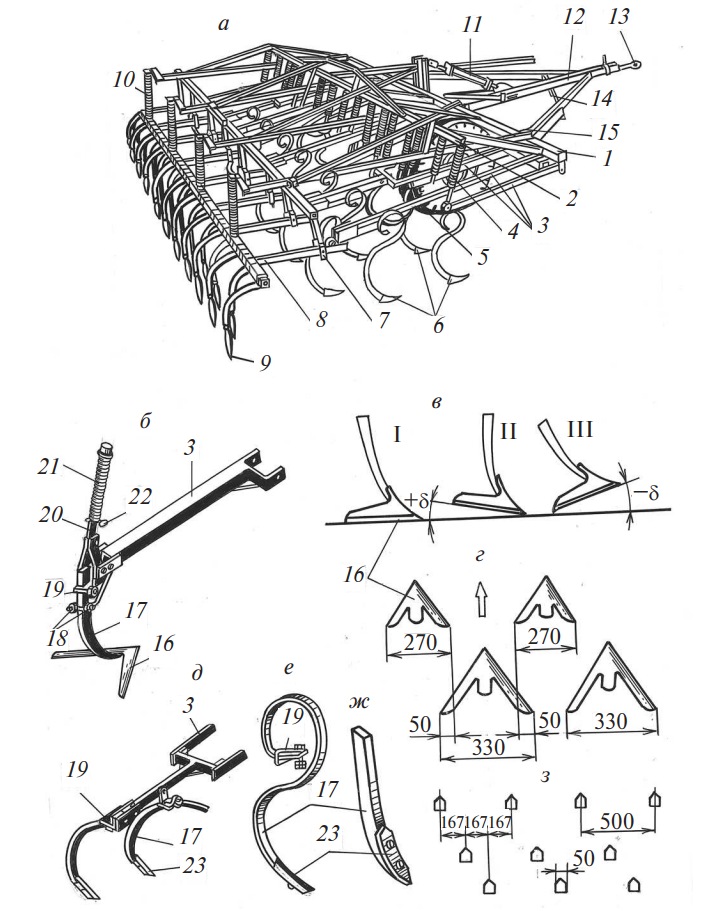

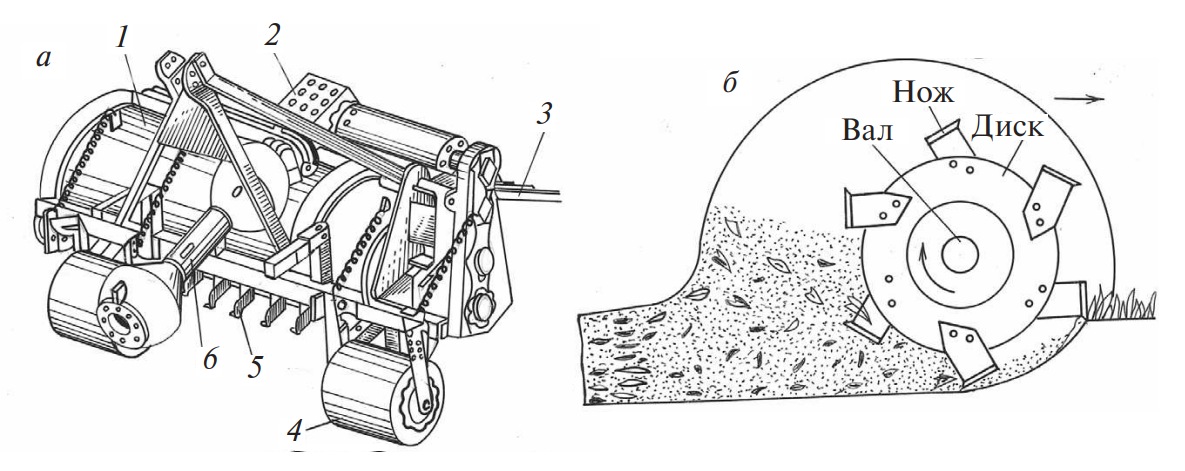

Чизельные плуги (ПЧ-4,5 и др.) (рис. 10) могут применяться для безотвальной обработки любых почв, кроме засоренных камнями, а также рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, глубокого рыхления почвы на склонах и паровых полях. В условиях Беларуси особенно рационально использовать чизельные плуги в севообороте раз в 3–5 лет после пропашных культур.

Рис. 10. Чизельный плуг: а – общий вид; б и в – рыхлители; 1 – рабочие органы-рыхлители; 2 – опорное колесо; 3 – подвеска; 4 – регуляторы глубины обработки; 5 – рама; 6 – подставка; 7 – стойка; 8 – обтекатель; 9 – долото; 10 – стрельчатая лапа

Плуги состоят из сварной рамы с навесным устройством, пяти (ПЧ-2,5), девяти или одиннадцати (ПЧ-4,5) рабочих органоврыхлителей, опорных колес с регуляторами глубины обработки и подставки. Рыхлитель включает в себя стойку, обтекатель и долото.

Плуги комплектуются двумя типами сменных рабочих органов – рыхлительными долотами с шириной захвата 70 мм для чизелевания на глубину до 45 см и стрельчатыми лапами с шириной захвата 270 мм для интенсивного рыхления на глубину до 35 см и подрезания сорной растительности.

Для проведения обработки почвы на полях, засоренных камнями, предназначены плуги ПЧК-2,5 и ПЧК-4,5, оборудованные гидропневматическими предохранителями по типу плуга ПКГ-5-40В. Глубина обработки на чизельных плугах устанавливается регуляторами опорных колес – так же, как и на навесных плугах общего назначения.

Рабочие органы устанавливаются на соответствующую ширину междуследья в зависимости от глубины обработки (табл. 1).

Таблица 1. Расстановка рабочих органов чизельных плугов

| Глубина обработки почвы, мм | Ширина междуследья лап, мм | |

| рыхлительных | стрельчатых | |

| 20–30 | 400 | 400–500 |

| 30–35 | 400–500 | 500 |

| 35–45 | 500 | – |

Перед выездом в поле необходимо расставить опорные колеса так, чтобы в процессе работы в смежных проходах они не проходили по взрыхленной почве.

Кустарниково-болотные плуги предназначены для вспашки осушенных земель, покрытых кустарником высотой до 2 м, на глубину до 35 см, а также для вспашки земель после раскорчевки лугов при их коренном улучшении.

Рабочие органы кустарниково-болотных плугов обычно имеют ширину захвата 75–100 см и рабочую поверхность полувинтовой формы. Впереди корпуса устанавливаются черенковые ножи, разрезающие пласт, древесные и растительные остатки в вертикальной плоскости на всю глубину пахоты. При работе на почвах, покрытых густым кустарником, применяют плоские ножи с наклонным лезвием и двумя полозками, установленными по обе стороны ножа.

На болотах, покрытых кустарником, применяют только однокорпусные плуги, так как многокорпусные забиваются древесными остатками. Для обработки окультуренных торфяных болот, а также для вспашки болотной и луговой целины при освоении болот и заболоченных минеральных земель используют трехкорпусные навесные плуги моделей ПБН-3-50А и ПБН-6-50А (производство ПО «Кузлитмаш», г. Пинск), которые агрегатируются с тракторами тягового класса 3 и 5 соответственно.

Плантажные плуги предназначены для предпосадочной обработки почвы на глубину 40–80 см под сад, плодовые питомники, ягодники, лесные насаждения. Они оборудуются корпусами, имеющими культурную рабочую поверхность с удлиненным отвалом. Впереди корпусов устанавливаются предплужники с культурной или полувинтовой рабочей поверхностью. Между предплужником и корпусом устанавливается черенковый нож. Для уменьшения давления на стенку борозды и придания плугу устойчивости по ширине захвата полевые доски корпусов удлиняют и снабжают уширителями с общей высотой, равной максимальной глубине пахоты. Большая глубина обработки и тяжелые почвенные условия создают значительные нагрузки на детали плуга, поэтому их делают высокопрочными с износостойкими рабочими поверхностями.

Чтобы не образовывался высокий свальный гребень, плуг регулируют при первом проходе на 1/3 глубины вспашки, при втором – на 2/3 и при третьем – на полную глубину.

Ярусные плуги предназначены для основной обработки малоплодородных подзолистых, солонцовых и каштановых почв с целью их коренного улучшения. Их применяют также для глубокой вспашки почв под посев сахарной свеклы и других технических культур. Так как корпуса этих плугов установлены по высоте в два или три яруса, производится послойная обработка почвы и в пахотный горизонт вовлекаются ее нижние слои.

Двухъярусные плуги применяют для глубокой вспашки под технические и другие культуры. При обработке почвы корпус верхнего яруса подрезает верхний слой пахотного горизонта на глубину до 18 см, переворачивает его и укладывает на дно предыдущей борозды. Этот слой закрывается корпусом нижнего яруса, в результате чего обеспечивается глубокая заделка сорных растений и пожнивных остатков. Такая обработка проводилась на зараженных радионуклидами полях.

Трехъярусные плуги предназначены для коренного улучшения солонцовых почв путем крошения и перемешивания солонцового и подсолонцового горизонтов с сохранением на поверхности плодородного слоя почвы. Плуг имеет передний, основной, задний корпуса и черенковый нож.

При трехъярусной вспашке корпуса устанавливают так, чтобы верхний слой почвы оборачивался и укладывался на поверхность поля, а второй и третий слои менялись местами. Он может переналаживаться для двухъярусной вспашки.

2.6. Особенности вспашки при использовании тракторов с широкими шинами

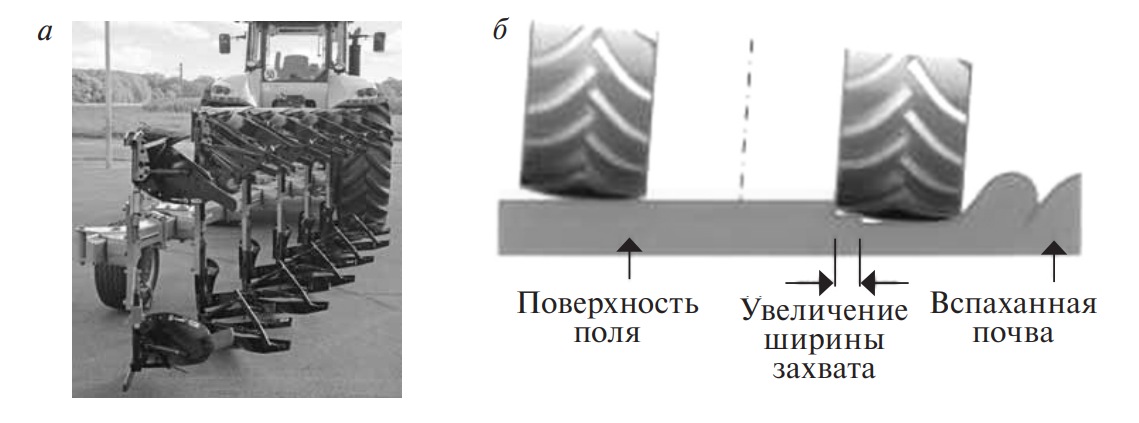

Вождение колесного трактора по невспаханному полю вне борозды (режим Onland) всегда связано с риском разрушения ее вертикальной стенки и сползания в сторону пахоты. Такое явление характерно для склоновьх полей, на влажной почве, а также при запахивании свежевнесенных органических удобрений.

Поэтому все колесные трактора классической схемы при работе с оборотными плугами движутся с ориентацией левого или правого борта колес трактора по борозде (режим Offland). И если трактора тяговых классов 1,4 и 2,0 еще вписываются шинами задних колес в борозду, то трактора верхнего сегмента мощности (как импортные, так и отечественные) раздавливают ее с обеих сторон. Так, ширина захвата корпуса современного плуга увеличилась по сравнению с предыдущими поколениями плугов от 350 до 400 мм, т. е. на 14 %, в то время как ширина шин задних колес выросла на 92 % – от 380 мм (МТЗ-82) до 730 мм (Беларус-3522).

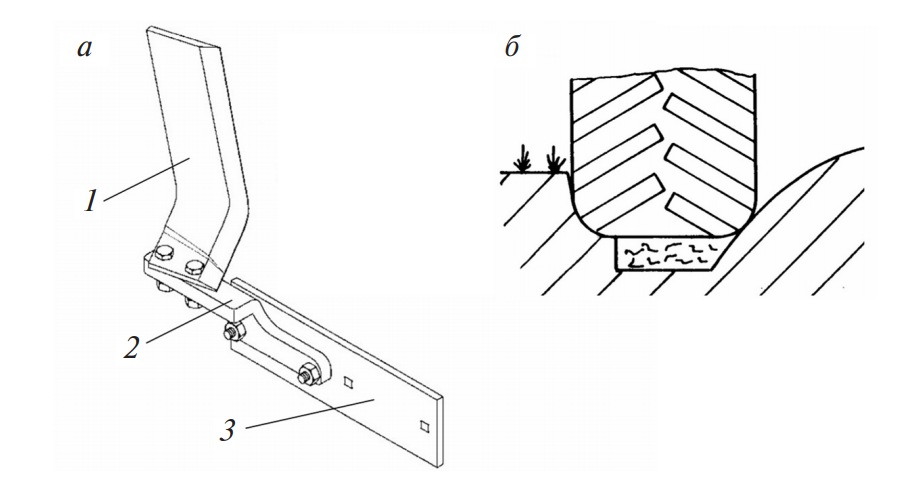

При таком внутреннем давлении, находясь в открытой борозде, шина заднего колеса на уровне половины глубины обработки (10–11 см от дна борозды) деформируется до 800 мм и увеличивает поперечный размер борозды в два раза. По причине раздавленной борозды обеспечить слитный стык в смежном проходе не представляется возможным. Существуют различные варианты решения обозначенной проблемы. Наибольшее распространение получило использование ножа для расширения борозды (бороздоделатель-расширитель) и лемешно-отвального корпуса в сочетании с дисковым ножом.

На рисунке 1.11 показан нож для расширения борозды, устанавливаемый на плугах фирмы Lemken. Нож привинчивают к полевой доске последнего корпуса посредством кронштейна.

Нож для расширения борозды увеличивает ширину борозды последнего корпуса. Его можно использовать при работе на легких и средних почвах.

Рис. 11. Нож для расширения борозды: а – крепление ножа к полевой доске; б – профиль борозды; 1 – нож; 2 – кронштейн; 3 – полевая доска

При работе на более тяжелой почве вспаханная почва может оказаться с неровностями. В таком случае преимущество следует отдать использованию в качестве расширителя борозды лемешноотвального корпуса в сочетании с дисковым ножом (рис. 12). Корпус устанавливается последним по ходу движения плуга и имеет независимую регулировку глубины вспашки. При работе плуга дополнительный корпус в дополнение к основной борозде делает «маршрутную борозду», по которой будут двигаться колеса трактора. Такая конструкция обеспечивает также высокое качество работы без забивания по пласту многолетних трав и на почвах с большим количеством пожнивных остатков и корневищ сорняков.

Рис. 12. Установка лемешно-отвального корпуса в качестве расширителя крайней борозды: а – общий вид плуга с дополнительным корпусом; б – схема вспашки с расширителем крайней борозды

Данная конструкция нашла применение на плугах фирмы Rabe и Минойтовского ремзавода (ППО-9-45+1-30).

3. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы

3.1. Классификация машин для поверхностной обработки почвы

Машины и орудия для поверхностной обработки почвы подразделяют на следующие группы:

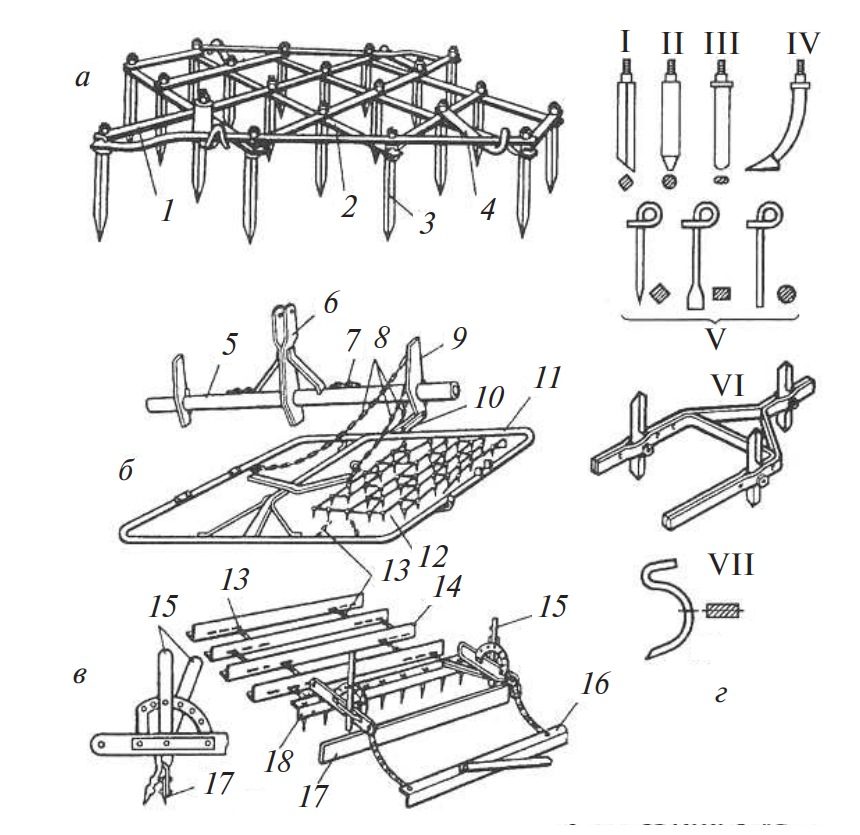

бороны – предназначены для рыхления почвы с перемешиванием и выравниванием поверхности. Бороны классифицируют:

- по назначению – на полевые, садовые, луговые и пастбищные;

- по способу соединения с трактором:

-

-

- на навесные;

- прицепные;

-

-

- по типу рабочих органов:

-

-

- на дисковые – тяжелые, легкие полевые;

- зубовые – тяжелые, средние, легкие;

- ротационные – игольчатые, ножевые;

-

-

лущильники – для рыхления поверхностного слоя с целью закрытия влаги, провокации роста сорняков и частичной заделки растительных остатков (лущение может выполняться также дискаторами);

культиваторы:

- для сплошной обработки:

-

-

- с пассивными рабочими органами – паровые, чизельные, плоскорезы;

- с активными рабочими органами – роторные;

-

-

- для междурядной обработки (рыхление почвы и уничтожение сорняков) – пропашные;

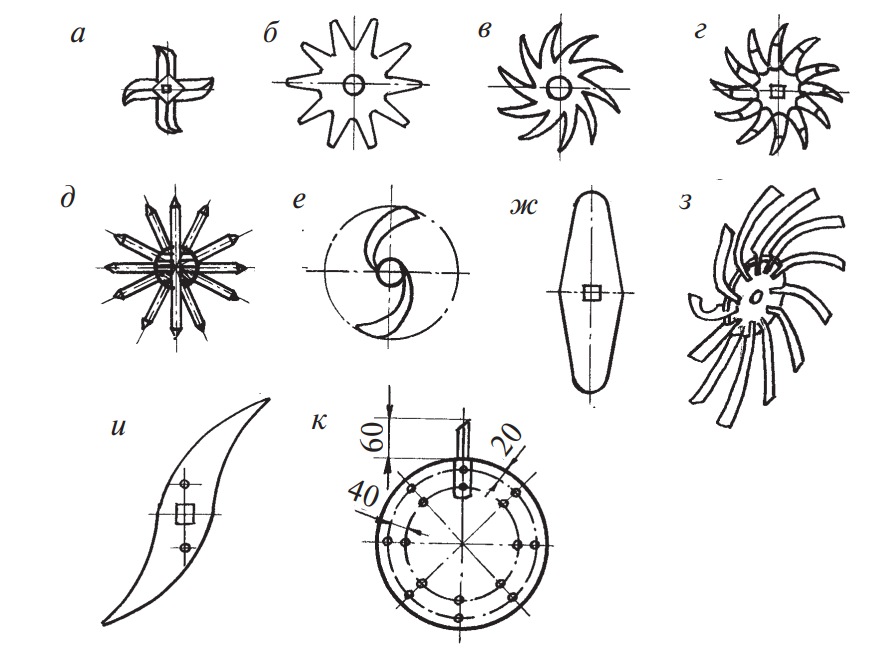

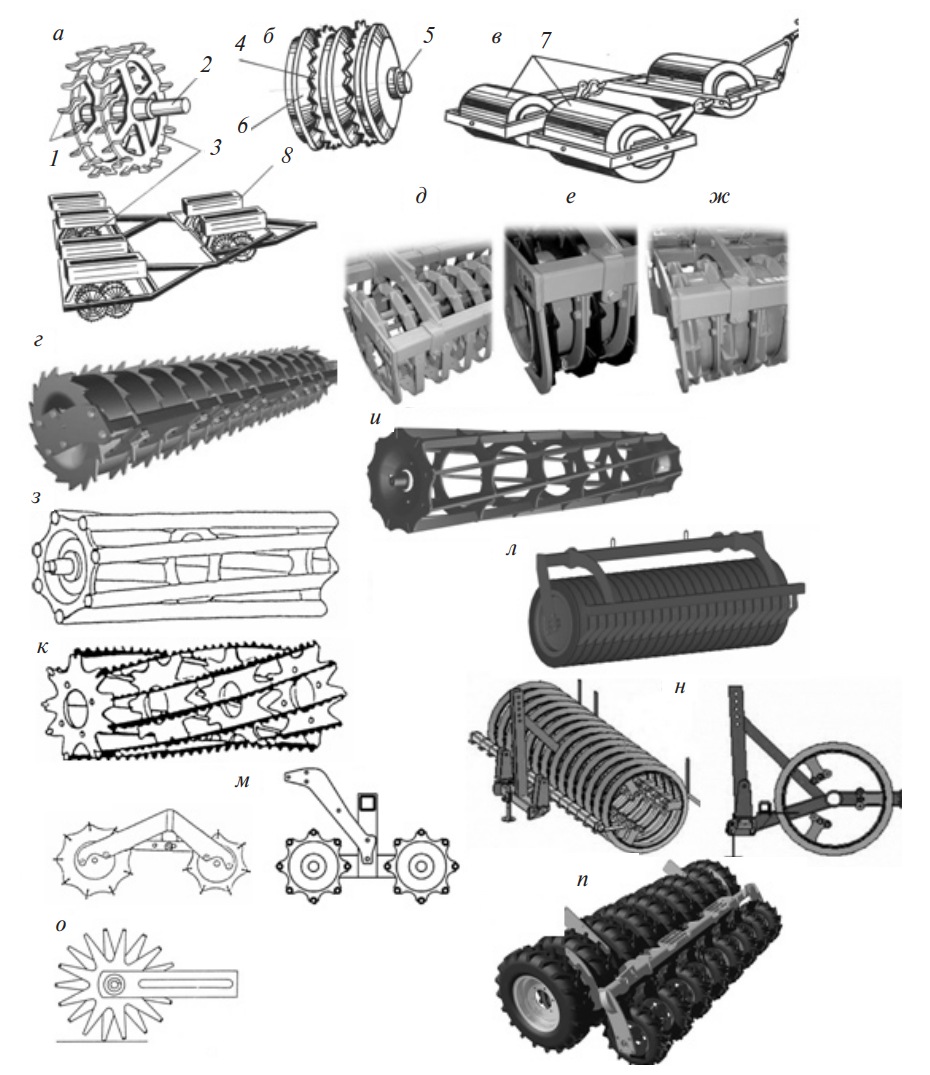

катки – для уплотнения верхней части пахотного слоя и мульчирования поверхности: гладкие, кольчато-шпоровые, кольчатозубчатые, борончатые, прутковые, планчатые);

комбинированные агрегаты – выполняют несколько операций (обработка почвы, внесение удобрений, посев).

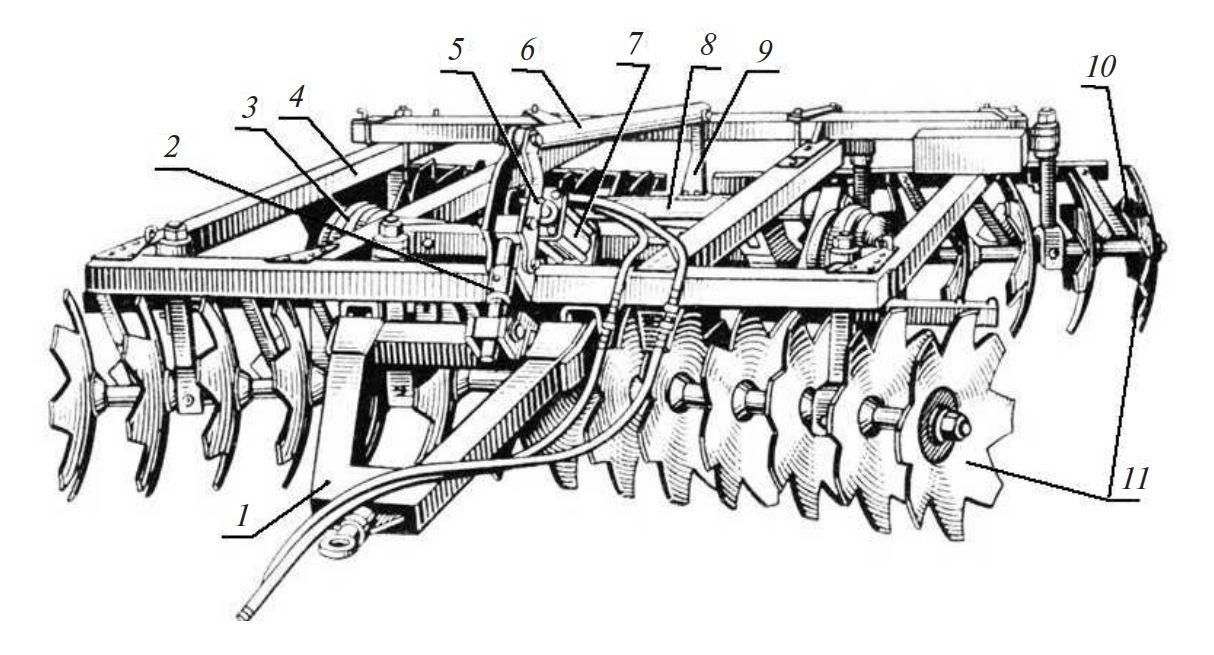

3.2. Дисковые орудия

Наиболее распространенными дисковыми орудиями являются бороны и лущильники. Диски бороны проходят по обрабатываемой полосе два раза, а лущильника – один раз.

Характерная особенность дисковых рабочих органов состоит в том, что в процессе работы они движутся поступательно и вращаются под действием реакции почвы. Поэтому они меньше забиваются растительными остатками.

Боронование – это мелкое рыхление почвы с одновременным перемещением частиц и выравниванием поверхности почвы.

Бороны дисковые обычно применяют для разрыхления почвы после сбора урожая, для ликвидации стерни, для измельчения комков на болотных, целинных, поросших сорняками землях. Эти бороны достаточно универсальны и высокопроизводительны, способны менять глубину обработки почвы в пределах от 3–5 см до 18–25 см, поэтому их можно использовать при самых разнообразных почвообрабатывающих технологиях. Обычно бороны дисковые применяют для разрыхления почвы после сбора урожая, для ликвидации стерни, для измельчения комков на болотных, целинных, поросших сорняками землях.

Дисковые бороны бывают:

- полевые:

- – легкие (БДН-3 и др.);

- – тяжелые (Л-113-02 (БДТ-3), Л-114A-02 (БДТ-7), БДН-270, БДН-310 и др.);

- садовые (БДН-1,3А, Л-120 или БДСТ-2,5, БДН-160, БДН-180, БДН-230 и др.).

Садовые бороны могут иметь сплошные или секционные батареи; на них могут устанавливаться сплошные или вырезные диски.

Одно из ведущих предприятий Республики Беларусь по производству дисковых борон – ОАО «Лидсельмаш».

Борона дисковая навесная Л-111-01 предназначена для работы на легких и средних почвах нормальной влажности. Агрегатируется с тракторами класса 1,4. Борона осуществляет рыхление пластов после вспашки, предпосевную обработку зяби, лущение стерни. Производительность – 1,5 га/ч.

Борона дисковая тяжелая Л-113-02 (БДТ-3) предназначена для разработки пластов почвы после отвальной вспашки, ухода за лугами и пастбищами, лущения стерни и предпахотной обработки почвы и используется во всех почвенно-климатических зонах. Глубина обработки при лущении стерни достигает 20 см, после вспашки – 12 см, на торфяных почвах (2–3 прохода) – 25 см.

Дисковая борона Л-113-02 состоит из рамы, на которой закреплены батареи сферических вырезных дисков, механизма выравнивания с винтом, транспортных колес и прицепа (рис. 13).

Рис. 13. Борона дисковая тяжелая Л-113-02 (БДТ-3): 1 – прицепное устройство; 2 – регулировочный винт; 3 – колесо; 4 – рама; 5 – рычаг; 6 – тяга; 7 – гидроцилиндр; 8 – коленчатая ось; 9 – кулак; 10 – чистик; 11 – батареи

Дисковые бороны могут иметь различное число дисков на секциях. Дополнительный диск левой задней батареи обрабатывает полосу почвы, оставшуюся между передними батареями. Диски очищаются от налипающей почвы чистиками.

При рабочем движении по полю колеса поднимают. Диски за счет веса бороны и угла атаки входят в почву. Благодаря сферической поверхности дисков и их вращению почва поднимается по их внутренней поверхности, крошится и перемешивается. Острая кромка вырезных дисков измельчает стерню и корни. Выступы на кромке диска не дают образовываться ленте при работе на дернине и увеличивают глубину обработки.

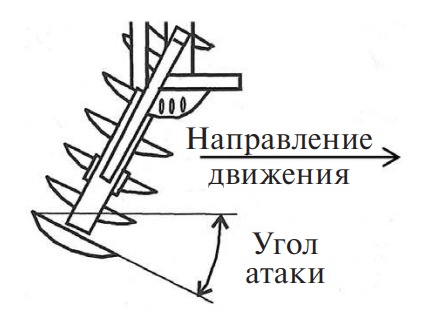

Регулировки. Глубина обработки регулируется изменением угла атаки с помощью поворота наружных концов относительно неподвижно закрепленных внутренних концов батарей по серповидным отверстиям на раме либо в трех значениях: 12°, 15°, 18°. Угол атаки (рис. 14) расположен между направлением движения и плоскостью диска; чем он больше, тем больше глубина обработки.

Рис. 14. Угол атаки

Для регулировки глубины обработки ослабляют гайки крепления секций и вынимают из фиксирующих отверстий штыри, гидросистемой поднимают раму от земли и трактором подают бороны вперед и назад. После поворота на задний угол атаки секции фиксируют штырем и закрепляют гайками. Окончательную регулировку на глубину обработки почвы производят в поле.

Равномерность глубины обработки передними и задними батареями регулируется винтовым механизмом, который через рычаг и тягу соединяется с коленчатой осью (см. рис. 13). Равномерность глубины хода рабочих органов достигается также изменением высоты прицепа бороны относительно поверхности поля при помощи навесного механизма трактора (у навесных рабочих органов — изменением длины центральной тяги).

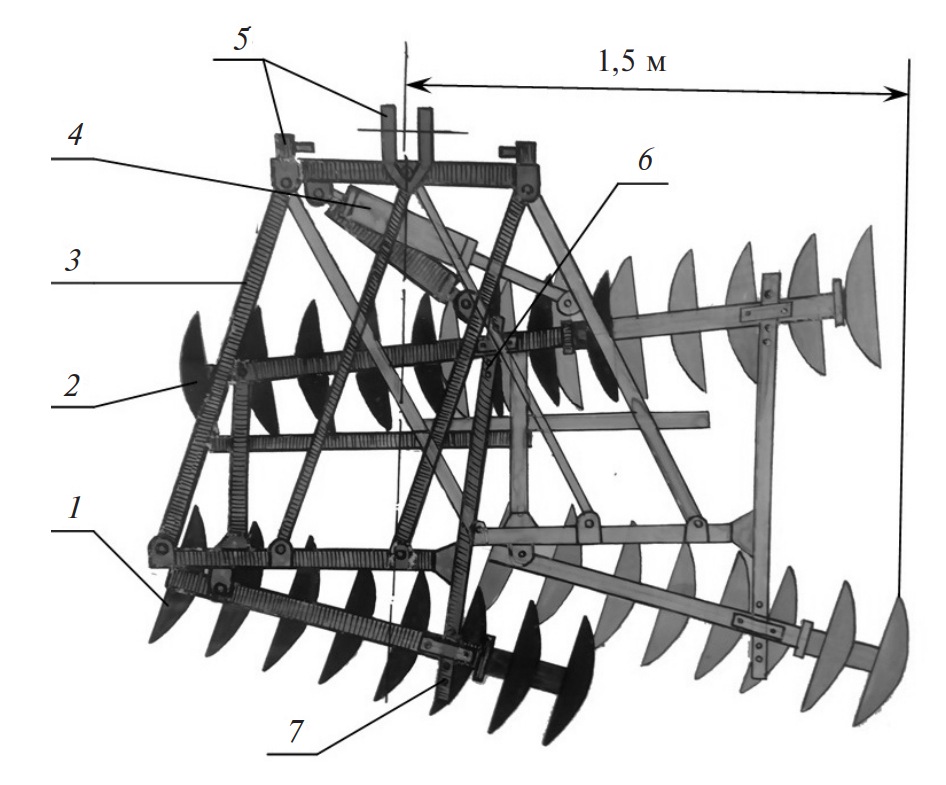

Борона дисковая садовая БДН-1,3А предназначена для рыхления почвы и уничтожения сорной растительности в междурядьях ягодных кустарников и молодых садов. Ширина захвата составляет 1,3 м.

Основные узлы: две дисковые батареи и шарнирная параллелограммная рама с продольными и поперечными брусьями (рис. 15). В передней части рамы размещены кронштейны для навески на трактор и гидроцилиндр.

Рис. 15. Борона дисковая садовая БДН-1,3А: 1, 2 – батареи; 3 – рама; 4 – гидроцилиндр; 5 – кронштейны; 6, 7 – регулировочные механизмы

На раме бороны можно устанавливать приспособление для рыхления почвы и подрезания сорняков в защитной зоне под кроной ягодных кустарников. Это приспособление выполнено из двух подрезающих ножей, укрепленных на поперечном брусе.

Борону поставляют в двух комплектациях: с приспособлением и без него. Производительность агрегата – 1,4–2,4 га/ч.

Регулировки. Глубина обработки регулируется изменением угла атаки с помощью регулировочных механизмов и по отверстиям на брусе рамы.

Смещение бороны в сторону от оси трактора. Во время обработки почвы между рядами садовых деревьев возможно регулирование агрегата таким образом, чтобы обработка почвы выполнялась как можно ближе к стволам деревьев. Для этого изменяют смещение бороны в сторону от оси трактора вправо на расстояние до 1,5 м, так как дисковые батареи шарнирно закреплены на раме. Эта регулировка производится с помощью гидроцилиндра, действующего от гидросистемы трактора.

Равномерность глубины обработки рабочими органами достигается при помощи навесного механизма трактора: вдоль хода движения – изменением длины центральной тяги, поперек хода движения – изменением длины боковых раскосов.

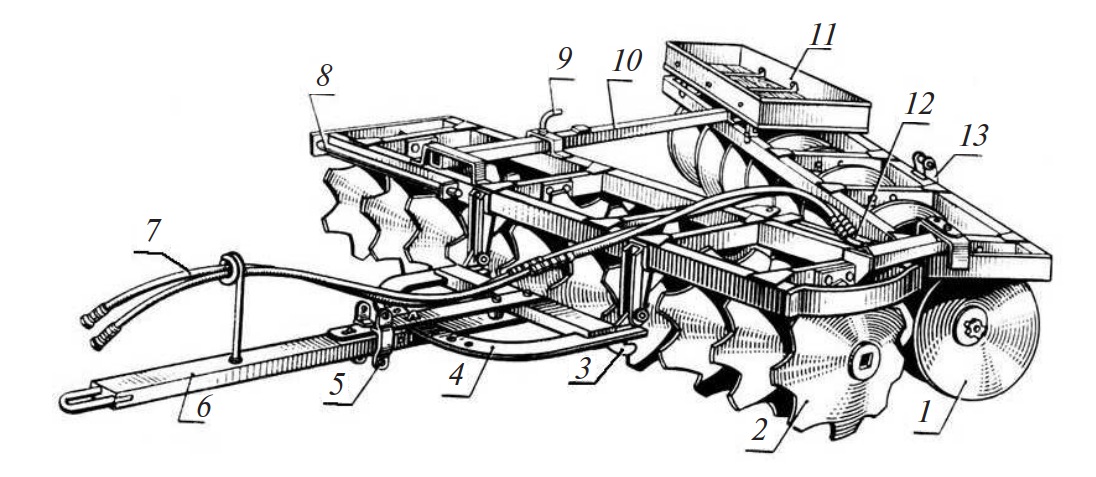

Борона дисковая садовая тяжелая Л-120 (БДСТ-2,5) (рис. 16) предназначена для глубокого рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях садов, а также для обработки почвы на открытых полях после уборки урожая. В рабочем положении борона является прицепным орудием, а для дальнего транспортирования переналаживается и навешивается на трактор.

Рис. 16. Борона дисковая садовая тяжелая Л-120 (БДСТ-2,5): 1, 2 – диски; 3 – крюк; 4 – сектор; 5 – кронштейн; 6 – прицепное устройство; 7 – рукава гидросистемы; 8, 13 – батареи; 9 – регулировочный механизм; 10 – брус; 11 – балластный ящик; 12 – гидроцилиндр

Борона состоит из двух дисковых батарей, смонтированных в форме буквы V. Диски 1 на передних батареях вырезные, предназначены для измельчения растительных остатков и заделывания их в почву. Диски 2 задних батарей могут быть вырезными и гладкими и производят дополнительное крошение и выравнивание почвы, исключая пропуск необработанных участков.

Регулировки. Глубина обработки (до 18 см) регулируется изменением угла атаки с помощью гидроцилиндра. Для установки батарей на необходимый угол атаки на брусе предусмотрено пять отверстий: четыре для установки соответствующего угла (12, 15 или 18°) в рабочем положении и одно для установки батарей в транспортное положение под углом 0°. Также для установки глубины обработки предусмотрены ящики для балласта.

Смещение бороны в сторону от оси трактора производят путем изменения расположения (влево или вправо) тяги прицепного устройства по сектору с отверстиями на расстояние до 2,5 м.

Дисковые бороны могут дополняться катком-выравнивателем, рыхлителями. Совмещение операций позволяет повысить качество обработки почвы и уменьшить число проходов агрегата по полю.

Лущильники используют для рыхления стерни на небольшую глубину с одновременным оборачиванием почвы с целью провоцирования всходов сорняков (эта операция называется лущением). При вспашке предварительно взлущенной почвы проросшие сорняки через 10–15 дней заделываются на большую глубину и там погибают.

Лущильники отличаются от дисковых борон тем, что имеют один ряд дисков. В ряде случаев для лущения используются дисковые бороны, чизельные культиваторы или комбинированные дисковые орудия (дискаторы).

Агротехнические требования к лущению стерни. Поля обрабатывают поперек направления движения уборочных агрегатов не позднее 2–3 дней после уборки урожая и за 12–14 дней до вспашки. Лущение стерни дисковыми лущильниками проводят на глубину 4–10 см. Отклонение средней глубины обработки от заданной допускается не более 2 см. Верхний слой почвы должен быть мелкокомковатым, а поверхность поля – слитной и ровной. Развальная борозда в стыке средних батарей не должна превышать глубину обработки.

3.3. Комбинированные дисковые орудия (дискаторы)

В зависимости от особенностей конструкции и изготовителя комбинированные дисковые орудия носят следующие названия:

- комбинированная дисковая борона;

- компактная дисковая борона;

- ротационный культиватор;

- стерневой культиватор;

- дисковый мульчирователь;

- дискатор.

Особенностями технологической схемы являются индивидуальная подвеска рабочих органов с расстановкой параллельными рядами; постановка дисков с углом атаки и углом крена; наличие щитков по крайним дискам; наличие выравнивателей-уплотнителей каткового типа.

Основные конструктивные параметры:

- рабочие органы – диски сферические сплошные или вырезные диаметром 410–610 мм;

- междисковое расстояние: 220–250 мм (двухрядные модели); 425–460 мм (четырехрядные модели);

- угол атаки дисков – 15–25°;

- угол крена – 20–35°;

- высота рамы – 800 мм;

- ширина захвата – 2,2; 3,0; 4,0; 4,5; 6,0; 10 м;

- уплотнители катковые – гладкие, решетчатые, шпоровые.

- глубина обработки:

-

-

- мульчирование – 3–5 см;

- лущение – 8–10 см;

- культивация – 10–16 см;

- обработка почвы с разуплотнением – 16–25 см;

-

-

- рабочая скорость – 8–15 км/ч;

- способ движения – челночный;

- расход топлива – 4,0–8,0 кг/га.

Агрегат дисковый почвообрабатывающий Lemken Rubin предназначен для обработки почвы на глубину до 12 см с измельчением пожнивных остатков и заделкой их в обрабатываемый слой почвы, полей после уборки зерновых, крупностебельных и технических культур, полей с сидератами, разделки пластов многолетних трав, а также предпосевной обработки почвы на глубину до 16 см. Выпускается в навесном (Lemken Rubin 9/300, АДПН-3) и прицепном исполнении (Lemken Rubin 9/600, АД-600 «Рубин») с шириной захвата 3 и 6 м соответственно. Агрегат АДПН-3 агрегатируется с тракторами Беларус-1522/2022, а АД-600 «Рубин» – с тракторами Беларус-3022/3522 и их модификациями. Производятся ОАО «Витебский мотороремонтный завод» и ОАО «Лидагропроммаш».

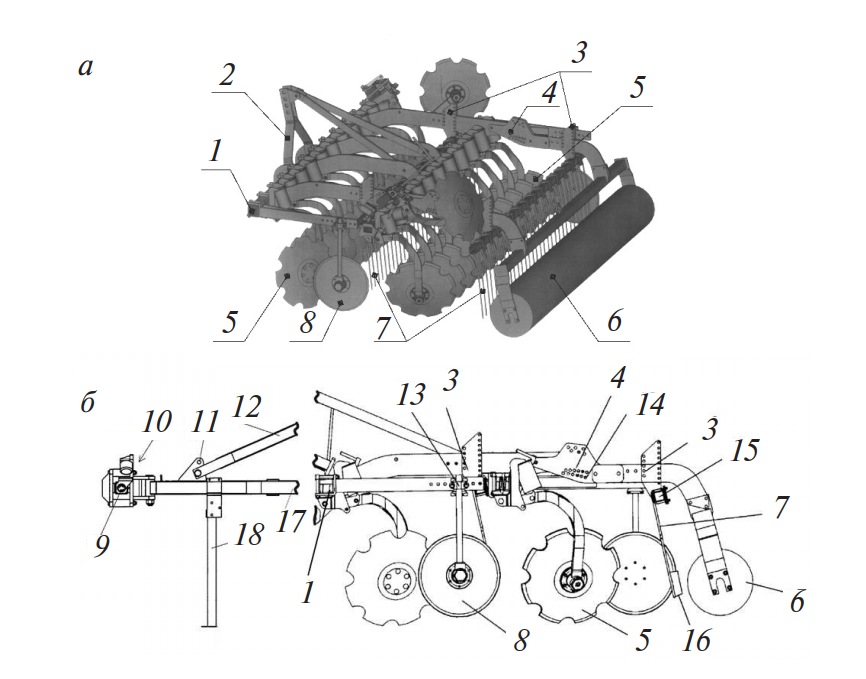

Агрегат Lemken Rubin 9 состоит из рамы, навесного устройства, двух рядов сферических вырезных дисков диаметром 610 мм и толщиной 6 мм, установленных на подпружиненных стойках, штригелей (отбойные решетки или граблины), катка прикатывающего, диска бокового ограничивающего, устройства регулирования глубины хода рабочих органов.

Рис. 17. Схема агрегатов дисковых почвообрабатывающих Lemken Rubin 9: а – навесной (АДПН-3); б – прицепной (АД-600 «Рубин»); 1 – рама; 2 – навесное устройство; 3 – устройство регулирования штригелей; 4 – устройство регулирования глубины хода рабочих органов; 5 – диск со стойкой; 6 – каток прикатывающий; 7 – штригели (отбойные решетки или граблины); 8 – диск боковой ограничивающий; 9 – ось навески; 10 – устройство ограничения угла откидывания; 11 – отверстие; 12 – распорка; 13 – зажимное устройство; 14 – регулировочные отверстия; 15 – брус; 16 – направляющие пластины; 17 – дышло; 18 – опора

При движении агрегата по полю вращающиеся диски разрыхляют и перемешивают слой обрабатываемой почвы, штригели в определенной степени выравнивают профиль почвы. Каток уплотняет взрыхленную почву.

При контакте с препятствием, например камнем, полусферические диски независимо друг от друга могут отклоняться вверх. Спиральные пружины сжатия служат для того, чтобы полусферические диски быстро возвращались в рабочее положение после преодоления препятствия.

Регулировки. Рабочая глубина хода сферических дисков спереди регулируется с помощью гидравлики трактора (прицепной агрегат), а сзади – перестановкой пальцев в отверстиях регулировочного механизма. Диапазон рабочей глубины от 4 до 12 см.

Передние и задние сферические диски, установленные наклонно, создают противоположные боковые силы, уравновешивающие друг друга. При этом может возникнуть боковой увод агрегата. У прицепного агрегата боковой увод устраняется путем подъема или опускания навески трактора, у навесного агрегата – изменением длины центральной тяги навески трактора:

- боковой увод вправо => удлинить тягу;

- боковой увод влево => укоротить тягу.

Положение боковых ограничивающих дисков регулируется с помощью зажимных устройств. Левый боковой ограничитель в рабочем положении должен находиться на высоте около 23 см от поверхности почвы, а правый боковой ограничитель – на высоте не меньше 14 см.

Положение штригелей устанавливается перестановкой пальцев в отверстиях регулировочного механизма как по расстоянию от сферических дисков, так и по высоте. Штригели располагают как можно ближе к сферическим дискам для увеличения эффекта выравнивания. Они не должны касаться поверхности почвы, а лишь крошить и целенаправленно укладывать срезанный слой почвы.

Угол установки направляющих пластин должен быть отрегулирован так, чтобы они заполняли почвой борозду, оставляемую задним левым сферическим диском. Направляющие пластины должны быть расположены немного ниже, чем зубья штригеля.

Зазор между чистиком и корпусом катка регулируется перемещением чистика в овальных отверстиях (если это предусмотрено конструкцией катка).

Давление прикатывающих катков на почву обычно изменяют пружинами или дополнительными прижимными устройствами.

У прицепного агрегата во время работы ходовая часть может быть слегка приподнята, из-за чего на катки оказывается дополнительное давление. Если давление оказывается слишком высоким и катки забиваются почвой или слишком глубоко в нее входят, рекомендуется опустить ходовую часть. В этом случае ходовая часть будет оставлять на поле следы, однако это не имеет большого значения по причине низкого веса. С навешенной или смонтированной рядной сеялкой ходовую часть можно только разгрузить, но не поднять.

В зависимости от исполнения гидравлического блока управления в сочетании с комбинированным седельным устройством настраивается сжимающая нагрузка на катки.

У навесного агрегата давление катков на почву изменяется путем изменения наклона центральной тяги навески трактора и перестановкой оси навески в одно из двух положений по высоте. При этом регулирующая гидравлика должна быть переключена на плавающее положение или смешанное регулирование.

Если центральная тяга навески трактора наклонена слишком сильно, ухудшаются втягивающие свойства ротационного культиватора, почва уплотняется слабо; при меньшем наклоне уплотнение почвы среднее; если верхняя тяга расположена горизонтально, уплотнение почвы сильное.

Возможно одно из двух положений оси навески по высоте: верхнее положение следует выбирать в тех случаях, когда требуется получить лучшее заглубляющее втягивание культиватора в почву и большее прикатывающее действие катков; нижнее положение – только в том случае, если катки нагружаются слишком большим давлением и из-за этого сильно забиваются почвой.

Предотвращение раскачивания навесного агрегата достигается выбором большей рабочей глубины либо более высокой рабочей скорости. Если это не приводит к успеху, центральную тягу навески трактора следует соединить с продолговатым отверстием навесного устройства.

Гидросистему трактора необходимо переключить на позиционное регулирование и при этом отрегулировать так, чтобы во время работы палец центральной тяги был расположен посередине продолговатого отверстия. Это предотвращает раскачивание агрегата во всех рабочих ситуациях независимо от рабочей глубины и рабочей скорости.

У навесного агрегата воображаемая точка пересечения нижних тяг должна находиться посередине между передней и задней осью трактора.

При подготовке к работе прицепного агрегата нижние тяги навески трактора должны быть заблокированы по бокам. Необходимо также заблокировать маятниковое компенсирующее устройство нижних тяг (продолговатые отверстия в боковых раскосах навески трактора), чтобы не нарушалась работа устройства ограничения угла откидывания. Ось навески требуется привести в верхнее или нижнее положение, для чего соединить распорку с верхним отверстием дышла. Нижнюю точку приложения тяговой силы следует выбирать для тракторов с гусеничным шасси или в случае слишком высокой разгрузки передней оси трактора. Если орудие плохо входит в грунт или трактор слишком сильно пробуксовывает, необходимо выбрать верхнюю точку приложения силы тяги.

Агрегат дисковый почвообрабатывающий Lemken Heliodor (АДГ-600 «Гелиодор») предназначен для обработки полей после уборки зерновых и технических культур, весенней обработки зяби, а также предпосевной обработки почвы.

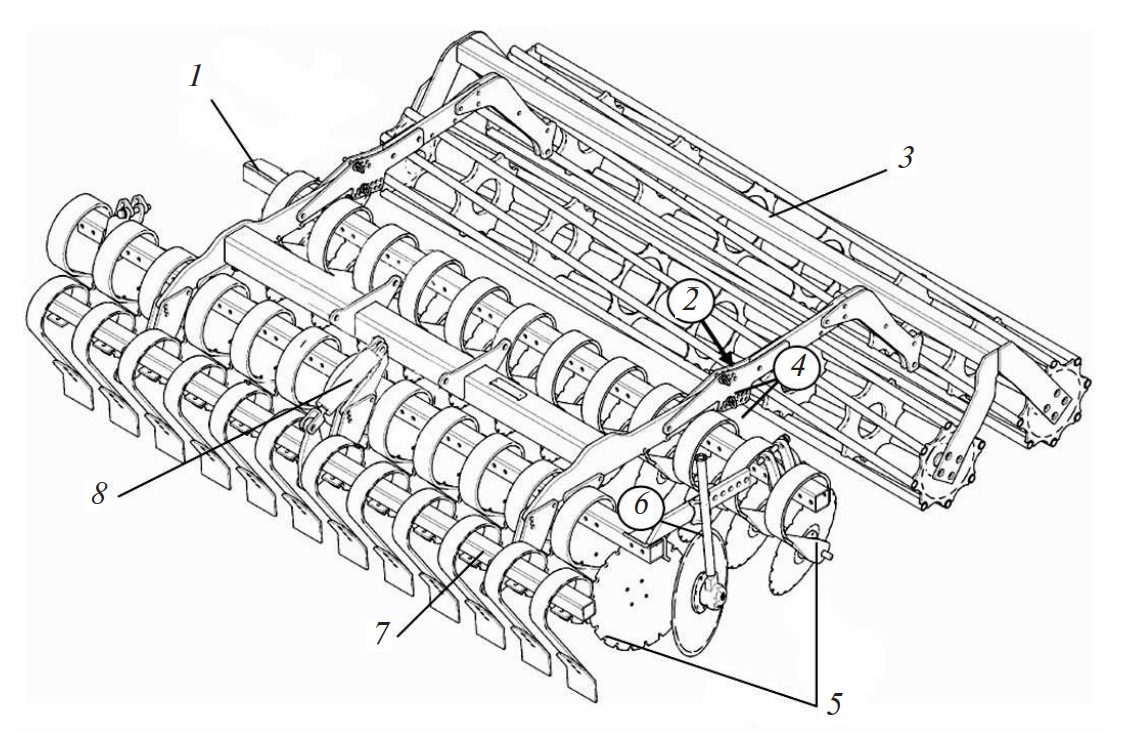

Схема агрегата Lemken Heliodor показана на рисунке 18. Агрегат состоит из основной двухсекционной рамы, двух секций (на рисунке показана левая секция), двух маркеров, гидросистемы, электрооборудования. Каждая секция состоит из двух рядов закрепленных отдельно друг от друга особо износостойких зубчатых полусферических дисков диаметром 455 мм и толщиной 5 мм. Каждый диск крепится на раме с помощью пластинчатой пружины. Одновременно пластинчатая пружина является автоматическим механизмом защиты от перегрузок. Дополнительно секция оснащена прикатывающим катком. Секции рамы с установленными на них узлами и деталями переводятся (складываются) в транспортное положение посредством гидросистемы агрегата.

Рис. 18. Левая секция агрегата дискового почвообрабатывающего Lemken Heliodor (АДГ-600 «Гелиодор»): 1 – рама; 2 – устройство регулирования глубины хода рабочих органов; 3 – катковая секция; 4 – регулировочные отверстия; 5 – диск со стойкой; 6 – диск боковой ограничивающий; 7 – планировочный брус; 8 – гидроцилиндр регулирования планировочного бруса

Дышло, транспортировочные колеса, гидросистема и основные регулируемые параметры аналогичны прицепному агрегату Lemken Rubin 9/600 (АД-600 «Рубин»), описанному выше. Особенностью конструкции является наличие планировочного бруса, зубья которого по углу наклона регулируются гидравлическим цилиндром. Предварительно они устанавливаются на расстоянии 3–4 см над поверхностью почвы. Точная регулировка выполняется на поле. Зубья планировочного бруса могут быть закреплены в трех различных положениях по высоте, например при износе дисков. Для этого существуют отверстия на кронштейне крепления бруса к раме. Наконечники зубьев при износе также могут быть передвинуты по изогнутой пружине. Для этого существуют дополнительные отверстия.

Основные неисправности дисковых орудий и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Возможные неисправности дисковых орудий и способы их устранения

неисправности

Отсутствие смазки в подшипниках батарей

Крайние диски средних батарей задевают один за другой

Недостаточен угол атаки Не отрегулирована батарея

Неправильная сборка

Устранить неправильность сборки