Мелиорация земель — работа с разными видами почвы

Определение мелиорации

Мелиорация представляет собой комплекс мероприятий, с помощью которых можно увеличить показатели урожайности земли. Это достигается с помощью особых хозяйственных, технических и организационных манипуляций. Соответственно, мелиоратор — это человек, который выполняет подобную работу. Комплекс мер, к примеру, может быть направлен на общее оздоровление почвы, которая сильно окислилась.

Примечательно, что мелиоративные мероприятия проводятся не только в промышленном садоводстве, но и любителями — владельцами дачных и приусадебных участков.

Гидромелиорация почвы

Эта самая популярная разновидность мелиоративных мероприятий. Она применяется и обычными дачниками, и в промышленных масштабах. Гидромелиорация способствует улучшению состояния земли с помощью воздуха или воды. Эта процедура в основном применяется для обработки слишком засушливых, эродированных и заболоченных участков. Самые востребованные виды гидромелиорации — противоселевые, противопаводковы, оросительные и осушительные работы. Широкая популярность этого направления обуславливается с доступностью применяемых ресурсов. В частности, воздух, тепло и вода — это основные элементы, определяющие качество почвы.

Особенности агролесомелиорации

Подобные мероприятия предполагают применение водорегулирующих и почвозащитных качеств лесных массивов. Если говорить простыми словами, то цель агролесомелиорации состоит в образовании барьеров для защиты. К примеру, антиэрозионная мелиорация предназначена для защиты земли от эрозионных процессов с применением лесных насаждений. В такой ситуации осуществляется высадка деревьев по берегам рек, в оврагах ямах. Другое направление — полезащитные работы, которые предназначены для защиты почвы от факторов техногенного, природного и антропогенного характера.

Химическая и тепловая мелиорация

Благодаря применению специальных средств улучшается состав земли. Эти меры предназначены для обработки изначально непригодного или малопригодного грунта. При мелиорации химического типа из почвы устраняются вредные для растений вещества. При этом земля насыщается полезными химическими соединениями. У этой мелиорации есть несколько подвидов:

Тепловая технология скорее относится к сезонным способам, так как ее применяют преимущественно зимой. Цель — утепление почвы. Перед сезоном заморозков проводятся мероприятия для увеличения температуры поверхностных и глубинных почвенных слоев, чтобы корневая система деревьев и иных растений была надежно защищена от морозов. Этого можно достичь разными методами.

Один из самых распространенных вариантов — добавление минеральной почвы. Классический способ тепломелиорации — мульчирование, которое предполагает раскладку компоста на поверхности. Это самое простое решение. В качестве сырья берутся опавшие листья, стружка, опилки и иные отходы.

Культуртехнические мелиоративные мероприятия

Эта разновидность обработки считается поверхностной, потому что она не предполагает изменение состава и структуры почвы. Все процедуры направлены на удаление чужеродных предметов с почвы. Это могут быть:

Чистка производится вручную или с применением специального оборудования. К примеру, культуртехнические мелиоративные мероприятия предполагают пескование и рыхление мотокультиваторами. Эта обработка повышает стойкость почвы перед вредителями и обеспечивает ей защиту от разрастания бурьяна.

Нюансы лесомелиорации

Использование лесных массивов может применяться и как отдельный способ мелиорации. Суть в том, что естественные и искусственные лесные массивы прекрасно регулируют водные стоки. Потому земля в лесах характеризуется высокой стойкостью к эрозийным процессам. Это свойство очень важно для многих сфер сельского хозяйства, где требуется водорегулирующий элемент. Лесомелиорацию можно назвать дополнительным фактором, позволяющим сформировать для земли постоянную гидротехническую среду.

Выбор технологии

Есть масса нюансов, от которых зависит использование того или иного вида мелиорации почв. Один из главных критериев выбора — состояние земли. Например, известкование и окисление осуществляются только в тех ситуациях, когда почва нуждается в восстановлении и дополнительном питании из-за сбившегося химбаланса. То есть, виды мелиоративных мероприятий подбираются в зависимости от текущей обстановки.

Не меньшим значением обладают и внешние факторы — климатические условия или наличие поблизости лесного массива также может скорректировать или расширить выбор. Кроме того, учитывается тип культурных растений, для которого нужны те или иные показатели грунта.

К примеру, используя высокопроизводительные агрегаты, сельскохозяйственные работники делают культивацию, орошение, удобрение, химическую обработку и многие иные мероприятия. Но не забываются и народные мелиоративные средства, среди которых расчистка, рыхление, мульчирование и иные виды обработки и защиты почвы.

Источник

Виды мелиораций. Мелиоративные мероприятия.

Мелиорация (улучшение) земель является важной составляющей природообустройства. Человек занимается мелиорацией постоянно, как только перешел к оседлому образу жизни. Мелиорация — это коренное изменение компонентов природы для повышения потребительской стоимости (полезности) земель. Мелиорация приводит к фундаментальному длительному изменению природных условий, сохраняющемуся десятки и сотни лет.

Так как мелиорация — это потребительская деятельность, то человек мелиорирует определенные территории, т. е. земли. Земля — это территория с угодьями (пригодная для какого-то использования), находящаяся в чьем-то пользовании, владении или собственности.

По своему назначению выделяют: земли сельскохозяйственного назначения, или сельскохозяйственные; лесного фонда; водного фонда; населенных пунктов; промышленности, транспорта, связи; оздоровительного, рекреационного, историко-культурного, научного назначения; обороны; государственного запаса.

Исходя из этого, различают: мелиорацию сельскохозяйственных земель («сельскохозяйственная мелиорация»), мелиорацию земель лесного, водного фондов, населенных пунктов и т. д.

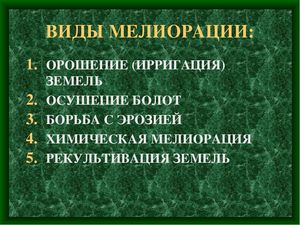

Существуют различные виды мелиораций. Они классифицируются по назначению и способу осуществления мелиоративных мероприятий. По назначению мелиорации бывают: оросительные, осушительные, опреснительные, противоэрозионные. Оросительные мелиорации заключаются в искусственном увлажнении почвы для повышения ее плодородия, осушительные – в удалении из почвы избытка воды, опреснительные – в удалении избытка вредных для с/х культур солей, противоэрозионные мелиорации направлены на сохранение почв от разрушения и смыва.

По способу осуществления мелиорации подразделяются на гидротехнические при строительстве гидротехнических сооружений – каналов, трубопроводов, водозаборов и др.; агротехнические – мелиоративная обработка почвы, кротование, профилирование поверхности почвы, снегозадержание; лесотехнические – посадки леса; химические – внесение в почву химических веществ (химмелиорантов) для улучшения ее свойств. Кроме того, различают культуртехнические мелиорации, которые заключаются в очистке поверхности почвы от древесно – кустарниковой растительности, мохового очеса, заравнивании ям, валов и куч, создании и окультуривании пахотного слоя почвы.

Гглавная цель мелиорации сельскохозяйственных земель — расширенное воспроизводство плодородия почвы.

Цель мелиорации сельскохозяйственных земель заключается в расширенном воспроизводстве плодородия почвы, получении оптимального урожая определенных сельскохозяйственных культур при экономном расходовании всех ресурсов, недопущении или компенсации ущерба природным системам и другим землепользователям.

При мелиорации земель другого назначения главная цель может меняться, но ограничения при ее выполнении все равно остаются.

На землях лесного фонда показатели мелиоративного режима в основном сводятся к созданию благоприятной влажности верхнего слоя почвы, глубины грунтовых вод и сроков затопления. На землях населенных пунктов, промышленности, транспорта прежде всего надо обеспечить требуемые глубины грунтовых вод для повышения несущей способности грунтов как оснований сооружений, функционирования подземных частей зданий и коммуникаций, санитарное состояние территории, не допускать накопления загрязняющих веществ в почвах, грунтах и водах, устранить негативное влияние минерализованных грунтовых вод (коррозионную опасность).

На землях водного фонда требования к мелиорации заключаются в улучшении свойств грунтов дна или ложа водоемов: форма поверхности (выравнивание берегов, засыпка ям), расчистка от растительности, перемещение скотомогильников, ликвидация свалок, выемка торфа, удаление загрязненного грунта, илистых отложений.

На землях рекреационного, историко-культурного и научного назначения показатели мелиоративного режима должны сводиться к санитарно-экологическим требованиям, обеспечению сохранности ценных природных и антропогенных объектов.

На мелиорированных землях строят инженерные мелиоративные системы , т.е. комплекс сооружений, устройств, машин и оборудования, предназначенных вместе с мероприятиями для регулирования показателей мелиоративного режима.

Состав мелиоративной системы зависит от вида мелиорируемых земель, совокупности регулируемых показателей мелиоративного режима. В общем, мелиоративная система включает регулирующие элементы, непосредственно осуществляющие мелиоративные воздействия, проводящие и ограждающие элементы, источники привлекаемых ресурсов, например воды, приемники технологических сбросов с мелиорируемой территории (дренажные воды, вредные вещества, наносы и т. п.). Помимо этого в состав системы входят объекты энергетического обеспечения, дороги, сооружения; средства контроля, связи и управления.

Источник

6 видов мелиорации почв и определение понятия, как выбрать мероприятие

Мелиорация земель представляет собой разновидность работ, проводимых для улучшения почвы и ее отдачи, чтобы получить выгоду для людей. В основном, такого рода работы имеют отношение к сельскому хозяйству и сегодня уже применяются в ландшафтном дизайне, потому в данном виде тратятся очень большие средства и используются разные способы. Среди них особое место занимает обогащение почвы. Также работы проводятся для того, чтобы сделать почву пригодной. На такой почве вы можете смело высаживать различные сорта редких растений, а также обустроить красивый огород. Работы также включают выравнивание территории. Очень популярны такие виды работ в нашей стране.

Но запомните важный момент: осушение грунтов и мелиорация участков — это разные методы, которые не имеют ничего общего.

Виды мелиорации

В зависимости от типа почв выбирается необходимый вид мелиорации. Работы по улучшению почв делятся на следующие виды:

- воздействие на почвы с нарушенным водным режимом или гидромелиорация;

- защита сельскохозяйственных земель от эрозии или агролесомелиорация;

- комплекс, направленный на изменение механического состава почвы – культуртехническая мелиорация;

- обработка земель для изменения химического состава почвы, то есть химическая мелиорация.

Известкование почвы

Один из методов мелиорации, который, впрочем, имеет немало ограничений и рекомендуется к применению только в определенных условиях севооборота. Какие почвы требуют известкования? Данная процедура проводится на кислых почвах, которые также подвергаются интенсивному возделыванию под зерновые сорта растений. При этом на сильнокислотных почвах мелиорация такого типа может рассматриваться и как фактор защиты окружающей среды, что обусловлено снижением антропогенной нагрузки на природу. Если говорить о технологическом аспекте, то известкование действует как средство компенсации потерь магния и кальция в составе почвы в целях предупреждения подкисления и ухудшения питательного режима растений.

Данная технология используется не только крупными агротехническими предприятиями, но и мелкими фермерами и дачниками. Специалисты рекомендуют улучшать баланс кислотности на участке за счет внесения гашеной извести пушенки, которую получают в результате переработки мела и известняка. Внесение данного наполнителя производят осенью или весной в процессе перекапывания. Повторяется данная процедура раз в несколько лет.

Гидромелиорация

Основные работы относятся к орошению или осушению территорий.

Орошение требуется для областей с засушливым климатом, слишком глубоким залеганием грунтовых вод, отсутствием природных водоемов. Используются оросительные системы двух типов – дождевальные установки и капельный полив.

Применение дождевальных установок требует большого объема воды, так как часть ее испаряется; система капельного полива прокладывается внутри почвы, вода поступает к корням растений.

Рис. 1. Орошение полей дождевальной установкой.

В осушении нуждаются территории с высоким стоянием грунтовых вод, заболоченные из-за неправильной подготовки строительных работ, паводковые участки. Обычный способ осушения – это устройство дренажных канав. При интенсивной обводненности в почву укладываются дренажные трубы, по которым вода удаляется из почвы и стекает в канавы.

Гипсовая мелиорация

Даже на кислых почвах не всегда оправдывает себя операция известкования, не говоря о том, что и растениям далеко не во всех случаях требуется слабокислая реакция от питающей среды. В зонах, где доминируют щелочные и нейтральные почвенные среды, вместо известкования применяется гипсование. В России данный подход успешно используют в Западной Сибири и Казахстане. В условиях резкого подщелачивания необходимо добавление органических удобрений, и уже как радикальный способ стимуляции свойств питающей среды применяется химическая мелиорация гипсованием. Достигаемый таким способом эффект выражается в образовании нейтрального сульфата натрия, который при относительно небольшом содержании в почве не вредит растениям. При сбалансированном орошении удается вывести остатки натрия. Для культур, которые чувствительны к балансу кальция в минеральной базе почвы, гипсование в несколько раз увеличивает урожайность.

Агролесомелиорация

Мелиоративные работы направлены на высадку почвозащитных культур вокруг пашен и пастбищ (лесозащитные полосы) и закрепление склонов оврагов, речных берегов, дюн и барханов с помощью особых видов трав и кустарников.

Рис. 2. Лесозащитные полосы.

В настоящее время для закрепления склонов используются противоэрозионные маты различной конструкции.

Особенности мелиорации на солонцовых почвах

Наличие солонцовых пятен на поверхностях пашен свидетельствует о деградации плодородного слоя и обуславливает необходимость применения специальных восстановительных мер. В их числе и химические методы мелиорации, которые имеют превосходство перед агробиологическим подходом к решению проблемы распространения солонцов. Это связано с тем, что для самомелиорации обычно не хватает кальциевых солей, что требует подключения специальных средств именно химической регуляции. Кроме того, альтернативные виды мелиорации наподобие комплексных и гидротехнических методов оказываются малоэффективными в условиях высокого увлажнения почвы, так как производные продукты их реакций быстро вымываются. Что касается химического подхода к мелиорации, то он в данном случае представляет собой набор мер по регуляции щелочности и солонцеватости почвы путем изменения концентрации магния и натрия. Но и эта группа методов реализуется разными способами.

Мелиорация в России

В России с 2014 по 2021 годы действует федеральная программа по мелиорации земель, которая включает все виды мелиорации. Направлена на возвращение в оборот заброшенных сельхозугодий, улучшение используемых площадей для обеспечения продовольственной безопасности страны.

К видам мелиоративных почв относятся истощенные почвы южной полосы, необрабатываемые сельхозугодья средней полосы, неиспользуемые поля северных областей (Вологодская, Архангельская области, Карелия).

Мелиорация земель: земельно-правовой, аграрно-правовой и цивилистический подходыЕлена Пышьева, 2021

§ 1. Понятие мелиорации земель в праве и ее отграничение от иных мер

Использование земли как важнейшего компонента природной среды при осуществлении различных видов хозяйственной и иной деятельности (сельскохозяйственное производство, строительство зданий, строений, сооружений, добыча полезных ископаемых и т. д.) неизбежно приводит к ухудшению ее состояния. В отдельных случаях такая деятельность влечет за собой истощение или даже полную деградацию земель. Подобные негативные последствия определяются субъективными факторами, всецело зависящими от деятельности как отдельного человека, так и общества в целом. Однако, кроме антропогенного воздействия, на состояние земель могут оказывать отрицательное влияние и объективные факторы, не зависящие от воли человека, — природные явления (например, засуха, наводнение, водная и ветровая эрозия).

Для того чтобы предотвратить данные негативные процессы, снизить размер причиненного ими вреда земле или ликвидировать их последствия, проводится мелиорация земель (далее также — мелиорация).

Под ней согласно ст. 2 Закона о мелиорации[4] понимается коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. При этом данный перечень мероприятий является открытым, поскольку включение в него всех мероприятий невозможно и нецелесообразно в связи с тем, что любое определение должно отражать лишь существенные признаки исследуемого явления, позволяющие отличить его от иных явлений.

Земельный кодекс Российской Федерации[5] (далее — ЗК РФ) в. ст. 13 относит к мероприятиям по охране земель не саму мелиорацию, а сохранение достигнутого уровня мелиорации земель. Однако данное утверждение трудно признать верным, поскольку последнее, как представляется, является скорее целью государственной политики в области мелиорации земель. Кроме того, ее осуществление выступает одним из средств интенсификации сельского хозяйства, создания и поддержания экономического (искусственного) плодородия почв[443], а также обеспечения устойчивости землепользования в интересах настоящего и будущего поколений.

Следует отметить, что мелиорация земель представляет собой лишь один из видов мелиораций. В общей сложности в мелиоративной практике их насчитывается более 85 видов[6]. Выделяют также мелиорацию рек, озер, песков, охотничьих угодий, климата, тепловую, биологическую, ландшафтную мелиорацию и др. Однако из всех этих видов[7] подробному и специальному правовому регулированию подвергается именно мелиорация земель, которая и будет составлять предмет настоящего исследования. Это объясняется оказываемым ею сильным воздействием на земли и окружающую среду в целом и, как правило, ее высокой капиталозатратностью.

Как указывается в специальной литературе, на территории России большинство земель нуждаются в проведении тех или иных видов мероприятий по их улучшению[8]. Это обусловлено, во-первых, географическим положением государства и связанными с этим природно-климатическими особенностями, вследствие чего значительная часть земель располагается в зоне рискового земледелия[9]; во-вторых, увеличивающимися с каждым годом масштабами антропогенных нагрузок на окружающую среду, влекущими негативные изменения как в ней самой в целом, так и в отдельных ее компонентах, одним из которых выступает земля.

Так, по данным Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в. 2015 г.[10], опустыниванием охвачено более 100 млн га земель на территории 27 субъектов Российской Федерации, водной эрозии подвержено 17,8 % площади сельскохозяйственных угодий, ветровой — 8,4 %, переувлажненные и заболоченные земли составляют 12,3 %, засоленные и солонцеватые — 20,1 % сельскохозяйственных угодий, площадь нарушенных земель равна 1037 тыс. га.

Вместе с тем проблемы мелиорации земли стали привлекать пристальное внимание ученых-юристов и получили самостоятельное правовое исследование только во второй половине XX в. в связи с тем, что прогрессировавшее в то время ухудшение состояния земель ввиду их экстенсивной эксплуатации выдвинуло перед государством на первый план задачу заботы о состоянии земельных ресурсов, повышении их качественных характеристик. До этого периода связанные с ней проблемы были предметом изучения преимущественно неюридических наук — сельскохозяйственных и технических.

Несмотря на имеющееся законодательное закрепление определения мелиорации земель, на практике не всегда удается провести ее отграничение от иных мер, в том числе от прочих мер по охране земель, что вызывает коллизии, а порой ведет к неблагоприятным юридическим последствиям. Как справедливо указал Г.С. Башмаков, «чем больше правовых явлений объединено в одно правовое понятие, тем хуже… становится обычно правовое регулирование объединенных явлений. Разграничение, дробление понятий — проверенный путь к лучшему правовому урегулированию»[11].

Учитывая это, для уяснения сущности правового понятия «мелиорация земель» и отграничения его от иных, схожих правовых понятий проведем его анализ. Термин «мелиорация земель» (от лат. «melioration» — «улучшение») в России впервые появился в 1883 г. в сделанном В.А. Левшиным переводе книги немецкого агронома А.Д. Тэера[12]. Тем не менее в российском законодательстве и доктрине он стал употребляться гораздо позже.

На протяжении всей истории российской государственности для обозначения вкладываемого в него смысла применяли различную терминологию: «поправление полей» (XVIII в.), «исправление земли» (начало XIX в.), «земельные улучшения» (конец XIX — начало XX в.)[13]. Термин «мелиорация земель» в том значении, в котором он употребляется в законодательстве в настоящее время, утвердился в России только в начале XX в. и стал использоваться в рамках советской правовой системы. Первоначально мелиорация была ориентирована на требования сельского хозяйства, но со временем сфера ее применения расширилась. Понятийно-смысловое содержание обозначающего термина также со временем стало шире, в него вкладывались все новые значения. Происходил постепенный переход от более узкого понимания мелиорации земель (как орошения, осушения, обводнения)[14] к более емкому, следствием чего становилось раздвижение смысловых границ термина, включающего в себя всю совокупность мероприятий, приводящих к коренному улучшению земель.

Первая попытка дать доктринальное определение мелиорации земель была предпринята в 1927 г. ученым-мелиоратором А.Н. Костяковым, являющимся основоположником отечественной науки о мелиорации земель. Под ней он рассматривал «глубокое (прочное, длительное, коренное) изменение компонентов природы для повышения потребительской стоимости (полезности) земель»[15]. Позднее им была дана более развернутая и уточненная дефиниция мелиорации применительно к ее разновидности — сельскохозяйственной мелиорации: она представляет собой «систему организационно-хозяйственных и технических мероприятий, имеющих задачей коренное улучшение неблагоприятных природных (почвенных, климатических, гидрологических) условий мелиорированных территорий путем надлежащего изменения и регулирования их водного и связанного с ним воздушного, пищевого и теплового режимов…»[16].

В правовой научной литературе также прослеживается деятельностный подход к объяснению анализируемого понятия, ставшего предметом исследования ученых-юристов только начиная с 1950-х гг. Так, О.С. Колбасов, исходя из того значения, которое имеет мелиорация в сельском хозяйстве, понимал под ней «систему производственных мероприятий с целью улучшения состояния земли как производительной силы в сельском хозяйстве»[17].

Т.В. Епифанова, Н.Г. Романенко трактуют мелиорацию земель как «коренное улучшение природных условий сельскохозяйственных угодий»[18], распространяя, таким образом, данное понятие лишь на сельскохозяйственные угодья, занимающие, несомненно, ключевую роль в составе земель сельскохозяйственного назначения. Однако ими состав данной категории земель не исчерпывается. Другие составляющие ее земли имеют также большое значение в сельском хозяйстве, и их тоже необходимо улучшать (например, земли, занятые защитными лесными насаждениями). Причем в приведенном определении подчеркивается, что улучшаются не земли как таковые, а природные условия, в которых находятся сельскохозяйственные угодья.

Более широкую трактовку понятия «мелиорация земель» по сравнению с вышеуказанными дефинициями ученых-юристов дал А.А. Забелышенский. Он распространил ее не только на земли сельскохозяйственного назначения, но и на другие категории земель. Под указанным понятием он подразумевал «совокупность организационно-хозяйственных и технических мероприятий, направленных на коренное улучшение состояния земель как операционного базиса всякой деятельности и главного средства производства в сельском хозяйстве»[19]. Аналогичного мнения придерживался и В.П. Балезин[20].

Л.Н. Мороз, давая общее определение мелиорации, несколько расширительно толкует это понятие. Под ней он понимает «совокупность организационно-хозяйственных, технических и расчетно-кредитных мероприятий, направленных на любое улучшение состояния участков земель, вод, других природных ресурсов или комплексов как операционного базиса и средства производства в соответствующих отраслях или иных сферах деятельности»[21]. Включение автором в состав мелиорации расчетно-кредитных мероприятий является, как нам представляется, ошибочным, поскольку последние, изначально существуя в рамках финансовых отношений, могут возникнуть, как и во многих других сферах, в сфере мелиорации. Здесь они носят вспомогательный характер, создают организационные предпосылки осуществления коренного улучшения природных ресурсов, в том числе земель, и компонентов и как таковые на их качество не влияют.

Рассматривая проблемы улучшения природных ресурсов и заключения связанных с ними гражданско-правовых договоров, Л.Н. Мороз отмечает, что не надо делать акцент на коренном улучшении, поскольку это может привести к исключению из состава мелиорации незначительных по объему и стоимости работ, как это произошло с культуртехническими мероприятиями[22]. Данная позиция, по нашему мнению, является необоснованной по ряду причин. Во-первых, если мелиоративным мероприятием признавать всякое проведенное улучшение земель, в том числе такое, результаты которого носят кратковременный характер и которое необходимо выполнять систематически, то будет невозможно отграничить его от иных предусмотренных законодательством мероприятий по охране земель в силу того, что признак коренного улучшения является ключевым, следовательно, мелиоративными мероприятиями в таком случае будут считаться любые мероприятия по охране земель, что является недопустимым. Во-вторых, культуртехнические работы всегда входили в состав мелиоративных, однако государство задействовало их по сравнению с водными мелиорациями в гораздо меньших объемах.

В.Н. Бохуров комплексно исследовал один из видов мелиорации земель — осушительную мелиорацию. Ее он определял как «сложный комплекс мероприятий, направленных на урегулирование водного режима мелиорируемых земель в целях создания благоприятных условий для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур»[23].

Исходя из проведенного анализа определений понятия «мелиорация земель», можно заключить, что в юридической литературе сложилось два подхода к его определению: широкий и узкий. Согласно широкому подходу под данным видом хозяйственной деятельности понимается проведение организационно-хозяйственных, технических мероприятий на любых категориях земель с целью их коренного улучшения (И.А. Иконицкая, Л.Н. Мороз и др.). Узкий подход предполагает выполнение таких мероприятий только на землях сельскохозяйственного назначениях, в первую очередь на сельскохозяйственных угодьях (В.Н. Бохуров, Т.В. Епифанова, О.С. Колбасов, Н.Г. Романенко, Н.И. Титова и др.)[24].

Наряду с рассмотрением мелиорации земель как вида хозяйственной деятельности в научной юридической литературе ее относят также к одной из функций управления в области использования и охраны земель[25]; в специальной мелиоративной литературе ее причисляют к отрасли народного хозяйства[26], подотрасли сельского хозяйства[27].

Дискуссия о том, на каких землях должна осуществляться мелиорация, первоначально возникла в советской земельно-правовой литературе. Причиной этому послужила существовавшая тогда неопределенность правовых предписаний в данной области общественных отношений, когда не было закреплено в нормативно-правовых актах легальное определение понятия мелиорации земель. Спор отчасти разрешился с принятием в 1996 г. Закона о мелиорации, в котором была впервые закреплена дефиниция рассматриваемого нами понятия[28], распространяющегося на земли всех категорий (ст. 2). Хотя, исходя из анализа ст. 1 этого Закона, определяющей задачи мелиорации земель, видно, что они имеют ярко выраженную направленность на решение проблем, возникающих в сельском хозяйстве[29]. Это объясняется недостаточной разработанностью данного понятия применительно ко всем категориям земель. Однако в отношении иных категорий земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, первичными нормами согласно абз. 2 ст. 4 рассматриваемого Закона будут нормы, содержащиеся в лесном, земельном законодательстве Российской Федерации. Закон о мелиорации к ним будет применяться только в той мере, в какой это не противоречит лесному и земельному законодательству.

На наш взгляд, осуществление мелиоративных мероприятий только на землях сельскохозяйственного назначения противоречило бы закрепленному в ЗК РФ принципу приоритета охраны земли перед использованием ее в качестве недвижимого имущества, предполагающего охрану всего земельного массива России и «реализующего экологическую функцию права»[30]. Однако преимущественное внимание нами будет уделяться правовым проблемам, возникающим при проведении мелиорации на землях сельскохозяйственного назначения. Ее осуществление именно на этих землях имеет первостепенное значение для общества и государства, и проводится она на них вследствие этого в значительно больших объемах, чем на землях иных категорий.

Вместе с тем установленная Законом о мелиорации дефиниция не лишена недостатков. Она является не совсем удачной и корректной с юридико-технической точки зрения. Исходя из ее буквального толкования, следует, что мелиорация представляет собой не саму деятельность, что является общепринятым, а результат такой деятельности (коренное улучшение земли), на который направлены проводимые соответствующие мероприятия и который выступает следствием целенаправленного воздействия человека на землю. Следовательно, под мелиорацией земель следует понимать соответствующее мероприятие (совокупность мероприятий), приводящее к коренному улучшению земель (участков земли).

В законодательстве отдельных зарубежных государств, наряду с анализируемым нами термином, употребляется и иная терминология. Так, в германском и швейцарском законодательстве используются два термина, являющиеся синонимами: «мелиорация земель» (Melioration der Flächen) и «земельные улучшения» (Bodenverbesserungen). В швейцарской правовой литературе, в которой одновременно со швейцарским законодательством исследуется близкое к нему законодательство Германии и Австрии, также указывается на идентичность и взаимозаменяемость этих терминов[31]. Однако, по нашему мнению, суть мелиорации земель отражает именно указание на коренное улучшение. Понятие «земельные улучшения» является более широким, включающим меры, которые могут привести к любому улучшению земель, а не только к коренному.

Коренное улучшение земель является главным признаком рассматриваемого нами явления, отличающим его от всех иных мер, оказывающих воздействие на земли. Таким признаком не обладают так называемые временные мероприятия (например, продольная распашка земель, углубление пахотного слоя), которые не обеспечивают долгосрочного эффекта и требуют систематического проведения. В отличие от них мелиорация приводит «к фундаментальному, длительному изменению природных условий, сохраняющемуся десятки и сотни лет»[32].

Данные факты необходимо учитывать в правоприменительной деятельности, в противном случае это может привести к негативным юридическим последствиям. Так, признание уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации работ по вспашке или углублению пахотного слоя, указанных в подаваемых сельхозтоваропроизводителем документах, в качестве мелиоративных мероприятий будет являться основанием для предоставления предусмотренных региональной целевой программой субсидий на возмещение затрат на проведение мелиоративных мероприятий. А поскольку результаты таких работ, в отличие от мелиорации земель, не сохраняются длительное время, а имеют временный характер и, следовательно, на их проведение не предусматривается выделение средств из государственного бюджета, то и использование предоставленных субсидий будет признаваться нецелевым.

В связи с этим, по нашему мнению, следует различать мелиоративные мероприятия как меры по охране земель (ст. 13, 14 ЗК РФ), в том числе от наводнений[33] и подтоплений, и мелиоративные мероприятия в смысле, вкладываемом в них Федеральным законом от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»[34] (далее — Закон об обеспечении плодородия земель).

В отличие от ЗК РФ указанный Закон относит мелиоративные мероприятия, наряду с агротехническими, агрохимическими и иными, не к мерам по охране земель, а к мерам по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Их целью является не только сохранение почв, но и повышение плодородия, что может вместе с тем достигаться вопреки требованиям охраны земель. При этом повышение плодородия почв согласно толкованию ЗК РФ не относится к мерам по охране земель[35], поскольку имеет целью увеличение экономической эффективности, полезности земель, а не непосредственно их охрану. К тому же это соответствует и общепринятому подходу, сложившемуся в доктрине земельного права, согласно которому понятие «правовая охрана земель» включает в себя правовые средства, направленные на сохранение, восстановление и улучшение земель[36]. Однако на практике они не всегда могут быть разграничены, совмещая порой в себе эти цели.

Ключевым признаком мероприятий по воспроизводству плодородия земель, на который указывается в их легальном определении, является систематичность проведения. Применительно же к мелиорации земель как деятельности по охране земель этот признак противоречит самому назначению данной меры, поскольку для нее характерна именно длительность сохранения произведенных результатов.

Исходя из мелиоративной практики, следует, что признаку систематичности, постоянства в большей степени из всех мелиоративных мероприятий отвечают лишь осушительные и оросительные мероприятия, посредством проведения которых постоянно обеспечивается необходимый водный, питательный и иной режим почв. Это дает основание говорить о них как о мерах по повышению плодородия почв.

В связи с этим нельзя отождествлять понятия «охрана земель» и «повышение плодородия почв»[37]. Если охрана земель направлена на восстановление и сохранение земель независимо от их категории, обеспечивая этим достижение положительного экологического эффекта, то повышение плодородия почв, являясь частью деятельности по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, направлена на создание устойчивого экономического эффекта посредством увеличения урожайности сельскохозяйственной продукции на землях сельскохозяйственного использования.

Следовательно, мелиорация земель как вид хозяйственной деятельности является не только мерой по охране земель, но и мерой по повышению плодородия почв используемых в сельском, равно как и в лесном, хозяйстве земель. На практике же мелиорация зачастую выступает одновременно и в первом, и во втором качествах. Более четкому разграничению таких мер на практике могло бы способствовать наиболее полное отражение сведений о земельных участках (например, об их фактическом использовании) в Едином государственном реестре недвижимости. Однако этого в законодательстве пока не предусматривается.

Такое двойственное назначение мелиорации земель должно учитываться в земельном и ином законодательстве и праве, где в настоящее время сложился к ней односторонний подход: в земельном законодательстве — как к мере по охране земель, в аграрном — как к мере по повышению плодородия почв. Так, в Законе о мелиорации, рассматривающем мелиорацию земель в первую очередь в качестве меры по повышению плодородия почв, следует закрепить норму об обязательности проведения экологической экспертизы проектов мелиорации земель, которой подлежат согласно ЗК РФ проекты мероприятий по охране земель, на предмет соответствия их установленным законодательством экологическим требованиям.

Особое значение в контексте рассмотрения мелиорации земель как сильного природопреобразующего фактора приобретает вопрос о зависимости ее от рационального использования земли. В научной литературе[38] неоднократно обращалось внимание на существующую взаимосвязь понятий «рациональное использование земель» и «охрана земель». Причем «рациональное использование земель» является более широким понятием и включает в себя меры по их охране. Из указанной посылки просматривается тесная взаимосвязь между мелиорацией земель и их рациональным использованием, поскольку в процессе осуществления мелиоративных мероприятий происходит использование того или иного участка земли, которое должно быть рациональным, то есть эффективным, разумным, неистощительным. В ходе такого рационального использования и осуществляется охрана земли, что делает эти понятия неотделимыми.

Таким образом, невозможно рационально использовать землю, не охраняя ее, так же как невозможен и обратный процесс — охранять землю, используя ее нерационально.

Однако необходимо учитывать, что, будучи сильно природо-преобразующим мероприятием (мероприятиями), мелиорация земель, осуществляемая в первую очередь в целях увеличения урожайности сельскохозяйственной продукции, в то же время может привести и к пагубным экологическим последствиям, а в отдельных случаях — к экологической катастрофе. Именно поэтому при ее осуществлении необходимо руководствоваться разумными, научно обоснованными приемами, выработанными в результате многолетней практики. Одним из правовых механизмов, который позволяет обеспечить безопасность проводимых работ, несущих в себе потенциальную экологическую опасность, выступает проведение экспертизы проектной документации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (ст. 49 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство объектов мелиорации земель. РД-АПК 3.00.01.002-02»[39], утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, к объектам мелиорации земель относятся мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения, земельные участки, а также земельные массивы, на которых выполняются различные мелиоративные мероприятия. Вместе с тем, учитывая комплексный подход к использованию и охране природных ресурсов, данная Инструкция не отражает в полной мере всех объектов такой деятельности.

При использовании земель в сельском, лесном хозяйстве, при котором необходимо в первую очередь уделять внимание сохранению и повышению плодородия почв, непосредственным объектом воздействия мелиорации выступает не вся земля, а ее верхний плодородный слой — почва, являющаяся самостоятельным объектом правовой охраны[40]. На несельскохозяйственных землях, в отличие от сельскохозяйственных, плодородие почв, напротив, не имеет такого решающего значения[41]. Здесь земли служат прежде всего в качестве пространственного базиса для размещения зданий, строений и сооружений. Именно поэтому в этом случае мелиоративные мероприятия оказывают воздействие преимущественно не на почвы, а на земли, улучшая их (например, использование осушительных сооружений при защите подземных частей зданий и сооружений, при строительстве дорог, аэродромов, в парках, на торфоразработках[42]).

В научной литературе встречается и более узкая точка зрения, заключающаяся в том, что мелиорация воздействует только на почвы (Г.В. Добровольский, Ф.Р. Зайдельман, Н.Н. Новицкая и др.)[43]. Однако данная позиция охватывает достаточно небольшую область общественных отношений, поскольку ее авторы исходят из использования мелиоративных мероприятий только в сельском хозяйстве, выполнение же их в иных отраслях народного хозяйства учеными необоснованно не берется в расчет.

Вместе с этим необходимо учитывать, что мелиоративные мероприятия создают благоприятные условия и для сопредельных с мелиорируемыми землями природных объектов и ресурсов (недр, вод, включая подземные, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, прилегающих земель), а также для агроландшафтов в целом как комплексных объектов, что, однако, не всегда может быть благоприятным. Это обуславливается всеобщей взаимосвязью, взаимозависимостью природных объектов и ресурсов.

Таким образом, анализируемая нами деятельность, являясь видом специального природопользования, предполагает прежде всего следование комплексному подходу к охране окружающей среды, исходящему из необходимости охраны при осуществлении права пользования конкретным природным ресурсом, а именно землей, не только этого природного ресурса, но и сопредельных с ним природных ресурсов[44]. Причем такое комплексное природопользование должно наносить наименьший ущерб другим природным ресурсам[45].

В ныне действующем законодательстве содержатся императивно установленные экологические требования[46], учитывающие такое влияние. Их законодательное закрепление имеет весьма прогрессивное значение и во многом обусловлено теми неблагоприятными последствиями, к которым ранее привели непродуманные действия в мелиоративной сфере (например, осушение Полесских болот, усыхание Аральского моря).

Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, что в качестве непосредственных объектов мелиорации земель выступают земли (земельные, лесные участки), в том числе почвы, мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения, защитные лесные насаждения, в качестве опосредованных — атмосферный воздух, недра, водные объекты, растительный и животный мир, агроландшафты. В связи с тем что значительная часть возникающих проблем связана с установлением правовых режимов таких объектов мелиорации, как мелиорируемые, мелиорированные земли, мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения, последние будут подробно исследованы нами в главе 2 настоящей монографии.

Мелиоративные мероприятия имеют экологическое, экономическое и социальное значение, поскольку они направлены, во-первых, на сохранение земель и почв, восстановление загрязненных земель, в том числе подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению, обеспечивая этим экологическую безопасность; во-вторых, на повышение плодородия почв для увеличения урожайности сельскохозяйственной и лесной продукции; в-третьих, на предотвращение неблагоприятного воздействия загрязненных земель на здоровье человека.

Назначение мелиорации земель позволяют раскрыть стоящие перед ней цели и решаемые задачи, выступающие правовым ориентиром и показателем эффективности действия права. Они, отражая злободневные общественные потребности и стремления, прежде всего «ориентируют на те ценности, которые лежат в основе правовой политики государства»[47]. При этом, говоря о разделении целей и задач мелиорации, следует согласиться с мнением о том, что в цели непосредственно сосредотачивается глобальное предназначение той или иной деятельности или общественного явления, а в задачах — путь, тактика достижения указанной цели[48]. Как верно отмечает Ю.А. Тихомиров, «целеполагание — исходный пункт, своего рода старт правового регулирования… с которым связано и предвидение результатов правового воздействия на общественные отношения»[49].

Однако, принимая во внимание всю важность закрепления целей в нормативно-правовом акте для обеспечения эффективного правового регулирования общественных отношений, непосредственного отражения в законодательстве о мелиорации земель они не получили, но они могут быть выведены путем его системного толкования. К целям мелиорации, как нам представляется, следует отнести обеспечение сохранения и повышения плодородия почв, восстановления земель, подвергшихся нарушению, деградации, иным негативным явлениям, и предотвращения негативных воздействий на земли, включая почвы. Отразить эти цели как исходные, ключевые положения, по нашему мнению, следовало бы не в виде отдельной статьи, а в самом законодательном определении понятия «мелиорация земель», выполняя, таким образом, функцию квалифицирующего признака, позволяющего отграничить мелиорацию от иных мероприятий. Это также будет способствовать облегчению понимания правоприменителем смысла этого понятия и систематизации законодательства о мелиорации земель.

В отличие от целей основные задачи мелиорации земель прямо перечислены в ст. 1 Закона о мелиорации. К таковым относятся: повышение продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечение гарантированного производства сельскохозяйственной продукции, создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель, а также формирование рациональной структуры земельных угодий. Несмотря на то что эти задачи главным образом ориентированы на решение проблем в сельском хозяйстве, что значительно сужает сферу применения Закона и является его существенным недостатком, ими далеко не исчерпывается суть и назначение мелиорации. Так, мелиоративные мероприятия могут выступать также средством выполнения задачи реабилитации земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, что следует из содержания положений п. 2 ст. 14 ЗК РФ, развивающих его подзаконных актов[50] и ст. 37 Закона о мелиорации.

Выяснение целей и задач, решаемых с помощью проведения мелиорации земель, имеет важное не только теоретическое, но и практическое значение, помогая в итоге правильному толкованию и применению норм права. Нередко суды, разрешая споры между сторонами, не углубляются в исследование предназначения данной меры и ее целей, имеющих юридическое значение, вследствие чего неверно квалифицируют совершенные деяния и выносят ошибочные решения. Приведем пример.

Ярославский областной суд, рассматривая дело о захламлении земельного участка в результате проведения работ по расчистке от многолетних лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения, в апелляционном определении от 14.04.2014 по делу № 33-2166/2014[51] оставил в силе решение районного суда Ярославской области о приостановлении работ по расчистке от многолетних лесных насаждений названных земель до разработки, согласования и утверждения проекта мелиорации земель, ликвидации последствий захламления земельных участков. Доказательствами по делу подтверждается, что ответчиком в значительных масштабах производилась заготовка древесины, выбирались для этого здоровые деревья хвойных пород, поваленные деревья оставались на вырубленных участках. При этом суд указал, что в силу ст. 8 Закона о мелиорации любая расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, независимо от ее целей, относится к мелиорации земель, поэтому доводы об устранении последствий ураганов на правильность принятого судом решения повлиять не могут.

На наш взгляд, суд общей юрисдикции, исследуя доказательства, не выяснил всех обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. Им не было принято во внимание, для каких целей проводились указанные работы собственником земельного участка, соответствуют ли они назначению мелиорации. Исходя из системного толкования положений законодательства о мелиорации земель, следует, что она должна проводиться не в любых, а в строго определенных целях, которые должны соответствовать основному целевому назначению земель той или иной категории и разрешенному использованию. В частности, мелиорация земель сельскохозяйственного назначения должна быть направлена на создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель, формирование рациональной структуры земельных угодий и др. (ст. 1 указанного Закона).

Кроме того, приведенное истолкование судом положений Закона о мелиорации не согласуется со смыслом других его статей. Так, культуртехническая мелиорация земель представляет собой не одно мелиоративное мероприятие по улучшению земель, а их комплекс (ст. 8). Только посредством совокупности таких мероприятий, а не отдельно взятого, можно достичь именно коренного, длительного улучшения земель.

Следовательно, если работы (рубка многолетних лесных насаждений) проведены землепользователем в целях заготовки древесины, а не выращивания сельскохозяйственной продукции, и не представляют собой комплекса мер, то они не будут считаться мелиоративными и, соответственно, для них не подлежит составлению проект мелиорации.

Исходя из вышеизложенного, более четкому отграничению мелиорации земель от иных мероприятий, на наш взгляд, будет способствовать закрепление в законодательстве определения мелиорации земель как деятельности, заключающейся в проведении гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоративных, агротехнических и других мероприятий или совокупности таких мероприятий, которые приводят к коренному улучшению земель, сохраняющемуся длительное время, и создают благоприятные условия для иных тесно связанных с ними природных объектов, в том числе для прилегающих земель, в целях сохранения, восстановления земель и/или повышения плодородия почв.

Мелиорация солонцов органоминеральными компостами

Отчасти данный подход можно назвать комплексным, так как в нем используется комбинация кальциевых, кислотосодержащих, фосфорных и удобрительных веществ. Эти и другие компоненты включаются в навозный компост и применяются в целях улучшения пищевого режима почвы на фоне общей борьбы с солонцами. На практике применения выяснилось, что химическая мелиорация органоминеральными компостами создает благоприятные условия для улучшения гумусного состояния плодородного слоя. Например, коэффициент кальциевых гуминовых кислот возрастает примерно в 1,3 раза, а содержание подвижных веществ, нарушающих питательный баланс, снижается на 25 %.

Источник