Способ мелиорации орошаемых черноземов

Владельцы патента RU 2324331:

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орошаемому земледелию, и направлено на сохранение и восстановление природного плодородия черноземов при длительном орошении. Способ мелиорации черноземов включает циклическое чередование орошаемого и богарного земледелия с использованием систем севооборотов для влаголюбивых и засухоустойчивых культур. При выявлении деградации черноземов от 10 до 20% от всей площади орошаемых земель в системе восьмипольного севооборота на два-три года выводят влаголюбивые орошаемые сельскохозяйственные культуры. Этим снижают уровень грунтовых вод и вторичное засоление черноземов. При выявлении деградации свыше 20 до 35% от общей площади черноземов в систему восьмипольного севооборота вводят солеустойчивые культуры для расселения пахотного горизонта. В этом случае при уборке последних вместе с вегетативной массой удаляются сульфаты солей. При выявлении деградации черноземов на площади свыше 35 до 50% от общей площади орошаемых земель вводят засухоустойчивые культуры и переводят их в режим богарного земледелия. Способ мелиорации черноземов обеспечит снижение последствий регулярного многолетнего орошения почвы и за счет чередования циклов: орошение — состояние естественного покоя, сохранит естественное плодородие почв агроландшафтов и обеспечит повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 1 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орошаемому земледелию, и направлено на сохранение и восстановление природного плодородия черноземов при длительном орошении.

Известна технология гидроциклически-богарных комплексных мелиораций [1], включающая передвижное циклическое орошение сельскохозяйственных культур. Культуры, дающие достаточно высокие урожаи при естественном увлажнении, предполагается выращивать без поливов, размещая их вслед за орошаемыми.

Данная технология направлена на повышение плодородия почв, но сложна в применении вследствие обработки большого количества исходных данных силами специализированных научных организаций и не обосновывает оптимальную продолжительность циклов орошения и богарного использования участков.

Наиболее близким [2] решением является способ мелиорации черноземов, включающий циклическое чередование орошаемого и богарного земледелия, в котором с целью повышения эффективности технологии при использовании системы севооборота для влаголюбивых и засухоустойчивых культур, каждое поле севооборота, занимаемое под влаголюбивую культуру, орошают в течение 20-50% продолжительности ротации принятого севооборота, причем ежегодно проводят корректировку поливного режима с учетом особенностей текущего гидрологического состояния и метеорологического прогноза предстоящего года.

К недостаткам описанного способа мелиорации черноземов применительно к решаемой проблеме — сохранение плодородия черноземов при длительной мелиорации (орошением дождеванием возделываемых сельскохозяйственных культур) — относятся повышение уровня грунтовых вод, вторичное засоление корнеобитаемого горизонта, снижение почвенного плодородия, развитие патогенных микроорганизмов, нарушение солевого режима, обеднение минерального питания.

Задача данного изобретения заключается в восстановлении плодородия черноземных почв при длительном периоде орошения.

Технический результат — повышение урожайности сельскохозяйственных культур в восьмипольном севообороте путем чередования влаголюбивых, засухоустойчивых и солеустойчивых сельскохозяйственных культур.

Исследования по определению показателей состояния почв проводились в эколого-аналитической лаборатории ФГНУ «РосНИИПМ», соответствующей требованиям системы аккредитации аналитических лабораторий и требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, зарегистрированной в государственном реестре (сертификат №РОСС RU. 0001.512.581 от 19.01.2001). Лабораторные анализы почвы (протоколы КХА №30-1 — 30-6).

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе мелиорации черноземов, включающем циклическое чередование орошаемого и богарного земледелия с использованием систем севооборотов для влаголюбивых и засухоустойчивых культур, отличающемся тем, что на деградированных орошаемых участках, составляющих от 10 до 20% от всей площади орошаемых черноземов в системе восьмипольного севооборота, на 2-3 года выводятся влаголюбивые орошаемые сельскохозяйственные культуры, на деградированных орошаемых участках, составляющих свыше 20 до 35% от всей площади орошаемых черноземов в системе восьмипольного севооборота, вводятся солеустойчивые культуры, способствующие полному рассолению пахотного слоя, на деградированных орошаемых участках, составляющих свыше 35 до 50% от всей площади орошаемых черноземов, вводятся засухоустойчивые культуры.

Показатели, оценивающие состояние почв при использовании циклического способа орошения сельскохозяйственных культур для черноземов высокой надпойменной террасы (I) и низкой надпойменной террасы (II), приведены в таблице 1.

| Таблица 1 | |||

| Показатели состояния почв при использовании способа циклического орошения сельскохозяйственных культур | |||

| Показатели | Уровни состояния почв | ||

| высокий | низкий | средний | |

| Черноземы I надпойменной террасы | |||

| Агрофизические: | |||

| содержание агрегатов при мокром рассеве, %: | |||

| 10-0,25 мм | 65-70 | 55-64 | 40-54 |

| объемная масса, г/см 3 | 1,0-1,1 | 1,11-1,20 | 1,21-1,30 |

| пористость, % | 55-65 | 54-50 | 49-45 |

| водопроницаемость, мм/мин | 1,2-1,0 | 0,9-0,5 | 0,4-0,2 |

| наименьшая полевая | |||

| влагоемкость, % сухой массы почвы | >55 | 40-55 | 30-40 |

| Физико-химические: | |||

| токсичная щелочность (HCO3 и Na+Mg), мг-экв/100 г почвы | 80 | 80-75 | 74-70 |

| *ППК — почвенно-поглощающий комплекс |

| Продолжение табл.1 | ||||

| Показатели | Уровни состояния почв | |||

| высокий | низкий | средний | ||

| содержание поглощенных Na+K, % от суммы катионов | 3 (не щелочная вода) | >3,5 | 3,5-3,0 | 3,0-2,5 |

| >5 г/дм 3 (не щелочная вода) | >4,0 | 4,0-3,5 | 3,5-3,0 | |

| 3-5 г/дм 3 (щелочная вода) | >4,5 | 4,5-4,0 | 4,0-3,5 | |

| >5 г/дм 3 (щелочная вода) | >5,0 | 5,0-4,5 | 4,5-3,5 | |

| Биохимические: | ||||

| общее содержание гумуса в минеральном профиле почвы, % | >5 | 5-4 | 4-3 | |

| плодородие почв, % от потенциального | >90 | 90-60 | 60-30 | |

| нитрификационная способность, мг/кг почвы | >30 | 30-15 | 14-10 |

| Продолжение табл.1 | ||||

| Показатели | Уровни состояния почв | |||

| высокий | низкий | средний | ||

| Эрозионная опасность: | ||||

| мощность гумусового горизонта в районах эрозии, м | >0,40 | 0,40-0,25 | 0,25-0,10 | |

| мощность гумусового горизонта в районах дефляции, м | >0,40 | 0,40-0,20 | 0,20-0,05 | |

| площадь средне и сильно эродированных почв, % от общей площади | 10 | 10-20 | 20-60 | |

| превышение суммарных потерь почвы при эрозии над допустимыми нормами, т/га | 3 | 1,15-1,20 | 1,21-1,25 | 1,26-1,35 |

| пористость, % | 50-60 | 49-45 | 44-39 |

| Продолжение табл.1 | ||||

| Показатели | Уровни состояния почв | |||

| высокий | низкий | средний | ||

| водопроницаемость, мм/мин | >1,0 | 0,9-0,7 | 0,7-0,4 | |

| наименьшая полевая влагоемкость, % сухой массы почвы | >50 | 35-50 | 20-25 | |

| Физико-химические: | ||||

| токсичная щелочность (НСО3 и Na+Mg), мг-экв/100 г почвы | 85 | 85-80 | 80-75 | |

| содержание поглощенных Na+K, % от суммы катионов (слой 0-0,30 м) | 3 (не щелочная вода) | >3,5 | 3,5-3,0 | 3,0-2,5 |

| >5 г/дм 3 (не щелочная вода) | >4,0 | 4,0-3,5 | 3,5-3,0 | |

| 3-5 г/дм 3 (щелочная вода) | >4,5 | 4,5-4,0 | 4,0-3,5 | |

| >5 г/дм 3 (щелочная вода) | >5,0 | 5,0-4,5 | 4,5-3,5 |

| Окончание табл.1 | |||

| Показатели | Уровни состояния почв | ||

| высокий | низкий | средний | |

| Биохимические: | |||

| общее содержание гумуса, в минеральном профиле почвы, % | >6 | 6-5 | 5-4 |

| плодородие почв, % от потенциального | >90 | 90-50 | 50-30 |

| нитрификационная способность, мг/кг почвы | >30 | 30-20 | 20-15 |

| Эрозионная опасность: | |||

| мощность гумусового горизонта в районах эрозии, м | >0,50 | 0,50-0,30 | 0,30-0,20 |

| мощность гумусового горизонта в районах дефляции, м | >0,40 | 0,40-0,30 | 0,30-0,10 |

| площадь средне- и сильно эродированных почв, % от общей | 10 | 10-20 | 20-50 |

| превышение суммарных потерь почвы при эрозии над допустимыми нормами, т/га | Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к проблемам мелиорации с использованием систем капельного орошения. . |

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орошаемому земледелию, и направлено на сохранение и восстановление природного плодородия черноземов при длительном орошении

Источник

Мелиорация земель — работа с разными видами почвы

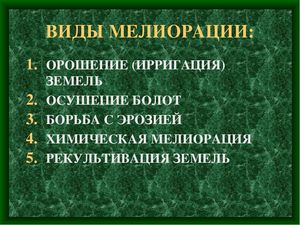

Определение мелиорации

Мелиорация представляет собой комплекс мероприятий, с помощью которых можно увеличить показатели урожайности земли. Это достигается с помощью особых хозяйственных, технических и организационных манипуляций. Соответственно, мелиоратор — это человек, который выполняет подобную работу. Комплекс мер, к примеру, может быть направлен на общее оздоровление почвы, которая сильно окислилась.

Примечательно, что мелиоративные мероприятия проводятся не только в промышленном садоводстве, но и любителями — владельцами дачных и приусадебных участков.

Гидромелиорация почвы

Эта самая популярная разновидность мелиоративных мероприятий. Она применяется и обычными дачниками, и в промышленных масштабах. Гидромелиорация способствует улучшению состояния земли с помощью воздуха или воды. Эта процедура в основном применяется для обработки слишком засушливых, эродированных и заболоченных участков. Самые востребованные виды гидромелиорации — противоселевые, противопаводковы, оросительные и осушительные работы. Широкая популярность этого направления обуславливается с доступностью применяемых ресурсов. В частности, воздух, тепло и вода — это основные элементы, определяющие качество почвы.

Особенности агролесомелиорации

Подобные мероприятия предполагают применение водорегулирующих и почвозащитных качеств лесных массивов. Если говорить простыми словами, то цель агролесомелиорации состоит в образовании барьеров для защиты. К примеру, антиэрозионная мелиорация предназначена для защиты земли от эрозионных процессов с применением лесных насаждений. В такой ситуации осуществляется высадка деревьев по берегам рек, в оврагах ямах. Другое направление — полезащитные работы, которые предназначены для защиты почвы от факторов техногенного, природного и антропогенного характера.

Химическая и тепловая мелиорация

Благодаря применению специальных средств улучшается состав земли. Эти меры предназначены для обработки изначально непригодного или малопригодного грунта. При мелиорации химического типа из почвы устраняются вредные для растений вещества. При этом земля насыщается полезными химическими соединениями. У этой мелиорации есть несколько подвидов:

Тепловая технология скорее относится к сезонным способам, так как ее применяют преимущественно зимой. Цель — утепление почвы. Перед сезоном заморозков проводятся мероприятия для увеличения температуры поверхностных и глубинных почвенных слоев, чтобы корневая система деревьев и иных растений была надежно защищена от морозов. Этого можно достичь разными методами.

Один из самых распространенных вариантов — добавление минеральной почвы. Классический способ тепломелиорации — мульчирование, которое предполагает раскладку компоста на поверхности. Это самое простое решение. В качестве сырья берутся опавшие листья, стружка, опилки и иные отходы.

Культуртехнические мелиоративные мероприятия

Эта разновидность обработки считается поверхностной, потому что она не предполагает изменение состава и структуры почвы. Все процедуры направлены на удаление чужеродных предметов с почвы. Это могут быть:

Чистка производится вручную или с применением специального оборудования. К примеру, культуртехнические мелиоративные мероприятия предполагают пескование и рыхление мотокультиваторами. Эта обработка повышает стойкость почвы перед вредителями и обеспечивает ей защиту от разрастания бурьяна.

Нюансы лесомелиорации

Использование лесных массивов может применяться и как отдельный способ мелиорации. Суть в том, что естественные и искусственные лесные массивы прекрасно регулируют водные стоки. Потому земля в лесах характеризуется высокой стойкостью к эрозийным процессам. Это свойство очень важно для многих сфер сельского хозяйства, где требуется водорегулирующий элемент. Лесомелиорацию можно назвать дополнительным фактором, позволяющим сформировать для земли постоянную гидротехническую среду.

Выбор технологии

Есть масса нюансов, от которых зависит использование того или иного вида мелиорации почв. Один из главных критериев выбора — состояние земли. Например, известкование и окисление осуществляются только в тех ситуациях, когда почва нуждается в восстановлении и дополнительном питании из-за сбившегося химбаланса. То есть, виды мелиоративных мероприятий подбираются в зависимости от текущей обстановки.

Не меньшим значением обладают и внешние факторы — климатические условия или наличие поблизости лесного массива также может скорректировать или расширить выбор. Кроме того, учитывается тип культурных растений, для которого нужны те или иные показатели грунта.

К примеру, используя высокопроизводительные агрегаты, сельскохозяйственные работники делают культивацию, орошение, удобрение, химическую обработку и многие иные мероприятия. Но не забываются и народные мелиоративные средства, среди которых расчистка, рыхление, мульчирование и иные виды обработки и защиты почвы.

Источник